Об истории идеологий. Часть V: Кто ты, воин?

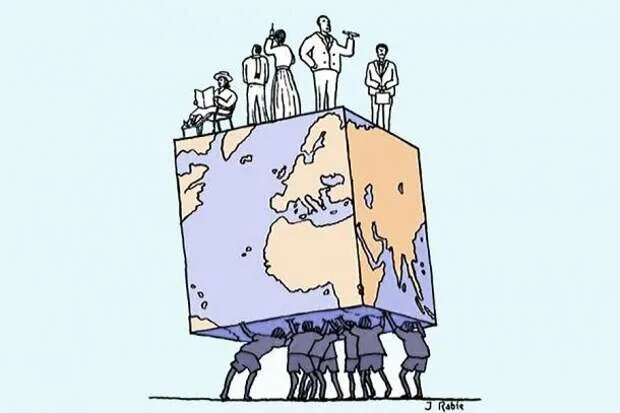

"Все современные идеологии суть грандиозные машины для оправдания и даже узаконивания конфликтов, которые в наши дни легко могут положить конец существованию человеческого рода" (с) Р. Жирар, французский философ 20 в.

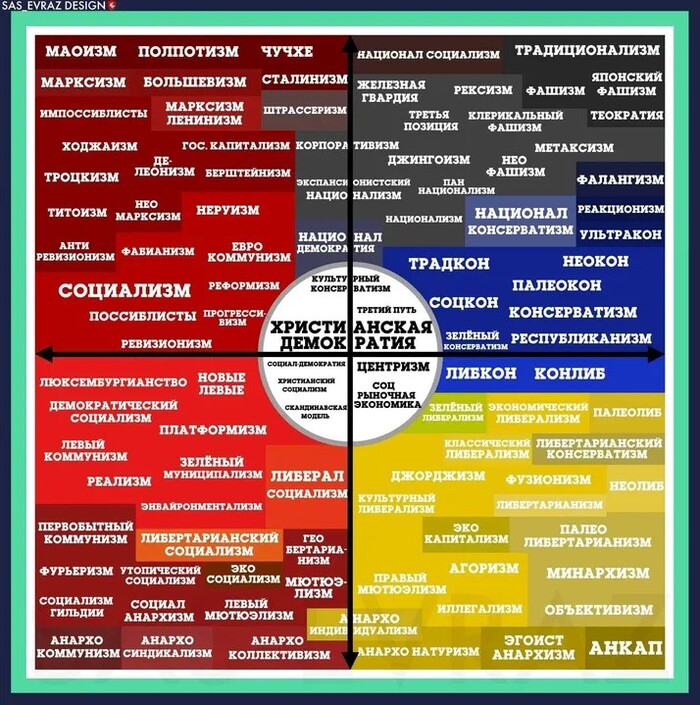

После банкротства всех идеологий Модерна необходимо разобраться, почему в мире до сих пор существуют партии и почему люди до сих пор так остро реагируют на такие маркеры как "левый", "коммунист" и "охранитель".

В чистом виде идеологий больше не существует. Современные люди либо пользуются костыльной идеологией, либо ассоциируются с политической философией конкретного лица.

В первом случае речь идёт об идеологической связке - соединении двух (иногда и более, в крайнем случае) подходов. В зависимости от того, какое слово стоит первым, такая идеология является для человека базовой. Например, либерал-консерватор основывает свою идеологию на либерализме, а консервативные костыли использует для затыкания проблемных частей своей идеологии ("Я за либеральные ценности, но лучшую мораль, чем либеральную, ещё не придумали"; "Я за либерализм, но за классическое традиционное общество"); а консервативный либерал в первую очередь за консервативные ценности, но согласен с такими изобретениями либерализма как естественные права и свободы, парламентаризм и система сдержек и противовесов в политической архитектуре. Причём реальность новой нормальности такова, что это не воспринимается дико - напротив, последователи цельной идеологии воспринимаются ретроградами, радикалами и просто популистами. Ну, посудите сами, если вы последовательный большевик и предлагаете развесить на столбах всех врагов народа, то вас будут воспринимать всерьёз разве что юноши с горящими глазами и плохим гуманитарным образованием. Если вы на полном серьёзе поддерживаете классические либеральные идеи, то, скорее всего, вы редко выходили за пределы своего уютного загородного особнячка. А если вы - убеждённый консерватор, то, что-то мне подсказывает, ваш электорат - потомки Романовых.

Таким образом, современных идеологий столько же, сколько и людей. Связок, вариаций решений проблем и ответов на проблемные вопросы об архитектуре общества теперь настолько много, что говорить о каком-то цельном плане архитектуры общества невозможно.

Второй вариант - это предположить, что "связка, вариация решений проблем и ответы на проблемные вопросы" от конкретного политика настолько откликаются в вашем сердце, что вы хотите именно так. Отсюда такие термины как "ленинист", "маоист", "голлист", "путинист", "трампист", "тэтчерист" и так далее. Именно по этой причине ассоциация с конкретной программой конкретного политика сегодня сильно потеснила ассоциацию с идеологией.

История идеологий закончилась. Благодаря бурному веку мы получили совокупность экспериментальных данных. Сегодня у нас есть законы общества - мы перестали верить в идеологическую панацею, зато точно знаем, какую реакцию получим, если подкрутим именно здесь пару процентов, а здесь дадим заградительный закон. Обществовед превратился из мечтателя и философа в инженера и математика, только предметом его профессии является не неживая природа, а человек.

Кроме того, неудачные проекты не неудачны абсолютно. Мы точно знаем, что, скажем, ускоренное перераспределение богатства - это всегда про человеческие жертвы. Но это знание не означает, что мы не готовы на них пойти - одним словом, отсутствие идеологической романтики и веры в универсальный рецепт счастливого будущего отнюдь не исключает возможность сделать настоящее чуть-чуть счастливее. Кроме того, всё лучшее из прошлого мы уже включили в нашу реальность - трудовые законы и естественные права теперь воспринимаются буднично.

Таким образом, "новая нормальность" - это не всегда зло. Это эпоха осмысления бурного прошлого. При всём уважении к страданиям нынешних поколений, ужасы современности не выдерживают никакого сравнения с ужасами прошлого и позапрошлого веков.

Наконец, надо помнить, что человечество хоронили уже много раз - помните, что в будущем обязательно появится что-то новое. Чему нас учит история так это тому, что человек всегда находит в себе силы для развития.

Всё же я оптимист. Я верю в человечество, верю в прогресс, верю в светлое будущее. В этой серии постов я постарался осмыслить курс Современной истории своего университета и больше для себя всё разложить по полочкам. Мы живём в 2025 году, мы уже забыли слово "постсоветское" [общество] - мы уже лет десять как используем словосочетание "российское общество". Идеологии - это теперь наша история, трансформацию в которую мы не заметили за работой, видеоиграми и поездками в Турцию.

Раньше идеологии были медианным связующим звеном между вселенскими проблемами вроде существования богатых и бедных, угнетения человеком человека и бесправием с одном стороны, и проблемами маленького человека вроде трудности выбора профессии и семейных неурядиц. Сегодня эту медианную нишу заполнили практические гуманитарные науки - психология, демография, социология и другие. Если раньше экономический вопрос решали философы, то сегодня проблемами экономики занимаются экономисты. Мы перестали чертить планы - вместо физиков-теоретиков обществом теперь руководят высококвалифицированные инженеры.

P. S. Я сознательно опустим не-мейнстримные идеологии. Фашизм, органическое государство, христианская демократия и исламская республика - всеми этими изысками я не хотел заглушать магистральную мысль.