Про вареники

Случилось это в период к подготовке к экзаменам. Ближе к выпускному. В конце уже июня.

Маленькая предыстория. В те далёкие светлые годы, когда каждый гражданин великого Советского союза был уверен в завтрашнем дне также как и в неизбежном крахе капитализма, жилые дома строили на некотором удалении друг от друга. За нашими ДОСами была полоса шириной метров пятьдесят и длиной вдоль двух стандартных четырёхподъёздных домов. И спереди палисадник шириной метров пять.… А потом ещё участок широченный.… Вот народ, выходя на субботники, в первый же год засадил эти пространства деревьями так, что образовался лес, практически.

А у нас под окнами папа все засадил вишнёвыми деревьями. За десять лет вишни вымахали до третьего этажа. И в конце июня были они усыпаны ягодами. И крупная такая вишня была, сладкая.

Очень было удобно. Открываешь окно, нагибаешь ветку и… никуда ходить не надо.

Вот. Сидим мы, готовимся к экзаменам. С Мишкой. Старики мои к тому времени уже жили на даче, папа вышел в отставку и они проводили там девять месяцев в году. Понятное дело, что все отмечания сдачи очередного экзамена или там просто сборы для усиленной коллективной подготовки к следующему происходили у меня. А в таких случаях всегда покупались в достаточном количестве разные, сами понимаете, напитки. А вот, что касается того, чем это заесть…. Вообщем мой холодильник вычищался довольно быстро. Матушка, приезжавшая с дачи раз в десять дней, чтобы приготовить и прочие дела по хозяйству сделать, очень удивлялась на мой аппетит. Но пара пачек дежурных пельменей (помните – пятьдесят копеек пачка) были там всегда. И, конечно, друзья с голоду помереть не давали. Кто-то что-то притаскивал, что вместе и съедалось, т.е. использовалось для совместного заедания, каких-то жидкостей. Кто-то тащил к себе на обед. Вообщем жили – не тужили.

Сидели мы так, сидели, … готовились. Решили перекурить. Открыли окошко, уселись на подоконнике. Курим, разговариваем и вишенки обрываем между делом. Лопаем ягодки, косточки сплёвываем. Идиллия.

Я не помню, у кого из нас первым родилась эта идея. Но! Было произнесено словосочетание «вареники с вишней». Причём тут же возник главный вопрос. Знаете какой? Ни в жизнь не угадаете. Первый вопрос был – А СМЕТАНА? Но тут же решили, что найдём. Были бы вареники. Блюдо это по тем временам было несколько экзотическое. Дело то в Москве происходило. Если б в Киеве или там, в Белой Церкви, ну на худой конец в Жмеринке. А то ведь в наших широтах это пища была совсем нетрадиционная.

Начали мы раскладывать задуманное на ингредиенты. Вишня понятно. За окном навалом. Трёхлитровую банку мы набрали за десять минут. Помыли и ровным слоем рассыпали на полотенце. Сушиться. Пока ягодки были влажные, Мишка их слегка сахаром припорошил. На мой естественный вопрос: «Зачем?», последовал ответ:

- Ты что, будешь спорить с сыном главного кондитера ресторана «Советский?

Я забыл сказать. Мишкин папа работал именно главным кондитером ресторана гостиницы «Советская». А это была фирма!!! Поэтому я тут же успокоился и слегка одолевший меня мандраж, прекратился. Как показало время, это было несколько преждевременно, ну вообще не буду забегать вперёд.

Второе. Тесто. Нет, мы, конечно, представляли себе, что тесто состоит из:

а). муки

б). воды

в). немножко соли

г). чуть больше сахара …

д). по недостоверным слухам нужна была ещё сода …, но это как-то уж очень хлопотно.

Вот собственно и все наши знания, которыми мы обладали. Моё предложение позвонить Другу и посоветоваться, было отвергнуто с негодованием. Первым доводом было повторение довода о наследственности, а вторым ворчание, что, мол, делиться придётся. И так поставщику сметаны долю выделить надо будет.

Были рассмотрены способы упрощения решения проблемы. Одним, из которых всерьез рассматривался, например, такой, как добыча искомого продукта из пельменей. Мишка предложил расшелушить пельмени из запаса, имеющегося в холодильнике, и разморозить его. Потом раскатать и использовать вторично для приготовления вареников. Но этот способ я отверг. Вареники то ли будут, то ли нет, а пельмени уже были, и рисковать любимым и единственным пищевым запасом я не захотел.

Итак, приготовление теста. По сути, главная интрига процесса.

Два главных ингредиента, т.е. мука и вода были помещены в кастрюлю и тщательно перемешаны. Чтобы не было ни единого комочка. Воду добавляли понемногу и месили. Чтобы избежать вышеупомянутых комочков приходилось по ходу добавлять воду. Получилось. Но как-то жидковато. Для блинов ещё туда-сюда. А вот раскатать такое тесто было нереально. Способ исправления был понятен и ясен, как белый день. Добавить муки. Потому что сахар и соль были уже добавлены и воду особо не впитывали.

В результате ревизии было обнаружено немного муки блинной в пакете с означенной надписью, не допускающей другого толкования. Добавили. Перемесили. Маловато оказалось. Всё равно тесто переливалось, в смысле перетекало через край ложки довольно определённо. Вывод последовал простой, быстро. Надо было добавить ещё муки.

Обнаружилось ещё немалое количество продукта в железной банке. Банка была безо всякой надписи и содержала в себе белый порошок. Мы попробовали. Ну что сказать. Безвкусный, но явно съедобный. Конечно искомое. Мука! Добавляли, добавляли. Понемногу, но часто. Наконец добились необходимой консистенции. Т.е. образовался плотный комок. Мы очень обрадовались и явно собой загордились.

Поле перекура и споров о способах и рецептах приготовления тортов типа «Наполеон» и «Птичье молоко» была предпринята попытка тесто раскатать. В блин.

Почему попытка?

Мы насыпали на стол муки, распределили её равномерным тонким слоем и, отрезав от нашего комка теста четвертинку, приступили к раскатыванию. Мишка вооружился скалкой (ну как же – сын Главного Кондитера) и приступил. Только вот ничего у него не выходило. Тесто прилипало к скалке и разваливалось. Т.е. раскатываться оно, тесто, не желало. И тут я вспомнил, что скалку тоже надо посыпать мукой. Отобрав инструмент у друга с язвительным замечанием, что на яблоне иногда бывает, что вырастают и помидоры, которые с веток вообще не падают, а также что на детях гениев (а пирожные и торты, приготовленные Мишкиным батей, мы любили и поедали столько, сколько бы нам не предложили или столько, сколько Мишка мог утянуть, если не предлагали) природа отдыхает. Я ещё что-то говорил язвительно и обидное, пока отмывал, вытирал насухо и даже сушил над горящей конфоркой, скалку.

Я эту скалку натирал оставшимся порошком белого цвета и не имеющим явного вкуса долго и тщательно. Потом посыпал тщательно вновь перемешанный кусок теста тем же порошком и торжественно, с пафосом, изречя в адрес уже надутого от моих ласковостей и нежностей Мишке:

- Учись, студент, пока я жив!!! приступил к процессу … и … ничего не произошло. Т.е. произошло, но то же самое. От куска теста отламывались куски и прилипали к скалке. Немного меньше, но, в принципе, процесс мало изменился.

Вы себе не представляете, как обрадовался Мишка. Никогда не думал, что чужая неудача может принести столько радости и так осчастливить отдельно взятого индивидуума. Наверное, я, всё-таки, сам создал предпосылки для подобной реакции, я так думаю.

- Смотри, как работают настоящие мастера!!!

Мишка вновь овладел инструментом, Очистил его и …, одним словом получил ту же порцию теперь уже моей радости.

Вдоволь насмеявшись, и попадкалывав друг друга мы всё же стали думать – в чём тут дело. Думали мы долго, спорили и опровергали доводы друг друга. Проекты были самые разные.

Например, добавить в тесто хлеба. А что – та же мука. Мы бы так и сделали, но белого дома не оказалось, а чёрный добавлять мы как-то не решились. Цвет побоялись испортить.

Потом Мишку озарило.

- ЯЙЦО!!!

Взвыл он истошно.

- Что яйцо? - спросил я ехидно.

- Бездарь, мы яйцо не добавили в тесто!!! Давай яйцо, а лучше два!!!

Ага, у меня был просто полный холодильник отборных диетических яиц!!! Этот продукт съедался в первую очередь. Ибо, что может быть проще приготовления яичницы или сварения пары яиц всмятку на завтрак? Вот-вот….

Встал острый вопрос. Где взять? Напрашивался самый простой выход – сходить в магазин. Но тут были две трудности. Во-первых, идти никому и никуда не хотелось. Во-вторых, тратить не такое большое количество имевшихся денег на такие глупости никто и не собирался. А в-третьих, мы были комсомольцами и не искали лёгких путей. А еще была в те времена такая коллизия, как комсомольская взаимовыручка!

К решению проблемы был привлечён телефон и записная книжка. Через полчаса, наконец, была достигнута договоренность с моей соседкой и одноклассницей. Ей была гарантирована порция вареников в обмен на два яйца и сметану. Причем яйца были переданы нам немедленно. Окна наших квартир в стандартных ДОСах, были расположены рядом, и вытянутых с двух сторон навстречу друг другу рук вполне хватило для передачи искомого. А вот сметану Наташка пообещала занести лично минут через двадцать. Это было сделано для того, чтобы не пролететь с варениками. А тайм аут прибытия под предлогом «Мне надо привести себя в порядок», был взят, как она нам потом призналась, чтобы не участвовать в процессе, а попасть уже к моменту расклада готового блюда в тарелки.

Яйца, по очереди, были добавлены в тесто и тщательно перемешаны с оным. Почему по очереди? Потому что после добавления первого яйца ситуация улучшилась, но не настолько, чтобы достигнутый результат считать успешным.

Итак, тесто было раскатано в плоский и симпатичный блин аппетитного желтоватого цвета. Стаканом были нарезаны кружочки, причем размер был выбран таким, чтобы вареник получался небольшой – «на один укус», как выразился Мишка. Обрезки опять же были тщательно замешаны в общую массу. Кружочки мы складывали, … нет, не угадали не стопочкой, а на большой разделочной доске.

Мы их присыпали слегка мучицей и продолжали штамповать нужное на три порции количество кружочков.

Затем наступил следующий этап. Мы приступили к непосредственному изготовлению вареников. Или, другими словами – мы начали лепить вареники. На кружочек теста накладывалась горка ягод, и концы этого геометрического чуда сводились навстречу друг другу, имея окончательную цель слепить их вместе. Цель достигалась легко. Кружочек растягивался и красиво облеплял-обтягивал ягоды, создавая аппетитные, прямо таки эротические выпуклости. Края сводились…, но не, так сказать, слеплялись!!! Совершенно и никак. Это было непостижимо и загадочно. Более того, после применения такого способа как стирание, а впоследствии и смывание излишков муки с поверхностей, которые должны были слепляться, нам всё же удалось достигнуть успеха, но он был скоротечен. Немного полежав, слепленный вареник снова раз…, наверное, правильно будет сказать - раскрывался. Были предприняты попытки изменить количество ягод внутри непосредственно предмета нашего вожделения, а именно вареника. Но! В конце концов, были вспомнены уроки труда, и применён способ загибания краёв известный под названием «двойной шов». Это так листы кровельного железа при покрытии крыш кровельщики-жестянщики соединяют. Мы края мочили, потом слепляли, и второй раз вовнутрь загибали края. У нас получались пусть не очень аккуратные, но вполне приличные маленькие такие, миленькие пирожочки. Мишка вспомнил, кто у него папа и по кромке швов при помощи вилки даже исполнил косички.

И вот на разделочной доске красовались бугристые от содержащейся внутри вишни, местами красноватые на швах и выпуклостях, от проступившего вишнёвого сока ВАРЕНИКИ!!!

Тут же на плиту была поставлена кастрюля с чуть подсоленной водой, и пока она закипала, мы в четыре руки навели на кухне идеальной порядок. Излишки теста были убраны в холодильник, до блеска отдраен стол и пол. На стол постелена свежая скатерть, и сам стол сервирован на три

куверта. Мы же ожидали даму. Из запасов старшего брата была извлечена бутылка муската, потому что мы рассудили так. Пока он трудится в ССО (строительный студенческий отряд) он или забудет (это было заблуждение, как показало время) о существовании оной в его запасах, или всё-таки соскучится по младшему брату, и не будет ругаться. А потом, на крайний случай, человек приедет с некоторым количеством заработанных денег и наверняка не станет жлобиться из-за пустяковой копеечной недостачи.

В момент загрузки вареников в кипяток к нашей компании присоединилась сметана. Т.е. соседка одноклассница пришла сама и принесла сметану.

Процесс приготовления контролировал Мишка. Приговаривая что, ни в коем случае нельзя переварить, а то всё развалится, он священнодействовал над кастрюлей. У нас даже приключился спор – надо ли добавлять лавровый лист. По аналогии с пельменями, вроде бы надо, а с другой стороны блюдо практически кондитерское и мы положились на Мишкино мнение – всё-таки, опять же сын.…

По мере близости торжественного момента готовности, вишневый сок пропитывал вареники розовым цветом, и вода приобретала такой же оттенок. А аромат… очень он был похож на аромат свежего вишнёвого варенья. Предвкушение удовольствия, знаете ли, даже, пожалуй, сильнее самого удовольствия. Чтобы немного заглушить позывы мы сделали по глоточку муската и закусили вишенками. Но скорость и обильность слюноотделения это мало изменило.

Но вот Мишка объявил о готовности и торжественно разложил продукт на тарелки. Вы только представьте себе картину. Парящие, розовые, источающие нежный вишнёвый аромат вареники, сметана перемешалась с соком, который просто просачивался наружу сквозь тесто. Так что - вид, аромат, предвкушение ………. А потом, дорогие мои, всё это собственными руками. Нас распирало от гордости. Ну и присутствие Наташки, конечно. Девчонка она была симпатичная и, как говорится, «свой парень». Что греха таить была пора в неё влюбленности даже.

И вот, провозгласив тост «За нас!» мы приступили к трапезе.

Мне так думается, что каждому из нас знакомо ощущение, когда во рту…, ну скажем так, раскусывается вареник с вишней. Рот заполняется горячим вишнёвым соком и вкусом сладкого нежного теста. Всё это оттеняется вкусом сметаны. Одним словом – амброзия.

Вот к этому мы внутренне и приготовились.

Но!!!

Происходила странная вещь. И отображение этой странности было видно по нашим лицам.

ВАРЕНИКИ НЕ ЖЕВАЛИСЬ!!! Т.е. как раз они жевались. Но не разжёвывались. Никак. Просто было ощущение куска резины во рту. Обидно было… - ну представьте себе. Столько ждать, столько работать, а результат? Сиди и жуй кусок резины. А потом всё-таки и есть хотелось.

После нескольких минут бесполезного двигания челюстями мы горестно призадумались. Первой нашлась Наташка. Она просто разрезала вареник и стала, есть вишню. Тоже, вообщем ничего. Варёная сладкая вишня в сметане. Но это был не наш путь.

Мы с Мишкой решили бороться до конца.

На плиту была поставлена сковородка. В неё налито подсолнечное масло. Мы их ИЗЖАРИЛИ. Продукт приобрёл очень аппетитный вид. Румянисто-поджаренные, с потёками вишнёвого сока небольшие пирожочки радовали глаз, волновали обоняние, но по-прежнему были совершенно несъедобны. Наталья просто падала со стула от смеха. Нет не от смеха, а от беспрестанного долгого уже ржания.

В общем, она первая поняла, что основной составляющей нашего теста было не что иное, как КРАХМАЛ!!! Она только одного не понимала, как нам вообще, в принципе удалось добиться такого результата. Всё-таки немного муки (не больше четверти) и яйца сделали своё дело, и нам удалось создать подобие теста.

Мы конечно расстроились. Но ненадолго. Мы с Мишкой быстро сварили пачку пельменей и утолили голод. А вот с варениками поступили так. Нет! Мы их не выбросили. Не подумайте.

Мы их использовали в корыстных и мошеннических целях. Каких? Привожу диалог Мишки по телефону.

- Алё! Вовка! Привет. Слышь, ты пирожков с вишней хочешь? Да нет. Мы с Иванычем сгоношили. А куда нам столько? Мы объелись уже. Мне не веришь – у Натальи спроси. (Наташка подтверждала – а куда ей деваться?). Ладно, если хочешь – сухарь с тебя (Сухарь – это сухое вино, если вдруг кому непонятно). Давай, ждём!

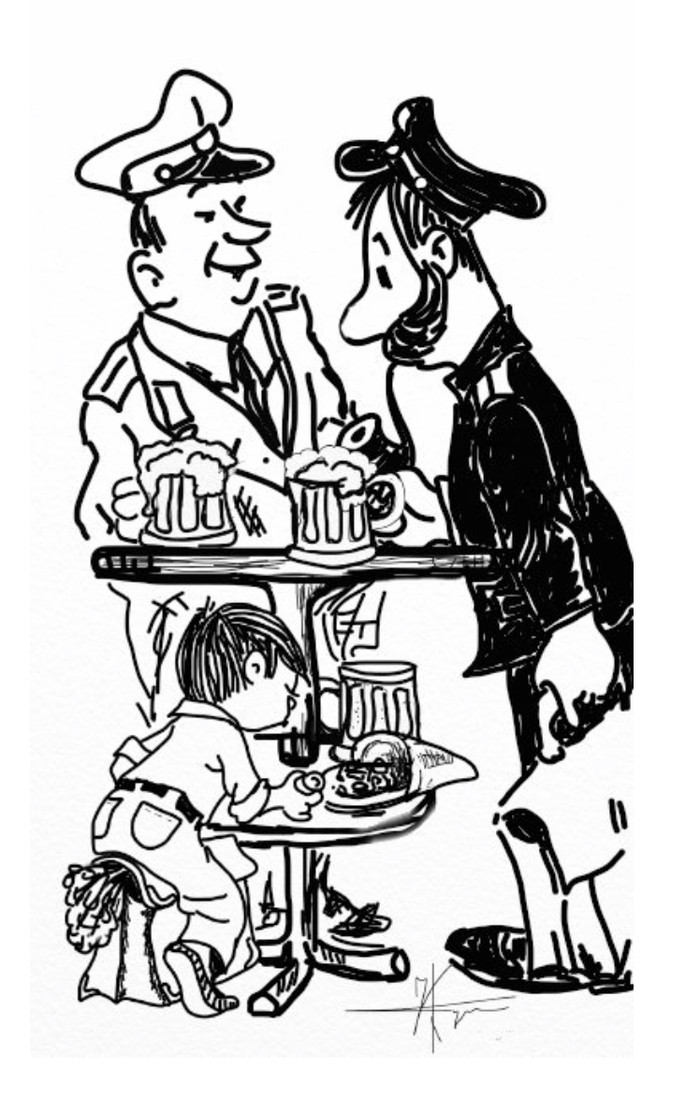

И такой диалог повторился несколько раз. Вообщем в течение ближайших двух часов у меня в квартире гремел непрекращающийся смех, который перерос в длительную и продолжительную спонтанную вечеринку с танцами, песнями и ржаньем. Вечеринка посвящалась вареникам!!! Каждому вновь прибывшему предлагалось вкусить пирожка. Каждый соблазнялся внешним видом продукта, хватал, и недоумевал, пытаясь разжевать наше с Мишкой изделие. Удалось съесть только одному человеку. Вовке З. Впоследствии курсанту Рязанки, офицеру… вплоть до подполковника, ВДВ.

А нас никто даже не побил. Потому что каждый купившийся тут же вызванивал следующего и процесс повторялся.

Больше уже сорока лет прошло, а как будто вчера было!!!