Египет, часть 6: Среднее Царство

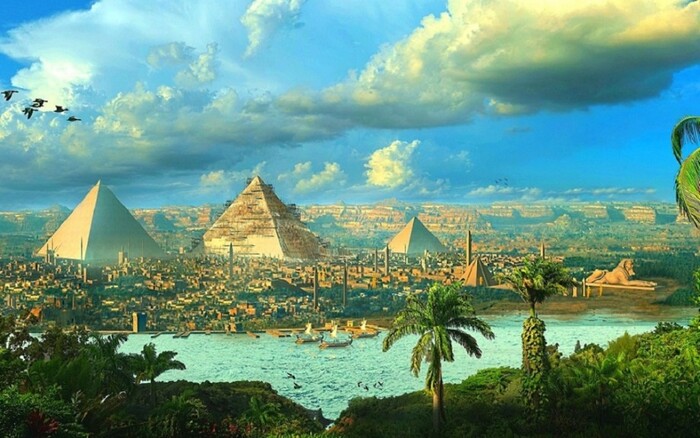

Среднее Царство называется Средним, потому что находится посередине - между Древним и Новым Царствами. Однако сюда нередко примешивается и дополнительный смысл: по сравнению с другими периодами эта эпоха кажется довольно средненькой. Не было гигантских пирамид, которыми прославилось Древнее Царство, не было и особенно запоминающихся фараонов, которыми знаменито Новое Царство. Тем не менее и в период Среднего Царства тоже случилось много чего интересного.

Хотя после смерти Пепи II (конец 2200-х гг. до н.э.) официально Древнее Царство длилось ещё какое-то время, уже начинался кризис, приведший эпоху к завершению - засуха, голод, ослабление власти фараона, усиление власти номархов (глав провинций) и чиновников.

Деление истории Древнего Египта на Раннее, Древнее, Среднее и Новое Царства произошло уже после того, как все эти эпохи закончились, то есть для современников никаких границ между ними не было. Все границы условны, датировки плавают, так что к датам пока слишком сильно не цепляемся.

Последний фараон Древнего Царства, Пепи II, по разным оценкам правил от шестидесяти до девяноста с лишним лет, и в любом из этих случаев в последние годы правления был уже не способен держать страну под контролем. Если в начале своего пути он имел серьёзную поддержку от вельмож и родственников (сев на трон в возрасте шести лет), то со временем все они умерли от старости и болезней. Однако Пепи II всё жил и жил, а пришедшие на смену вельможи и чиновники уже не испытывали к старику никаких тёплых чувств, отдавая предпочтение разнообразной деятельности в пользу собственных амбиций.

Ну а после смерти фараона-долгожителя всё и вовсе полетело к чертям. Поздние источники говорят о том, что у Пепи II были дети, и что они даже чуть-чуть правили, но в этом вопросе не только разнятся датировки, здесь вообще ставится под сомнение существование этих детей. Как бы то ни было, и кто бы там ни сел на трон после Пепи II, десятилетием позже или десятилетием раньше после его смерти Древнее Царство схлопнулось.

С ним закончилась Шестая династия, и настала Седьмая, из которой мы не знаем ни одного имени и ни одного факта, разве что главный собиратель египетской истории Манефон спустя две тысячи лет опишет её как "семьдесят царей за семьдесят дней". Наверное, это можно считать метафорой смутного времени или эпохи дворцовых переворотов, когда никто ничего не понимал, и имя того, кому удавалось ненадолго опустить своё мягкое место на трон, даже не успевали записывать.

Этот чудовищный кризис власти вкупе с засухой и голодом привёл к краху всех систем - оросительной, оборонительной, государственной, и, как итог всего этого, даже мировоззренческой. Если до сих пор фараон считался богом, которому нужно молиться в обмен на блага, то теперь, по мере исчезновения этих благ, исчезала и вера. Простой древнеегипетский мужик вдруг присел на берегу Нила, посмотрел на пустые рыболовные сети, послушал урчание голодного живота, почесал макушку и подумал - это что же такое получается? Мы строили, строили все эти пирамиды, носили туда еду и питьё для повышения качества загробной жизни фараона, дабы он оттуда насылал на нас стабильность и комфорт для повышения качества нашей земной жизни. И где, спрашивается, стабильность, где хоть какой-то комфорт? Еды нет, последние запасы вчера отняла банда головорезов, а на прошлой неделе, говорят, видели каких-то диких азиатов. Ещё и сосед слышал, что брат жены его кума был в гробнице какого-то вельможи, спёр оттуда золото, и небеса не разверзлись. И даже никакое проклятие не сработало. Спрашивается, нахрена козе баян бегемоту флейта?

Пока простые египетские мужики предавались этим размышлениям, страсти в Мемфисе худо-бедно улеглись, и на трон села Восьмая династия (судя по всему, родственная Шестой, то есть более или менее законная). Она состояла из двух десятков фараонов, о которых, впрочем, мало что известно кроме имён. Ясно одно: власть Мемфиса с каждым из них распространялась на всё меньшую территорию, а номархи в провинциях один за другим решали, что они и сами правители хоть куда.

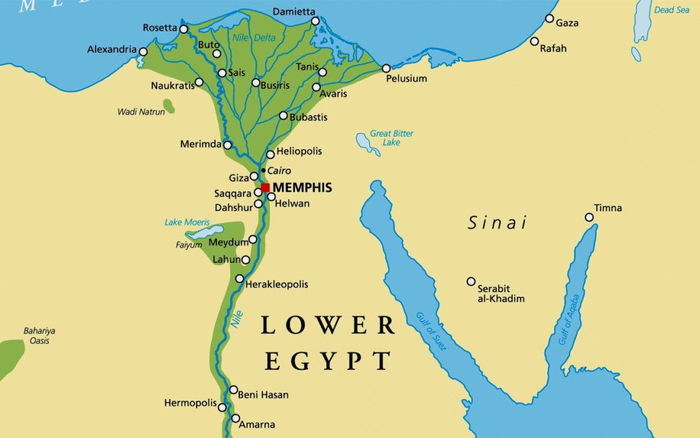

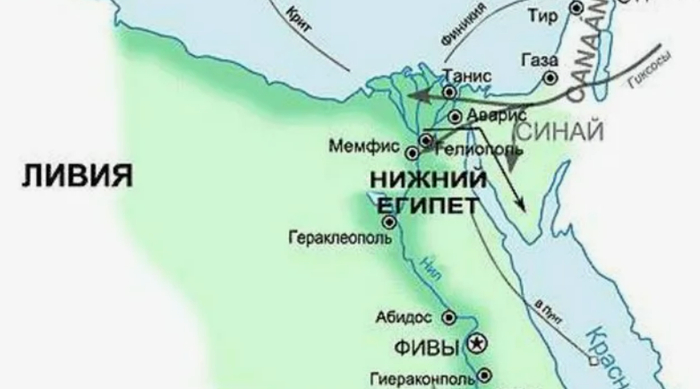

Территория Древнего Египта представляла собой множество городов с подконтрольной им территорией, которую принято называть "ном". А начальника нома называют "номархом".

Примерно к этому времени относят так называемое "Речение Ипусера", которое представляет собой 17 листов папируса, на которых излита вся горечь по утраченному благоденствию. Вот некоторые из тезисов:

лучшая земля в руках банд

женщины не беременеют

варвары становятся египтянами

трупы не хоронят, а выкидывают в Нил

смех нигде не слышен, слышны стенания и вопли

Ну и так далее. И вот, на фоне всеобщего упадка в какой-то момент номарх Гераклеополя решил, что он теперь тоже фараон и объявил себя родоначальником Девятой династии. Возможно, он удосужился свергнуть последнего фараона Восьмой, но там всё могло задохнуться и само.

Гераклеополь - это, конечно, по-гречески. Египетское название города передаётся как nn nswt ("Дитя царя"), что можно прочитать как Нен-Несут.

Звали этого изобретательного человека Хети I (греческий вариант - Ахтой), и он оказался противоречивой фигурой. С одной стороны, он был узурпатором власти. С другой, он начал пытаться вновь объединять разбежавшиеся номы, что могло вернуть Египет на рельсы стабильности и силы. С третьей же стороны (или это опять первая), делал он это в первую очередь для себя, методы его были жёсткие, и никому в итоге не понравилось. Потом люди рассказывали, что Хети I был ужасным злодеем, сошёл с ума, и в конце концов его вообще съел крокодил (а если тебя в Египте съел крокодил, значит египетские боги тобой весьма недовольны).

В этой династии было четыре или пять фараонов, кое-как им удалось слепить северные номы в подобие некоторого объединения. От одного из этих фараонов сохранилось "Поучение царя Гераклеопольского", которое он написал для своего сына. Вот некоторые из советов:

если обнаружишь бунтовщика, расправься с ним

согни молодёжь, выпусти из неё пыл

неимущий сеет распрю, выдавай пропитание

карай, но лишь сообразно провинности

не смещай вельмож с их постов

не притесняй вдов

не отнимай у сыновей наследие отцов

В общем, десятки вариаций на тему "будь строг, но справедлив". Считается, что с наибольшей вероятностью авторство принадлежит последнему фараону Девятой династии - Хети III, которого также иногда считают первым фараоном Десятой династии, а Десятую династию иногда объединяют с Девятой, но в конце концов нам важно не это. Главное, что Хети III удачно подавлял восстания, отгонял кочевников, построил несколько крепостей на границах, чтобы не пришли новые, а также возобновил торговлю с Финикией, откуда за время предшествующей разрухи перестали поставлять древесину. Так что своему сыну он, помимо "Поучения" оставил довольно большие, относительно безопасные и в меру процветающие владения. В меру - потому что на окраинах всё равно так и не справились с засухой, голодом и недовольством, а на юге быстро росла значимость Фив, и местный номарх это вполне осознавал. Египет вновь стал группироваться вокруг северного и южного центров, между которыми то и дело вспыхивали военные конфликты.

Возможно, сын Хети III стал последним фараоном Десятой династии, либо кто-то ещё был после, но это уже неважно: всё-таки перевес в итоге оказался на стороне Фив, где началась Одиннадцатая династия (примерно в XXI в. до н.э.). Причём началась она там ещё во времена Десятой в Гераклеополе, и какое-то время в Египте правили одновременно две династии.

На самом деле, Фивы - это, конечно, тоже не Фивы, а Уасет ("Властвующий город"). Как в воду глядели! Но мы продолжим называть его по-гречески, потому что так привычнее.

Основателя Одиннадцатой династии звали Иниотеф Старший, и он технически был не фараоном, а номархом, и только его внуки начали принимать титулы фараонов, одновременно с поползновениями отжать отдельные номы у северян. Одному из них, Иниотефу II, удалось завоевать Тинис и Абидос, после чего он до конца жизни почивал на лаврах, и больше никуда не ходил. В Гераклеополе, где сидели фараоны Десятой династии, тоже не стремились к эскалации, поэтому на какое-то время все затихли при своих - как бы чего не вышло. Каждая из династий чувствовала, что ей пока не хватит сил победить другую, так продолжалось примерно полвека.

И вот, наконец, в историю ворвался он, Ментухотеп II (XX-XIX вв. до н.э.), фараон Одиннадцатой династии, который потратил почти всё своё немалое правление на то, чтобы с боями окончательно пробиться на север, в Нижний Египет. Именно его правление стало жирной заглавной буквой, которая с современной точки зрения положила начало Среднему Царству.

Спустя сорок лет правления Ментухотеп II взял себе титул "Объединитель двух земель", поставив таким образом себя в один ряд с великим Нармером, первым фараоном Древнего Царства, объединившим Египет на тысячу лет раньше. Благодарные подданные вновь начинают допускать, что некоторые фараоны (через одного или значительно реже) всё-таки могут иметь божественное происхождение. Главное не перепутать их с самозванцами.

Меняться стала и религия. Поскольку главным божеством Фив был Амон - теперь он стал ассоциироваться с верховным богом Ра, и в это время появляется единое имя - Амон-Ра, которое также должно было примирить враждующие половины страны.

Параллельно с объединением страны Ментухотеп II успел сходить в отбившуюся за время беспорядков от рук Нубию и напомнил ей, кто чей вассал. Вообще, представить масштаб общей боеготовности тех лет можно уже по тому факту, что людей начали хоронить с оружием, чего раньше в Египте не случалось (высокопоставленным людям обычно клали их сокровища и регалии, а простолюдинам - предметы быта).

Памятуя о происхождении своего рода, Ментухотеп II провёл реформу, которая должна была помешать номархам в дальнейшем возвышаться: он учредил две дополнительные должности - главу Верхнего Египта и главу Нижнего Египта, которые должны были следить каждый за своими номархами и отчитываться лично фараону. Вообще становится очень много отчётов, и следовательно очень много писцов, которые вели все эти отчёты и учёты. Если до сих пор Египет мог позволить себе быть немножко воздушным, то теперь в плане как бюрократии, так и агрессивности он начинает приближаться к шумеро-аккадскому стилю жизни.

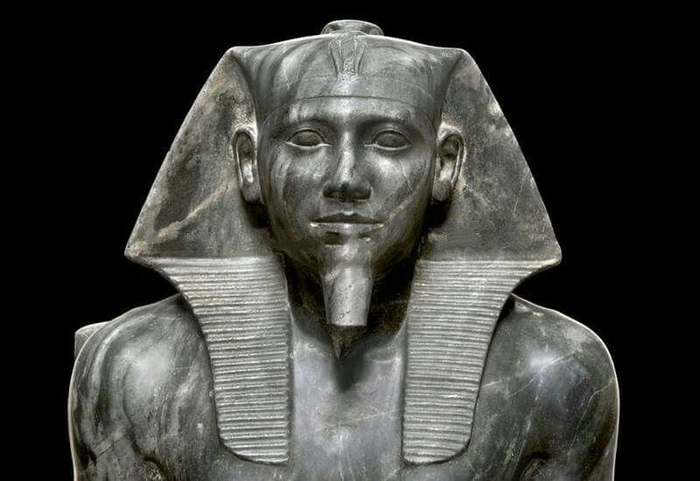

Следующим фараоном стал Аменемхет I, который приходился предшественнику не сыном, а визирем, поэтому он стал родоначальником новой, Двенадцатой династии (с 1990-х гг. до н.э.), которая стала вершиной и расцветом Среднего Царства.

Не совсем законное восхождение на престол побудило Аменемхета I пойти на оригинальный шаг: он поручил жрецам написать о своём приходе пророчество и датировать его временем правления Снофру, то есть XXVI в. до н.э. Якобы Снофру уже тогда беспокоился о вероятности нападения варваров с востока (хотя на тот момент Египту это не угрожало) и предсказывал, что придёт великий царь, перед которым склонятся и захватчики, и мятежники и предатели, и добрый люд. Также было предсказано, что этот царь построит стену, которая оградит Египет от варваров с востока. Естественно, как только предсказание было написано, Аменемхет отправился его исполнять - оттеснил восточных варваров назад на восток и построил там заграждения.

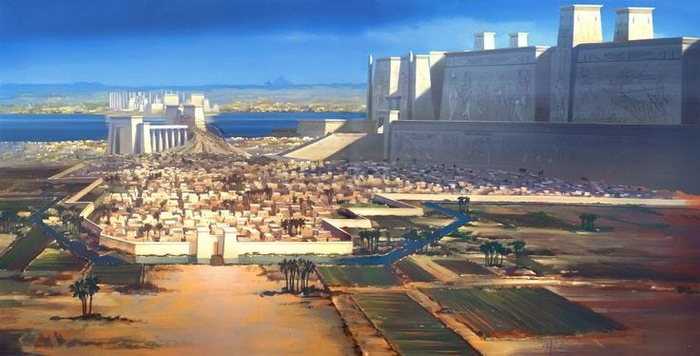

Ещё одним важным шагом с его стороны было основание новой столицы. Как это случилось с Мемфисом, который стал центром Египта, примирившим север и юг во времена Древнего Царства, новый город Ити-Тауи ("Владетель двух земель") должен был положить конец соперничеству. Кроме того, он восстановил, наконец, ирригационную систему, которая вот уже пару веков не справлялась, как мы помним, с задачами. Ну и напоследок, чтобы показать всем и каждому, что Египет снова тот же, что и раньше, Аменемхет построил себе пирамиду. Маленькую, плохонькую, но тем не менее.

Продолжая традицию предшественников, он тоже написал "Поучение" для сына, причем он провёл в этой сфере особую реформу, создав идею соправителей. Видимо, помня, что именно позволило ему захватить трон, он решил избавить своих потомков от авантюристов, подобных ему, и придумал, что каждый фараон будет в какой-то момент сам сажать рядом с собой наследника, и до его смерти они будут править вместе. Так что его сын - Сенусерт I - стал фараоном без проблем (если не считать, что Аменемхет I, вероятно, был убит собственной гвардией в результате заговора, и этих заговорщиков Сенусерту I пришлось ещё какое-то время ловить и уничтожать).

При Сенусерте I продолжились походы в Нубию, которые привели к расширению территории, а также в Ливию, Сирию и Ханаан, где налаживались, скорее, дипломатические и торговые отношения, а также шло активное строительство по всей стране. В общем, наконец-то, всё снова стало хорошо, как и должно быть в стране, которая не разваливается. Понятно, что бедняки были всё так же бедны, и периодически всё равно приходил голод, но в среднем по больнице стало сытно и спокойно. Так было и при преемнике Сенусерта I, и при преемнике преемника по имени Сенусерт II, и даже первое упоминание такого народа как "гиксосы" среди других "диких азиатов" никого в тот момент не насторожило.

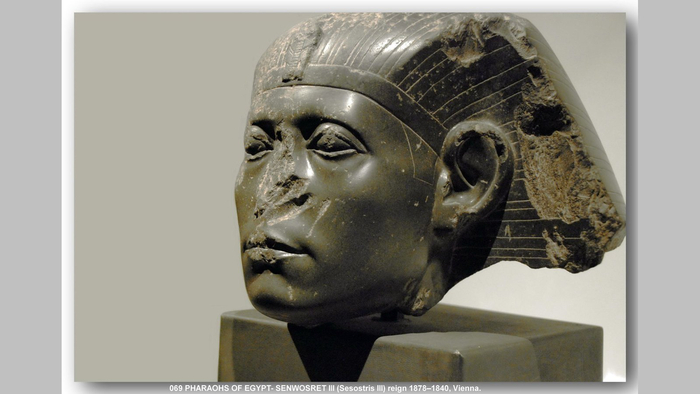

Следующий фараон - Сенусерт III (XIX в. до н.э.) - был ещё мощнее, он возводил форты в Нубии, которые по размаху были уже не меньше средневековых европейских крепостей, и с каждым фортом Египет прорывался всё дальше на юг, а нубийцам всё сложнее было хоть что-то с этим поделать. Некоторые из них предпочитали идти служить в египетские войска лучниками (а как ещё выжить, если место, где раньше было твоё поле, разорено, и теперь тут стоит египетская крепость).

Сенусерт III настолько хорошо поработал с защитой границ, что некоторое количество его потомков если и ходили в походы, то главным образом ради торговли или добычи полезных ископаемых: ливанский кедр, синайская бирюза, нубийский аметист текли в египетские сокровищницы обширным непрерывным потоком. В это время связи налаживаются даже с относительно далёким Критом, где развивается минойская цивилизация. При Аменемхете III (XIX-XVIII в. до н.э) строят город Крокодилополь (да, это опять по-гречески, египетское название - Шедит), где возводят гигантский лабиринт, который, по некоторым предположениям, мог вдохновить критян на создание своего.

Но, увы, такое процветание Среднего Царства длилось не слишком долго. Оно совпало с периодом обильных разливов Нила, а вот когда вода опять пошла на убыль, на убыль пошло и всё остальное, даже при том, что ирригационная система функционировала отменно. Как только подступающую беду почувствовали многочисленные чужеземцы, которые поселились в Египте, чтобы пользоваться его благами, они тут же подняли головы, чтобы начать делить будущий труп этой коровы, которая на самом деле ещё даже не умерла.

Но про это в следующий раз, а пока можно отметить несколько моментов, которые стали результатом данного периода. Во-первых, долгие годы грабежа могил привели к тому, что теперь класть покойникам с собой настоящие предметы стало жалко - всё равно украдут. Появилась традиция делать небольшие фигурки из дерева или из воска. И это стало настоящим подарком для нас, потому что фигурки никому не сдались, и их не крали. Таким образом, мы получили огромное количество изображений обыкновенной жизни в Древнем Египте - лодки, войска, одежду, слуг, еду.

Во-вторых, случился какой-то глобальный пересмотр мировоззрения, и если в Древнем Царстве успех загробной жизни зависел от того, как обращаются с твоим захоронением, как читают священные тексты и совершают ритуалы почитания твоей памяти, то теперь оказалось, что важно и то, как ты себя вёл при жизни. Именно с эпохи Среднего Царства появляется знаменитый суд Осириса, когда сердце умершего человека взвешивали. Тут же стали появляться способы облегчить себе этот суд, например, появился институт плакальщиц - чем громче они плакали, тем больше это должно было убедить Осириса, что ты был хорошим человеком. Кроме того, появляется что-то вроде мистерий в честь Осириса, ежегодное театрализованное представление его истории. Считалось, что если ты пришёл посмотреть это представление, то Осирис тебя увидел (он же там был), и после смерти тебя узнает, и будет более лоялен. Каждый считал своим долгом хотя бы раз в жизни приехать. А кто не мог приехать, можно было отправить записочку\камешек\деревяшку со своим именем.

И, наконец, Среднее царство - золотой век древнеегипетской литературы, причем теперь ещё и с фонетическим письмом, которое изначально родилось как результат общего падения нравов, но стало для нас ценнейшим помощником.

А в следующий раз мы узнаем, как Среднее Царство начало клониться к закату, каким был этот закат, и что было дальше :)

Источники:

"Речение Ипусера" (Лейденский папирус)

"Поучение царя Гераклеопольского"

"Пророчество Неферти"

"Поучение Аменемхета"

Сьюзен Бауэр "История древнего мира"

Айзек Азимов "Египтяне"

лекция "История Древнего Египта: Среднее Царство"

лекция "Искусство Древнего Египта: Среднее Царство"