В середине 1957 года танк был принят на вооружение под индексом «Т-55». Его планировалось запустить в серию с 1 января 1958 года, но как раз в этот период в стране началась реформа – упразднялись отраслевые министерства, и вместо них создавались совнархозы. В связи с этим никакие новые изделия на предприятиях не внедрялись, заводу же были необходимы электронные блоки управления ПАЗ, которые сам он изготовить не мог. Министерство транспортного машиностроения ни на звонки, ни на письма не отвечало – его чиновникам было не до того. Тогда главный конструктор отправил производителю (Челябинскому заводу электромашин) письмо, в котором утверждал, что министерство обязало челябинцев изготовить партию блоков ПАЗ до 31 декабря 1957 года. Не имея возможности уточнить у министерства, было ли такое распоряжение на самом деле, челябинцы решили не рисковать и поставили в Нижний Тагил всю партию блоков

«Уралвагонзавод»: смена поколений

В первое послевоенное десятилетие основным танком вооружённых сил Советского Союза стал Т-54, разработанный в КБ нижнетагильского завода №183 (будущий "Уралвагонзавод") – логическое продолжение Т-44. Первые прототипы Т-54 создавались ещё во время ВОВ – в конце 1944 – начале 1945 года. Новую машину приняли на вооружение в 1946 году, и в том же году она пошла в серию. По основным параметрам Т-54 значительно опережал бронетехнику такого же класса, стоявшую на вооружении у стран НАТО – основных потенциальных противников Советского Союза. Он оказался настолько удачным, что более десяти лет у командования вооружённых сил СССР не возникало потребности в его замене на какую-либо другую машину. Такой успех во многом определялся тем, что во время войны и в первые послевоенные годы в Нижнем Тагиле трудилась уникальная команда конструкторов, создававшая легендарный Т-34. Вместе с заводом №183 она эвакуировалась из Харькова и несколько лет работала на Урале в новом конструкторском бюро.

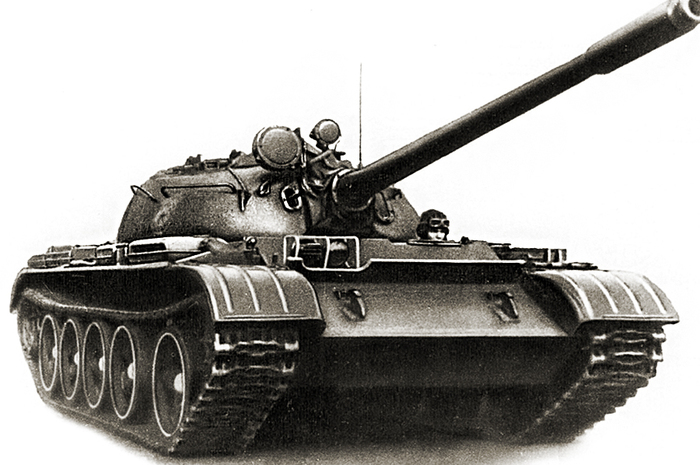

Танк Т-54Б. Внешние различия между ним и Т-55 настолько незначительны, что в зарубежных источниках оба танка часто указывают как Т-54/55

Но война закончилась, шло восстановление советской промышленности, поэтому многие трудовые коллективы возвращались в свои родные города. Как ни пыталось руководство завода уговорить харьковских инженеров остаться на Урале, они стремились домой. Осенью 1951 года главный конструктор КБ Александр Александрович Морозов заболел тяжёлой формой язвы желудка, и в ноябре ему сделали операцию. Подробности его пребывания в Кремлёвской больнице автору неизвестны, но уже в декабре он получил назначение на должность главы КБ Харьковского завода транспортного машиностроения, восстановленного после войны. Ещё в конце 30-х годов Морозов трудился в этом КБ над созданием опытных танков А-20 и А-32 (вскоре ставших легендарным Т-34).

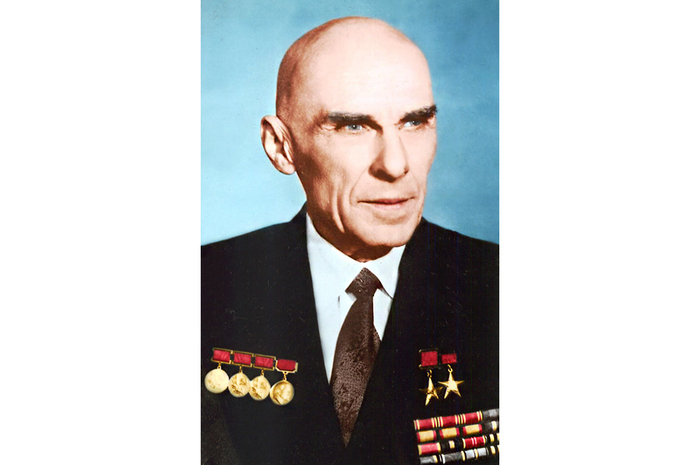

Александр Александрович Морозов

Вслед за главным конструктором с Урала на Украину потянулись другие харьковчане и не только они – вместе с собой Морозов забрал костяк своей команды. КБ завода №183, остававшемуся в Нижнем Тагиле, поручалось осуществление контроля над соответствием чертежей танков Т-34, Т-44 и Т-54, поступавших на производство, оригиналам (следует заметить, что Т-54 производился на целом ряде предприятий – в том числе в Польше, Китае и Чехословакии). Кроме того, КБ должно было заниматься модифицированием и улучшением танка Т-54. Но оставшийся на месте амбициозный конструкторский коллектив, привыкший к творческой работе, такое положение дел устроить не могло. Любопытно, что администрация завода также была заинтересована в смене моделей производившихся танков. Дело в том, что до «Косыгинской» реформы 1965 года советские машиностроительные предприятия были обязаны ежегодно снижать себестоимость производимых моделей техники на 15%. Каждый год предприятия получали от заказчиков (министерств) меньше денег за свою продукцию, и если не происходило регулярного обновления танкового "модельного ряда", со временем завод начинал работать себе в убыток. А так как предприятия работали по системе хозрасчета, в такой ситуации они не могли премировать своих рабочих, стимулировать их дополнительными путёвками в санатории, строить объекты социальной сферы и так далее. Директорам не приходилось рассчитывать на награды и дальнейший карьерный рост, а в сталинские времена они могли и сильно пострадать. При вводе же в производство новой модели какой-либо техники у директоров появлялась возможность заложить в её себестоимость маржу – лишние расходы, которые снижались заводом в последующие годы. Таким образом, государство получало новую машину с лучшими боевыми характеристиками (себестоимость у танков Т-54, Т-55 и Т-62 была почти одинаковой), а завод и его директор – несколько лет безбедной жизни.

Центральная проходная ОАО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“

имени Ф. Э. Дзержинского»

Тагил работает без Морозова

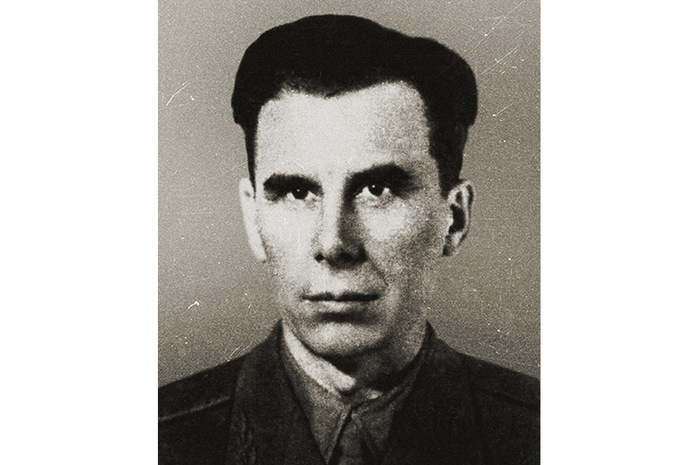

В июле 1953 года главным конструктором завода №183 становится молодой инженер Леонид Николаевич Карцев. В конце того же года (несмотря на то, что у его КБ не хватало конструкторов, производственных мощностей и опыта) он «выбивает» разрешение на конкурсной основе разработать прототип нового танка. Изначально это задание предусматривалось лишь для харьковского КБ А. А. Морозова и предполагало создание нового основного танка, бронирование, огневая мощь и манёвренность которого будут на 10% выше, чем у Т-54.

Леонид Николаевич Карцев

Новый проект получил индекс «Объект 140». На этом танке впервые были применены алюминиевые катки, орудие большей длины, чем на Т-54, и другие менее значительные изменения. Однако в процессе изготовления прототипа в металле стало понятно, что танк получился нетехнологичным, сложным в эксплуатации и ремонте. Поэтому, изготовив прототип, КБ отказалось от дальнейшего участия в конкурсе.

Опытный образец среднего танка «Объект 140»

Вместо этого КБ модернизировало танк Т-54. На него было установлено оборудование для подводного вождения танка (ОПВТ), позволявшее преодолевать водные преграды глубиной до 5 и шириной до 500 м, а также стабилизатор танковой пушки, приборы ночного видения для механика-водителя и командира танка, ночной прицел для наводчика. Новая машина получила индекс «Т-54Б».

Трагикомичный случай произошёл при испытании очередного варианта стабилизатора орудия, который плохо стабилизировал танковую пушку по вертикали. Вот что вспоминал об этом Л. Н. Карцев:

«Один из разработчиков стабилизатора – А. С. Липкин решил испытать стабилизатор: повис на стволе пушки, стабилизатор был включён, и пушка даже под тяжестью его тела не пошла вниз. Он с радостью закричал: «Ура! Есть момент стабилизации!» Одновременно с этим из танка послышался душераздирающий крик заместителя главного конструктора завода-изготовителя стабилизатора Ф. Н. Авдеева. Оказывается, находясь в танке, Авдеев просунул голову между казёнником пушки и башней, чтобы убедиться в отсутствии течи из силового цилиндра стабилизатора, а Липкин в это время повис на стволе пушки, и голова Авдеева оказалась зажатой. Без тяжёлых последствий обошлось только потому, что Липкин не был тучным человеком»

Между тем вопрос замены основного среднего танка Вооружённых сил СССР по-прежнему не был решён, а на КБ завода накапливались новые наработки как самого КБ, так и конструкторов, работавших на заводах-«смежниках». На ленинградском Кировском заводе была разработана система автоматического пожаротушения для танков, которую его дирекция не хотела устанавливать на свою продукцию. В харьковском КБ Морозова спроектировали планетарную трансмиссию, которая была гораздо надёжнее и долговечнее, чем устанавливавшаяся до тех пор цилиндрическая. На Кубинском танковом полигоне вместо отстреливающихся дымовых шашек (которые увеличивали общий вес танка и не могли обеспечить длительную дымовую завесу) создали термическую дымовую аппаратуру (ТДА). В качестве реагента она использовала дизельное топливо танка. От дымовых шашек отказались, за счёт чего машина получила два дополнительных топливных бака общим объёмом в 400 литров.

Т-55, снаряжённый ОПВТ, после форсирования водной преграды

«Объект 155»: новый танк или модернизация Т-54?

В октябре 1955 года новый танк был пущен в разработку под индексом «Объект 155». На Челябинском тракторном заводе для танка модернизировали дизель В-54 (ранее устанавливавшийся на Т-54), увеличив его мощность с 520 до 580 л.с. Новый двигатель получил индекс «В-55В» и позволял новому танку развивать скорость до 48 км/ч по шоссе с запасом хода до 450 км.

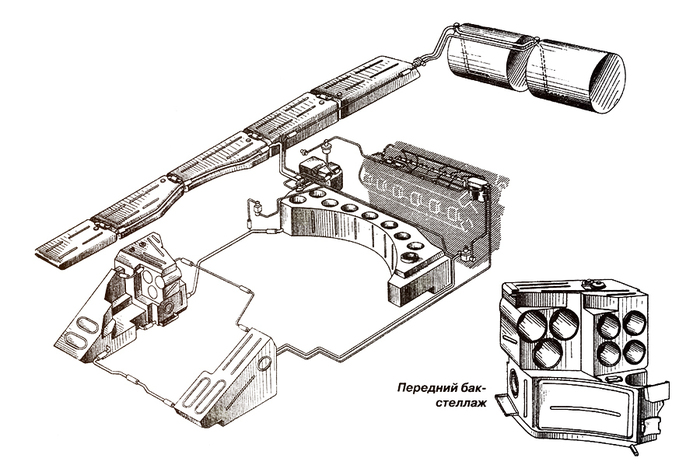

На новый танк решили установить башню модернизированного танка Т-54Б. Помимо уже упомянутых изменений на новом танке использовали такое любопытное новшество, как топливные баки-стеллажи. Их форма позволяла использовать баки не только по прямому назначению, но и хранить в них снаряды. Таким образом, боезапас танка увеличился на 9 снарядов (с 34 до 43, то есть на 26%), а ёмкость баков – на 680 литров, то есть на 50%. При такой компоновке часть баков размещалась в передней части танка, что вызывало опасения, не будет ли топливо воспламеняться или детонировать в случае пробития брони. Однако обстрелы на полигоне показали, что при попадании кумулятивного снаряда дизельное топливо просто вытекало из бака, а сами баки служили дополнительной защитой, экранируя экипаж от поражения кусками брони, отколовшимися внутри машины. Заметим, что боковые проекции отделения управления немецкого танка Leopard 2 конструкторы также экранировали топливными баками, не считая это чем-то из ряда вон выходящим. Сменные баллоны со сжатым воздухом, ранее использовавшиеся для запуска танка в зимних условиях, заменили на мощный компрессор. Теперь воздушный способ заведения танка стал основным, что продлило срок службы аккумуляторных батарей.

Система топливных баков танка Т-72, переданная «по наследству» от танков Т-55 и Т-62.

Хорошо видны передний и задний баки-стеллажи

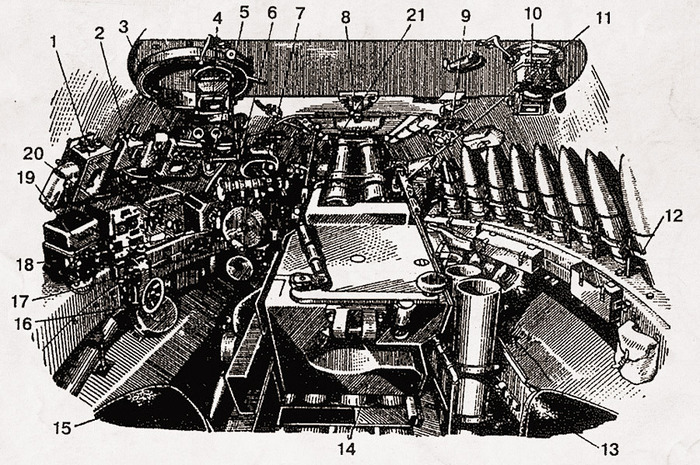

Впервые в истории советского танкостроения на танке установили систему противоатомной защиты (далее – ПАЗ). В случае превышения нормального уровня λ-излучения отстреливавшиеся пиропатроны автоматически закрывали жалюзи, герметизировавшие танк. Поступавший в танк забортный воздух проходил через фильтр-вентиляционную установку, убиравшую из него радиоактивную пыль и отравляющие вещества, а избыточное давление воздуха внутри машины предупреждало попадание нежелательных веществ.

В середине 1957 года танк был принят на вооружение под индексом «Т-55». Его планировали запустить в серию с 1 января 1958 года, но как раз в этот период в стране началась реформа – упразднялись отраслевые министерства, и вместо них создавались совнархозы. В связи с этим никакие новые изделия на предприятиях не внедрялись, заводу же были необходимы электронные блоки управления ПАЗ, которые сам он изготовить не мог. Министерство транспортного машиностроения ни на звонки, ни на письма не отвечало – его чиновникам было не до того. Тогда Карцев отправил производителю (Челябинскому заводу электромашин) письмо, в котором утверждал, что министерство обязало челябинцев изготовить партию блоков ПАЗ до 31 декабря 1957 года. Не имея возможности уточнить у министерства, было ли такое распоряжение на самом деле, челябинцы решили не рисковать и поставили в Нижний Тагил всю партию блоков, затребованную танкостроителями.

На первые партии Т-55 не ставили зенитный пулемёт ДШКМ, так как при возросших скоростях реактивной авиации сбить самолёт из пулемёта было практически невозможно. Но с появлением у армий стран НАТО вертолётов зенитный ДШКМ стали устанавливать на башнях Т-55 возле люка заряжающего. Позднее, в начале 70-х годов, вместо него начали устанавливать 12,7-мм крупнокалиберный пулемёт НСВ «Утёс».

Т-55 – в первые годы танк выпускался без зенитного пулемёта

Основное вооружение у Т-55 осталось то же, что и у Т-54 – 100-мм нарезная пушка Д-10Т2С (модернизированный вариант орудия, устанавливавшегося ещё на СУ-100 – легендарную противотанковую самоходку времён ВОВ).

Т-55 – установка пушки Д-10Т2С в башне танка Т-55

Танк постоянно модернизировался. С 1960 года на нём начали устанавливать призменный прибор наблюдения для наводчика. Оказалось, что при наблюдении за полем боя только через прицелы у наводчиков расстраивается вестибулярный аппарат, и их начинает укачивать. Проблема состояла в том, что изначально в танках Т-54Б и Т-55 прибор наблюдения убрали, заменив его ночным прицелом. Теперь пришлось в срочном порядке возвращать его в башню, не отказываясь при этом от ночного прицела. На быстро запылявшиеся призменные приборы механика-водителя, командира и наводчика начали устанавливать воздушно-жидкостные системы очистки.

Боевое крещение

Первыми боевыми действиями, в которых довелось принять участие танкам Т-55, стала Шестидневная война. Армия обороны Израиля (далее – АОИ) одновременно атаковала египетские войска в Секторе Газа и на Синайском полуострове, сирийские войска – на Голанских высотах и армию Иордании – в Восточном Иерусалиме и на западном берегу реки Иордан. Незадолго до начала войны, в 1965–67 годах, Египет получил от СССР партию в 150 танков Т-34-85 и Т-55.

Египетский Т-55, подбитый на Синайском полуострове в 1967 году

Израильтяне провели классический блицкриг. В первые часы войны они уничтожили большую часть египетских самолётов на земле и завоевали полное господство в воздухе. После этого в бой пошли танки. Основной ударной силой АОИ были модернизированные английские «Центурион» A41, созданные ещё во время Второй мировой войны. Их израильский вариант носил название «Шот» (ивр. – «кнут») или «Шот Каль» (ивр. – «лёгкий кнут»). Основным отличием этих машин от британского прототипа была пушка – 105-мм нарезная L7A1 британского производства, которая вполне могла пробивать броню Т-55. И всё же в результате боёв на Синае АОИ потеряла 122 танка. Однако потери египтян были значительно выше – из 935 своих танков они потеряли 820 (подбитыми и захваченными противником). В их числе были и 82 танка Т-55. После незначительной модернизации машины приняли на вооружение АОИ под индексом «Тиран-5». Часть Т-55, которые оснастили новыми американскими 105-мм орудиями M68, получила индекс «Тиран-5Ш» – от слова «шарир» (ивр. – «сильный»).

Модернизированные трофейные Т-55 ("Тиран-5Ш") АОИ со 105-мм танковыми пушками на параде в Тель-Авиве

В августе 1968 года началась операция «Дунай» по вводу советских войск в Чехословакию. Туда же вводились и танковые подразделения стран Варшавского договора, на вооружении которых находились в том числе и танки Т-55. Так как боевых действий удалось избежать, танкам в этот раз повоевать не довелось. С 1968 по 1991 год в чешском городе Миловице находился штаб советской Центральной группы войск. Там же базировались и советские танки, выведенные из Праги, а также располагался танкодром. В 90-е годы на его базе был создан технопарк, в котором все желающие могут покататься на различных видах военной и гражданской техники, в том числе и на танке Т-55.

Т-55 на улицах Праги, 1968 год

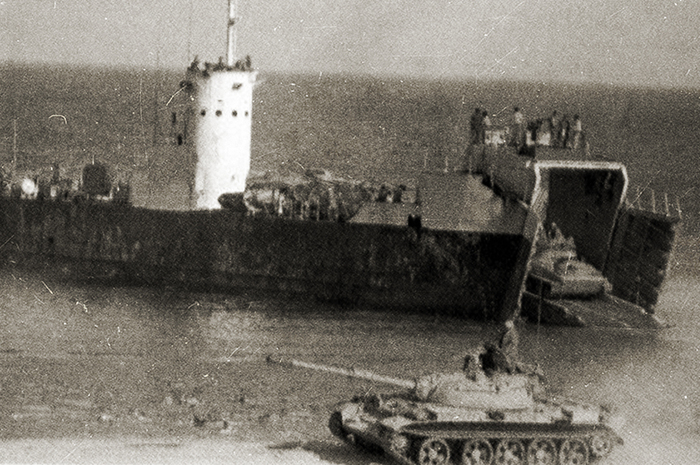

В 1969 году, во время Войны на истощение, израильтяне осуществили диверсионный рейд вглубь египетского побережья Красного моря, носивший название «Операция «Равив». 9 сентября в 3:37 около ста человек, 6 трофейных Т-55 («Тиран-5») и 3 трофейных БТР-50 были высажены на берег Суэцкого залива в сорока километрах южнее города Суэц. Бронетехнику окрасили в камуфляж песочного цвета, как это принято в танковых войсках Египта. После высадки группа двинулась вдоль берега на юг, уничтожая все военные объекты на своём пути. Она атаковала египетскую военную базу и РЛС в Абу-Дараг, а также уничтожила 12 постов ПВО. Группа преодолела 45 километров и через 10 часов была эвакуирована на Синай десантными судами. Из-за неожиданности и хорошей подготовки нападения египетские бронетанковые войска не успели отреагировать на этот рейд. В ходе операции израильтяне потеряли 4 человека, при этом потери египтян оцениваются в 100–200 человек, один из которых, по данным израильтян, был советским военным советником в звании генерала.

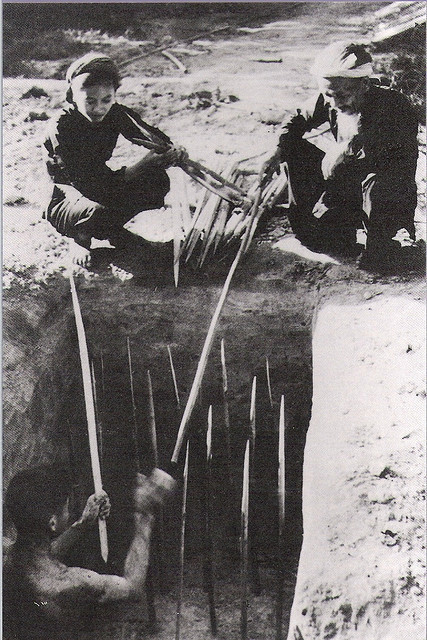

Высадка танков на египетское побережье во время операции «Равив», 1969 год

Во время Войны Судного дня 1973 года танки Т-55 находились на вооружении армий Египта и Сирии. В то же время, танковые силы АОИ продолжали использовать «Тиран-5». Во время боёв за Голанские высоты в ночь с 6 на 7 октября сирийские танки получили значительное преимущество, так как, в отличие от своих устаревших противников – танков «Шот Каль», были оборудованы приборами и прицелами ночного видения. Однако плохая выучка танковых экипажей и трусость многих командиров сирийской армии привела к тому, что первая волна наступавших сирийских танков была уничтожена, а значительная часть танкистов, которые должны были принять участие во второй и третьей волнах наступления, просто бежала с поля боя.

Танкисты 7-й бронетанковой бригады АОИ использовали такой недостаток Т-55, как малый отрицательный угол наведения по вертикали – -5° (у «Шот Калей» он составлял -10°). Когда сирийские танки взбирались на возвышенность и оказывались выше израильских танков, им приходилось сближаться с противником до тех пор, пока уклон не позволял нормально навести орудие на цель. За это время израильские танки, которые могли наводиться вверх на +18°, спокойно расстреливали противника, стремящегося сблизиться с ними.

Подбитые сирийские Т-55 на Голанах

Когда мобилизованные буквально за сутки резервные израильские 146-я и 210-я танковые дивизии выбили противника с Голанских высот и вторглись на территорию Сирии, в ночь с 12 на 13 октября их атаковала во фланг 3-я танковая дивизия армии Ирака, также вооружённая танками Т-55. Во время этой атаки иракцы потеряли сразу 17 танков. Позже они попали в засаду, подготовленную вдоль дороги израильтянами, и потеряли ещё около 80 танков. Эти бои наглядно продемонстрировали, что в боевых действиях основную роль играют не столько боевые характеристики танков, сколько боевая выучка экипажей, их храбрость и опыт. У иракских же танкистов какой-либо боевой опыт отсутствовал.

Иначе сложилась ситуация на Синайском полуострове. Отработанные египетскими дивизиями при участии советских военспецов действия по форсированию Суэцкого канала были отточены до автоматизма. Египетские войска форсировали его за считанные минуты. В образовавшийся прорыв в израильской обороне пошли сотни египетских танков Т-54, Т-55 и Т-62. 7 и 8 октября израильские танковые войска, основная часть которых была сконцентрирована именно на египетском фронте, пытались контратаковать. В наступление перешли самые быстроходные и новые танки АОИ – 150 «Магах-6» и «Магах-6 Алеф» (модернизированных американских М60 и М60А1). Их преимуществом перед Т-54 и Т-55 была 105-мм танковая пушка М68 (видоизменённая английская L7A1, выпускавшаяся в США по лицензии), эффективная дальность огня которой превышала 3 км, в то время как у пушек советских танков – около 2 км. Так, утром 7 июля 460-я бронетанковая бригада АОИ, вооружённая «Магахами», смогла, ведя огонь с предельных эффективных дистанций, подбить несколько египетских танков, не понеся при этом потерь. После боя израильтяне заявили о 67 уничтоженных танках Т-55 и Т-62.

Израильский танк Т-55, ранее захваченный у египтян и подбитый на улицах Суэца

8 июля приблизительно 50 «Магахов» 460-й бригады участвовало в танковой атаке двухсот израильских танков, собранных из нескольких танковых бригад. В историографии эта атака получила название «Сражение у моста Эль-Фердан». Этот мост соединял восточный берег Суэцкого канала с западным (Синайским полуостровом) и был разрушен ещё во время Шестидневной войны 1967 года. В ходе атаки один батальон 460-й бригады понёс тяжёлые потери от противотанковых средств египетской пехоты и отступил. Второй, в количестве 25 танков, вместе с танками других бригад пошёл в атаку. Египтяне знали о ней, так как перехватили израильское радиосообщение. Они дали израильскому танковому клину зайти в «мешок» и уничтожили почти все танки фланговым огнём своих Т-55 и Т-54, а также средствами ПТО пехоты. Из 25 «Магахов» из «мешка» вышло только 4. Почти все машины остальных израильских бригад также были потеряны. Израильские танкисты отмечали, что лобовая броня их «Шотов» и «Магахов» не выдерживала попаданий новых снарядов, используемых египетскими Т-54 и Т-55.

Сирийский Т-55 на Голанах, 1973 год

Тем не менее египтянам не удалось развить свой успех, и вскоре их танковые колонны остановились, а инициатива перешла к АОИ. Мобилизованные резервные израильские танковые дивизии контратаковали египтян, которые после выполнения плана, составленного советскими военспецами, не знали, что делать дальше. В то же время новых приказов от высшего командования не поступало. Вскоре израильтяне прорвались на территорию Египта, и арабским политикам пришлось инициировать мирные переговоры.

Сирийский Т-55 ведёт бой в Ливане, 1982 год

Боевая лошадка стран Третьего мира

Следующим арабо-израильским конфликтом, в котором принял участие танк Т-55, стала Ливанская война 1982 года. На тот момент Т-55 сильно устарел, но всё ещё составлял значительную часть танкового парка Сирии, хотя его постепенно вытесняли более новые танки Т-62 и Т-72. В то же время Израиль продолжал использовать трофейные Т-55 в их модернизированном варианте «Тиран-5». Боевые действия велись между Организацией освобождения Палестины (далее – ООП) и Сирией с одной стороны, и Израилем – с другой. 11 июня 1982 года шли тяжёлые бои в предместьях Бейрута, где оборонялась 85-я отдельная танковая бригада и несколько танковых рот сирийской армии, вооружённых Т-54 и Т-55. Первоначально израильтянам удалось вытеснить сирийские силы из Бейрута и дойти до южной части Бейрутского аэропорта. Но закрепившийся здесь батальон танков Т-54 и Т-55 при поддержке трёх рот спецназа смог остановить израильское наступление.

Колонна индийских танков Т-55 на марше к Дакке, Бангладеш, 1971 год. Виден ложный эжектор на стволе пушки.

В составе индийских бронетанковых войск танки Т-55 участвовали в Третьей индо-пакистанской войне, в результате которой Бангладеш получил независимость. Во время этого конфликта индийские танкисты добавляли на стволы своих танков ложные эжекторы, чтобы лучше отличать их от пакистанских.

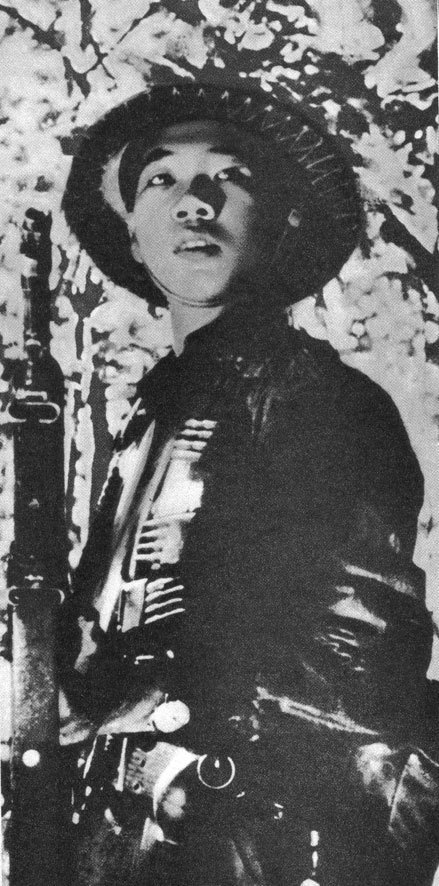

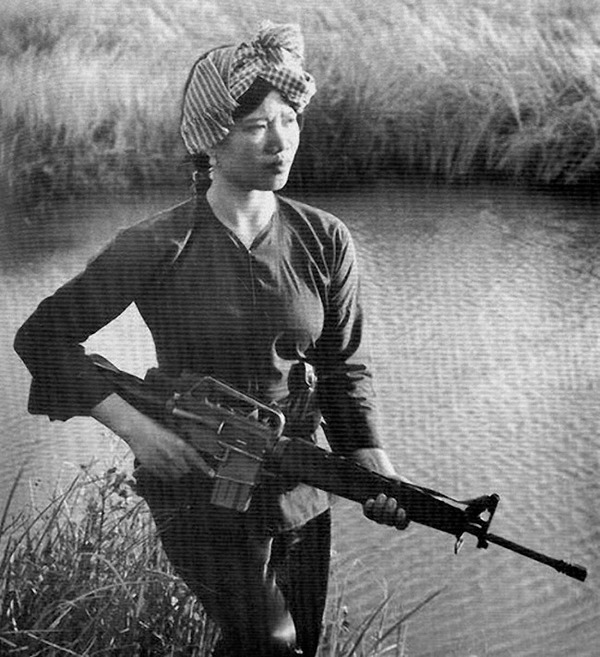

Во время войны во Вьетнаме 1957–1975 годов на завершающем её этапе войска Демократической республики Вьетнам получили от СССР значительное количество танков Т-54Б и Т-55. В частности, 600 единиц Т-55 было поставлено из СССР в период с 1973 по 1975 год – эти машины приняли активное участие в окончательном разгроме армии Южного Вьетнама.

«Коммандос» ВС Южного Вьетнама готовятся сжечь колонну танков Т-55 армии ДРВ, вошедшую в город Вунгтау

Далее танки Т-55 активно использовались Вооружёнными силами СССР во время войны в Афганистане 1979–1988 годов, а в 90-е годы практически все конфликты на постсоветском пространстве и Балканах происходили с их участием. В условиях боевых действий в гористой местности выяснилось, что Т-55, как и Т-62, имеет недостаточные вертикальные углы наводки орудия. В целом же в этих конфликтах Т-55 показал себя надёжной, но уже устаревшей машиной, поэтому его бронирование усиливали системой навесной динамической защиты «Контакт-1», а также модернизировали прицельные устройства и стабилизатор орудия.

Танки Т-55 состояли на вооружении у Ливии и принимали участие в чадско-ливийских конфликтах и гражданской войне в Ливии 2011 года. По состоянию на июль 2014 года эти танки активно используются обеими сторонами в гражданской войне в Сирии. Кроме того, в Харькове на заводе транспортного машиностроения имени В. А. Малышева разработали вариант модернизации Т-55 с установкой на него систем динамической и активной защиты, в результате чего появилась модель Т-55АМГ. Также харьковские инженеры создали любопытный «гибрид» Т-64 с башней от Т-55 (по крайней мере, известно об одном таком танке). Вполне возможно, что данные машины принимают участие в боевых действиях, которые сейчас идут на Донбассе.

Т-55 ливийской армии ведёт бой в городе Мисурата

Т-55АГМ – украинский вариант модернизации танка Т-55