Юпитер: красота, величие,тайны и последние открытия

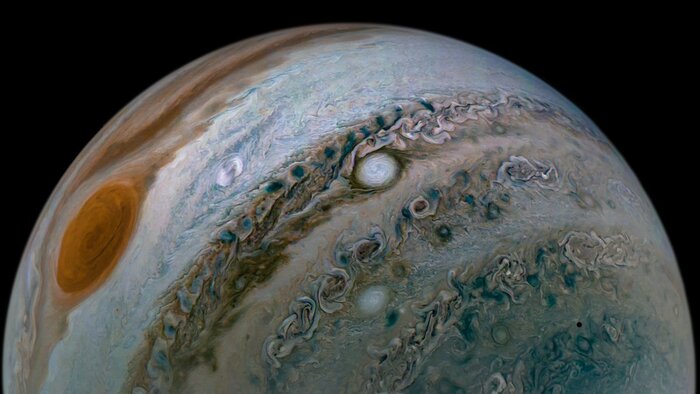

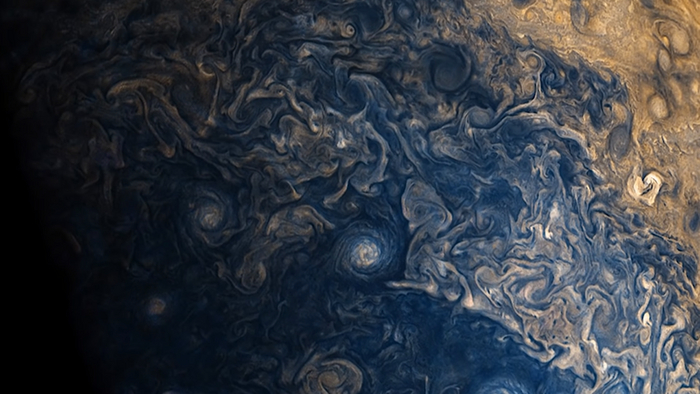

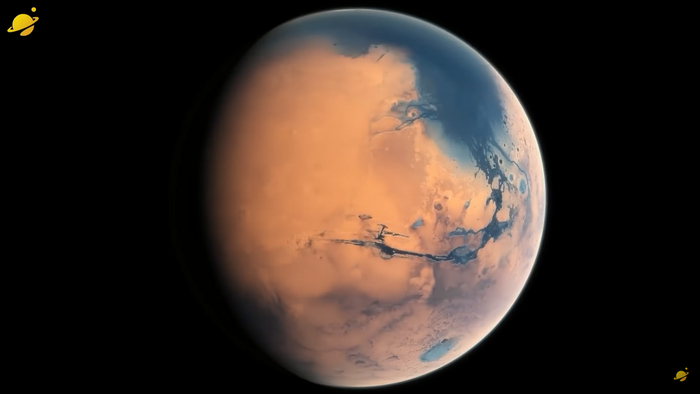

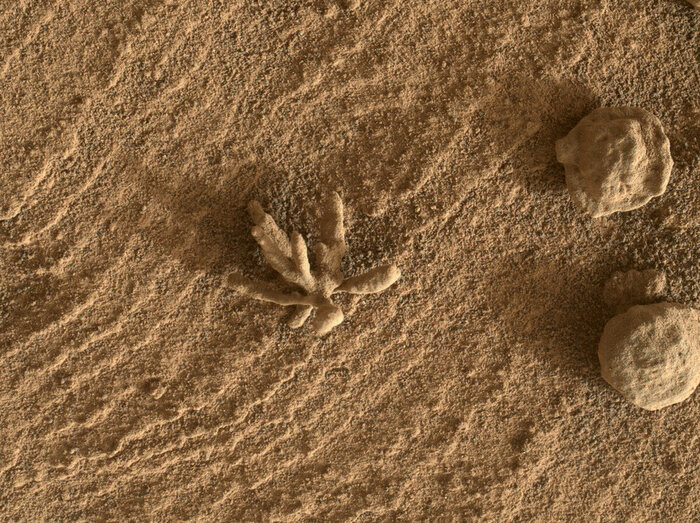

Юпитер – самая крупная и одна из самых зрелищных планет нашей системы. При приближении к этому гиганту на космическом корабле нас прежде всего привлекли бы его облака. Яркие полосы разноцветные полосы, гребни воздушных волн, закрученные вихри – такая величественная красоты непременно приковала бы наш взгляд к иллюминатору:

Юпитер с близкого расстояния, заснятый аппаратом "Юнона" (Juno)

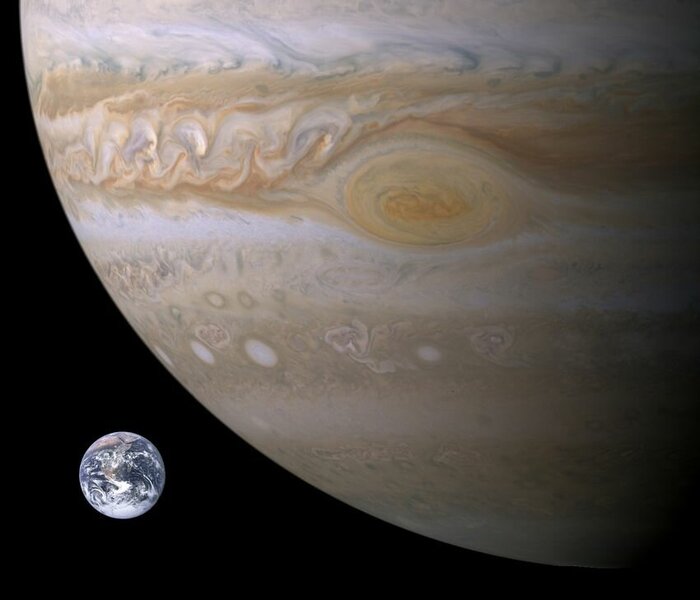

Сказать, что эта планета огромна – это не сказать почти ничего. Представить размер Юпитера поможет только сравнение.

Например, облететь вокруг Земли на современном пассажирском лайнере можно менее, чем за два дня. Для облета Юпитера нам бы потребовалось целых три недели! И дозаправиться надо было бы 50 раз.

Совмещение фотографий газового гиганта и нашей планеты тоже помогает представить, насколько он велик:

Сравнительные размеры Земли и Юпитера. Картинка из открытых источников.

Масса Юпитера в 318 раз больше земной и составляет 70% массы всей солнечной системы. (Вынуждена уточнить для тех, кто не знает, как оцениваются массы планет: 70% - это БЕЗ МАССЫ СОЛНЦА). При этом сила его гравитации – всего в 2,528 раз превышает земную (на поверхности). Причина, конечно, в его низкой плотности: у газовой планеты она в 4 раза меньше земной. Такие большие планеты, кстати, и не могут быть твердыми – это противоречит законам механики. Центробежная сила столь огромного тела, будь оно плотным, как Земля, достигнет такой величины, что планета просто «взорвется», разлетится на части.

Вращается Юпитер очень быстро – сутки на нём длятся всего 10 часов, поэтому его экваториальная зона выпукла, а полярные – сплющены.

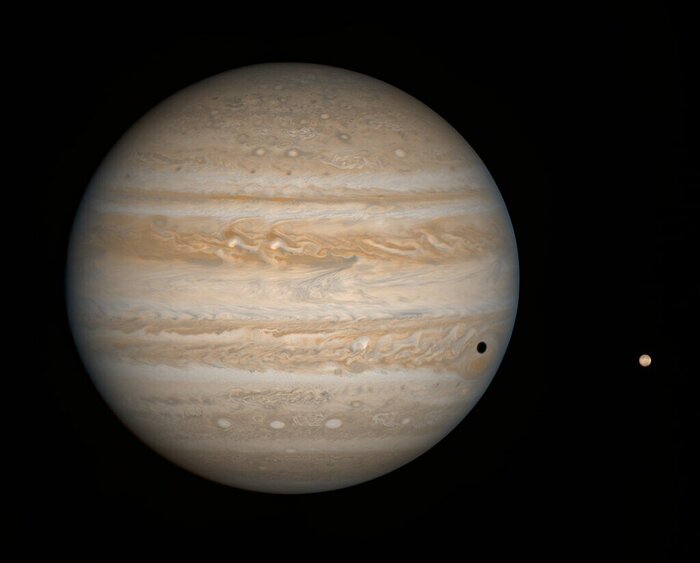

Юпитер виден с Земли невооруженным глазом, люди наблюдали его и в древние времена, поэтому первооткрывателя у планеты не существует. Галилео Галилей, наблюдая Юпитер в свой первый в мире телескоп, сделал действительно грандиозное открытие, но другого плана: он обнаружил 4 самых крупных спутника планеты-гиганта и установил, что они вращаются вокруг Юпитера.

Галилеевы спутники. Картинка из открытых источников.

Это была сенсация, революция в научном мире, перевернувшая все существующие представления людей о законах мироздания: ведь прежде считалось аксиомой, что Земля – это центр Вселенной, и все планеты, Солнце, Луна и звезды вращаются вокруг неё. Поставив под сомнение эту догму, Галилей положил начало развитию науки астрономии на совершенно ином, более высоком, уровне.

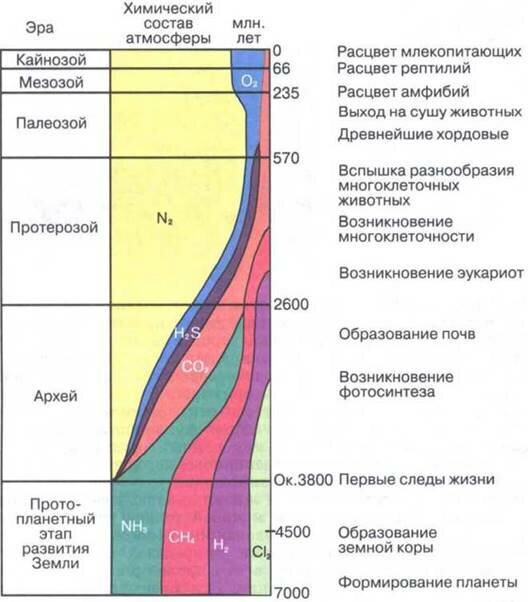

До начала XX века о гигантской планете, как, впрочем, и об остальных, не знали почти ничего. Астрономы считали, что атмосфера и внутреннее строение Земли и Юпитера примерно одинаковы. Только с освоением метода спектрального анализа стало известно, что Юпитер окутывает плотный слой облаков, состоящий из водорода и гелия с примесью аммиака, метана и других соединений.

С приходом радиоастрономии в науку, в 1955 году, ученые обнаружили, что Юпитер - источник устойчивого высокочастотного радиошума, указывающего на электрическую деятельность гиганта. В 1966 году открылось, что Юпитер излучает энергии в 2,5 раза больше, чем получает от Солнца. В XX столетии информация собиралась по крупицам, еще долго планету считали очень холодной, ломали голову над вопросами, есть ли на Юпитере вода, что собой представляет трехсотлетний ураган, известный как Большое Красное Пятно, какое у планеты ядро и над многими другими.

Своими знаниями о планете-гиганте мы обязаны развитию технологий и зондам NASA, в особенности последнему из них – Юноне.

Постепенно Юпитер как будто сбрасывает с себя густой облачный покров, хотя и до сих пор оставляет немало загадок. Как же ученым удалось проникнуть в тайны газового гиганта, отброшенного от Земли в среднем на 700 миллионов километров?

Исследования и открытия

Первой миссией к Юпитеру был аппарат «Пионер-10». В декабре 1973 г. он пролетел на расстоянии 132 тыс. км от облаков планеты, сделал первые фотографии, уточнил массу планеты, состав атмосферы, мощность магнитного поля, и прислал первую фотографию Юпитера:

Первое фото Юпитера с АМС "Пионер-10", 1973 г.

Спустя год мимо газового гиганта пролетел зонд «Пионер-11», который с расстояния 43 тыс. км переслал более подробные фотографии Большого Красного пятна и северной полярной шапки Юпитера.

«Пионеры» очень помогли ученым в дальнейшем: именно они зафиксировали чрезвычайно высокий уровень радиации и сверхсильное магнитное поле газового гиганта, выводящее из строя электронику. Благодаря этим сведениям будущие аппараты были спроектированы с такой хорошей защитой от радиации, что, например, миссия последнего зонда – Юноны – продлена до 2025 года, поскольку приборы продолжают прекрасно работать.

В марте 1979 года «Вояджер-1» передал новые снимки и сведения об атмосфере планеты: с его помощью было установлено, что Большое Красное пятно – это сложный антициклон.

В июле того же года «Вояджер-2» прошел мимо Юпитера на расстоянии 720 тыс. км, передав данные о множестве мелких вихрей в облаках планеты.

Для более подробного изучения Юпитера в 1989 году был запущен космический аппарат «Галилео».

Подлетая к Юпитеру после пяти лет странствий, зонд зафиксировал приближение кометы, невидимой с Земли, и обеспечил ученым возможность впервые наблюдать встречу кометы с поверхностью небесного тела. Позже, уже непосредственно столкновение и его последствия зафиксировал телескоп «Хаббл».

13 июля 1995 года зонд, отделившийся от основного аппарата Галилео, направился к Юпитеру, разогнавшись да огромной скорости – 47 км/с, поскольку на него действовала сильная гравитация. В результате температура специального плазменного слоя, покрывающего защитный экран, достигла 14 000 °С, а перегрузки – 228 g. Метеоры, сгорающие дотла в атмосфере Земли, подвержены температуре и удару в 100 раз слабее. Однако зонд выдержал это испытание, раскрыл парашют и стал погружаться в слои Юпитера с исправно работающими приборами на своем борту (за исключением главной антенны, что снизило скорость передачи данных на Землю). Десять тысяч человек, работавших над проектом «Галилео», аплодировали и даже прыгали от радости, видя, что их многолетний труд не пропал даром.

Это был волнующий момент для ученых: "Галилео" остался цел и раскрыл парашют. Кадр с канала Hubble.

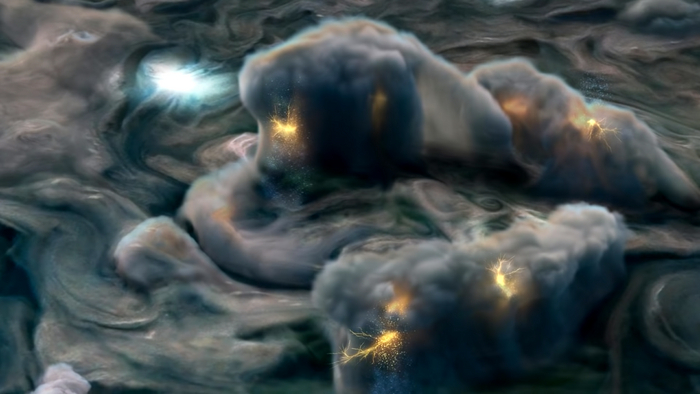

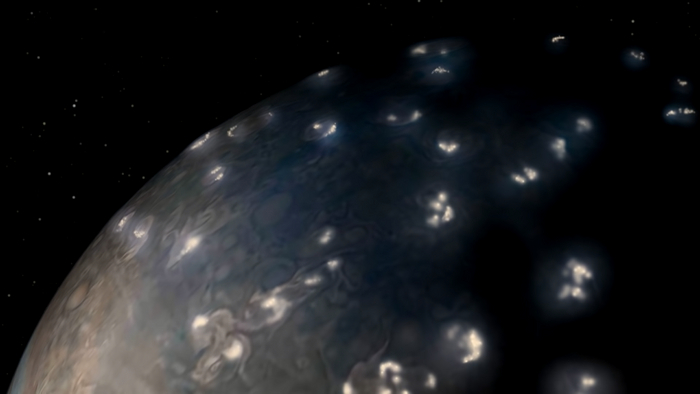

Ученые были почти уверены, что найдут на Юпитере слой водяного льда, но зонд, все глубже погружаясь в газовые слои, не обнаружил никаких водяных облаков, а плотность газов оказалась ниже предполагаемой. Зато аппарат зафиксировал температуру более высокую, чем ожидалось: на глубине 120 км – плюс 150°С и давление 24 атмосферы. Позже, с помощью «Юноны», ученые выяснили, что атмосфера Юпитера действительно горячее, чем считали прежде. Зонд измерил мощность молний: они оказались в 1000 раз сильнее земных.

Связь была потеряна на расстоянии примерно 160 км от верхней границы облаков: аппарат расплавился, обогатив собой атмосферу Юпитера.

АМС «Галилео», оставшаяся до 2003 года на орбите, также обнаружил «мокрые» и «сухие» пятна в атмосфере гиганта, в «сухих» пятнах содержание воды оказалось еще в 100 раз меньше, чем в остальной атмосфере. Позже «Юнона» нашла на планете воду (см. ниже).

Станция зафиксировала также горячие пятна вдоль экватора и передала множество снимков Большого Красного Пятна крупным планом:

Снимок БКП на Юпитере, переданный "Галилео", после компьютерной обработки.

«Кассини»,основной миссией которого было изучение Сатурна, приближался к Юпитеру в декабре 2005 года и передал на Землю более 25 тысяч изображений – уже гораздо более высокого качества,

Снимок Юпитера с АМС "Кассини".

а также ценные данные о вертикальной циркуляции атмосферы: именно «Кассини» выяснил, что в светлых полосах Юпитера – нисходящие потоки атмосферных масс, а в темных – наоборот, восходящие.

Аппарат «Новые горизонты», по пути к Плутону, передал изображение Малого Красного пятна на Юпитере:

Снимок Малого пятна на Юпитере аппаратом "Новые горизонты".

Следующая миссия к Юпитеру, призванная дать ответы на оставшиеся вопросы, была названа символично – «Юнона». Так звали жену главного бога римской мифологии, которая одна могла заглянуть под облачный саван Юпитера и увидеть его истинную личину.

Римская богиня и аппарат "Юнона". Фото из открытых источников, коллаж автора.

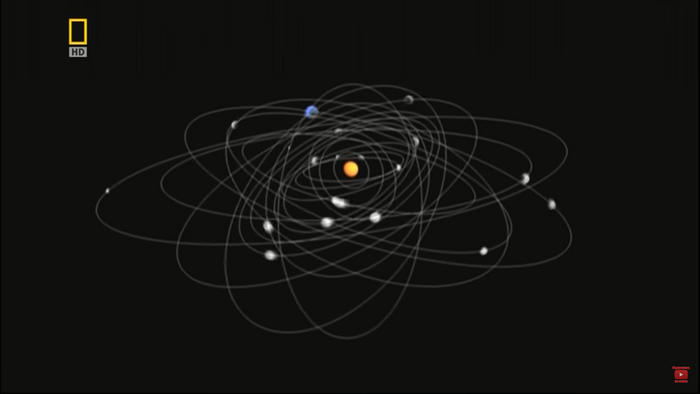

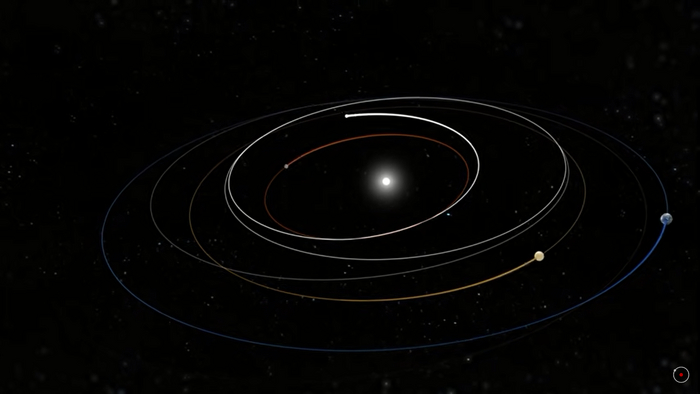

«Юнона» стартовала 5 августа 2011 года, а 5 июля 2016 года она вышла на орбиту гигантской планеты. Она выведена на максимально вытянутую эллиптическую орбиту вокруг Юпитера, мин расстояние от верхнего слоя облаков 4100 км, совершает оборот за 53 дня и лишь 2 часа из них находится в зоне максимальной опасности:

Так выглядит орбита "Юноны". Кадр с канала "Наука".

Основными задачами «Юноны» были: определить химический состав и структуру атмосферы Юпитера, выяснить, какое у него ядро и найти ответы на вопросы о формировании планеты.

Юнона с каждым витком вокруг газового гиганта делает новые открытия. Сделанные ею снимки представляют интерес не только для ученых. Это – современные фотографии высокого разрешения, которые буквально завораживают своей красотой:

Фото вихрей Юпитера с "Юноны".

Грозовые вспышки на Юпитере. Фото "Юноны", с компьютерной обработкой.

БКП на Юпитере и тень от Ио. Фото "Юноны".

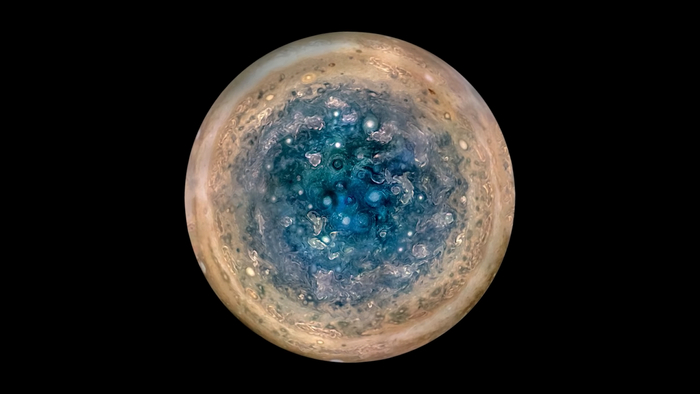

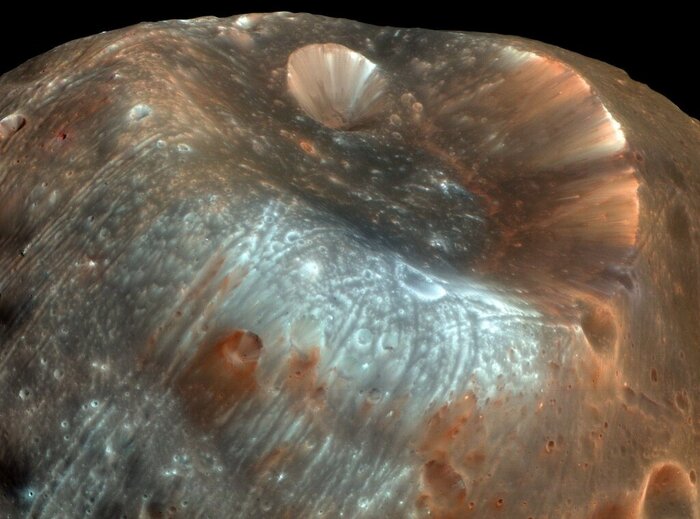

Но вернемся к науке. Впервые ученые получили возможность рассмотреть полюса Юпитера. Как выяснилось, они выглядят, совершенно иначе, чем остальная поверхность планеты: вместо ровных разноцветных полос облаков видны закрученные вихри, спирали и воронки:

Фотография полюса Юпитера с "Юноны".

Строение атмосферы планеты оказалось куда более сложным, чем представлялось астрономам: до исследований «Юноны» считали, что если опуститься ниже облаков, то картина будет более-менее одинаковой на всем Юпитере. На самом деле гигант разнообразный и сложный.

В частности, у планеты существует асимметрия гравитационного поля в направлении север-юг, которая проявляется в различиях значений ускорения свободного падения (g). То есть атмосферные течения на севере и на юге могут переносить разную массу вещества - чем больше различия в переносимой массе, тем больше будут различия гравитационного поля.

Также «Юнона» подтвердила, что вихри и воронки способны длительное время сохранять свою форму, нашла вихри со сложной структурой, как, например, этот шторм в северном полушарии:

Шторм в северном полушарии Юпитера. Фото "Юноны".

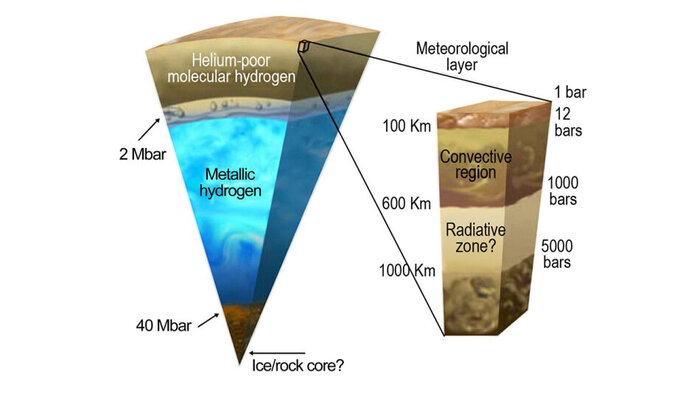

Глубина юпитерианской атмосферы, о которой спорили десятилетиями, оказалась равной примерно 3000 км. Это очень много даже для такого гиганта и по массе равно 1% массы планеты или трем массам Земли.

Под облаками водород и гелий, сжимаемые огромным давлением, начинают переходить в экзотические жидкие формы. Этот материал ведет себя как твердое тело - он вращается с равномерной скоростью, подобно динамо, и именно он генерирует мощнейшее магнитное поле планеты.

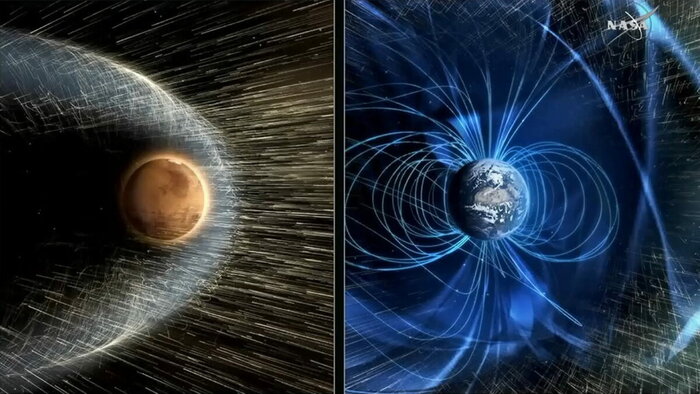

Магнитное поле Юпитера ученые отнюдь не были склонны недооценивать – давно уже известно, что его сила способна вывести из строя электронику зондов, и, проектируя аппараты, инженеры NASA применяли все меры защиты: специальные экраны, свинцовые листы везде, где только можно. Однако последние измерения показали, что магнитосфера газового гиганта вдвое сильнее, чем оценивалось прежде, и она неравномерна:

Магнитосфера Юпитера. Данные NASA.

Синими участками на картинке обозначены области, где поле оказалось слабее ожидаемого, красными – где сильнее. Черная линия – ожидаемая мощность. Неравномерность магнитного поля может говорить о том, что планетарное динамо расположено выше зоны металлического водорода, в зоне молекулярного водорода.

К счастью, «Юнона» успешно выдерживает даже такое мощное воздействие и пока её приборы – в отличном состоянии.

Ученые ожидали, что с помощью гравитационных измерений обнаружат в центре планеты небольшое ледяное или каменное ядро (учитывая давление в центре Юпитера более 40 миллионов атмосфер, это не привычные нам лед или камень, а что-то само по себе очень специфическое). Полученные данные говорят об огромном нечетком ядре. Нечто, находящееся в центре Юпитера - гораздо больше, чем ожидалось. Возможно, оно является частично жидким и/или пористым, а может даже быть связанным с процессами в атмосфере.

Загадка ядра Юпитера. Данные NASA.

Еще одно открытие «Юноны»: неожиданно большие запасы воды в экваториальных районах Юпитера и следы обильных дождей. Точное количество воды еще предстоит установить, но уже понятно, что данные, полученные от спускаемого зонда в атмосферу планеты-гиганта будут серьезно различаться в зависимости от места спуска, т.к. Юпитер – планета совсем неоднородная. «Галилео» в свое время, вероятно, попал в одну из «сухих» зон.

«Юноне» удалось запечатлеть аммиачный град на Юпитере. Красиво, не правда ли?

Аммиачный град на Юпитере: снимок Юноны с художественной доработкой на основе изученных данных - для наглядности.

Погода на Юпитере

Погода на газовом гиганте – это сильнейшие ветры, дующие со скоростью 640 км/ч на экваторе и до 1450 км/ч в полярных областях; огромные воронки-ураганы, бури и грозы. Разряды молний на Юпитере гораздо сильнее, чем на Земле, но их меньше, поэтому средний уровень грозовой активности близок к земному.

Атмосфера Юпитера, как и он сам, состоит преимущественно из водорода и гелия, незначительную часть составляют метан, аммиак, сероводород и вода. Сероводородные облака и частицы аммиака находятся в основном в верхних слоях газовой оболочки.

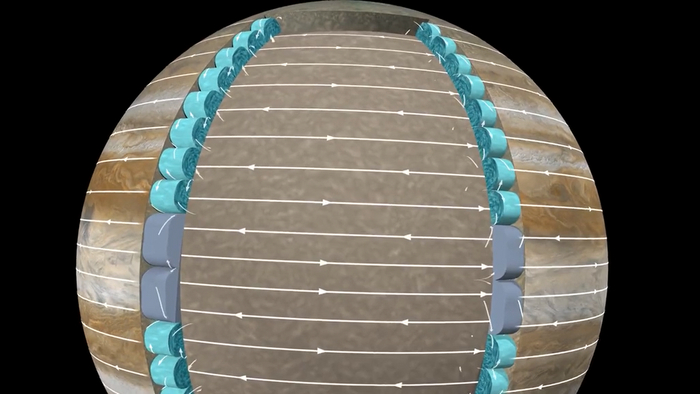

Микроволновой радиометр «Юноны с проникающей способность в 550 км вглубь облаков обнаружил, что штормы на Юпитере гораздо выше, чем считали ранее: некоторые – высотой 100 км, другие, включая Большое Красное Пятно – 350 км. Белые и красноватые полосы, огибающие планету, разделены сильными восточно-западными ветрами, дующими в противоположных направлениях. Глубина струйных течений достигает 3200 км. Вот как выглядит схема циркуляции атмосферных течений под облаками:

Циркуляция атмосферных течению Юпитера. Кадр с канала "KOSMO".

Светлые полосы принято называть зонами. Это – области с нисходящими потоками, содержание аммиачного льда в них позволяет облакам подниматься выше, поэтому зоны выглядят светлыми. Они холоднее красноватых поясов – областей с восходящими потоками.

Раньше предполагалось, что атмосфера на Юпитере очень холодная, поскольку планета находится далеко от Солнца – более чем в 5 дальше, нежели Земля. Но измерения «Юноны» показали: температура в верхних слоях атмосферы Юпитера превышает 400°С, над полярными областями она доходит до 700 градусов – её нагревают мощные полярные сияния, которые гораздо интенсивнее земных – настолько, что их энергии хватает для значительного разогрева верхних слоев юпитерианской атмосферы.

Пока ученые предполагают, что Юпитер имеет и другие источники тепла. Например, есть гипотеза, что внешние слои газового гиганта нагревают его внутренние гравитационные и акустические волны, идущие из нижних слоев атмосферы.

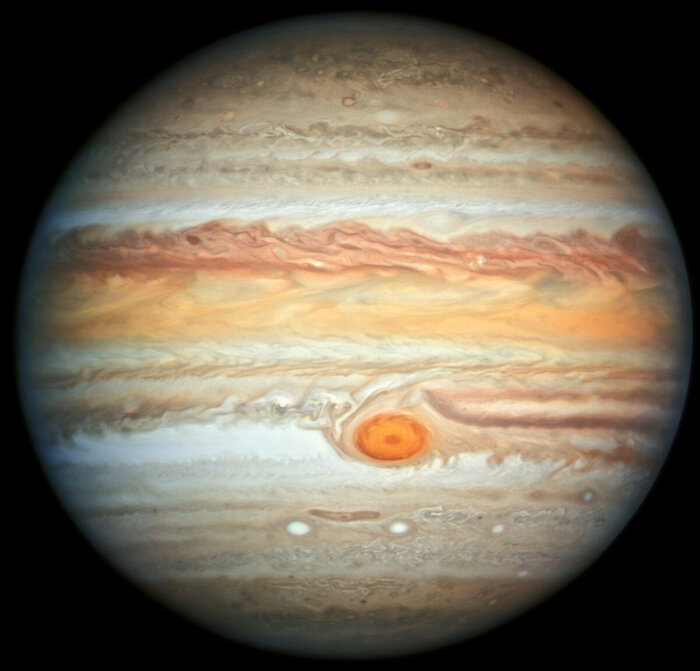

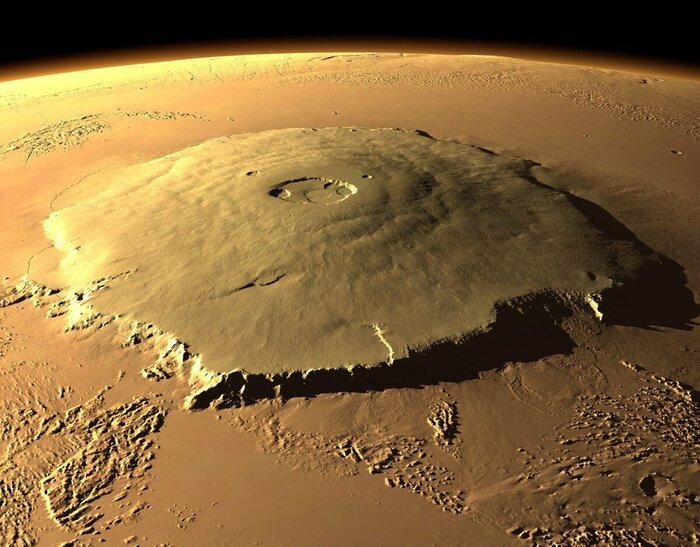

Большое Красное пятно и овал ВА.

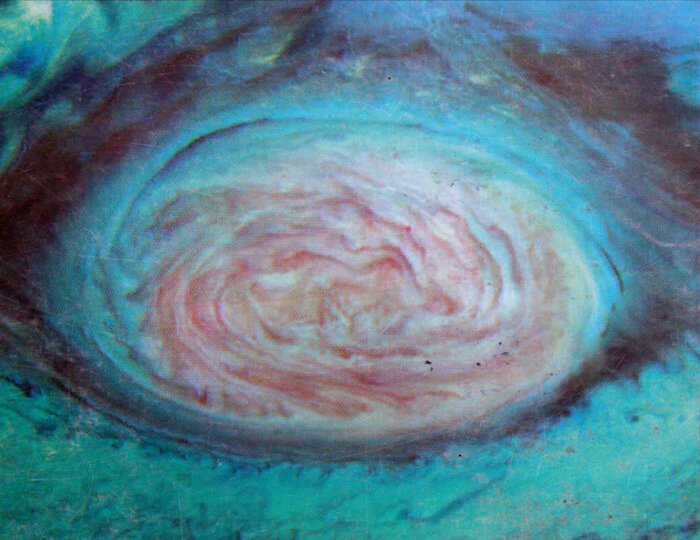

Впервые Большое Красное Пятно в атмосфере Юпитера было обнаружено итальянским астрономом Джованни Кассини в 1665 году. Это – огромный антициклон, ураган, бушующий более 300 лет, в котором могла бы легко поместиться наша Земля:

Земля по сравнению с БКП Юпитера. Картинка из открытых источников.

Наблюдения за этим явлением регулярно ведутся с 1830 года, и замечено, что с 1930-х годов пятно стало уменьшаться: в 1979 году его диаметр составлял 23 300 км, в 2014 году — 16 500 км. Глубина воронки, по последним данным – 350 (!) км, а температура на глубине оказалась на несколько сот градусов выше, чем на вершине.

10 июля 2017 г. космический аппарат «Юнона» прошел над Красным пятном Юпитера и сделал снимки, гораздо более подробные, чем те, которые астрономы имели в своем распоряжении до сих пор – с расстояния 9 866 км. После того как снимки прошли специальную обработку, на них стало отчетливо видно, что ярко-красный овал гигантского смерча прорезают языки облаков более темного оттенка.

Снимки БКП с "Юноны".

Это – провалы в облачных слоях, как показали снимки БКП в инфра-красном диапазоне.

Почему же Большое Красное Пятно – красное?

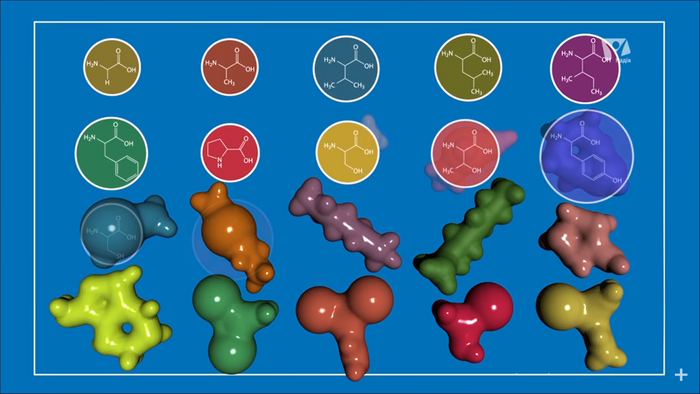

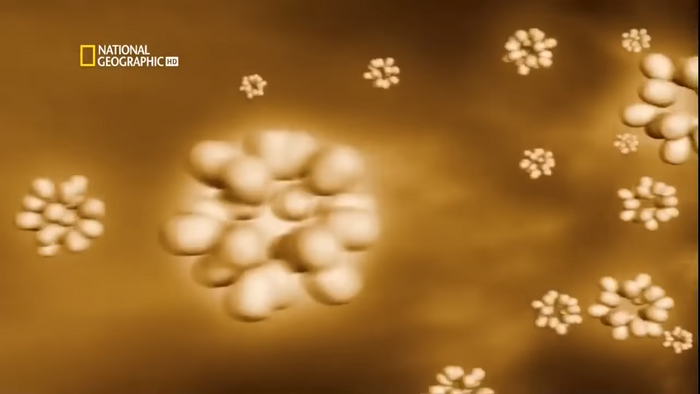

В августе 2016 г. научное издание Icarus опубликовало работу американских ученых, где было показано, что нужный оттенок получается, когда воздействию ультрафиолетового излучения подвергается смесь аммиака и ацетилена. Мельчайшие кристаллики аммиачного льда — обычный материал верхнего слоя юпитерианских облаков, а вот ацетилен есть далеко не везде. Возможно, смерч выносит его на поверхность из неведомых глубин. Есть и другие версии — по ним цвет обусловлен наличием сложных органических молекул или красным фосфором.

Причина, по которой буря продолжает существовать столь долгое время, связана с физической природой Юпитера. У планеты нет твердой поверхности, которая тормозила бы воздушные течения, в результате – циркулирующие в атмосфере вихри сохраняются в течение очень долгого времени.

Ниже Большого красного пятна есть другой шторм, именуемый как Овал ВА. Он намного моложе и меньше большого пятна. По наблюдениям ученых, этот шторм образовался в 1998-е году, в ходе слияния трех других бурь (три белых пятна), которые бушевали на Юпитере около 60 лет:

Три белых пятна на Юпитере, существовавшие до 1998 года. Фото из открытых источников.

Бури слились воедино, образовав новый крупный шторм:

Новый крупный шторм на Юпитере. Снимок "Юноны".

Когда астрономы заметили его впервые, он был окрашен в белый цвет. В 2006 году он начал становиться красным, как его «старший брат». Последующие снимки показали, что он снова белеет, а на новом снимке с «Хаббла» овал ВА опять начал окрашиваться в красный цвет. Это «мигание» окраски еще предстоит объяснить.

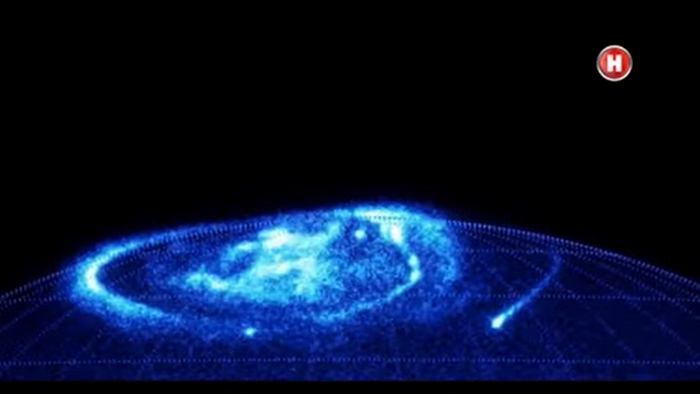

Магнитное поле Юпитера

Магнитосфера планеты-гиганта огромна как по размерам, так и по мощности. Она в 20 000 раз мощнее земной и простирается на 7 млн километров в сторону Солнца, а в другую сторону – почти до орбиты Сатурна.

Будь магнитное поле Юпитера видимым для человеческого глаза, то с Земли безо всяких телескопов мы бы видели объект размером с полную Луну!

Форма поля сильно сплюснута и напоминает диск, а его источником служит, как уже упоминалось, металлический водород, вращающийся в глубинах газового гиганта.

Юпитер окружают мощные радиационные пояса, делающие планету самым опасным для сближения объектом солнечной системы. О мерах защиты зондов я упоминала, а насколько вредно эту излучение для людей?

Радиоактивность газового гиганта неоднородна и непостоянна, но в любом случае его вредоносное излучение в тысячу раз превышает дозу, смертельную для человека.

Писатели и режиссеры-фантасты давно уже успешно «колонизировали» спутники Юпитера – Ио и Европу. В действительности же это очень трудная задача: человек, находящийся на поверхности спутников, таких близких к гиганту, погибнет за считанные минуты даже при хорошей защите.

Когда сквозь магнитосферу Юпитера проходит Ио, он испускает потоки радиоизлучения – достаточно сильные, чтобы их фиксировать на Земле. Извержения вулканов на Ио выбрасывают в это поле потоки заряженных частиц, которые становятся причиной мощных полярных сияний в мире газового гиганта:

Интенсивные и горячие полярные сияния Юпитера. Кадр с канала "Наука".

Согласно одной из версий, эти полярные сияния разогревают атмосферу планеты.

Кольца Юпитера

Когда мы слышим о планете с кольцами, мы, как правило, представляем Сатурн. На самом деле кольца есть и у других планет – просто их меньше и они тоньше.

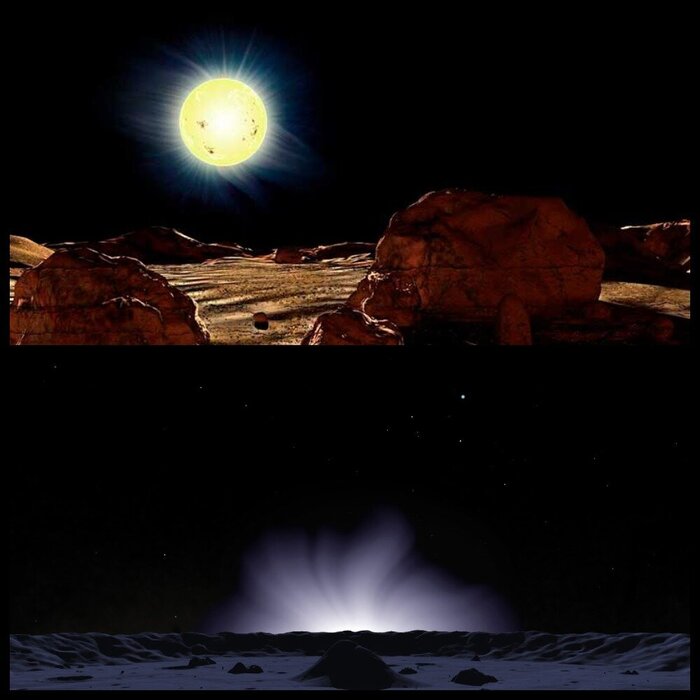

Кольца Юпитера не позволяли разглядеть земные приборы, поэтому они были открыты только в 1979 году – когда ученые с удивлением рассматривали снимки, переданные «Вояджером-1». У газового гиганта обнаружилось три кольца: главное – 30 км толщиной и 6000 км в охвате; внутреннее (гало) – 20 000 км в ширину и тоненькое пылевое кольцо, простиравшееся на 130 000 км.

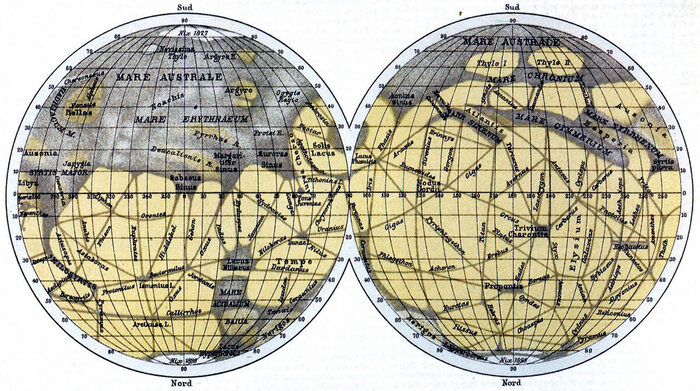

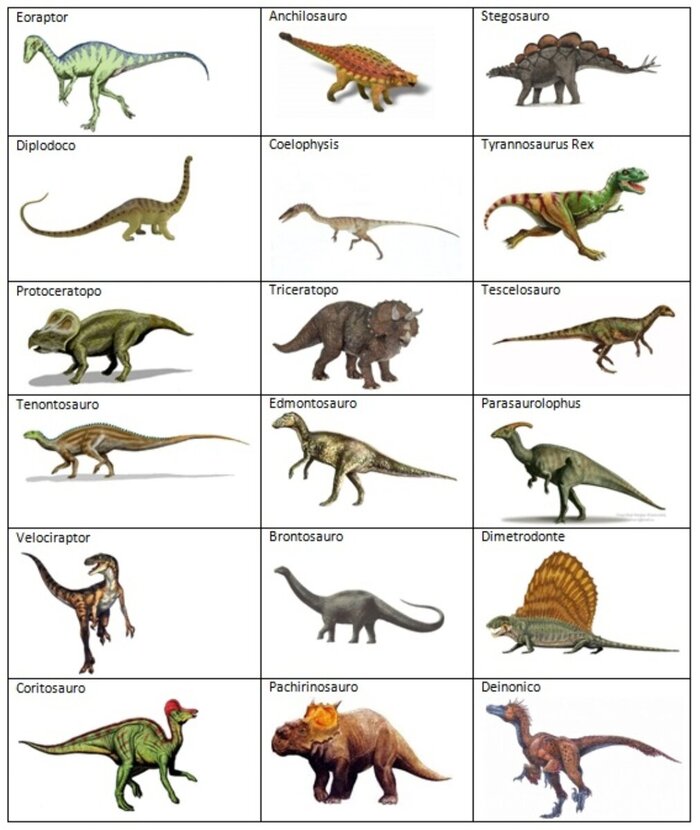

Как образовался Юпитер?

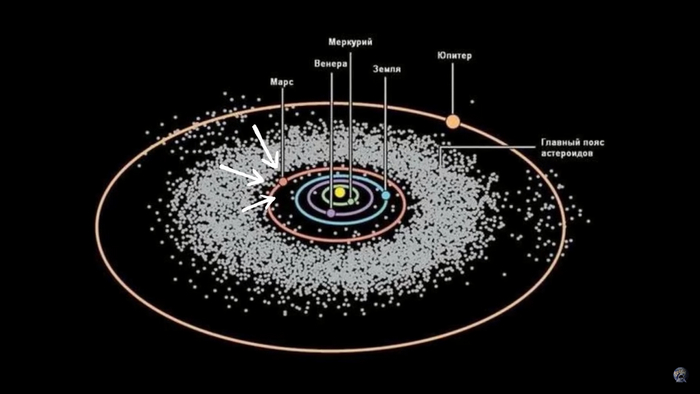

Долгое время ученые считали, что все звездные системы похожи на Солнечную: близко к светилу, внутри границы льдов, находятся каменистые планеты, которые остаются маленькими, поскольку в годы формирования у них относительно немного твердой пищи. А газовые гиганты должны находится на удаленных от светила орбитах – это позволяет им расти, собирая «ледяной урожай» из планетезимали.

Когда, благодаря телескопу «Кеплер», ученым удалось заглянуть в другие звездные системы, они были потрясены: в большинстве их – всё наоборот! Газовые гиганты – близко к светилу, а каменистые планеты – в принципе большая редкость, и находятся они – дальше от светила. Почему же наша система эволюционировала в обратном направлении?

Сегодня существуют две главные версии:

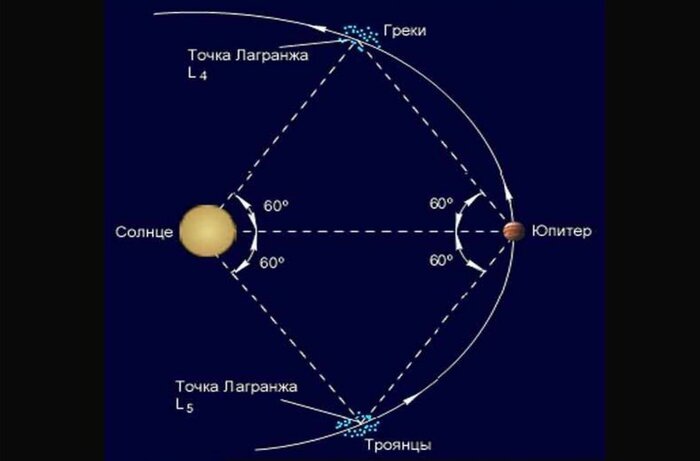

1. Возможно, Юпитер рос очень быстро, став только за первый миллион лет в 20 раз массивнее. Укрупняясь дальше, он сыграл роль «разделителя» между каменистыми планетами и газовыми гигантами, удерживая близ своей орбиты кольцо обломков материи, оставшихся с рождения Солнечной системы.

2. Не исключено, что Юпитер сформировался далеко от Солнца, притягивая ледяные обломки и газообразный водород, затем его орбита спирально сужалась, загоняя внутрь каменистые планеты. А потом под влиянием Сатурна Юпитер вернулся во внешнюю область Солнечной системы.

Исследования планеты-гиганта продолжаются, нас ждут новые открытия. «Юнона», как и до неё - другие аппараты, изучает не только Юпитер, но и его спутники. На них мы отправимся в следующий раз.

Благодарю за внимание!

Ставьте лайки, если понравилась статья, пишите комментарии и подписывайтесь на канал – будет еще много интересного!

Ссылка на эту мою статью на Яндекс Дзен, где нет ограничений по картинкам.