Синопсис | Гольбах П. Священная зараза или естественная история суеверия

Primus in or be deos fecit timor (Вначале страх создал в мире богов)

«В начале было слово. Все слова – пи№%*ж!» Егор Летов.

Человек суеверен потому, что он пуглив, он пуглив потому, что невежественен. Он не знаком с силами природы, полагает, что природа подчинена каким-то невидимым силам, считает себя зависящим от них и воображает, что они либо раздражены против него, либо благосклонны к нему. Его воображение ищет средств и приемов заслужить их благорасположение и отвратить гнев. Но он может представить себе этих богов только в виде могущественных людей, поэтому перед богами он ведет себя так, как ведут себя перед человеком, могущества которого опасаются.

На всем Земном шаре народы заражены суевериями, это результат их страха и незнания истинных причин своих несчастий. Всякий страдающий, напуганный и невежественный человек склонен к легковерию. Страдающий и испуганный человек верит всему, соглашается со всем, если только обещают ему облегчить его страдания. Христианская религия находила вначале последователей среди низов общества. Подобно боязливому стаду толпа собирается вокруг проповедников, с жадностью следует их советам и урокам. Все те, кто давал людям богов, законы и религии, обычно выдвигались своими полезными открытиями, которые казались чудесами невежественной массе. Законодатели укрепляли свою власть среди народа, они отожествлялся с богом, ибо были толкователями его воли, посланцами божьими. Таким образом, шарлатаны пользовались самой неограниченной властью, они становились деспотами, правили с помощью страха. Боги служили для оправдания крайностей и преступлений тирании, из самих богов сделали тиранов, их именем приказывали совершать преступления и безумства.

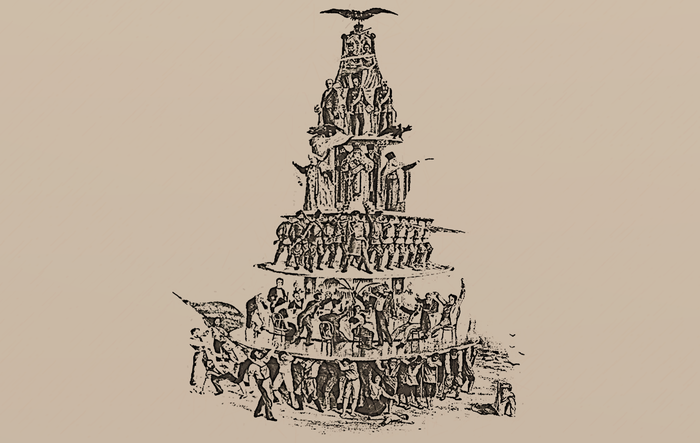

С помощью этого оружия священство приобрело власть над народами и уселось на трон вселенной рядом с богами, перед которыми заставляло трепетать человечество. Энергичные, честолюбивые воины постепенно захватили власть у духовенства, явно злоупотреблявшей ею. И таким образом, у народов оказалось по два законодателя и две власти. Но духовенство никогда не поступалось своей властью, когда оно чувствовало себя слабыми, поднимали восстание против государственной власти. Таким образом, государь нуждался в союзе с религией, для того, что бы его не свергли, мочь тиранить и удерживать народ в своих руках. Духовенство же в собственных интересах осыпало цветами путь тирании, успокаивало их совесть, обеспечивало от гнева народа, говоря ему, что небо приказывает терпеть. Так короли стали богами на земле, деспоты стали покровители суеверий. А ослепленный своими предрассудками народ не замечал явной причины своих несчастий. Государи укреплялись с помощью духовенства, громили разум и уничтожали счастье своих подданных. Вот почему религия исконно считалась самой мощной пружиной политики. Аристотель правильно говорит, что тиран должен выказывать неуклонную приверженность к культу богов и что его усердие к богам устраняет подозрение его в несправедливости.

Религия, которая, можно сказать, опрокидывает все человеческие представления, никогда не позволяла, чтобы к ее принципам подходили с обычным мерилом. Жаловаться на посылаемые богом незаслуженные несчастья было преступлением. В своем ослеплении люди оправдывали в своем боге то, что разум заставляет их осуждать в себе подобных. Итак, на одной стороне было всемогущество, на другой – слабость, подчинение, унижение; люди всем обязаны богу, он же не обязан им ничем, они связаны, он свободен. Этот бог, столь далекий от морали, должен был, однако, служить образцом для королей, являвшихся его представителями и подобием на земле. Горсть привилегированных людей получила в силу божественного права власть быть несправедливыми и повелевать другими людьми. Монархи стали порождать желания в людях, и только они могли удовлетворять эти желания. Таким образом, интересы граждан разделились. Каждый становился соперником и врагом других. Угодить монарху являлось высшим счастьем, пределом желаний всех тех, кто имел доступ ко двору. Бессильная злоба, страх и отчаяние терзали тех, кто не мог приблизиться к особе монарха. Таким образом, государь, единственный источник милостей, развращал общество и разделял его, чтобы властвовать. Воля монарха заняла место разума. Прихоть монарха стала законом, милость его стала мерилом уважения, чести, общественного почета. Так государи, обоготворенные религией и развращенные попами, в свою очередь развращали души своих подданных, вносили среди них борьбу интересов, уничтожали существовавшие между ними отношения, делали людей врагами друг другу и убивали в них нравственность Каждый стремился быть изъятым из-под гнета, для того, чтобы угнетать других. Каждый желал получить возможность безнаказанно творить зло.

Несправедливые к своим подданным государи были столь же несправедливы в своих отношениях между собой. Они ревновали друг друга к своим успехам. Народы то и дело втягивались в войну из-за распрей, совершенно не интересовавших их. Религиозный кошмар – вот главный виновник их; это он повлек за собой развращенность и открыл ворота всем бедам человечества, Познание бога сыграло роль запретного плода для человечества; возжелав вкусить этого плода, человечество погубило себя. Всякая религия, построенная на боге, столь ревностном к своим правам, что его оскорбляют действия и помыслы людей, на боге мстительном и требующем, чтобы защищали его дело, такая религия неизбежно делает своих последователей несправедливыми, неспокойными, жестокими, злыми из принципа и неумолимыми по своему долгу. Она должна звать народы на бой, когда этого «требуют интересы неба». Но боги всегда говорят со смертными только через своих посредников, а те вкладывают в уста богов только то, что соответствует их собственным интересам, всегда прямо противоположным интересам общества. Темный народ всегда будет смешивать священника с богом. Жертва своей слепой веры в попов, он будет повиноваться им, не рассуждая. Религия, похваляющаяся тем, что принесла народам мир, породила в их душах такую лютую жестокость, которая более пристала каннибалам, людоедам, нежели последователям благого и милосердного бога. Если бы народы не были оглушены и загипнотизированы чудесами суеверия, они не были бы соучастниками, исполнителями и жертвами бессмысленных планов религиозных и политических тиранов, которые всегда строили здание своего величия на трупах своих рабов и на обломках империй. Он с молоком матери всосал непримиримую ненависть ко всем инаковерующим, ко всем тем, кто не поклонялся тому же богу.

Представление о боге необходимо связано с чувством страха, а это чувство предполагает в своем объекте злость. Суеверие, почитающее страшного, вероломного, жестокого, кровожадного бога, рано или поздно должно породить фанатиков. Относиться терпимо к чужой религии – это значит допускать культ, который считаешь оскорбительным для твоего бога, это значит поступиться интересами его славы в угоду человеческой политике, омерзительной в глазах бога. Бог – превыше всего в мире, в его руках судьбы людей, самое главное, это – угодить богу. Можно ли довериться богу, который создал первого человека только для того, чтобы поставить ему ловушку? Разве бог, приказавший Аврааму, которого он удостоил своим союзом, принести в жертву своего единственного сына, – разве такой бог не жестокий бог? Разве бог, которого могла умилостивить только смерть его собственного сына, не самый неумолимый из богов? Разве бог, именующий себя богом воинств и мести, приказывающий истреблять народы и их богов, заливший кровью города ханаанеян, требующий убийства царей, приказывающий устами пророков, чтобы женщины, старцы и дети проходили под острием меча, – разве это благостный бог? Наконец, разве бог, желающий, чтобы его поклонники страдали, терпели, истязали свою плоть, осуждающий большинство чад своих на вечное пламя ада, является нежным отцом, милостивым богом? Нет, христианский бог – кровавый бог. Только кровью можно умиротворить его, только потоками крови можно успокоить его ярость.

Нам не преминут возразить, что бог христиан, столь суровый в прошлом, смягчился после того, как смерть его сына примирила его с родом человеческим. Тогда из уст неизменного бога исходят столь противоречивые предписания: сегодня он осуждает то, что приказывал вчера. Всем и каждому должно быть ясно, что противоречивые веления бога обусловливались обстоятельствами, темпераментом, страстями и интересами тех, кто в различных случаях был глашатаем его воли. Моисей, неограниченный властелин своих диких израильтян, тупых и убогих, лишь сообразовался с их взглядами, предписывая им грабеж и истребление; Христос был бы неразумен, если бы тем же языком говорил с горстью несчастных, последовавших за ним. Итак, апостолы новой, преследуемой религии поневоле должны были рекомендовать терпение, терпимость и кротость. Достигнув власти, эта религия немедленно изменила тон, стала проповедовать только месть и ярость и превратила весь мир в обширное кладбище. Двусмысленность предписаний давала право попам принимать решения в их интересах. Ясные и точные правила, в которых нет противоречий, распряжённых согласно разуму, не нуждаются в толкованиях! Будучи создана воображением, религия никогда не может иметь твердых принципов, она всегда одной рукой разрушает то, что утверждала другой.

Все культы и религиозные системы мира строятся на представлении о боге, гневающемся и сменяющем гнев на милость. Поэтому представления о нем поражает их воображение по-разному: оно то пугает их, то вызывает в них благоговение. У разных людей в рамках одного и того же общества и даже одной и той же религии представление о боге, которому они одинаково служат различны. Каждый следует в своих представлениях своему темпераменту, своим предрассудкам, страстям и жизненным обстоятельствам. Бог, которого каждый представляет по-разному, не может быть нормой морали. Она должна быть одинакова для всех. Бога называют благим, но он не является таким, когда насылает на человека несчастье, его доброта не является нерушимой. Бога называют справедливым, но тут он тоже изменяет себе, самые добрые люди оказываются самыми несчастными в этом мире. Самые дикие и возмутительные обычаи, наиболее противные природе, обычно покоятся на религии. Но в своем изменчивом боге и в его противоречивых предписаниях человек найдет одинаково сильные доводы для оправдания любого поведения. Во что должна превратиться мораль, если она будет зависеть от прихоти и интересов каждого отдельного человек? Но попы заинтересованы в безнравственности народа, так как вместе с ней растет число отпущений грехов.

Отпущения грехов должны поощрять преступления, злодей становится смелее, будучи уверен, что имеются средства успокаивать гнев его бога. Если он богат, он уверен, что может купить себе право вредить своим ближним. Порочный и преступный человек найдет в религии бесчисленные лекарства против упреков своей совести. Ему гораздо легче и приятнее согласиться на словах с догмами, в которых он ничего не понимает, с учениями, в которых он даже не дает себе труда разобраться, чем обращаться к стеснительной морали. Не долго думая, он отдает предпочтение суеверным обрядам, которые избавляют его от необходимости изменить свое поведение, бороться со своими наклонностями, отказаться от своих привычек. Попы всех стран выработали прейскурант преступлении. Слуги всевышнего имели, таким образом, наглость судить о том, до какого предела разрешено оскорблять его!

Еще меньше пользы получает общество от мнимых совершенств, которые предлагают нам религии. В самом деле, в чем заключаются эти чудесные совершенства? Стремящиеся к ним подвергают себя добровольному безбрачию. Другие отказываются от самых законных радостей, они считают, что прогневят своего бога, если будут наслаждаться его дарами. Однако на этих абсурдах построено дикое поведение множества беснующихся подвижников, которых суеверие повсюду выдает нам за законченные образцы добродетели. Народ в своем ослеплении воображает, что бог по справедливости не может не вознаграждать и не любить тех, кто имел мужество страдать, отказываться от радостей жизни и все покинуть ради него.

Все религии мира поклонялись некоему страшному и злому божеству. Страх породил богов и их культы, они родились в лоне несчастий. Эти люди изводят себя, грызут себя за безобиднейшие поступки, которые религия объявляет непростительными преступлениями. Суеверных людей можно сравнить с ипохондриками, которых вечно тревожат их воображаемые болезни. Итак, суеверный человек, если он последователен в своих религиозных принципах, должен жить в горе и слезах. Он должен ревностно исполнять самые вздорные обряды, предписываемые ему религией для умилостивления божества. Его печальная жизнь должна проходить в замаливании воображаемых грехов. Не может быть жизнерадостным и любить своих ближних человек, который предполагает своего бога гневным, мстительным и ревнивым, вечно думает о нем и уверен, что грозный бог следит за каждым его шагом и что бога можно оскорбить даже бессознательно и невольно. Однако не следует думать, что религия одинаково действует на всех, кто попал в ее лапы. Действие ее так же различно, как различны темпераменты людей. Здоровый организм часто оказывает ей сопротивление. Чувствительный и нежный человек никогда не согласится с тем, что его бог бесчеловечен. Другой, с богатым воображением, пылким характером и слабым здоровьем, впадает в исступление, его посещают видения и вдохновения свыше, он искренне верит в призраки, порожденные неправильными движениями его мозга. Если религия захватывает в свои сети человека горячего, у которого кровь кипит в жилах, она делает из него ревнителя веры. Людей желчных, мрачных, с меланхолическим темпераментом – обычно это злые люди, мучимые угрызениями совести, – она делает жестокими и трусами. Над людьми с флегматическим темпераментом религия не имеет такой власти. Они слишком холодны, ей нужны горячие ревнители.

Всего сильнее привязывает человека к религии привычка. Воспитание прививает нам самые удивительные взгляды, наши первые представления обычно остаются у нас всю жизнь. Суеверия становятся дороги человеку, он впадает в постыдную косность, не позволяющую ему критически подойти к ним. Богословие всегда будет наукой догадок и предположений, относительно которых люди не могут быть одного мнения. Какую маску ни надевало духовенство, оно всегда руководилось только своими интересами. Чванство, ревность, жадность и властолюбие всегда будут разделять членов сословия, существование которого зиждется только на ослеплении народов; попы грабят народ и ссорятся из-за дележа добычи.

Автор: Naked Monkey

Источник | Гольбах П. Священная зараза или естественная история суеверия