Фотографируется

1 пост

Приветствую тебя, дорогой читатель!

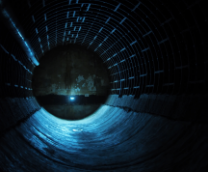

Вот уже прошло 1.5 месяца с того момента, как известный на всю Россию комплекс зданий тюрьмы «Кресты» после переезда его "содержимого" в пригородное Колпино и длительного периода бесхозного положения приобрел нового владельца в лице группы компаний «КВС», планирующей на данной территории организовать точку общественного притяжения. Но только уже в несколько другом ключе — музей, гостиница, рестораны и т.п. — все это создаст на Арсенальной набережной абсолютно новое общественное пространство в этом, кажется, бедном на примечательные объекты, районе Петербурга.

Пользуясь ничейным статусом объекта, автор в ноябре прошлого года посетил [в неофициальном формате] данную интереснейшую локацию. И..., собственно, решил показать Вам немного фотографий оттуда.

Сразу хочу сказать, целью лично моего интереса были скорее архитектура и общий антураж зданий и их окружения. Никак не бесконечные камеры и помещения, которые, надо заметить, уже были лишены почти всего интересного наполнения, да и в целом были довольно однообразны. Лишь в редких "служебках" еще оставались разнообразные "артефакты" и элементы быта недавно еще живого многокомпонентного организма тюрьмы.

Коллега по увлечению сидит-отдыхает на лавочке внутри одного из прогулочных двориков

Фасад восточного «Креста» в месте соединения 5-го и 8-го корпусов с башней. Вид с крыши церкви. Позади здание детской клинической больницы

На этом я, пожалуй, закончу своё преимущественно визуальное и, на самом деле для такого места, очень короткое и обрывистое повествование.

Я поделился тем, как увидел эту удивительную локацию в его заброшенном состоянии в конце прошлого года. Без исторической справки, без вдавания в подробности того, каким это место было в период активной жизни — просто visual. Вероятно, сделаю это через некоторое время вновь, когда место полностью преобразится.

P.S.: Если подобные фото-сборники найдут положительный отклик и свою аудиторию, обещаю-с выкладывать тут фотографии из своих путешествий почаще... : )

Автор: Марк Ищенко

13 апреля 2025 г.

Некоторые статьи автора:

● «Искажённое Каспийское море на старых картах или «сказ» о том, как картографы прошлого одно озеро рисовали

● «Узбой — потерянная связь между Аралом и Каспием»

● «Аральское море пересыхало в Средние века»

● «Малоизвестные острова Санкт-Петербурга» 1-я и 2-я части

Прим. автора: Решил максимально сократить объем цикла статей, чтобы не делать 3-ю публикацию. Поэтому попытался в данной публикации уместить и 2-ю часть своей статьи, убрав те острова, от отсутствия которых материал не потеряет своей главной цели. Те острова, чьи описания были убраны будут даны в конце

ОСТРОВА ДАМБ МОСКОГО КАНАЛА

В середине XIX в. перед правительством города встала логистическая проблема подвоза морских грузов. Все основные пристани и ассоциированные с ними предприятия находились в пределах города. К устью Большой Невы, как главной водной артерии, вёл извилистый фарватер, зажатый Белой, Синефлагской мелями и мелью Золотой остров. Сейчас он известен, как Корабельный фарватер. Небольшая глубина не позволяла кораблям с осадкой больше 2,4 м без применения специальных понтонных конструкций, камелей, входить в русло реки.

Для доставки грузов из порта Кронштадта, где без проблем могли разгружаться крупные корабли, приходилось использовать малогабаритные суда, что не могло не отразиться на стоимости доставки и временных затратах на ее осуществление. Среди торговцев даже ходила поговорка, что на доставку груза из Кронштадта до Петербурга нужно столько же времени, сколько потребуется на плавание до Кронштадта из Лондона.

Одновременно необходимо было решить вопрос организации единого морского городского порта.

В течении многих лет разрабатывались разные проекты размещения порта. В 1869 г. изобретателем и крупным влиятельным предпринимателем Н. И. Путиловым, в том же году приобрётшим рельсопрокатный завод, который чуть позже станет известен как Путиловский (ныне Кировский) завод, была поддержана идея инженера И. А. Заржецкого о размещения порта на острове Гутуевском и организация до порта Кронштадта углубленного фарватера — Морского канала.

Само название проекта включает в себя слово «канал», что как бы намекает на ассоциацию большей части Невской губы с сушей или, правильнее сказать, «болотом», мелью — настолько проблематична была доставка грузов морским путем до петербургских пристаней.

Одновременно Н. И. Путилов инициировал постройку [Путиловской] железнодорожной ветви, которая бы соединяла портовые сооружения нового Морского порта с полотном Соединительной ветви (открыта в 1854 г.), тем самым создавая единое сообщение между портом, Николаевским (ныне Октябрьское), Петергофским (ныне Балтийское), Варшавским железнодорожными направлениями, а также Царскосельской железной дорогой.

▼ Рис. 21. Строительство Морского канала на иллюстрациях А. Ф. Бальдингера

Работы по строительству Морского канала были начаты в 1877 г. и завершены в 1885 г. Их результатом стал судоходный фарватер длинной 29,6 км. Начало он берет ближе к устью Большой Невы между намытыми и укрепленными северными оконечностями Гутуевского и Канонерского островов с образованием так называемых Невских ворот. Заканчивался канал у начала Кронштадтского фарватера — Малого Кронштадтского рейда. Его глубина составила 6,7 м. В ходе дноуглубительных работ было поднято со дна Финского залива 8 млн м³ грунта.

Ранее мы уже говорили о том, что Морской канал в районе островов Канонерского и Гутуевского окружен укрепленными широкими дамбами с портовыми пристанями и сооружениями. Но общие масштабы защитных сооружений Морского канала куда значительнее.

Дабы защитить фарватер от заиливания, окружающие по обе стороны дамбы были построены на протяжении 4,7 км вдоль канала после выхода из акватории порта. При этом сама внешняя акватория порта (аванпорт) была так же образована дамбами. Западная граница представляла из себя, собственно, дамбу Канонерского острова, теперь сильно удлинившегося с севера на юг. Очертания южной дамбы сейчас прослеживаются по так называемой дороге в Угольную гавань.

Ширина канала по дну составила 85 м в ограждённой дамбами части и 107 м — в «неограждённой».

Дамбы вдоль фарватера в акватории Финского залива и дамбы самого порта разделены небольшим перпендикулярным каналу проливом. Это место, считающееся входом в акваторию Морского порта, носит неофициальное название «Золоте ворота». Здесь в 1970-х была поставлена одна из приветствующих гостей города стел с надписью «Ленинград».

Первоначально уходящие от «Золотых ворот» в акваторию Финского залива дамбы Морского канала были представлены двумя протяженными параллельно расположенными островами. Длина северного острова достигала 4,7 км, южного — 4,4 км с учетом трапециевидного изгиба в дальней от материка, «головной», стороне. Ширина дамб составила в среднем 25 м.

Их возведение осуществлялось непосредственно в процессе дноуглубительных работ при прокладывании фарватера: забивались ряды свай, на которые насаживались ряжевые конструкции, заполняемые поднятым земснарядами грунтом, после чего заполнялось пространство между уже созданными на 1-м этапе береговыми укреплениями. Надводная часть с пологими откосами покрывалась крупным булыжным камнем, уложенным на слой щебня.

▼ Рис. 22. Фрагмент карты Морского канала 1885 г. Изображен сам Морской канал, построенные вдоль него дамбы с разделением в месте входа в акваторию порта. Хорошо прослеживаются подходящие к дамбам ветки Путиловской железной дороги

▼ Рис. 23. Морской канал. 1956 г.

С момента своей постройки дамбы в акватории Финского залива не подвергались какой-либо глобальной реконструкции. Очевидно, что периодически, в особенности, в советское время, проводились определенные работы по укреплению берегов. Однако они носили сугубо локальный характер.

В 1960–1980-е гг. Морской канал был углублен. Новая глубина фарватера по всей длине составила в среднем 14,8 м, что позволило проходить по каналу крупным современным пассажирским и грузовым судам.

▼ Рис. 24. Дамбы Морского канала. Современный вид

Тем временем внешние дамбы продолжали подвергаться разрушению. Постепенно из двух длинных островов остались только цепочки из нескольких отдельных: северная дамба разделилась на примерно 9 фрагментов, южная — на 4. Наиболее хорошо сохранились участки на концах сооружения, в особенности, в «голове дамбы», где необходима наибольшая защита, чаще проводятся работы по восстановлению сооружения, осуществляется размещение объектов навигации.

Чем может быть обусловлено, казалось бы, такое халатное отношение к стратегически важному объекту, которые, не смотря на свой возраст, прекрасно функционирует?

Во-1, не смотря на то, что значительная часть обеих внешних дамб скрылась под водой, они продолжают выполнять свою защитную функцию. Во-2, при габаритах и осадке современных кораблей в соотношении к ширине зажатого между двумя сплошными дамбами фарватера ход одного такого крупного корабля непременно отражается на уровне воды позади него. Это снижает возможную допустимую величину осадки для идущего следующим судна на достаточно значительном расстоянии от проходящего первого судна. Когда же дамба не сплошная, то данный негативный эффект быстро нивелируется массивом воды, поступающим из окружающей акватории.

▼ Рис. 25. Стела «Ленинград». Южная часть «Золотых ворот»

ГАЛЕРНЫЙ ПОЛУОСТРОВ

Переместимся немного севернее Морского порта и, словно ведущий путь в сторону верховий Невы корабль, мы выходим из Морского канала, постепенно направляемся вглубь города и попадаем непосредственно в устье Большой Невы. Одновременно в этом месте берет свое начало река Екатерингофка и находится устье Фонтанки, расположенное между западной оконечностью Безымянного острова и вытянутым участком суши, называемым островом Галерным (см. карту ниже).

▼ Рис. 26. Расположение островов в районе устьев Фонтанки, Мойки и канала Грибоедова

Судьба данного острова остается неразрывно связанной с развитием судостроительной промышленности. В XVIII в. здесь была организована часть галерной верфи, специализирующейся, как это следует из названия, на строительстве галер — многовесельных военных суден. Сам остров закономерно получил аналогичное название.

В последующем остров был частью разных судостроительных предприятий, сменявших друг друга и свои наименования. С 1992 г. область Галерного острова является владением АО «Адмиралтейские Верфи».

▼ Рис. 27. Вид на устье реки Фонтанки. Галерный полуостров в середине

(фото: Станислав Забурдаев)

В 1960-е гг. остров был присоединен к соседнему Коломенскому острову, после того как был частично засыпан разделявший их правый рукав Фонтанки. Сейчас на месте возникшей перемычки стоит проходная судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи». Оставшийся участок бывшего русла Фонтанки ныне носит название Большого ковша.

МАТИСОВ ОСТРОВ

Продолжаем свой путь вверх по руслу Большой Невы. Вслед за Галерным полуостровом и выходящей к берегу частью острова Коломенского, отделяясь от последнего речкой Пряжкой и продолжаясь до устья реки Мойки расположился остров Матисов.

▼ Рис. 28. Карта Матисова острова. Лист из атласа 1798 г.

С 1760-х годов почти всю юго-западную оконечность острова занимал уже известный нам купец Конон Гуттуев, который здесь разбил сад и небольшое имение. В конце 1730-х годов на территорию острова были перемещены прядильные мастерские. Это повлияло на изменение названия реки: до этого тривиально называемая Чухонкой, окаймляющая с востока и юга остров речка стала называться Пряжкой.

Владельцы тех или иных частей острова менялись. В основном они были связаны с какой-то промышленностью. Так, купец Майкл Годфри Трозин в первые годы XIX в. решил перенести на юг Матисова острова склады сала. Продукт этот горючий, а посему надобно его хранить отдельно от остальных кварталов города. Было решено построить отдельные амбары для хранения данного продукта. Расположение их на лицевой стороне города прямо у входа в Неву определило стремление построить не только функциональное сооружение, но и сооружение архитектурно привлекательное. Для строительства был приглашен знаменитый архитектор эпохи петербуржского классицизма Жан-Франсуа Тома́ де Томо́н, который в частности являлся автором здания биржи на стрелке Васильевского острова.

Территория складов получила название Сальный буян и была отделена в 1804 г. от Матисова острова Сальнобуянским каналом. В 1915 г. амбары Сального буяна были разобраны, устье Пряжки было засыпано, и территория, когда-то являвшаяся южной оконечностью Матисова острова, стала западной частью острова Коломенского.

▼ Рис. 29. Вид на Матисов остров сверху (в центре). Видны река Пряжка, ее продолжение в Сальнобуянский канал и, частично, территория бывшего Сального буяна (слева)

Дальнейшая история Матисова острова связана с монотонным развитием промышленных объектов. В частности, тут в 1859 г. была организована первая частная картографическая фабрика. Большую часть территории и по сей день цеха Адмиралтейских верфей.

❆ ❆ ❆

БЫЧИЙ ОСТРОВ

В месте соединения Средней Невки с Большой Невкой начинается так называемый Елагинский фарватер. С западной стрелки Елагина острова, собственно, находящейся в месте слияния рек, открывается вид прямо на уходящую до горизонта гладь Финского залива, справа — на берег Приморского района и расположенную где-то за многоэтажными жилыми домами фигуру небоскрёба «Лахта-центр», а слева тянется территория острова Крестовского, на конце которого возвышается стадион «Газпром-арена». Прямо перед стадионом виден застекленный фасад здания, так называемого, Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации. Здание это было построено совсем недавно и именно оно должно привлечь наше внимание, т. к. оно и обозначает местонахождение Бычьего острова, являясь единственной на нём постройкой.

▼ Рис. 30. Остров Бычий. Современный вид

Если подойти со стороны острова Крестовского или с Яхтенного пешеходного моста, хорошо видно протянувшийся параллельно берегу полуторакилометровый Гребной канал. Прорыт он был в два этапа: в конце 50-х и середине 60-х гг. XX в. с очевидными целями для проведения тренировок и соревнований по гребле в стоячей воде.

▼ Рис. 31. Остров Бычий на карте 1894 г. Ф. В. Щепанского и его современная конфигурация

Как и до постройки канала, так и сейчас от Крестовского острова был отделен остров Бычий, получивший свое название, как перевод названия финского — Хяркясаари (фин. Härkäsaari — «бычий остров»). Отделен он был протокой Винновкой, чье извилистое русло с заболоченными берегами якобы образовывало некое визуальное подобие бычьей головы.

Насколько правдива версия происхождения топонима, остается только догадываться. Все, что мы можем сказать, так это то, что в связи строительством Гребного канала речка Винновка исчезла и была включена в его состав, а конфигурация острова была сильным образом изменена. С западной стороны был сделан небольшой намыв, южный берег был спрямлен, и по нему прошла набережная Гребного канала, образующая две продольные длинные косы.

Долгое время на острове существовал яхт-клуб, который занимал лишь небольшую часть острова. С 2011 г. началось хоть сколько-то активное строительство на острове, которое предопределило современный вид острова.

ОСТРОВ КРИВАЯ ДАМБА

Первоначальная компоновка Морского канала по завершению его строительства в 80-х годах XIX в. представляла из себя разделение фарватера на два сразу после прохождения «Золотых ворот». Первый «северный» фарватер являлся основным и вел к устью Большой Невы. Второй «южный» вел по правильно скругленному пути в устье реки Екатерингофки, обеспечивая подход кораблей с большой осадкой к промышленным объектам вдоль её русла.

Были произведены дноуглубительные работы для создания пристаней и организации внутреннего портового рейда [прим.: места для якорной стоянки судов не у пристани]. Стоянка кораблей во внутренней акватории порта подразумевает отсутствие сильного течения и стабильную глубину в пределах выделенного бассейна.

С этими целями на мели, расположенной между двумя фарватерами Морского канала и бассейнами корабельных рейдов вдоль границ последних была насыпана узкая защитная дамба, из-за своей изогнутой формы получившая название Кривая. С противоположной стороны мели ближе к проливу «Золотые ворота» была построена Раздельная дамба, защищавшая от образования наносов соединение фарватеров Морского канала.

▼ Рис. 32. Кривая и Раздельная дамбы на карте 1904 г.

На рубеже 20-х и 30-х гг. XX в. южный фарватер Морского канала был разделен новым намывом, Лесным молом, который занял часть мели, тем самым разделив портовую акваторию на два участка, и стал выполнять защитную функцию. Со временем к нему в конце 40-х и начале 50-х гг. будет присоединена и Раздельная дамба.

В определенный момент времени, предположительно, вскоре после создания нового намыва, глубина мели, на которой была сооружена Кривая дамба, была увеличена. Частично изъятый со дна грунт насыпался с западной стороны Кривой дамбы. Вместе с естественными наносами данное мероприятие привело к тому, что форма острова изменилась — он заметно «потолстел».

▼ Рис. 33. Кривая Дамба (верхняя часть фото) и Рейд Лесного Мола (нижняя часть фото) (источник: https://portnews.ru/video/photolist/138/ )

Т. к. прямую свою функцию дамба выполнять перестала [прим.: по крайней мере, так видится некомпетентным взглядом], а ее заросшая и загрязненная территория никак не используется, в рамках проектов развития Морского порта существуют планы ликвидации или, как минимум, рекультивации данного острова.

МАЛЫЙ РЕЗВЫЙ ОСТРОВ

Если однажды гуляющему по южной набережной Обводного канала жителю или гостю Петербурга придет в голову необычная мысль перейти через Екатерингофку на Гутуевский остров и пойти мимо Богоявленской церкви по набережной этой реки, то уже через 500 м он окажется у небольшого однополосного Резвого моста, ведущего на так же небольшой отделенный от берега неширокой протокой клочок земли, на котором расположено множество каких-то хозяйственных построек, покосившихся заборов, торчит низкий башенный кран, а вдоль берега еще и все такое неухоженное: заросшее черемухой и тополями. В общем, место да более, чем не примечательное для обычного городского променада. Только не для нас!

Этот небольшой островок в среднем течении реки Екатерингофки, расположенный прямо напротив парка Екатерингоф, называется Малый Резвый.

▼ Рис. 34. Остров Малый Резвый и Резвый мост. Вид с набережной в направлении на юг (фото автора)

Изначально остров носил финское название (фин. Alaissaari — «низкий остров»). Название было обусловлено тем, что в периоды наводнений остров затапливался почти полностью. Происхождение же современного названия острова не является чем-то удивительным.

Крестьяне-рыботорговцы из Осташкова по фамилии Резвовы расположились еще в петровские времена в данной местности. Самым «резвым» по части промысла оказался Терентий Сергеевич Резвов, который стал поставщиком рыбы к императорскому двору. Потомки Резвовых, ставшие «именитыми гражданами» Санкт-Петербурга, прозвались Резвыми и получили дворянский титул.

В конце XVIII века Николай Резвый владел двумя островами. Один был отделен от соседних Гутуевского и Вольного речками Ольховкой и Пекезой, а другой расположился напротив, окруженный водами Екатерингофки (см. карту ниже). В честь владельца острова так и получили названия: Большой Резвый и Малый Резвый.

История обоих островов неразрывно была и остается связанной с западным промышленным кластером Петербурга. В 60-х – 70-х гг. XX в. Большой Резвый остров был «поглощен» Гутуевским. Малый Резвый остался нетронутым и продолжает быть занятым строительными и складскими организациями.

ГРЯЗНЫЙ ОСТРОВ

Продолжаем свой путь дальше по набережной реки Екатерингофки на юг. Пройдя метров 300 от острова Малого Резвого можно заметить на противоположном берегу уходящий перпендикулярно вдаль канал. Через 500 м пути мы увидим еще один такой же канал. Соединяясь где-то там, за очередными заводскими строениями, они образуют остров с незаурядным названием — Грязный.

▼ Рис. 35. Вид на северную часть Грязного острова с набережной реки Екатерингофки. Позади виднеется водонапорная башня гидролизного завода в стиле конструктивизма 1928 г. постройки

(источник: https://www.citywalls.ru/house11176.html)

Название острова известно с 1838 г. Сложно сказать, по какой именно причине остров, а точнее по началу целый архипелаг островов, получили такое название. В принципе, многие острова, что в первой половине XVIII в., что сейчас, заслуживают название «грязный». Но, видимо, именно эта группа островов в месте, где уже ранее упоминаемая в статье речка Таракановка впадала в Екатерингофку, удостоилась данного звания. Иронично, что сейчас на единственном ныне существующем острове Грязном расположились корпуса предприятия ЗАО «Петроспирт» (бывший Ленинградский гидролизный завод), который стал первым в СССР производством этилового спирта из древесины, а сейчас специализируется на производстве дезинфицирующих средств. Также на его территории вырыта скважина глубиной 210 м, из которой добывается, в том числе на продажу, питьевая вода — «чистейшая минеральная лечебно-столовая вода с Грязного острова».

Судя по старым картам, острова в месте впадения Таракановки в Екатерингофку наращивались постепенно как естественным образом, так и искусственно. Рядом, вдоль берегов этих двух речек, непосредственно к югу от Екатерингофского дворцово-паркового ансамбля расположились владения дворца Анненгоф и деревня Валлакюля (с сер. XIX в. Волынкина). Во 2-й половине XIX в. частично заболоченные и поросшие древесной растительностью острова расширяются, сужая русло Екатерингофки, покрываются промышленными постройками, территория прорезается множеством небольших гаваней. Очертания архипелага неоднократно менялись. В итоге выделяются два крупных острова: Большой и Малый Грязные, и несколько небольших никак неиспользуемых островков ниже по течению Екатерингофки. Последние постепенно или размываются или присоединяются к материковому берегу.

▼ Рис. 36. Грязные острова на карте 1894 г. Ф. В. Щепанского и карте 1912 г.

В 1910-х – 1920-х самую нижнюю часть реки Таракановки, называемую в этом месте также Бабьим ручьем, засыпали, и остров Малый Грязный исчез. Постоянно меняется конфигурация Большого Грязного острова. Засыпается большинство маленьких гаваней, в 40-х гг. XX в. исчезают Андреев проезд и одноименный мост на Березовый остров. В 1950-х гг. единственная оставшаяся на острове «внутренняя» гавань расширяется до противоположной стороны острова, разрезая его на два, и, образовывая Внутренний канал. В 60-х гг. отрезанная северная часть острова присоединяется к материку. Последним изменением было изменение местной топонимики: огибающий нетронутую южную часть острова с востока и юга остаток русла речки Таракановки получает название речки Ольховки.

ПОЛУОСТРОВА ГЛАДКИЙ И ДАМБА-ГРЕБЁНКА

Если продолжить путь вниз по Екатерингофке дальше Грязного острова и пройти пересечение реки с эстакадой ЗСД и железнодорожным мостом, то вплоть до самого устья придется держать курс между, с восточной стороны — территорией Кировского завода и, с западной — исторической областью, носящей название Гладкий остров. Сейчас это полуостров. Но вплоть до 60-х гг. XX в. он полностью оправдывал свое название острова.

▼ Рис. 37. Вид сверху на полуострова Дамба-Гребёнка (ближний) и Гладкий (дальний)

Впервые, сформировавшись как намывной остров в месте устья реки Екатерингофки остров отделялся узенькой извилистой протокой от соседнего крупного острова Вольного (Круглого).

Название острова, судя по всему, прямо отражает его морфологию — его поверхность была низменная и не заболоченная в отличие от сильно заросшего и заболоченного острова Вольного, хотя и подвергалась регулярным затоплениям.

В 1870-х – начале 1880-х гг. в процессе строительства Морского порта южная часть острова связывается мостом с материком, подводится железнодорожная ветка, появляются первые портовые сооружения. В 80-х гг., строится основная ветвь Путиловской железной дороги к портовым сооружениям вдоль Морского канала. Пересекая Екатерингофку и Малый Грязный остров она проходила через самую северную оконечность острова Гладкого. При её строительстве было изменено русло протоки, и северная стрелка острова отошла к острову Вольному.

В 1880 г. на восточном берегу острова недалеко от южного моста был захоронен по собственному завещанию Н. И. Путилов. Его прах пробудет в данном месте до 1907 г., пока не будет перевезен в новую церковь при Путиловском заводе.

В конце 90-х гг. через южную часть Вольного острова был прорыт Барочный канал. Он отрезал от Вольного два участка. Протока, разделяющая Гладкий и один из бывших фрагментов Вольного был закопана. Другой фрагмент был удлинен параллельно дамбе Морского канала и укреплен. Его форма была похожа на двухсторонний «гребешок» из-за равномерно выступающий в акваторию причалов, что и определило его название — остров Дамба-Гребёнка.

Гладкий остров был также укреплен и некоторый период в начале XX в., судя по картам, был разделен на два острова, а затем был снова соединен. Территория и Дамбы-Гребёнки и Гладкого с самого начала на них хозяйственной деятельности была занята лесными складами. По сей день функция складов сохраняется. Большую часть Гладкого сейчас занимает стоянка накатных грузов, на Гребёнке расположились контейнерные площадки.

▼ Рис. 38. Остров Гладкий на карте 1894 г. Ф. В. Щепанского и карте 1904 г.

В конце 90-х гг. через южную часть Вольного острова был прорыт Барочный канал (см. карту выше). Он отрезал от Вольного два участка. Протока, разделяющая Гладкий и один из бывших фрагментов Вольного был закопана. Другой фрагмент был удлинен параллельно дамбе Морского канала и укреплен. Его форма была похожа на двухсторонний «гребешок» из-за равномерно выступающий в акваторию причалов, что и определило его название — остров Дамба-Гребёнка.

Гладкий остров был также укреплен и некоторый период в начале XX в., судя по картам, был разделен на два острова, а затем был снова соединен. Территория и Дамбы-Гребёнки и Гладкого с самого начала на них хозяйственной деятельности была занята лесными складами. По сей день функция складов сохраняется. Большую часть Гладкого сейчас занимает стоянка накатных грузов, на Гребёнке расположились контейнерные площадки.

▼ Рис. 39. Лесные склады на Гладком острове. 1931 г.

В 1960-х гг. часть Барочного канала, что отделяла остров Гладкий от, теперь уже, Гутуевского острова [прим.: остров Вольный был присоединен к Гутуевскому] была зарыта. Сначала это была узенькая перемычка с железнодорожным и автодорожным сообщением. Постепенно она была расширена, и Гладкий стал полноправным продолжением острова Гутуевского.

Дамба-Гребёнка «продержалась» чуть дольше. С начала была изменена её форма на строго прямоугольную — необходимо было расширение площади для размещения контейнерного терминала. Соединяющий мост через остаток Барочного канала превратился в сухопутную перемычку, предположительно, в годах 90-х, а позже и вовсе, как это было с Гладким полуостровом, остатки Барочного канала были ликвидированы, и дамба была присоединена к Гутуевскому острову.

СЕРНЫЙ ОСТРОВ

В среднем течении Малой Невы, «держа» на себе часть вантового моста Бетанкура, расположился последний герой нашего повествования — остров Серный.

Площадь его всего 0,03 кв. км. Занят мастерскими, складами, стоянкой маломерных судов и яхт-клубом. На него ведет новенький железобетонный мост, открытый в 2018 г. вместо снесенного деревянного.

▼ Рис. 40. Мост Бетанкура. Серный остров виден слева под мостом

Остров расположился в зоне мели и появляется на карте 1810 г. [прим.: карта Савинкова], как искусственный укрепленный остров с рядом строений. На карте 1825 г. [прим.: карта Савинкова] носит название Сельдяной буян, что обозначает расположение на нем рыбных складов. Уже тогда к мосту вела понтонная переправа или дамба [прим.: позже склада рыбы были перенесены на Гутуевский остров; на карте 1828 г. Серный обозначен, как бывший Сельдяной буян]. Однако известно, что свое текущее название остров получил так же в XIX в. по расположению на нём складов извести и серы.

▼ Рис. 41. Серный остров на картах (слева — 1810 г., справа — 1894 г.)

▼ Рис. 42. Вид на территорию судостроительного завода «Алмаз». 1980 – 1983 гг.Остров Серный виден на общем плане

Судя по более поздним картам, остров перестал использоваться по какому-либо явному назначению вплоть до 50-х гг. XX в., пока вновь на него не перебрасывается утраченная до этого, в начале XX в., переправа, и вновь не появляются хозяйственные постройки.

Последние глобальные изменения, которые претерпела территория острова, как это и было сказано чуть ранее, были связаны со строительством вантового моста Бетанкура в 2015 – 2018 гг. Восточная часть острова была отдана под строительство нового автодорожного путепровода.

Итак, на этой «серной» ноте курс молодого краеведа в сфере малоизвестных островов Северной столицы завершается. В дальнейшем автор хочет рано или поздно выпустить материал, где читателю предстоит познакомиться с островами дельты Невы, что по тем или иным причинам не сохранились до наших дней. В каком формате он будет, в письменном или картографическом, покажет время. Но, конечно же, на первую, текущую, статью будет множество ссылок, а с некоторыми героями рассказа придется столкнуться вновь и даже в новых ролях.

В общем, продолжение следует…

Острова, убранные из данной публикации: 1-й и 2-й Адмиралтейские, Ново-Адмиралтейский, Спасский и Казанский острова

Автор: Марк Ищенко

26 июля 2022 г.

Некоторые использованные источники:

Немного карт (если не работают ссылки, то http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1715/):

1715 г. | 1737 г. | 1810 г. Савинкова | 1858 г. | 1894 г. Ф. В. Щепанского | 1904 г. | 1912 г. | 1956 г.

Немного литературы:

Острова // Портал «Нева». Все о реке Неве: мосты, притоки, наводнения… .

— URL: http://www.nevariver.ru/islands.php#list1

Цендровская Н. Сальный буян — загадочное место, исчезнувшее более ста лет тому назад // Интернет-издание Antenna Daily. — URL: https://antennadaily.ru/2018/04/23/buyan/

Морской канал Санкт-Петербурга — история и интересные факты // Вечерний Питер. — URL: https://vecherka.spb.ru/?p=31472

Лелина В. И. История морского порта и морского канала Санкт-Петербурга. — URL: https://www.youtube.com/watch?v=JlSF5OUHJaU

Другие статьи автора:

Время прочтения: ~ 10 мин

Прим. автора: 2-я половина I-й части будет выложена вскоре после 1-й публикации

Каких только официальных и народных названий не удостоился Санкт-Петербург: существующее официальное название, Петроград, Ленинград, Северная столица, историческое — Город трёх революций, поэтическое — Северная Пальмира и вульгарное, такое привычное нам, — Питер. И, в ряду основных имен ныне второго города России находится не менее известное — Северная Венеция. Тут все весьма ясно: несложно проследить некоторую схожесть с этим итальянским портовым городом, как в сфере культурной значимости, так и, что более очевидно, в плане городской организации.

Множество больших и малых водных артерий пронизывает «городскую плоть», разделяя пространство на отдельные фрагменты. Поверх водной системы накладывается сеть автодорожных, железнодорожных, пешеходных и других коммуникационных переправ, соединяющих все фрагменты в единое целое.

Нельзя не отметить, что на этом сходства в морфологии заканчиваются. Сама природа возникновения и расположения городов разная, да и в случае российского города значение водного транспорта разительно отличается от того, насколько он жизненно необходим венецианцам. Как и отличается природа этих самых фрагментов — островов, на которые делится центральная (и не только) часть Санкт-Петербурга. Именно о них и пойдет речь в этой статье.

▼ Рис. 1. Карта, показывающая расположение и названия островов Санкт-Петербурга

Если начать разговор об островах Северной столицы, даже, если Вы закоренелый петербуржец в тридцатом поколении, что из памяти всплывает в первую очередь? Например, Васильевский остров. Знаменитый Васька, наверное, знакомый большинству тех, кто хоть раз задумывался о «содержании» такого географического объекта, как Санкт-Петербург. С Васьки едут, по нему совершают прогулки, на нём живут и обедают в кафе. А еще у него есть стрелка. И на неё не покушаются даже обидчики с кулаками.

А еще есть Заячий остров. Там крепость стоит. Петропавловская! Когда-то готовая своими остроносыми бастионами, каменными куртинами и равелинами защищать боем новоиспеченное окно в Европу.

Рядом, немного «обнимая» Заячий, расположился остров Петроградский. Одна из стартовых площадок для возникновения Петербурга как архитектурного и градостроительного явления. С данного острова, как и с находящегося на противоположном берегу Невы острова Адмиралтейского, начиналось строительство жилых и промышленных кварталов города.

Перейдя с Петроградского через речку Карповку, можно попасть на остров Аптекарский, получивший свое название по располагавшемуся на нем аптекарскому огороду, где специально выращивали лечебные растения. Сейчас же на этом месте расположился знаменитый Ботанический сад. Сам же топоним в силу своего причудливого названия легко запоминаем для жителей и гостей города.

▼ Рис. 2. Вид сверху на остров Елагин (в центре). Слева протекает Большая Невка, справа — Средняя Невка. Также справа расположен остров Крестовский, вдалеке за — тоже обильно покрытый зеленью Каменный

Стоит перейти от вышеупомянутых островов через Малую Невку, так мы сразу оказываемся на еще одной известной группе островов, когда-то, в советское время, носивших название Кировских. Здесь с запада на восток протянулся остров Крестовский, по одной из версий получивший название по выделявшемуся ориентиру — кресту местной церкви. А сейчас на нем возвышаются видные через пол города «усики» стадиона «Газпром Арена» и многочисленные аттракционы парка развлечений. Рядом, на Елагином острове, расположился знаменитый одноименный дворцово-парковый ансамбль. А на соседнем Каменном острове больше столетия совмещаются одновременно правительственные резиденции, места отдыха и объекты здравоохранения.

▼ Рис. 3. Вид на остров Петровский (слева), остров Декабристов (справа) и находящийся сразу за ним Васильевский остров. На переднем плане мост Западного Скоростного диаметра (ЗСД)

через Петровский фарватер

Соседствуя с Крестовским и Петроградским, будучи отделенным от них Малой Невкой и Ждановкой, протянулся остров Петровский. От него на противоположном берегу Малой Невы лежит еще один достаточно известный остров дельты Невы — остров Декабристов. Название было официально установлено в 1926 г. в честь столетия казни пяти руководителей декабрьского восстания 1825 г. Считается, что именно в восточной части острова на территории нынешнего завода «Алмаз» находится место захоронения К. Ф. Рылеева, П. И. Пестеля, П. Г. Каховского, М. П. Бестужева-Рюмина и С. А. Муравьева-Апостола. Данному острову ещё будет уделено внимание в следующей статье, где объектом авторских повествований будут те острова невской дельты, которые до наших времен уже не сохранились. И, надо сказать, остров Декабристов, носивший когда-то интересное название «Голодай» прямо повинен в «употреблении себе подобных», ведь конфигурация береговой линии Финского залива и речных берегов ближе к устьям невских рукавов с течением времени подвергалась наибольшим изменениям. Такова специфика развития любых речных дельт, как естественная, так и свойственная, непосредственно, процессам городского развития. Это будет особенно заметно, когда мы уже перейдем чуть дальше к основным героям нашего рассказа.

Можно еще долго вспоминать основные острова Северной столицы, говорить о промышленной, а теперь и общественной истории пространств Новой Голландии; о садах Екатерингофа, об архитектурном ансамбле острова Монастырского и о многочисленных фрагментах паззла, составляющих окруженную Фонтанкой часть центра Петербурга. Но кол-во островов Невской дельты переваливает за три десятка. Названия многих из них, а, тем более, их история остается уделом любопытствующих. Сегодня же мы это постараемся исправить!

Ах, да! Необходима еще парочка уточнений. Острова Кронштадта, несмотря на то, что их много, и, что они входят в состав Санкт-Петербурга, как региона, являются отдельными объектами. Они не имеют отношения к дельте Невы и не являются частью Санкт-Петербурга, как города. Их история лежит больше в поле развития военной фортификации, чем в сфере градостроительства. А еще есть три острова невской дельты, которые считаются таковыми, их названия остались, употребляются в литературе, но при этом технически они островами не являются — «стремятся» быть самодостаточными, но злая рука антропогенного вмешательства все-таки привязала их к другому участку суши. Поэтому понятие «остров» в нашем контексте в нескольких случаях будет чуть-чуть шире привычного.

БЕЗЫМЯННЫЙ ОСТРОВ

Интересно задаться вопросом: какой остров невской дельты является самым большим? Если рассуждать чисто визуально, смотря на карту, то скорее всего будет сделан вывод, что это Васильевский остров. Даже, если мы не стараемся каким-то случайным образом присоединить к нему остров Декабристов, то получается значительная такая территория, с запасом превышающая по площади ближайшего конкурента — остров Петроградский. С природной, морфологической, точки зрения Васильевский остров действительно самый крупный. В добавок в последние два десятилетия западная часть острова была сильно увеличена в процессе реализации проекта нового Морского фасада — расширения городского пространства на основе намывных территорий в акватории Финского залива.

Но даже это не позволило по площади обогнать остров, который носит гордое название… Он его не имеет, поэтому так и называется — Безымянный.

Образован он был в 1834 г., когда для транспортной навигации открывается Обводный канал, который прорезал материковую часть вдоль южных границ города и соединил более коротким путем воды Невы до начала дельты с устьем Большой Невы и водами реки Екатерингофки, крупного рукава в юго-западной части дельты с выходом в акваторию Финского залива. Таким образом площадь отторгнутого от материка участка суши составила свыше 16 км2.

Однако полноценным единым островом Безымянный стал лишь в 1971 г. Перед этим происходили долгие планировочные пертурбации. Так, сама идея того, что дальше речки Фонтанки можно провести крупный канал, который бы прошел вдоль южной оконечности города родился еще при Екатерине II. В те времена, в эпоху повсеместной активной фортификации, господствовала идея существования единой цепи оборонительных сооружений вокруг города. Что может быть в таком случае лучше, чем комбинация длинного оцепляющего вала и пролегающего вдоль него канала? Собственно, от данной концепции и идет название получившегося гидротехнического сооружения — Обводный канал.

Замысел был реализован. Почти! В результате строительства с 1769 по 1780 гг. Обводный канал от устья Большой Невы дошел почти до современного Лиговского проспекта. Вдоль него с внешней стороны был устроен оборонительный вал. Дальше же эстафету оборонительной функции брал на себя Лиговский канал.

▼ Рис. 4. Ново-Каменный мост через Обводный канал. 1900 г. В 1848 – 1901 гг. представленная на фотографии конструкция моста несла функцию акведука Лиговского канала над водами Обводного канала

Не все знают, но там, где сейчас проходит Лиговский проспект до 1926 г. проходил одноименный канал. Построен он был в начале XVIII в. и снабжал город, в частности, фонтаны Летнего и Таврического садов питьевой водой из Дудергофского озера и проходил на 8 м выше уровня Обводного.

▼ Рис. 5. Разнообразные проектные варианты прохождения русла 2-й очереди Обводного канала (источник: https://giper.livejournal.com/457093.html). Вариант №2 подразумевает включение Лиговского канала, вариант №4 — русло реки Монастырки, №5 — реализованный проект

Одновременно росла потребность в транспортной навигации. В нижнем течении Невы регулярно перебрасывались мешавшие кораблям понтонные мосты, поэтому была необходима водная артерия в обход.

Существовало множество планов реализации замысла (см. карту выше). Были даже идеи включить в эту систему Лиговский канал. Но в силу финансовых проблем и растянувшегося процесса выбора наиболее оптимального пути расположения восточного участка канала продолжившееся с 1804 г. строительство затянулось на 30 лет. Однако фактически отделить остров Безымянный от материка в примерно современных границах можно уже в 1811 г., когда Обводный канал соединился с впадающей в Неву речкой Волковкой.

▼ Рис. 6. Введенский канал. Вид с Загородного проспекта. 1934 г.

▼ Рис. 7. Водные артерии, когда-то проходившие по территории современного

Безымянного острова (выделен контуром)

Чуть ранее, в 1807 – 1810 гг. был прорыт Введенский канал, соединивший Обводный канал с Фонтанкой в районе Витебского вокзала. А еще вплоть до 1906 г. Обводный канал ближе к его устью, на месте современной улицы Циолковского, пересекала речка Таракановка. Тем самым получается, что долгое время существовал не один Безымянный остров: в период с 1811 г. до 1906 г. их было три, и два до 1965 – 1971 гг., когда постепенно был засыпан Введенский канал.

В начале 1960-х гг. в Безымянному был присоединен остров Лоцманский (Подзорный), находившийся в месте истока Екатерингофки и устья Фонтанки.

КАНОНЕРСКИЙ ОСТРОВ

Встречалось ли читателю на просторах Интернета видеть атмосферные фотографии вздымающихся над пятиэтажными районами конструкций автострады, уходящих, словно шагающая по водной глади многоножка, куда-то в сторону к виднеющемуся недалеко берегу? Если это так, то Вы уже имеете визуальное представление о «главной достопримечательности» острова Канонерского — эстакады Западного скоростного диаметра, крупной автомагистрали, на значительном своем протяжении проходящей вдоль западных берегов города.

▼ Рис. 8. Эстакада ЗСД над жилыми массивами Канонерского острова

Сам остров Канонерский, будучи частью береговой линии Финского залива, протянулся с северо-востока от устья Большой Невы на юго-запад до ведущего к Морскому порту Петербурга фарватера. На нем, не считая гаражи и пустыри, расположен судоремонтный завод и небольшой жилой микрорайон.

Изначально остров носил финское название Киссаисаари (фин. Kissaisaari — «кошачий остров»). Аналогично по значению его называли и в русском языке — остров Кошачий. Вряд ли он получил такое название из-за засилья сего непривлекательного участка суши усатыми, но в связи с развитием сети оборонительных сооружений вокруг Санкт-Петербурга в начале XVIII в. в северной части острова организуется артиллерийская батарея и испытательный полигон, а сам остров получает официальное название Батарейный. К концу века устанавливается новое название — Канонирский (от франц. canonnier — «пушкарь»). А в начале следующего века оно трансформируется в «Канонерский».

Изменялись со временем и очертания острова. Изначально остров имел округлую менее вытянутую конфигурацию. Вдоль него, отделяясь от островов Гутуевского и Вольного широкой протокой, речкой Батарейкой, располагались еще несколько маленьких островков. Например, на карте 1882 г. [прим.: карта Иванова, ист-к. №7] наиболее крупный из них носит название Подбатарейный.

▼ Рис. 9. Стоянка яхт на берегу Канонерского острова. 1893 – 1897 гг. На заднем плане портовые причалы острова Гутуевского

В связи со строительством в начале 1880-х гг. в данном районе города Морского канала и прилегающих к нему сооружений Морского порта Санкт-Петербурга, конфигурация острова была кардинально изменена. Морской канал, будучи масштабным гидротехническим сооружением, предназначенным для проведения в порт и в акваторию Большой Невы крупных морских судов, представлял из себя широкий и глубокий фарватер с окружавшими его насыпями защитных дамб и укрепленными стилобатами портовых сооружений с подводами всевозможных транспортных коммуникаций. В результате его строительства остров Канонерский приобрел свои современные вытянутые сужающиеся к концам очертания, став западным берегом Морского канала с постепенно развивающимися промышленными и жилыми массивами.

▼ Рис. 10. Остров Канонерский до и после строительства дамбы (слева— 1882 г., справа — 1904 г.). Часть острова была срыта, а небольшой восточный участок стал отдельным Батарейным островом

▼ Рис. 11. Паром, связывавший до 1983 г. Канонерский остров с Гутуевским

До 1983 г. остров был связан с ближайшим островом Гутуевским только с помощью ходившего через фарватер Морского канала парома. В указанном году был открыт связывающий два острова тоннель общей (вместе с порталами) длинной в 924 м и проходящей по нему двухполосной дорогой.

И, наверное, на этом моменте можно было бы закончить повествование по истории Канонерского острова. Уже были разобраны все географические и топонимические изменения, была описана общая история острова, как участка суши. Но необходимо копнуть чуть глубже, больше в специфику того, что «выросло» на поверхности.

Просто сам по себе Канонерский остров (в простонародье «Канонерка», «Канары») — это такой своеобразный градостроительный феномен, который прямо заслуживают отдельного внимания. По нему очень много разных материалов. Да и нельзя «Канонерку» однозначно причислить к группе малоизвестных островов. Остров хоть и изолирован географически, но в последнее время благодаря образовавшейся после строительства эстакады ЗСД некой, как ее называют, «постапокалиптической» атмосфере, приобрел известность, его стали чаще посещать жители города и туристы. Прекрасный вид на Финский залив, обширная, можно сказать, девственная, нетронутая городским и промышленным строительством, южная оконечность острова то и дело «населяется» любителями прогулок и пикников, рыбаками.

▼ Рис. 12. Эстакада ЗСД. Вид снизу (авторское фото)

«Канонерка» состоит из трех частей. Северная оконечность занята Канонерским судостроительным заводом — предприятием, выросшим из ремонтных мастерских для землечерпательных судов, которые использовались при строительстве Морского канала.

Там, где формируется крупное предприятие, выгодно образовать жилой городок заводских рабочих. Так, начиная с 1950-х формируется привычная застройка средней части острова. А завершающими градостроительными элементами стали многоэтажные дома 1980-х, среди которых не обошлось без уникальных объектов по типу дома с трехэтажными квартирами.

Южная, третья, часть представляет из себя постепенно переходящий в заградительную портовую дамбу [косу] пустырь, с зияющим посреди него прудом, разбросанными руинами портовых построек, гаражами.

Вернемся еще раз к тоннелю, который на территории СССР стал первым подземным сооружением, построенным методом опускных секций. В том самом пруду, а точнее доке-шлюзе, в южной части острова, собирались секции тоннеля, которые затем транспортировались по Морскому каналу к месту строительства, опускались на дно, стыковались, из них выкачивали воду, а затем соединенные в единое сооружение секции засыпались слоем грунта и в завершение соединялись с дорожной сетью, образуя полноценный тоннель.

▼ Рис. 13. Канонерский тоннель

Именно создание тоннеля и возможность добраться до находящегося совсем недалеко от центра Канонерского острова поспособствовало превращению данной части города из закрытого ориентированного на одноименный судостроительный завод микрорайона в полноценную составляющую городского пространства, пусть и несколько обособленную, сохраняющую свою самобытность и всячески своеобразную.

ГУТУЕВСКИЙ ОСТРОВ

Гутуевский остров — крупный остров в юго-западной части дельты Невы, соседствующий с западной стороны, через Морской канал, с Канонерским. Первоначальное его названием было Витсасаари (фин. Vitsasaari — «кустарниковый остров»). Были и другие названия: Круглый, Приморский, Св. Екатерины, Незаселенный. С основанием Санкт-Петербурга началось постепенное освоение территории острова. Закрепившееся название Новосильцева острова в середине-конце XVIII в. сменилось в связи со сменой владельца. Им стал купец-судостроитель и основатель местного пивоваренного завода Конон Гуттуев, а остров стал называется по фамилии владельца — Гуттуев. Со временем название поменялось на Гутуевский.

▼ Рис. 14. Топонимы территории грузового порта Санкт-Петербурга (источник: https://giper.livejournal.com/457093.html). Остров Гутуевский хорошо виден в правой верхней части изображения

В сер. XIX – 2-й половине XIX в. Гутуевский остров, а точнее его северная часть, стала одним из центров размещения портовых предприятий города. В 70-х – 80-х гг. остров стал одним из центров нового Морского порта Санкт-Петербурга.

▼ Рис. 15. Вид сверху на Морской грузовой порт Санкт-Петербурга. Гутуевский остров в центре

▼ Рис. 16. Портовые причалы на Гутуевском острове на берегу Морского канала. 1926 г.

Начавшись в XIX в., развитие промзон продолжилось семимильными шагами. Сейчас данный участок суши достаточно непримечателен: бесконечные портовые сооружения сменяются другими промышленными объектами. В северной части расположился жилой микрорайон. И лишь единичные архитектурные сооружения могут зацепить глаз наблюдателя.

▼ Рис. 17. Изменения Гутуевского острова (слева— 1810 г., справа — 1904 г.)

Но нам в контексте этой статьи интересно еще и то, как остров менялся в очертаниях. И Гутуевский будет, наверное, рекордсменом по количеству и характеру этих изменений. Не хочется заранее сильно опережать содержание следующей статьи, которая должна быть посвящена исчезнувшим островам Петербурга, где подробнее будут разобраны все изменения: перечислены многочисленные острова, вошедшие в состав Гутуевского, многочисленные реки и каналы, что протекали или сооружались с разными целями и прекращали свое существование по разным причинам. Поэтому пока скажем лишь одно: территория острова постепенно расширялась относительно первоначальной и возросла в несколько раз, что сейчас позволяет Гутуевскому острову при площади в 3 кв. км занимать 6-е место по площади среди всех островов Невской дельты.

▼ Рис. 18. Богоявленская церковь на набережной реки Екатерингофки (авторское фото)

БЕЛЫЙ ОСТРОВ

Еще один остров в приморской части Кировского района Петербурга. Расположен к северо-западу от соседнего Канонерского острова, с которым связан мостом, и имеет площадь в 55 га. Вдоль западной оконечности окаймлен эстакадой Западного скоростного диаметра. Остров полностью занят очистными сооружениями.

▼ Рис. 19. Вид на Белый остров и северную часть Канонерского во время строительства ЗСД

(фото: Станислав Забурдаев)

▼ Аэрофотоснимок северо-восточной акватории Невской губы 1943 г. В нижней левой части снимка видна обнажившаяся Белая мель

▼ Рис. 20. Строительство очистных сооружений на острове Белом. 1974 г.

До 60-х годов ХХ в. на месте острова была расположена так называемая Белая мель со средней глубиной всего в полтора метра. Было принято решение создать здесь намывную территорию, на которой в последствии в 1966 г. началось строительство мощных очистных сооружений Центральной станции аэрации.

Продолжение следует . . .

Автор: Марк Ищенко

26 июля 2022 г.

Использованные источники:

см. в след. частях

Другие статьи автора:

И снова мы на недельку до второго уезжаем… Нет, не в Комарово, а уже в третий раз

на просторы Центральной Азии ломать зубы об гранит науки. На подходе 3-я статья авторского цикла по рекам и озерам данного региона.

1-я статья: «Аральское море пересыхало в Средние века»

2-я статья: «Узбой – потерянная связь между Аралом и Каспием»

Допускаю, что данная статья будет или последней или предпоследней. По крайней мере, все о чем хотелось сказать в рамках этого цикла было сказано или вскоре будет. Но сейчас не об этом, а вот о чем…

Старые [именно очень старые, не конца XIX века] карты всегда интересны тем, что отображают то, как ученые прошлого видели пространственное расположение континентов, морей, стран, городов и т.д. И любому, кто за свою жизнь хотя бы больше пол минуты уделил внимание просмотру какой-нибудь электронной карты в масштабе не квартала с двумя «Пятерочками» и одним «Магнитом», а всего мира, ясно при сравнительном анализе, что карты старые, карты древние весьма так отличаются от привычной нам картины. Нет, это не значит, что там зияет Гиперборея [хотя и такие есть], а London is the capital of Арабский халифат династии Аббасидов. Но по крайней мере очертания знакомых нам континентов, частей континентов, может быть отдельных объектов порой очень различаются. И чем дальше в глубины истории, тем ситуация хуже и хуже — оно и понятно, на рубеже тысячелетий, да и попозже, средств для достойного изучения местности не всегда было достаточно. Но куда порой интересней смотреть на те объекты, которые были рядом с, так сказать, развитой цивилизацией, и на то, как и отображали: близко к реальности или нет.

Я думаю, не одному мне всегда было интересно то, как отображают Каспийское море на старых картах. В нашем привычном понимании — это длинное, вытянутое с севера на юг озеро, имеющее очертания чем-то похожие на располневшего морского конька. Но вот на многих старых картах данное озеро показывается в чуть ли не противоположной вариации — овальной. И это может с одной стороны сбить с толку, с другой – не понятно, как такая «оплошность» могла быть многократно допущена. И первое опаснее всего. Чего только автор не начитался, пока готовил данную статью. Вы знали про климатическую катастрофу на рубеже Средних веков и Нового времени? А то, что Каспий ушел через дыры в землю? А то, что он накренился [куда? who?]? А про ежесекундную смену полюсов Земли? А про землетрясения и потопы как в фильме-катастрофе «2012»? Современная наука нам врет! Все геологи, геоморфологи, палеографы, археологи, историки!

Ладно, автор немного разошелся. Подобные антинаучные заявления не настолько страшны, но достаточно интересны так же, как и феномен «овального Каспия» на старых картах. Поэтому в данной статье попытаемся разобраться в том, почему Каспийское море в прошлом подобную конфигурацию иметь не могло, и попробуем выяснить, почему картографы прошлого так отображали данное озеро на своих картах.

Образец карты Птолемея

Первая карта, про которую обязательно нужно сказать — карта Клавдия Птолемея, созданная примерно в 150 г. Можно было бы упомянуть и карту Эратосфена (примерно 194 г. до н. э.), но она значительно уступает по точности и подробности карте Птолемея. Да и что говорить – она была создана на три столетия раньше. В свою очередь труд Птолемея заслужил неоспоримый авторитет вплоть до эпохи Великих географических открытий, а иногда использовался и позднее. Соответственно, можно предположить, что территория по крайней мере южной Центральной Азии должна быть очень подробно отображена на картах античного учёного. Торговля по Шёлковому пути, тесные отношения античной культуры с народами Ближнего Востока и Центральной Азии, да и, вообще, когда-то занимавшие часть центрально азиатского региона держава Александра Македонского и её эллинистические «дети» — все это должно было способствовать подробнейшему отображению территории по крайней мере Южного Каспия, Хорезма, Аральского моря, пустыни Каракум и южных предгорий Устюрта. Однако на карте Птолемея Каспийское море имеет овальные очертания. В районе Гиркании (современные северный Иран, юго-западный Турменистан), где берег наоборот должен резко менять свои очертания, он все также плавный. Кавказские горы на карте проходят от северной оконечности Каспия, говоря нам о том, что никто дальше Апшеронского полуострова [это там, где Баку] так и не плавал. Аральского моря в привычном понимании и в помине нет. Тогда как Оксус (Амударья) и Яксартес (Сырдарья) впадают в Каспийское море. На севере в озеро впадает Ра (Волга). Между Оксусом и Яксартесом есть некое «Oxian. L.» в западной части Согдианы. Вряд ли это какое-нибудь озеро Аякагытма. Может быть это и есть Арал?

Рассмотрим картографическое произведение значительно более позднее, а именно 1570 года. «Theatrum Orbis Terrarum» — творение фламандского картографа Авраама Ортелия, стоящее у истоков того типа картографических произведений, что сейчас называется географический атлас. После своего первого издания атлас многократно переиздавался и дополнялся. Для анализа предоставлена только карта, относящаяся к первому изданию атласа, что для нас не сильно важно, т.к., как это принято в картографической методике, карты крайне редко создаются с нуля. Основой всегда служит существующий набор данных. И XVI век не исключение. Поэтому на изображении ниже представлен фрагмент одной из карт данного атласа, где видно Каспийское море, а автор статьи попытался передать основные соответствия с объектами на местности.

Фрагмент одной из карт входящей в собрание «Theatrum Orbis Terrarum», отображающей территорию Персии, Каспийского моря, Персидского залива и значительной части

Центральной Азии. Дан фрагмент верхней части карты

Фрагмент физической карты Азии. Числовые обозначения соответствуют тем же объектам,

что даны на предыдущем изображении

Цифрами на картах обозначены: 1 - Астрахань, 2 – дельта р. Волга, 3 – устье р. Урал, 4 – устье р. Эмба, 5 – Жанадарья, южное русло Сырдарьи, 6 – Бухара, 7 – Самарканд, 8 – оз. Тудакуль (?), 9 – Балх, 10 – Кандагар, 11 – оз. Намазкар или группа озер Хамун (?), 12 – Сарыкамышское оз. или солончак Кевир (?), 13 – территории пустынь (судя по всему, обозначена пустыня Каракум), 14 – Горган (?), 15 – Тегеран, 16 – Лахиджан, 17 – Решт, 18 – оз. Урмия, 19 – устье р. Кура, 20 – Баку, 21 – Шемахы, 22 – оз. Севан, 23 – Лори (нынешняя Лорийская крепость близ Степанавана), 24 – возможно устье р. Самур, 25 – или устье р. Самур, или устье р. Сулак, или устье р. Терек, 26 – Дербент, 27 – неизвестное озеро неизвестного происхождения (?), 28 - или устье р. Терек или устье р. Кума, 29 – Чёрное море, 30 – Багдад.

Конечно, для полной привязки карты 1570 г. такого количества соответствий на самом деле не совсем достаточно, ровным счетом потому, что автором не было идентифицировано достаточно большое количество городов. Некоторые объекты определяются с трудом, а достаточно большая находится вообще под сомнением. Так, например, очень искажены реки Кавказа, в Гиляне и Мазендеране, в Дагестане и Калмыкии. Где-то по середине Кавказского хребта расположено непонятное озеро. И нет, это не турецкий Ван. Общая конфигурация северо-западного Ирана нарушена и как будто довернута против часовой стрелки, Апшеронский полуостров вообще не наблюдается, Кавказ не отображен, но отмечен Дербент — в отличие от карты Птолемея уже ни для кого ни секрет, что Каспий продолжается намного севернее относительно Кавказского хребта. Немного странно изображены пропорции в районе современного Афганистана. А вот все что касается Центральной Азии, аналогично птолемеевой карте: Сырдарья и Амударья впадают в Каспий. Отображены Бухара и Самарканд, наблюдается сильная неразбериха в бассейнах среднеазиатских рек, наблюдаются непонятные крупные озера, которые сложно определить. И, главное, Аральского море нет, Хорезма нет, к юго-востоку от «овального» Каспия прослеживаются некие пустыни, которые как бы указывают: «Вот они незатопленные остатки Каракумов!»

И, если не углубляться в базовые (!) принципы геологии, геоморфологии, климатологии, да и, просто, истории Центральной Азии, то на самом деле может показаться, что вот они чуть ли не железобетонные доказательства того, что Каспийское море в недавнем прошлом сильно отличалось от того, что мы имеем сейчас, и даже включало в себя Аральское море — его же на старых картах нет, а отображено одно длинное и вытянутое озеро. Соответствия многих объектов на местности вполне соблюдаются, хотя и не без значительных погрешностей. Ведь не могли картографы прошлого, так хорошо отображавшие в то время очертания Европы, Африки и Южной Азии, так глупо ошибаться в обрисовке того озера, вплотную к которому расположены культурно-развитые государства и пролегают торговые пути! И это 1570 г.! Почти на три столетия позже знаменитого путешествия Марко Поло, почти на столетие позже начала самых эпохальных событий эры Великих географически открытий, на 95 лет позже окончания знаменитого путешествия тверского купца Афанасия Никитина в Индию, которое включало в себя путь через Каспийское море.

Значительное количество более поздних карт продолжают отображать Каспий «овальным» и игнорируют существование Аральского моря.

Карта Персии 1679 г. Каспийское море отображено виде приближенной к круглой конфигурации

со сложным рисунком берегов

Фрагмент карты 1690 г.

Фрагмент карты 1730 г. издания Матеуса Зойтера

Но, стоит заметить, что очертания этого самого «овала» регулярно меняются. Так карта 1679 г. вообще показывает очертания озера угловатыми, что как бы постепенно приближает нас к реальным формам. Произведения Матеуса Зойтера, как представленная выше карта 1730 г., в основном основаны на работах более ранних лет — в нашем случае это не авторитетно. Чем ближе к нашему времени, тем больше наблюдаются «скачки» очертаний Каспийского моря. И нет, это не очередной факт на радость любителей объединить Каспий и Арал в древности, а потом их разрывать методами климатических катастроф. Просто это говорит о том, насколько оторвано друг от друга порой были расположены картографические школы, наборы данных и издательства, и каков одновременно при этом был авторитет Атлантов науки прошлого, даже не смотря на то, что в разных научных дисциплинах неоднократно происходили дополнения и даже опровержения существовавших ранее представлений.

И вновь к картам. Рассмотрим другой атлас. Он менее привычный для нас по структуре, но значительно более ранний, чем «Theatrum Orbis Terrarum». Каталонский атлас 1375 г., состоящий из шести, при этом еще разделенных на две части, листов, из которых четыре последних заняты картой-портуланом.

Фрагмент карты из Каталонского атласа. Хорошо видны Каспийское, Чёрное моря,

самая восточная часть Средиземного моря и Персидский залив

На данной карте прекрасно видно Каспийское море, имеющее почти радикально иные очертания нежели в тех картах, что уже были рассмотрены по ходу повествования. Отдаленно обрисовываются те самые очертания «располневшего морского конька», Г-образная форма. На изображении прослеживаются Апшеронский полуостров, полуостров Мангышлак, устье Куры, частично отображена северо-восточная часть озера. Южная часть явно гипертрофирована по отношению к реальным пропорциям даже при условии, что они и так нарушены крайне сильно по сравнению с тем же соседним Чёрным морем. Аральское море снова не явилось на банкет, а с востока в Каспий впадает некая река. Если ознакомится с теми двумя статьями, ссылки на которые были приложены в самом начале материала, то не составит труда сложить все данные как паззл в единую картину, где мы имеем факты изменения русла Амударьи от Арала к Каспийскому морю по руслу ныне сухого Узбоя. В этих материалах об этом подробнейшим образом рассказывается, поэтому, думаю, не стоит на этом останавливаться. Таким образом воды Амударьи и вправду поступали в Каспийское море в период составления карты, что косвенно, без отображения всей той сложной гидрографической сети и Аральского моря, отображено в каталонском атласе.

Но главный напрашивающийся вывод заключается в том, что данные по Центральной Азии и Ближнему Востоку, на основе которых строился Каталонский атлас в XIV веке гораздо более полноценны, а итоговое произведение для нас более авторитетно, чем многие последующие карты, в том числе, и «Theatrum Orbis Terrarum» Ортелия. В силу своего ориентирования произведения каталонской школы на морские плавания (на то карта и портулан) оно сильно уступает по подробности другим рассмотренным тут картам. Также делаем поправку на время создания. При этом основные сухопутные объекты и их политическая принадлежность показаны. И даже наблюдается некоторая схожесть в отрисовке некоторых элементов содержания с картами Ортелия: например, «довернутое против часовой стрелки» озеро Урмия. Но в целом можно сказать, что тот самый минус в исходных картографических данных для составления карт у разных картографических школ и издательств в данном случае сыграл положительную роль. Ведь именно Каталонский атлас можно назвать первым, по крайней мере из тех с хорошим качеством, что нашел автор данной статьи, где рука картографа работала в строго прагматичном ключе несколько против сложившейся системы знаний.

А теперь доходим до самого интересного. Вот на карте Матеуса Зойтера 1730 года Каспий имеет круглую форму. Но вот, судя по следующим изображениям, что-то пошло не так.

Карта Каспийского моря французского картографа Гийома Делиля 1723 г.

Фрагмент карты Азии Гийома Делиля 1723 г.

Семью годами ранее создаются высокоточные [для того времени] карты французского картографа Гийома Делиля, где Каспийское море прекрасно отображено в виде крайне схожей с привычной нам «планировкой». Вот он тот самый «морской конёк», причём чуть ли не буквально.

Помимо всего прочего еще один момент. Вот оно! Прямо светится на карте Азии уже упомянутого автора к востоку от Каспия — Аральское море. Явилось все-таки после тысячелетнего отпуска!

Именно после подобного сравнения целого ряда карт, считаю, любые вопросы о «круглых» Каспиях и тем более всех тех псевдонаучных спекуляциях, к коим мы еще вернемся, должны быть закрыты. Складывается картина крайне небольшого внимания ученых прошлого к достоверному отображению береговых линий данного озера. И в который раз можно удивляться тому, как это умудрялись на протяжении столетий допускать — не уж то созданный Птолемеем и античной компанией образ настолько въелся в географические школы всех европейских стран? Одновременно да и в тоже время нет. Однако на мысль того, почему подобное могло произойти в первую очередь должны приходить две важные вещи: совершенствование методов анализа территории и, главное, само наличие той самой заинтересованности тех или иных сторон в подробном описании центрально азиатского региона. За неимением второго большинство авторов карт так и отрисовывали белые пятна в виде ранее существовавших шаблонов, не прибегая к сбору новых материалов. Подобное может говорить о многом. И, что однозначно, таких белых пятен на старых картах было очень много. Это не говоря уже о тех территориях, что долгое время были не изучены или только открываются и начинают изучаться.

Постепенно с развитием технологий и усовершенствованием методологии создания карт начинают появляться люди, если не в политических целях, так в чисто экономических или научных, стремящиеся к отображению реального положения вещей. Видимо, такие люди наконец-то появились в XVIII веке. И примерно в это же время появляются политические стороны, заинтересованные в изучение местности. Например, Российская и Британская империи. В Центральной Азии постепенно продолжался упадок кочевой культуры. Для постоянно усиливающейся России степи, пустыни и горы Казахстана [и не только], населенные извечно кочующими казахами и ойратами, начинают представлять прямой политический интерес. То, во что все это вылилось, говорить не надо. Множество как географических, так и военных экспедиций в течение долгого исторического периода изучали просторы современных Казахстана, Узбекистана и Туркмении, давая все больше и больше материала по изучению ранее не очень интересных для европейской цивилизации земель. Именно так в процессе появляются все более точные карты. Так, например, уже упоминаемая мной в статье про Аральское море подробная карта его же авторства А. И. Бутакова издания 1850 г. Или вот ниже изображение Каспийского моря в атласе Стейна середины XIX века.

Скриншот фрагмента карты Европейской части России из атласа Стейна 1854 г.

Благодаря тому, что карты стали отличаться довольно хорошей подробностью, становится возможным анализ изменений самого озера. Так, например, по всем представленным картам XVIII и XIX веков можно выявить повышение уровня Каспия относительно, например, конфигурации современной: примерно от −22 до −24 м против современных −27 м. И то прибегнуть к каким-либо числовым показателям возможно при условии подтверждения со стороны анализов в контексте геологии, геоморфологии и археологии. Именно подтверждение со стороны этих дисциплин является наиболее важным. Потому что погрешность даже в картах 1-й половины XIX века порой весома. А с более ранними все и того сложнее. Да, они не показывают Каспий в виде «невнятной кракозябры», но даже общие очертания не позволяют им в полной мере доверять. Аральское море в свою очередь после его появления на картах долго рисовали в странных формах. Отдельный интерес вызывает показ Амударьи и Узбоя. На картах Делиля Амударья то соединяется с Каспием через Узбой, который еще не везде четко нарисован, что подтверждается тем, что к тому времени он уже пересох [на карте 1854 г. русло тоже сухое]. То имеется какой-то ток прямо в залив Кара-Богаз-Гол, с которым тоже есть отдельная история. На каких-то картах он показывается маленьким. На той же карте Стейна его вовсе почти нет. Конечно, данный залив изменчив, но вряд ли испытывал критические понижения. Тут уже реально есть повод подумать: не то реально сильно усыхал, не то сыграли роль труднодоступность региона или плохая погода во время съемок. Но вот наличие от него тока

в данный залив от Амударьи – это уже раздел фантастики. Допускаю, что исследователями в XVIII веке ряд из солончаковых впадин вдоль южной границы плато Устюрт был воспринят как остатки русла.

Начиная с середины-конца XIX Каспийское море отображается с прекрасной точностью, как и

в принципе весь центрально-азиатский регион. Как и говорилось ранее, это было связано к экспансией России и Британии в регионе. Точнее на этот раз уже с завершающей фазой, когда точное картографическое обеспечение было просто необходимо как в военных целях, так и

в хозяйственных. Результатом этого и стали качественные по точности карты Центральной Азии, Каспийского моря и сопредельных территорий.

Скриншот фрагмента карты Европейской части России 1903 г.

«Карты Каспийского моря разных веков». Каспийское море нормального человека изображено

в правом нижнем углу под №11

А теперь, коль история закончилась хорошо, все будут жить долго и счастливо, и даже подмытый при подъёме уровня Каспия барак в городе Каспийск никого не огорчит, то можно рассмотреть оставшиеся моменты, о который автор упоминал, но так и не соизволил полностью раскрыть, и те, которые хочется рассмотреть в силу большого количества информационных спекуляций по нашей теме.

Момент первый заключается в том, что ранее в статье говорилось о том, что у европейских картографов не хватало данных для правильного составления карт Каспийского моря и Центральной Азии. Как такое возможно, если европейские страны активно участвовали в торговле по Шёлковому пути? Вопрос весьма и весьма интересный, но разрешается он скорее всего двумя вариантами.

По территории Центральной Азии происходило значительное количество торговых маршрутов. Великий Шёлковый путь пролегал лишь в юго-восточной части региона, а по остальной территории были разбросано множество других путей сообщений, связывающих основные торговые центры. Но достаточно ли наличие самих путей? Хорошо, кто-то путешествует по ним. Но могут ли эти люди быть авторитетны? Обладают ли они должным умением ориентироваться не только на местности, но и в целом в положении объектов в регионе? Нет, нисколько не хочется всем торговцам прошлого навязать топографический кретинизм. Просто для составления точной карты требуется большой объем связанных и подробных описаний. И из этого выходит следующая проблема: а кто-то из составителей карт был на «месте преступления»? Для составления карт необходимо или подробное описание местности, желательно с какими-то зарисовками, либо результаты измерений. Например, известно, что та же карта Птолемея, которая много веков спустя продолжала пользоваться большим авторитетом, строилась как на математических расчетах, так и на рассказах путешественников. И насколько можно доверять точности тогдашних расчётов [2] и тем более правдивости чьих-то рассказов? А самим представителям тогдашней географической науки изучать местность мог целый ряд факторов: труднодоступность многих мест центрально-азиатских районов, опасность со стороны как местного в основном кочевого населения, так и погодных условий, постоянная нестабильная военно-политическая обстановка, которая вообще с рубежа XIV и XV веков вплоть до начала XVIII века сделала значительную часть Средней Азии неудобной и опасной для торговли. Поэтому веками искаженная информация доходила до составителей, и лишь со временем и с развитием технологий постепенно начали вносится все более приближенные к реальности поправки.

Известные путешественники тоже вряд ли могли правильно охарактеризовать расположение и очертания центрально-азиатских озер, даже если бы рассматривали это как важную для себя цель. Так итальянский монах Плано Карпини, направленный Папой Римским с дипломатической миссией в монгольскую столицу Каракорум, которую по итогу достигнул в 1246 г. и успешно вернулся обратно в Европу, держал свой путь через столицу улуса Джучи Сарай-Бату и дальше в район Ташкента, пройдя от северной оконечности Каспийского моря к обширной дельте Сырдарьи. По другой версии путешественник все-таки «заходил» в Хорезм. И, если со вторым вообще не понятно, то в первом случае очевидно путь лежал по степной зоне вдалеке от плато Устюрт, разделяющего Каспий и Арал – не виден был даже северный чинк (уступ) Устюрта, а Северный Арал мог казаться восточным продолжением Каспия. А если путь Карпини и пролегал через Хорезм, то так ли важно ему было описание местности, если поле его интересов лежало в другой области?

Карта маршрутов путешествий Карпини, Рубрука и Марко Поло

с показом линий торговый путей

Другой монах-дипломат Андре де Лонжюмо держал свой путь в монгольскую столицу через Хорасан и Согдиану, что гораздо восточнее Арала. А фламандский путешественник Гильом де Рубрук, кстати тоже монах-дипломат, хоть и по большей части повторял путь Карпини и даже вел более подробное описание местности, но в районе Западного Казахстана прошел севернее, еще дальше от Устюрта и Арала. Достигнув реки Талас, Рубрук делает заметку о том, что хребет Каратау и все дальнейшая горная система Тянь-Шаня является продолжением Кавказа, а восточные берега Каспийского моря были уже пройдены. Естественно, подобное заключение основывалось на свидетельствах местных жителей. Но насколько им можно верить, вспоминая наши умозаключения двумя абзацами ранее?

Наконец-то то, почему мы точно не можем говорить о том, что Каспий мог быть «овальным», «круглым» и иметь форму берегов, сильно отличающуюся от современной и, почему все существующие рассказы про какие-либо катастрофические изменения озера в прошлом являются хорошим притянутым за отдельные факты фантастическим рассказом, но никак не попыткой объяснить реальные тенденции? Во-1, вся статья выше была посвящена именно тому, почему нельзя доверять старым картам и даже объяснено каким из них и в какой степени. Во-2, вся хронология истории Каспийского моря хоть и косвенно, но все равно достаточно подробно описана в авторском материале про Узбой (см. начало статьи). Там описывается специфика Каспия и Арала причем не со времен правления Царя-гороха, а аж с конца палеозойской эры. Есть описания того, при каких условиях и в какие доисторические эпохи Каспийское и Аральское море были объединены. И, главное, при какое уровне воды они были едины, и какие очертания это единение имело.

Большое количество материала в Интернете, на основе определенных логических рассуждений и фактов с подтверждением через старые карты, пытается моделировать вопреки всем сложившимся знаниям в области истории, геологии, геоморфологии, археологии, климатологии и др. разные якобы катастрофические явления. Ровным счетом любые рассуждения, например, о том, что Каспий и Арал когда-то были едины в виде «Овального моря» бьются о фактор рельефа и его изменчивости, которая естественно существует, но любые изменения рельефа в таких масштабах происходят ни за пару сотен лет, а начиная порой не с одного десятка тысяч лет. Любые скоротечные изменения уровня моря, да и вообще любые изменения, тем более в недавнее время, оставляют явные следы в виде элементов эрозионного рельефа и осадков, которые хорошо выявляются и анализируются. Вот что-то геоморфология Средней Азии в отличие от некоторых ЖЖ-блогеров и других любителей «поспекулировать» [причем всегда не со зла] не знает ни о каких катастрофических явлениях недавнего времени в противовес, например, Чёрному морю, где в сравнительно не таком давнем прошлом случались катастрофические изменения.

Конечно, нельзя не упомянуть исторические события. Территория между Каспием и Аралом является кладезем разных археологических объектов и была ареной разных исторических событий.. История степных ираноязычных народов, авар, хазар, огузов связана с данным регионом. Обнаружены остатки первобытных стоянок, парфянских, хорезмийских и туркменских крепостей. Полуостров Мангышлак является родиной известного ордынского правителя Тохтамыша. В общем говоря, чего только не происходило на этой территории в те времена, когда кто-то считает, что данный регион в силу совпадения ряда оторванных красивых фактов был под водой.

История с отображением Каспийского моря хорошо показывает то, как иногда могут ошибаться исторические источники, и то, почему их надо всегда досконально проверять и анализировать с другими в совокупности, прежде чем на них строго ориентироваться. С другой стороны хорошо прослеживаются некоторые особенности картографии и отношение к точности отображаемых объектов. Автор надеется, что после данного материала вопросы касаемо разных мифов о Каспийском морем отпадут, а старые карты ранее XVIII века продолжат быть частью истории изобразительного искусства, представляя если не образец картометрической точности и географического соответствия, то хороший пример прекрасной визуальной художественной работы.

Где-то на берегу современного Каспийского моря на полуострове Мангышлак

(источник: https://neyasyt.livejournal.com/361512.html)

Автор: Марк Ищенко

2 августа 2020 г.

Некоторая литература:

1. Волков И. В. Два города в Нижнем Поволжье на карте мира 1457 г. —

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dva-goroda-v-nizhnem-povolzhie-na-karte-mira-1457-goda/viewer

2. Щеглов Д. А. Карты Птолемея и античные периплы. —

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/karta-ptolemeya-i-antichnye-periply/viewer

3. Свиточ А. А. История последнего Аральского моря. —

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-poslednego-aralskogo-morya/viewer

4. Рычагов Г. И. Колебания уровня Каспийского моря: причины, последствия, прогноз. —