Искажённое Каспийское море на старых картах или «сказ» о том, как картографы прошлого одно озеро рисовали

И снова мы на недельку до второго уезжаем… Нет, не в Комарово, а уже в третий раз

на просторы Центральной Азии ломать зубы об гранит науки. На подходе 3-я статья авторского цикла по рекам и озерам данного региона.

1-я статья: «Аральское море пересыхало в Средние века»

2-я статья: «Узбой – потерянная связь между Аралом и Каспием»

Допускаю, что данная статья будет или последней или предпоследней. По крайней мере, все о чем хотелось сказать в рамках этого цикла было сказано или вскоре будет. Но сейчас не об этом, а вот о чем…

Старые [именно очень старые, не конца XIX века] карты всегда интересны тем, что отображают то, как ученые прошлого видели пространственное расположение континентов, морей, стран, городов и т.д. И любому, кто за свою жизнь хотя бы больше пол минуты уделил внимание просмотру какой-нибудь электронной карты в масштабе не квартала с двумя «Пятерочками» и одним «Магнитом», а всего мира, ясно при сравнительном анализе, что карты старые, карты древние весьма так отличаются от привычной нам картины. Нет, это не значит, что там зияет Гиперборея [хотя и такие есть], а London is the capital of Арабский халифат династии Аббасидов. Но по крайней мере очертания знакомых нам континентов, частей континентов, может быть отдельных объектов порой очень различаются. И чем дальше в глубины истории, тем ситуация хуже и хуже — оно и понятно, на рубеже тысячелетий, да и попозже, средств для достойного изучения местности не всегда было достаточно. Но куда порой интересней смотреть на те объекты, которые были рядом с, так сказать, развитой цивилизацией, и на то, как и отображали: близко к реальности или нет.

Я думаю, не одному мне всегда было интересно то, как отображают Каспийское море на старых картах. В нашем привычном понимании — это длинное, вытянутое с севера на юг озеро, имеющее очертания чем-то похожие на располневшего морского конька. Но вот на многих старых картах данное озеро показывается в чуть ли не противоположной вариации — овальной. И это может с одной стороны сбить с толку, с другой – не понятно, как такая «оплошность» могла быть многократно допущена. И первое опаснее всего. Чего только автор не начитался, пока готовил данную статью. Вы знали про климатическую катастрофу на рубеже Средних веков и Нового времени? А то, что Каспий ушел через дыры в землю? А то, что он накренился [куда? who?]? А про ежесекундную смену полюсов Земли? А про землетрясения и потопы как в фильме-катастрофе «2012»? Современная наука нам врет! Все геологи, геоморфологи, палеографы, археологи, историки!

Ладно, автор немного разошелся. Подобные антинаучные заявления не настолько страшны, но достаточно интересны так же, как и феномен «овального Каспия» на старых картах. Поэтому в данной статье попытаемся разобраться в том, почему Каспийское море в прошлом подобную конфигурацию иметь не могло, и попробуем выяснить, почему картографы прошлого так отображали данное озеро на своих картах.

Образец карты Птолемея

Первая карта, про которую обязательно нужно сказать — карта Клавдия Птолемея, созданная примерно в 150 г. Можно было бы упомянуть и карту Эратосфена (примерно 194 г. до н. э.), но она значительно уступает по точности и подробности карте Птолемея. Да и что говорить – она была создана на три столетия раньше. В свою очередь труд Птолемея заслужил неоспоримый авторитет вплоть до эпохи Великих географических открытий, а иногда использовался и позднее. Соответственно, можно предположить, что территория по крайней мере южной Центральной Азии должна быть очень подробно отображена на картах античного учёного. Торговля по Шёлковому пути, тесные отношения античной культуры с народами Ближнего Востока и Центральной Азии, да и, вообще, когда-то занимавшие часть центрально азиатского региона держава Александра Македонского и её эллинистические «дети» — все это должно было способствовать подробнейшему отображению территории по крайней мере Южного Каспия, Хорезма, Аральского моря, пустыни Каракум и южных предгорий Устюрта. Однако на карте Птолемея Каспийское море имеет овальные очертания. В районе Гиркании (современные северный Иран, юго-западный Турменистан), где берег наоборот должен резко менять свои очертания, он все также плавный. Кавказские горы на карте проходят от северной оконечности Каспия, говоря нам о том, что никто дальше Апшеронского полуострова [это там, где Баку] так и не плавал. Аральского моря в привычном понимании и в помине нет. Тогда как Оксус (Амударья) и Яксартес (Сырдарья) впадают в Каспийское море. На севере в озеро впадает Ра (Волга). Между Оксусом и Яксартесом есть некое «Oxian. L.» в западной части Согдианы. Вряд ли это какое-нибудь озеро Аякагытма. Может быть это и есть Арал?

Рассмотрим картографическое произведение значительно более позднее, а именно 1570 года. «Theatrum Orbis Terrarum» — творение фламандского картографа Авраама Ортелия, стоящее у истоков того типа картографических произведений, что сейчас называется географический атлас. После своего первого издания атлас многократно переиздавался и дополнялся. Для анализа предоставлена только карта, относящаяся к первому изданию атласа, что для нас не сильно важно, т.к., как это принято в картографической методике, карты крайне редко создаются с нуля. Основой всегда служит существующий набор данных. И XVI век не исключение. Поэтому на изображении ниже представлен фрагмент одной из карт данного атласа, где видно Каспийское море, а автор статьи попытался передать основные соответствия с объектами на местности.

Фрагмент одной из карт входящей в собрание «Theatrum Orbis Terrarum», отображающей территорию Персии, Каспийского моря, Персидского залива и значительной части

Центральной Азии. Дан фрагмент верхней части карты

Фрагмент физической карты Азии. Числовые обозначения соответствуют тем же объектам,

что даны на предыдущем изображении

Цифрами на картах обозначены: 1 - Астрахань, 2 – дельта р. Волга, 3 – устье р. Урал, 4 – устье р. Эмба, 5 – Жанадарья, южное русло Сырдарьи, 6 – Бухара, 7 – Самарканд, 8 – оз. Тудакуль (?), 9 – Балх, 10 – Кандагар, 11 – оз. Намазкар или группа озер Хамун (?), 12 – Сарыкамышское оз. или солончак Кевир (?), 13 – территории пустынь (судя по всему, обозначена пустыня Каракум), 14 – Горган (?), 15 – Тегеран, 16 – Лахиджан, 17 – Решт, 18 – оз. Урмия, 19 – устье р. Кура, 20 – Баку, 21 – Шемахы, 22 – оз. Севан, 23 – Лори (нынешняя Лорийская крепость близ Степанавана), 24 – возможно устье р. Самур, 25 – или устье р. Самур, или устье р. Сулак, или устье р. Терек, 26 – Дербент, 27 – неизвестное озеро неизвестного происхождения (?), 28 - или устье р. Терек или устье р. Кума, 29 – Чёрное море, 30 – Багдад.

Конечно, для полной привязки карты 1570 г. такого количества соответствий на самом деле не совсем достаточно, ровным счетом потому, что автором не было идентифицировано достаточно большое количество городов. Некоторые объекты определяются с трудом, а достаточно большая находится вообще под сомнением. Так, например, очень искажены реки Кавказа, в Гиляне и Мазендеране, в Дагестане и Калмыкии. Где-то по середине Кавказского хребта расположено непонятное озеро. И нет, это не турецкий Ван. Общая конфигурация северо-западного Ирана нарушена и как будто довернута против часовой стрелки, Апшеронский полуостров вообще не наблюдается, Кавказ не отображен, но отмечен Дербент — в отличие от карты Птолемея уже ни для кого ни секрет, что Каспий продолжается намного севернее относительно Кавказского хребта. Немного странно изображены пропорции в районе современного Афганистана. А вот все что касается Центральной Азии, аналогично птолемеевой карте: Сырдарья и Амударья впадают в Каспий. Отображены Бухара и Самарканд, наблюдается сильная неразбериха в бассейнах среднеазиатских рек, наблюдаются непонятные крупные озера, которые сложно определить. И, главное, Аральского море нет, Хорезма нет, к юго-востоку от «овального» Каспия прослеживаются некие пустыни, которые как бы указывают: «Вот они незатопленные остатки Каракумов!»

И, если не углубляться в базовые (!) принципы геологии, геоморфологии, климатологии, да и, просто, истории Центральной Азии, то на самом деле может показаться, что вот они чуть ли не железобетонные доказательства того, что Каспийское море в недавнем прошлом сильно отличалось от того, что мы имеем сейчас, и даже включало в себя Аральское море — его же на старых картах нет, а отображено одно длинное и вытянутое озеро. Соответствия многих объектов на местности вполне соблюдаются, хотя и не без значительных погрешностей. Ведь не могли картографы прошлого, так хорошо отображавшие в то время очертания Европы, Африки и Южной Азии, так глупо ошибаться в обрисовке того озера, вплотную к которому расположены культурно-развитые государства и пролегают торговые пути! И это 1570 г.! Почти на три столетия позже знаменитого путешествия Марко Поло, почти на столетие позже начала самых эпохальных событий эры Великих географически открытий, на 95 лет позже окончания знаменитого путешествия тверского купца Афанасия Никитина в Индию, которое включало в себя путь через Каспийское море.

Значительное количество более поздних карт продолжают отображать Каспий «овальным» и игнорируют существование Аральского моря.

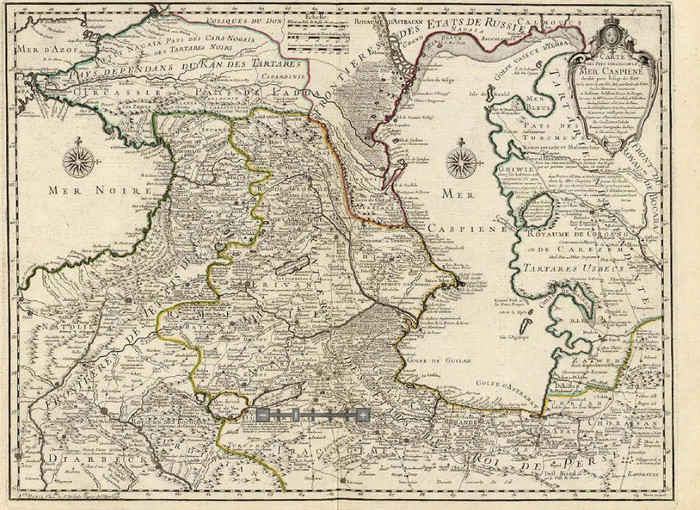

Карта Персии 1679 г. Каспийское море отображено виде приближенной к круглой конфигурации

со сложным рисунком берегов

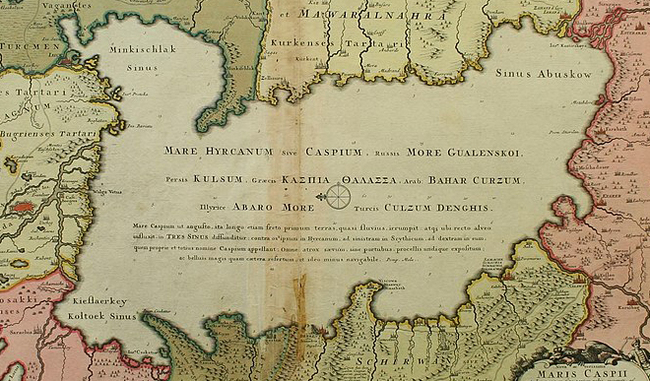

Фрагмент карты 1690 г.

Фрагмент карты 1730 г. издания Матеуса Зойтера

Но, стоит заметить, что очертания этого самого «овала» регулярно меняются. Так карта 1679 г. вообще показывает очертания озера угловатыми, что как бы постепенно приближает нас к реальным формам. Произведения Матеуса Зойтера, как представленная выше карта 1730 г., в основном основаны на работах более ранних лет — в нашем случае это не авторитетно. Чем ближе к нашему времени, тем больше наблюдаются «скачки» очертаний Каспийского моря. И нет, это не очередной факт на радость любителей объединить Каспий и Арал в древности, а потом их разрывать методами климатических катастроф. Просто это говорит о том, насколько оторвано друг от друга порой были расположены картографические школы, наборы данных и издательства, и каков одновременно при этом был авторитет Атлантов науки прошлого, даже не смотря на то, что в разных научных дисциплинах неоднократно происходили дополнения и даже опровержения существовавших ранее представлений.

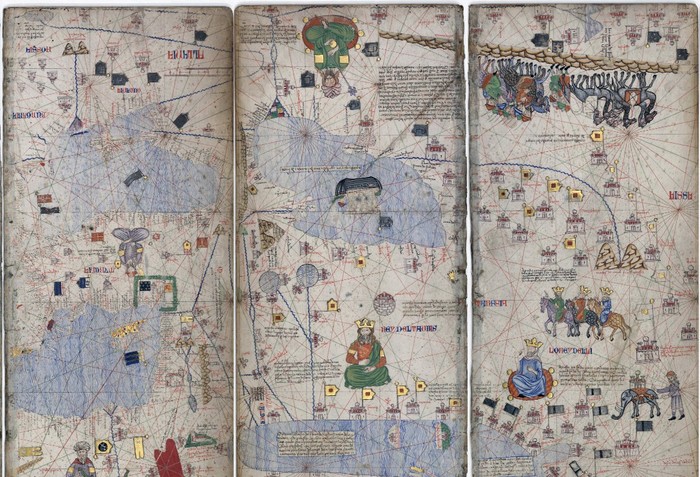

И вновь к картам. Рассмотрим другой атлас. Он менее привычный для нас по структуре, но значительно более ранний, чем «Theatrum Orbis Terrarum». Каталонский атлас 1375 г., состоящий из шести, при этом еще разделенных на две части, листов, из которых четыре последних заняты картой-портуланом.

Фрагмент карты из Каталонского атласа. Хорошо видны Каспийское, Чёрное моря,

самая восточная часть Средиземного моря и Персидский залив

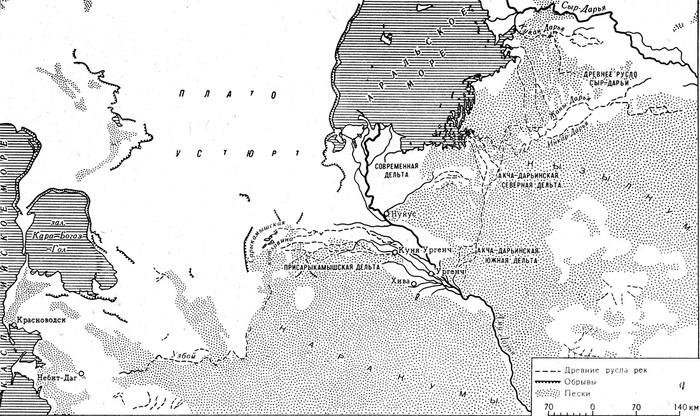

На данной карте прекрасно видно Каспийское море, имеющее почти радикально иные очертания нежели в тех картах, что уже были рассмотрены по ходу повествования. Отдаленно обрисовываются те самые очертания «располневшего морского конька», Г-образная форма. На изображении прослеживаются Апшеронский полуостров, полуостров Мангышлак, устье Куры, частично отображена северо-восточная часть озера. Южная часть явно гипертрофирована по отношению к реальным пропорциям даже при условии, что они и так нарушены крайне сильно по сравнению с тем же соседним Чёрным морем. Аральское море снова не явилось на банкет, а с востока в Каспий впадает некая река. Если ознакомится с теми двумя статьями, ссылки на которые были приложены в самом начале материала, то не составит труда сложить все данные как паззл в единую картину, где мы имеем факты изменения русла Амударьи от Арала к Каспийскому морю по руслу ныне сухого Узбоя. В этих материалах об этом подробнейшим образом рассказывается, поэтому, думаю, не стоит на этом останавливаться. Таким образом воды Амударьи и вправду поступали в Каспийское море в период составления карты, что косвенно, без отображения всей той сложной гидрографической сети и Аральского моря, отображено в каталонском атласе.

Но главный напрашивающийся вывод заключается в том, что данные по Центральной Азии и Ближнему Востоку, на основе которых строился Каталонский атлас в XIV веке гораздо более полноценны, а итоговое произведение для нас более авторитетно, чем многие последующие карты, в том числе, и «Theatrum Orbis Terrarum» Ортелия. В силу своего ориентирования произведения каталонской школы на морские плавания (на то карта и портулан) оно сильно уступает по подробности другим рассмотренным тут картам. Также делаем поправку на время создания. При этом основные сухопутные объекты и их политическая принадлежность показаны. И даже наблюдается некоторая схожесть в отрисовке некоторых элементов содержания с картами Ортелия: например, «довернутое против часовой стрелки» озеро Урмия. Но в целом можно сказать, что тот самый минус в исходных картографических данных для составления карт у разных картографических школ и издательств в данном случае сыграл положительную роль. Ведь именно Каталонский атлас можно назвать первым, по крайней мере из тех с хорошим качеством, что нашел автор данной статьи, где рука картографа работала в строго прагматичном ключе несколько против сложившейся системы знаний.

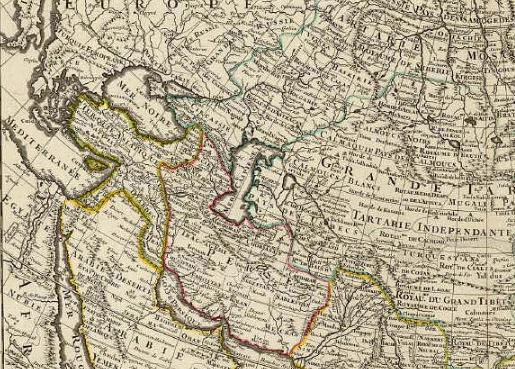

А теперь доходим до самого интересного. Вот на карте Матеуса Зойтера 1730 года Каспий имеет круглую форму. Но вот, судя по следующим изображениям, что-то пошло не так.

Карта Каспийского моря французского картографа Гийома Делиля 1723 г.

Фрагмент карты Азии Гийома Делиля 1723 г.

Семью годами ранее создаются высокоточные [для того времени] карты французского картографа Гийома Делиля, где Каспийское море прекрасно отображено в виде крайне схожей с привычной нам «планировкой». Вот он тот самый «морской конёк», причём чуть ли не буквально.

Помимо всего прочего еще один момент. Вот оно! Прямо светится на карте Азии уже упомянутого автора к востоку от Каспия — Аральское море. Явилось все-таки после тысячелетнего отпуска!

Именно после подобного сравнения целого ряда карт, считаю, любые вопросы о «круглых» Каспиях и тем более всех тех псевдонаучных спекуляциях, к коим мы еще вернемся, должны быть закрыты. Складывается картина крайне небольшого внимания ученых прошлого к достоверному отображению береговых линий данного озера. И в который раз можно удивляться тому, как это умудрялись на протяжении столетий допускать — не уж то созданный Птолемеем и античной компанией образ настолько въелся в географические школы всех европейских стран? Одновременно да и в тоже время нет. Однако на мысль того, почему подобное могло произойти в первую очередь должны приходить две важные вещи: совершенствование методов анализа территории и, главное, само наличие той самой заинтересованности тех или иных сторон в подробном описании центрально азиатского региона. За неимением второго большинство авторов карт так и отрисовывали белые пятна в виде ранее существовавших шаблонов, не прибегая к сбору новых материалов. Подобное может говорить о многом. И, что однозначно, таких белых пятен на старых картах было очень много. Это не говоря уже о тех территориях, что долгое время были не изучены или только открываются и начинают изучаться.

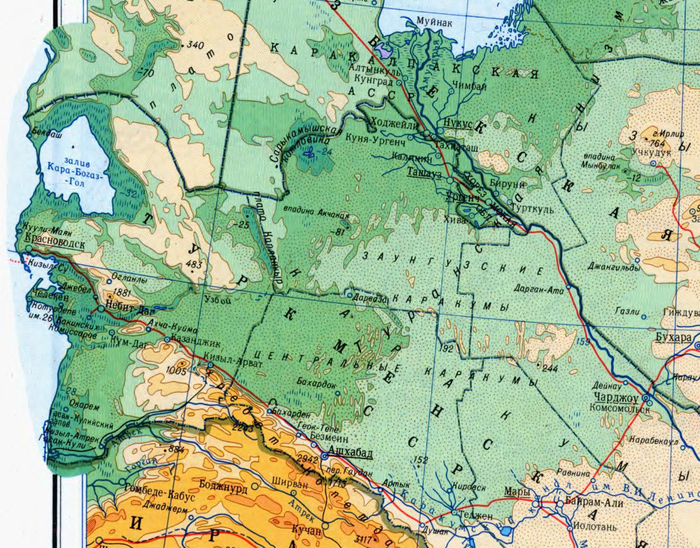

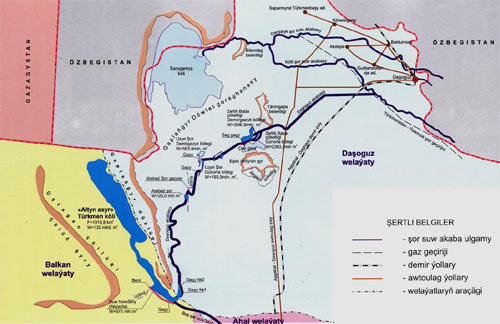

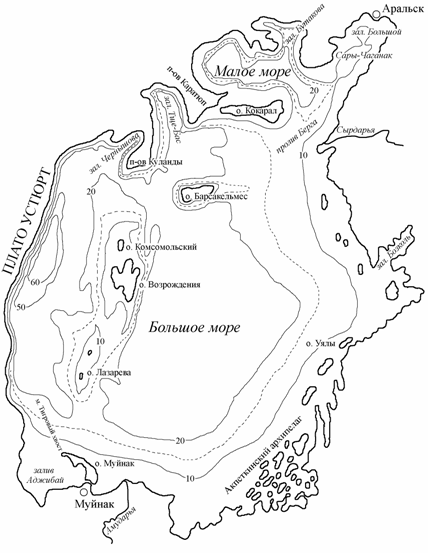

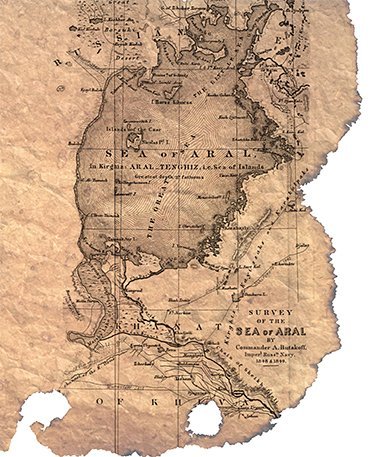

Постепенно с развитием технологий и усовершенствованием методологии создания карт начинают появляться люди, если не в политических целях, так в чисто экономических или научных, стремящиеся к отображению реального положения вещей. Видимо, такие люди наконец-то появились в XVIII веке. И примерно в это же время появляются политические стороны, заинтересованные в изучение местности. Например, Российская и Британская империи. В Центральной Азии постепенно продолжался упадок кочевой культуры. Для постоянно усиливающейся России степи, пустыни и горы Казахстана [и не только], населенные извечно кочующими казахами и ойратами, начинают представлять прямой политический интерес. То, во что все это вылилось, говорить не надо. Множество как географических, так и военных экспедиций в течение долгого исторического периода изучали просторы современных Казахстана, Узбекистана и Туркмении, давая все больше и больше материала по изучению ранее не очень интересных для европейской цивилизации земель. Именно так в процессе появляются все более точные карты. Так, например, уже упоминаемая мной в статье про Аральское море подробная карта его же авторства А. И. Бутакова издания 1850 г. Или вот ниже изображение Каспийского моря в атласе Стейна середины XIX века.

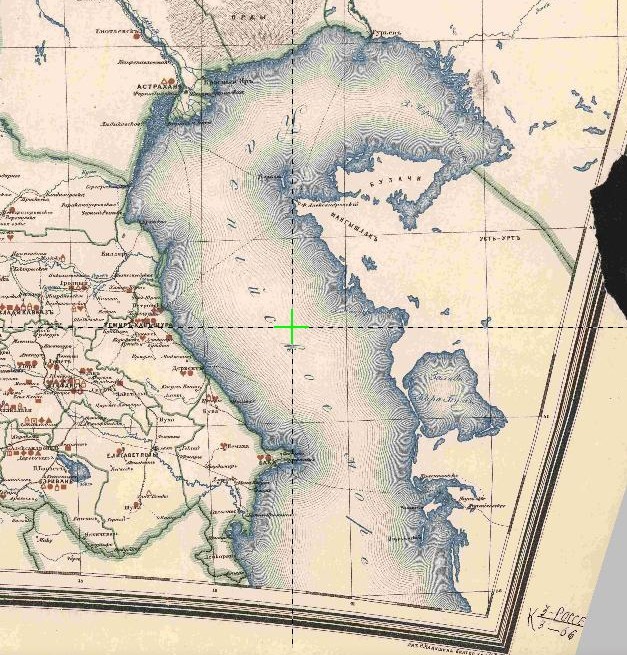

Скриншот фрагмента карты Европейской части России из атласа Стейна 1854 г.

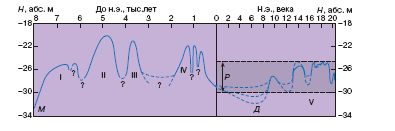

Благодаря тому, что карты стали отличаться довольно хорошей подробностью, становится возможным анализ изменений самого озера. Так, например, по всем представленным картам XVIII и XIX веков можно выявить повышение уровня Каспия относительно, например, конфигурации современной: примерно от −22 до −24 м против современных −27 м. И то прибегнуть к каким-либо числовым показателям возможно при условии подтверждения со стороны анализов в контексте геологии, геоморфологии и археологии. Именно подтверждение со стороны этих дисциплин является наиболее важным. Потому что погрешность даже в картах 1-й половины XIX века порой весома. А с более ранними все и того сложнее. Да, они не показывают Каспий в виде «невнятной кракозябры», но даже общие очертания не позволяют им в полной мере доверять. Аральское море в свою очередь после его появления на картах долго рисовали в странных формах. Отдельный интерес вызывает показ Амударьи и Узбоя. На картах Делиля Амударья то соединяется с Каспием через Узбой, который еще не везде четко нарисован, что подтверждается тем, что к тому времени он уже пересох [на карте 1854 г. русло тоже сухое]. То имеется какой-то ток прямо в залив Кара-Богаз-Гол, с которым тоже есть отдельная история. На каких-то картах он показывается маленьким. На той же карте Стейна его вовсе почти нет. Конечно, данный залив изменчив, но вряд ли испытывал критические понижения. Тут уже реально есть повод подумать: не то реально сильно усыхал, не то сыграли роль труднодоступность региона или плохая погода во время съемок. Но вот наличие от него тока

в данный залив от Амударьи – это уже раздел фантастики. Допускаю, что исследователями в XVIII веке ряд из солончаковых впадин вдоль южной границы плато Устюрт был воспринят как остатки русла.

Начиная с середины-конца XIX Каспийское море отображается с прекрасной точностью, как и

в принципе весь центрально-азиатский регион. Как и говорилось ранее, это было связано к экспансией России и Британии в регионе. Точнее на этот раз уже с завершающей фазой, когда точное картографическое обеспечение было просто необходимо как в военных целях, так и

в хозяйственных. Результатом этого и стали качественные по точности карты Центральной Азии, Каспийского моря и сопредельных территорий.

Скриншот фрагмента карты Европейской части России 1903 г.

«Карты Каспийского моря разных веков». Каспийское море нормального человека изображено

в правом нижнем углу под №11

А теперь, коль история закончилась хорошо, все будут жить долго и счастливо, и даже подмытый при подъёме уровня Каспия барак в городе Каспийск никого не огорчит, то можно рассмотреть оставшиеся моменты, о который автор упоминал, но так и не соизволил полностью раскрыть, и те, которые хочется рассмотреть в силу большого количества информационных спекуляций по нашей теме.

Момент первый заключается в том, что ранее в статье говорилось о том, что у европейских картографов не хватало данных для правильного составления карт Каспийского моря и Центральной Азии. Как такое возможно, если европейские страны активно участвовали в торговле по Шёлковому пути? Вопрос весьма и весьма интересный, но разрешается он скорее всего двумя вариантами.

По территории Центральной Азии происходило значительное количество торговых маршрутов. Великий Шёлковый путь пролегал лишь в юго-восточной части региона, а по остальной территории были разбросано множество других путей сообщений, связывающих основные торговые центры. Но достаточно ли наличие самих путей? Хорошо, кто-то путешествует по ним. Но могут ли эти люди быть авторитетны? Обладают ли они должным умением ориентироваться не только на местности, но и в целом в положении объектов в регионе? Нет, нисколько не хочется всем торговцам прошлого навязать топографический кретинизм. Просто для составления точной карты требуется большой объем связанных и подробных описаний. И из этого выходит следующая проблема: а кто-то из составителей карт был на «месте преступления»? Для составления карт необходимо или подробное описание местности, желательно с какими-то зарисовками, либо результаты измерений. Например, известно, что та же карта Птолемея, которая много веков спустя продолжала пользоваться большим авторитетом, строилась как на математических расчетах, так и на рассказах путешественников. И насколько можно доверять точности тогдашних расчётов [2] и тем более правдивости чьих-то рассказов? А самим представителям тогдашней географической науки изучать местность мог целый ряд факторов: труднодоступность многих мест центрально-азиатских районов, опасность со стороны как местного в основном кочевого населения, так и погодных условий, постоянная нестабильная военно-политическая обстановка, которая вообще с рубежа XIV и XV веков вплоть до начала XVIII века сделала значительную часть Средней Азии неудобной и опасной для торговли. Поэтому веками искаженная информация доходила до составителей, и лишь со временем и с развитием технологий постепенно начали вносится все более приближенные к реальности поправки.

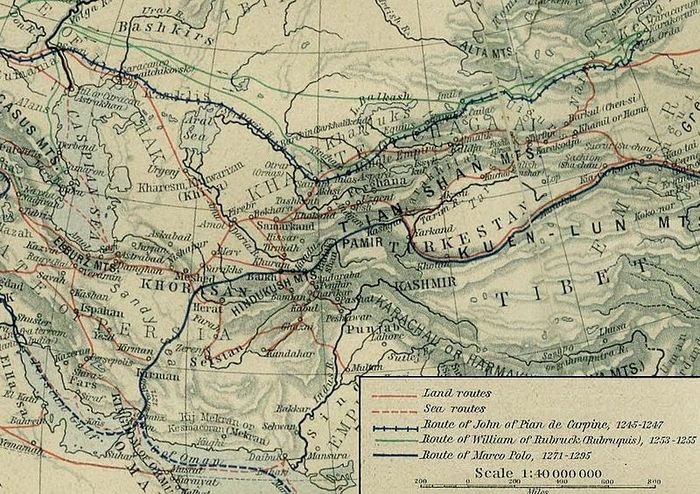

Известные путешественники тоже вряд ли могли правильно охарактеризовать расположение и очертания центрально-азиатских озер, даже если бы рассматривали это как важную для себя цель. Так итальянский монах Плано Карпини, направленный Папой Римским с дипломатической миссией в монгольскую столицу Каракорум, которую по итогу достигнул в 1246 г. и успешно вернулся обратно в Европу, держал свой путь через столицу улуса Джучи Сарай-Бату и дальше в район Ташкента, пройдя от северной оконечности Каспийского моря к обширной дельте Сырдарьи. По другой версии путешественник все-таки «заходил» в Хорезм. И, если со вторым вообще не понятно, то в первом случае очевидно путь лежал по степной зоне вдалеке от плато Устюрт, разделяющего Каспий и Арал – не виден был даже северный чинк (уступ) Устюрта, а Северный Арал мог казаться восточным продолжением Каспия. А если путь Карпини и пролегал через Хорезм, то так ли важно ему было описание местности, если поле его интересов лежало в другой области?

Карта маршрутов путешествий Карпини, Рубрука и Марко Поло

с показом линий торговый путей

Другой монах-дипломат Андре де Лонжюмо держал свой путь в монгольскую столицу через Хорасан и Согдиану, что гораздо восточнее Арала. А фламандский путешественник Гильом де Рубрук, кстати тоже монах-дипломат, хоть и по большей части повторял путь Карпини и даже вел более подробное описание местности, но в районе Западного Казахстана прошел севернее, еще дальше от Устюрта и Арала. Достигнув реки Талас, Рубрук делает заметку о том, что хребет Каратау и все дальнейшая горная система Тянь-Шаня является продолжением Кавказа, а восточные берега Каспийского моря были уже пройдены. Естественно, подобное заключение основывалось на свидетельствах местных жителей. Но насколько им можно верить, вспоминая наши умозаключения двумя абзацами ранее?

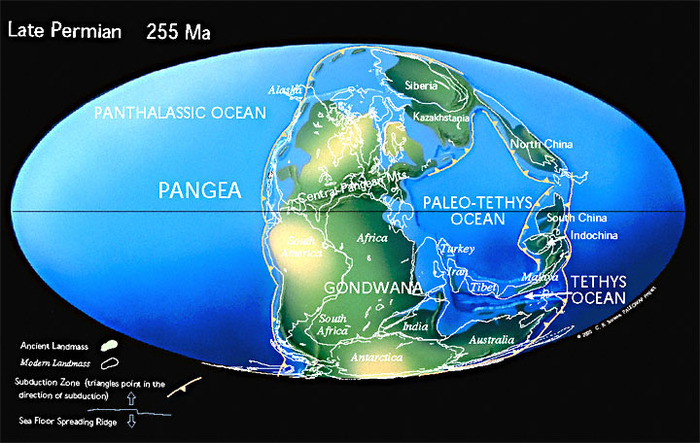

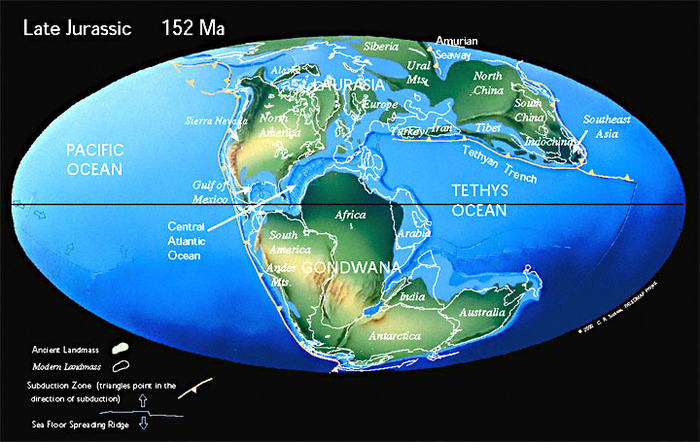

Наконец-то то, почему мы точно не можем говорить о том, что Каспий мог быть «овальным», «круглым» и иметь форму берегов, сильно отличающуюся от современной и, почему все существующие рассказы про какие-либо катастрофические изменения озера в прошлом являются хорошим притянутым за отдельные факты фантастическим рассказом, но никак не попыткой объяснить реальные тенденции? Во-1, вся статья выше была посвящена именно тому, почему нельзя доверять старым картам и даже объяснено каким из них и в какой степени. Во-2, вся хронология истории Каспийского моря хоть и косвенно, но все равно достаточно подробно описана в авторском материале про Узбой (см. начало статьи). Там описывается специфика Каспия и Арала причем не со времен правления Царя-гороха, а аж с конца палеозойской эры. Есть описания того, при каких условиях и в какие доисторические эпохи Каспийское и Аральское море были объединены. И, главное, при какое уровне воды они были едины, и какие очертания это единение имело.

Большое количество материала в Интернете, на основе определенных логических рассуждений и фактов с подтверждением через старые карты, пытается моделировать вопреки всем сложившимся знаниям в области истории, геологии, геоморфологии, археологии, климатологии и др. разные якобы катастрофические явления. Ровным счетом любые рассуждения, например, о том, что Каспий и Арал когда-то были едины в виде «Овального моря» бьются о фактор рельефа и его изменчивости, которая естественно существует, но любые изменения рельефа в таких масштабах происходят ни за пару сотен лет, а начиная порой не с одного десятка тысяч лет. Любые скоротечные изменения уровня моря, да и вообще любые изменения, тем более в недавнее время, оставляют явные следы в виде элементов эрозионного рельефа и осадков, которые хорошо выявляются и анализируются. Вот что-то геоморфология Средней Азии в отличие от некоторых ЖЖ-блогеров и других любителей «поспекулировать» [причем всегда не со зла] не знает ни о каких катастрофических явлениях недавнего времени в противовес, например, Чёрному морю, где в сравнительно не таком давнем прошлом случались катастрофические изменения.

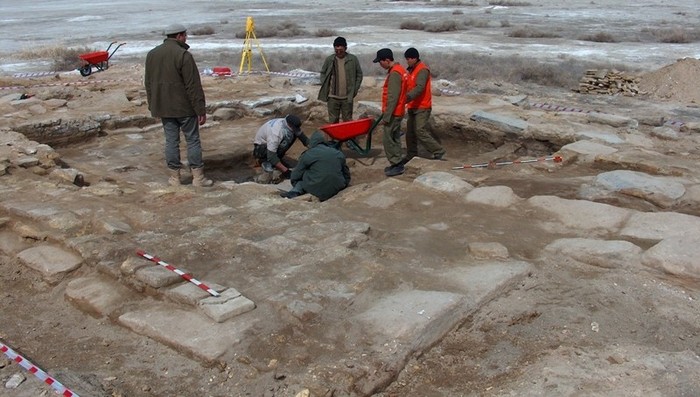

Конечно, нельзя не упомянуть исторические события. Территория между Каспием и Аралом является кладезем разных археологических объектов и была ареной разных исторических событий.. История степных ираноязычных народов, авар, хазар, огузов связана с данным регионом. Обнаружены остатки первобытных стоянок, парфянских, хорезмийских и туркменских крепостей. Полуостров Мангышлак является родиной известного ордынского правителя Тохтамыша. В общем говоря, чего только не происходило на этой территории в те времена, когда кто-то считает, что данный регион в силу совпадения ряда оторванных красивых фактов был под водой.

История с отображением Каспийского моря хорошо показывает то, как иногда могут ошибаться исторические источники, и то, почему их надо всегда досконально проверять и анализировать с другими в совокупности, прежде чем на них строго ориентироваться. С другой стороны хорошо прослеживаются некоторые особенности картографии и отношение к точности отображаемых объектов. Автор надеется, что после данного материала вопросы касаемо разных мифов о Каспийском морем отпадут, а старые карты ранее XVIII века продолжат быть частью истории изобразительного искусства, представляя если не образец картометрической точности и географического соответствия, то хороший пример прекрасной визуальной художественной работы.

Где-то на берегу современного Каспийского моря на полуострове Мангышлак

(источник: https://neyasyt.livejournal.com/361512.html)

Автор: Марк Ищенко

2 августа 2020 г.

Некоторая литература:

1. Волков И. В. Два города в Нижнем Поволжье на карте мира 1457 г. —

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dva-goroda-v-nizhnem-povolzhie-na-karte-mira-1457-goda/viewer

2. Щеглов Д. А. Карты Птолемея и античные периплы. —

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/karta-ptolemeya-i-antichnye-periply/viewer

3. Свиточ А. А. История последнего Аральского моря. —

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-poslednego-aralskogo-morya/viewer

4. Рычагов Г. И. Колебания уровня Каспийского моря: причины, последствия, прогноз. —