Малоизвестные острова Санкт-Петербурга. История и современность. 2-я половина I-й части и II-я часть

Прим. автора: Решил максимально сократить объем цикла статей, чтобы не делать 3-ю публикацию. Поэтому попытался в данной публикации уместить и 2-ю часть своей статьи, убрав те острова, от отсутствия которых материал не потеряет своей главной цели. Те острова, чьи описания были убраны будут даны в конце

ОСТРОВА ДАМБ МОСКОГО КАНАЛА

В середине XIX в. перед правительством города встала логистическая проблема подвоза морских грузов. Все основные пристани и ассоциированные с ними предприятия находились в пределах города. К устью Большой Невы, как главной водной артерии, вёл извилистый фарватер, зажатый Белой, Синефлагской мелями и мелью Золотой остров. Сейчас он известен, как Корабельный фарватер. Небольшая глубина не позволяла кораблям с осадкой больше 2,4 м без применения специальных понтонных конструкций, камелей, входить в русло реки.

Для доставки грузов из порта Кронштадта, где без проблем могли разгружаться крупные корабли, приходилось использовать малогабаритные суда, что не могло не отразиться на стоимости доставки и временных затратах на ее осуществление. Среди торговцев даже ходила поговорка, что на доставку груза из Кронштадта до Петербурга нужно столько же времени, сколько потребуется на плавание до Кронштадта из Лондона.

Одновременно необходимо было решить вопрос организации единого морского городского порта.

В течении многих лет разрабатывались разные проекты размещения порта. В 1869 г. изобретателем и крупным влиятельным предпринимателем Н. И. Путиловым, в том же году приобрётшим рельсопрокатный завод, который чуть позже станет известен как Путиловский (ныне Кировский) завод, была поддержана идея инженера И. А. Заржецкого о размещения порта на острове Гутуевском и организация до порта Кронштадта углубленного фарватера — Морского канала.

Само название проекта включает в себя слово «канал», что как бы намекает на ассоциацию большей части Невской губы с сушей или, правильнее сказать, «болотом», мелью — настолько проблематична была доставка грузов морским путем до петербургских пристаней.

Одновременно Н. И. Путилов инициировал постройку [Путиловской] железнодорожной ветви, которая бы соединяла портовые сооружения нового Морского порта с полотном Соединительной ветви (открыта в 1854 г.), тем самым создавая единое сообщение между портом, Николаевским (ныне Октябрьское), Петергофским (ныне Балтийское), Варшавским железнодорожными направлениями, а также Царскосельской железной дорогой.

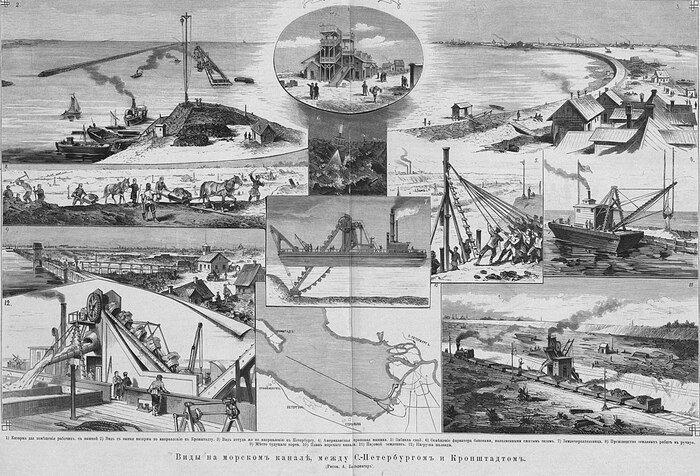

▼ Рис. 21. Строительство Морского канала на иллюстрациях А. Ф. Бальдингера

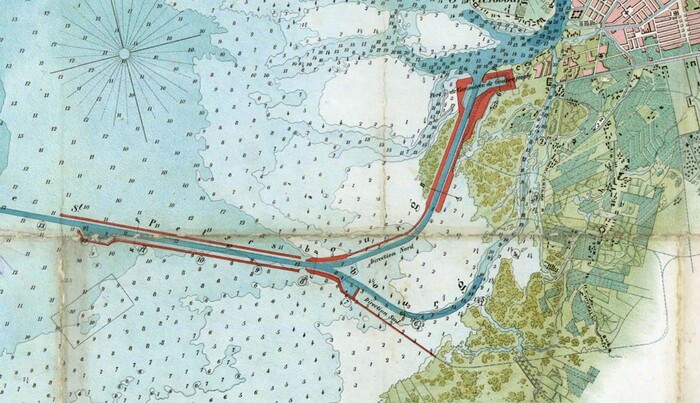

Работы по строительству Морского канала были начаты в 1877 г. и завершены в 1885 г. Их результатом стал судоходный фарватер длинной 29,6 км. Начало он берет ближе к устью Большой Невы между намытыми и укрепленными северными оконечностями Гутуевского и Канонерского островов с образованием так называемых Невских ворот. Заканчивался канал у начала Кронштадтского фарватера — Малого Кронштадтского рейда. Его глубина составила 6,7 м. В ходе дноуглубительных работ было поднято со дна Финского залива 8 млн м³ грунта.

Ранее мы уже говорили о том, что Морской канал в районе островов Канонерского и Гутуевского окружен укрепленными широкими дамбами с портовыми пристанями и сооружениями. Но общие масштабы защитных сооружений Морского канала куда значительнее.

Дабы защитить фарватер от заиливания, окружающие по обе стороны дамбы были построены на протяжении 4,7 км вдоль канала после выхода из акватории порта. При этом сама внешняя акватория порта (аванпорт) была так же образована дамбами. Западная граница представляла из себя, собственно, дамбу Канонерского острова, теперь сильно удлинившегося с севера на юг. Очертания южной дамбы сейчас прослеживаются по так называемой дороге в Угольную гавань.

Ширина канала по дну составила 85 м в ограждённой дамбами части и 107 м — в «неограждённой».

Дамбы вдоль фарватера в акватории Финского залива и дамбы самого порта разделены небольшим перпендикулярным каналу проливом. Это место, считающееся входом в акваторию Морского порта, носит неофициальное название «Золоте ворота». Здесь в 1970-х была поставлена одна из приветствующих гостей города стел с надписью «Ленинград».

Первоначально уходящие от «Золотых ворот» в акваторию Финского залива дамбы Морского канала были представлены двумя протяженными параллельно расположенными островами. Длина северного острова достигала 4,7 км, южного — 4,4 км с учетом трапециевидного изгиба в дальней от материка, «головной», стороне. Ширина дамб составила в среднем 25 м.

Их возведение осуществлялось непосредственно в процессе дноуглубительных работ при прокладывании фарватера: забивались ряды свай, на которые насаживались ряжевые конструкции, заполняемые поднятым земснарядами грунтом, после чего заполнялось пространство между уже созданными на 1-м этапе береговыми укреплениями. Надводная часть с пологими откосами покрывалась крупным булыжным камнем, уложенным на слой щебня.

▼ Рис. 22. Фрагмент карты Морского канала 1885 г. Изображен сам Морской канал, построенные вдоль него дамбы с разделением в месте входа в акваторию порта. Хорошо прослеживаются подходящие к дамбам ветки Путиловской железной дороги

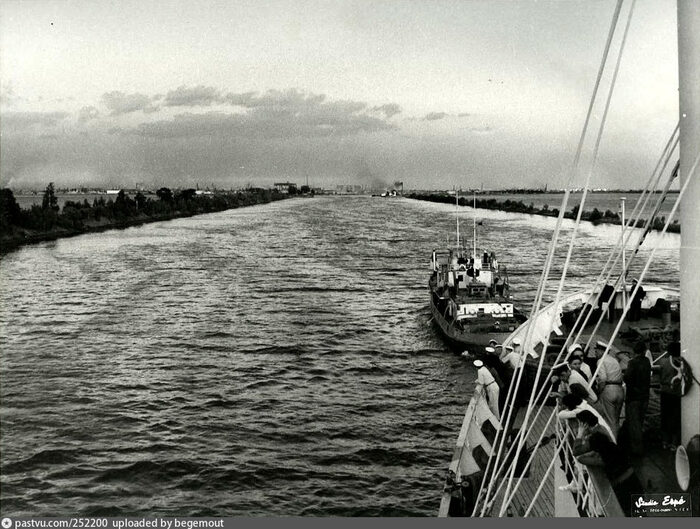

▼ Рис. 23. Морской канал. 1956 г.

С момента своей постройки дамбы в акватории Финского залива не подвергались какой-либо глобальной реконструкции. Очевидно, что периодически, в особенности, в советское время, проводились определенные работы по укреплению берегов. Однако они носили сугубо локальный характер.

В 1960–1980-е гг. Морской канал был углублен. Новая глубина фарватера по всей длине составила в среднем 14,8 м, что позволило проходить по каналу крупным современным пассажирским и грузовым судам.

▼ Рис. 24. Дамбы Морского канала. Современный вид

Тем временем внешние дамбы продолжали подвергаться разрушению. Постепенно из двух длинных островов остались только цепочки из нескольких отдельных: северная дамба разделилась на примерно 9 фрагментов, южная — на 4. Наиболее хорошо сохранились участки на концах сооружения, в особенности, в «голове дамбы», где необходима наибольшая защита, чаще проводятся работы по восстановлению сооружения, осуществляется размещение объектов навигации.

Чем может быть обусловлено, казалось бы, такое халатное отношение к стратегически важному объекту, которые, не смотря на свой возраст, прекрасно функционирует?

Во-1, не смотря на то, что значительная часть обеих внешних дамб скрылась под водой, они продолжают выполнять свою защитную функцию. Во-2, при габаритах и осадке современных кораблей в соотношении к ширине зажатого между двумя сплошными дамбами фарватера ход одного такого крупного корабля непременно отражается на уровне воды позади него. Это снижает возможную допустимую величину осадки для идущего следующим судна на достаточно значительном расстоянии от проходящего первого судна. Когда же дамба не сплошная, то данный негативный эффект быстро нивелируется массивом воды, поступающим из окружающей акватории.

▼ Рис. 25. Стела «Ленинград». Южная часть «Золотых ворот»

ГАЛЕРНЫЙ ПОЛУОСТРОВ

Переместимся немного севернее Морского порта и, словно ведущий путь в сторону верховий Невы корабль, мы выходим из Морского канала, постепенно направляемся вглубь города и попадаем непосредственно в устье Большой Невы. Одновременно в этом месте берет свое начало река Екатерингофка и находится устье Фонтанки, расположенное между западной оконечностью Безымянного острова и вытянутым участком суши, называемым островом Галерным (см. карту ниже).

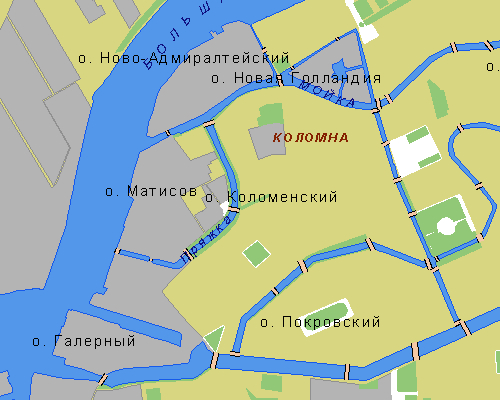

▼ Рис. 26. Расположение островов в районе устьев Фонтанки, Мойки и канала Грибоедова

Судьба данного острова остается неразрывно связанной с развитием судостроительной промышленности. В XVIII в. здесь была организована часть галерной верфи, специализирующейся, как это следует из названия, на строительстве галер — многовесельных военных суден. Сам остров закономерно получил аналогичное название.

В последующем остров был частью разных судостроительных предприятий, сменявших друг друга и свои наименования. С 1992 г. область Галерного острова является владением АО «Адмиралтейские Верфи».

▼ Рис. 27. Вид на устье реки Фонтанки. Галерный полуостров в середине

(фото: Станислав Забурдаев)

В 1960-е гг. остров был присоединен к соседнему Коломенскому острову, после того как был частично засыпан разделявший их правый рукав Фонтанки. Сейчас на месте возникшей перемычки стоит проходная судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи». Оставшийся участок бывшего русла Фонтанки ныне носит название Большого ковша.

МАТИСОВ ОСТРОВ

Продолжаем свой путь вверх по руслу Большой Невы. Вслед за Галерным полуостровом и выходящей к берегу частью острова Коломенского, отделяясь от последнего речкой Пряжкой и продолжаясь до устья реки Мойки расположился остров Матисов.

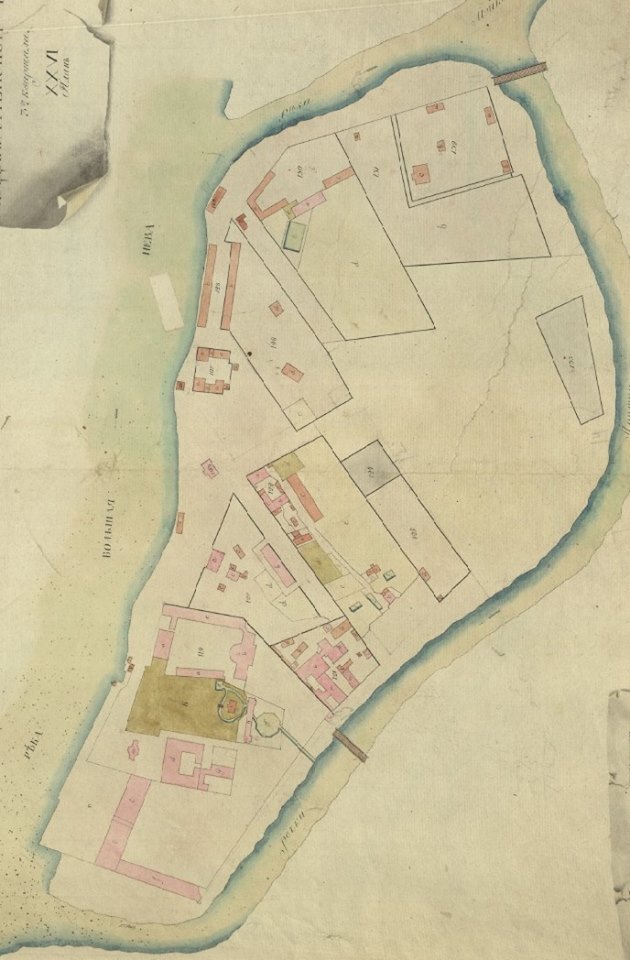

▼ Рис. 28. Карта Матисова острова. Лист из атласа 1798 г.

С 1760-х годов почти всю юго-западную оконечность острова занимал уже известный нам купец Конон Гуттуев, который здесь разбил сад и небольшое имение. В конце 1730-х годов на территорию острова были перемещены прядильные мастерские. Это повлияло на изменение названия реки: до этого тривиально называемая Чухонкой, окаймляющая с востока и юга остров речка стала называться Пряжкой.

Владельцы тех или иных частей острова менялись. В основном они были связаны с какой-то промышленностью. Так, купец Майкл Годфри Трозин в первые годы XIX в. решил перенести на юг Матисова острова склады сала. Продукт этот горючий, а посему надобно его хранить отдельно от остальных кварталов города. Было решено построить отдельные амбары для хранения данного продукта. Расположение их на лицевой стороне города прямо у входа в Неву определило стремление построить не только функциональное сооружение, но и сооружение архитектурно привлекательное. Для строительства был приглашен знаменитый архитектор эпохи петербуржского классицизма Жан-Франсуа Тома́ де Томо́н, который в частности являлся автором здания биржи на стрелке Васильевского острова.

Территория складов получила название Сальный буян и была отделена в 1804 г. от Матисова острова Сальнобуянским каналом. В 1915 г. амбары Сального буяна были разобраны, устье Пряжки было засыпано, и территория, когда-то являвшаяся южной оконечностью Матисова острова, стала западной частью острова Коломенского.

▼ Рис. 29. Вид на Матисов остров сверху (в центре). Видны река Пряжка, ее продолжение в Сальнобуянский канал и, частично, территория бывшего Сального буяна (слева)

Дальнейшая история Матисова острова связана с монотонным развитием промышленных объектов. В частности, тут в 1859 г. была организована первая частная картографическая фабрика. Большую часть территории и по сей день цеха Адмиралтейских верфей.

❆ ❆ ❆

БЫЧИЙ ОСТРОВ

В месте соединения Средней Невки с Большой Невкой начинается так называемый Елагинский фарватер. С западной стрелки Елагина острова, собственно, находящейся в месте слияния рек, открывается вид прямо на уходящую до горизонта гладь Финского залива, справа — на берег Приморского района и расположенную где-то за многоэтажными жилыми домами фигуру небоскрёба «Лахта-центр», а слева тянется территория острова Крестовского, на конце которого возвышается стадион «Газпром-арена». Прямо перед стадионом виден застекленный фасад здания, так называемого, Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации. Здание это было построено совсем недавно и именно оно должно привлечь наше внимание, т. к. оно и обозначает местонахождение Бычьего острова, являясь единственной на нём постройкой.

▼ Рис. 30. Остров Бычий. Современный вид

Если подойти со стороны острова Крестовского или с Яхтенного пешеходного моста, хорошо видно протянувшийся параллельно берегу полуторакилометровый Гребной канал. Прорыт он был в два этапа: в конце 50-х и середине 60-х гг. XX в. с очевидными целями для проведения тренировок и соревнований по гребле в стоячей воде.

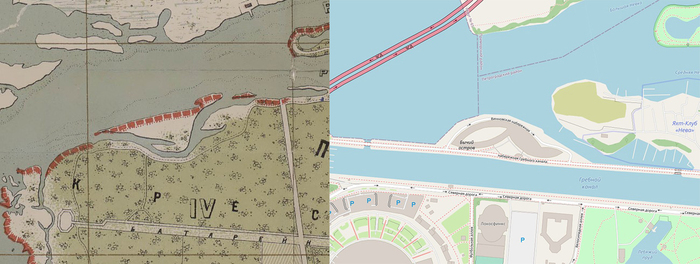

▼ Рис. 31. Остров Бычий на карте 1894 г. Ф. В. Щепанского и его современная конфигурация

Как и до постройки канала, так и сейчас от Крестовского острова был отделен остров Бычий, получивший свое название, как перевод названия финского — Хяркясаари (фин. Härkäsaari — «бычий остров»). Отделен он был протокой Винновкой, чье извилистое русло с заболоченными берегами якобы образовывало некое визуальное подобие бычьей головы.

Насколько правдива версия происхождения топонима, остается только догадываться. Все, что мы можем сказать, так это то, что в связи строительством Гребного канала речка Винновка исчезла и была включена в его состав, а конфигурация острова была сильным образом изменена. С западной стороны был сделан небольшой намыв, южный берег был спрямлен, и по нему прошла набережная Гребного канала, образующая две продольные длинные косы.

Долгое время на острове существовал яхт-клуб, который занимал лишь небольшую часть острова. С 2011 г. началось хоть сколько-то активное строительство на острове, которое предопределило современный вид острова.

ОСТРОВ КРИВАЯ ДАМБА

Первоначальная компоновка Морского канала по завершению его строительства в 80-х годах XIX в. представляла из себя разделение фарватера на два сразу после прохождения «Золотых ворот». Первый «северный» фарватер являлся основным и вел к устью Большой Невы. Второй «южный» вел по правильно скругленному пути в устье реки Екатерингофки, обеспечивая подход кораблей с большой осадкой к промышленным объектам вдоль её русла.

Были произведены дноуглубительные работы для создания пристаней и организации внутреннего портового рейда [прим.: места для якорной стоянки судов не у пристани]. Стоянка кораблей во внутренней акватории порта подразумевает отсутствие сильного течения и стабильную глубину в пределах выделенного бассейна.

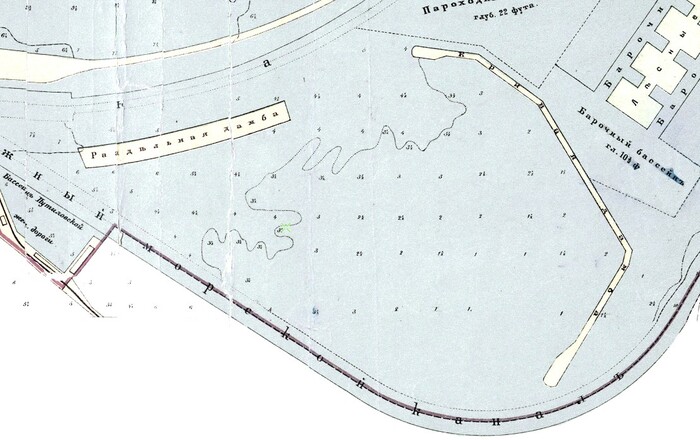

С этими целями на мели, расположенной между двумя фарватерами Морского канала и бассейнами корабельных рейдов вдоль границ последних была насыпана узкая защитная дамба, из-за своей изогнутой формы получившая название Кривая. С противоположной стороны мели ближе к проливу «Золотые ворота» была построена Раздельная дамба, защищавшая от образования наносов соединение фарватеров Морского канала.

▼ Рис. 32. Кривая и Раздельная дамбы на карте 1904 г.

На рубеже 20-х и 30-х гг. XX в. южный фарватер Морского канала был разделен новым намывом, Лесным молом, который занял часть мели, тем самым разделив портовую акваторию на два участка, и стал выполнять защитную функцию. Со временем к нему в конце 40-х и начале 50-х гг. будет присоединена и Раздельная дамба.

В определенный момент времени, предположительно, вскоре после создания нового намыва, глубина мели, на которой была сооружена Кривая дамба, была увеличена. Частично изъятый со дна грунт насыпался с западной стороны Кривой дамбы. Вместе с естественными наносами данное мероприятие привело к тому, что форма острова изменилась — он заметно «потолстел».

▼ Рис. 33. Кривая Дамба (верхняя часть фото) и Рейд Лесного Мола (нижняя часть фото) (источник: https://portnews.ru/video/photolist/138/ )

Т. к. прямую свою функцию дамба выполнять перестала [прим.: по крайней мере, так видится некомпетентным взглядом], а ее заросшая и загрязненная территория никак не используется, в рамках проектов развития Морского порта существуют планы ликвидации или, как минимум, рекультивации данного острова.

МАЛЫЙ РЕЗВЫЙ ОСТРОВ

Если однажды гуляющему по южной набережной Обводного канала жителю или гостю Петербурга придет в голову необычная мысль перейти через Екатерингофку на Гутуевский остров и пойти мимо Богоявленской церкви по набережной этой реки, то уже через 500 м он окажется у небольшого однополосного Резвого моста, ведущего на так же небольшой отделенный от берега неширокой протокой клочок земли, на котором расположено множество каких-то хозяйственных построек, покосившихся заборов, торчит низкий башенный кран, а вдоль берега еще и все такое неухоженное: заросшее черемухой и тополями. В общем, место да более, чем не примечательное для обычного городского променада. Только не для нас!

Этот небольшой островок в среднем течении реки Екатерингофки, расположенный прямо напротив парка Екатерингоф, называется Малый Резвый.

▼ Рис. 34. Остров Малый Резвый и Резвый мост. Вид с набережной в направлении на юг (фото автора)

Изначально остров носил финское название (фин. Alaissaari — «низкий остров»). Название было обусловлено тем, что в периоды наводнений остров затапливался почти полностью. Происхождение же современного названия острова не является чем-то удивительным.

Крестьяне-рыботорговцы из Осташкова по фамилии Резвовы расположились еще в петровские времена в данной местности. Самым «резвым» по части промысла оказался Терентий Сергеевич Резвов, который стал поставщиком рыбы к императорскому двору. Потомки Резвовых, ставшие «именитыми гражданами» Санкт-Петербурга, прозвались Резвыми и получили дворянский титул.

В конце XVIII века Николай Резвый владел двумя островами. Один был отделен от соседних Гутуевского и Вольного речками Ольховкой и Пекезой, а другой расположился напротив, окруженный водами Екатерингофки (см. карту ниже). В честь владельца острова так и получили названия: Большой Резвый и Малый Резвый.

История обоих островов неразрывно была и остается связанной с западным промышленным кластером Петербурга. В 60-х – 70-х гг. XX в. Большой Резвый остров был «поглощен» Гутуевским. Малый Резвый остался нетронутым и продолжает быть занятым строительными и складскими организациями.

ГРЯЗНЫЙ ОСТРОВ

Продолжаем свой путь дальше по набережной реки Екатерингофки на юг. Пройдя метров 300 от острова Малого Резвого можно заметить на противоположном берегу уходящий перпендикулярно вдаль канал. Через 500 м пути мы увидим еще один такой же канал. Соединяясь где-то там, за очередными заводскими строениями, они образуют остров с незаурядным названием — Грязный.

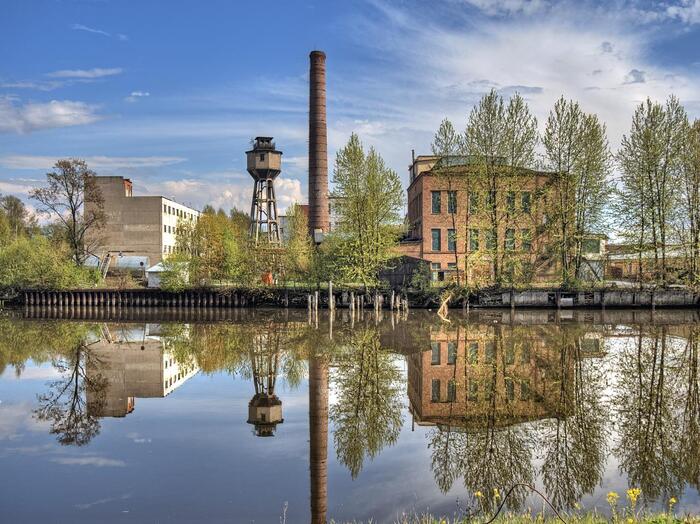

▼ Рис. 35. Вид на северную часть Грязного острова с набережной реки Екатерингофки. Позади виднеется водонапорная башня гидролизного завода в стиле конструктивизма 1928 г. постройки

(источник: https://www.citywalls.ru/house11176.html)

Название острова известно с 1838 г. Сложно сказать, по какой именно причине остров, а точнее по началу целый архипелаг островов, получили такое название. В принципе, многие острова, что в первой половине XVIII в., что сейчас, заслуживают название «грязный». Но, видимо, именно эта группа островов в месте, где уже ранее упоминаемая в статье речка Таракановка впадала в Екатерингофку, удостоилась данного звания. Иронично, что сейчас на единственном ныне существующем острове Грязном расположились корпуса предприятия ЗАО «Петроспирт» (бывший Ленинградский гидролизный завод), который стал первым в СССР производством этилового спирта из древесины, а сейчас специализируется на производстве дезинфицирующих средств. Также на его территории вырыта скважина глубиной 210 м, из которой добывается, в том числе на продажу, питьевая вода — «чистейшая минеральная лечебно-столовая вода с Грязного острова».

Судя по старым картам, острова в месте впадения Таракановки в Екатерингофку наращивались постепенно как естественным образом, так и искусственно. Рядом, вдоль берегов этих двух речек, непосредственно к югу от Екатерингофского дворцово-паркового ансамбля расположились владения дворца Анненгоф и деревня Валлакюля (с сер. XIX в. Волынкина). Во 2-й половине XIX в. частично заболоченные и поросшие древесной растительностью острова расширяются, сужая русло Екатерингофки, покрываются промышленными постройками, территория прорезается множеством небольших гаваней. Очертания архипелага неоднократно менялись. В итоге выделяются два крупных острова: Большой и Малый Грязные, и несколько небольших никак неиспользуемых островков ниже по течению Екатерингофки. Последние постепенно или размываются или присоединяются к материковому берегу.

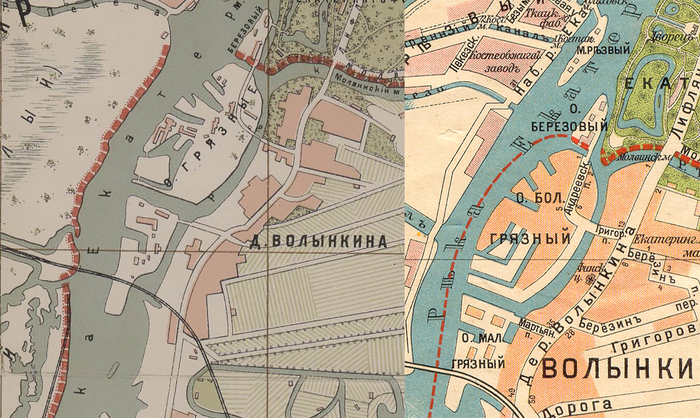

▼ Рис. 36. Грязные острова на карте 1894 г. Ф. В. Щепанского и карте 1912 г.

В 1910-х – 1920-х самую нижнюю часть реки Таракановки, называемую в этом месте также Бабьим ручьем, засыпали, и остров Малый Грязный исчез. Постоянно меняется конфигурация Большого Грязного острова. Засыпается большинство маленьких гаваней, в 40-х гг. XX в. исчезают Андреев проезд и одноименный мост на Березовый остров. В 1950-х гг. единственная оставшаяся на острове «внутренняя» гавань расширяется до противоположной стороны острова, разрезая его на два, и, образовывая Внутренний канал. В 60-х гг. отрезанная северная часть острова присоединяется к материку. Последним изменением было изменение местной топонимики: огибающий нетронутую южную часть острова с востока и юга остаток русла речки Таракановки получает название речки Ольховки.

ПОЛУОСТРОВА ГЛАДКИЙ И ДАМБА-ГРЕБЁНКА

Если продолжить путь вниз по Екатерингофке дальше Грязного острова и пройти пересечение реки с эстакадой ЗСД и железнодорожным мостом, то вплоть до самого устья придется держать курс между, с восточной стороны — территорией Кировского завода и, с западной — исторической областью, носящей название Гладкий остров. Сейчас это полуостров. Но вплоть до 60-х гг. XX в. он полностью оправдывал свое название острова.

▼ Рис. 37. Вид сверху на полуострова Дамба-Гребёнка (ближний) и Гладкий (дальний)

Впервые, сформировавшись как намывной остров в месте устья реки Екатерингофки остров отделялся узенькой извилистой протокой от соседнего крупного острова Вольного (Круглого).

Название острова, судя по всему, прямо отражает его морфологию — его поверхность была низменная и не заболоченная в отличие от сильно заросшего и заболоченного острова Вольного, хотя и подвергалась регулярным затоплениям.

В 1870-х – начале 1880-х гг. в процессе строительства Морского порта южная часть острова связывается мостом с материком, подводится железнодорожная ветка, появляются первые портовые сооружения. В 80-х гг., строится основная ветвь Путиловской железной дороги к портовым сооружениям вдоль Морского канала. Пересекая Екатерингофку и Малый Грязный остров она проходила через самую северную оконечность острова Гладкого. При её строительстве было изменено русло протоки, и северная стрелка острова отошла к острову Вольному.

В 1880 г. на восточном берегу острова недалеко от южного моста был захоронен по собственному завещанию Н. И. Путилов. Его прах пробудет в данном месте до 1907 г., пока не будет перевезен в новую церковь при Путиловском заводе.

В конце 90-х гг. через южную часть Вольного острова был прорыт Барочный канал. Он отрезал от Вольного два участка. Протока, разделяющая Гладкий и один из бывших фрагментов Вольного был закопана. Другой фрагмент был удлинен параллельно дамбе Морского канала и укреплен. Его форма была похожа на двухсторонний «гребешок» из-за равномерно выступающий в акваторию причалов, что и определило его название — остров Дамба-Гребёнка.

Гладкий остров был также укреплен и некоторый период в начале XX в., судя по картам, был разделен на два острова, а затем был снова соединен. Территория и Дамбы-Гребёнки и Гладкого с самого начала на них хозяйственной деятельности была занята лесными складами. По сей день функция складов сохраняется. Большую часть Гладкого сейчас занимает стоянка накатных грузов, на Гребёнке расположились контейнерные площадки.

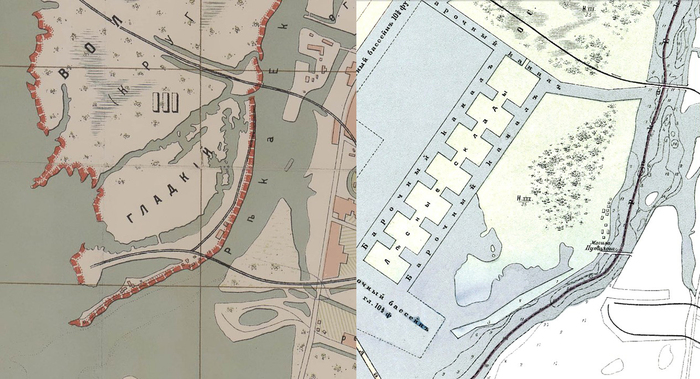

▼ Рис. 38. Остров Гладкий на карте 1894 г. Ф. В. Щепанского и карте 1904 г.

В конце 90-х гг. через южную часть Вольного острова был прорыт Барочный канал (см. карту выше). Он отрезал от Вольного два участка. Протока, разделяющая Гладкий и один из бывших фрагментов Вольного был закопана. Другой фрагмент был удлинен параллельно дамбе Морского канала и укреплен. Его форма была похожа на двухсторонний «гребешок» из-за равномерно выступающий в акваторию причалов, что и определило его название — остров Дамба-Гребёнка.

Гладкий остров был также укреплен и некоторый период в начале XX в., судя по картам, был разделен на два острова, а затем был снова соединен. Территория и Дамбы-Гребёнки и Гладкого с самого начала на них хозяйственной деятельности была занята лесными складами. По сей день функция складов сохраняется. Большую часть Гладкого сейчас занимает стоянка накатных грузов, на Гребёнке расположились контейнерные площадки.

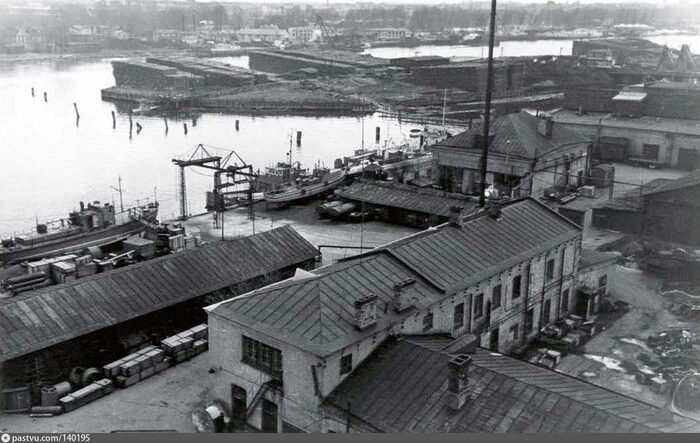

▼ Рис. 39. Лесные склады на Гладком острове. 1931 г.

В 1960-х гг. часть Барочного канала, что отделяла остров Гладкий от, теперь уже, Гутуевского острова [прим.: остров Вольный был присоединен к Гутуевскому] была зарыта. Сначала это была узенькая перемычка с железнодорожным и автодорожным сообщением. Постепенно она была расширена, и Гладкий стал полноправным продолжением острова Гутуевского.

Дамба-Гребёнка «продержалась» чуть дольше. С начала была изменена её форма на строго прямоугольную — необходимо было расширение площади для размещения контейнерного терминала. Соединяющий мост через остаток Барочного канала превратился в сухопутную перемычку, предположительно, в годах 90-х, а позже и вовсе, как это было с Гладким полуостровом, остатки Барочного канала были ликвидированы, и дамба была присоединена к Гутуевскому острову.

СЕРНЫЙ ОСТРОВ

В среднем течении Малой Невы, «держа» на себе часть вантового моста Бетанкура, расположился последний герой нашего повествования — остров Серный.

Площадь его всего 0,03 кв. км. Занят мастерскими, складами, стоянкой маломерных судов и яхт-клубом. На него ведет новенький железобетонный мост, открытый в 2018 г. вместо снесенного деревянного.

▼ Рис. 40. Мост Бетанкура. Серный остров виден слева под мостом

Остров расположился в зоне мели и появляется на карте 1810 г. [прим.: карта Савинкова], как искусственный укрепленный остров с рядом строений. На карте 1825 г. [прим.: карта Савинкова] носит название Сельдяной буян, что обозначает расположение на нем рыбных складов. Уже тогда к мосту вела понтонная переправа или дамба [прим.: позже склада рыбы были перенесены на Гутуевский остров; на карте 1828 г. Серный обозначен, как бывший Сельдяной буян]. Однако известно, что свое текущее название остров получил так же в XIX в. по расположению на нём складов извести и серы.

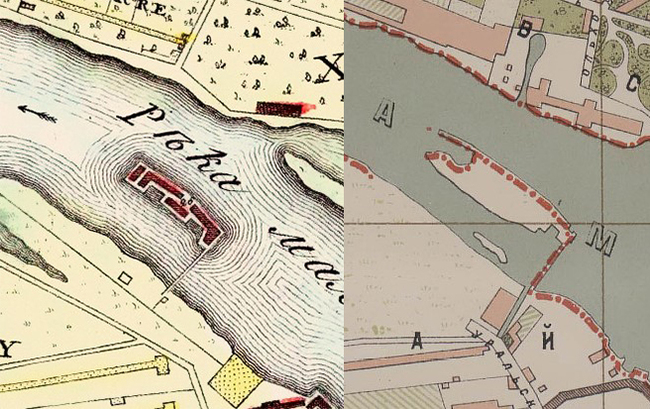

▼ Рис. 41. Серный остров на картах (слева — 1810 г., справа — 1894 г.)

▼ Рис. 42. Вид на территорию судостроительного завода «Алмаз». 1980 – 1983 гг.Остров Серный виден на общем плане

Судя по более поздним картам, остров перестал использоваться по какому-либо явному назначению вплоть до 50-х гг. XX в., пока вновь на него не перебрасывается утраченная до этого, в начале XX в., переправа, и вновь не появляются хозяйственные постройки.

Последние глобальные изменения, которые претерпела территория острова, как это и было сказано чуть ранее, были связаны со строительством вантового моста Бетанкура в 2015 – 2018 гг. Восточная часть острова была отдана под строительство нового автодорожного путепровода.

Итак, на этой «серной» ноте курс молодого краеведа в сфере малоизвестных островов Северной столицы завершается. В дальнейшем автор хочет рано или поздно выпустить материал, где читателю предстоит познакомиться с островами дельты Невы, что по тем или иным причинам не сохранились до наших дней. В каком формате он будет, в письменном или картографическом, покажет время. Но, конечно же, на первую, текущую, статью будет множество ссылок, а с некоторыми героями рассказа придется столкнуться вновь и даже в новых ролях.

В общем, продолжение следует…

Острова, убранные из данной публикации: 1-й и 2-й Адмиралтейские, Ново-Адмиралтейский, Спасский и Казанский острова

Автор: Марк Ищенко

26 июля 2022 г.

Некоторые использованные источники:

Немного карт (если не работают ссылки, то http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1715/):

1715 г. | 1737 г. | 1810 г. Савинкова | 1858 г. | 1894 г. Ф. В. Щепанского | 1904 г. | 1912 г. | 1956 г.

Немного литературы:

Острова // Портал «Нева». Все о реке Неве: мосты, притоки, наводнения… .

— URL: http://www.nevariver.ru/islands.php#list1

Цендровская Н. Сальный буян — загадочное место, исчезнувшее более ста лет тому назад // Интернет-издание Antenna Daily. — URL: https://antennadaily.ru/2018/04/23/buyan/

Морской канал Санкт-Петербурга — история и интересные факты // Вечерний Питер. — URL: https://vecherka.spb.ru/?p=31472

Лелина В. И. История морского порта и морского канала Санкт-Петербурга. — URL: https://www.youtube.com/watch?v=JlSF5OUHJaU

Другие статьи автора: