Вести из альтернативной вселенной

53 поста

53 поста

2 поста

39 постов

Для ЛЛ: Россия не без недостатков, но использование такой цензуры, как в "свободном мире" я не видел.

23 октября 2010 интернет-портал WikiLeaks опубликовал "иракское досье" Пентагона - подборку из почти 400 тысяч секретных документов о военной кампании в Ираке. Опубликованные 23 октября документы охватывают период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2009 года. За это время, утверждают в WikiLeaks, в Ираке погибли 109 тысяч 32 человека. 66 тысяч (почти две трети от общего числа убитых) приходится на жертвы среди мирного населения.

Правозащитная организация Iraq Body Count подсчитала, что с 2003 по 2008 годы жертвами боевых действий в Ираке стали 80 тыс. мирных жителей, половина из которых погибла в Багдаде.

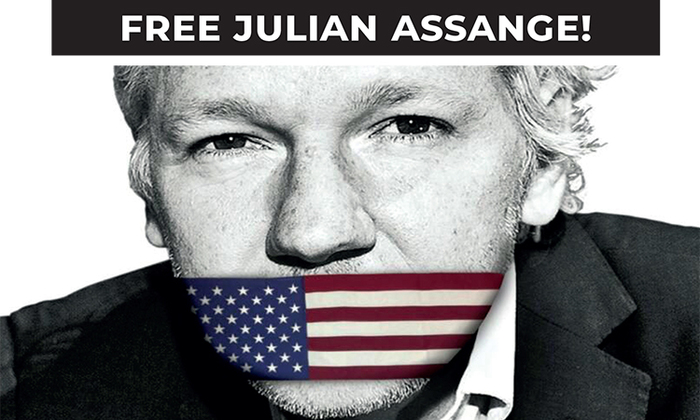

Обвинения журналиста в антиамериканском заговоре по статье о шпионаже за публикацию общественно важных документов само по себе стало прецедентом. Ведь знаменитая Первая поправка к Конституции США запрещает какое бы то ни было ущемление свободы слова.В 2020 году, при Дональде Трампе, поправку все-таки обошли — Верховный суд США решил, что «иностранные граждане за пределами территории Соединенных Штатов не обладают правами, предусмотренными Конституцией США».

Основатель легендарного Wikileaks Джулиан Ассанж подписал сделку с министерством юстиции США о частичном признании вины по одному из пунктов обвинения — нарушение конфиденциальности личных данных,

Убийство гражданских лиц в Ираке, о котором WikiLeaks сообщил в апреле 2010 года, так и осталось без вменяемого ответа со стороны США. Более того, в СМИ не попадала информация о том, что американские военнослужащие понесли какое-либо наказание.

«Разве не иронично, что те же самые лидеры, которые говорили вам, что антропогенное изменение климата уничтожит планету, сейчас находятся на пути к тому, чтобы положить конец человечеству ядерной войной в этом году?»

К посту Кто не знает историю тот обречен на ее повторение о том, как главный производитель оружия кидает своих "партнеров". Источник потока информации для размышлений: @cotopes1122 , который живет в индивидуальном замкнутом мире и считает, что мир можно поменять исключительно своими собственными усилиями, не изменяя при этом ничего вокруг. То есть Россия должна заниматься выращиванием садов у себя, на Луне, на Марсе, только не должна удивляться, что вокруг неё страны садятся на подсос у самых либеральных поставщиков оружия. Поэтому его очень сильно триггерит от факта, что США облажались во Вьетнаме.

Простая манипуляция историческими фактами @YakovBaklanov и @pro.apply синхронно несут откровенную ложь, создавая информационный шум. Что движет этими старыми пердунами? Семечки? Сериал на НТВ?

Спасибо @Belandr.

Ответ не "мальчика", но настоящего пикабушника:

11 марта 1943 года Хрущёв не вернулся из боевого вылета. Его самолёт был сбит в районе Кожановка—Ясенок—Ашково. По воспоминаниям сопровождавшего его лётчика И. А. Заморина: «Когда FW-190 рванулся на мою машину в атаку, зайдя мне снизу под правое крыло, Лёня Хрущёв, чтобы спасти меня от смерти, бросил свой самолёт наперерез огневому залпу фоккера… После бронебойного удара самолёт Хрущёва буквально рассыпался у меня на глазах!»

В информационном западном и "свободном" пространстве получил распространение мирный план и совершенно неприемлемый ультиматум. Только вот я что-то понять не могу критерии, когда неприемлемый ультиматум становится вдруг мирным планом? И наоборот.

Может в неприемлемый ультиматум вместо прекращения санкций надо поставить "Возвращение справедливости" и тогда ультиматум становится мирным планом? Или в неприемлемый ультиматум нужно добавить самоподразумевающиеся вещие, как необходимость ядерной безопасности, обмен пленными итд?

Где критерии неприемлемого ультиматума и мирного плана?

Источники:

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть уничтожение очередного танка Leopard 2, ранее поставленного властями ФРГ боевикам киевского режима.

Немецкая боевая машина была уничтожена на Марьинском направлении в результате совместных действий артиллеристов и операторов беспилотных систем. Сначала Leopard 2 был обездвижен вследствие близкого разрыва артиллерийского боеприпаса, после чего немецкий танк был добит FPV-дроном и остался догорать среди южнорусских степей Донбасса.

На территории Харьковской области продолжаются боевые действия в нескольких районах вдоль линии фронта, включая приграничные зоны. Глава администрации Виталий Ганчев призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Российская армия ударила по путевой станции в Снигиревке и по живой силе ВСУ в Новопетровке в Николаевской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

ВС РФ в ответ на попытки украинских военных нанести ущерб российской энергетике и промышленности, атаковали объекты энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

В период Великой Отечественной войны в составе Красной армии действовали национальные дивизии, сформированные по этническому принципу. Зачем они понадобились стране победившего интернационализма? И почему показали себя в боях хуже, чем «обычные» дивизии?

Полная версия на VZ.RU Tекст: Евгений Крутиков

Красная армия формировалась по частично национальному принципу, и к середине 1930-х в ее составе сохранилось несколько десятков национальных соединений разного уровня – от дивизий до отдельных кавалерийских полков. К 1938 году все национальные воинские формирования были переформатированы в обычные части – как правило, стрелковые или кавалерийские. Также реформа предусматривала отход от территориальности: прежде призванный на службу обычно служил в родных местах, у этого были и положительные, и отрицательные моменты.

С одной стороны, в мирное время в де-факто мононациональных частях не возникало «землячеств», было меньше внутренних конфликтов, никто не мучился от языкового разнообразия, уменьшались проблемы со снабжением. Все это замечательным образом улучшало отчетность и командования, и политсостава. «Покраска травы» и лакировка действительности существовали всегда.

С другой стороны, в военное время, а иногда и на маневрах, обнаруживалось, что такие части лишь условно боеспособны: боевая подготовка в них низкая, культурной адаптации нет, уставы не соблюдаются, зато все дружно требуют соблюдения национальных обычаев вплоть до развертывания национальной полевой кухни.

Прибалтика: отряд русскоязычных с предателями

Первое принципиальное решение было принято только по трем прибалтийским республикам. Это было решение политическое: во всех трех дивизиях искусственно поддерживалась доля «титульной нации» или хотя бы тех, кто мог себя ассоциировать с Латвией, Литвой и Эстонией. Так, в Литовской дивизии в какой-то момент оказалось до трети евреев (и воевали они, надо сказать, прекрасно – нацизм мотивировал).

С 1944 года прибалтийские дивизии использовались исключительно на территории «своих» республик. Латышская освобождала Ригу и добивала Курляндский котел, а Эстонская в какой-то момент оказалась на участке фронта Нарва – Ивангород, причем с немецкой стороны против нее стояла эстонская дивизия СС.

Прибалтийские дивизии были уникальны еще и тем, что строились на основе армий независимых стран – тех, кто не разбежался и кого не арестовали. На старую форму прикрепляли красную звездочку, в части назначались комиссары, а система оставалась прежней. Все это называлось «территориальные корпуса».

С началом войны большая часть командного состава таких корпусов дезертировала или перешла на сторону немцев, буквально единицы прибалтов-генералов дошли до конца войны. При этом мобилизации в Прибалтике не проводилось – не успели из-за скорости продвижения немецких войск. Как следствие, высокий процент «титульной нации» поддерживался за счет этнических литовцев, латышей и эстонцев, живших в РСФСР.

Многие из них не говорили на родном языке, никогда не были на исторической родине и выделялись среди других мобилизованных советских граждан только именами-фамилиями. Это быстро привело к тому, что офицеры перешли на командование на русском языке, а говорить на литовском, латышском и эстонском по рации вовсе запрещалось. «Обычные» советские части могли по незнанию принять это за немецкий язык и вдарить по источнику звука изо всех орудий.

Закавказье: борьба землячеств

У закавказских и среднеазиатских дивизий были другими и причины формирования, и принципы организации. Создав их постановлением ГКО «О национальных войсковых соединениях», Ставка ориентировалась на тяжелые потери личного состава в 1941 году, приближение фронта к Кавказу и анализ трагедии Крыма.

Дело в том, что в общевойсковых частях Крымского фронта на Таманском полуострове, в которых оказалось много уроженцев Закавказья, в полной мере проявились все негативные последствия смешения нацсостава. Осень и зиму армяне, грузины и азербайджанцы провели в сложных климатических условиях и с плохим снабжением. Начали формироваться землячества с последующим набором тяжких преступлений: дезертирство, членовредительство, мародерство. Усугубилось это все тяжелыми потерями в ходе неудачной попытки контрнаступления с пересечением Керченского пролива на лодках и плотах.

Сейчас та трагедия используется антироссийскими силами в Армении как пример «колониализма» и чуть ли не «расизма» со стороны советского командования по отношению к армянам и грузинам.

Это сподвигло Ставку отказаться от принципов реформы РККА 1938 года и возродить нацформирования. Негласно это объяснялось именно тем, что национальные части будут более управляемыми, но всеми осознавалось, что уровень боевой подготовки в таких частях будет ниже, чем в «обычных». Бесполезность опыта «службы в родных краях», которая иногда превращалась в отдых на даче в окружении родственников, была уже усвоена советским командованием.

Но география войны диктовала свои условия. Сразу после формирования закавказских дивизий они были отправлены в Иран. Только после переформатирования всей операции (их заменили войска НКВД) закавказские части были переброшены для отражения наступления немцев на Северном Кавказе, и то не все: часть грузинских дивизий осталась прикрывать турецкую границу.

К весне 1942 года стало понятно, что эксперимент с национальными соединениями идет как-то не так, то есть в первоначальном своем виде идея продержалась менее полугода. Массово нацформирования использовались только в период обороны Кавказа, на севере которого было мобилизовано около миллиона человек, то есть практически все «списочные» призывники мирного времени (уклонистов практически не было). Как следствие, в некоторых «обычных» соединениях на том же фронте заметный процент составляли местные уроженцы, особенно в 44-й и 58-й армиях.

До сих пор 58-я армия со штабом во Владикавказе – «базовая позиция» для призывников из Осетии и осетин-офицеров. Сейчас она находится на одном из наиболее сложных участков фронта – в Запорожье, в районе Работино.

При планировании работы большинство командиров не учитывали особенности личного состава национальных частей. Часто они просто не хотели этим заниматься, справедливо полагая, что устав на всех один, война для всех одна и советский народ един во всех смыслах. Между тем на Северном Кавказе, в Закавказье и Средней Азии вплоть до 1941 года не проводили массовых призывов молодежи, делая упор не на системную подготовку местных кадров, а на активистов и добровольцев. Часть советского истеблишмента опасалась «тревожить» некоторые национальные республики и народы массовым военным призывом, помня печальный опыт Первой мировой войны, когда попытка мобилизации (например, казахов) привела к восстанию.

Такое «этническое недоверие» сыграло негативную роль, поскольку «выключило» целые народы и республики из общего ритма жизни большой страны и поощряло иждивенчество. В итоге прибалтийские дивизии оказались гораздо боеспособнее «закавказских», хотя и не дотягивали до «обычных». Достигалось это тем, что в их формировании активно участвовали эвакуированные ЦК и СНК прибалтийских республик, которые сознательно ориентировались на «социально близких». А число мобилизованных эстонцев в какой-то момент даже превысило штатное расписание дивизии, после чего стали формировать вторую.

Вердикт: хуже, чем можно было

В конце концов маршал Климент Ворошилов организовал комплексную проверку национальных частей, давшую неутешительные результаты. Особенно отличались среднеазиатские: более 60% призывников не имели никакой военной подготовки, подавляющее большинство плохо знало русский язык. Комиссия выяснила, что даже восьми месяцев мало для того, чтобы такие дивизии стали боеспособными, а в тяжелых условиях войны – это слишком долгий срок и неразумное расходование ресурсов.

В результате было принято негласное решение использовать среднеазиатские дивизии в тылу – на строительных работах, охране объектов, конвоировании военнопленных. Так родился феномен «узбекского стройбата», достигший пика в брежневские времена.

Исключение составляли дивизии первого состава, набранные в Казахстане, включая знаменитую Панфиловскую.

После 1945 года были сделаны окончательные выводы. Во-первых, призыв на действительную службу стал одинаков для представителей всех республик и национальностей, за исключением народов, «пораженных в правах».

Во-вторых, в национальных республиках стали организовывать суворовские училища и специализированные военные школы. Таким образом воспитывались национальные военные кадры, которых так не хватало в нацдивизиях времен войны.

В-третьих, процесс интеграции национальных призывников в общесоюзную армию был ускорен, а принцип службы в родных краях отменен. Со временем это опять породило землячества и стало одной из причин появления дедовщины.

Дольше всех продержались грузинские национальные дивизии – до лета 1956 года, когда их расформировали окончательно, как нелояльные, а также прибалтийские – до 1957 года. Хрущев в это время столкнулся с политическим кризисом в Латвии, где руководство местного ЦК и экономического блока правительства партизанскими методами стало вводить квоты для нелатышских кадров и увольнять русских, а также поставило вопрос об экономической независимости Латвийской ССР в рамках единого хозяйственного комплекса. Это закончилось личным приездом первого секретаря в Ригу и публичным разгромом «националистического блока» в ЦК и Совмине ЛатССР. Заодно ликвидировали и прибалтийские дивизии как пережиток национализма, хотя формировались они, наоборот, как символ советского патриотизма. На фоне общего миллионного сокращения армии это решение прошло незамеченным.

В целом формирование национальных воинских соединений было признано в СССР негативным опытом, а с появлением идеологической максимы «новая общность – единый советский народ» – вовсе потеряло смысл. Однако негативным этот опыт стал как из-за идеологических просчетов довоенного периода, так и из-за чисто организационных ошибок в момент комплектования.

Большинство бойцов из того же Закавказья демонстрировало примеры героизма вне зависимости от того, в национальном соединении они воевали или в «обычном».

Если искать теперь виноватых, на них похоже партийное руководство национальных республик, а не солдаты и не офицеры. На войну уходили целыми селами и погибали целыми семьями, но военное командование не всегда могло «настроиться» на работу с национальными кадрами, а власти на местах изначально не развили у своих кадров общегосударственного представления о единой армии, в которой не может быть привилегий для национальных частей.