Династическая борьба в московской великокняжеской семье в конце XV - начале XVI вв. или дядя против племянника (Часть 1)

От первых Романовых перенесемся несколько дальше, в эпоху последних московских Рюриковичей, и посмотрим, как обстояли дела с престолонаследием в Московском государстве в конце XV - начале XVI вв. Поскольку пост получился длинным, в первой его части будет изложена краткая биография великого князя Ивана III, обстоятельства заключения его первого и второго браков и семейной жизни и первый этап борьбы в московской великокняжеской семье между Софьей Палеолог и Иваном Молодым, сыном Ивана III от первого брака, а затем партии Софьи Палеолог и ее старшего сына Василия и партии внука Ивана III Дмитрия и его матери Елены Волошанки.

Великий князь московский и всея Руси Иван III Васильевич

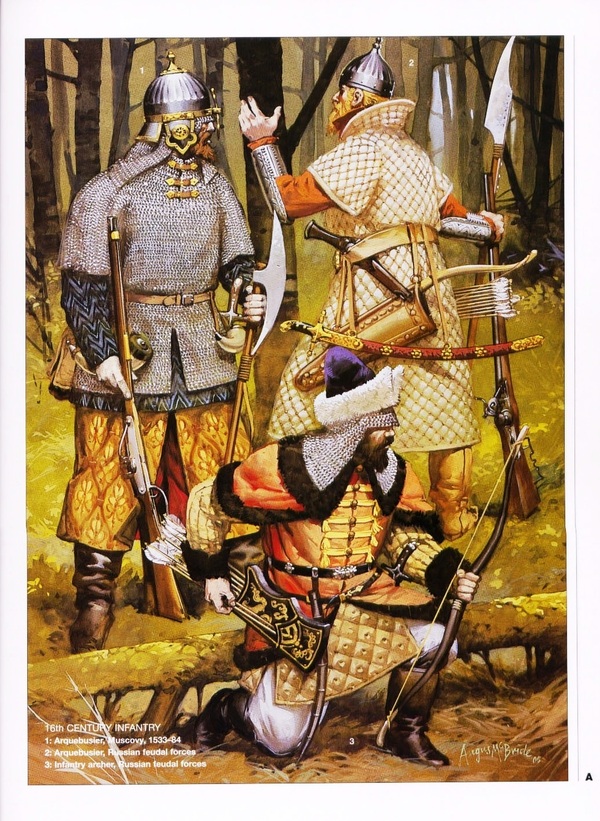

Возьмем эпоху первого государя всея Руси Ивана III (княжил в 1462-1505), который был дедом первого русского царя Ивана Грозного. Этот период, конечно, примечателен, прежде всего строительством единого Российского государства, присоединением Новгорода, Твери, Ростова, Ярославля и других русских земель к Москве, падением ордынского ига, возвращением Московского государства на международную арену, дальнейшим расширением территории страны (ее границы, после присоединения Новгородской земли, дошли на востоке до Урала, а на западе, после успешных русско-литовских войн началось отвоевание западнорусских земель у Польши и Литвы). При Иване III в качестве государственного символа появился двуглавый орел (его происхождение до сих пор вызывает споры у историков), а московский великокняжеский дом породнился с последней византийской династией Палеологов, что в дальнейшем заложило основу теории "Москва - третий Рим". При Иване III московский государь впервые принял титул "самодержец", который являлся калькой с титула византийских императоров "автократор", а в дипломатической переписке с некоторыми европейскими монархами (императором "Священной Римской империи", немецкими владетельными князьями и т.д.) стал использоваться царский титул.

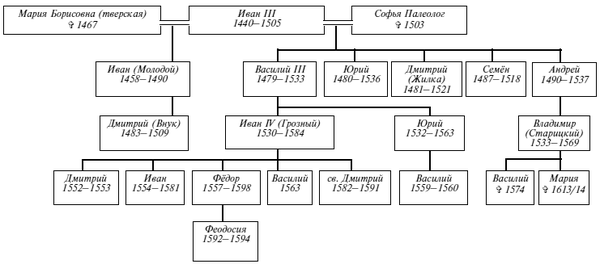

Но нас будет интересовать в этом посте семейная жизнь Ивана III. На картинке ниже приведена генеалогическая схема московской великокняжеской (а затем царской) семьи в эпоху последних московских Рюриковичей.

Иван III и его потомки до царя Федора Ивановича (в генеалогической таблице указаны годы жизни великих князей и царей)

Но сначала немного коснемся биографии самого великого князя Ивана III. Он родился 22 января 1440 г. в семье внука Дмитрия Донского великого князя московского Василия II Темного и серпуховской княжны Марии Ярославны. Его детство пришлось на трудные времена феодальной войны двух ветвей потомков Дмитрия Донского: галицких князей (второго сына великого князя Дмитрия Ивановича Юрия Дмитриевича и его сыновей Василия Косого и Дмитрия Шемяки) и единственного сына великого князя Василия I Василия II Темного. В ходе этой борьбы было пролито немало крови, Василий II неоднократно изгонялся из Москвы, терпел постоянные поражения и, в конце концов, был ослеплен и оказался в заточении в Угличе, а затем был переведен на удел в Вологде. В 1447 г. Василий II окончательно утвердился в Москве, а в 1452 г. провозгласил своего старшего сына Ивана Васильевича своим соправителем с титулом великого князя. Тем самым, с родовым наследованием великокняжеского престола было покончено, и отныне он стал передаваться по прямой линии от отца к старшему сыну, что и происходило (за редким исключением) в московской великокняжеской (а затем царской) семье вплоть до царя Федора Ивановича. Иван Васильевич постепенно привлекался к государственным делам и ходил в самостоятельные военные походы (поскольку его слепой отец уже не мог сам командовать великокняжеской ратью). К 22 годам, когда умер Василий II, Иван III был уже опытным и уверенным в себе в государственным деятелем, который начал методично и кропотливо создавать единое Российское государство и завершать процесс объединения русских земель вокруг Москвы, который к 1485 г. был в основном закончен (остатки самостоятельности сохранили только Псков и Рязань, удельная система (в урезанном виде) просуществовала чуть дольше, до времен Ивана Грозного.

Семейная жизнь Ивана III. Браки с Марией Тверской и Софьей Палеолог

Среди государственных забот первого государя всея Руси проблема престолонаследия была одной из самых важных, поскольку от этого зависела дальнейшая внешняя и внутренняя политика Московского государства. Иван III к концу своего правления создал большую семью, точнее сказать, их было две, поскольку он был женат дважды. В первый раз Иван Васильевич женился, еще будучи наследником престола. Его первой женой стала тверская княжна Мария Борисовна, на которой он женился, по традиции того времени, очень рано в возрасте 12 лет (в 1452 г.). Отцом Марии Борисовны был великий князь тверской Борис Александрович, хитрый и осторожный правитель, при котором Тверь уже признала старшинство Москвы, но при этом сохраняла свою самостоятельность и переживала последний период своего взлета. При сыне Бориса Александровича Михаиле Борисовиче (шурине Ивана III) в 1485 г. Тверь вошла в состав Московского государства.

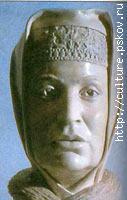

Мария Борисовна Тверская, первая жена Ивана III

В 1458 г. у Марии Борисовны и Ивана Васильевича родился сын Иван (1458-1490), вошедший в историю России как Иван Молодой. Современники характеризовали великую княгиню Марию Борисовну как скромную, кроткую и богобоязненную. В 1467 г. в возрасте 25 лет Мария Борисовна умерла. По Москве ходили упорные слухи, будто молодую великую княгиню "извели" дьяк Алексей Полуектов, входивший в ближнее окружение великого князя, и его жена Наталья, которые будто бы обращались к ворожее, чтобы отравить "лютым зельем" великую княгиню. Во всяком случае дьяк Алексей Полуектов и его жена попали в опалу и в течение 6 лет не смели показываться на глаза разгневанному великому князю.

Однако версия об отравлении первой жены Ивана III все же имеет под собой какие-то основания. Прежде всего, похоронили ее очень поспешно, буквально через два дня после смерти, 24 апреля 1467 г. в женском Вознесенском монастыре в Кремле, где в допетровскую эпоху хоронили великих княгинь и цариц, жен представителей династий московских Рюриковичей и Романовых. Отпевал великую княгиню московский митрополит Филипп, на похоронах была ее свекровь вдовствующая великая княгиня Мария Ярославна. Великого князя на похоронах не было, по сведениям источников, он находился в Коломне. Ему как будто и не торопились сообщить о трагической утрате. По летописной версии, пояс великой княгини жена Алексея Полуектова Наталья якобы посылала к ворожее. Однако возникает вопрос, кому была выгодна смерть "кроткой и смиренной" молодой великой княгини, если она действительно была отравлена. О действиях некой придворной группировки, которая хотела подыскать Ивану III новую невесту говорить не приходится, поскольку во второй раз он женился только в 1472 г. Остается предположить, что в великокняжеской семье был скрытый конфликт между свекровью и невесткой, Марией Ярославной и Марией Борисовной. Дело в том, что в летописной версии заключения первого брака Ивана III есть существенные разночтения. Если тверской летописец писал об этом событии "а сами ее сватали", т.е. брак, по этой версии, был был заключен по взаимному согласию тверской и московской сторон, то в некоторых московских источниках первый брак Ивана III преподносился как навязанный Василию II великим князем тверским Борисом Александровичем в критических условиях борьбы против Дмитрия Шемяки, исход которой тогда был еще неясен. Московский летописец писал: "Князь же Борис Александрович рече великому князю: „жени у меня сына своего Ивана, а не женишь, и яз тебя выдам опять князю Дмитрею“. Он же неволею обруча дщерь Марию за сына своего за князя Ивана". Мария Борисовна могла вызвать раздражение матери великого князя возможным заступничеством за своего брата молодого великого князя тверского Михаила Борисовича, который в то время был послушным вассалом Москвы, и напоминанием о былой славе Твери, в частности, об услуге, оказанной Москве ее отцом. Так или иначе, но московский летописец отметил, что во время похорон великой княгини при ней была ее свекровь Мария Ярославна, которая после этого события начала украшать и перестраивать Вознесенский монастырь в Кремле, возможно, чтобы замолить грех причастности к смерти своей невестки. Однако, это, разумеется, только версия смерти первой жены Ивана III, с которой он прожил 15 лет в браке (фактически, конечно, меньше, учитывая малолетство обоих супругов при вступлении в брак). Княжич Иван Молодой остался после смерти матери 9-летним ребенком, но поскольку других сыновей у великого князя на тот момент не было, он считался наследником великокняжеского престола.

Вдовство Ивана III после смерти первой жены продолжалось 5 лет, до второй женитьбы в 1472 г., но уже через два года великому князю стали подыскивать новую невесту. Необходимо было поднимать престиж молодого Российского государства на международной арене и укреплять авторитет великокняжеской власти, а сделать это можно было, в том числе, и посредством престижного брака московского государя. Однако международная ситуация, в которой оказался Иван III, была несколько другой, чем в эпоху расцвета Киевской Руси. В то время европейские монархи считали для себя престижным выдавать своих дочерей за представителей династии Рюриковичей, а разница в вере особой роли еще не играла. Однако в период строительства Российского государства и его постепенного освобождения от ордынской зависимости, католические государи Европы не хотели связывать себя узами родства с православными московскими правителями. Православных принцесс практически не осталось (если не считать дочерей молдавских и валашских господарей), поскольку Балканы полностью оказались под властью Османской империи, Византия также прекратила свое существование в 1453 г., а ее столица Константинополь стала столицей Османской империи Стамбулом. Однако при папском дворе в Риме жила семья одного из братьев последнего византийского императора Константина XI Палеолога морейского деспота Фомы, которого турки изгнали из своих владений (дочь Зоя и сыновья Андрей и Мануил). В 1469 г. Фома Палеолог умер, и папа Павел II (1464-1471) стал искать женихов для его дочери, поскольку содержать семью морейского деспота для папского двора становилось все более накладным. Однако никто из европейских государей не хотел жениться на племяннице последнего византийского императора, несмотря на некогда славное прошлое ее семьи, поскольку Зоя была бесприданницей и не могла принести в приданное ничего, кроме призрачных прав на византийскую императорскую корону. Обратился папа с предложением о браке с Зоей Палеолог и к Ивану III. Великий князь московский смотрел на дело несколько иначе, чем европейские монархи. Иван III нуждался в признании своей власти другими европейскими державами как суверенного и независимого правителя, равного по статусу европейским монархам. Брак с племянницей последнего византийского императора мог идеологически обосновать преемственность власти московских государей от византийских императоров и поднять престиж Российского государства на международной арене. Со своей стороны, папство, помимо очевидных материальных выгод (избавиться от обузы содержания морейских Палеологов), рассчитывало и на идеологические (признание русской церковью Флорентийской унии 1439 г. и возможное распространение католицизма в Московском государстве). По версии московских летописцев, прежде чем принять предложение папы о сватовстве к морейской принцессе, Иван III советовался со своими ближними боярами, матерью Марией Ярославной и митрополитом Филиппом, и только получив их одобрение, отправил русских сватов в Италию к папскому двору.

Что же достоверно известно о судьбе Зои (Софьи) Палеолог до ее брака с Иваном III? Родилась она, вероятно, в 1455 г. в семье морейского деспота (Морея была небольшим княжеством на Пелопоннесе) Фомы Палеолога и Екатерины Дзаккариа, дочери последнего латинского князя Ахейского (Ахейское княжество было последним государством крестоносцев на территории современной Греции) Чентурионе Дзаккариа. После захвата Мореи турками в 1460 г. семья Фомы Палеолога оказалась сначала на острове Корфу, а затем переехала в Рим (есть версия, что дети морейского деспота оказались в Риме через 5 лет после приезда отца). В Риме Фома Палеолог, чтобы получить политическую и финансовую поддержку папы, принял католицизм. После его смерти Зоя и ее братья были взяты под опеку кардиналом Виссарионом Никейским, ревностным сторонником унии православной и католической церквей. Сохранилось его письмо, в котором он давал наставления преподавателю сирот. Из этого письма следует, что папа по-прежнему будет отпускать на их содержание 3600 экю в год (200 экю в месяц: на детей, их одежду, лошадей и прислугу; плюс следовало откладывать на "чёрный день", и тратить 100 экю на содержание скромного двора, включавшего врача, профессора латинского языка, профессора греческого языка, переводчика и 1-2 священников).

После смерти Фомы корону Палеологов де-юре унаследовал его старший сын Андрей, который продавал её различным европейским монархам и умер в бедности. Второй сын Фомы Палеолога, Мануил, во время правления султана Баязида II (1481-1512), вернулся в Константинополь и отдался на милость султану. По некоторым источникам, он принял ислам, завёл семью и служил в турецком флоте.

В 1466 г. венецианская синьория предложила кипрскому королю Жаку II де Лузиньяну кандидатуру Софьи (Зои) в качестве невесты, но он отказался. По словам отца Пирлинга (русский католический священник немецкого происхождения, историк церкви), блеск её имени и слава предков были плохим оплотом против оттоманских кораблей, крейсировавших в водах Средиземного моря. Около 1467 г. папа Павел II через кардинала Виссариона предложил её руку князю Караччоло, знатному итальянскому богачу. Они были торжественно обручены, но брак не состоялся.

В 1469 г. Иван III отправил русское посольство во главе с Иваном Фрязином (Джанбатиста Вольпе) ("фрягами" или "фрязинами" в то время на Руси называли итальянцев и других вы в Италию к папскому двору с целью сватовства к морейской принцессе. Обратно в Москву посольство привезло из Рима портрет Зои, по сведениям Софийской летописи. В то время светская живопись для Московского государства была еще в диковину. Портрет до настоящего времени не сохранился. Вероятно, он был написан папским живописцем, принадлежавшим к школе высокого итальянского искусства эпохи Возрождения. В ответном послании великому князю папа Павел II просил его прислать за невестой ближних бояр. Однако вскоре папа умер, и дело продвижения брака Ивана III с морейской принцессой продолжил его преемник Сикст IV (1471-1485). Однако в Москве информацию об избрании нового папы получили с опозданием, поэтому верительные грамоты нового русского пришлось в срочном порядке исправлять. Из Москвы новое русское посольство Ивана Фрязина уехало 16 января 1472 г., в Рим прибыло 23 мая.

1 июня 1472 г. в базилике апостолов Петра и Павла в Риме состоялось заочное обручение великого князя московского с его невестой. Ивана III замещал Иван Фрязин. Согласно, итальянским источникам того времени, гостьей на обручении была супруга правителя Флоренции Лоренцо Великолепного Клариче Орсини. Папа Сикст IV, помимо подарков, выделил Зое Палеолог приданное в 6 тыс. дукатов. 24 июня невеста с большим обозом и свитой, в сопровождении Ивана Фрязина, выехала из Рима. Зою также сопровождал кардинал Виссарион Никейский, на которого была возложена реализация далекоидущих планов папского престола. В свите Зои Палеолог находились: греки Юрий и Дмитрий Траханиоты, впоследствии ставшие видными русскими дипломатами эпохи Ивана III, ученый монах Кассиан Грек, будущий основатель Кассианова Учемского монастыря, Димитрий Палеолог Рало (Дмитрий Ралев), также будущий русский дипломат, папский легат Антонио Бонубре и архитектор Антон Фрязин (Антонио Джиларди), племянник Ивана Фрязина. Согласно легенде (впрочем, весьма спорной) будущая великая княгиня привезла с собой и книги, которые впоследствии стали основой формирования библиотеки ее внука Ивана Грозного (ее до настоящего времени исследователи так и не нашли).

Софья Палеолог, племянница последнего византийского императора,

вторая жена Ивана III

Маршрут путешествия из Италии в Московское государство будущей великой княгини был следующим: через Италию на север Германии в порт Любек невеста со свитой прибыла 1 сентября. Далее пришлось объезжать Польско-Литовское государство, поскольку в то время у России был конфликт с ним (обычно сухопутным путем путешественники следовали через Польшу на Русь). Путешествие получилось в основном морским. 11 недель потребовалось, чтобы пересечь Балтийское море. Затем корабль пристал к Колывани (немецкий Ревель, совр. Таллин, столица Эстонии), откуда в октябре 1472 г. кортеж невесты проследовал через Дорпат (немецкий Дерпт, русский Юрьев, совр. Тарту), Псков и Новгород. В Москву Зоя Палеолог и ее свита въехали 12 ноября 1472 г.

До сих пор исследователями не выяснен эпизод с вероисповеданием будущей великой княгини московской. По версии некоторых итальянских источников, Зоя Палеолог, живя при папском дворе, могла перейти из православия в католицизм или униатство. В русских летописях (особенно официальной великокняжеской ориентации) этот факт обойден молчанием, возможно, о нем и не было известно русской стороне. Однако при подъезде к Москве невеста великого князя московского, вероятно, снова вернулась к православной вере. Во всяком случае, папскому легату Антонио Бонубре не позволили въехать в Москву, неся перед собой латинский (католический) крест. Если версия с переходом из православия в католицизм (или униатство) и обратно достоверна, то планы папского двора по распространению католицизма в Московском государстве через новую супругу великого князя так и не осуществились.

Венчание Ивана III и морейской принцессы состоялось 12 ноября 1472 г. в Успенском соборе в Москве. Однако и тут в источниках наблюдается разночтение по поводу этого события. По версии великокняжеского летописного свода, венчал новобрачных московский митрополит Филипп, по неофициальным источникам (в частности, Софийскому Временнику - коломенский протопоп Осия). После венчания Зоя Палеолог стала называться великой княгиней Софьей Фоминичной (по другим данным, имя Софьи она приняла после приезда в Рим). Сохранились отрывочные сведения летописей, не относящих к великокняжескому двору, что митрополит Филипп выступил против брака великого князя с униаткой и отказался венчать новобрачных.

Второй брак Ивана III вскоре привел к стремительному росту великокняжеской семьи. От Софьи Палеолог у великого князя родились сыновья Василий (1479-1533) (будущий великий князь московский Василий III), Юрий (1480-1536), Дмитрий (1481-1521), Семен (1487-1518) и Андрей (1490-1537) и дочери Елена (1476-1513), Феодосия (ок. 1485-1501) и Евдокия (ок. 1482-1513) (они пережили родителей). В детстве умерли дочери Анна, Елена и Феодосия. Судьба детей Ивана III и Софьи Палеолог сложилась по-разному. Дмитрий и Семен стали удельными князьями калужским и углицким и умерли бездетными (из-за запрета на женитьбу старшего брата Василия III). В заточении умерли Андрей, старицкий князь, и Юрий, дмитровский князь. Сын Андрея Владимир Старицкий, двоюродный брат Ивана Грозного, долгое время возглавлял оппозиционную первому русскому царю боярскую группировку и стал последним русским удельным князем. Елена вышла замуж за великого князя литовского и польского короля Александра, Евдокия стала женой пленного казанского царевича Худа-Кула (Петра Ибрагимовича), Феодосия - видного московского воеводы князя Василия Холмского.

Степень влияния Софьи Палеолог при московском дворе до начала активной династической борьбы в великокняжеской семье современниками и последующими историками оценивается по-разному. Одни считали, что под ее влиянием изменился весь придворный этикет, который стал больше похож на пышный церемониал византийского императорского двора, а Иван III решил окончательно покончить с ордынским игом. Другие считали, что вряд ли Софья Палеолог, бесприданница и дочь изгнанного морейского деспота, в первые годы своего брака с Иваном III играла какую-то существенную роль при московском дворе и влияла на внешнюю и внутреннюю политику Московского государства, которую определял сам великий князь. Ее функции, по этой версии, заключались лишь в обеспечении потомством великокняжеской семьи. Спорным моментом является и происхождение двуглавого орла, ставшего официальным символом Московского государства после второго брака Ивана III (официально с 1497 г.), именно от Палеологов.

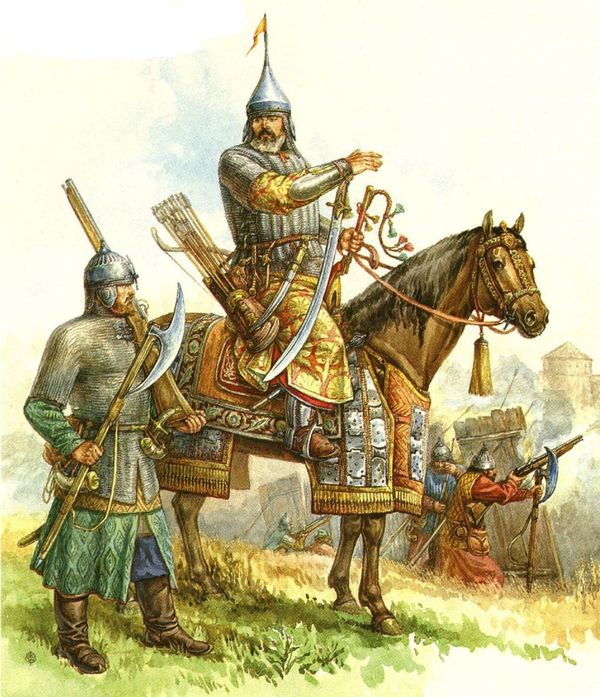

Неоднозначной представляется и роль Софьи Палеолог в событиях 1480 г., приведших к ликвидации ордынской зависимости. Перед нашествием Ахмата 1480 г., ради безопасности, с детьми, двором, боярынями и княжеской казной Софья была отправлена сначала в Дмитров, а потом на Белоозеро; в случае же, если Ахмат перейдёт Оку и возьмёт Москву, то ей было сказано бежать дальше на север к морю. Это дало повод Вассиану, владыке ростовскому, в своём послании предостерегать великого князя от постоянных дум и излишней привязанности к жене и детям. В одной из оппозиционных московскому государю летописей отмечается, что Иван III запаниковал: "Ужас наиде на нь (него), и въсхоте бежати от брега, а свою великую княгиню Римлянку и казну с нею посла на Белоозеро". В отличие от панического настроения Софьи Палеолог и ближайшего окружения великого князя (Григория Мамона, Ивана Ощеры, Ивана Тучко-Морозова и др.), неофициальные источники восхваляли решительное поведение наследника престола Ивана Молодого, которому было поручено командование русскими войсками во время "стояния на Угре". Когда великий князь несколько раз требовал от сына приезда в Москву, он заявил, что лучше умрет в бою, чем поедет к отцу. В тот момент, вероятно, отношения наследника с мачехой Софьей Палеолог, которая была старше него всего на три года, были уже напряженными, поэтому в его окружении, оппозиционном великой княгине, вполне могла родиться версия о его храбрости и мужестве в противовес нерешительности (если не трусости) его отца и мачехи. По официальной версии событий, великий князь пробыл в Москве всего три дня, а затем выехал к войскам. "Стояние на Угре" закончилось полным поражением ордынцев, которые вынуждены были отступить. Господство Орды над русскими землями подошло к концу, а ее осколки (Казань, Астрахань, Сибирь, Крым, ногайские земли) постепенно были присоединены к Московскому государству, а затем к Российской империи.

Великокняжеская семья (Софья Палеолог с детьми), по неофициальной версии событий, вернулась в Москву только зимой 1480 г. Венецианский посол и путешественник Амброзио Контарини рассказывает, что он в 1476 г. представлялся великой княгине Софье, которая приняла его вежливо и ласково и убедительно просила поклониться от неё светлейшей республике.

Первый этап династической борьбы в великокняжеской семье. Софья Палеолог против Ивана Молодого (1477-1490)

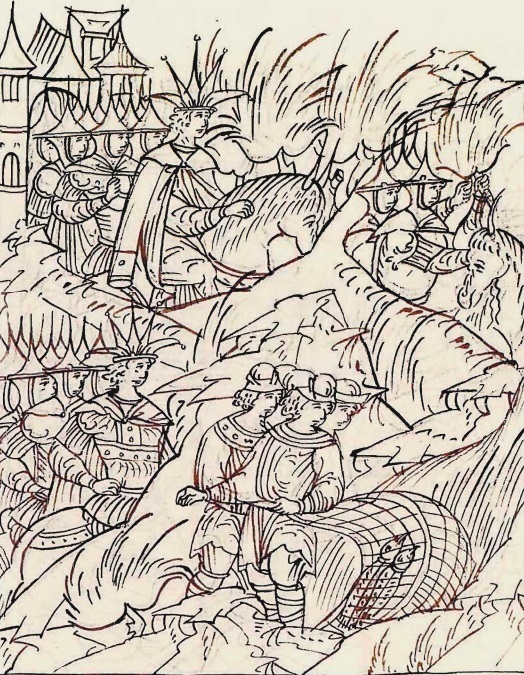

Династическая борьба в московской великокняжеской семье продолжалась с 1477 до 1502 гг., т.е. практически до конца правления Ивана III. На первой этапе конфликта боролись придворные партии Софьи Палеолог и наследника престола Ивана Молодого, на втором этапе - группировки старшего сына Софьи Палеолог Василия и семьи Ивана Молодого (его сына Дмитрия и вдовы Елены Волошанки). Династический конфликт проходил на фоне бурных внутриполитических и внешнеполитических событий (ересь "жидовствующих", борьба церковных партий иосифлян и нестяжателей, ликвидация удельной системы, две русско-литовские войны, обострение ситуации на северо-западных и юго-восточных границах Московского государства и т.д.). События развивались в духе шекспировских хроник или даже лихо закрученного детектива. В конечном итоге верх одержала группировка Софьи Палеолог, а ее противников ждала трагическая участь.

Современные исследователи считают, что на стороне Софьи Палеолог были служилые люди (дети боярские, будущие дворяне) и дьяки - чиновники активно формирующегося при

Иване III центрального государственного аппарата (Государева Двора и дворцовых ведомств), а на стороне Ивана Молодого и его семьи - старомосковское боярство и боярско-княжеская аристократия (бывшие удельные князья и их потомки), входившие а ближайшее окружение великого князя (Боярскую думу) (князья Шуйские, Мстиславские, Одоевские, Патрикеевы, Ряполовские, бояре Морозовы, Захарьины и т.д.). Этот конфликт (чиновничества и дворянства и боярско-княжеской аристократии) продолжался и при преемниках Ивана III и закончился при Петре I полной победой чиновничества и дворянства. В первой части моего поста будут изложены события первого этапа противостояния в великокняжеской семье при Иване III.

Уже вскоре после женитьбы Ивана III на Софье Палеолог при московском дворе сложились группировки сторонников новой великой княгини и наследника престола Ивана Молодого. В 1476 г. венецианский посол при московском дворе Амброзио Контарини в донесении сенату Венеции отметил, что наследник престола "в немилости у отца, так как нехорошо ведет себя с деспиной (т.е. Софьей Палеолог)". Однако уже в 1477 г. Иван Молодой был официально объявлен наследником престола и стал соправителем Ивана III с титулом великого князя. В официальных документах 1477-1490 гг. Иван Васильевич и Иван Иванович назывались "государями и самодержцами Русской земли", а на великокняжеском монетном дворе выпускались золотые монеты с их изображением.

Положение Софьи Палеолог при великокняжеском дворе пошатнулось после весьма неприглядной истории с драгоценностями первой супруги Ивана III великой княгини Марии Борисовны. В январе 1483 г. наследник престола Иван Молодой женился на дочери молдавского господаря Стефана III Великого Елене, которая в русскую историю вошла как Елена Волошанка. 10 октября 1483 г. у них родился сын Дмитрий (1483-1509), единственный внук Ивана III, появившийся на свет при жизни своего деда. По случаю этого радостного события великий князь пожелал одарить свою невестку Елену Волошанку "саженьем" (вероятно, ожерельем) матери Ивана Молодого. Но выяснилось, что "саженье" уже было передано племяннице Софьи Палеолог Марии, которая вышла замуж за сына верейско-белозерского князя Михаила Андреевича (двоюродного дяди Ивана III) Василия, а затем бежала с ним в Литву. Гнев великого князя пал на его вторую супругу и она подверглась опале. В 1486 г., по завещанию князя Михаила Андреевича, Верейское княжество были присоединено к Московскому государству, а Василий Верейский, по ходатайству великой княгини, был прощен только в 1493 г. Кроме того, Софье Палеолог не удалось добиться для своих родственников (прежде всего, братьев Андрея и Мануила) никаких видных должностей в государственном аппарате и при великокняжеском дворе. Андрей Палеолог ненадолго приезжал в Москву, но вскоре был вынужден уехать, не дождавшись милостей от великого князя.

Иван Молодой, сын Ивана III и Марии Тверской,

наследник великокняжеского престола в 1477-1490 гг.

Позиции сторонников Ивана Молодого в 80-х гг. XV в., напротив, были весьма прочными при московском дворе. Он оставался официально признанным наследником престола, а в 1485 г., после присоединения Тверского княжества к Московскому государству, получил в удел Тверь (как племянник последнего самостоятельного великого князя тверского Михаила Борисовича) с титулом великого князя тверского. Однако вскоре наследник заболел, по данным источников, "камчюгою" (по всей видимости, параличом ног). Софья Палеолог пригласила из Венеции лекаря некоего "мистро Леона", который самонадеянно обещал вылечить Ивана Молодого. Но его методы лечения оказались неэффективными (по данным великокняжеского летописного свода, он ставил банки ("жег скляницами") и прижигал трутом тело молодого княжича), и 7 марта 1490 г. Иван Молодой в возрасте 32 лет умер в Твери и был похоронен в Архангельском соборе в Кремле. Лекарь был казнен по приказу великого князя. Позднее по Москве поползли слухи об отравлении наследника престола сторонниками его мачехи, которые князь Андрей Курбский в переписке с Иваном Грозным, племянником Ивана Молодого, век спустя изложил как достоверные факты. Современные историки считают версию об отравлении Ивана Молодого недоказанной за недостатком сведений источников. Смерть молодого наследника коренным образом изменила расстановку сил при великокняжеском дворе. О том, как события развивались дальше, будет рассказано во второй части поста.

Спасибо за внимание.

Продолжение следует.