Почему шкала Фаренгейта такая упорот.... странная?

Вообще этот пост родился совсем спонтанно. Делали мы в нашей мастерской фабристо реквизит для научного шоу - предполагалось наглядно показать различные шкалы термометров в сравнении. Но в процессе всплыло так много интересного, что я не могу не поделиться этим с пикабу.

Как обычно, чрезвычайно дотошно проверяя материал выясняется, что в интернете написано много ерунды (Кто бы мог подумать!). Погрузимся в историю создания термометров?

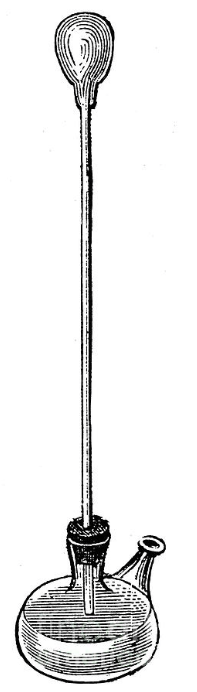

Как только умные люди задались вопросом как количественно измерить жару и холод - стали искать решение, вести метеонаблюдения без точной шкалы как то не очень удобно, даже в быту у нас понимание жары и холода разное. И таким первым прибором, позволявшим измерить температуру хоть как то, стал термоскоп. Отсутствие в названии -метр как бы намекает нам, что это прибор без шкалы, позволявший лишь сказать: стало теплее/холоднее, без каких либо единиц.

Этот прибор использовал расширение газов. Воздух в колбе вверху, нагреваясь расширялся и выдавливал столбик жидкости. Если температура падала - газ сжимался и столбик жидкости поднимался. При должной аккуратности изготовления, большой колбе и тонком капилляре прибор мог показывать разницу температур между комнатами. [1] Это был конец 16 века, и руку к его изобретению приложил Галилео Галилей (но это не точно)

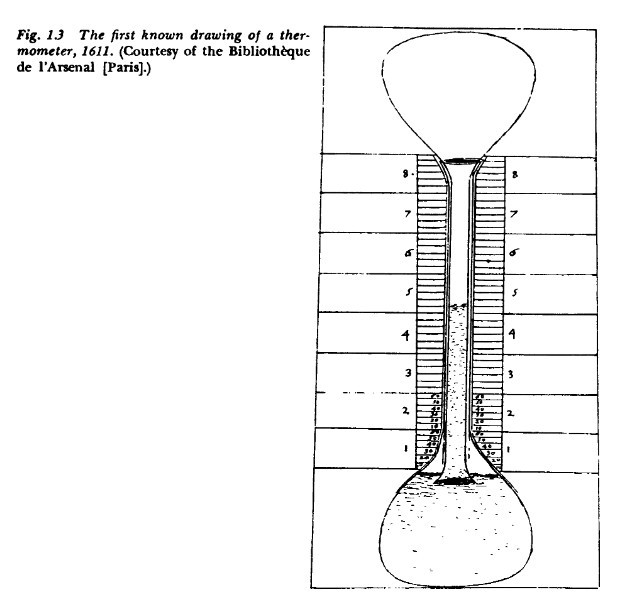

Добавление шкалы превратило термоскоп в термометр, позволяя не только определять изменение температуры, но и выражать его количественно. Вот первый известный рисунок термометра 1611 год:

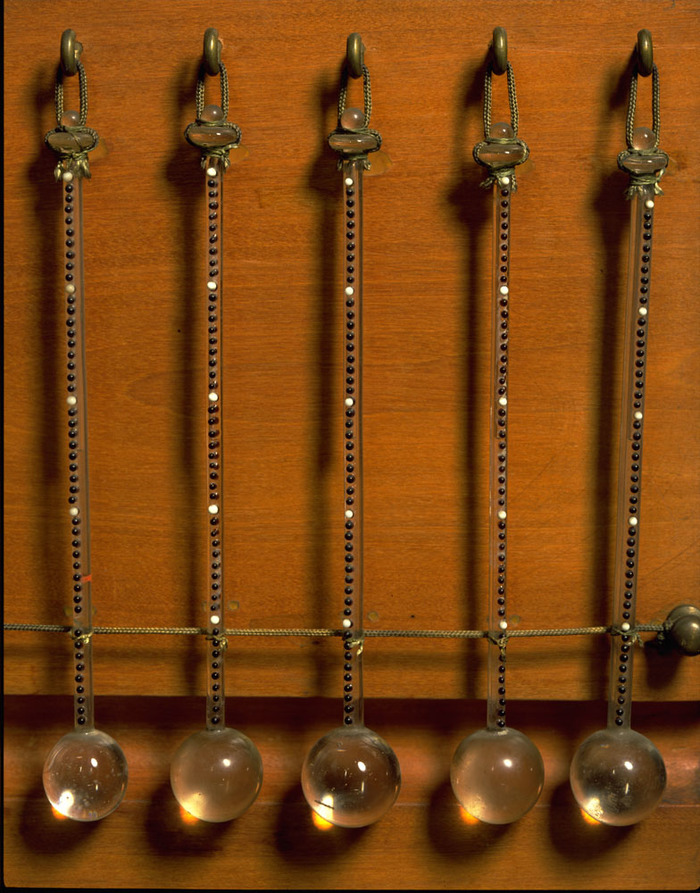

Но это была тупиковая ветвь развития, высота столбика менялась не только от температуры, но и от атмосферного давления. Когда с этим разобрались - конструкцию изменили. Вместо газа использовали жидкость (что было сложно, так как жидкость с изменением температуры расширяется значительно меньше). А чтобы жидкость не испарялась - просто герметично запаяли конец капилляра. Встречайте - термометры из Флоренции

Точная дата изобретения неизвестна, но в 1641 они уже были [2]. Черные и белые бусинки приваренные к трубке - это риски шкалы. Использование жидкости вместо газа давало проблемы. Во-первых тепловое расширение жидкостей значительно меньше такового у газов, поэтому для хорошей чувствительности нужно было делать большую колбу и тонкий капилляр. Во вторых нужна была жидкость, которая бы максимально меняла свой объем с изменением температуры, и оставалась жидкой в широком диапазоне температур. Выбор был невелик - вода не подходит, так как при замерзании разрывает стекло, ртуть тяжелая и расширяется слабо, а вот спирт оказался в самый раз [2].

Эти термометры калибровались по образцовому (который носил в деревянном чехольчике в кармане Фердинандо II Медичи. Но из википедии вы не узнаете о том, что он любил науки и внес в них весомый вклад) [2]. Тоесть они были вполне точны меж собой (шкала в градусах G в честь Галилея), но совершенно невоспроизводимы в лаборатории. Кстати подкрашивать спирт, для лучшей видимости уже тогда пробовали, но не смогли подобрать правильный краситель, со временем столбик оказывался изнутри грязным.[1] Ртуть тоже пробовали, но забросили, спиртовой столбик был гораздо чувствительнее, спирт расширяется при нагреве в примерно 4 раза сильнее ртути.

Следующей важной вехой в развитии термометров стало понимание, что термометры нужно калибровать, а для этого нужно как минимум две опорные температуры. Нужна была стандартизация. При этом нужен был воспроизводимый стандарт температуры - чтобы можно было написать письмом точные инструкции своему корешу за океаном, и он в лаборатории что-то с чем то смешал, соединил и получил образцовую температуру.

Как выглядел процесс калибровки термометра тогда (да и сейчас). Стеклодув выдувал емкость и приваривал к ней тонкую трубочку - капилляр. При изготовлении неминуемо есть разброс размеров, нет двух совершенно одинаковых термометров. Пузырек заполнялся жидкостью, которая будет рабочим телом. После заполнения термометр выдерживали при температуре первой опорной точки и делали засечку по уровню жидкости. Затем нагревали до второй опорной температуры и также делали засечку. Расстояние между двух засечек размечали шкалой с заданным количеством делений.

Обратите внимание, длину между первой и второй засечек будущего термометра нужно разделить на некоторое число делений. И если взять первую температуру за 0, а вторую за 10 условных градусов, то будет довольно неудобно, шкалу нужно будет поделить на 2, а потом на 5 равных частей. А вот если присвоить второй температуре условную величину 16, то тогда шкалу просто нужно будет делить пополам, потом каждую часть еще пополам и так далее, это легко и точно делается циркулем.

Есть еще один способ калибровки, позволяющий использовать только одну температуру. В качестве второй точки использовали изменение объема. Например, второй точкой будет температура, при которой жидкость расширится на 5/1000 от своего объема. Это менее удобный способ, к тому же весьма требовательный к чистоте жидкости (но об этом позднее).

В 1664 Гюйгенс в письме Роберту Морэю уже предлагал использовать в качестве опорных температур для определения степени холода и тепла температуру когда вода замерзает и температуру, когда вода кипит. [1]

В 1701 Году Ньютон сделал свои предложения. Он использовал льняное масло в качестве рабочей жидкости, в качестве первой точки 0° "температуру воздуха зимой, при которой вода начинает замерзать", а в качестве второй точки, которой он присвоил значение 12° "максимальную температуру, которой достигает термометр от тепла тела". [1] Тут стоит пояснить два момента. Во-первых выбор числа 12 - в то время десятичная система не была столь популярной. В циферблате 12 часов, в часе 60 минут, в футе 12 дюймов и т.д. Выбор же в качестве второй образцовой температуры - температуры тела тоже удобна с точки зрения мастера. Вечером вышел на улицу, засунул все термометры в банку с водой и ждешь, когда начнет замерзать вода - отмечаешь первую точку шкалы. Потом засовываешь все это во внутренний карман к телу, ждешь пока прогреется - делаешь вторую отметку (это все при скудном освещении). А потом тащишь в мастерскую, что бы при ярком дневном свете уже разметить шкалу как следует.

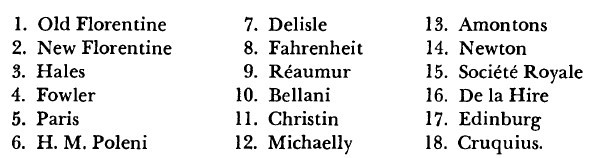

После 1700 года все больше мест стали проводить регулярные метрологические наблюдения, и потребность в одинаковости термометров становилась все острее. Нужно было всем или закупаться у одного мастера по изготовления термометров, которые он сам как-то калибрует, чтобы они показывали одинаково, или договариваться о единой шкале. Вот как раз в период 1700-1800 творился хаос, чуть ли не у каждого мастера по изготовлению термометров был свой вариант. Вот пример из [1]:

Астроном Оле Рёмер тоже изготавливал термометры, и в его записной книжке есть указания по технологии изготовления, и что важно - по калибровке.:

IV. Когда термометр изготовлен, заполнен и запечатан, значение шкалы 7 1/2 соответствует снегу или молотому льду, а 60 - кипящей воде. [1]

Выбор 60 для кипящей воды еще можно понять, Рёмер астроном, работает с углами. Но вот выбор семи с половиной... Одна из догадок - Рёмер пожелал, чтобы при метеонаблюдениях все числа для удобства были положительными, поэтому сместил шкалу так, что 1/8 шкалы была ниже температуры замерзания воды, а 7/8 выше. [1] Причем даже вдову Рёмера спрашивали, почему он сместил шкалу, но она ничего не смогла ответить.

И вот тут и появляется в нашем рассказе Даниэль Габриэль Фаренгейт. Хоть, его и называют ученым, он все-таки больше был бизнесменом - производителем измерительных приборов. Будучи молодым мастером-изготовителем приборов из Гданьска (тогда он назывался Данциг) в 1708 он посещает Рёмера, и конечно расспрашивает почтенного астронома в том числе и о термометрах, обмен опытом так сказать.

Шкала на термометрах Фаренгейта выбрана столь неочевидным образом, что стала почвой для огромного количества мифов в попытках разобраться. Была исписана куча бумаги. Вот например:

- Фаренгейт взял за 0°F температуру смеси льда и соли, а за 600°F температуру кипения ртути [Egen, Ann. der Pys., Vol. II (1827) p.293]

- Фаренгейт взял за 0°F температуру смеси льда и соли, а за величину 1°F расширение ртути на 1/1000 объема (Действительно, коэффициент линейного расширения ртути 0,001 по шкале Фаренгейта)[5]

- Фаренгейт взял за 0°F температуру смеси льда и соли, а за величину 100°F температуру тела жены, которая в этот момент болела простудой [какой то сайт в интернете]

Мы бы так и мучались в догадках, если бы внезапно в ЛЕНИНГРАДЕ (!) не нашлись письма Фаренгейта к Герману Бургаве в период 1718-1729 [6] Он пишет:

... Я застал его [Рёмера] ранним утром, он поместил термометры в воду со льдом. Позднее он помещал их в воду с температурой тела. После того, как он отметил эти две точки на всех термометрах, он добавил половину расстояния меж точек ниже точки со льдом, и поделил получившийся отрезок на 22 1/2 равные части, начиная от нуля, 7 1/2 на точке со льдом и 22 1/2 на температуре тела. Я использовал эту градуировку вплоть до 1717 с тем лишь отличием, что разделил каждый градус еще на 4 части. <...>

Эта градуировка очень неудобна из-за дробей, поэтому я решил поменять шкалу, и использовать 96 вместо 22 1/2 или 90, с тех пор я использую ее.<...> [1]

Это вносит немного понимания но не отвечает на все вопросы, например откуда взялась вторая калибровочная температура с температурой тела в 22 1/2 (96°F), если у Рёмера вторая точка калибровки - температура кипения воды в 60°? Точного ответа нет, пока внезапно не найдутся еще документы. Но правдоподобная гипотеза [1] говорит о том, что пользоваться термометром, калиброванным по второй температуре кипящей воды, для метеонаблюдений неудобно - большая часть шкалы никогда не используется. Возможно Рёмер, по калиброванному кипящей водой термометру смекнул, что температура тела стабильна и удобна для калибровки самой востребованной метеорологами части термометра, а Фаренгейт позднее перенял этот "лайфхак".

В публикации для журнала Philosophical Transactions of the Royal Society Фаренгейт пишет, что в его шкале используется три калибровочные точки: температура смеси льда, воды и нашатыря, или даже морской соли (0°F), температура таяния льда (32°F) и температура тела (96°F)

Это базовое описание шкалы от самого Фаренгейта выглядит как попытка мастера рассказать о шкале, но скрыть свои секреты - мы же помним, что он был производителем термометров. Для точки с 0°F он мало того, что не дает пропорций, так температура смеси с хлоридом аммония будет -15°С (+5°F), а в смеси с морской солью -22°С (-8°F)! [6][7]

Позже, после смерти Фаренгейта, шкала Фаренгейта снова поменялась. Присмотревшись, обнаружили , что температура кипения воды примерно 212°F. Таким образом, если температура таяния льда 32°F, а температура кипения воды 212°F, то у нас шкала будет 180 делений - красиво, как раз половина от круга (360/2). Из-за любви к красивым числам и желания избавиться от такой странной, плоховоспроизводимой величины, как температура тела, выбрали эти две калибровочные точки - замерзание и кипение воды. Правда из-за этого нормальная температура тела стала 97,88°F но всем так нравилась шкала в 180 градусов, что на это забили.

Большая заслуга Фаренгейта, помимо шкалы его имени то, что он стал выпускать термометры с ртутью, которыми, в отличии от спиртовых, можно было измерять гораздо более широкий диапазон температур.

Ну а рассказа про шкалу Реамюра, Цельсия, Кельвина, Делиля, Ранкина в этом посту не будет :)

Источники: (особенно рекомендую первый)

1. W.E.Knowles Middleton. A history of the thermometer and its use in meteorology-Johns Hopkins Press (1966)

2. The earliest temperature observations in the world: the Medici Network (1654–1670) Dario Camuffo & Chiara Bertolin. Climatic Change · July 2012 DOI: 10.1007/s10584-011-0142-5

3. A note on the history of thermometer scales. H.E.Landsberg 1964

4. R J Soulen Jr. A brief history of the development of temperature scales: the contributions of Fahrenheit and Kelvin. 1991 Supercond. Sci. Technol.

5. Журнал Nature №1687 vol 65 от 27 февраля 1902, стр 391

6. Журнал Nature от 6 марта 1937, стр 395

7. https://antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/measurement/fa...

Хочу сказать огромное спасибо тем, без кого бы этого поста никогда бы не было написано, а именно Sci-hub и Libruary genesis - пиратским ресурсам, благодаря которым я смог получить доступ ко всем необходимым статьям и книгам.

---------------

Для вас работает инженер Павел Серков

Мой сайт: http://serkov.me

Мой инстаграм: https://www.instagram.com/pavel.serkov/

Как? Зачем?

Да, это просто мерная шкала на полностью непрозрачной бутылке. Upd: На свет/солнце она тоже не просвечивается)

Анамнез статейки про температурную шкалу

Некоторые уважаемые читатели признались, что ничего не поняли из поста про температуру.

Перечитал и сам ужаснулся - да, каша ужасная. Перельман из меня ещё тот. А о Капице даже и думать не стоит. Но дорогу осилит идущий и точные отклики читателей помогают делать очередные шаги, за что им моя благодарность от всей души.

Итак, что там у нас с температурной шкалой? Сначала (после потопа и утраты всех знаний предыдущей цивилизации) было нечто совсем простое:

Всё это как-то надо было назвать и это назвали примерно где-то так:

Да, в той повседневной и тяжёлой жизни, когда всё делали вручную и не было тебе никаких ГОСТов, ОСТов и ТУ, не было DIN'ов и разных ISO, этого было вполне достаточно.

Однако, в сквозь сумрак средневековья, когда красивых женщин жгли прям сразу, под предлогом того, что они ведьмы (уродливые и мстительные попы, давшие и легко нарушающие обет, так мстили за отказ красавицам) всё ж таки начали пробиваться первые лучики прогресса.

Начали образовываться мануфактуры, фабрики, с необходимостью поддерживать технологические процессы в определённых рамках.

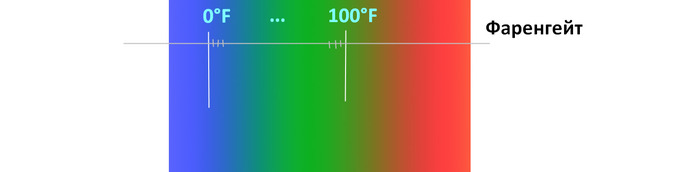

Тут и явился немец Фаренгейт (в то время он работал у англичан) и оглянувшись вокруг (на всякие физико-химические явления, которые были под рукой), предложил две реперные точки:

- температуру таяния насыщенного солевого раствора, называемого эвтектическим

- и температуру тела человека.

И то, и другое всегда были под рукой и воспроизводились в любых условиях.

Получилось так:

Он разбил этот диапазон на 100 делений. И увидел Фаренгейт, что это хорошо.

И был год 1724.

Ну, что ж, сказали изготовители градусников, и стали настраивать свои изделия по Фаренгейту.

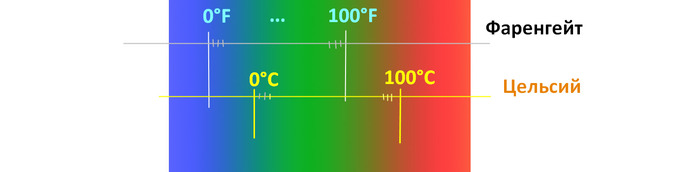

Долго ли, коротко ли, но тут на сцене появляется Андерс Цельсий, решивший, что вода - это наше всё, и перенёс эти самые сто делений на другие реперные точки (как вы знаете, это замерзание воды и испарение воды). Получилось у него вот что:

Ура! - воскликнули технологи (но не в Англии и Америке) и стали использовать новую удобную шкалу.

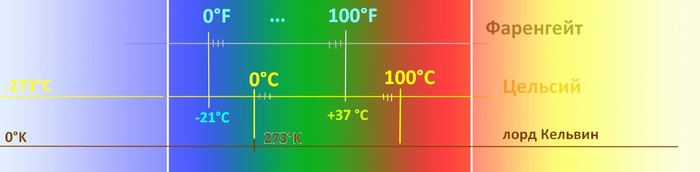

Но время шло, просветы в тучах расширялись, прогресс шагал семимильными шагами - температурные исследования ширились в ширь и углублялись в глубь. Отрицательные температуры и раньше доставляли неудобства, но в наступающем светлом настоящем (для нас уже прошлом) это стало невыносимо. Лорд Кельвин решил решить эту проблему.

Он самым решительным образом перенёс ноль с нуля градусов Цельсия на самое начало температурной шкалы, тем самым устранив всякую отрицательную температуру.

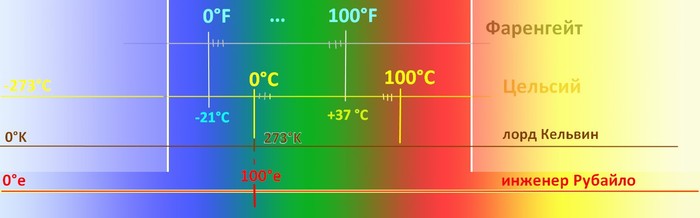

Вот, полюбуйтесь, что у него получилось:

Температурные учёные наконец-то вздохнули с облегчением, перестав путаться в минусах при открытии скобок в своих громоздких уравнениях.

Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал... физикус считал...

Советский инженер-криогенщик А.Рубайло, работая с низкими и сверхнизкими температурами, таки узрел некоторое неудобство шкалы лорда Кельвина. Не то, чтобы высокое звание лорда как-то ущемляло его рабоче-крестьянское происхождение, нет. Просто он увидел красоту числа е на температурной шкале. И решил перенести "соточку" в начало координат, где второй её конец приходился бы на наши родные 0°С.

Получилось вот что:

Таким образом новый градус Рубайло становился равным 2,71°С

Вот что сам Рубайло говорит об этом:

Максимум интенсивности изотропнейшего фонового излучения Вселенной в коротковолновом (на сантиметровых, миллиметровых и сублимиллиметровых волнах) приходится на температуру 2,7°К

1. Более шестнадцати известных физических природных процессов довольно прилично описываются экспоненциальной зависимостью: "е" в степени;

2. Реперные температуры (опорные точки), общепринятые сегодня для градуировки термоднамической шкалы не имеют в градусах Кельвина ни одной целочисленной величины, а в натуральных градусах...? Не десять, не "π", не 3, а именно "е"!

...

5. Гениальный Дмитрий Иванович Менделеев в 1873 году предложил новый, метрический градус, равный 0,2728 град. (а это значит в метрической шкале температур тройная точка воды равна была бы 1000 градусов. Почти точно), а это ясно мне теперь, что градус метрической равен

е/10 = 2,7182818/10 , т.к. 1 кГс = 9,81...Н!

Дмитрий Иванович не ошибся, потому что его градус был равен "изменению температуры, при котором давление газа (у Менделеева - водорода) увеличивается на 1 ата".

6. А простота, наглядность и очевидность шкалы Цельсия? Очень похоже это и у шкалы натуральных температур. Больше 100е - тепло! Меньше 100е - мороз! Да и каждый градус (2,713°С, °К) физически осязаем отличим и ощутим.

А температура человеческого нормального тела?

Она равна ровно 114е или 36,734°С. Это точнее!

Сто пятнадцать 115е = 39,45°С? Срочно спасать!

Сто тринадцать 113е = 34,01°С? Жуткий упадок сил - в реанимацию!

Вот такой получился анамнез. Почему "анамнез"? Ну, слово очень понравилось. "Резюме" не очень подходит по смыслу, "краткое содержание" - слишком длинно. Есть такое же красивое слово "синопсис". Но его я использую в следующий раз, а пока побуду "доктором".

p.s. Надеюсь, что в этот раз всё стало намного понятнее.