Прогулка сегодня 13.06.2024

Летом подобрал на пляже кусочек окаменевшего дерева. Просто размерчик был большой вот и взял показать другим, какие раньше деревья в Приморском крае были.

Там еще два кусочка побольше остались. Сегодня решил и их привезти. Не тут то было, кусочки оказались не подьемные, без экскаватора не выкопать и тем более не погрузить. Ну и ладно, решил просто камушков пособирать. Удивительно, сегодня еще один кусочек окаменевшего дерева замещенного пиритом нашел, правда маленький, но все же.

Немного оксида кремния(IV)

Продолжение поста «Сегодня на прогулке камушков собрал. 14.04.2024»1

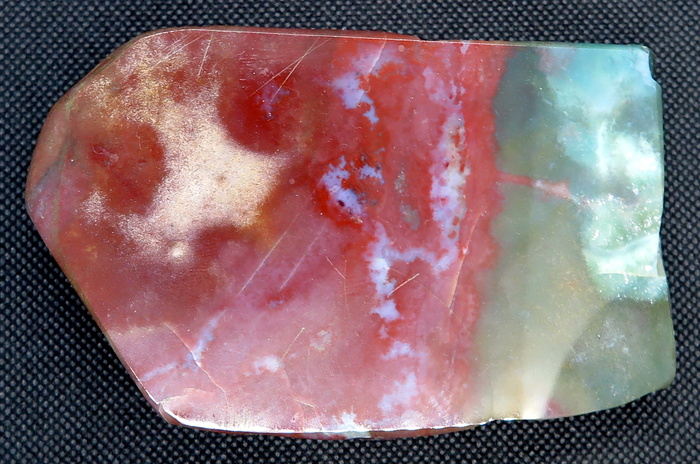

Цветовая гамма окаменевшего дерева очень разнообразна.

Сегодня на прогулке камушков собрал. 14.04.20241

Погода сегодня была замечательная, сьездил камушков пособирал.

Поделочные камни СССР. Пост 2. Группа кремнезема

Продолжаем наш небольшой экскурс в мир поделочных камней ушедшей эпохи. Предыдущий и заглавный пост серии Поделочные камни СССР (из личного собрания). Пост 1. "Великолепная пятёрка" был посвящен "великолепной пятерке" советских поделочных камней: яшме, лазуриту, амазониту, родониту и чароиту. В этом посте попытаюсь показать поделочные и, частично, ювелирно-поделочные камни, представляющие собой минералы группы кремнезема: в первую очередь кварцы, халцедоны, неблагородные опалы, а также сложенные ими породы, которые использовались в виде поделочных камней: кварциты и кремни. К таковым относится, конечно же и яшма. Но её описание уже вошло в предыдущий пост.

Итак, начнем с кварца. Бесцветный прозрачный кварц - горный хрусталь, в виде хорошо оформленных крупных кристаллов интенсивно добывался в разных уголках Союза СССР (Приполярный Урал, Алдан, Памир, Средняя Азия и др.) и являлся очень ценным стратегическим сырьём для радиотехнической (в силу пьезоэлектрических свойств) и оптической промышленности. "Забракованные" кристаллы горного хрусталя нередко использовались в ювелирной промышленности, но в основном в виде ограночного, а не камнерезного сырья. На огранку в основном шли и полярноуральские цитрины; среднеуральские (Мурзинка, Ватиха, Таьянка, Адуй...) и полярноуральские (Хасаварка) аметисты. Наибольшего же "успеха" в применении в камнерезной промышленности получили аметистовые щётки (уплощённые срастания мелких кристаллов) с известного с 16 века месторождения Мыс Корабль на Терском берегу Белого моря (Кольский п-ов).

В качестве сырья для камнерезной промышленности, по крайней мере в северо-западном регионе СССР, был и розовый кварц метаморфического происхождения, выполняющий мощные жилы в Лоухском районе северной Карелии (месторождения Тэдино, Никонова и Блинковая Вараки, Лисий Бор). Окраска его, вызванная изоморфной примесью титана и радиационными центрами, к сожалению, довольно нестойкая и на открытом солнце за несколько десятилетий может выцвести. Поэтому внешний вид многих изделий с ним советского периода может сильно отличаться от того, что было задумано их авторами...

В качестве поделочного камня часто использовался "льдистый" гранулированный кварц и "моховой" кварц из жил метаморфического происхождения Карелии и Среднего и Южного Урала.

К поделочным камням, состоящим практически нацело из кварца, относятся также кварциты. В частности, для советской камнерезной промышленности были очень характерны шокшинский кварцит (шохан, малиновый порфир) из окрестностей пос. Шокша на западном берегу Онежского озера неподалёку от г. Петрозаводска. Очень интересный камень, о котором я как-нибудь обязательно напишу отдельно. Например, из него сделаны саркофаг Наполеона в Доме Инвалидов в Париже и буквы "Ленин" на мавзолее на Красной площади в Москве...

Также весьма популярным в советское время и очень красивым камнем был белорецкий кварцит или белоречит из месторождения в районе реки Белая Алтайского края.

К известным в то время и хорошо узнаваемым внешне поделочным камням относится и так называемый "джамбульский халцедон". На самом деле к халцедонам он никакого отношения не имеет, а представляет собой очень тонкозернистый вторичный кварцит, окрашенный тонкодисперсным гидроокислом железа минералом гематитом. Добывался он в Казахстане в группе месторождений, расположенных на северо-восточном склоне хребта Каратау.

Как и упомянутая в предыдущем посте калканская яшма, джамбульский халцедон и белорецкий кварцит являются очень хорошими абразивами для средней и тонкой доводки режущего инструмента. Белоречит даже заслужил прозвище "русский арканзас". Кто в теме, тот поймёт...

К вторичным кварцитам также относятся так называемые "гелиотроповые яшмы", окрашенные минералами гематитом и селадонитом и часто использовавшиеся в камнерезном деле. Происхождение их разнообразное - Казахстан, Средняя Азия, Южный Урал, Алтай.

Очень популярным поделочным камнем в камнерезных изделиях завода "Уральские самоцветы" был так называемый "агат-переливт" или шайтанский переливт из месторождения близ деревни Шайтанка на Среднем Урале. Здесь уже о нем писал: Шайтанский переливт поэтому для экономии места только одно фото.

Ведя разговор о поделочных камнях сложенных минералами группы кварца, нельзя не упомянуть авантюрин. Наиболее известным авантюрином советского периода был таганайский из месторождений Таганайское и Тесьминское на Южном Урале (Таганайский хребет в Златоустовском районе Челябинской области) известных с начала 1800-х годов. Авантюрин там высокого качества и имеет цвет от красно-коричневого до темно-желтого. К сожалению, у меня сохранились фото только необработанного и плохонькое фото галтовки...

Следующим после кварца минералом из группы кремнезема, широко использующимся в качестве поделочного и ювелирно-поделочного камня, является безусловно халцедон. И в первую очередь это, конечно же агат...

Несмотря на огромное распространение месторождений и проявлений этого ювелирно-поделочного камня почти во всех регионах и республиках бывшего СССР и разнообразие его текстур и окрасок, в советской камнерезной промышленности в основном широко использовались концентрически-полосчатые агаты в расцветке "grayscale", то бишь, не очень контрастные серо-белые. Связано это было в основном с тем, что поделочный агат разрабатывался попутно с так называемым "техническим", который шел на изготовление ступок, пестиков, цапф для теодолитов и нивелиров, опорных призм для точных весов и т.д. Основными месторождениями технического агата были в то время месторождения Тиманского кряжа (Левая Иевка, Мыс Чаячий), закавказские месторождения Ахалцихского района Грузии и Иджеванского района Армении.

Тиманские агаты.

Ахалцихский агат.

Иджеванский агат.

Месторождения цветных агатов разрабатывались в меньшей степени и сырьё из них шло в основном не в поделочно-камнерезные изделия, а для производства кабашонных вставок в ювелирные изделия. Основные месторождения цветных концентрически- и параллельно-полосчатых агатов-ониксов в Союзе располагались на Урале (Магнитогорское в Челябинской области), в Амурской области( бассейны рек Зея и Селемджа), в Магаданской области (Ольское плато). Некоторые примеры подобных агатов и агат-ониксов приведены на фото ниже.

Говоря о халцедоне, нельзя не упомянуть и о таких его разновидностях, как сердолик и хризопраз, хотя они больше применялись всё-таки не в камнерезном, а в ювелирном деле.

Сердолик, Зейское месторождение, Амурская область.

Хризопраз (хризоопал). Месторождение Сарыку-Болды, Кахахстан.

Также, в качестве поделочного камня изредка использовался окрашенный соединениями никеля и хрома вторичный кварц-халцедон (празем-мторолит) из месторождений Среднего Урала и Казахстана.

Следующий после кварца и халцедона представитель группы кремнезёма - опал. Если кварц - яснокристаллический, халцедон - скрытокристаллический, то опал - совсем аморфный, то есть не имеет кристаллической структуры от слова совсем... В качестве поделочного камня в советское время применялся в основном кахолонг - агрегат бесцветного халцедона и белого неблагородного опала, который добывался в советское время на месторождении Тасказган в Центральных Кызылкумах в Узбекистане.

Говоря об неблагородном опале, нельзя не упомянуть и огненный опал, добывавшийся в основном на Вознесенском месторождении Северного Казахстана. Он, конечно, использовался весьма ограниченно и только в ювелирном, а не камнерезном деле.

Ну и завершая пост об поделочных и ювелирно-поделочных камнях из группы кремнезема советского времени (лимит картинок, увы, заканчивается), хочется упомянуть и о рисунчатом кремне. Достаточно известны и широко использовались в камнерезном деле рисунчатые кремни Подмосковья и из Онежского месторождения в Архангельской области.

Голутвинский кремень, Подмосковье.

Кремень из Онежского месторождения.

Вот и всё на этот раз. Повторюсь, что для иллюстрации этой серии постов я принципиально использовал только свои фото своих камней, поэтому, к сожалению, не удалось достойно представить на фото некоторые камни, в частности - таганайский авантюрин. Но полагаю, тот, кто заинтересуется конкретным камнем из приведенного перечня, с легкостью прочитает о нем подробней и посмотрит достойные картинки в Сети. Сверхзадачей этой серии постов полагаю зародить как раз первоначальный интерес...

Не прощаюсь, встретимся через неделю с новой порцией известных поделочных камней СССР... )

Поездка в Старицу

Про старицкие кварц-халцедоновые конкреции я слышал достаточно давно. После прочтения поста про Каменные места Тверской области уважаемого Anhydride я понял, что всё таки я должен туда съездить. И вот в мае выдался совершенно свободный выходной день. Москву и Подмосковье заливали дожди, а по прогнозу в Тверской области осадков не ожидалось, поэтому я спонтанно поехал на старицкий карьер. Прогноз не обманул, там светило солнце, правда было ветрено и иногда набегали небольшие тучи. Практически сразу при спуске в карьер начали попадаться различные окаменелости. Я прихватил с собой хететес и колониальный коралл, правда они не успели нормально заместиться кремнем и практически полностью состояли из известняка.

При спуске на дно карьера был найден горизонт известняка с конкрециями.

Попадались сравнительно большие раздувы с кристаллами кварца, но достать эти образцы, не переломав полностью, нет возможности.

Хотелось ещё пройтись поискать другие выходы с более крупными конкрециями, т.к. крупных мне попалось мало. Но ветер нагнал здоровенную тучу и с карьера пришлось уйти, дабы не промокнуть под дождём. Собственно уже собрался ехать домой, но дождь, хоть и был сильным, быстро закончился.

Тогда решил заехать на выходы ратовкита, раз я уже был недалеко от них. Опять же ехать за ратовкитом отдельно, без Старицы, было бы совсем нерационально, т.к. там не было никаких гарантий находок.

Опять же, в оригинальном посту Anhydride всё хорошо описано, повторяться не буду.

Ратовкит я нашёл, взял 5-7 образцов с мелкими кристалликами темно-фиолетового флюорита в известняке. Попутно попадались интересные кремни. Тащить мне их уже не хотелось, они больше и тяжёлые, а я уставший =)

Из того, что мне понравилось - попался кусок известняка с фрагментами древних лилий, которые были замещены фиолетовым флюоритом.

Домой приехал поздно, ближе к 12 ночи - попал на серию ремонтов дороги.

Затем последовала отмывка конкреций.

Вот некоторые поближе.

Т.к. некоторые белые кварцы в составе конкреций оттуда имеют зелёную люминесценцию в УФ, был проведён рутинный контроль ультрафиолетовым фонарём. Свечение на некоторых образцах есть, но слабое. Но один фрагмент имел очень яркую люминесценцию - отправится в в коллекцию люминесцентных образцов.

Вот вроде бы и всё. Поездка-разведка была интересной и познавательной, а в Старицу можно будет ещё разок съездить...