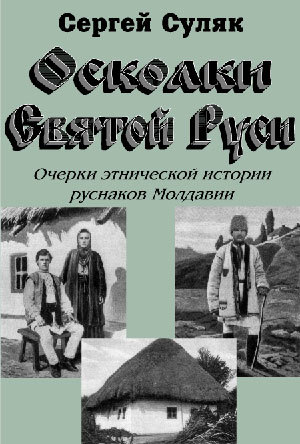

Ссылка на книги на малороссийском http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=844362

Ссылка на книгу - прикреплена к посту в контакте https://vk.com/rus_zakarpatska?w=wall-146860384_329

Галицко-русская орфография середины XIX века или украинский язык здорового человека

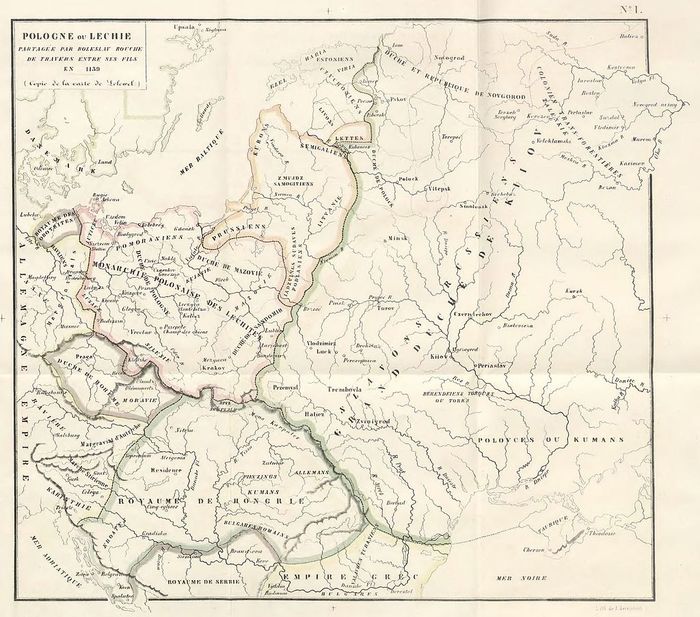

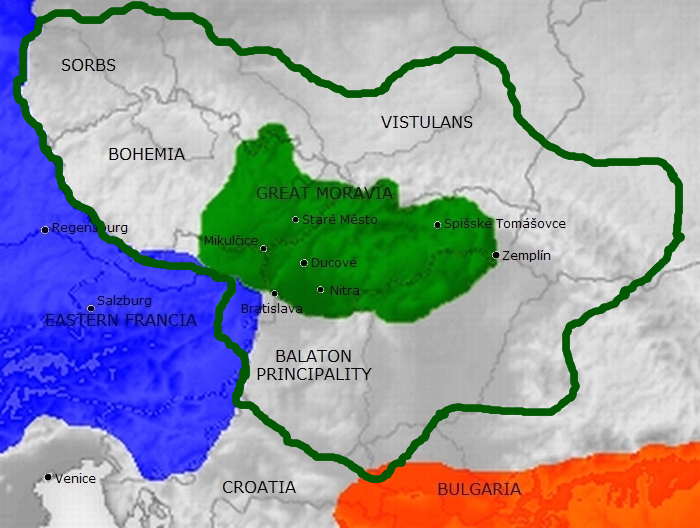

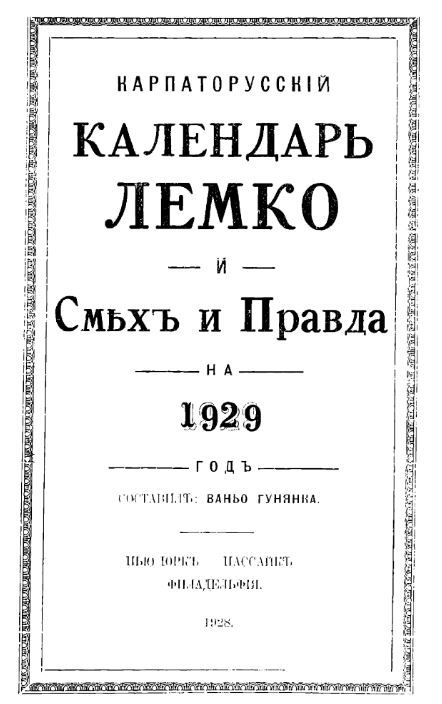

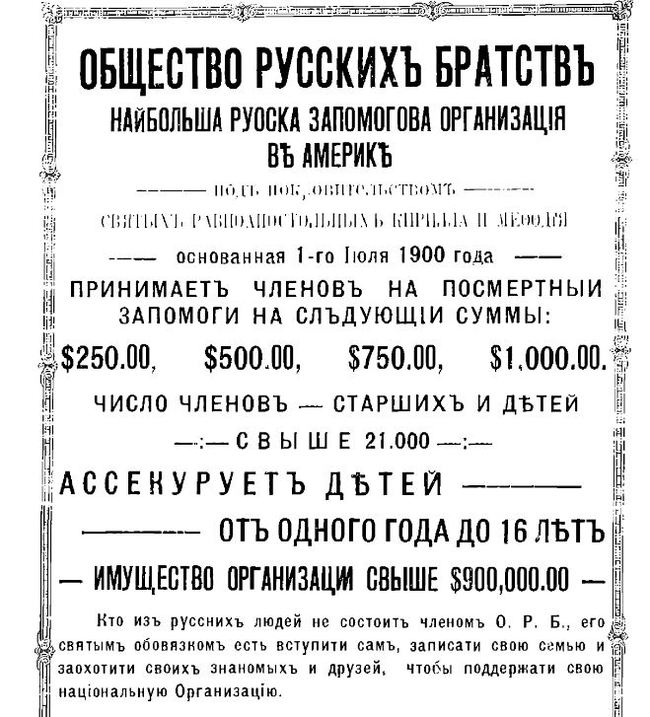

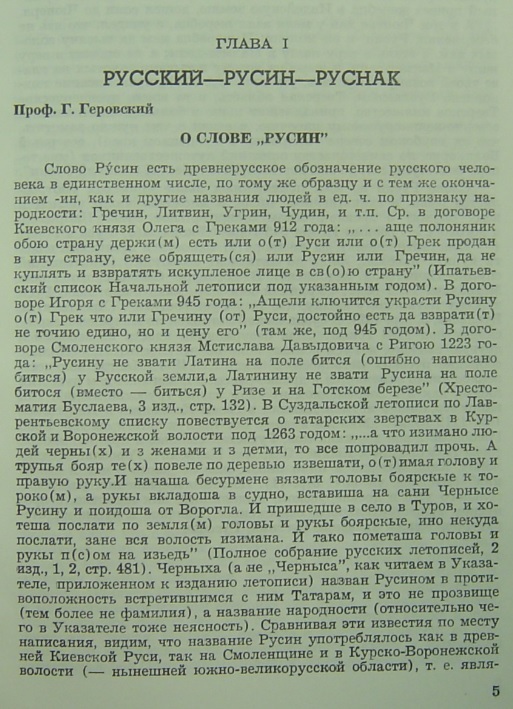

Ни для кого сейчас уже не является секретом тот факт, что правительство (и значительная часть интеллигенции) Российской империи трактовало понятие «русские» иначе, нежели сейчас. По большому счёту, «русскими» считались те, кого мы сейчас называем восточными славянами. Помимо вполне ожидаемых великороссов, белорусов и малороссов под русским населением понимались и куда более экзотические русины, лемки, бойки, гуцулы и прочее население, говорящее на восточно-славянских диалектах и исповедующее веру греческого обряда (православную или униатскую). Таким образом, нынешние украинский и белорусский языки считались лишь диалектами или наречиями, как, к слову, и современный русский, называвшийся тогда великоросским. Encyclopedia Britannica в 1911-м году писала, что русский язык подразделяется на две больших диалектных области. В одну входили малороссийские говоры от Карпат до Кубани, а в другую — великорусские, и (сюрприз!) белорусские.

Далеко не последнюю роль в споре «язык или диалект», столь актуальном и поныне, играет стандарт правописания. Как правило, люди, выступающие за самобытность того или иного языка, имеющего на это достаточно спорные лингвистические обоснования, стараются делать максимальные различия на письме между новым языком и тем, от диалектного родства с которым они стараются отказаться. Хорошим примером здесь могут быть совсем недавние события в Черногории, где совершенно неожиданно для всех изобрели «черногорский язык» (на деле являющийся даже более близким к сербскому, чем боснийский или хорватский, по сути, являясь просто говором) и даже перевели его на латинское письмо, никогда не использовавшееся в Черногории, даже во времена Тито.

Привычная сейчас всем орфография украинского языка, максимально фонетичная (фонетичнее только белорусская «орфография» обоих изводов, не выдерживающая лингвистической критики, поскольку благодаря ей белорусский язык оказался на 100% состоящим из слов-исключений, не подлежащих проверке и не имеющих общих принципов написания) и игнорирующая основные, базовые правила общеславянской этимологии, возникла на территории Галиции в конце XIX—начале XX века. В общем и целом её именуют «желеховкой» по системе Е.И. Желеховского, издавшего во Львове «Малорусско-немецкий словарь» (1886-й год), но первые удочки в этом направлении были заброшены ещё раньше (альманах «Русалка Днестровая» 1837-го года и система Кулиша 1850-х годов, где, впрочем, письмо было более этимологически правильным).

Она активно задействована в знаковой работе доктора О.С. Терлецкого «Галицько-Руське Письменство» (Львов, 1903-й год), хотя и демонстрируется в несколько сыроватом виде (например, графема «I» с тремой не означает дифтонг/ji/ или /jɪ/, а дублирует обычное «I», как в старославянской алфавите). К слову, сам Терлецкий был видным общественным деятелем, сподвижником Ивана Франко и одним из отцов-основателей «Русско-украинской (sic!) радикальной партии». Чуть позже, правда, партия всё-таки переименуется в просто «Украинскую».

Тем не менее, несмотря на австро-венгерские корни современной украинской орфографии, было бы большой ошибкой слепо верить в то, что она не имела никакого хождения на территории Российской империи, среди «украинствующих» подданных малороссийского происхождения. Украинская националистическая интеллигенция, либо отрицающая свою связь с русским народом, либо склонная к отчуждению от русского народа великороссов, поддерживала активную связь друг с другом по обе стороны границ. Уже в 1907-м году выйдет первый словарь украинского языка, изданный Б.Д. Гринченко в характерной орфографии, известной как «гринченковка». Несмотря на ряд особенностей и сырых моментов, характерных и для труда Терлецкого, этот словарь в целом использует практически то же правописание, что и современный украинский язык.

Таким образом, есть все основания утверждать, что фонетическая неэтимологическая письменность, утрирующая речевые особенности малороссийских говоров, восторжествовала на украинских землях к началу XX века, не являясь в чистом виде австро-венгерским или, наоборот, российским изобретением. Нет ни малейших сомнений, что такая форма украинского алфавита преследует, по большому счёту, одну цель — в ущерб лингвистической корректности, этимологической точности и логике написания тех или иных графем продемонстрировать максимальную «несхожесть» малороссийского текста с великоросским.

Здесь нужно сделать важную оговорку. Вне всяческих сомнений, лингвистическая обособленность малороссийских диалектов не может ставиться под сомнение, поскольку они довольно долго существовали в почти полной обособленности от зоны великоросских диалектов, испытывая активное внешнее влияние. То же справедливо и для белорусских наречий и говоров. Безусловно, нельзя считать великоросское наречие на 100% взаимопонятным с речью украинцев и белорусов. Впрочем, это никогда не являлось значимым критерием для разделения языков и диалектов — большинство не граничащих диалектов немецкого языка также не имеют полной взаимопонятности, но безусловно являются частью единого языкового массива. Решающую роль в таких ситуациях имеет национальная система образования, сглаживающая экстремумы диалектных различий и прививающая всему населению знание единого литературного языка, которым для восточнославянских языков и в начале XX века, и сейчас, вне всяких сомнений, является русский — он же великоросский. Помимо неё, важно использование не фонетического, а этимологического алфавита, следующего базовым правилам лингвистической науки и облегчающего понимание текста, написанного на разных диалектах одного и того же языка.

Для примера, рекомендую посмотреть на ту же польскую орфографию, где значимая часть букв (в особенности гласных) читается отлично от традиционного латинского звучания в угоду праславянской этимологии. Например, графема «Óó» читается как /u/, но сохраняет традиционное написание, поскольку исторически в славянских языках звучала как «О» (ср. «Lwów» ([Львув]) и «Львов»). Если бы польские филологи пошли украинским или белорусским путём, они бы наплевали на этимологию и писали на её месте букву «U», превращая название города во «Lwuw», что бы уже очень сильно отличалось в написании от других славянских языков. Но поляки не испытывали желания дистанцировать свой язык от какого-либо иного славянского, перед ними не стояла стена из исторических комплексов, и в силу этого они создали письменность, звучащую как разговорный язык, но при этом во многом понятную при чтении всем славянам без исключения.

Существовала ли у малороссов-украинцев возможность пойти польским путём и создать этимологическую азбуку, ориентирующуюся на историческое развитие древнерусского языка и в то же время сохраняющую все особенности живой народной речи? Безусловно, существовала. И более того, они ей воспользовались. В середине XIX века в той самой Галиции, которая слывёт «Украинским Пьемонтом» и ответственна (совместно с российскими украинствующими деятелями науки и культуры) за создание современного алфавита, действовал уникальный стандарт кириллической печати, который было бы разумно и сейчас применять для записи малороссийского наречия. К слову, ни для кого не секрет, что само это наречие в Галиции достаточно сильно отличается от того, что считают сейчас «украинским литературным языком» — причём как в сторону большей «польскости» и «немецкости», так и наоборот, в чём-то приближаясь к великоросскому языку.

О.А. Мончаловский изо Львова писал в 1898-м году:

«Мало того, наше галицко-русское наречие {…} имеет много таких форм, общих с великорусским языком, каких не имеет украинское наречие. В стрыйском и турчанском округах народ говорит “что”, а не “що”, да к тому же с чистейшим московским произношением “што”, в яворовском и городецком округах и в целой Лемковщине народ употребляет великорусскую форму вспомогательного глагола “был” (быв), “были”, а не малорусскую “був”, “булы”. В стрыйских горах бойки и верховинцы {…} употребляют считающиеся великорусскими формы наречий: “ниже”, “выше” вместо малорусских “нисше”, “высше”…».

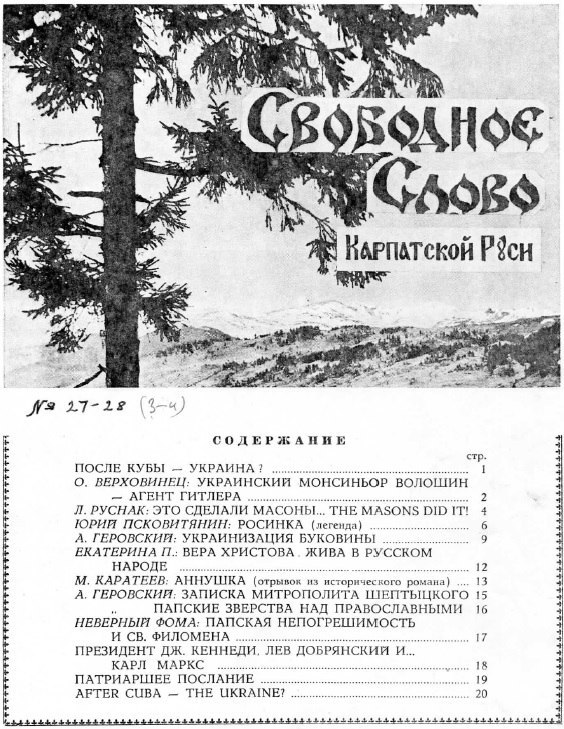

Мончаловский писал на великоросском языке. К началу XX века галицкая интеллигенция в целом размежевалась. Русофилы писали на совсем уж «прилизанном» варианте малороссийского наречия, демонстрирующем почти стопроцентное сходство с великоросским, а украинцы — на максимально дистанцированном варианте, использующим близкую к современной орфографию. И то, и другое, безусловно, было полярностями языковой картины мира, слишком политизированными и в равной степени плохо отражающими живой разговорный язык как Галиции, так и других малороссийских земель. Однако примерно за 40—50 лет до этого галицко-русские интеллигенты издавали множество книг, газет, журналов и брошюр, написанных языком, который и сейчас можно было бы порекомендовать в качестве образца высокого стандарта малороссийского письма, в равной степени похожего на великорусский язык и сохраняющего свою подлинную самобытность.

Мы, наконец, переходим к главному вопросу данной статьи — как писали галицкие русины в середине XIX столетия, и почему эта орфография и сейчас остаётся актуальной для передачи украинских диалектов. Особенно интересно, что в этой орфографии выходили не только и не столько русофильские («москвофильские» в украинской терминологии) тексты, но и вполне верноподаннические, направленные в адрес австрийского императора. Писались на ней даже и украинские националистические работы, но, всё же, значительно реже. Они тогда вообще не имели такого обширного распространения в обществе, как лоялизм — австрийский или общерусский. Тем не менее, невозможно не заметить её следование правилам общерусской орфографии и ярко выраженный этимологический, а не фонетический принцип.

По большому счёту, эта система письма восходила к проекту ректора Киевского университета М.А. Максимовича (1827-й год). Ирония заключалась в том, что несмотря на своё «московское» происхождение, «максимовичевка» практически не употреблялась на востоке Малороссии, но очень активно использовалась в Галиции, Буковине и Червонной Руси, допуская небольшие локальные варианты и изменения. Эта азбука была чуть ли не единственной на тот момент системой малороссийского письма, созданной профессиональным лингвистом.

М.А.Максимович

Эта орфография довольно долго занимала лидирующие позиции, пока не была окончательно побеждена украинской. Ещё в 1896-м году во Львове вышел сборник «Громадна депутацiя руска (!) въ Вѣдни (Справозданє руского комiтету депут ацiйного», уже затронутый влиянием новой украинской орфографии, но по-прежнему следующий базовым принципам прошлых лет. Позволим себе привести из него небольшой отрывок, адресованный императору Франциску-Иосифу I.

«Ваше цѣс. и кор. апостольске Величество! // Яко делєґаты высланой рускимъ народомъ депутацiи, зложеной зъ 220 членôвъ, важимось явити ся передъ Вашимъ цѣс. и кор. апостольскимъ Величествомъ, щобы передъ ступенями найвысшого трону запевненє непохитной вѣрности и вôдданности сего народу поновити, а вразъ щобы для того тяжко досвѣдчуваного народу просити о вселаскавѣйшу охорону».

Уже в этом отрывке, повторюсь, не самом показательном и демонстрирующем скорее переходный вариант от галицко-русского правописания к украинскому, невозможно не заметить куда более сильного родства внешнего вида текста с великоросским языком. Используется буква «ы», неотъемлемая часть и русского, и старославянского алфавитов, последний до сих пор в ходу у Украинской православной Церкви (обоих патриархатов). Буквы «и» (и-восьмеричное) и «i» (и-десятеричное) применяются по правилам тогдашнего русского языка («i» только перед гласными и «й»). В ходу графема «ъ», которая применяется и как ер (в конце слов), и как современный русский «твёрдый знак» при разделении морфем. На месте украинской «i» в корнях используется «ѣ» (ять), который создаёт единство написания («бѣлый»), но сохраняет различия в чтении: [белый] у великороссов и [билый] у малороссов. В Украинской православной Церкви ять традиционно читается как «и», не меняясь на письме. Отсутствует «i» с тремой (графема «ї») для обозначения характерного дифтонга. «I» в окончаниях там, где исторических в славянских языках использовалась «о», не используется. Вместо неё применяется буква «о» с циркумфлексом (графема «ô»), читающаяся как «и». Тем самым, сохранён и этимологический порядок, и лёгкость понимания носителем другого диалекта, и особенности народной речи. Что будет проще прочесть и понять носителю великорусского языка: «вôдданности» или «вiдданностi»? То же касается и всех прочих случаев. Правописание окончания притяжательных прилагательных отличается: более близкое к литературному русскому «-ск» вместо современного украинского «-ськ». Многое из лексики и грамматики ближе к современному русскому, а не украинскому языку, что демонстрирует не только орфографические, но и чисто лингвистические отличия галицко-русского текста XIX века от современного украинского.

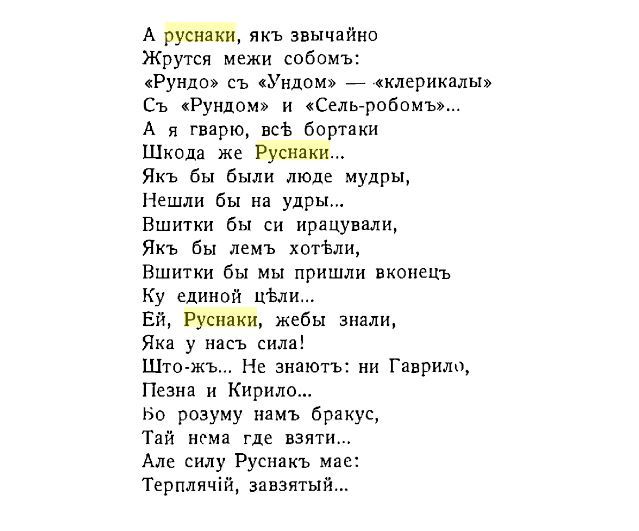

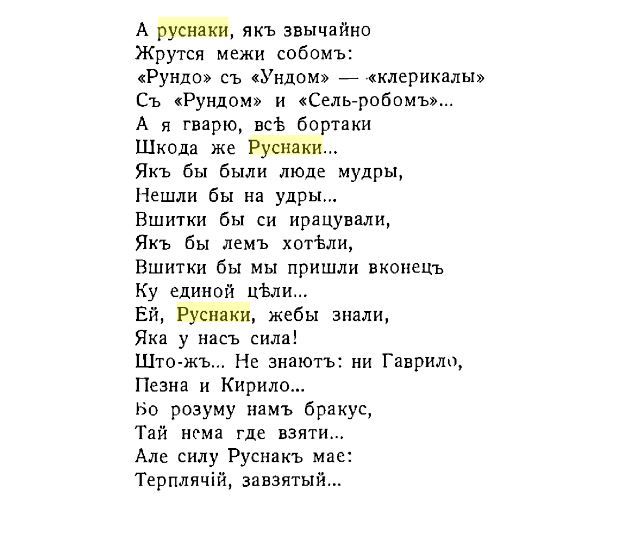

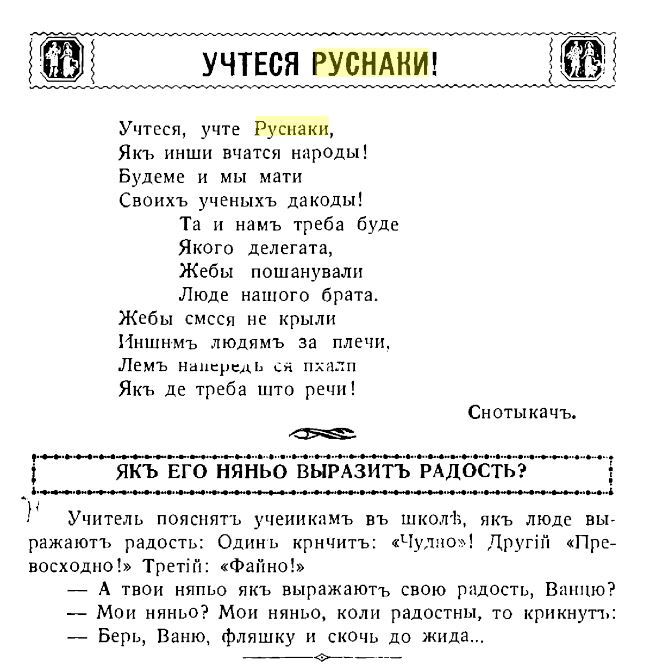

Теперь же давайте взглянем на более «канонический» вариант малороссийской орфографии, используемой галицко-русскими интеллектуалами (повторюсь, далеко не одними только русофилами). Впрочем, прежде чем знакомиться с творчеством интеллектуалов, посмотрим на народное творчество, а то вдруг высоколобые прорусские интеллигенты специально коверкали живую украинскую мову в угоду московским грантодателям. Вот стихотворение Павла Думки, «селянина из Купчинец», посвящённое выборам на Галичине в 1885-м году. Называется оно характерно: «Въ честь нашимъ патрiотамъ». Если использовать такое начертание, то может возникнуть ощущение, что написано по-русски! Впрочем, оно и написано. Только на малороссийском диалекте. Вот что делает правильный выбор азбуки. Впрочем, вернёмся к стихам.

«Не заграютъ трубы, бубны, щобъ васъ величати,

Но заграютъ сердця люду, щобъ вамъ честь ôтдати.

Не бажаете вы блеску можныхъ того мира,

Вамъ милѣйшiй нарôдъ русскiй и русская вѣра».

Как можно заметить, если читать по-великоросски, рифма исчезает, «мира» и «вера» не рифмуются. Зато у малороссов ять читается как «и», и таким образом сохранено и фонетическое чтение, и этимологическая точность старославянского написания слова «вера». Совсем радикально отличается инфинитив глагола «отдать» — «ôтдати» ([итдати] вместо «вiддати» ([виддаты]).

«Ваше сердце лишь любовью къ Руси паленѣе,

Для меньшого свого брата ничо не жалѣе

Ани труду, ни выдатка, щобъ тьму побѣдити,

Отворити ему очи и умъ просвѣтити».

Картина здесь схожа. Написание стремится к русскому (точнее, общему славянскому) стандарту, в то же время, полностью сохраняя и диалектные, и просторечные особенности. Интересной деталью этого стихотворения является использование графемы «и» («и» с циркумфлексом) для передачи фонемы «и», который исторически звучала как «ы»: «Схаменитесь, мили братья…»; «Дѣла ваши добри, честни». «Братья» опять же написано по русским правилам, безо всяких геминаций. Свой стих Думка завершает тем, что «се не спивакъ — простый мужикъ отъ сердця складае».

Ну и, наконец, работа из интеллигентского круга. Труд Б.А. Дидицкого «Народная исторiя Руси отъ начала до новѣйшихъ временъ пôсля найлучших историкôвъ», изданный всё в том же Львове в 1868-м году, демонстрирует нам не только совершенно другую малороссийскую орфографию (и язык в целом), но и альтернативный взгляд галицко-русской интеллектуальной среды на историю Руси. Цитируем:

«Еще за житья двохъ Великихъ Князей русскихъ Александра Невского и Данiила Галицкого утворились изъ прежней единой Руси двѣ отдѣльныи державы, надъ которыми тiи-то два Князѣ, яко верховныи владѣтелѣ, господствовали. Державы тiи двѣ назывались у самыхъ же Русинôвъ — одна: Суздальско-Московское велике княжество на сѣверѣ, друга: Галицко-Владимiрское королевство на юзѣ Руси. Сусѣды же наши, якъ именно Поляки и Литовцѣ, стали тiи державы называти: первую Великою Русiю, втору: Малою Русiю».

Комментарии здесь, я думаю, излишни.

Итак, что же нужно делать для того, чтобы превратить украинский субстратный алфавит в полноценную славянскую азбуку? На самом деле, здесь нет больших практических сложностей. Главная из них связана, увы, с тем, что и мы, великороссы, тоже утратили очень много из нашего традиционного письма, также во многом пойдя на поводу у фонетичности и избавившись от многих «ненужных» букв, которые могли очень сильно помочь в качестве связующих звеньев с малороссийским и белорусским диалектами, равно как и многими другими (скажем, карпаторосским). Тот же «ять» ушёл не только из украинского, но и из русского письма, и современными средствами уже невозможно достичь того смыслового единства, которое было между «верой» и «вирой», «белым» и «билым». Тем не менее, сформулировать принципы этимологического малороссийского письма по-прежнему можно, лишь держа в уме особенности дореволюционной великоросской орфографии.

Малороссийский кириллический алфавит, следующий этимологическим принципам, схожим с польской орфографией и сохраняющий традиционные старославянские написания, состоит из следующих букв:

Аа (/a/ и его разновидности), Бб (/b/), Вв (/v/), Гг (/ɣ/), опционально может использоваться Ґґ для передачи /ɡ/, т.е. взрывного «Г»; Дд (/d/), Ее (/e/ и /ɛ/), для йотированного звука может использоваться Єє; Ёё (по русским правилам), Жж (/ʐ/ и /ʑ/), Зз (/z/), Ии (/i/ и /ɪ/), Ii (по русским правилам, т.е. перед гласными и йотом, возможно не использовать), Йй (/j/), Кк (/k/), Лл (/l/ и /ɫ/), Мм (/m/), Нн (/n/), Оо (/o/ и его разновидности), Пп (/p/), Рр (/r/), Сс (/s/), Тт (/t/), Уу (/u/ и /ʊ/), Фф (/f/), Хх (/x/), Цц (/ts/), Чч (/tʃ/ и /tʂ/), Шш (/ʃ/), Щщ (/ɕː/ — русское чтение, /ʃtʃ/ — малороссийское), Ъъ (по русским правилам, возможно не использовать как ер), Ыы (/ɨ/), Ьь (по русским правилам), Ѣѣ (/i/ и /ɪ/, этимологическая роль), Юю и Яя (обе по русским правилам). В данном случае «устаревшими» можно считать буквы Ѳѳ (фита, [ф]) и Ѵѵ (ижица, [и], старославянский аналог ипсилона/игрека), но в оригинальной системе Максимовича они присутствовали как часть общерусского наследия.

К этим буквам должны также быть добавляемы буквосочетания с диакритическими знаками, используемые в грамматических целях. Основу диакритики помимо тремы над «е», дающей «ё» и бреве над «и», дающим «й», составляет знак циркумфлекса или «домик», «крышечка». Он ставится над теми гласными, которые стали звучать как «и», но в старославянском тексте имели другое чтение, сохранившееся в русском, польском или иных славянских языках. Примерами этого можно назвать слова «мôй» ([мий], русск. [мой], польск. mój [муй]), «втêкали» ([втикали], русск. [утекали], польск. uciekali/uciekały). «И-циркумфлекс» показывает чтение как «и» в тех местах, где исторически было «ы» («мили»).

Выбор правильного знака для звука «и» (между ô, ê, ŷ) определяется наличием или отсутствием чередования c «о», «е», или «у» в открытом слоге, т.е. всегда пишется гласная из открытого слога — с диакритикой или без. В грамматических окончаниях сохраняется традиционное общерусское написание («-ск», «-тс» и т.д.). Вот небольшая табличка, показывающая разницу между предлагаемой нами системой, архаичной украинской кириллицей («ярыжкой») и современным украинским алфавитом. Еры опущены для лучшей иллюстративности.

(нос) — нôс — нис — нiс

(нёс) — нêс — нис — нiс

(воз) — вôз — виз — вiз

(вёз) — вêз — виз — вiз

(бог) — бôг — биг — бiг

(бег) — бêг — биг — бiг

Комментарии здесь, я думаю, излишни.

Ну и, наконец, отрывок текста (Молитва Господня) для сравнения. Вариант I: современный украинский алфавит, вариант II: предлагаемый нами (на основе «максимовичевки»). Рассудите сами, что Вам кажется более эстетичным и приемлимым вариантом правописания. Обращаем Ваше особое внимание на то, что здесь изменено только начертание, а вся лексика взята из современного украинского языка.

I:

Отче наш, Ти що єси на небесах,

нехай святится ім’я Твоє,

нехай прийде царство Твоє,

нехай буде воля Твоя,

як на небі, так і на землі.

Хліб наш насущний, дай нам, сьогодні;

і прости нам провини наші,

як і ми прощаємо винуватцям нашим;

і не введи нас у спокусу,

але визволи нас від лукавого.

Бо Твоє є царство, і силa і слава, на віки вічні.

Амінь

II:

Отче наш, Ты що еси на небесах,

нехай святится имя Твое,

нехай прииде царство Твое,

нехай буде воля Твоя,

як на небѣ, так и на землѣ.

Хлѣб наш насущный, дай нам, сёгодня;

И прости нам провины наши,

як и мы прощаемо винуватцам нашим;

И не введи нас в спокусу,

але вызволи нас ôд лукавого.

Бо Твое е царство, и силa и слава, на вѣки вѣчни.

Аминь

Ознакомиться с «максимовичевкой» более детально можно, изучив «Правописную справу» (Львов, 1882) за авторством Дмитрия Винцковского (более известен как Венцковский, но в орфографии Максимовича через «и»). Ссылка на книгу и вдобавок торрент с большим архивом малоросской литературы.

Завершим же мы наше небольшое исследование словами на малороссийском диалекте, которые как нельзя лучше отражают наше отношение к данной системе правописания: «Фонетика каже: Якимъ бачишь человѣка, за такого его держи; этимологія же каже: Держи человѣка за того, якъ его бачишь, но и провѣдуй, кто ôнъ зъ роду… Або иншими словами: правиломъ фонетики есть: пиши, якъ говоришь; а закономъ етимологіи есть: пиши, якъ говоришь, но вразъ же увзглядняй и корêнь слова, щобы всякій зналъ, зъ чого каждое слово походитъ и що оно означае».

Св