Ордовикско-силурийское вымирание

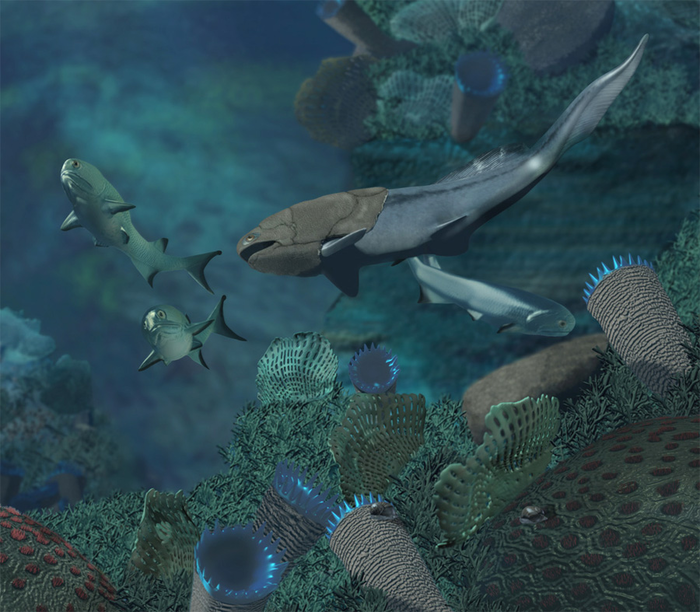

Это вымирание считается самым древним – произошло оно 440 млн лет назад. Жизнь на планете в ордовикский период становилась сложнее, моря были заполнены примитивными осьминогами, трилобитами, кораллами, морскими звездами, угрями и челюстными рыбами. В борьбу за существование включились и растения на суше.

В процентном соотношении всех выживших и погибших видов это вымирание занимает «почетное» третье место. Было как минимум две волны вымирания с промежутком около миллиона лет. Печальным их итогом стала гибель 60% морских беспозвоночных: двустворчатые моллюски, брахиоподы, мшанки, иглокожие – почти все они канули в Лету. Только великое пермское вымирание убило больше морских организмов.

Ордовикско-силурийское вымирание часто связывают с южным движением древнего суперконтинента Гондвана. Снижение уровня океана в сочетании с похолоданием разрушило привычные биологические ниши и привело к уменьшению биоразнообразия. Среди основных версий ученые также рассматривают падение астероида и масштабные извержения вулканов.

Согласно одной из гипотез, ордовикско-силурийское вымирание произошло из-за вспышки гамма-излучения сверхновой, расположенной от нас в 6 тыс. световых лет. Она сократила озоновый слой атмосферы, и сильное ультрафиолетовое излучение уничтожило миллионы земных организмов. Сверхновая могла находиться в ближайшем к нам рукаве Млечного Пути.

Девонское вымирание

Случившаяся примерно 360 млн лет назад катастрофа названа в честь девонского периода, ставшего временем эволюции некоторых рыб, крепкие плавники которых позволили им передвигаться по суше. Трилобиты в это время теряют свое господство в море, а на земле растения становятся сложнее.

Вымирание могло иметь два этапа, которые прошли 374 и 359 млн лет назад. По другим версиям этапов было не два, а намного больше. Как бы там ни было, численность морских видов сократилась на 50%, а конкретно в первый период были уничтожены почти все бесчелюстные. Наземные и пресноводные организмы практически не пострадали, а вот рифовая система была сильно потрепана.

Ученые затрудняются назвать главную причину девонского вымирания. Кто-то опять же связывает его с падением астероида, кто-то – с увеличением температуры и испарением воды, другие указывают на эволюцию растений. Есть и теория, согласно которой в конце девона массового вымирания не было, но сильно замедлилось образование новых видов.

Анализы отложений осадочных пород показали, что в позднем девоне окружающая среда сильно изменилась. Наблюдалось резкое снижение содержания кислорода в океанах (аноксия), а темпы отложения углерода, наоборот, возросли. Аноксия препятствовала гниению организмов, и органической материи становилось все больше.

Великое пермское вымирание

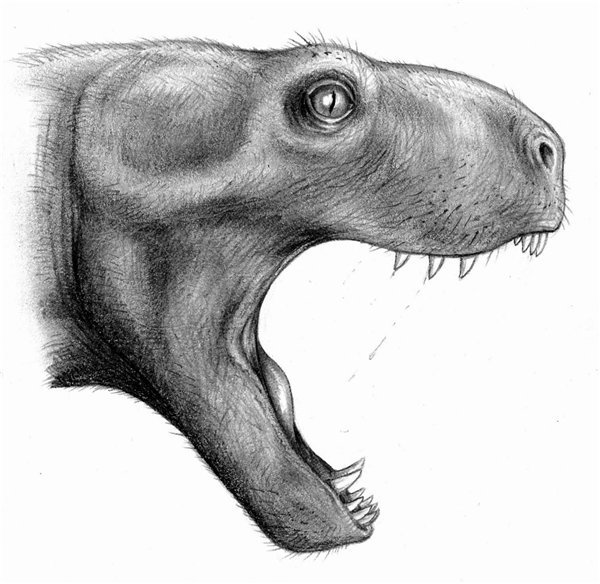

Самое масштабное из известных вымираний произошло задолго до гибели динозавров – 252 млн лет назад. Оно стало точкой разграничения пермского и триасового периодов. На планете тогда доминировали виды, жившие и откладывавшие яйца на суше. Впрочем, такое конкурентное преимущество их не спасло. Жертвами вымирания стали 70% наземных видов позвоночных и 96% всех морских видов.

Катастрофа произошла всего за 60 тыс. лет. Ушли в небытие многие парарептилии (примитивные четвероногие), членистоногие и рыбы, 83% всех видов насекомых. Зато благодаря этому событию смогли развиться предки динозавров, долгое время остававшиеся в тени эволюции.

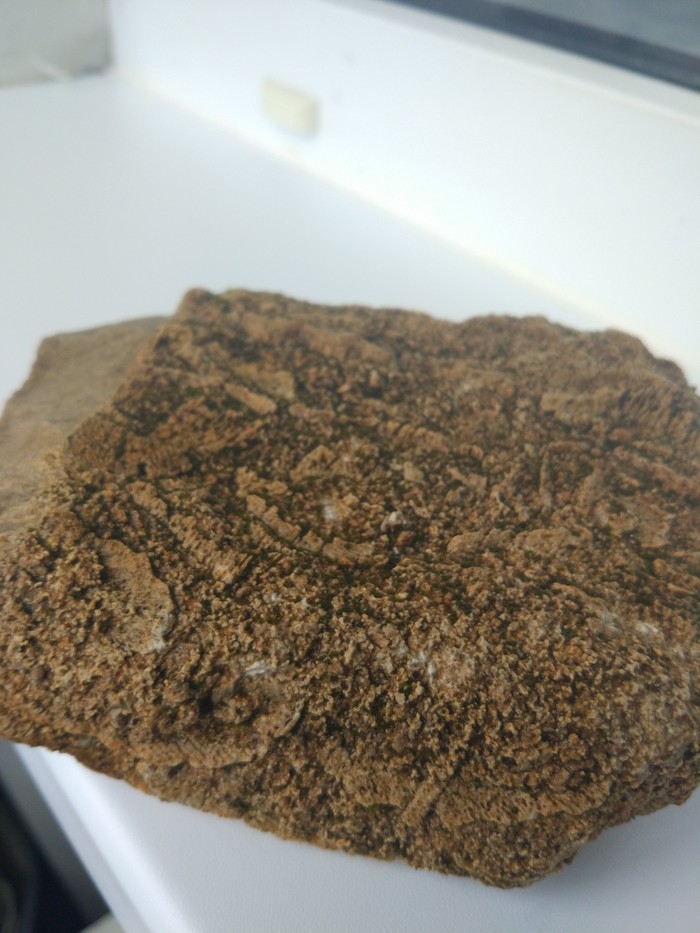

Причины пермского вымирания тоже далеко не однозначны и горячо обсуждаются в научной среде. Все они похожи на предыдущие: падение астероида, извержения вулканов, а также масштабная засуха. Недавно еще одно подтверждение нашла самая популярная из теорий – вулканическая. Ответить на некоторые вопросы помогли каменистые отложения (в конце пермского периода они были морским дном) пустыни Объединенных Арабских Эмиратов, которая почти не изменилась за миллионы лет. Причиной гибели видов могло стать насыщение атмосферы углекислым газом после извержения сибирских вулканов.

Триасовое вымирание

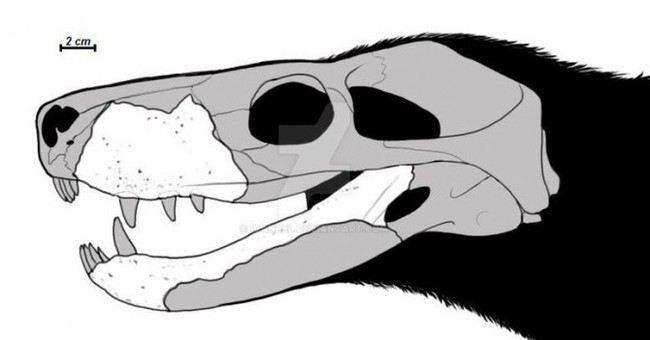

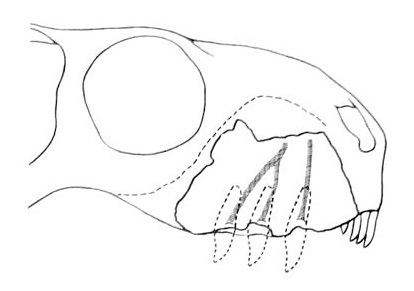

Произошедшее 199 млн лет назад вымирание используют в качестве границы триасового и юрского периодов. По земле тогда уже ходили относительно крупные динозавры, которые, тем не менее, испытывали конкуренцию с другими рептилиями.

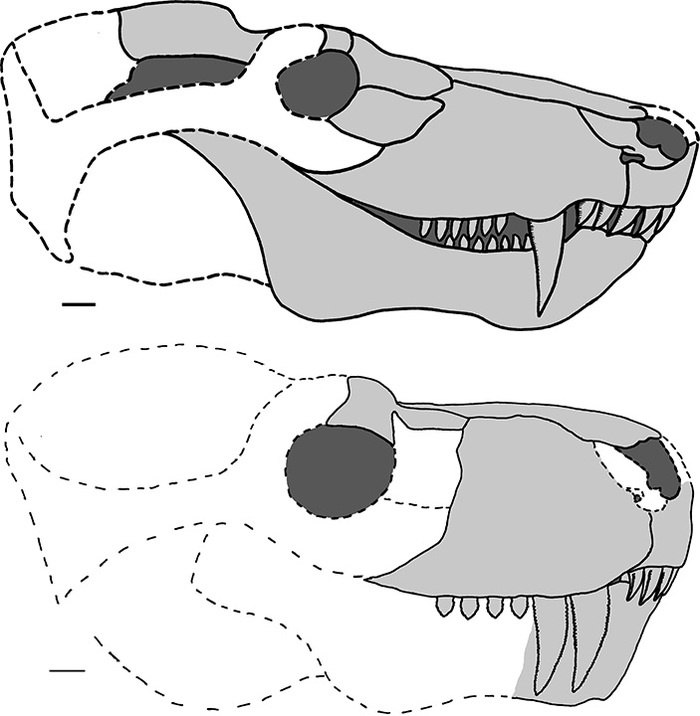

В результате катастрофы вымерли конодонты, составлявшие 20% всех морских семейств, сильно пострадали архозавры, терапсиды и земноводные. Вымирание произошло за 10 тыс. лет, предоставив возможность динозаврам хозяйничать на Земле в последующий юрский период.

В числе возможных причин вымирания нередко упоминают так называемую гипотезу о «метангидратном ружье», в соответствии с которой повышение температуры океана высвобождает метан из отложений, расположенных под морским дном. Метан – парниковый газ, поэтому температура начинает расти скачкообразно, ведя к еще большему высвобождению метана. Это похоже на замкнутый круг, и остановить процесс невозможно, как нельзя остановить выстрел, если спусковой крючок уже нажат. Активно обсуждаются и другие версии.

Мел-палеогеновое вымирание

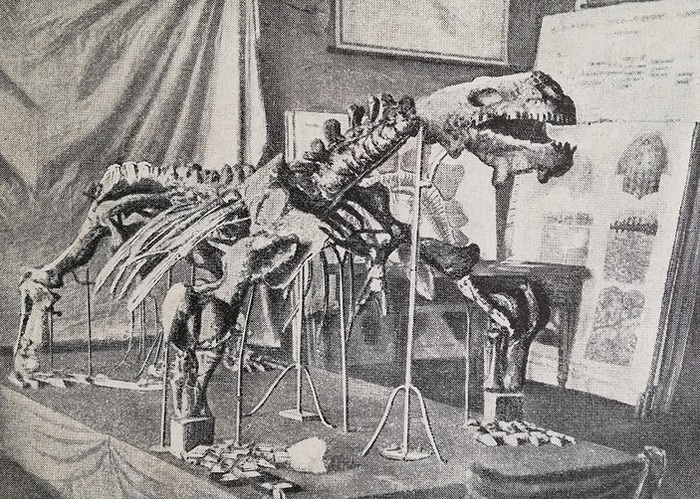

Именно этот катаклизм, произошедший 65 млн лет назад, погубил динозавров, морских рептилий и летающих ящеров. Но существуют и другие гипотезы, которые, как правило, дополняют основную – астероидную. Кроме хорошо известных тираннозавров, трицератопсов, анкилозавров и других ящеров в меловой период активно распространились небольшие млекопитающие. Именно им было суждено унаследовать мир.

Всего жертвами катастрофы стали 16% семейств водных животных и 18% семейств сухопутных позвоночных. Эксперты затрудняются сказать, шло вымирание поэтапно или же случилось за короткий промежуток времени. Считается, например, что травоядные трицератопсы могли существовать еще несколько миллионов лет.

Недавнее исследование экспертов Принстонского университета, Массачусетского технологического института, Университета Лозанны и Университета Амравати склоняет к версии об извержениях вулканов. Анализ геологических образований в траппах плато Декан помог выяснить, когда они начались и сколько продолжались. Оказалось, что масштабные извержения стали происходить за 250 тыс. лет до момента падения предполагаемого астероида и продолжались на протяжении 500 тыс. лет. За это время выделившийся углекислый газ закислил Мировой океан, что и привело к гибели многих видов и нарушению пищевых цепочек.

Ни одно из массовых вымираний не породило столько гипотез, как мел-палеогеновое. Кроме популярных научных версий (вулканы, астероид, хищные млекопитающие и т. д.) появились и полуфантастические. Некоторые всерьез утверждают, что о рукотворном уничтожении ящеров свидетельствуют обнаруженные «кладбища» динозавров, включающие кости множества особей.

Летопись Земли

Как видим, величайшие массовые вымирания происходили в разные периоды и в различных временных промежутках. Так, между ордовикско-силурийским и девонским вымираниями лежит 76 млн лет, а триасовое и мел-палеогеновое разделяют 134 млн.

Впрочем, это если принять на веру, что такие вымирания действительно были. Возможно, новые виды появлялись медленнее, а сами по себе вымирания не носили ярко выраженного характера. А еще каждое из массовых вымираний могло представлять собой череду более малых катастроф, или же число самих масштабных катаклизмов было выше.

Откуда же взялась такая неопределенность? Мы все еще очень мало знаем об истории Земли. Концепцию неполноты палеонтологической летописи развил еще Чарльз Дарвин. В труде «Эволюция таксономического разнообразия», автором которого стали А. С. Алексеев, В. Ю. Дмитриев и А. Г. Пономаренко, указывается, что современная наука знает лишь 1-2% видов, существовавших на Земле. Проще говоря, мы судим о массовых вымираниях на основе анализа немногих найденных в окаменелостях останков организмов. Именно так ученые определяют, какой процент видов и родов не дожил до следующего периода.

Наука знает недостаточно, чтобы ответить на все эти вопросы. Мы не можем не только уверенно назвать причины катастроф, но и понять, были ли они в действительности. Во всяком случае в том виде, в котором люди их представляют.

Общности и различия

Но попытаемся вычленить схожие черты и различия. Перед нами пять массовых вымираний (шесть, если учесть эоцен-олигоценовое). Логично предположить, что многие из них имели схожие причины. В то же время две самые популярные версии – вулканы и падения небесных тел – подвергаются наибольшей критике. Известно, что мощнейшая вулканическая активность имела место в период мел-палеогенового и пермского вымираний. Однако если рассмотреть все известные случаи вымираний (а их как минимум одиннадцать), то получается, что масштабные геологические процессы можно соотнести лишь с шестью.

Похожая ситуация и с падениями астероидов. Гибель динозавров совпадает по времени с падением гигантского астероида близ острова Юкатан. От него остался кратер Чиксулуб диаметром 180 км и первоначальной глубиной до 20 км. Образовавшаяся от падения энергия была в 2 млн раз выше энергии взрыва термоядерной «Царь-бомбы», и этого могло хватить, чтобы изменить жизнь на Земле. А вот с триасово-юрским вымиранием сложнее: ученые пока не обнаружили кратеров, которые могли бы его объяснить.

Но, быть может, причины вымираний следует искать в другом месте? Недавно о такой возможности заявили ученые из Университета Западного Сиднея, работавшие под руководством профессора Мирослава Филиповича (Miroslav Filipović). Они обратили внимание на график движения Солнечной системы. Наше Солнце совершает полный оборот вокруг центра галактики Млечный Путь за 200 млн лет. На своем пути система проходит через галактические спиральные рукава, где выше плотность звезд и межзвездного газа. Построенная модель помогла выяснить, что массовые вымирания совпадают с прохождением через эти рукава. Это касается мел-палеогенового, триасового, пермского, позднедевонского и позднеордовикского вымираний.

По словам авторов, совпадение возможно, но его вероятность очень мала. Ученые не берутся сказать, что именно погубило земные организмы. Теоретически прохождение через спиральные рукава Галактики увеличивает шансы на близкий взрыв сверхновой со всеми вытекающими последствиями. Но сами исследователи предпочитают версию о связанном с прохождением через плотное звездное скопление гравитационном влиянии. В этом случае находящееся на периферии системы кометное облако может терять стабильность, увеличивая тем самым риск столкновения планеты с небесными телами.

Все вышесказанное – лишь гипотезы. Однако ими не следует пренебрегать, ведь сейчас Солнце находится в одном из таких спиральных рукавов. Существует и много других поводов для беспокойства.

Эоцен-олигоценовое вымирание называют шестым в списке массовых катастроф. Оно произошло позже других – 33,9 млн лет назад, и было не столь разрушительным. За 4 млн лет вымерло порядка 3,2% морских животных. Половину из вымерших семейств составили фораминиферы и морские ежи. Пострадали и наземные организмы. Среди возможных причин, как и в других случаях, указывают возможность столкновения с небесным телом, вулканическую активность или климатические изменения.

Человечество вымрет?

Безусловно. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. Люди могут погибнуть вместе с планетой, Солнцем, Галактикой или Вселенной. Через миллион или, например, десять миллиардов лет. Но существует и куда более пессимистичный сценарий.

Гипотеза о том, что на Земле уже началось шестое массовое вымирание, существует не первый год. Теперь группа ученых под руководством знаменитого эколога Пола Эрлиха (Paul Ehrlich) из Стэндфордского университета нашла новые доказательства справедливости этого предположения. Была детально проанализирована частота исчезновения животных и растений в периоды прошлых вымираний, а также динамика, которая наблюдалась в промежутках межу ними. До того, как человек стал играть важную роль в земной экосистеме, на нашей планете раз в сто лет вымирали два вида млекопитающих на каждые десять тысяч существовавших тогда видов. Но уже в XX веке эта цифра увеличилась в 114 раз. За какие-то сто лет вымерло столько видов, сколько обычно гибнет за десять тысяч. Если говорить о позвоночных, то здесь просматривается аналогия с мел-палеогеновым вымиранием, когда исчезли динозавры.

Интересно, что сами авторы называют такой прогноз «оптимистичным», поскольку они исходили из консервативных прогнозов. Сейчас, по словам Пола Эрлиха, на грани уничтожения находятся 40% видов амфибий, а кроме этого может кануть в Лету четверть млекопитающих. Вымирание коснется и человека, ведь он целиком зависит от родной Земли.

Кстати, именно антропогенный фактор ученые называют главной причиной возможного нового вымирания. Эрлих полагает, что человек не может сидеть сложа руки и должен бороться за вымирающие виды. Он рекомендует сохранять естественную среду обитания видов и препятствовать глобальным изменениям климата.

Тезис о новом вымирании косвенно подтверждают и европейские ученые. Клэр Ренье (Claire Régnier) из Национального музея естествознания (Франция) считает, что показателем вымирания может быть исчезновение беспозвоночных. Согласно новым данным, в эпоху антропоцена уже погибли 10% видов улиток, а еще несколько основных видов этих существ находятся на грани гибели. Порог выживаемости улиток очень высок, и их исчезновение – плохой признак. Ситуацию усугубляет то, что о многих видах человечество даже не подозревает. Следовательно, на них не распространяется статистический учет.

Исследования показали, что за 200 тыс. лет своего существования человек уничтожил около тысячи видов. Если взять менее продолжительный период, то с 1500 года люди погубили около 320 видов животных. В этот список попали странствующий голубь, тасманский тигр и живший в Китае пресноводный дельфин байцзи. На восстановление земной экосистемы, по мнению экспертов, понадобятся миллионы лет.

Сокращаются популяции и других животных. Недавно в США вновь подтвердили массовую гибель пчел. С апреля 2014 по май 2015 года были уничтожены 40% всех пчелиных колоний. Как в Америке, так и на территории стран Евросоюза пчелиные «семейства» массово сокращаются с 2006 года. Если динамика не изменится, то эти насекомые могут полностью исчезнуть к 2035 году. Причины явления доподлинно неизвестны. Они могут носить как природный (паразитирующие на пчелах клещи рода Варроа), так и антропогенный характер (химические препараты для уничтожения вредителей). Неизвестно и то, чем сокращение пчел обернется для других животных и растений. Так, например, могут сильно пострадать популяции опыляемых растений.

Так в чем же причины массовых вымираний? Можно ли выделить общие признаки этих катастроф? Однозначного ответа на эти вопросы нет до сих пор. Если говорить о шестом массовом вымирании (учитывая эоцен-олигоценовое – седьмом), то его причины будут отличаться от виновников предыдущих пяти: судя по всему, оно вызвано деятельностью человека. И только сами люди могут этому помешать.