«Максим Горький назвал творчество Чюрлёниса «музыкальной живописью».

В чём же её особенности?

Обращает на себя внимание прежде всего то, что художник часто давай своим картинам и циклам картин «музыкальные» названия: прелюдия, фуга, соната и т. п. Особенно много у него сонат: «Весенняя соната», «Летняя соната», «Соната солнца», «Звездная соната», «Соната моря», «Соната змей», «Соната пирамид» и т. д. Каждая такая соната — цикл изображений, части которого озаглавлены музыкальными терминами: Allegro, Andante, Scherzo, Finale.

Каковы же внутренние основания для подобных аналогий, выраженных в названии?

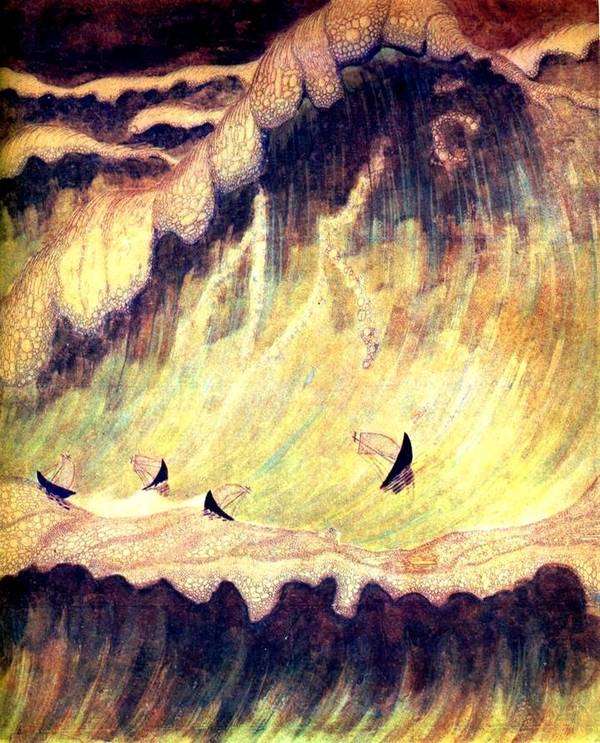

В каждой картине, каков бы ни был её сюжет, доминирует определённое настроение, выступает на первый план лирическое чувство. Оно создаётся как самим изображением, так не в меньшей мере колористическими и ритмическими средствами. Например, различные части «Сонаты моря» полны разнообразных ритмов. Это ритмы волн, корабликов, брызг воды, холмов на берегу. Море поёт, и поёт каждый раз в своей особой цветовой тональности, в своём неповторимом темпе и ритме. «Музыка» моря здесь нередко важнее самого моря, которое словно дематериализируется, становится лишь символом поэтического настроения. Фантастичность, нереальность этого моря как бы получает оправдание в романтическом чувстве. Здесь не столько чувство рождается на основе предметного образа, сколько предметный образ становится конкретизацией и порождением чувства.

Море Чюрлёниса в этом отношении гораздо ближе к музыкальным маринам Дебюсси, Римского-Корсакова или его собственным, нежели к изображениям, скажем, Айвазовского и Судковского.

Но музыкальность «Сонаты моря» этим не исчерпывается. Она проявляется также в ритмико-динамическом строе каждой картины, в многоплановости её композиции, в эмоциональном развитии внутри цикла.

Каждая картина построена «полифонически»

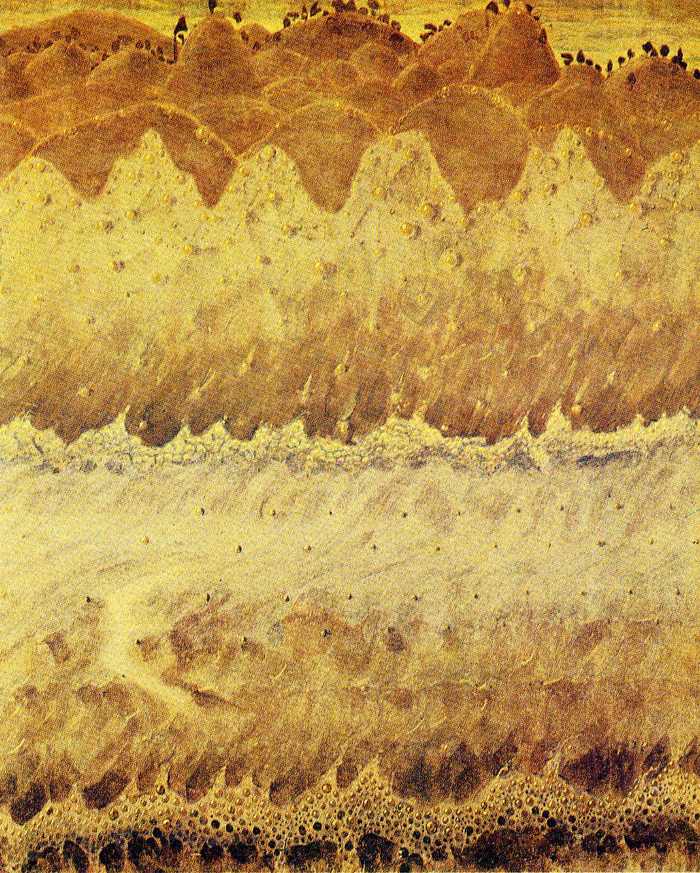

Первая часть — Allegro — расчленяется как бы на пять слоёв, если читать её сверху вниз или снизу вверх. Предметно верхний из них изображает небо, второй — холмистый берег с деревьями, три нижних — волны. Каждый слой живёт своей собственной ритмической жизнью, создавая своеобразную полифонию ритмов единого изобразительного целого. Море здесь взволнованно пенится, тревожно бьётся о берег. Волны рассыпаются сверкающими каплями янтаря, опоясываются ожерельями жемчужной пены. Общее настроение тревожное, беспокойное.

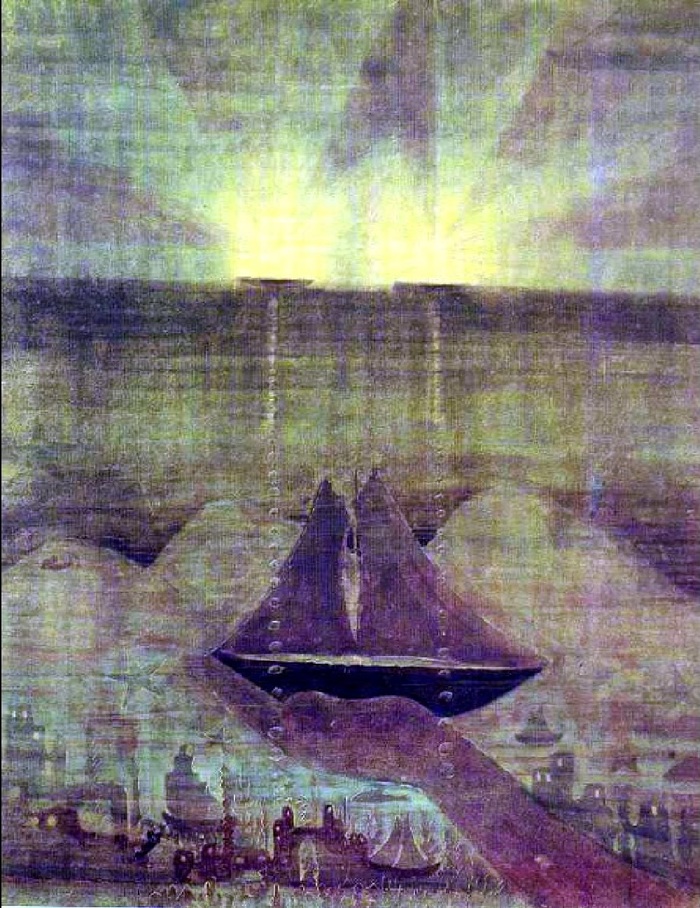

Вторая часть — Andante. Она наиболее фантастична. На горизонте горят таинственные светильники, словно звёзды, посылающие свои золотистые лучи в мироздание, отражающиеся вибрирующими дорожками на водной глади. Эти отражения постепенно переходят в крупные капли. Быть может, что жемчужные слезы капают с чьих-то всевидящих глаз, наполняя мировой океан? Весь мир погружён в тишину и покой. Он одет ночным мраком, поглощен водной стихией, погружён в неё, как в сон. В глубинах вод видны замки с горящими в окнах огоньками, руины и остовы кораблей. И чья-то таинственная рука, словно из пучины забвения, поднимает покоящийся на её ладони парусник.

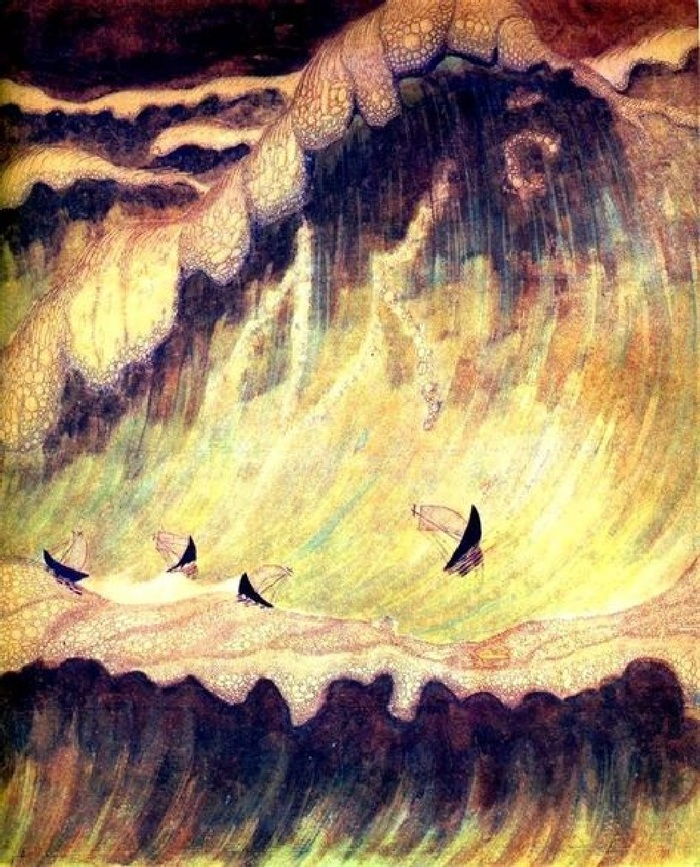

Третья часть — Finale — снова возвращает нас к бурному драматизму взволнованной стихии. Гигантская волна, взметнувшаяся по диагонали картины, словно мощный звуковой взрыв оркестра, потрясающий своей энергией и силой. Её гребень пересекает расстилающиеся за ней ряды волн. А внизу, у её подножия, в резких, крутых, противоположно направленных движениях словно пляшут маленькие кораблики. Водяная пена на стене воды образует просвечивающие инициалы Чюрлениса. Мгновение — и они исчезнут вместе с поглощёнными волной корабликами.

В создании музыкально-эмоционального строя подобных «сонат» огромная роль принадлежит ритму. Ритмы в картинах Чюрлениса всегда необычайно выразительны. Они оживленные в Allegro, весёлые в Scherzo, медлительно задумчивые в Andante«.

Ванслов В.В., Изобразительное искусство и музыка, Л., «Художник РСФСР», 1977 г., с. 99-101.

Примечание И.Л. Викентьева:

«Сонату моря» любил создатель ТРИЗ и ЖСТЛ Генрих Саулович Альтшуллер и рекомендовал Слушателям на семинарах для изучения с целью выработки системности мышления