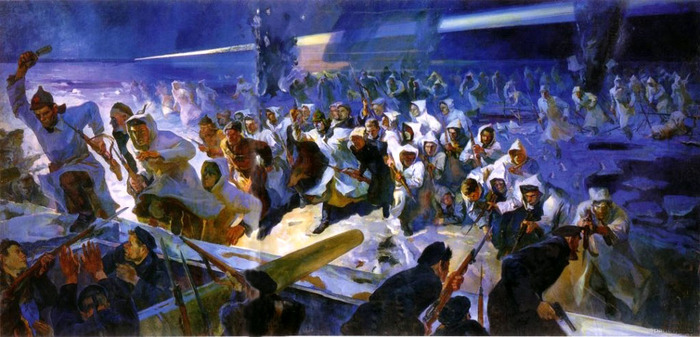

III. О программе Кронштадта

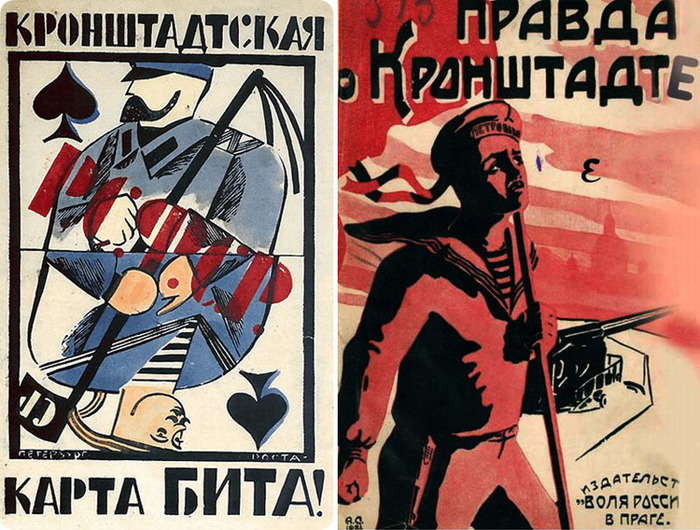

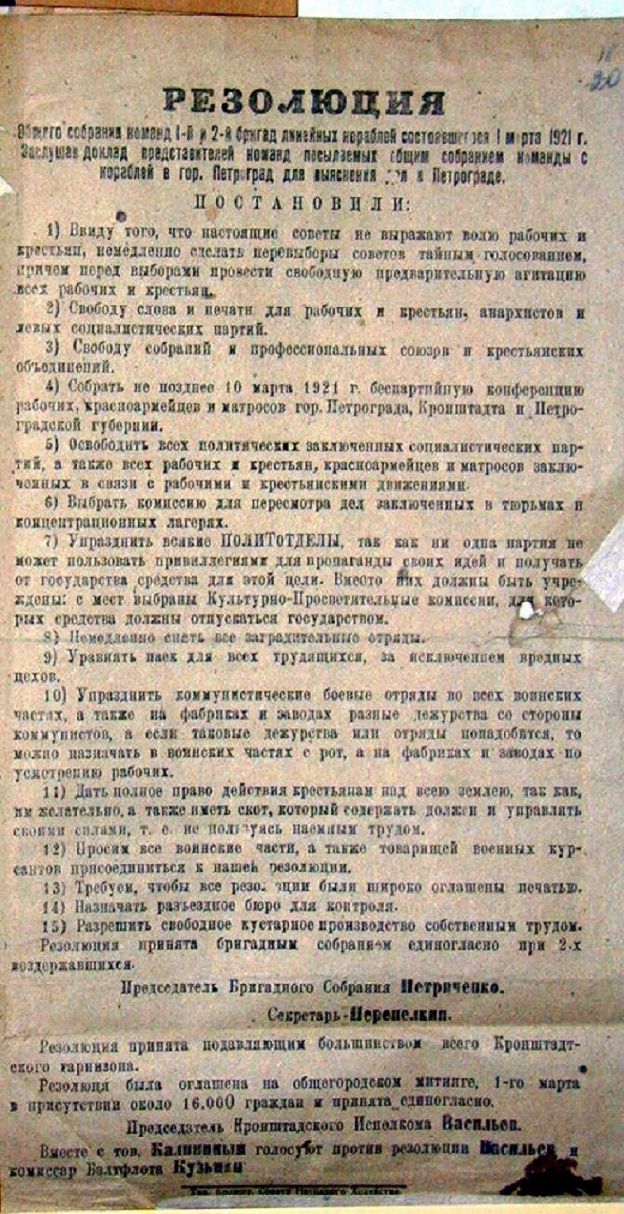

С какою же программой выступил Кронштадт против рабочего государства? Как известно, движение началось с частичных волнений на кораблях, объединившихся в общекронштадтское движение на большом митинге, где была принята «резолюция общего собрания команд 1-й и 2-й бригад линейных кораблей, состоявшемся 1-го марта».

Эта резолюция является единственным документом программного характера, хотя крайняя случайность целого ряда поправок и добавлений сильно затрудняет рассмотрение этой резолюции как программной декларации. Что в этой резолюции характеризует социально-экономические устремления кронштадтцев?

Четыре пункта резолюции могут дать представление об этих устремлениях:

§8. Немедленно снять все заградительные отряды.

§9. Уравнять паек для всех трудящихся, за исключением вредных цехов.

§11. Дать полное право действия крестьянам над всею землею так, как им желательно, а также иметь скот, который содержать должен и управлять своими силами, т.е. не пользуясь наемным трудом.

§15. Разрешить свободное кустарное производство собственным трудом [19].

Для рабочих — «уравнение пайков»; для крестьян — свобода торговли (немедленное снятие заградительных отрядов), «полное право действия над всею землею так, как им желательно, а также иметь скот»; «свободное кустарное производство». Правда, запрещение наемного труда остается по-прежнему.

Взятая изолированно, эта программа вполне покрывается нэпом. Требования крестьянства, в их экономической части сформулированные кронштадтскими матросами, не могли бы служить основанием гражданской войны.

Но... как много зависит от того, что следует после «но»!

Но при каких политических условиях эта экономическая программа мыслится кронштадтцами, как выполнимая? И это «но» оказалось барьером, разделившим противников в гражданской вооруженной схватке.

«Бросим наш обманчивый лозунг «диктатура пролетариата!» [20].

А посему: «долой диктатуру коммунистов!».

«Здесь совершился новый великий революционный сдвиг, - читаем мы в № 6 «Известий». — Здесь, поднято знамя восстания для освобождения от трехлетнего насилия и гнета владычества коммунистов, затмившего собой трехсотлетнее иго монархизма».

«Здесь, в Кронштадте, положен первый камень третьей революции, сбивающей последние оковы с трудовых масс и открывающей новый широкий путь для социалистического творчества!..»

«Настоящий переворот дает трудящимся возможность иметь, наконец, свои свободно-избранные советы, работающие без всякого насильственного партийного давления, пересоздать казенные профессиональные союзы в вольные объединения рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции...» [21].

«Советы... без всякого партийного давления». Но разве не в декларативной резолюции кронштадтцев написано в §2:

«Свободу слова и печати для рабочих и крестьян, анархистов и левых социалистических партий»?

Но эти внутренние Противоречия программы не столь уже решающи и важны, как мало важна и субъективная мотивация этих программных положений. Важно вот что: какой объективный смысл имеет, какие объективные результаты несет с собой эта политическая программа?

Простая принадлежность к рабочему классу и особенно к крестьянству отнюдь не является гарантией от контрреволюционности. Высказываясь за безоговорочную свободу «слова, печати» и, добавим от себя, организации — мы открываем клапан для контрреволюции.

Разве антоновщина, вошедшая в историю как кулацкое восстание, не шла под флагом крестьянской беспартийности, в то время как она имела бесспорное руководство со стороны эсеров?

Далее. «Свободу слова и печати для анархистов и левых социалистических партий»...

Предположим, что «левые» нужно понимать самым ограничительным образом, включая в эту категорию левых меньшевиков и левых эсеров.

Но эти партии показали себя объективно как партии контрреволюционные. Если они будут определять политику «беспартийных» советов, то они сдадут власть буржуазии, как предлагали сдать ее в 1917 году.

«Левые» меньшевики... Но «левый» меньшевик Мартов — член ЦК меньшевистской партии, а «правый» Дан — тоже член ЦК той же партии. Где же кончается Мартов и начинается Дан?

А разве неизвестно, что когда дело доходит от общих деклараций к действию, Мартов всегда уступает место Дану? Что же говорит этот Дан в кронштадтские дни?

«Для настоящего момента считаю в России, — заявляет Дан на допросе после ареста, —необходимым, в интересах трудящихся и особенно пролетариата, сохранение Советской системы, но с тем, чтобы эта система была, согласно теории ее и ее конституции, действительным свободным самоуправлением трудящихся, а не замаскированной формой партийной диктатуры. (Что это? Не мотивировка ли кронштадтской программы? — А.С.).

Что касается дальнейшей эволюции этой системы к совершенным демократическим формам, в которых, по моему убеждению, только и может быть осуществлено социалистическое переустройство общества, то темп и характер такой эволюции настолько зависят, с точки зрения интересов рабочего класса, от ряда непредвиденных ныне международных и внутренних факторов, что ни о какой твердой связанности в этом отношении для нашей партии не может быть и речи».

Итак: во-первых, Дан не мыслит себе результатов Кронштадта без дальнейшей эволюции к «совершенным демократическим формам», совершеннейшей из которых для него является буржуазно-демократическая республика; во-вторых, он не считает себя нужным связывать в выборе методов этого перехода, а к числу этих методов, как известно из истории меньшевизма, принадлежат и военные заговоры совместно с белогвардейцами против рабочей диктатуры.

Разве не ясна теперь эта объективная логика социального сцепления?

1. Кронштадтцы — за предоставление свободы «слова, печати», организации — левым меньшевикам.

2. Левые меньшевики малым отличаются от правых и состоят с ними в одной организации, с одним ЦК во главе, в котором реальными руководителями являются правые меньшевики.

Давая свободу мартовцам, тем самым дают свободу дановцам.

3. Дановцы, принимая «беспартийные» Советы как отправной пункт, имеют свободу борьбы за буржуазно-демократическую республику, т.е. за передачу власти буржуазии.

От беспартийных советов — к буржуазной реставрации, — вот тот путь, на который вступил Кронштадт в марте 1921 года.

Эту логику понимали и понимают большевики и потому они подавили кронштадтский мятеж как мятеж контрреволюционный.

Такова была почва Кронштадта и его программа.

Кронштадт на пути к буржуазной диктатуре [22]

История показала себя в нашу эпоху войны безжалостной по отношению к мелкой буржуазии.

Между февралем и октябрем 1917 года фиктивно у власти стояла мелкая буржуазия, а фактически правил крупный капитал. В 1918 году мелкобуржуазная учредилка возродилась при поддержке чехословацких войск, но эта учредилка вынуждена была вести чисто буржуазную политику, изъявилась лишь подготовительной ступенькой к прямой диктатуре помещичье-капиталистического блока, представленного Колчаком.

Эпоха гражданской войны, наконец, знает момент, когда у кормила государственной власти стояли меньшевики (Грузия), но и эта мелкобуржуазная власть защищала интересы не только буржуазии (отечественной и иностранной), но и интересы феодального землевладения. Мелкобуржуазная в субъективно-классовом отношении власть вела всегда объективно-буржуазную или даже помещичье-крепостническую политику.

Иначе и не может быть в эпоху краха капитализма и социалистической революции. Социалистическая революция подготовлена экономической и политической гегемонией города над деревней.

Города являются мощными центрами передовой техники, более высших экономических форм, высшей стадии общественных отношений.

Город подчинил себе деревню в эпоху капитализма и технически, и экономически, и политически.

Вот почему капиталистический или социалистический город, а не мелкобуржуазная деревня, определяет государственную политику эпохи социальной революции. Эту мысль очень выпукло выразил Ленин в статье «Выборы в Учредительное Собрание и диктатура пролетариата».

«Сколько бы мелкобуржуазные демократы, называющие себя социалистами и социал-демократами (Черновы, Мартовы, Каутские, Лонге, Макдональды и Ко), ни разбивали себе лоб перед богинями «равенства», «всеобщего голосования», «демократии», «чистой демократии» или «последовательной демократии», от этого не исчезнет экономический и политический факт неравенства города и деревни. Это — факт, неизбежный — при капитализме вообще, при переходе от капитализма к коммунизму — в частности.

Город не может быть равен деревне. Деревня не может быть равна городу в исторических условиях этой эпохи. Город неизбежно ведет за собой деревню. Деревня неизбежно идет за городом. Вопрос только в том, какой класс из «городских классов» сумеет вести за собой деревню, осилить эту задачу, и какие формы это руководство города примет» [23].

Кронштадт — это волна мелкобуржуазной крестьянской контрреволюции против пролетарского города, против диктатуры пролетариата.

И с железной неизбежностью Кронштадт, разомкнувшись с пролетарским государством, потянулся к буржуазной гегемонии.

Мы уже показали, что политическая программа Кронштадта открыла путь к буржуазному реставраторству. Одно знакомство с этой программой в первые дни войны дало основание российской коммунистической партии охарактеризовать движение как контрреволюционное. Одна эта программа дала нам основание утверждать, что в Кронштадте зреет генеральская диктатура.

Эта диктатура не успела осуществиться, не имела времени занять господствующее положение, но в этом неповинны руководители Кронштадтского мятежа — это было исключено геройством боевого авангарда российского пролетариата, в невероятно трудных условиях вернувшего Кронштадт Советской России. В развитии же мятежа Кронштадтский Ревком шаг за шагом приближался к установлению буржуазной гегемонии. Эта тенденция буржуазно-политического реставраторства проявлялась и в объективной логике политического поведения «беспартийного» Ревкома, и в динамике субъективных устремлений руководителей мятежа.

Следует, прежде всего, развеять легенду о формальной беспартийности Кронштадтской власти.

Посмотрим на Ревком.

Ряд показаний о Петриченко, председателе Ревкома, обнаруживает в нем быв. члена партии левых эсеров. Заведующие гражданскими делами члены Ревкома Вальк и Романенко — члены меньшевистской партии, член Ревкома и редакционной коллегии Орешин — член партии энесов. Фактическим руководителем «Известий» был активный член партии с.-р. максималистов Даманов, а деятельнейшим сотрудником, написавшим большинство статей в «Известиях», Был Путилин, член партии энесов.

Заведующий Кронштадтским Совнархозом принадлежит к меньшевистской партии.

Если принять во внимание, что меньшевики, эсеры и энесы сознательно маскировали свою партийность под личиной «беспартийного» Совета и что они предпочитали выдвинуть фиктивными руководителями, за спинами которых, действовали они, беспартийных, то картина получится довольно поучительная.

Даже при такой политике мелкобуржуазных партий командные высоты в Совете были заняты настоящими или бывшими членами этих партий; причем бросается в глаза значительное участие членов партии энесов, т.-е. самой правой, самой близкой к буржуазии, самой контрреволюционной «социалистической» партии.

Но наиболее крупным удельным весом в Кронштадтском «правительстве», несомненно, отличались эсеры.

Впрочем, между эсерами, меньшевиками и энесами в их практической деятельности обнаружилось почти полное единодушие по основным вопросам.

Основной тенденцией в этой деятельности было усиление репрессий и гонений на коммунистов и рост сближения с буржуазной контрреволюцией.

Предоставляя свободу действий «левым социалистам», кронштадтцы с первого дня мятежа начали применять насилие к коммунистам. Уже во №2 «Известий» Ревком вынужден опровергать слухи о том, что «арестованным коммунистам чинится насилие» [24].

В № 7 от 9/III сообщается, что «на форту» «Красноармейский» находившиеся там коммунисты усердно вели свою злостную агитацию и давали команде чувствовать, что они являются еще господами их и не собираются уступать своего места.

При попытке уйти с форта эти «коммунисты в числе 50 человек были задержаны, обезоружены и отправлены в распоряжение Временного Ревкома» [25].

В следующем № «Известий» Ревком обращает внимание кронштадтцев на то, что «среди населения еще немало шпионов-коммунистов, сеятелей ложных слухов».

Временный Ревком предупреждает, что «против сеятелей ложных слухов будут приняты решительные меры, диктуемые обстоятельствами военного времени» [26].

Нас нисколько и ни на минуту не удивляет, что кронштадтцы применяли насилие, запретили свободу слова, собраний, организаций. Мы этой свободы организации лишаем контрреволюционные партии, а кронштадтцы, давая свободу организации «левым социалистам», меньшевикам, эсерам и «народным социалистам», т.-е. партиям, заведомо контрреволюционным, лишали свободы только коммунистов, объявляли вне закона только революционно-пролетарскую партию.

Подавляя одной рукой коммунистов, руководители мятежа другую руку все решительней и безоговорочней протягивали Кронштадтской белой спецовской офицерщине, игравшей функционально иную роль, чем при Советской власти.

Кронштадтцы субъективно были возмущены тем, что в красной печати их изображали орудием в руках военной белогвардейщины, но объективно такой взгляд был бесспорным.

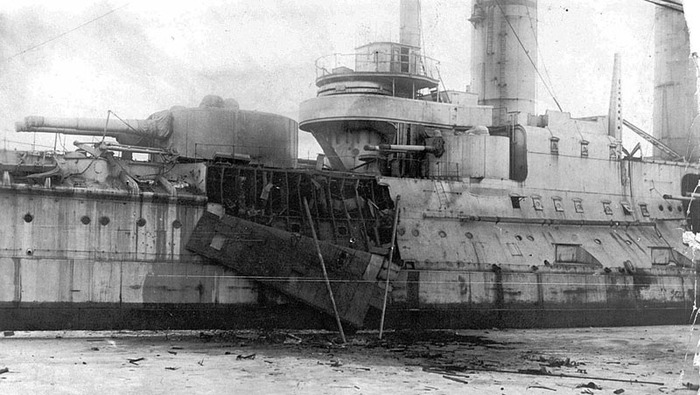

У нас спецовский военсостав находится под постоянным и тщательным политконтролем пролетарской партии; у кронштадтцев этого не было. Фактическим верховодом военной борьбы был штаб, руководимый спецами. Возглавлялся штаб начальником штаба крепости, бывшим подполковником Соловьяновым, начальником оперативной части штаба крепости генштабистом Арканиковым и начальником артиллерии, бывшим генералом Козловским.

Если еще 6-го марта на совещание в штабе были приглашены делегаты от морских и сухопутных частей, то уже после этого собрания делегатов больше не приглашали, и штаб действовал вполне самостоятельно.

Правда, Ревком имел право формального контроля, но во всех случаях спора между Ревкомом и Соловьяновым, как это обнаружилось на следствии. Ревком всегда уступал спецам из штаба.

Снявши политических руководителей военных сил — коммунистов — мятежники обеспечили белому спец-офицерству возможность самостоятельного военно-политического действия.

Обеспечивая своей политикой в армии, если можно назвать армией сравнительно небольшие воинские силы Кронштадта, гегемонию белого спец-офицерства, кронштадтцы нащупывали все ближе и конкретнее пути и формы смычки с западно-европейской контрреволюцией.

Через неделю после разрыва с Советской Россией — Кронштадт принял контрреволюционного гостя.

Им оказался бывший командир «Севастополя» барон Вилькен, возглавлявший комиссию американского «Красного Креста». Этот барон Вилькен был известен в матросской среде как самый свирепый зубр царского флота, и одно известие о его прибытии в Кронштадт вызвало в Советской армии, противостоящей Кронштадту, подъем политического настроения.

Вилькен предложил Кронштадту от американского «Красного Креста» помощь продовольствием и медикаментами, которые должно было переправить контрабандой через Финляндию.

Ревком согласился на эту помощь контрреволюционной организации, причем члены Ревкома Вальк и Перепелкин не отрицают на следствии, что им вполне ясны были политический смысл этой сделки с контрреволюцией и обязательства, налагаемые таким сотрудничеством.

Правда, — кронштадтцы колебались, вступая в блок с явной контрреволюцией.

На одном из последних заседаний Ревкома разбиралось обращение Чернова, предлагавшего вооруженную и прочую помощь под условием, что Кронштадт примет лозунг борьбы за Учредительное Собрание.

Несмотря на поддержку члена Ревкома меньшевика Валька и колебания других членов Ревкома, Чернов не собрал здесь за свое предложение большинства.

Однако на заседании Ревкома 13 марта руководители мятежа вынуждены были констатировать, что изолированное существование Кронштадта далее немыслимо. Необходимо или капитулировать перед Советской Россией, или обратиться к широкому сотрудничеству с капиталистическим миром.

Ревком принял решение обратиться с воззванием о помощи ко всему миру — и нашел возможным принимать помощь в различных формах, откуда бы она ни следовала.

Возможность и неизбежность такого решения предвиделись Ревкомом еще до этого заседания.

В №8 «Известий» от 10 марта, и в радио пролетариату всех стран, Ревком заявляет: «Если бы наша борьба затянулась, мы, может быть, и будем вынуждены обратиться к внешней помощи продовольствием ради наших раненых героев, детей и гражданского населения».

Такова логика гражданской войны: или с буржуазией или с пролетариатом.

Восставши против пролетарского государства, Кронштадт неотвратимо подвигался к смычке с буржуазией.

«Беспартийные Советы» — мелкобуржуазные партии—крупная контрреволюционное буржуазия, таковы звенья цепи, приковавшей Кронштадт к мировой контрреволюции.

Если «демократическое» мелкобуржуазное звено тянулось к мировой буржуазной цепи из Кронштадта, то мировой капитал торопился сомкнуться своим звеном с Кронштадтом, протягивая к нему встречные щупальца.

Мы не будем здесь подробно излагать литературно-политическую шумиху русской белой эмиграции, поднятую вокруг Кронштадта. Общий итог этой шумихе тов. Ленин подвел в политическом заключении брошюры «О продналоге»:

«Свыше полусотни заграничных белогвардейских русских газет развивают бешеную по энергии кампанию «за Кронштадт»... Умный вождь буржуазии и помещиков кадет Милюков терпеливо разъясняет дурачку Виктору Чернову прямо (а сидящим в Питерской тюрьме по их связи с Кронштадтом меньшевикам Дану и Рожкову косвенно), что не к чему торопиться с Учредилкой, что можно и должно высказаться за Советскую власть — только без большевиков» [27].

Нас интересует здесь больше фактическая, материальная, объективная, социально-политическая сцепка, чем сцепка субъективно-идейная.

На одном из известных нам примеров мы и должны сейчас выявить эту объективную социальную сцепку.

Созданное эсерами в Париже в половине 1920 г. «Внепартийное объединение», поставившее себе задачу организовать внутри России блок контрреволюционных сил для свержения Советской власти и подготовить новые интервенции, необычайно воспрянуло духом, когда получило известие о Кронштадтском восстании.

Эсеры готовят вооруженную подмогу Кронштадту.

У нас нет еще всех необходимых данных, вскрывающих размеры и методы эсеровской контрреволюционной работы в связи с кронштадтскими событиями.

Однако, некоторые косвенные, хотя и отрывочные данные, у нас есть.

Возьмем хотя бы следующий отрывок из протокола Адм. Центра этого «Внепартийного объединения», руководимого эсерами [28].

«Утреннее заседание Адм. Центра.

3 апреля 1921 г.

Присутствуют: Авксентьев, Брушвит, Зензинов, Керенский, Роговский и Фабрикант.

Слушали.

1.Доклад Брушвита о его поездке в Балтику.

2.О работе в Финляндии.

Ингерманландцы в хороших отношениях с финами и склонны сотрудничать с нами. Представитель Ингерманландской организации Тюнни сочувствует нашей деятельности. В Финляндиии находится около 15 тысяч мужчин ингерманландцев, из коих три тысячи могут быть мобилизованы. Во время Кронштадтского восстания ингерманландцы хотели выступить в помощь кронштадтцам и дать 300 лошадей.

В. М. Черновым переведено в Финляндию в распоряжение Тюнни 10.000 фр.»

Таким образом, эсеры финансировали «Организацию, обязующуюся выступить в помощь Кронштадту против Советской России.

Кто же субсидирует эсеров?

Раньше всего русские заграничные «толстосумы», как ласково именует капиталистов эмигрантов в одном из своих писем член Ц.К. П.С.-Р. Зензинов.

В письме своем от 13 марта Зензинов пишет Роговскому:

«Вчера мы получили от вас из Парижа перевод в 50 тыс. франков и от Бахметьева по телеграфу—25 тысяч долларов. Бахметьев, кроме того, телеграфирует, что надеется в ближайшем будущем прислать сюда еще».

В этом же письме Зензинов пишет [29]:

«Для осуществления этого (продпомощи Кронштадту) необходима гарантия около шести миллионов чешских крон... Вам в Париже виднее, где можно такую гарантию найти — быть-может, у русских банков и промышленников, у Денисова, о готовности которых помочь сейчас Кронштадту теперь много пишут «Последние Новости» и «Общее Дело»...

Итак, первый источник — русские эмигранты «толстосумы».

В другом письме Зензинова, относящемся уже к декабрю 1921 г., мы натыкаемся на описание беседы Зензинова с чешским премьер-министром Бенешем.

«Мы — заявляет Бенеш — считаем вашу работу полезной и нужной как для России, так и для нас. Поэтому мы не допустим, чтобы ваша работа прекратилась. Но эта работа, в отличие от прошлого, должна происходить по определенному хозяйственному плану. С января вы будете получать на «Еженедельник» 50 тысяч крон. Я лично постараюсь эту сумму увеличить до шестидесяти или шестидесяти пяти».

Так излагает речь Бенеша сам Зензинов [30].

Отсюда уже явствует связь эсеров с иностранным капиталом, в данном конкретном случае — чешским.

В письме от 8 марта в Париж Зензинов заявляет:

«Одна беда — нужны деньги купить гарантии. Нам здесь кажется, - за это дело должен вплотную взяться Керенский в Париже (с официальными кругами и с русскими толстосумами)».

Парижские официальные круги фигурируют наряду с толстосумами как объекты «доения».

Итак, иностранный капитал - второй финансовый источник эсеров.

Мы можем теперь изобразить ряд реальных сцеплений кронштадтцев с явно контрреволюционными силами.

Кронштадтцами фактически руководят бывшие и настоящие члены мелкобуржуазных партий (с.-д., с.-р., н. с.).

Эти последние лишают свободы слова, печати, организации коммунистическую партию.

Военная спецовская верхушка «эмансипирована» от контроля коммунистов, и белому офицерству обеспечено фактическое господство в Кронштадте.

Кронштадтцы изолируют себя от Советской России.

Они принимают помощь американского «Красного Креста».

Американский «Красный Крест» есть белая организация, содержащаяся на средства капиталистов.

Французские и чехословацкие «официальные круги» и русские эмигранты снабжают средствами эсеров.

Эсеры нанимают ингерманландцев для борьбы с Советской Россией.

Ингерманландцы готовят военную поддержку Кронштадту.

Правда, все эти сцепления суть процессы, оборванные на середине нашей победой, но объективную историческую роль кронштадтского мятежа они рисуют достаточно ясно.

Кронштадт объективно был третьим этапом в наступлении контрреволюции на пролетарское государство.

Первый этап характеризуется очень примитивной расстановкой враждебных сил: помещичье - капиталистическая белая армия против красной рабоче-крестьянской (Корнилов, Каледин, Дутов), или — англо-германо-французские войска капиталистических государств против революционных войск российского рабочего государства.

Второй этап. Цепочка удлиняется; мелкобуржуазные партии под своим флагом организуют восстание против диктатуры пролетариата. Бело-помещичье-буржуазная диктатура укрепляется за счет мелкобуржуазной контрреволюции (эсеровская учредиловка — Колчак-Деникин; меньшевистская Грузия — западноевропейский капитал).

Появляются два звена контрреволюционной цепочки: меньшевистско-эсеровская контрреволюция и белая диктатура.

Третий этап. Кронштадт: три звена — «беспартийные» кронштадтские мятежники, эсеро-меньшевики, русская и иностранная капиталистическая реакция.

Контрреволюция была бита в эпоху гражданской войны во всех этих трех этапах борьбы, борьба передвинулась в наши дни в полосу «мирной» эволюционной, но по классовому смыслу той же схватки различных социально-экономических формаций. Мы должны победить ее в этой полосе, учитывая уроки гражданской войны.

Практические уроки Кронштадта

В этой новой и последней полосе классовой борьбы в эпоху нэпа мы должны помнить о следующих уроках Кронштадта.

1. Мы можем и должны вести политику прижимки капиталистических слоев крестьянства, мы можем в нашей экономической политике пренебречь пожеланиями и стремлениями крестьянской буржуазии; но мы не можем и не должны, если желаем укрепления пролетарского государства, не считаться с устремлениями и минимумом экономических требований крестьянства, как социального носителя простого товарного хозяйства.

Товарность хозяйства и частное производство на трудовой основе — вот этот минимум требований.

Только исходя из этих условий в нашем хозяйственном строительстве, мы вырываем в деревне почву из-под контрреволюции.

При этом не следует забывать, что простая декларация о разрешении товарности и частного трудового хозяйства — ничего не значит. Надо, чтобы крестьянское хозяйство имело экономические условия, необходимые для реализации прав на простое товарное хозяйство. Правильно указывалось неоднократно, что раздвижение «ножниц» или чрезмерно высокий и пестрый налог — могут свести на нет эти права.

Каждодневно и в каждом звене цепи экономических мероприятий крестьянское хозяйство, как простое товарное хозяйство, должно учитываться как отправной пункт, как объект приспособления, долженствующего укреплять пролетарское государство.

2. По линии политического укрепления Советской власти,— максимум активно-враждебного внимания ликвидаторским лозунгам политического «нейтрализма».

С этой точки зрения необходим свирепый отпор Сапроновским устремлениям к отодвиганию советского аппарата от партийного. Наши задачи в деревне диаметрально противоположны этим устремлениям. Симптоматичным является для наших дней учащение требований об организации «крестьянских профсоюзов». Идейные истоки этого лозунга—за рубежом; на этом начинают играть и Милюков, и Дан, и Чернов.

Кронштадтская ставка на беспартийных советах была бита; новая ставка делается на «беспартийные» крестьянские профессиональные объединения.

Ответом на это Течение должна быть новая кампания за организацию пролетарских и полупролетарских сил деревни под руководством РКП.

3. В нашей внутрипартийной политике следует, еще и еще раз учтя уроки Кронштадта, не забывать:

а) об опасности внутрипартийного фракционного расщепления, политически развязывающего социальные стихии вне партии.

Расшатывая дисциплину внутри партии, мы ослабляем руководство партии над пролетариатом и гегемонию пролетариата над крестьянством.

Партия есть Гордиев узел, связующий своим единодействием пеструю систему социальных сил советского общества; развязывая этот узел, мы развязываем и обусловленное и реализованное им сцепление советского общества.

б) о необходимости тщательного периодического фильтра молодых непролетарских кадров партии.

Кронштадтская организация РКП потеряла за время кронштадтского мятежа около 900 членов партии, перешедших на сторону мятежников.

В громадной своей массе это не рабочие и из молодняка, имеющего 1—2-летний партийный стаж [31].

С этими уроками и Сознанием громадных трудностей впереди мы будем укреплять в массах политическую идеологию не Кронштадта начала 1921 г., а нашего, октябрьского, красного Кронштадта — красы и гордости революции.

А. Слепков

источник

Часть 1

Примечания:

[19] См. «Известия» №1, 3/ III, «Резолюция общего собрания команд 1-ой и 2-ой бригад линейных кораблей, созывавшегося 1 марта 1921 г.

[20] «Известия», №7, 9/ III «Призыв» Коскина.

[21] «Известия», №6, 8/ИГ, «За что мы боремся».

[22] Данные, приводимые в этой статье без ссылок, взяты автором из следственного материала ГПУ по Кронштадтскому делу.

[23] Собрание соч. Ленина, т XVI. стр. 442. курсив т. Ленина.

[24] «Известия» Врем. Кроншт. Ревкома № 2, 4/111 «От Врем. Ревкома».

[25] «Известия» № 7—от 9/Ш.

[26] «Известия» № 8—от 10/111 «От Врем. Ревкома».

[27] В. Ленин. Собр. сочинений, том XVIII, ч. I, стр. 229.

[28] См. «Работа эсеров за границей». По материалам парижского архива эсеров.

[29] Там же, стр. 27.

[30] Там же, стр. 25.

[31] Это прямо-таки бросается в глаза при чтении «Кронштадтских Известий».