Велопутешествие по Вятскому краю. Глава 4. Экскурсия с Сергеем Шелеповым.

Начало здесь:

https://pikabu.ru/story/veloputeshestvie_po_vyatskomu_krayu_...

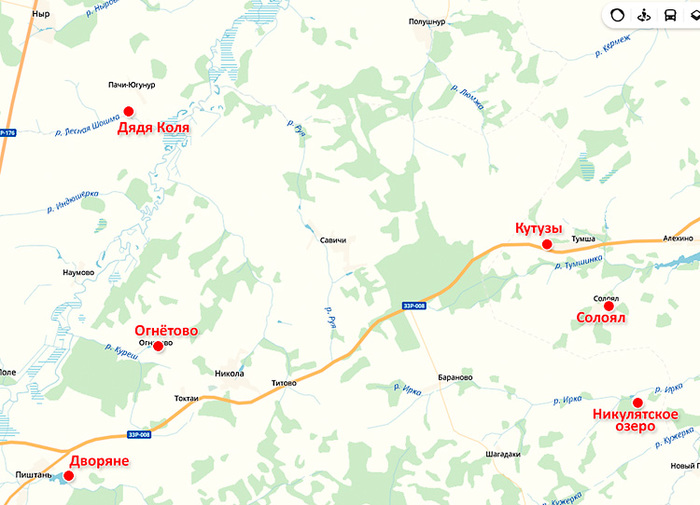

Итак, прошлый раз мы остановились на том, что я спешил на встречу с писателем Сергеем Шелеповым. Увиделись мы с ним возле деревни Кутузы. Только руки друг другу пожали, и сразу дальше в путь. Доехали по грунтовке до деревушки Солоял, там я у одной бабки во дворе велосипед оставил, и дальше с Сергеем поехали на его машине.

Он мне решил устроить краеведческую экскурсию на Никулятское озеро. Не удивлюсь, если никто из вас до сих пор об этом озере не слышал. Тут дело такое: сколько смогли мы на машине проехали, на земляничной поляне её оставили и дальше пешком пошли. Сергей – абориген опытный – говорит, тут недалеко, мы срежем. А вышло, как в сказке: «идут полями широкими, идут горами высокими, ну и по пути в города разные заходили, концерты давали». Будь я один, давно бы загрустил, пульнул бы в воздух сигнальной ракетой, да уселся ждать спасателей. Но впереди Сергей бодро эдак уверенно вышагивал, и мне при нём рожей в грязь ударять никак было нельзя.

С угоров мы спустились в низинку, где речки, болотца и всякие хищные заросли. Тут кругом бобры своих троп натоптали, нор нарыли, деревьев нагрызли и плотин понаставили. Того и гляди, на хвост какой-нибудь нерасторопной зверюшке наступишь. Сергей, я так мыслю, когда срезать-то предлагал, собирался здешние речки перешагивать. С одной более-менее получилось, тем более на ней бобры мост сделали:

А с другой не учёл, насколько эти трудолюбивые рептилии своими плотинами уровень воды поднимут. Пришлось до плотины идти. Вот для примера ихняя дамба в соотношении с ростом знаменитого яранского писателя:

И вот, когда уже сомненье начало закрадываться: а не заплутал ли сам краевед – мы вышли через лес к озеру. Над этим водоёмом держат шефство пионеры из местной школы. Да сдаётся мне, их юных сил не хватает, чтобы озеру помочь. По сути-то это одно из карстовых озёр, вроде тех, которые я видел раньше. То есть, изначально-то глубокое и чистое. Но вот какой-то местный деятель решил, что хорошим фен-шуем будет соединить озеро с протекающей рядом бобровой речкой. Такая у него идея сложилась.

Речке-то что, а вот озеру от этого начал приходить капец, вроде как. В озеро из речки нанесло всяких минералов и прочей глины, отчего водоём начал мелеть и болотиться. Эдак не за горами день, когда от него останется одна трясина. Уже и сейчас купаться нельзя.

Поглядели мы с Сергеем на это чудо и пошли обратно. И тут, представьте себе, выяснилось, что к озеру ведёт вполне такая себе дорога. Причём, по колее судя, по ней иногда даже машины ездят, рыбаки неподалёку от озера быт себе какой-то обустроили.

Так что на обратном пути не пришлось болотную жижу сандалиями черпать.

Заодно заглянули мы в бывшую деревню Никулята. Нынче там только ямы от колодцев, кучки кирпичной крошки на месте печей, да немного всякого мусора. И табличка:

А здесь раньше колодец был:

Ну и деревья растут. Это, кстати, надёжная вполне примета: если где на местности кучкой растут какие-нибудь тополя или липы здоровенные, то значит там, наверное, деревня была.

Вернулись мы к машине, перекусили и обратно поехали. А как только успели вовнутрь машины велосипед запихать, дождь полился. Но на этом краеведческая экскурсия совсем даже не кончилась ещё.

Следующий пункт нашей с Сергеем этнографии – село Огнётово. Оно весьма примечательно тем, что к нему от шоссе ведёт асфальтовая дорога. Удивительно, не правда ли?

Ах, нет-нет! Как можно! Главная достопримечательность, конечно, вот она:

Называется «Огнётовский замок». Это не то, чтобы бастион какой громадный, средних вполне размеров домик. Но, приглядитесь пристально со всем вниманием, из чего он сделан:

Фигурные кирпичи ручной работы, различных, что важно, орнаментов. Ну, то есть, прикиньте, насколько строитель заморочился, чтобы такую пряничную избушку выложить! Вон, даже физию на фронтоне приделал:

Потом его за такое барство раскулачили, наверное. А домик стоит нежилой, растениями всякими оброс. Очень такое дивное видение.

Покончив с осмотром замка, мы с Сергеем вновь сели в машину и под мелким моросящим дождиком поехали в деревню Дворяны. Как добрались, как раз и дождь прекратился.

Тут, в Дворянах, живёт Нина Михайловна Колчина, без свидания с которой наше представление о здешних местах было бы весьма неполным. Вот мы вошли к ней в дом, и увидели саму хозяйку:

Паренёк рядом с ней лепит из пластилина кирпич. Замахнулся, я так понял, оттиснуть с него форму для фигурных глиняных кирпичей как в Огнётовском замке. Даже представить боюсь, сколь громаден этот прожект.

В соседних комнатёнках, если туда зайти, расположился настоящий музей. В одной комнате разные глиняные свистульки и прочие поделки, которые сама Нина Михайловна делает. А также другие, которые не она лепила, а, например, её ученики, и ещё картины всякие и прочие рукоделия:

Во второй комнате – разные вещи бытовые: туеса, прялки, хомуты и прочие исторические атрибуты пейзанской жизни. Я помню, как у моей бабушки все эти вещи так или иначе были в обиходе, ну или просто в дровянике сохранялись. И вот, наблюдаю, как постепенно они переходят в разряд музейных артефактов.

Во дворе, кстати, та же история, только там утварь покрупнее сложена:

В гостях у Нины Михайловны я, признаться, за день весьма умотавшись, был собеседником не слишком увлекательным. Даже опасался моментами, как бы дело не окончилось нокаутом. Однако ж всё обошлось, и я даже получил глиняную свистульку в подарок.

Да, как ни странно, Нина Михайловна своими поделками не торгует, хотя, казалось бы, зачем их ещё делать-то? Ну а мне повезло, в общем-то.

Дело было уже под вечер, когда мы с Сергеем приехали с визитом к дяде Коле. Дядя Коля – это такой специальный дядя, весьма тоже примечательный. Обитает он совсем одиноко на месте бывшей какой-то деревни в единственном доме на берегу речки. Из всех благ цивилизации у дядьки есть только пчёлы, которых он там на просторе и разводит. Электричества даже нет, хотя он, вроде как, что-то такое про него слышал.

Зимой-то этот дядя Коля, конечно, возвращается в город, живёт там, тоскует, а летом всенепременно сбегает в свою берлогу. Ну, пошучиваю, конечно. Так-то мы с этим дядей возраста примерно одинакового, да и высшее образование у него за плечами имеется. Нормальный человек, не дикарь какой-нибудь.

Фотографий пока не будет – прибыли-то мы к нему уже в сумерках.

Дядя Коля к нашему приезду баню натопил. По старинному русскому обычаю после бани полагалось добежать до речки и нырнуть в её мутные воды. Чтобы целебная грязь с тела не пропадала. Бегать следовало не абы как, а мимо ульев, предоставляя пчёлам максимально широкий выбор мест для кусания. Так вот и развлекались.

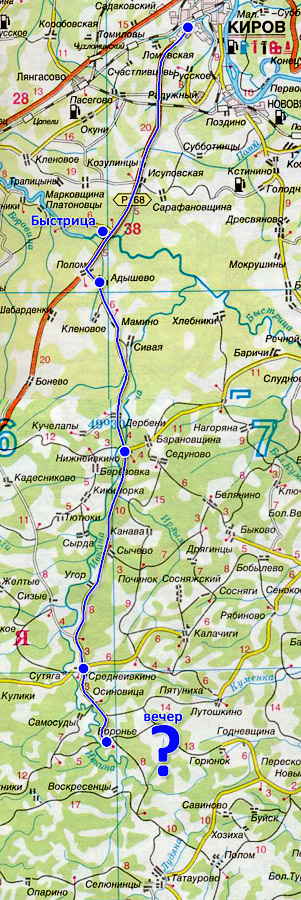

Ну и напоследок почему-то отмечу на карте места, по которым меня водил Сергей: