Первая победа русской контрреволюции. К 98-летию мятежа левых эсеров

6 июля 1918 года в Москве с убийства немецкого посла Вильгельма Мирбаха начался мятеж левых эсеров.

Нередко красивая политическая риторика и обличение соперников служат лишь повышению собственного рейтинга и никак не согласуются с интересами страны. Противостояние большевиков и левых эсеров – классический пример такой борьбы красивых и умных.

Сегодня, когда мы справляем 98-ю годовщину попытки левых эсеров победить большевиков не мытьём так катаньем, стоит поговорить о том, как заигравшаяся оппозиция может сама списать себя в утиль.

Откуда взялись левые эсеры?

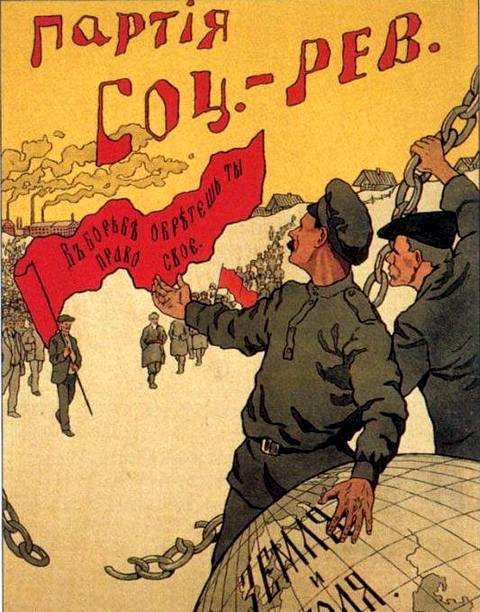

До революции не было ни левых, ни правых, были просто эсеры – социалисты-революционеры, крупнейшая партия в России на 1917 год (около 1 млн человек). Наследники народников, основные организаторы террора в первое десятилетие XX века, сторонники социализации земли, – всё это давно известные нам персонажи.

Примерно с мая по октябрь 1917 года в партии оформился раскол. Левая оппозиция требовала немедленного мира, немедленной социализации и немедленного разрыва с Временным правительством. При таких вводных союз с большевиками был делом времени.

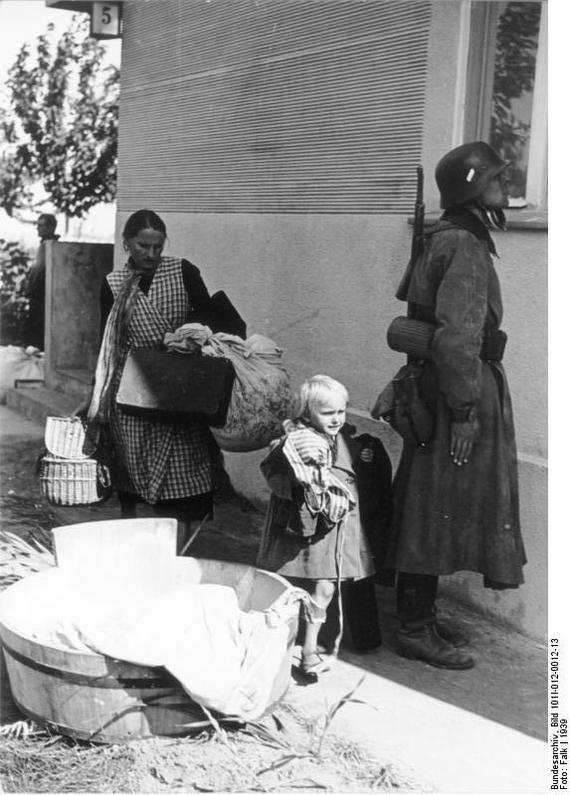

Что не поделили

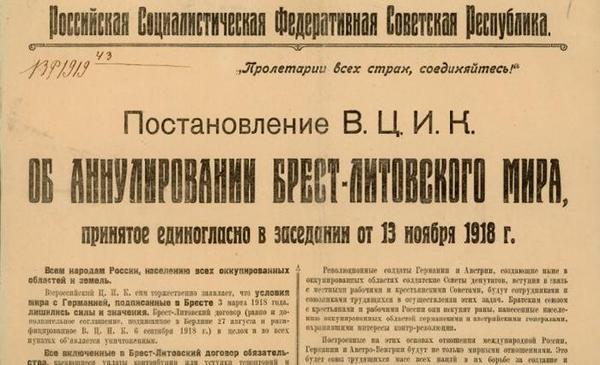

Но именно немедленный мир (Брестский) стал причиной разрыва с большевиками уже в феврале 1918 года. Если кратко, то суть его заключалась в отторжении от России Бессарабии, Прибалтики, Финляндии, Украины, части нынешней Белоруссии, русской Польши, а также Карсской и Батумской областей на Кавказе (территориальные приобретения в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов) – что полностью соответствовало долговременной стратегии кайзера Германии Вильгельма II в отношении России. Плюс репарации (6 млрд марок и 0,5 млрд рублей), плюс передача Черноморского флота.

Левые эсеры последовательно голосовали против заключения этого мира, затем – против его ратификации, не переставали требовать его разрыва. Как и разрыва всех отношений с Германией. Советский писатель Константин Паустовский писал: «В первый же день съезда [V Всероссийский съезд Советов, проходил 4-10 июля 1918 года – И. З.] слово взял левый эсер Камков. Он прокричал гневную речь против немцев. Он требовал разрыва с Германией, немедленной войны и поддержки повстанцев. Зал тревожно шумел. Камков подошёл почти вплотную к ложе, где сидел Мирбах, и крикнул ему в лицо: “Да здравствует восстание на Украине! Долой немецких оккупантов! Долой Мирбаха!”».

Кроме расхождений в текущей повестке, у большевиков и эсеров имелись важные идеологические расхождения: по земельному вопросу (социализация у левых эсеров и национализация у большевиков), необходимости диктатуры пролетариата, а также в отношении представительства делегатов от города и деревни на съездах Советов (квота для деревни была в 5 раз выше: 1 делегат от 125 тысяч избирателей, от города – 1 от 25 тысяч). Однако всё это было известно и раньше, спусковым крючком стал именно Брестский мир.

Ход восстания

Лозунг «Долой Мирбаха» левые эсеры реализовали уже через два дня после начала съезда: их однопартийцы, сотрудники ВЧК Яков Блюмкин и Николай Андреев застрелили немецкого посла прямо в здании дипломатической миссии. Убийство стало сигналом к восстанию в Москве.

Ситуацию сильно осложняла эта самая коалиционность. Войска не пришлось подкупать, склонять к предательству. Некоторые из них и так находились под командованием эсеров (Дмитрий Попов, командующий боевым отрядом ВЧК, главком Восточного фронта Красной Армии Михаил Муравьёв). Почти 30 видных большевиков, включая председателя ВЧК Феликса Дзержинского, оказались арестованы, большая часть войск в столице сохраняла нейтралитет и выжидала.

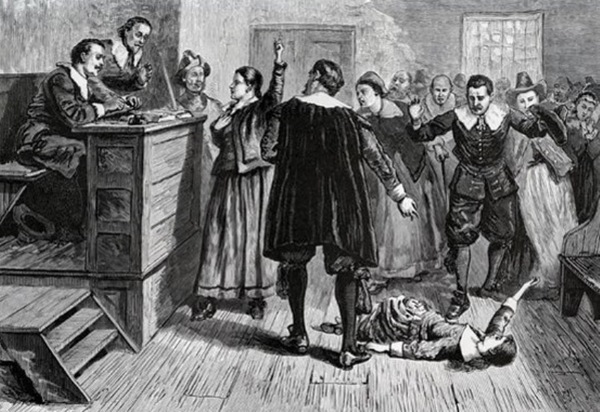

Большевики в долгу не остались, арестовав эсеров, пришедших на заседание съезда Советов, в том числе лидера эсеров Марию Спиридонову. Слово «арест» вообще ключевое в этом восстании. Чёткого плана у восставших явно не было, зато был примерно троекратный перевес в силах. Вместо того, чтобы его реализовать, они упражнялись в арестах. Это создаёт впечатление не столько восстания, сколько отчаянной попытки привлечь к себе внимание, договориться «по-хорошему»: вы принимаете наши условия, мы перестаём бузить.

Кончилось это так же быстро, как и началось. Уже 7 июля латышские стрелки, едва ли не единственное подразделение, сохранившее голову в неразберихе, покончило с восстанием. Левых эсеров объявили вне закона, однако судили не слишком строго. Спиридоновой дели всего год тюрьмы, её соратникам – 1-3 года. Серьёзно карали разве что чекистов, присоединившихся к эсерам, но не Блюмкина – вскоре он издал книгу о Дзержинском и вступил в РКП(б).

Восстание привело к серьёзному расколу в партии. Выходцы из левых эсеров постепенно влились в ВКП(б).

В СССР к 50-й годовщине этих событий сняли остросюжетный фильм «Шестое июля».

Уроки

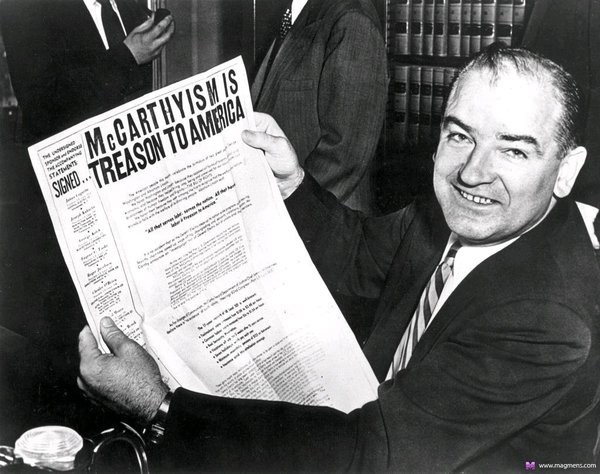

В истеричных телеграммах, рассылаемых эсерами с захваченного во время восстания телеграфа, они называли Ленина и его сторонников контрреволюционерами. Они были правы — просто тем самым подписывали исторический приговор отнюдь не Ленину, а самим себе.

Глубинное противоречие между левыми эсерами и большевиками – это даже не диктатура пролетариата, земельный вопрос и Брестский мир. Это всё частности. Глубинное противоречие – в отношении к вопросу государственного строительства. Большевики к концу 1917 года из революционеров начали превращаться в государственников, учились брать на себя ответственность за страну, руководствоваться понятиями государственного суверенитета, а не увлекательного (как для тех же эсеров) революционного процесса. Заключение Брестского мира в тех конкретных обстоятельствах, которые были в 1918 году, — ярчайшее тому свидетельство. И в этом смысле они были, безусловно, контрреволюционеры.

К слову, «похабный мир», из-за которого случился весь весь сыр-бор, большевики разорвали уже в ноябре 1918 года, после революции в Германии. Это к вопросу о необходимости видеть чуть далее собственного носа для претендующих на власть. Передышка, о которой говорил Ленин, была получена, договор свою роль сыграл. И отправился на свалку.

Этот критерий – выбор той или иной политической силы между «великими потрясениями» и государственностью в конечном итоге – актуален и сегодня.

А самоназвания не играют сейчас и не играли сто лет назад никакой роли: бренды, слоганы и имиджи всегда вторичны. Рано или поздно важным оказывается лишь то, что делается.