"Вася, а мы точно не потравимся к х@ям?"

История меха неразрывно связано с историей млекопитающих, которые в самой своей ранней форме (синапсиды и терапсиды) появились ещё до динозавров, в палеозое. Однако, почти все виды звероящеров вымерли, уступив место динозаврам. Млекопитающим ещё предстоит полностью заселить планету, но пока что это маленькие комочки шерсти, закопавшиеся в землю и дрожащие от ужаса, когда мимо проходит очередной исполин. Размер и теплокровность ещё сыграет свою роль, когда на Земле станет холоднее и млекопитающие будут подбираться к таким вкусным и питательным яйцам в кладках пресмыкающихся.

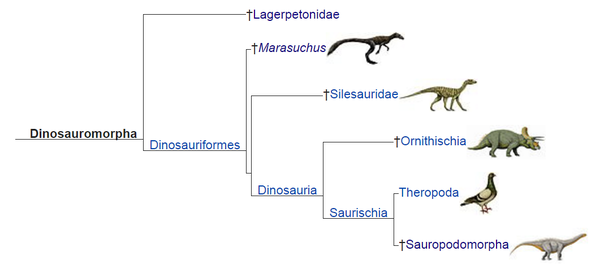

Помимо обычной геохронологии в исчислении лет до н.э., я буду применять геохронологическую шкалу, приведённую к 12-часовому циклу (где 12 часов - это 4,6 млрд. лет, таким образом 12:00 - это нынешнее время). Более подробно об этой шкале можно узнать из моего предыдущего поста здесь. Надеюсь, это не помешает восприятию информации, а, наоборот, поможет читателю корректно сориентироваться в том, кто когда жил на Земле.

Начнём с одновременно интересного и отталкивающего факта про самих млекопитающих - кормление молоком эволюция разработала не просто так. До появления наполненных молоком “вкусносись” первые звери просто выпаивали своих детёнышей солями из потовых желез через волоски. Эта инновация позволит в дальнейшем детёнышам получать еду даже в походных условиях, когда в поле их зрения, кроме кормящей матери, другого источника пищи нет.

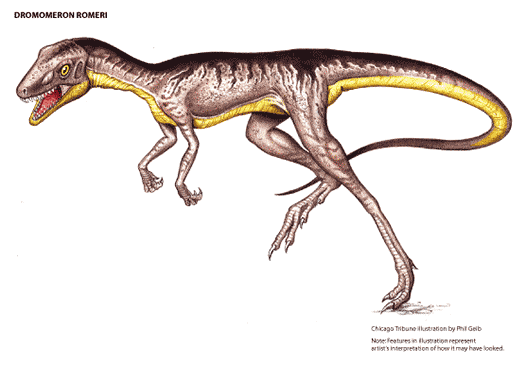

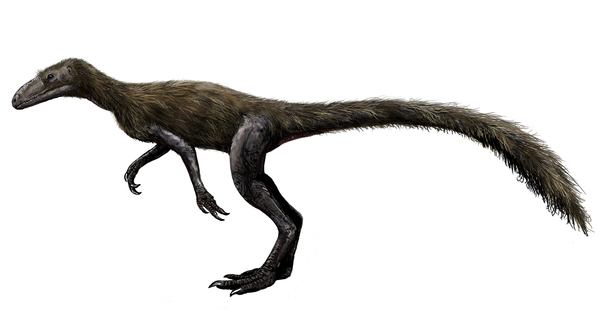

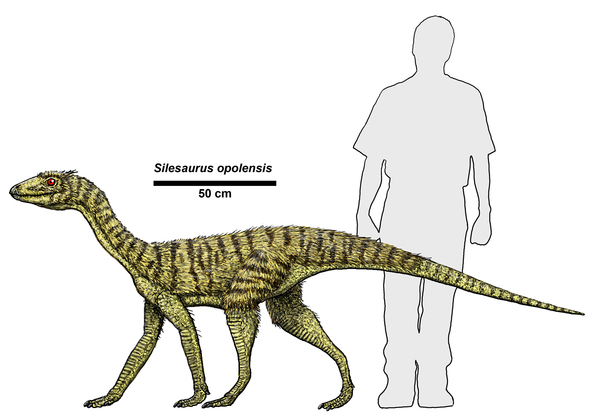

Посмотрим же на те виды, которые обитали на Земле задолго до млекопитающих. Они уже обладали чем-то, отдалённо напоминавшим мех: волосинки, шерстинки, перья.

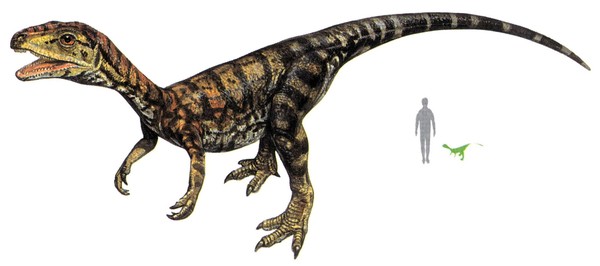

На первой картинке изображён няфтазух (Niaftasuchus zekkeli), живший 275 млн лет назад (11:17 по 12-часовой хронологии). Это достаточно распиаренный в интернете звероящер-говноежка (Известен тем, что детёныши частенько подъедали фекалии, оставленные взрослыми. Ну, в их защиту можно сказать, что они не по своей прихоти это делали - “какахи” содержали питательные вещества и необходимую микробиоту. Ложечку за папу, как говорится. Этим способом, между прочим, и современные зайцы не брезгуют).

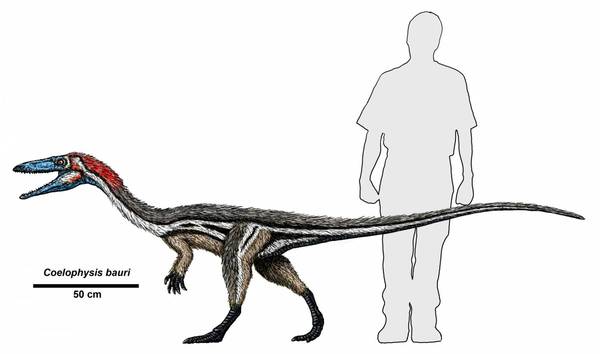

На второй картинке летающий ящер петейнозавр (Peteinosaurus zambellii) - 215 млн (11:26). Даже близко не млекопитающее. Сюда его я разместил для того, чтобы показать, что такое конвергентная эволюция - это когда виды, принадлежащие к разным отрядам животных имеют схожее строение тела для того, чтобы жить в той или иной среде. Посмотрите на этого ящера - он вполне напоминает самую обычную летучую мышь. Но мыши полетят ещё не скоро, а кошки вообще не полетят, поэтому небо занято динозаврами - большими и малыми.

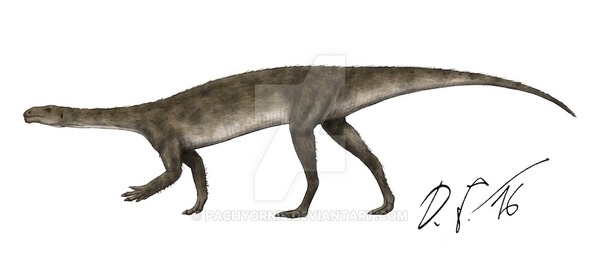

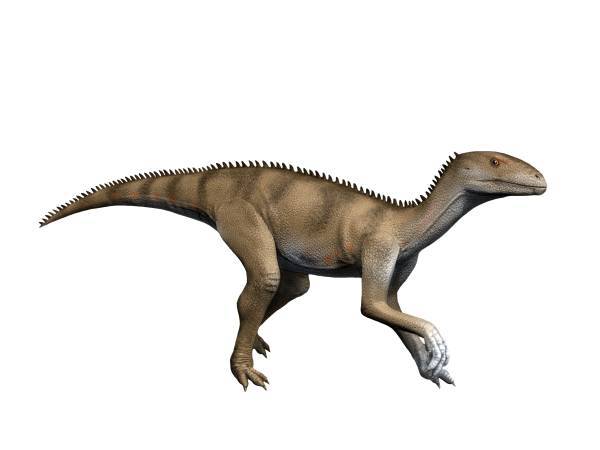

Огромное разнообразие видов ящеров и на земле. Теризинозавр на третьей картинке (Therizinosaurus cheloniformis) - 70 млн (11:49) был крупным тероподом (то бишь ящеротазовым), имел громадные когти на лапах (по размерам очень сильно превосходящие медвежьи) и, возможно, был покрыт перьями (по заявлению некоторых учёных).

Примечание: Даже если не он сам, то его сородичи - точно! Однако, когти ему нужны были не только для того, чтобы отмахаться ими, скажем, от тарбозавра, но и для того, чтобы нагибать ветки деревьев и лакомиться исключительно свежей веганской пищей.

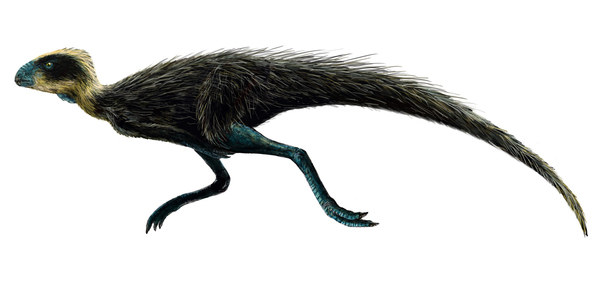

1. Триконодонт (Spinolestes xenarthrosus, Триас - Мел, 11:40).

Своё название этот маленький пушистый зверёк получил из-за строения зубной системы. Дословно его название - “зуб с тремя конусами”. Жил он на территории современного Китая, питался в основном насекомыми, но не брезговал при случае и мелкими динозаврами. И вообще, вёл очень скромный, ночной образ жизни. Прямых потомков этот отряд древних млекопитающих не оставил. В дальнейшем триконодонты были вытеснены более прогрессивными грызунами, хотя для своего времени и по сравнению с гомойотермичными (холоднокровными) ящерами они имели больше шансов на выживание перед предстоящими климатическими изменениями.

2. Отряд мезонихии (Mesonychia, Палеоген, 11:50:40). Ambulocetus natans, Pakicetus inachus.

Во время палеогена произошёл настоящий расцвет млекопитающих, взрыв видов. Некоторые из них смекнули, что в воде можно прятаться и поджидать еду, которая сама придёт на водопой (а что, пить-то хочется!). Млекопитающие из отряда мезонихий начали понемногу перебираться в реки и озёра, ведя полуводный образ жизни. Взгляните на предка всех современных морских млекопитающих - пакицета (вторая картинка). Он имеет тело, как у млекопитающего, но через несколько миллионов лет он станет одним из первых китов. Ноздри стянутся в одну большую ноздрю-дыхало и оно потихоньку начнёт переползать на макушку. К этому времени зверь полностью облысеет и узнает о том, что в море очень много вкусной и легкодоступной рыбы. Да так там и останется, дав начало всем современным морским млекопитающим (их выдаёт мех, оставшийся у детёнышей тюленей, например). Такая вот история о возвращении назад в воду.

Кутхицетус на картинке вполне доволен жизнью и уже изучает гидроакустический язык. На последней картинке амбулоцет, каким его видят создатели мультфильма "Ледниковый период".

Стоит заметить, что последние исследования в области молекулярной генетики и незубной морфологии показывают происхождение китов от парнокопытных. Будем ждать новых исследований!

3. Доисторический ёж (Silvacola acares - дословно крошечный лесной житель, Ранний эоцен, 11:51:15). Северная америка.

Но не все из древних млекопитающих имели чудной вид. Вот этот доисторический ёжик, обитавший на территории современной Канады (тогда климат там был тропическим), к примеру, вполне похож на современных насекомоядных ежей. И питался он насекомыми и семенами растений. Однако, колючек у него не было - он скорее всего был весь покрыт жёсткой щетинистой шерстью. Те ёжики, которые были колючими - выжили и дали потомство, а те, кто были “мягкими и шелковистыми” “до весны не дотянули”.

Похожую шерсть можно сейчас встретить у современных мышей акомисов (носящих на участке спины шерсть-иголки для защиты от хищников). Ушки у акомиса больше, потому что он пустынный - это радиаторы для охлаждения.

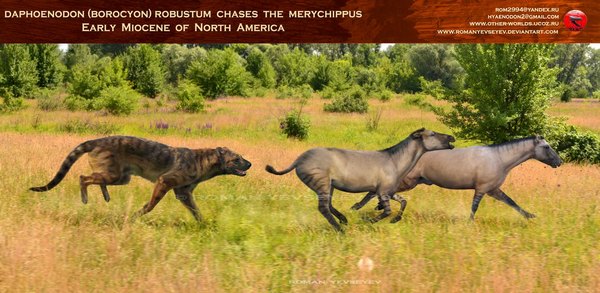

4. Дафоенодон (Daphoenodon robustum, Миоцен, 11:56:25). Северная америка.

Дафоенодон (собакомедведь) - представитель семейства амфиционовых подотряда собакообразных отряда хищных.

Вообще, возникновение хищных видов млекопитающих - явление закономерное. Питательные вещества в природе можно встретить в любой среде обитания. Мышка ест зёрнышко, землеройка - червячка, ёжик может не побрезговать и мышкой. Ну а хищнику весом 100-150 кг нужно что-то попитательнее, чем пучок травы. Этот “центнер” был достаточно шустрым и охотился на крупную дичь.

Вместе с тем у хищников изменялась и зрительная система, глаза уже не должны были охватывать большую площадь, а конкретно - сосредотачиваться на добыче. Опять же, в противостоянии команд “травоядных” и “хищников” нужны были новые уловки - оттуда и увеличение размеров мозга.

5. Талассокнус (Talassoknus, Поздний миоцен, 11:58:50). Перу.

Талассокнус был растительноядным ленивцем, обитающим на океанском побережье. Он питался морской растительностью и хорошо плавал. Как показал анализ его костей, он был максимально приспособлен для перехода на водный образ жизни, хвост был адаптирован для плавания, а когтями он хватался за комки водорослей, когда лакомился ими. Глядишь и вышла бы из него какая-нибудь прогрессивная морская корова, но нет - вымер.

В мировой культуре талассокнус известен по серии мультфильмов “Ледниковый Период”. Главный герой ленивец Сид (по сведениям из многочисленных источников) является именно талассокнусом. Сам он плавал редко и с неохотой. Однако его бабушка - “Бабуля”, которая относилась к тому же биологическому виду (в мультфильмах может быть и по-другому, не забывайте!) плавала хорошо и даже водила дружбу с кашалотом по имени Детка (левиафан Мелвилла, что удивительно, жившему в миоцене на территории Перу).

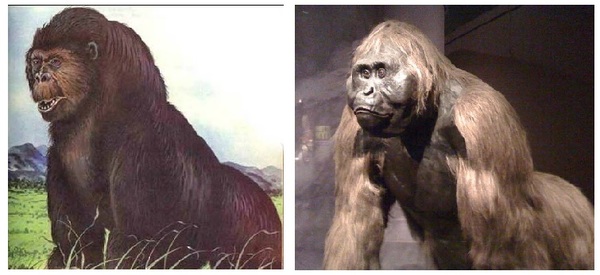

6. Гигантопитек (Gigantopithecus bilaspurensis, Поздний миоцен, 11:58:26).

Про гигантопитека часто вспоминают, когда хотят найти доказательство существования йети. Мол, сохранился снежный человек где-то в Тибете, а похож он… ну вот прям на гигантопитека и похож, он и есть. Тем более хронологически поздние гигантопитеки могли соседствовать с ранними хомо.

Интересна история первой находки части гигантопитека, немецкий палеонтолог Густав фон Кенингсвальд в 1935 году купил у китайского торговца, нечто напоминающее обезьяньи зубы, только значительно крупнее, чем зубы гориллы. При этом, торговец продавал товар под брендом “драконьи зубы”. Лишь найденная в 1956 году полная челюсть гигантопитека поставила точку в поиске возможного хозяина этих зубов.

Из существующих видов человекообразных обезьян гигантопитек ближе к орангутангу, чем к шимпанзе. Вымер этот примат от того, что не выдержал конкуренции с другими, более приспособленными видами, которые “съели их еду” - а именно пандой и человеком.

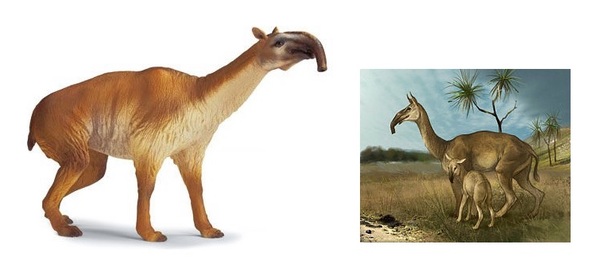

7. Макраухения (Macrauchenia patachonica, палеоцен-плейстоцен, 11:52:10). Существовала 10 тыс лет назад.

Макраухения (дословно - большая лама), является одним из последних представителей отряда литоптерн (южноамериканские копытные). Она появилась ещё в палеоцене, а два вида макраухении смогли дожить практически до появления современной цивилизации. Но и они вымерли, не выдержав конкуренции с иными копытными континента, а также из-за хищников, пришедших из Северной Америки через Панамский перешеек. Соседями макраухении до появления перешейка были токсодоны (мохнатые бегемото-носороги), сумчатые опоссумы (которые в дальнейшем поселились в Северной Америке и очень хорошо себя там чувствуют), жуткие саблезубые сумчатые тилакосмилы (которые вымерли, будучи вытесненными более прогрессивными хищниками), а также разнообразные ленивцы, броненосцы и муравьеды. Макраухения была хорошим бегуном, о чём говорит строение её ног, обладала длинной шеей и небольшим хоботком, с помощью которого она щипала листву. Макраухения есть во второй части мультфильма “Ледниковый период”.

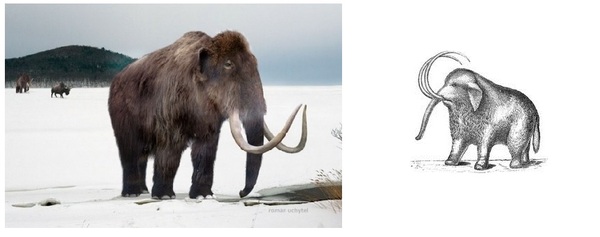

8. Шерстистый мамонт (Mammuthus primigenius, Плиоцен, 11:59:41). Остров Врангеля, существовал 2 тыс. лет назад.

Следующий член этого списка в особом представлении не нуждается. Этот зверь практически “костьми лёг” в основу человеческой цивилизации. На него охотились, делали из его шкур одежды, а из бивней дома, которые отапливали костями (чадило это нещадно). На волосатом гиганте даже можно было прокатиться (в игре Far Cry Primal, а не на самом деле).

Конечно же это мамонт, он же “мамаф”, он же “индрик-зверь” (по славянским преданиям - подземный житель, кости которого можно было найти под землёй). О мамонтах есть бесчисленное множество упоминаний в произведениях мировой культуры, как современной, так и легенд. Мамонтов до сих пор находят в вечной мерзлоте, у некоторых в желудке даже сохранились остатки непереваренной пищи, на основе анализа которой можно сделать выводы о том, чем они питались. Один ушлый бизнесмен даже предложил гурманам попробовать бифштекс из мёрзлой мамонтятины. Так что даже вымерший мамонт сделал то, чем он занимался до этого - стал едой для хомо сапиенса.

Последние мамонты какое-то время оставались на отдалённых островах (как и последние длиннобивневые слоны стегодоны), там, где до них не добрались бы люди. Они мельчали, хирели, страдали от жажды, занимались близкородственными связями и, в конце концов, изчезли с лица земли.

9. Дипротодон (Diprotodon, Плейстоцен, 11:59:45). Австралия.

Сумчатые (Marsupialia) появились ещё в мезозое, чуть раньше плацентарных млекопитающих. Но так вышло, что в эволюционной гонке животные, вынашивающие своих детёнышей в животе, а не в сумке, оказались более прогрессивными. Однако, есть и исключения. В Южной америке, например, сумчатые (со своим большим количеством резцов) смогли даже стать хищниками, наподобие саблезубых тигров. Но континенты изменяли свою форму, а их обитатели мигрировали, попутно вытесняя и уничтожая менее приспособленные виды. Таким образом, крупнейший анклав сумчатых сохранился на австралийском континенте.

Дипротодону (гигантскому вомбату) вообще было всё нипочём. Это самое крупное сумчатое животное, когда-либо жившее на земле. Остерегаться он мог только орла Хааста или варана мегаланию. Питался дипротодон листьями деревьев, кустарниковыми растениями и, в некотором количестве, травой. Вымер ещё до появления на континенте человека (предположительно), оставив большое количество костей (некоторые даже с целыми скелетами детёнышей внутри сумки) и породив легенду о банийипе - мохнатом великане, который ходит ночью по побережью и гулко вздыхает. Ещё бы, есть о чём.

10. Тасманский волк (Thylacinus cynocephalus, Голоцен, 11:59:58). Австралия, описан в 1808, вымер в 1936).

Когда первые европейские мореплаватели посетили остров Тасмания, что близ Австралии, то они даже не стали высаживаться на остров, потому что во тьме ночной в кустах что-то возилось и орало. Нет, не так. Оно ОРАЛО. Истошно и дьявольски. В общем, побоялись бравые исследователи неведомого зверя. Как они узнали потом, это был всего лишь тасманийский дьявол (на второй картинке).

А его сумчатый родич, тасманский волк, так орать не умел. Зато он умел ОЧЕНЬ ШИРОКО открывать пасть. Конечно же, это ему не помогло против огнестрельного оружия, когда австралийские фермеры обвинили его в уничтожении домашнего скота. В итоге, после геноцида тасманских волков, эти звери переехали в зоопарки, а чуть позже оттуда прямиком в список, где уже были и дронт, и стеллерова корова и много других зверей, которые виноваты были лишь в том, что были очень вкусными / на вид агрессивными / беззащитными.

Эволюция (в том числе и млекопитающих) на месте не стоит. С позиции обывателя и не прибегая к данным по раскопкам останков видов, которых уже не существует, сложно конечно судить о том, что эволюция вообще существует. На одном ресурсе на полном серьёзе продвигалась идея, что динозавры даже были на Ноевом ковчеге (только потом они всё равно вымерли). Но если прибегнуть к знаниям, накопленным учёными, то можно утверждать о том, что эволюция всё-таки существует и через миллиард лет на планете будут жить совсем другие виды, в чём-то похожие на нынешние, а в чём-то радикально от них отличающиеся. Возможно, некоторые будут мохнатыми.

На первой картинке белка-пяденица (Tendesciurus rufus) - 50 млн. лет вперёд (12:08) из книги Дугала Диксона “Эволюция без границ”. Как можно убедиться из её названия, имя своё она получила за специфический способ передвижения по дереву, более присущий гусеницам, чем белкам. Зато она может переместиться с дерева на дерево лишь вытянув своё тело, в связи с чем прыгать эта белка уже разучилась. В своей книге автор полностью исключил влияние человека на вероятную дальнейшую эволюцию животных.

А вот сверххищник будущего, относящийся к отряду рукокрылых (Chiroptera) возник как раз-таки из за влияния человека. На человека он и охотится в сериале Primeval от Impossible pictures. У сверххищника есть масса полезных эволюционных приобретений, одним из которых является возможность зрения в радиодиапазоне. Таким образом он мог отследить людей по висящим на их поясах рабочих рациях и напасть на них (как на людей, так и на рации) даже в полной темноте. В одной из серий сверххищник попал в наше время через временную аномалию, но был остановлен героями сериала.

А последнее млекопитающее на третьей картинке - это Panderavis (Panderavis pandora) из книги “Все грядущие дни”. Это животное (вполне земное, хоть и с другой эпохи) было обнаружено на планете, населённой созданиями, имеющими в своей основе другие химические соединения. В результате быди сделаны выводы, что это существо было перемещено туда с Земли (или с похожей на неё по условиям планеты) более высокоразвитыми существами. И встретится с этими существами людям ещё предстоит… Но это уже совсем другая история, в которой нет места меху. И, к тому, же я обманул читателя. По словам автора книги, пандеравис - терезинозавр (или его близкий родич), стало быть не млекопитающее. Это существо здесь для того, чтобы показать читателю, что млекопитающие (и другие классы животных) могут существовать и на других планетах, принимая куда более причудливые формы, чем можно себе представить.

За информацию спасибо википедии и многочисленным палеологическим форумам.

Спасибо за то, что дочитали до конца!