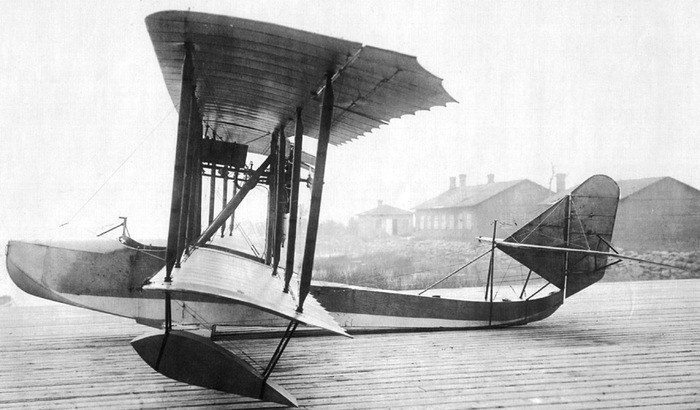

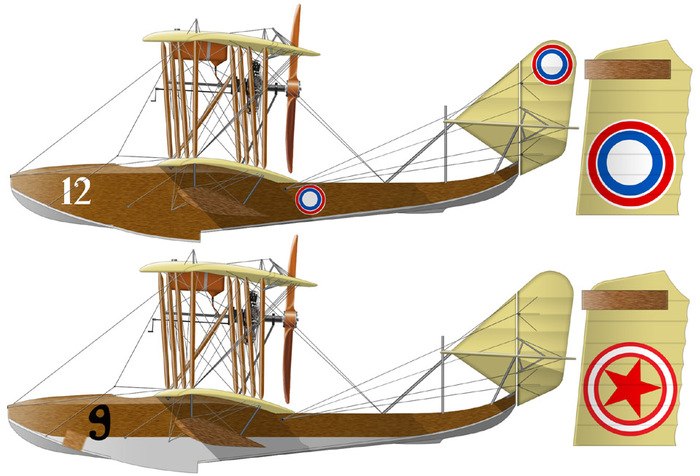

М-5.Первая летающая лодка России.

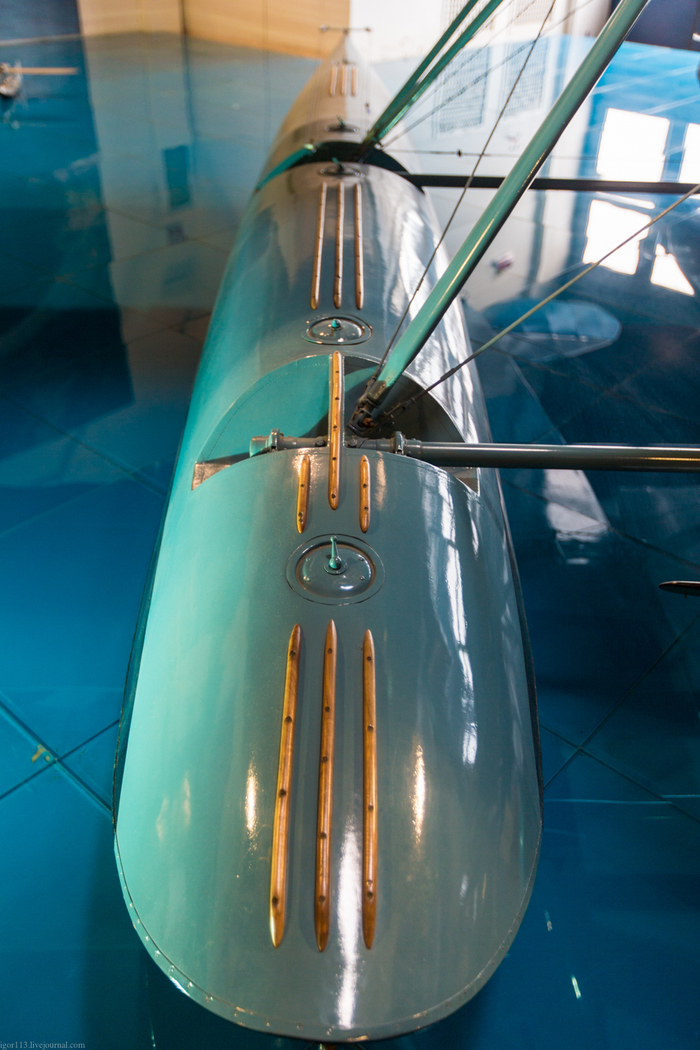

24 января 1915 года впервые поднялась в воздух летающая лодка Дмитрия Григоровича М-5 - первый крупносерийный гидросамолет, разработанный в России. Эта весьма удачная машина была выпущена в количестве 183 экземпляров и активно применялась в качестве разведчика и легкого бомбардировщика на морских и речных фронтах Первой мировой и Гражданской войн.

К сожалению, единственный сохранившийся до наших дней М-5 (причем - довольно неточно и халтурно отреставрированный) находится в Стамбуле, в музее турецких ВВС. Это трофейная машина, захваченная турками на Черном море в 1917 году.

М-5 — летающая лодка конструкции Д. П. Григоровича. Прототип был собран в апреле 1915 года, а в мае на Крестовском острове в Санкт-Петербурге лётчик Я. И. Седов-Серов совершил на нём первые полёты.

Строительство М-5 развернулось довольно крупной серией. Всего морская авиация получила 183 машины. Только в авиацию Чёрного моря с июля 1915 по июнь 1917 года поступил 71 самолёт, примерно 60 было направлено в авиашколы. Некоторые М-5 прослужили до конца Гражданской войны.

Технические характеристики

Экипаж: 2

Длина: 8,6 м

Размах крыла: 13,62 м

Высота: 3,4 м

Площадь крыла: 37.90 м²

Масса пустого: 660 кг

Нормальная взлётная масса: 960 кг

Силовая установка: 1 × поршневой Gnome Monosoupape

Мощность двигателей: 1 × 100

Лётные характеристики

Максимальная скорость: 105 км/ч

Крейсерская скорость: 87

Практический потолок: 3300 м

Скороподъёмность: 78 м/мин

Вооружение: 1 х 7,62-мм пулемёт

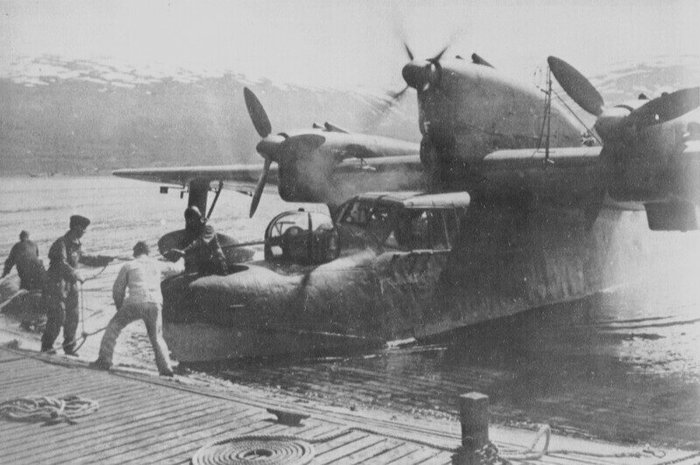

Blohm und VossBV 138.«Летающий башмак»и "морской дракон" в одном флаконе.

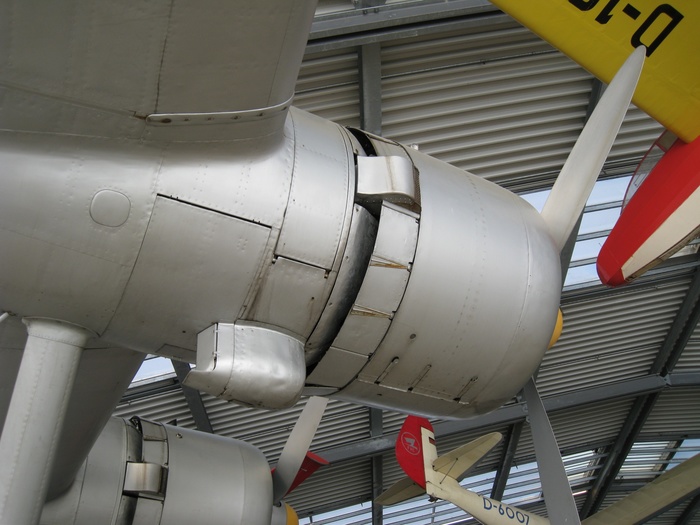

Одна из наиболее необычных серийно строившихся летающих лодок, Blohm & Voss BV.138 «Seedrache» (рус. Морской Дракон) — немецкий дальний гидросамолёт-разведчик времён Второй мировой войны. У союзников получил прозвища «селедка» и «башмак» за характерную внешность. В СССР был известен под названием «Гамбург-138».

Проектирование её началось на рубеже 1933 и 1934 гг., когда были сформулированы требования к гидросамолету дальнего действия — океанскому разведчику. Под руководством Р. Фогта были разработаны три эскизных проекта. Хотя ни один из них не удовлетворял требованиям заказчика в полной мере, «проект 8» выбрали для дальнейшего развития. Он отличался относительно короткой лодкой-фюзеляжем (форма которой и дала впоследствии гидросамолету его неофициальное прозвище), крылом типа «чайка» и оперением, вынесенным на двух трубчатых балках. Развитие самолета было довольно длительным ввиду низкого приоритета программы и проблем с выбором силовой установки. В конечном итоге остановились на трех 6-цилиндровых дизелях Jumo 205, один из которых устанавливался на пилоне над фюзеляжем, а два других — на носке крыла как бы в продолжение хвостовых балок.

Создан в КБ фирмы "Гамбургер флюгцойгбау" (с января 1938 года - авиационное отделение "Шиффсверфт Блом унд Фосс") под руководством Р. Фогта. Первый полет опытная лодка На 138V1 совершила 15 июля 1937 года. Серийное производство под маркой BV 138 начато в феврале 1939 года. Летающая лодка строилась на заводах "Блом унд Фосс" (Финкенвердер) и "Везерфлюгцойгбау" (Берлин). Всего выпущено 281 экземпляров.

Экипаж - 5-6 человек. Двигатели и вооружение - в зависимости от модификации.

Самолет состоял на вооружении в Германии с апреля 1940 года.

Выпускался в следующих модификациях

BV138А с моторами Jumo 205С-4, вооружение 1x20+2x7,9, бомбы до 150 кг;

BV 138В с моторами Jumo 205D и усиленным планером; вооружение 2x20+1x7,9, бомбы до 150 кг, у варианта BV 138B/U1 — до б00 кг;

В\/138С с дополнительными усилениями фюзеляжа и крыла, вооружение 2x20+1x13+1x7,9, поздние серии с РЛС, часть машин оборудована для старта с катапульты; самолеты модификаций А и В дорабатывались под стандарт С;

BV 138MS, переделка BV 138С в тральщик магнитных мин.

Первый случай применения BV138 - операция по вторжению в Норвегию в апреле 1940 года. Два опытных образца самолета использовали для переброски войск и различных грузов в прибрежные города. С октября 1940 года новые летающие лодки приступили к патрулированию над Бискайским заливом. В июне следующего года две эскадрильи этих машин появились на Балтике, где участвовали в боевых действиях против советского флота.

BV 138 использовались в Северном море и Атлантике, с конца 1941 года базировались в Северной Норвегии. Они действовали против конвоев, шедших в Мурманск и Архангельск. Самолеты летали с берега и с плавбаз "Буззард", "Фальке", "Остмарк", "Шпербер" и "Вестфален". Каждая из плавбаз несла по звену летающих лодок, запускавшихся с катапульт. В конце 1943 года немцы пользовались передовой базой в советском тылу, на Новой Земле, патрулируя Карское море.

С конца 1941 года по лето 1944 года BV 138 воевали также на Черном море. Они вели разведку, поиск подводных лодок, сопровождали конвои. Разведка и корректировка огня артиллерии иногда осуществлялась с воды. В мае 1944 года эвакуировали немецких солдат из Севастополя.

С весны 1943 года действовали в Средиземноморье, базируясь на острове Крит. Производство BV 138С прекратили в декабре 1943 года. Отдельные машины сохранялись на вооружении Люфтваффе до конца второй мировой войны.

К весне 1944 г. количество BV 138С в действующих частях сильно уменьшилось: сказалось прекращение производства и высокие потери в условиях полного превосходства противника в воздухе. Последнее применение зафиксировано 1 мая 1945 года, когда один из BV 138 из 3./SAGr. 130, базировавшейся в Копенгагене, совершил ночью посадку на одном из озер возле Берлина. Он должен был вывести двух курьеров (по некоторым данным, с завещанием Гитлера). Но, из-за неразберихи с документами, вместо них пилот вывез в Копенгаген 10 раненых.

Гидросамолет BV 138, особенно в модификации С оказался весьма удачной машиной. Его продолжительность полета достигала 18 часов, а простота техобслуживания позволяла проводить даже достаточно сложный ремонт силами экипажа после посадки в море. Наличие трёх огневых точек с хорошими зонами обстрела позволяло BV 138 не только успешно защищаться, но даже атаковать

До нашего времени уцелела в музее только эта куча ржавого железа.

Caproni Ca.100.Очень маленький капрони.

Самолет Caproni Ca.100 (еще одно творение неугомонного Капрони)был построен в 1929 г. на базе модели de Havilland D.H.60 Moth c незначительными различиями в элементах конструкции, к которым относилось увеличенное в размахе нижнее крыло. Первоначально он оснащался двигателями de Havilland Gipsy мощностью 85 л. с., но в дальнейшем имел силовые установки различной мощности, в том числе Blackburn Cirrus Minor - 90 л. с., Colombo S.63 - 145 л.с. и Fiat А50 - 85 л.с. Существовал вариант двухпоплавкового гидросамолета, известного как Ca 100 Idro. 30 машин были построены компанией Macchi.

В 1934г. появился легкий учебно-тренировочный бомбардировщик, оснащенный звездообразным поршневым двигателем мощностью 130 л. с., способный нести четыре небольших бомбы. В 1931г. Ca 100 Idro установил рекорд высоты для гидросамолетов - 5018 м.

В 1935 г. правительство Перу подписало с компанией Caproni контракт, который давал ей десятилетнюю монополию на производство и ремонт самолетов для этой страны. Несколько Ca 100 поступило туда из Италии, а в мае 1937 г. в Перу открылся завод, на котором планировалось производство 25 самолетов Ca 100 в течение двух лет. На деле из-за высокой стоимости за этот период было произведено только 12 машин. Самолеты типа Са 100 производились также в Болгарии под наименованием КN-1.

На базе Ca 100 были созданы пилотажные самолеты Ca 104 и Ca 109.

31 июля 1943 года,ВВС Италиии все еще имели на службе 241 самолет этой модели. После перемирия, многие были конфискованы Германскими вооруженными силами и позже разрушены. Но некоторые самолеты сохранились.

Самолет выставленный в музееТренто(Италия) это поплавковый гидросамолет Caproni CA.100Idro ,он имел регистрационные номера I-DISC и MM56237.

Самолет из музея был построен как сухопутный компанией Caproni Aeronautica Bergamasca из Ponte San Pietro (Bergamo), получил регистрацию как MM. 56237, и совершил свой первй полет 5 февраля 1936 года. В апреле 1960 года он отправился в Como Aero Club чтобы превратится в гидросамолет: в таком виде он использовался до 11 февраля 1964 года,когда в результате инциндента был сломан нижний правый лонжерон. В 1970 году он был подарен музею и выставлялся в Vizzola Ticino. В октябре 1990 года его перевезли в Rovereto на реставрацию.

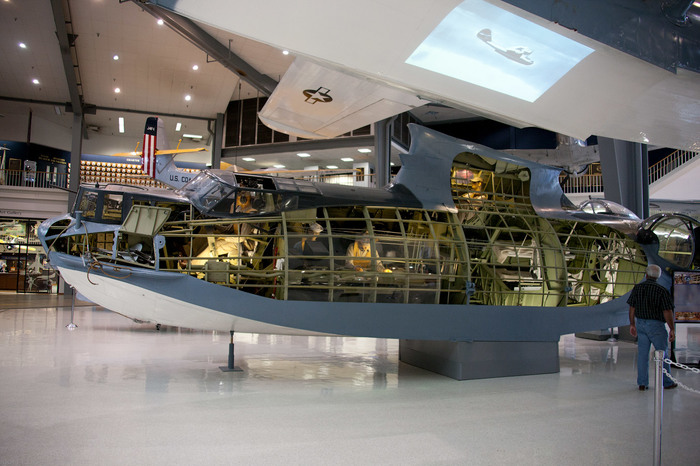

National Naval Aviation Museum, Pensacola :PBY Catalina на изнанку.

Летающая лодка Catalina -очень красивая и интересная машина.Но что у нее внутри?В Наци- ональном музее морской авиации в США нашелся ответ.

Конкретно этот самолет был создан 14.07.1942.Этот PBY-5 ,когда то был полноценным самолетом.Летал и шлепал брюхом по волнам.

Он был принят на службу 14 июля 1942, необычно в нем то, что он получил номер FP-216 вместо простых чисел,которые получали все остальные морские самолеты.

вид спереди

Функционально это PBY-5(это гидросамолет,тк он не имеет шасси и может взлетать и садиться только на воду), но обозначался как PBY-5B, так как этот самолет должен был попасть к британцам в соответствии с программой передачи в аренду, но вместо этого вместе с другими 60 самолетами,он попал в учебное подразделение американцев.

передняя часть сбоку

Из тех шестидесяти PBY-5B, поставленных американскому флоту, по крайней мере двадцать попали в различные происшествия и катастрофы на Военно-морских Аэродромах (NAS) Пенсаколы, Флорида, и Корпус-Кристи, Техас, двух из трех школ по обучению полетам на PBY того времени (третья, находилась в Джэксонвилле NAS, Флорида).

Цельнометаллический фюзеляж отличался от других крупных летающих лодок размещением всего экипажа и оборудования на одной палубе; верх фюзеляжа имел полукруглое сечение.

общий вид снятой обшивки: Фюзеляж был разделен на пять отсеков, с переборками, снабженными водонепроницаемыми дверцами, что обеспечивало плавучесть лодки при повреждении днища.

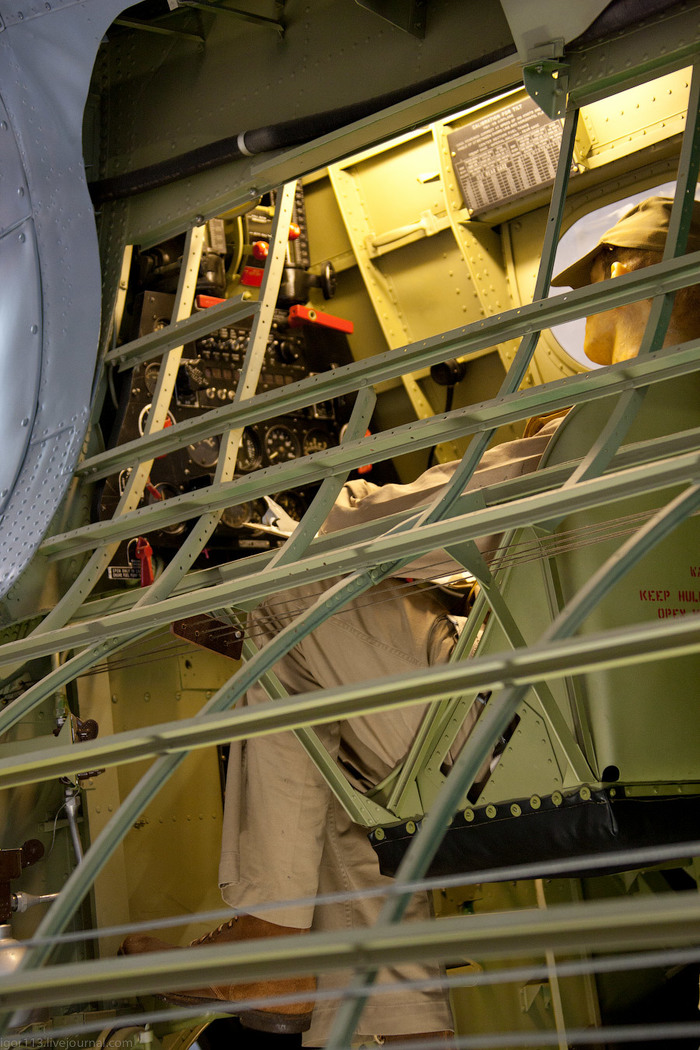

В фюзеляже были предусмотрены рабочие места для двух пилотов, носового стрелка - бомбардира, штурмана, радиста, бортинженера и двух стрелков кормовых установок.

Все модификации PBY были способны нести стандартные авиационные торпеды. Монтировавшийся на бомбодержателях адаптер позволял подвешивать торпеду и обеспечивал проведение всех предпусковых операций (взведение боевой части, запуск двигателя и сброс). Разработанный ВМС прицел для торпедометания (Torpedo Director Sight) устанавливался за ветровым стеклом кабины пилота, позволяя ему вести прицеливание о определять точку сброса.

Отсек перед кабиной пилотов.В носу находились швартовый отсек и прозрачное прицельное окно с жалюзи для защиты от морской воды. В носовой части на серийных самолетах размещалась смотровая башенка с круговым обзором, над ней находился пулемет.

Операторы и радист в отсеке за пилотами.

Койки, камбуз и запасы провизии обеспечивали работу экипажа в дальних полетах или на удаленных базах. Видим ноги бортинженера.Кок жарит яичницу.

Бортинженер сидит выше всех,под самым крылом.

Одним из недостатков PBY было несоответствие между удачным расположением бортовых стрелковых точек и отсутствием бронезащиты у стрелков, а также проблем с эксплуатацией пулеметов Браунинг. Боезапас хранился на борту PBY в стандартных магазинах по 50 выстрелов. Учитывая, что скорострельность пулемета Браунинг составляла 600 - 800 выстрелов в минуту, получалось, что стрелок мог выпустить все пули за 10 секунд! После этого ему требовалось удалить пустой магазин, достать и установить новый и перезарядить оружие. При этом все его действия были хорошо видны через блистеры пилотам противника, которые быстро научились пользоваться этим недостатком. Уменьшить эффективность атак истребителей могло энергичное маневрирование, но это требовало хорошей слетанности и надежной связи между членами экипажа "Каталины", так как пилоты PBY не имели обзора назад.

Вид через весь самолет ,от хвостового отсека с осветительными бомбами до кабины пилотов.

А бомбы бросали в эту трубуу.Миномет наоборот.:)))

В музее две Каталины.Она в разрезе-внизу,а выше в полной комплектации.

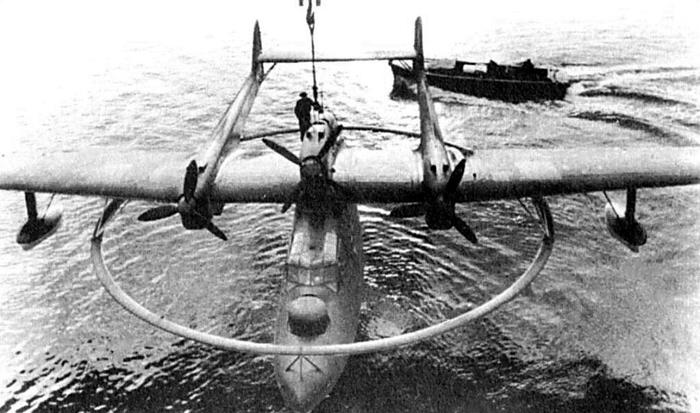

Сa.60.Летающий дом с девятью крыльями.

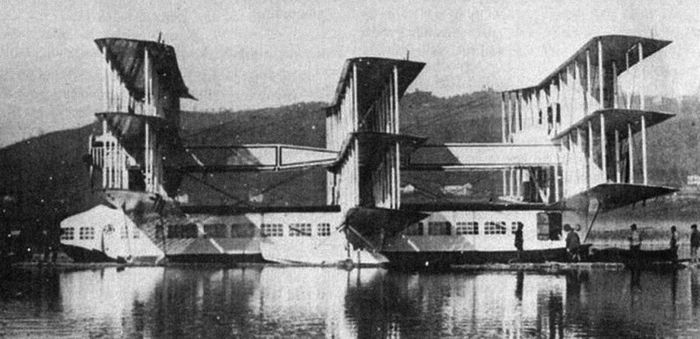

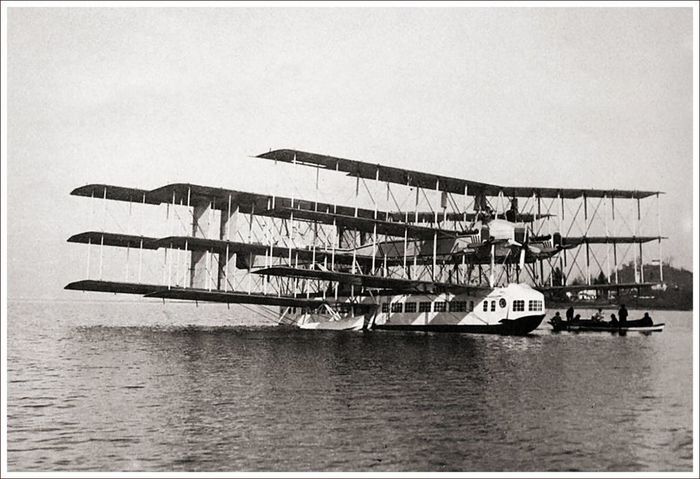

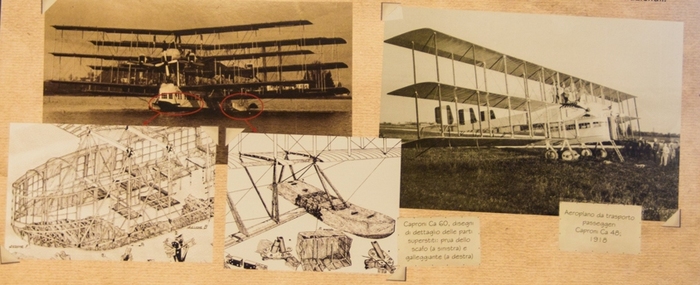

Наиболее амбициозным проектом летательного аппарата с тандемным крылом за всю историю авиации стал итальянский "летающий плавучий дом" Сa.60 (Transaero, Noviplano) фирмы "Капрони", созданный в 1920 году. Компания Caproni была известна своими гигантскими двухфюзеляжными бомбардировщиками в период первой мировой войны. Масштабы Сa.60 наилучшим образом выражаются на итальянском языке словом "капрониссимо".

Джованни Баттиста Капрони (Giovanni Battista Caproni), больше известный как Джанни Капрони, стал признанным авиаконструктором во время Первой мировой войны, его компания достигла значительных успехов, особенно в области больших многомоторных бомбардировщиков. Конец войны в 1918 года вызвал резкое снижение заказов на военные самолеты, поэтому Капрони стал искать пути выхода на рынок гражданской авиации.

Уже в 1913 году авиаконструктор, которому было тогда 27 лет, сказал в интервью Gazzetta dello Sport , что "самолеты, способные вмещать более сотни пассажиров и которые в состоянии преодолеть трансокеанские расстояния за несколько часов, скоро станут реальностью". После войны Капрони фактически одним из первых начал конструировать огромный и амбициозный траспортно-пассажирский гидросамолет, первый патент на которого был выдан уже 6 февраля 1919 года.

Конструкция многомоторного гидросамолета с вместимостью более 100 человек, которая считалось достаточно экстравагантной в то время, позволила бы добираться до удаленных или труднодоступных районов быстрее, чем по наземным или морским маршрутам и значительно по более низкой цене. Капрони считал, что в авангарде будут самолеты, способные совершать дальние полеты.

Летающий плавучий дом" Сa.60 оснащался тремя комплектами трипланных крыльев, оставшихся от бомбардировщиков времен первой мировой войны. Эти крылья устанавливались над стоместным корпусом, который действительно больше напоминал плавучий дом, чем любой из известных самолетов. Суммарная площадь девяти крыльев составляла 837 м2 (лишь один самолет в истории авиации имел большую площадь крыла - гигантская летающая лодка "Hues Н-4", построенная в 1947 году). Центральные крылья каждого трипланного набора соединялись двумя параллельными коробчатыми конструкциями, напоминающими фюзеляжи.

В каждой из таких конструкций (передней и задней) размещался двигатель Liberty L-12 мощностью 400 л.с. Дополнительные силовые установки, состоящие из одного толкающего и одного тянущего двигателей, были расположены между фюзеляжами в переднем и заднем трипланных наборах крыльев. Таким образом, самолет оснащался восемью двигателями. На всех девяти крыльях были установлены элероны, но задние элероны выполняли также функции рулей высоты. Вертикальные кили и рули направления были установлены с внешней стороны фюзеляжей между всеми задними крыльями.

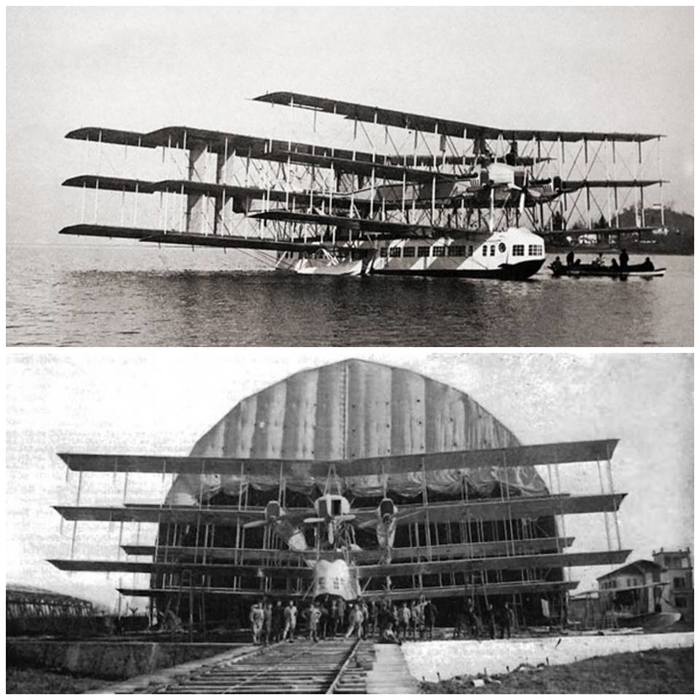

Строительство Transaero началось во второй половине 1919 года. Через год на берегу озера Маджоре был построен большой ангар, в который перенесли сборку самолета и где она была закончена. На строительной площадке побывал посол в США Роберт Андервуд Джонсон, который восхищался "великим гидросамолетом". Было заявлено, что самолет мог начать летные испытания в январе 1921 года и добавил, что если Ca.60 успешно пройдет тестовые испытания, он станет флагманом итальянской морской гражданской авиации.

Впервые Ca.60 вывели из ангара 20 января 1921 года, он тут же стал лакомым объектом фотообъективов. На следующий день, самолет по плану должен был приводниться в первый раз. Однако в связи с низким уровнем воды и некоторым трудностями с рампой, которая соединяла ангар с озером, гидросамолет не смог спуститься на воду. Более того при этой попытке было сломано первое нижнее крыло самолета. Рабочие трудились всю следующую ночь, всё было отремонтировано, и все же - к разочарованию Капрони - при следующей попытке спуститься на воду оказался неисправен стартер. 9 февраля 1921 года, наконец, с двигателями, которые работали должным образом, самолет приводнился и начал маневрировать по воде.

Самолет выполнил несколько пробегов. Испытания вскоре были прерваны ухудшившейся погодой, но их результат был признан положительным. Самолет оказался легок в управлении и достаточно маневренным. После испытаний Капрони заявил: "Если бы я знал трудности, с которыми мне придется столкнуться, у меня, вероятно, не хватило бы мужества, чтобы всё начать." 12 февраля 1921 года, самолет достиг скорости 130 километров в час и впервые поднялся в воздух. После полета отмечалось, что самолет хорошо реагирует на команды.

Второй полет состоялся 4 марта 1921 года. Самолет смог разогнаться до 180 километров в час, однако при взлете пилот слишком сильно тянул штурвал на себя, самолет оторвался от воды с большим углом, мощностей двигателей не хватило, хвост самолета задел воду, а через секунду и весь самолет рухнул на воду, переломившись пополам. Передняя часть и нос опустились под воду, в то время как хвост удерживал остатки самолета на плаву.

Капрони, лично наблюдал всё это с берега. Позже он прокомментировал: "Таким образом, плод многолетней работы, поле, которое должно было стать основой для будущего авиации, всё потеряно в одно мгновение! Но мы не можем позволить себе быть в замешательстве, если хотим идти вперед дальше ".

Причины аварии была выявлены две: ошибка пилота Фредерико Семприни, тянувшего штурвал в попытке набрать высоту без должной скорости вкупе с перемещением по салону мешков с песком, которые были размещены в качестве балласта, имитировавшего наличие пассажиров: они не были привязаны к местам и в момент взлета перекатились в хвостовую часть самолета, сильно сместив центр тяжести назад.

Самолет, даже на первый взгляд, был очень серьезно поврежден Тем не менее, в таком состоянии Ca.60 на следующий день был отбуксирован к берегу. Кабина пилотов, проведя 17 часов под водой, не подлежала восстановлению и через неделю было принято решение разобрать самолет и построить новый.

Но к несчастью, летом 1921 года в Италии сменился министр внутренних дел, новым стал Иваноэ Бономи, у которого на Капрони "был зуб" и правительство прекратило финансирование проекта. История единственного 9-крыльного самолета подошла к концу. На сегодняшний день от самолета остались лишь два аутригера, нижняя передняя часть основного корпуса, панель управления и связи и один из двигателей Liberty, которые выставляются в музее аэронавтики Джанни Капрони в городе Тренто.

ЛТХ:

Модификация Ca.60

Размах крыла, м 30.50

Длина, м 23.45

Высота, м 9.15

Площадь крыла, м2 837.00

Масса, кг

пустого 14878

нормальная взлетная 24950

максимальная взлетная 26000

Тип двигателя 8 ПД Liberty 12

Мощность, л.с. 8 х 400

Максимальная скорость , км/ч 145

Крейсерская скорость, км/ч 130

Практическая дальность, км 660

Практический потолок, м

Экипаж, чел 8

Полезная нагрузка:: до 100 пассажиров

Dornier Do24T.Трехмоторный спасатель на водах.

Большая трехмоторная цельнометаллическая летающая лодка, разрабатывавшаяся фирмой «Дорнье» по заказу Нидерландов. Новый самолет должен был заменить гидросамолеты «Валь» в составе авиации Голландской Ост-Индии.

Проектирование велось с 1935 г. Самолет Do-24 унаследовал основные черты «Валя» — широкий фюзеляж со спонсонами-«жабрами», поднятое над фюзеляжем подкосное крыло. Но вместо тандемной мотоустановки три двигателя расположили в ряд на передней кромке крыла, а оперение выполнили двухкилевым. В качестве силовой установки изначально выбрали экономичные дизели Jumo 205, но в середине 1936 г. по требованию заказчика вместо них предусмотрели установку американских 9-цилиндровых звездообразных карбюраторных моторов воздушного охлаждения «Райт» «Циклон». Именно такие моторы стояли на прототипе Do-24V3, первым вышедшего на летные испытания (3 июля 1937 г.) и на последовавшем за ним Do-24V4.

l

Максимальная скорость, км/ч: 305

Время набора высоты 2000 м, мин.: 6,75

Практический потолок, м.: 5600

Дальность полета, км:

Нормальная: 1270

Источник и подробности: http://www.airaces.ru/plane/dornier-do-24.html

Произведено 279 единиц.

Первая машина с дизелями (Do-24V1) впервые поднялась в воздух лишь 10 января 1938 г., но дальше прототипов дизельный вариант Do-24 не продвинулся. Объем голландского заказа составил 60 машин, часть из которых следовало построить по лицензии фирмой «Авиоланда».

Общий объем серийного производства составил 310 самолетов, из них 29 выпустила «Дорнье», 194 — «Авиоланда» и 87 -французская SNCAN в Шартрвилле.

Вооружения

1 × 20 мм пушка MG 151

2 × 7.92 мм (.312 in) пулемёты MG 15

12 × 50 кг (110 lb) бомбы

Самолеты Do-24К авиации Голландской Ост-Индии с декабря 1941 г. участвовали в борьбе против японской экспансии. Первоначально они действовали, главным образом, как разведчики, но вскоре их начали применять для ударов по вражеским судам. При этом Do-24К действовали поодиночке или небольшими группами и несли существенные потери от вражеских истребителей и зениток. В феврале-начале марта 1942 г. 6 уцелевших гидросамолетов эвакуировали в Австралию. Их передали 41-й эскадрилье Королевских австралийских ВВС, которая использовала «дорнье» в качестве транспортных.

В люфтваффе два «дизельных» прототипа Do-24 в качестве транспортных участвовали в апреле 1940 г. в высадке в Норвегии, действуя в составе группы KGr.z.b.V 108. Серийные гидросамолеты Do-24 в заметном количестве появились в люфтваффе в начале 1942 г. Ими комплектовали морские спасательные отряды (Seenotstaffel), в которых новые гидропланы пришли на смену устаревшим Не 59 и Do-18. Помимо своего прямого назначения — выполнения роли спасательного круга, самолеты этих частей привлекались для решения широкого круга других задач, в частности, морской разведки и транспортных перевозок. Особенно это характерно было для района Черного моря, где летающие лодки Do-24Т появились в мае 1942 г. Базируясь в Евпатории, они вели разведку и эскортировали конвои. Весной 1943 г. более 20 «дорнье» осуществляли снабжение немецких войск на Кубани. В апреле-мае 1944 г. Do-24Т обеспечивали эвакуацию Одессы и Севастополя.

С весны 1942 г. на Средиземном море действовали 6-й и 7-й спасательные отряды, вооруженные Do-24. В 1944 г. к ним присоединились самолеты, выведенные с Черного моря. Все они участвовали в эвакуации немецких войск с Крита и других островов.

В Норвегии базировались 50-й и 51-й спасательные отряды, несколько таких частей находилось во Франции (в Булони и Шербуре), обеспечивая спасение летчиков в Ла-Манше. На пике своей карьеры Дорнье Do-24Т использовались в 15 морских спасательных отрядах, но к концу войны оставались лишь в двух (80-м и 81-м).

Весной 1944 г. 12 самолетов Do-24Т-3 (собственно, 13 — но один в нелетном состоянии на запчасти) без вооружения передали Испании для применения в качестве морских спасательных машин. В Испании Do-24Т, получившие обозначение HR.5 (позже смененное на HD.5) летали в 804-й спасательной эскадрилье до 1971 г.

Один Do-24, совершивший вынужденную посадку в территориальных водах Швеции, был включен в ВВС этой страны под обозначением Тр24 и эксплуатировался до 1952 г.

Во Франции самолеты Do-24 поступили на вооружение частей морской авиации и служили до 1952 г.

Летающая лодка Дронье Do-24, хотя и создавалась не по требованиям люфтваффе, нашла весьма широкое применение в их рядах. Значение этих гидросамолетов в годы Второй мировой войны трудно переоценить: за время эксплуатации Do-24 ими было спасено около 12 000 человек!

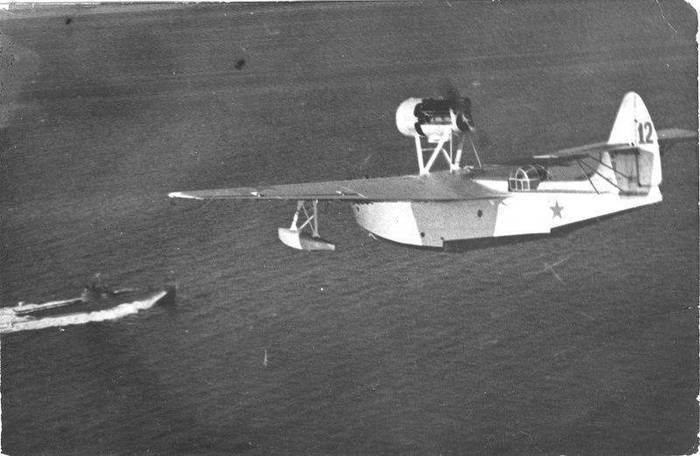

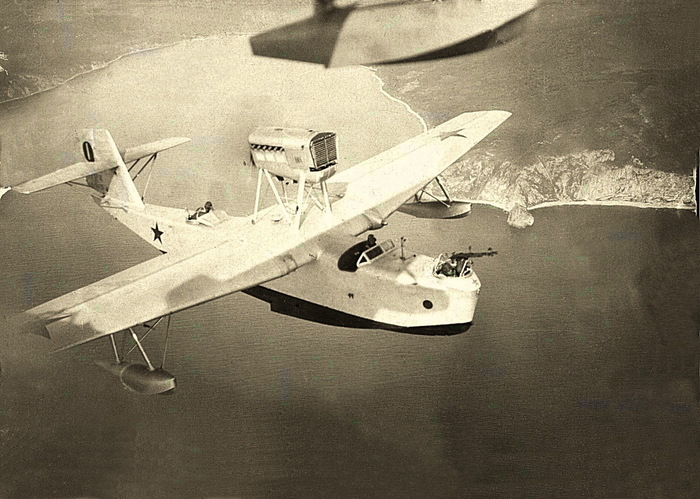

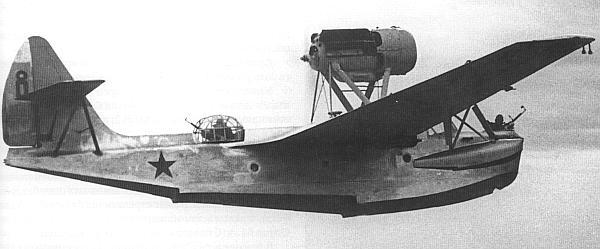

МБР-2.Долгая служба летающей лодки.

В 1929 году известный авиаконструктор Р.Л. Бартини предоставил в ЦАГИ эскизный проект морского ближнего разведчика (МБР). В следующем году под началом И.В. Четверикова на заводе № 39 организовали морской отдел ЦКБ. Заместителем руководителя назначили Г.М. Бериева. В этот же отдел был направлен и Бартини. Однако вскоре он был вынужден уйти, а все материалы проекта по цельнометаллическому самолету МБР были переданы Г.М. Бериеву.

Потребность страны в таких гидросамолетах была велика, но весь авиационный алюминий шел на постройку тяжелых бомбардировщиков. Поэтому Г.М. Бериев решил переработать исходный проект цельнометаллического самолета МБР, сделав его деревянным. В результате был создан практический новый гидросамолет. Проект машины с двигателем М-27 получил обозначение МБР-2 (ЦКБ-25). Однако этот мотор не выдержал стендовых испытаний и его пришлось заменить на менее мощный, но серийный М-17.

Первый полет на опытном МБР-2 с мотором БМВ VI, построенном на заводе имени Менжинского, выполнил летчик Б.Л. Бухгольц в мае 1932 года.

МБР-2 представлял собой двухреданную летающую лодку с высокорасположенным крылом. Успех гидросамолета во многом зависит от выбора обводов корпуса лодки, поперечное сечение которого по первому редану отличалось большой килеватостью, позволявшей эксплуатировать машину при волне до 0,7 м. По мнению В.Б. Шаврова, подобная форма днища была исключительно удачна для посадки, но не оптимальна на разбеге. Выгоднее было бы скруглить отдел днища в районе киля, но технологически такую форму было легче осуществить из металла, чем из дерева.

Несмотря на то, что гидросамолет не был амфибийным, и для его выкатки использовалось съемное шасси, конструкторы предусмотрели возможность его эксплуатации зимой на лыжах, а впоследствии и на колесах. Основным конструкционным материалом гидросамолета было дерево, исключение составляли лишь шасси, каркасы хвостового оперения и элеронов, выполненные из алюминиевого сплава и обтянутые перкалью, а также элементы вооружения и силовой установки.

Вооружение — две турельных спарки пулеметов "ДА" у штурмана и механика, а также 550 кг авиабомб калибра до 250кг, размещавшихся на крыльевых держателях. Экипаж состоял из трех человек: летчика (имелось место и для второго пилота), штурмана в передней и стрелка (механика) в кормовой кабине.

В 1935 году на гидросамолет, получивший обозначение МБР-2бис (самолет "Л"), установили более мощный высотный мотор М-34НБ с нагнетателем и двухлопастным металлическим воздушным винтом регулируемого на земле шага и диаметром 3,2 м. Кабины стрелка и летчика закрыли фонарями, а у последнего значительно улучшили обзор. Спарки пулеметов "ДА" заменили одиночным ШКАС того же калибра, но более скорострельными. Для повышения запаса путевой устойчивости увеличили площадь вертикального оперения, изменив его форму. Все это позволило довести максимальную скорость у воды до 235 км/ч, а на высоте 5000 м — до 275 км/ч.

Несмотря на прекрасные эксплуатационные и мореходные качества, МБР-2 к 1938 году уже устарел. В качестве его замены в КБ морского самолетостроения был разработан новый гидроплан МБР-7. Новый самолет имел ту же схему и оснащался двигателем М-103А.

Авария вскоре поставила крест на новом проекте.Замены МБР-2 так и не нашлось, и ему пришлось вынести на "своих плечах" тяжесть трех войн. Боевое крещение летающие лодки получил во время Финской войны, но наибольшие трудности машины испытали во время Великой Отечественной войны. С первых ее дней МБР-2 включились в боевую работу и использовались круглосуточно, причем преимущественно на сухопутных театрах военных действий в обеспечение наземных войск.

Большие потери самолетов вскоре вынудили перейти к ночным бомбоштурмовым ударам. Поднимая до 600 кг бомб (шесть ФАБ-100) МБР-2бис бомбили скопления живой силы противника, колонны на марше, железнодорожные пути и прочие военные цели.

Уникальный случай произошел 15 августа 1941 года над Балтикой. Пара МБР-2 (летчики Петровичев и Кудряшев) из 41-й отдельной эскадрильи ВВС Балтийского флота патрулировала над транспортами, эвакуировавшими из Таллина людей и грузы, когда показался бомбардировщик Ju-88. Пытаясь нарушить планы противника, командир пары Петровичев направил летающие лодки навстречу "Юнкерсу" и угрозой лобового удара заставил его отвернуть с боевого курса. Подобные действия советских пилотов повторялись несколько раз, вынудив неприятеля сбросить бомбы не прицельно с горизонтального полета. Дальше произошло еще более неожиданное. Немец решил рассчитаться за неудачу с тихоходными МБР-2, навязав им воздушный бой. Но не тут-то было. Летающие лодки, обстреливая "Юнкерс" из четырех пулеметов, подожгли один из его моторов, и бомбардировщик на глазах многочисленных свидетелей с транспортов рухнул в воду. А ведь летающая лодка считалась тяжелой и очень строгой в пилотировании машиной.

С наступлением осени, перед заморозками МБР-2 устанавливали на колесное шасси и эксплуатировали с грунтовых ВПП. Зимой переходили на лыжи. В таком виде гидропланы летали до весны 1942 года.

Довелось МБР-2 участвовать и в Сталинградской битве. В конце августа 1942 года авиагруппа (командир майор П. Евдокимов) в составе двух отрядов перелетела из Баку на гидроаэродром Николо-Комаровское, в устье Волги (южная окраина Астрахани), без посадки покрыв расстояние около 700 км. Основной задачей группы было сдерживание бомбоштурмовыми ударами наступавших немецких войск вдоль шоссе Элиста — Астрахань. Два с лишним месяца летчики бомбили противника, взлетая с водного аэродрома, и лишь глубокая осень с началом ледостава на Волге и отсутствие колесного шасси вынудили авиагруппу вернуться в Баку.

МБР-2 начали боевые действия с первых дней Великой Отечественной войны, и им же выпала честь первыми нанести бомбовые удары по японским войскам на завершающем этапе Второй мировой. Ночью 9 августа в ходе Маньчжурской операции летающие лодки 115-го отдельного мрап тремя группами по четыре самолета с высот 1400 — 2200 м бомбили транспорты в порту Юки (Северная Корея). Первая группа самолетов подожгла танкер, пришвартованный к причалу. Возникший пожар облегчил выполнение боевой задачи экипажам других машин.

В ходе Южно-Сахалинской операции 11 августа несколько групп МБР-2 Северной Тихоокеанской флотилии четыре раза наносили бомбовый удар по порту Эсутори и дважды по аэродрому и порту Торо. Спустя пять дней ближние разведчики поодиночке уничтожали склады и казармы японцев в поселке Торо и Тайхой, расчищали плацдарм для десанта. Выполняли МБР-2 и свою основную обязанность — разведку, в частности, западного побережья острова Сахалин.

Фактически с окончанием Второй мировой войны завершилась и боевая служба сильно состарившихся самолетов МБР-2. Чуть дольше они эксплуатировались в ГВФ.

Серийное производство МБР-2 началось на заводе № 31 в Таганроге с выпуска в 1933 году 22-х учебных МБР-У с мотором М-17, а со следующего года и боевых. За время серийной постройки, длившейся до 1940 года, выпустили 1365 машин всех модификаций. Несмотря на то, что к началу Второй мировой грубоватый и неказистый МБР-2 выглядел уже полным анахронизмом, он с честью прошел всю войну до последних ее залпов. До наших дней не дожил ни один МБР-2, если не считать восстановленного гидросамолета в Музее авиации Северного флота.