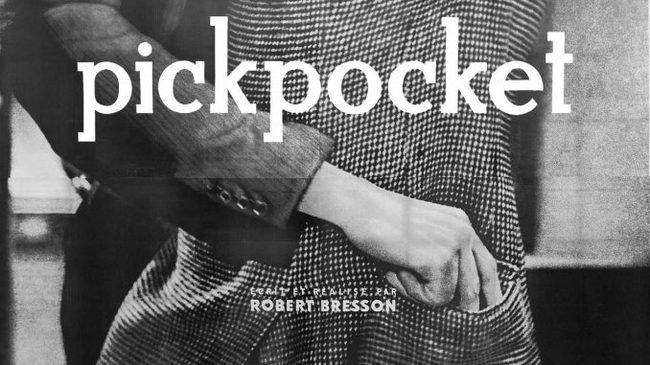

Учебное пособие для карманника

«Карманник» представляет собой вольную интерпретацию романа Достоевского «Преступление и наказание», где действие перенесено в Париж середины XX века, а убийство старушки-процентщицы заменено кражей бумажника. Интересно, что сам способ изменения основного сюжетного мотива романа находится в логике брессоновского подхода к кинематографу, который можно определить как изобразительную аскезу. Этот принцип напрямую связан с его задачей или, точнее, вопросом: возможно ли в кино божественное откровение, подобное тому, что происходит в храме? Или, говоря несколько иначе: может ли кино произвести богоявление?

Это побуждает Брессона к изобретению своей особой изобразительной манеры, постоянно демонстрирующей зрителю, что само изображение не имеет значения. Удовольствие от изобразительной стороны фильма затрудняет путь к неизобразимому, рождающемуся в таком литургическом соединении сюжета, текста, изображения и музыки, когда все они минимизированы настолько, что не мешают проявиться некоторому ритму, пульсации святости. И все это имеет непосредственное отношение к теме денег, столь важной для Брессона, чей последний фильм так и назывался — L’Argent («Деньги», 1983) — и стал своего рода апофеозом линии, намеченной в «Карманнике».

В эпизоде на вокзале, где смонтированы сцены краж, в которых участвует главный герой. Нам показывают ловкость и изобретательность воров. Каждый фрагмент — своеобразный аттракцион, в восприятии которого моральная оценка притупляется, а на первый план выходит восхищение зрелищем обмана, мошенничества, манипуляции. Этот эпизод выглядит как своеобразный фильм-в-фильме, где изобразительной аскезе, стремящейся к открытию трансценденции, противостоит чистое кинематографическое удовольствие, воплощенное в аттракционе кражи. Таким образом Брессон искусно переносит акцент с греха сюжетного (сама кража) на грех восприятия (удовольствие от созерцания кражи), неявно делая зрителя соучастником зрелища и… преступления.

Помимо сюжетной коллизии в «Карманнике» разыгрывается также и принципиальный кинематографический спор о том, где искать воздействие кинематографа, — в удовольствии от зрелища иллюзии и обмана (кража и манипуляция в кадре становятся синонимами самого кинематографа) или же в тех слабых импульсах, которые оказывают свой эффект вопреки этому удовольствию, в дополнение к нему, как неустранимое «нечто», в чем Брессон хотел бы видеть знаки божественного присутствия.

В «Карманнике», в котором сюжет о морали и вере реализуется через фильм о краже, через деньги, через фильм-в-фильме, где деньги (в моменты краж), переходя из рук в руки. Сами по себе они не обладают фотогенией (визуальной привлекательностью на экране), но через них мы оказываемся включенными в процессы, в мир действий, импульсов, рефлексов, в мир самых разнообразных сил, в которых экономика и мораль, экономика и вера оказываются неразрывны в том смысле, что изменение отношения к деньгам одновременно есть и момент этической и даже религиозной трансформации. На последнем как раз и настаивает Брессон. Процессуальность кражи и её киногении (фильмическая красота схваченная камерой) — не просто видимое движение, но трансформация отношений, остающихся за пределами видимости. Здесь удовольствие лишено объекта, оно — в сопричастности с миром преступления, или — если угодно — с желанием преступления. Практически на этом построен весь кинематограф Хичкока, где невольная сопричастность преступлению становится основной силой, захватывающей зрителя. И здесь важно отметить, что этот «зритель» — всегда коллективный в своем удовольствии, поскольку на уровне индивида он склонен осуждать обман и кражу, действия преступников и мелких нарушителей закона. На индивидуальном уровне зритель готов даже отрицать то удовольствие, которое испытывает, будучи коллективно включенным в зрелище мошенничества.

Люди не только разъединены деньгами (социально), но и объединены ими. Посредством денег все включены в систему долгов и обязательств, которые не только навязаны капитализмом, но и возникли потому, что деньги несут в себе неустранимый момент доверия и обещания. Люди доверяют купюрам, за которыми уже давно не стоит никакой золотой эквивалент, они доверяют банкам, которые разоряются и грабят, банки же дают кредиты, хотя многие их не возвращают. Плюс к этому и у самих банков денег нет — они в постоянном движении. Это движение важнее частных случаев краж и махинаций. Более того, сами эти махинации являются одним из движителей современной денежной системы.

Откуда возникает эта вера, которая оказывается материализована в деньгах? Может, вообще все, что мы считали умозрительными понятиями, такими как свобода, достоинство, равенство, справедливость и даже любовь, — все они являются для нас таковыми, пока мы не обнаружили знаки порождающей их стихии? Может, зрители плачут над мелодрамой в кино не потому, что идентифицируют себя с героями, а потому, что оказываются сопричастны стихиям, которые материализуют в кинообразах то, что в размышлениях воспринимается как «внутренний мир» или абстракция? Может, таково же и удовольствие от зрелища краж и хитроумных афер, где безосновная вера (доверие) и обман (неисполненное обещание) есть две стороны движения денег, их киногении? И подобно тому, как в мире денег доверие и обман идут рука об руку, так и в кино вера в изображение и недоверие ему составляют парадоксальное целое любого образа.