Осень по-дореволюционному

Продолжаю рассказ о том, чем жители Российской империи занимались в течение года. О зиме, весне, лете (пост 1, пост 2) рассказы уже были, и наступила осень.

Основными сельскохозяйственными работами конца лета и осенью были следующие: сбор урожая, распашка и боронование пара (пар – поле, которое специально в этот год не засеивали), посадка озимых культур, обработка собранного урожая, обработка технических культур, например, льна и конопли, заготовки на зиму (сушение и засолка грибов, обработка ягод, засолка огурцов, засолка или квашение капусты. Осенью забивали скот, отсюда пословица «цыплят по осени считают). И это лишь часть работ. В зависимости от климата каждой местности их точное время могло варьироваться.

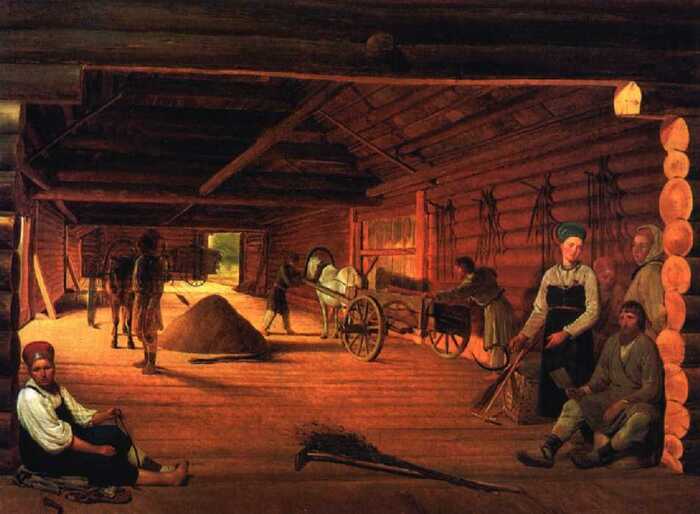

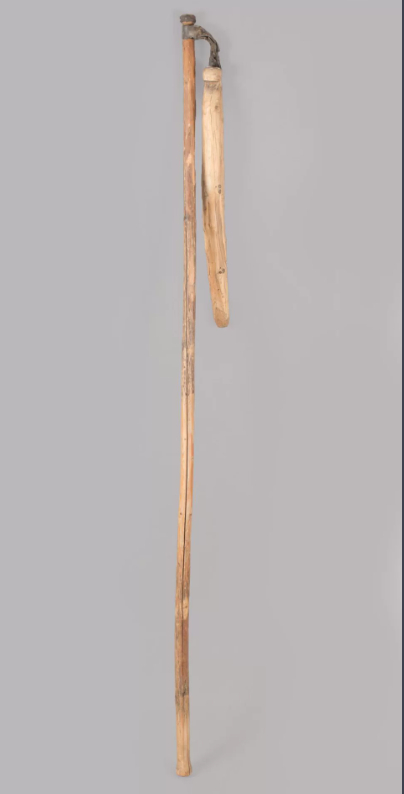

Колосья срезали вручную серпами, затем их вязали в снопы, подсушивали. В южных регионах могли сушить прямо в поле, в северных чаще в помещениях – овинах. Обычно овин был двухъярусным, и нижний ярус мог быть в яме. На нижнем ярусе устанавливали печь, которую топили по-чёрному, на верхнем помещали снопы. Подсушенные колосья молотили, чтобы выбить зёрна. Место, где молотили зерно, называлось гумно. Иногда гумно было просто на улице, иногда оно было огорожено и имело навес, иногда это была полноценная сельскохозяйственная постройка, совмещённая с овином. Молотить могли вручную – цепами, но были и механические молотилки.

Обмолоченное зерно хранили в амбарах. Амбар – хозяйственная постройка для хранения зерна, муки, иногда и некоторых других продуктов. Другое название – житница (жито – зерно). Закромом называли отгороженное в амбаре место для ссыпки зерна (современному человеку это слово привычнее во множественном числе – закрома). Также для хранения урожая использовался сусек –отгороженный досками отсек, стационарно установленный ларь. В сказке про колобка старик со старухой скребли муку по сусекам.

Многие важные события были привязаны к церковному календарю. Это не значит, что все были исключительно верующими людьми, но праздники отмечали как часть традиций и социальной жизни. Светское и религиозное было тесно переплетено, поэтому важные события планировали, ориентируясь на церковный календарь. На него же ориентировались в хозяйственной деятельности. Это происходило не только по религиозным соображениям, просто по этим датам было удобно ориентироваться.

Для многих крестьян предвестниками осени были Успенский пост, длится с 1/14 по 15/28 августа, и праздник Успения (кончины) Богородицы. Накануне Успенья праздновали Обжинки или Дожинки – конец сбора урожая.

В допетровские времена 1 сентября отмечали Новый год. Позже праздник перенесли, но день в народном календаре сохранился как Семёнов день. Он считался удачным для переезда в новый дом и празднования новоселья. Перед переездом люди обязательно забирали с собой домового. Делали это обычно пожилые женщины. Для этого в последний раз они затапливали печь, собирали угли в горшок, накрывали скатертью и приглашали домового на новое место. Затем горшок торжественно вносили в новое жилище, трясли скатертью по углам, угли бросали в новую печь, а горшок разбивали. На новоселье гости приносили хлеб-соль и подарки, а кум и кума должны принести полотенце и мыло. Неделя с 1-го по 8-е число называлась «Семёнскою», и именно её когда-то считали Бабьим летом (хотя хорошая погода на радость и бабам, и мужикам могла, конечно, стоять и дольше).

Из книги А. А. Коринфского «Русь народная» (1901): «“Батюшка-сентябрь не любит баловать!”, “В сентябре держись крепче за кафтан!”, “Считай, баба, осень с сентября по шапкам да по лаптям!”, “В сентябре и лист на дереве не держится!” Начинается сентябрь-месяц бабьим летом, в некоторых местностях продолжающимся неделю (с 1-го по “Аспосов день” — 8-е число), по другим уголкам светлорусского простора захватывающим и целых две седмицы — с “Семена-дня” вплоть до Воздвиженья, 14-го числа. “Хвалилися бабы да бабьим летом на Семен-день, а того бабы не ведали, что на дворе сентябрь!” — подсмеиваются в ненастные дни сентября-листопада-деревенские краснословы над падкими до праздничанья бабами, но и сами не забывают, что у мужика, по народному присловью, “в сентябре-осеннике только те и праздники, что одне новыя новины”.

Сентябрь — конец полевых работ: остается во время него в поле разве одну “зябь зябить» (запахивать землю под пар, на весну), да жнивье выжигать, стадами утолоченное. О последнем и вспоминает деревня в поговорке: «В сентябре — огонь и в поле, и в избе”. К 1-му числу сентября — последний досев ржи для самого неторопливого хозяина-пахаря. “Семен-день — севалка с плеч!” — говорят в народе, убежденном, что позже этого срока, установленного многоопытными и богобоязненными дедами-прадедами, и сеять грешно. “Семен-день — и семена долой!”, “На Семен-день до обеда сей-паши, а после обеда на пахаря вальком маши!” — приговаривает посольский люд…

Овин-садило из деревни Вахонькино Кадуйского района Вологодской области. В настоящее время находится в музее народного деревянного зодчества «Витославлицы» (Великий Новгород)

В сентябре, по примете, “всякое семя из колоса наземь плывет”: плохо тому хозяину, на свой горб худому работнику, у которого какое-нибудь зерно застоится на корню после Семена-дня не только в поле, но и на огороде. “Не время в поле жать, когда бабам по заполью впору льны стлать!” — говорит сельскохозяйственный опыт, проверенный годами да годами, — говоря, приговаривает: “Лён стели к бабьему лету, а подымай к Казанской!” (осенняя Казанская — 22-го октября), “Бабье лето — бабий праздник, бабьи работы!”, “Кто о бабьем лете жать-косить пойдет, того не то что мужики, а и бабы засмеют!”».

4 (17) Сентября – праздник, посвящённый иконе «Неопалимая Купина». Икона встречалась в русских храмах часто, поэтому нередко этот день был местным храмовым праздником. В этот день проводились молебны и различные ритуалы, призванные защитить от пожаров. 5-е сентября — день, посвященный памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Крестителя Господня. Этот день считался благополучным для гаданий, поэтому у местных гадалок и колдунов было много визитёров. Затем следовал «Луков день» (памяти преп. Луки). На него во многих местах торговали репчатым луком. Существовало суеверие, что если кто-то испечёт хоть одну луковицу до того, как урожай лука будет полностью собран, то всё остальное засохнет. Поэтому суеверные огородники бдительно стерегли свой урожай.

8 (21) сентября – Аспосов день – Рождество Богородицы. Праздник также называли «Малой Пречистою» («Большая Пречистая» — праздник Успения). Он относился к двунадесятым праздникам (то есть к 12 важнейшим церковным праздникам, Пасха в них не входила, она шла отдельно). В этот день в храмах проходили праздничные литургии. Крестьяне устраивали праздник также и в честь собранного урожая. В этот день тесть и тёща, а также прочая родня традиционно навещали молодожёнов.

12 сентября — день памяти священномученика Корнилия-сотника. На него собирали последние (кроме репы) корнеплоды, в том числе лук, картофель, хрен. «С Корнилья корень в земле не растет, а зябнет!», «Корнилий святой — из земли корневище долой!»

14 (27) сентября – ещё один из двунадесятых праздников. Воздвиженье – праздник в честь обретения Креста Господня, которое произошло, согласно церковному преданию, в 325 или 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы — места распятия Иисуса Христа. По одной версии, во время раскопок у языческого храма Венеры, находящегося на месте Голгофы, были обнаружены три креста. Чтобы определить, на каком из трёх крестов был Иисус, их поочерёдно прикладывали к больной женщине, чтобы она исцелилась. По другой версии святая Елена узнала, что под храмом Венеры находятся кресты. Храм был разрушен, кресты извлечены, а для определения нужного креста их поочерёдно прикладывали к покойнику, и после одного из прикладываний покойник ожил. После того, как крест был найден, епископ Макарий установил его для всеобщего обозрения. В этот день праздничные службы проводятся в особых фиолетовых одеждах. Верующие должны соблюдать строгий пост. В этот день на строящихся храмах устанавливались кресты.

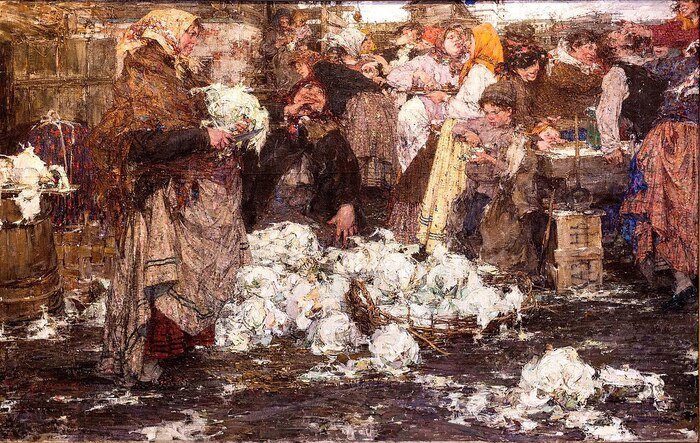

На Воздвиженье начинали рубить капусту. Существовали такие поговорки: «Возриженье — капустницы, капусту рубить пора!», «То и рубить капусту, что со Воздвиженья!», «У доброго мужика на Воздвиженьев день и пироги с капустой!», «И плохая баба о Воздвиженьи — капустница!», «На Воздвиженье — чей-чей праздничек, а у капусты поболе всех!», «На Воздвиженье первая барыня — капуста!» Занятие это было женским. В некоторых регионах в честь этого устраивались посиделки – девушки приходили поочерёдно друг к другу в гости, при этом рубка капусты сопровождалась шутками, песнями, угощением. «Воздвиженские капустники» длились до двух недель. При этом парни присматривались к гостьям, и данное полезное занятие нередко сопровождалось новыми знакомствами и флиртом.

15 (28) сентября – день Никиты-гусятника. Из книги А. А. Коринфского: «Следом за Воздвиженьем-праздником — день Никиты осеннего. Осенний Никита (вешний — 3-го апреля) зовется в посельском быту “гусепролетом”, “гусятником”, “репорезом”. Ломающий сентябрь пополам Никитин день в просторечьи слывет “гусарями”… В старые годы на него соблюдалось немало любопытных, в пережитке уцелевших и до наших дней обычаев. С незапамятных пор держали на Руси гусей, не только для хозяйства (на убой), но и “для охоты”. Гусиная охота была издавна одною из любимейших забав на Москве Белокаменной, да и по другим исконно-русским местам. Гусаки-бойцы откармливались совершенно особо ото всех других гусей и — наметавшиеся в своем боевом деле — ценились на большие деньги, составляя похвальбу-гордость хозяина-охотника. Твердо памятовали русские люди, что “делу — время, потехе — час”. Никита-гусятник был для многих часом потехи. Обхаживали в этот день любители гусиного боя друг друга. Собиравшиеся в обход запасались мешочком с пшеницею. При входе стучали они в дверную притолоку, особым причетом очестливым вызывая хозяина показать “охоту”. Хозяин приглашал гостей дорогих на загородь, где жила-оберегалась у него “гусиная свора”. Сопровождая гостей, он не забывал угостить их доброю чаркой вина из предусмотрительно захваченной сулеи. Пили гости, рассыпали гусям пшеницу. Желая выказать особо-дружеское расположение к кому-либо из гостей, хозяин дарил ему гуся. Получивший подарок должен был отдарить его тем же. Подаренный гусь передавался из полы в полу при троекратном целованье и уверениях в нерушимой дружбе. Целый день ходили гусятники-охотники из дому в дом. Вечером все гурьбой шли — зваными гостями — на пирушку к самому богатому и тороватому из своей братии, заранее предвкушая ничем для них не заменимое удовольствие гусиного боя. В таком доме стояла на столе круговая чаша с зеленым-вином или медом сыченым. Каждый гость, входя, пригубливал эту чашу и клал на стол калач — «гусям на новоселье». Когда собирались все званые-прошеные, хозяин вносил в горницу пару убранных красными лентами лучших гусей-бойцов из своей охоты. Гусей этих обрызгивали медом, пили над их головами мед и зелено-вино. Во время боя бились об заклады, — причем бывало и так, что разгоряченные спором охотники вступали чуть не в рукопашную, совершенно забывая о мирной-праздничной цели своего веселого прихода.

Во времена барщины было в обычае на осеннего Никиту подносить боярам от каждой вотчины гуся с гусынею. Делали это выборные старики. Подносимая гусыня накрывалась красным платком; гусь подносился со льняной плетенкой на шее. Барская семья встречала челобитчиков в сенях и приказывала угостить их вином. Этот обычай соблюдался ещё в 40-х — 50-х годах. По народному поверью, гусей стережет, ото всякого лиха оберегает Водяной. Памятуя об этом, ещё в недавние времена считали гусехозяева необходимым «задобрить дедушку» в ночь под Никитин день. Для этого носили на реку нарочно откармливавшегося «жертвенного» гуся, отрубали здесь ему — с особым причетом — голову и, обезглавленного, бросали в воду, упрашивая речного хозяина принять подарок, не гневаться и не оставлять гусей береженьем на будущее время. Голова жертвенного гуся относилась на птичий двор, из опасения, чтобы Домовой, ведущий всему счет “по головам”, не проведал о сделанном Водяному подарке и не прогневался бы, в свой черед, на это. С Никиты-осеннего начинают бить гусей на продажу». Также в этот день заканчивали собирать урожай репы.

1 (14) октября – день праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Покров – самый важный осенний праздник. Он связан с событием, согласно церковной традиции, произошедшим в 910 году, когда в одном из храмов Константинополя во время богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало — покров — и произнесла молитву о спасении мира. К Покрову крестьяне-отходники возвращались в родные деревни.

С этой даты традиционно начинали играть свадьбы. А. А. Коринфский упоминает такие традиции: «В Вологодской губернии, а также и в некоторых иных местах, к Покрову-дню ткут крестьянские девушки, задумывавшиеся о женихах, так называемую «обыденную пелену». Собравшись вместе, они с особыми, приличными этому случаю песнями теребят лен, прядут и ткут его, стараясь непременно окончить всю работу в один день, обыденкой. Приготовленную таким образом пелену (холстину) перед обедней на Покров несут к иконе Покрова Пресвятой Богородицы. Шепотом причитают они при этом: «Матушка Богородица! Покрой меня поскорея, пошли женишка поумнея! Покрой ты, батюшко-Покров Христов, мою победную голову жемчужным кокошником, золотым назатыльником!...

Накануне Покрова молодые деревенские женщины сжигают в овине свои старые соломенные постели. Этим, по суеверному обычаю, охраняются молодухи от «призора недоброго глаза». Старухи сжигают в это же самое время изношенные за лето лапти, думая исполнением этого «прибавить себе ходу на зиму». Ребятишек обливают перед Покровом водою сквозь решето, на пороге хаты. Это делается, по старинной примете, в предохранение от зимней простуды».

Также в этот день в армию отправляли рекрутов. «В приказе сказано, до Покрова нужно свезти рекрут в город», — говорит приказчик барыне в рассказе Л. Толстого «Поликушка». Считалось, что После Покрова происходит переход от осени к зиме.

22 октября (4 ноября) – день Казанской иконы Божией Матери. В некоторых местах свадьбы играли, начиная с этой даты. Казанская икона Божией Матери считалась «женской заступницей», поэтому это, прежде всего, женский праздник. Этот день традиционно завершались строительные работы; плотники, каменщики, штукатуры, землекоп к этому времени сдавали по подрядам работу и получали плату за труд.

Считалось, что с этой даты наступают холода. Были такие поговорки: «Матушка Казанская необлыжную зиму ведет, морозцам дорожку кажет!», «Что Казанская покажет — то и зима скажет!», «Бывает, что на Казанскую с утра дождь дождит, а ввечеру сугробами снег лежит!», «Выезжаешь о Казанской на колесах, а полозья в телегу клади!», «И зиме до Казанской устанавливаться заказано!», «Со Казанской у нас — тепло морозу не указ!», «Казанские морозы железо не рвут, птицу на лету не бьют, а за нос бабу хватают, мужика за уши пощипывают!», «Идет на pop мороз, а в кармане денежки тают!», «С назимней Казанской скачет морозко по ельничкам, по березнячкам, по сырым берегам, по веретейкам!», «Не велик мороз, да краснеет рос!», «Сказывали бабы, что и на Казанскую в стары годы мужик на печи замерз!», «С Казанской — мороз подорожным-одежным кланяться велит, а к безодежным сам в гости ходить не ленится!», «С Казанской не льнуть к тычинке морозобитной хмелинке!»

28 октября (10 ноября) — день святой Параскевы; если он приходится в пятницу, то она зовётся «Параскевой-Пятницею». Параскева-Пятница – с одной стороны святая, с другой – особый фольклорный персонаж, который воплотил в себе и языческие верования. Некоторые исследователи считают, что она частично воплотила в себе черты языческой богини Мокоши, образ которой связан с женскими работами (прядением, шитьём и др.), с браком и деторождением. Параскеву-Пятницу изображали не только в виде икон, но и деревянных скульптур – редкий случай в Православии. Из книги С. В. Максимова «Нечистая, неведомая и крестная сила» (1903): «Рыбьей чешуйкой серебрятся на дне колодцев серебристые гривенники и пятиалтынные... передаются или прямо бросаются разные изделия женского досужества, часто с громким заявлением о прямой цели жертвования: сшитое бельё в виде рубах, полотенца на украшение венчика и лика, вычесанная льняная кудель или выпряденные готовые нитки, а также волна (овечья шерсть) (“Угоднице на чуловки!”, “Матушке-Пятнице на передничек!” — кричат в таких случаях бабы)».

26-е октября — день памяти святого великомученика Димитрия Солунского, Димитриев день. Этот день был ранее днём повиновения воинов, павших в Куликовской битве. В Дмитриев день традиционно навещали могилы родственников.

И это лишь самые важные вехи дореволюционной осени.

P.S. Это 1000-й пост в моём профиле, даже трудно поверить, что я столько постов написала

Лига историков

19.8K постов55.6K подписчиков

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения