Давайте представим, что вы – лингвист, живущий тысячи две лет назад

Вы изучаете классические тексты и замечаете, что люди вокруг вас говорят совсем не так, как в книгах. Какой вывод вы делаете? Конечно, это современники виноваты – портят такой замечательный язык, коверкают слова, ленятся говорить по правилам и плевать хотели на культурное наследие. Станете ли вы изучать их речь? Да ни за что: изучению подлежат «правильные» тексты книг (к тому же, их еще и изучать удобно: лежат себе в библиотеке уже готовые, записанные). Очень длительное время лингвисты опирались только на письменные источники, игнорируя устную речь.

Ладно, речь окружающих вас людей не стоит внимания, но вы-то – ученый, ваша речь – правильная и достойна изучения. Опять же удобно: вы всегда у себя под рукой, достаточно только напрячь память, чтобы проанализировать, как вы говорите. Абсолютно надежный метод!

Хорошо, давайте проведем эксперимент: как вы думаете, «ножницы» – это часто употребляемое слово? Ножницы есть в каждом доме, их используют на кухне, в школе, на работе... – наверное, очень частотное слово! Если у вас в распоряжении только собственная память, то придется остановиться на этом выводе. А если заглянуть в Национальный корпус русского языка (коллекцию огромного количество устных и письменных текстов), то выяснится, что во всем корпусе около трех тысяч употреблений слова «ножницы». При этом слово «нож» можно найти 22 тысячи раз, а «человек» - больше миллиона!

В общем, полагаться на себя в изучении языка (этот метод носит название «интроспекция») – не всегда самый лучший выход. Продолжаем ориентироваться на письменные источники и закапываться в книжки.

И тут наступает прорыв в технологиях! В 1878 году Томас Эдисон продемонстрировал работу фонографа – «говорящей механической бестии» – который позже эволюционировал в граммофон, а в двадцатом веке звук стали записывать и на пленку. Возможность записать человеческую речь, которую потом можно воспроизвести и прослушать, оказалась революционной для лингвистики. К двадцатому веку ученые уже разобрались, что языки эволюционируют, а не «портятся», – и то, как говорят современники, представляло большой интерес. А теперь наконец-то стало возможно изучать звучащую речь, не бегая при этом за носителями языка: записал один раз и слушай, сколько хочешь.

Однако, по старой привычке лингвисты продолжали ставить телегу перед лошадью. Звукозапись – дело ответственное, к нему надо заранее подготовиться, а не бэкать и мэкать перед микрофоном. Транспортное средство (письменные тексты) все еще стояло перед источником движения (устной речью): человеку давали текст, который надо было зачитать, чтобы звуковой сигнал записали для изучения. С одной стороны – да, это звучащая речь. Казалось бы, те же слова, те же звуки. Опять же, человек не тупит на записи, не запинается в неожиданных местах, четко проговаривает слова, – прямо как нормальные люди в жизни, да?

А вот и нет!

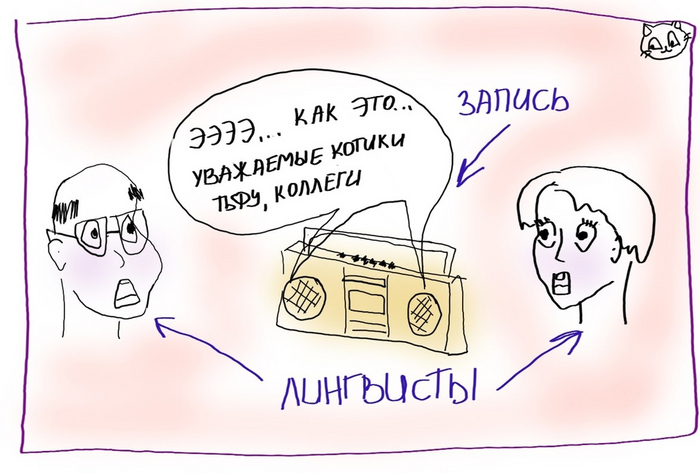

Когда для звукозаписи уже не надо было сидеть в специально звукоизолированной комнате перед огромной трубой, ученые-лингвисты решили, что можно же записать их собственные разговоры, высокоинтеллектуальные обсуждения в исполнении людей с идеальным владением языком. И вот тут-то и выяснилось, что даже ученая речь в непринужденной обстановке звучит совершенно не так, как хорошо подготовленный доклад на конференции! А что уж говорить о простом народе!

Открытием стал тот факт, что неподготовленная, она же спонтанная, речь сильно отличается от того, как мы пишем или читаем вслух (не только по бумажке, а даже по памяти). Мозг у человека не резиновый: обдумывать, что сказать, и порождать речь одновременно не так-то и просто, и речь «рождается в муках». Можно даже в общих чертах представлять, что вы хотите сказать, но вычислять, какими именно словами выражать мысль, все равно придется в процессе порождения речи.

В результате получается какая-то ерунда: человек сам себя перебивает, внезапно замолкает, пока подбирает слово, - или заполняет эту паузу разными способами. Например, тут девушка пытается объяснить, какую вкусняшку она хочет приготовить (пример из Национального корпуса русского языка):

Нет/ эти/ как его… Ну кукурузу/ да/ чтоб попкорн делать…

Она умудрилась в процессе поиска слова и помолчать, и вставить пару слов в паузу (чтобы собеседник не вздумал перебить), и согласиться с собой же, и успешно донести свою мысль. И не произнести ни одного нормального предложения!

Так вот, верьте или не верьте, мы действительно так разговариваем, и это основной способ общения. Мало того, что надо успеть облечь исходную мысль в слова, так еще и собеседник, зараза, тоже что-то говорит и на это надо реагировать. К счастью, наша языковая способность развивалась именно в ситуации неподготовленного общения, и наш мозг успешно справляется с обрывами (тут такая хре...), повторами (пост там / пост на кэтсаенсе), мэканьем и бэканьем (и там этот эээээ пост), самоисправлениями собеседника (отстой полный/ то есть/ фактчекинг явно не проходил) и оговорками (куда мотрит средакция!). Бывает, даже в иностранном языке понимание в разговоре дается людям легче, чем, например, восприятие на слух лекции или доклада.

Однако в двадцать первом веке мы (люди) не единственные, кому необходимо понимать человеческую речь. Мы теперь общаемся не только друг с другом, а еще с компьютерами, телефонами, умными колонками и т.п. Бедная техника! А куда деваться? Ей тоже приходится учиться расшифровывать этот бардак, который мы называем спонтанной речью.

Вот так к концу двадцатого века лингвисты обнаружили, как же на самом деле говорят люди. А тут пришел двадцать первый век, и спонтанная коммуникация понеслась в чаты и мессенджеры. И внезапно оказалось, что письменная речь изменилась, и теперь тоже бывает неподготовленным бардаком. Но это уже совсем другая история.

Автор - Ирина Апушкина

Статья написана для паблика Catscience. А ещё у нас есть телега.

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые посты!

Наука | Научпоп

9.3K постов82.8K подписчика

Правила сообщества

Основные условия публикации

- Посты должны иметь отношение к науке, актуальным открытиям или жизни научного сообщества и содержать ссылки на авторитетный источник.

- Посты должны по возможности избегать кликбейта и броских фраз, вводящих в заблуждение.

- Научные статьи должны сопровождаться описанием исследования, доступным на популярном уровне. Слишком профессиональный материал может быть отклонён.

- Видеоматериалы должны иметь описание.

- Названия должны отражать суть исследования.

- Если пост содержит материал, оригинал которого написан или снят на иностранном языке, русская версия должна содержать все основные положения.

- Посты-ответы также должны самостоятельно (без привязки к оригинальному посту) удовлетворять всем вышеперечисленным условиям.

Не принимаются к публикации

- Точные или урезанные копии журнальных и газетных статей. Посты о последних достижениях науки должны содержать ваш разъясняющий комментарий или представлять обзоры нескольких статей.

- Юмористические посты, представляющие также точные и урезанные копии из популярных источников, цитаты сборников. Научный юмор приветствуется, но должен публиковаться большими порциями, а не набивать рейтинг единичными цитатами огромного сборника.

- Посты с вопросами околонаучного, но базового уровня, просьбы о помощи в решении задач и проведении исследований отправляются в общую ленту. По возможности модерация сообщества даст свой ответ.

Наказывается баном

- Оскорбления, выраженные лично пользователю или категории пользователей.

- Попытки использовать сообщество для рекламы.

- Фальсификация фактов.

- Многократные попытки публикации материалов, не удовлетворяющих правилам.

- Троллинг, флейм.

- Нарушение правил сайта в целом.

Окончательное решение по соответствию поста или комментария правилам принимается модерацией сообщества. Просьбы о разбане и жалобы на модерацию принимает администратор сообщества. Жалобы на администратора принимает и общество Пикабу.