Агрессия детей

Речевая защита. Учимся управлять агрессией

Юлия Владимировна Щербинина

– Эй ты! Ща как тресну по башке! Ну-ка, быстро отдал мою машинку!

– Ха-ха-ха! Так тебе и надо, нытик несчастный! Попробуй отними, я тебе знаешь, как дам!

– Ну ладно же, Мишка! Я тебе потом отомщу! Я всех подговорю – с тобой никто играть не будет!

– Ой, как страшно, ха-ха-ха!..

* * *

– А-а-а!!! А чего он ко мне лезет?! Ну ты, урод, отойди быстро!

– Сама дура! Еще раз обзовешься – получишь! Поняла?!

– Да пошел ты на фиг!..

* * *

– Татья-я-на Сергее-е-евна! Ну Татья-я-на Сергее-е-евна!!! А Сашка мне не дает карандаши-и-и!

– У-у-у, гад! Вот пожалуюсь папке, он придет и изобьет тебя!..

* * *

– Ой, смотри, какая классная машинка… Давай купим! Ну, пожалуйста! Ну ма-а-ам!.. Ну почему-у?.. Вот ты какая, значит! Ну купи-и эту маши-и-нку! Купи!! Купи-и-и-и – и-и!!! Никогда мне ничего не покупаешь! Вот Славке папка давным-давно купил робота! Управляемого! Ромке мама подарила рейнджеров крутых! Да!! Подарила!!! А ты меня не любишь!!!

88 % произвольно опрошенных нами 40 мам (папы от участия в опросе уклонились!) утверждают, что речь их 50-ти детей возраста от 2,5 до 9 лет отмечена агрессивными высказываниями, причем преимущественно в адрес сверстников, родителей и – чуть реже – в адрес других взрослых (воспитателей, учителей, знакомых, родственников).

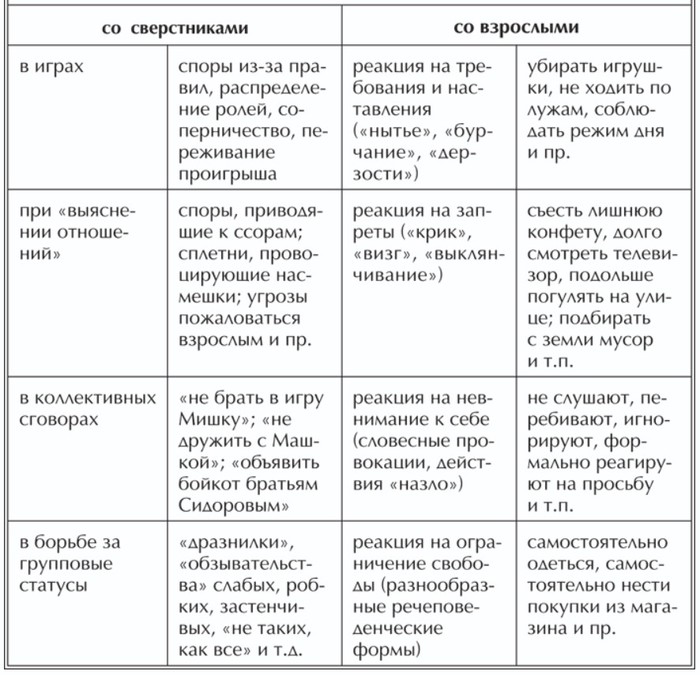

Речевая агрессия возникает у детей чаще всего как спонтанная и эпизодическая реакция в общении со сверстниками и взрослыми. Обстоятельства ее проявления разнообразны, но набор типичных ситуаций и словесный репертуар довольно ограничены.

Возможны также внутренние – эмоциональные, психологические, физиологические – причины и обстоятельства проявления детьми речевой агрессии:

• собственные неудачи и ощущение беспомощности (не справляется с завязыванием шнурков, не может дотянуться до игрушки, нарисовать картинку, победить в состязании, отгадать загадку и т. п.);

• эмоциональный дискомфорт (боязнь новой обстановки, незнакомого человека, шумного общества; неуверенность в своих силах в каком-то деле, занятии и т. п.);

• усталость, плохое самочувствие (после посещения детского сада, школы, кружка или секции, похода в гости, зоопарк, цирк, крупный магазин).

Детская агрессивность, в том числе и речевая, чаще возникает не как инициативное действие, а как «ответ» – на психологическое напряжение, невнимание к себе, неудовлетворение тех или иных потребностей, возникающие препятствия; иногда – по причине определенных психопатологий, задержки и искажения раннего развития, акцентуаций характера и т. п.

Иначе говоря, ребенок редко нападает первым – он больше защищается, несмотря на возможную мнимость угроз и несостоятельность опасностей «со стороны». Именно поэтому, взывая к разуму, совести, ответственности малолетнего агрессора, в ответ слышим простодушное: А он же первый начал! Той же природы – наивные детские вопросы и просьбы типа: Можно мне тоже Сашку по башке портфелем треснуть? Ну, пожалуйста!; А я тогда у Мишки вертолет отберу и спрячу! Хорошо, мам?

В целом же речь дошкольников и младших школьников пестрит самыми разнообразными агрессивными высказываниями[15], «хит-парад» которых может быть представлен следующим образом:

1) оскорбления («плохие слова», «обзывательства», «обзывалки»);

2) враждебные замечания (Надоел!; Вы меня достали!; Ты плохая!; Ты мне больше не друг!);

3) «дразнилки» (Наташка-какашка, Андрюша-хрюша, плакса-вакса, воображала-хвост-поджала, очкарик, жиртрест);

4) грубые возражения и отказы (Сами ешьте свою дурацкую кашу!.; Ни за что не пойду в детский сад!);

5) «отсылы» (Пошел отсюда!; Отстань!; Иди на…!);

6) угрозы (Щас как дам – будешь знать!; А за «дурака» получишь!; Я на тебя папе пожалуюсь!);

7) жалобы, ябедничество (А Пашка машинку у меня отнял!; А чего Машка на меня обзывается?!);

8) обвинения, претензии, упреки (Ты меня не любишь!; Это вы во всем виноваты!).

Очевидно, что предпочтение тех или иных форм словесной агрессии связано с индивидуальностью характера и темперамента, личностными особенностями ребенка. Вспомним персонажей «Приключений Буратино»: в этой сказке обнаруживаются основные типы маленьких агрессоров.

• Арлекин – обзывается, дразнится, насмехается, задирается первым, часто угрожает («Ты чего хнычешь, дуралей?.. – Он схватил палку и отколотил Пьеро…»).

• Пьеро – обижается, упрекает, почти не нападая, чаще защищается, заявляет претензию на «особенность» и исключительность, нередко «упивается» ролью жертвы («Меня будут колотить палкой, давать пощечины и подзатыльники. Это очень смешная комедия…»). Возможно смещение речевой агрессии в область фантазий («Я дрался, как лев!..»).

• Буратино – прибегает к ситуативной агрессии: терпит нотации «плаксы и приставалы»

Мальвины, однако легко «срывается», будучи запертым в темном чулане («Очень мне нужно раскаиваться! Не дождетесь…»). Редко нападает первым, но любит поворчать («Вот дура девчонка… Нашлась воспитательница, подумаешь… У самой фарфоровая голова, туловище, ватой набитое…»).

Конечно, речевое поведение конкретного ребенка сложнее по содержанию и разнообразнее по словесным формам. Поэтому предложенная классификация – скорее материал для размышлений над детской речью, а заодно и нашими собственными словами и поступками.

Итак, речевая агрессия у детей воплощается главным образом в явных, открытых, прямых, часто коллективных формах и выступает как

• словесная защита (от словесного нападения со стороны сверстников и взрослых);

• прямой и косвенный протест против непосильных (нежелательных, несправедливых), по мнению ребенка, требований к нему;

• способ регуляции взаимоотношений в детской среде, внутри определенной группы (детсадовский коллектив, школьный класс, дворовая компания, многодетная семья, отряд в летнем лагере и т. п.).

Как общаться с маленьким агрессором?

Ребенку, склонному к словесной агрессии, прежде всего надо дать понять, что вести себя доброжелательно, избегая грубости и дерзости, это 1) выгодно, 2) правильно, 3) красиво. То есть представление о нормативном общении складывается из прагматического, этического и эстетического компонентов. Для этого

• рассказываем: «Жить без грубости выгодно, потому что у тебя будут благополучные отношения с людьми, много друзей. Вот, например…»;

• рассуждаем: «Не надо никого обижать – так поступают хорошие, добрые люди. Потому что…»;

• описываем: «Надо вести себя красиво – грубияны никому несимпатичны, неприятно выглядят.

Тебе же не нравится смотреть на человека, который…»

Необходимо показать ребенку, что «есть иные способы проявления силы и привлечения внимания, гораздо более приятные с точки зрения ответной реакции окружающих». Агрессивным детям «очень важно пережить удовольствие от демонстрации нового навыка поведения перед благожелательной аудиторией».

Самыми общими превентивными мерами и методами сдерживания агрессии в детской речи можно считать убеждение, внушение и коррекционно-профилактическую беседу. Рассмотрим их более подробно и проиллюстрируем возможности применения в конкретных ситуациях.

I. Убеждение – это разъяснение тех или иных правил поведения, доказательство необходимости определенных слов, действий, поступков.

Как показывают наши исследования, именно этот способ контроля словесной агрессии наиболее популярен у родителей дошкольников и младших школьников.

Существует ряд требований к форме и содержанию убеждающей речи, нарушение которых, во-первых, делает ее неэффективной; во-вторых, может вызвать у ребенка ответные непонимание, раздражение, враждебность. Так, не следует:

• разъяснять очевидное (например, почему нельзя оскорблять другого человека) – лучше корректно напомнить (На эти слова Маша может обидеться; Мы же знаем с тобой, что это плохо);

• морализировать отвлеченно, внушать нечто абстрактное (например, что «нельзя вести себя плохо», «нужно быть умницей» и т. п.);

• убеждать в недоступном (например, в том, что «больше никогда не надо ссориться», «всегда необходимо подходить мириться первому», «на занятиях всегда надо сидеть молча», «никогда не надо спорить» и под.);

• повышать тон, говорить раздраженно и вообще излишне эмоционально, пафосно (Михаил, я до глубины души возмущена твоим ужасным поведением!) – интонация речи должна быть спокойной, но уверенной;

• убеждать походя, «на бегу» (надо специально выбирать место и планировать время для убеждения, лучше – наедине с ребенком и сразу же после инцидента).

Вот пример ситуации, в которой перечисленные требования нарушаются, что вызывает недоверие детей и приводит к непониманию ими смысла убеждающей речи. Катя и Маня Сковородкины, сестры шести и семи лет, едут с папой на Птичий рынок, где продают разных животных. В трамвае девочки разглядывают пассажиров. Один мужчина им не понравился тем, что «грубо толкнул» их папу рюкзаком, «да еще и обругал»…

«Катя с Манечкой очень рассердились на этого дядьку, и Катя сказала Мане, что, будь у них сейчас ручной питон, они бы показали этому дядьке, как ругать их папу. А Маня сказала:

– Хорошо бы злая собака его укусила!

– И на клочки бы разорвала! – сказала Катя.

Но папа сердито покачал головой и сказал:

– Это очень плохо! Нельзя так говорить о людях!

– Но ведь он тебя толкнул! – сказала Катя. – Тебе тоже надо было его толкнуть!

– И обругать, – сказала Манечка.

– И что хорошего было бы? – сказал папа. – Что было бы хорошего, если бы все друг друга толкали и ругали?

– Все равно он злой, – сказала Маня. – Он тебе на ногу наступил и не извинился.

– Ладно, дети, пускай! – сказал папа. – Если он злой, ему же хуже! Злому человеку плохо на свете живется. Вечно он на всех злится, всегда у него настроение плохое! По-моему, его за это только пожалеть можно.

– Значит, он всех обижать будет, а его за это все будут жалеть? – спросила Катя, но на этот вопрос папа не успел дать ответа. Трамвай подошел к нужной остановке, и все стали выходить…»

(Ирина Пивоварова «Однажды Катя с Манечкой»)

Чтобы сделать убеждение более доходчивым, запоминающимся и эффективным в воспитательном плане, можно использовать следующие приемы аргументирующего воздействия.

1. Описание достоинств.

Разъясняя ребенку его коммуникативные ошибки, акцентируем не сами нарушения, а положительные качества характера и имеющиеся достижения малыша, позволяющие снять эмоциональный зажим, вызвать доверие, настроить на позитивное общение, снизить возможность протеста, несогласия.

2. Аргумент в форме сравнения.

Очевидными достоинствами этого приема можно считать, во-первых, то, что он подводит ребенка к объективной оценке собственного речеповедения; во-вторых, отвлекает его от возможных навязчивых мыслей (непременно получить желаемое, отомстить, «сделать назло» и т. п.), переключает внимание на конструктивный диалог и, следовательно, тормозит агрессию.

«Представь себя на необитаемом острове, где кроме тебя оказался только один человек – матрос потерпевшего крушение корабля. Этот человек настолько грубый и невоспитанный, что на любые твои просьбы и вопросы отвечает грубостью, насмешками, отказами (точно так же, как поступаешь ты сам!). Ты бы стал с ним дружить? Подумай хорошенько, ведь ты на этом острове совсем один, помочь тебе некому…»

3. Личный пример.

Как уже говорилось, дошкольники и младшие школьники часто неосознанно воспроизводят чужие высказывания, копируют речь старших и взрослых. «Всё на лету хватают дети, соблазну попадая в сети», – афористически заметил поэт XV века Себастьян Брант.

Между тем мы нередко требуем от ребенка вежливости, не замечая собственной грубости; иронизируем, не догадываясь, что обижаем. Стоит ли удивляться, что на угрозу «Я сейчас твой язык туалетным ежиком буду чистить!» (реальное высказывание одной мамы) следует ответная дерзость.

Национальный комитет США по защите детей совместно с детскими психологами выработали список наиболее популярных выражений, употребляя которые родители обычно оскорбляют своих детей.

• «Ты ужасно выглядишь».

• «Надень что-нибудь другое!»

• «Какой ты никчемный. Ты ничего не можешь сделать как следует».

• «Какой ты глупый. Ты можешь хоть раз меня выслушать?»

• «Ты мне отвратителен. Заткнись!»

«Если бы я только знала, сколько от тебя будет неприятностей, я бы тебя не родила».

«Иди отсюда и никогда не возвращайся».

«Меня от тебя тошнит».

«Ты всегда неправ».

«Кто тебя спрашивал?»

Убеждение ребенка в недопустимости, а иногда даже опасности речевой агрессии будет гораздо эффективнее на личном примере – с естественной демонстрацией желаемых форм поведения и акцентированием конкретных высказываний.

А вот мы с папой никогда не произносим таких слов; Вспомни, что́ сказала мама, когда ты поссорился с Мишей из-за машинки, и что после этого вы сразу же помирились; Ты же знаешь: в таких ситуациях я никогда не кричу, а (описание желаемых действий)…

«Один раз мама сказала папе:

– Не повышай голос!

И папа сразу заговорил тихо.

С тех пор Таня никогда не повышает голос. Хочется ей иногда покричать, покапризничать, но она изо всех сил сдерживается. Еще бы! Уж если этого нельзя папе, то как же можно Тане?

Нет уж! Чего нельзя, того нельзя!»

(Вера Осеева «Чего нельзя, того нельзя»)

4. Смена ролей.

Этот прием предполагает словесное моделирование ситуации, в которой агрессор оказывается на месте жертвы. Цель – добиться осознания неправильности речевого поведения через эмпатию.

Предлагаем ребенку вообразить себя на месте обиженного и представить его состояние с помощью

• риторического вопроса (А тебе самому было бы приятно услышать то, что ты сказал Саше?; Значит, ты хочешь, чтобы игрушки убирал кто угодно, только не ты?);

• возбуждения эмпатии (Представь, что ты оказался на месте Саши…; Вообрази, что это не ты дразнил Сашу, а он тебя..?);

• призыв задуматься (Подумай, как бы ты поступил на месте Саши).

II. Внушение – это убеждение в виде непрямого, косвенного воздействия.

Во многих ситуациях внушение становится более действенным средством предупреждения или устранения речевой агрессии, чем убеждение, поскольку оно воздействует более мягко и скрыто. У ребенка не создается впечатления, что его подавляют, принуждают, заставляют делать нечто заведомо сложное или неприятное.

Внушение можно выразить в разных формах:

• совет (В этой ситуации было бы лучше поступить так-то…);

• личная оценка проступка (Я бы сделал не так…, а так…);

• указание на положительные результаты выполнения требования (Если ты будешь…, то…).

Рассмотрим возможности использования различных приемов убеждения и внушения в типичной ситуации: родители вынуждены на время уехать, оставив ребенка на попечение родственников (комментарии в скобках – наши):

«…Как же перенести, что они уедут, а он нет? Будут жить без него, далеко, и им все равно, все равно! И поедут на поезде, и он бы поехал на поезде, – а его не берут! Все вместе было – ужасная обида и страдание. Но он умел высказать свое страдание только самыми простыми словами:

– Я хочу в Холмогоры! Я хочу в Холмогоры! [Настойчивое требование]

– Выпей водички, Сереженька, – сказала мама, – как можно так распускаться. [Мягкий упрек] Сколько бы ты ни кричал, это не имеет никакого смысла. [Апелляция к реальному положению вещей] Раз доктор сказал – нельзя, значит – нельзя. [Ссылка на авторитет врача] Ну успокойся, ну ты же умный мальчик, ну успокойся… [Уговоры, проекция положительного качества] Сереженька, я ведь сколько раз уезжала от тебя, когда училась, ты уже забыл? Уезжала и приезжала опять, правда же? И ты прекрасно жил без меня. И никогда не плакал, когда я уезжала. Потому что тебе и без меня было хорошо. Вспомни-ка. [Развернутое напоминание] Почему же ты теперь устроил такую истерику? [Противопоставление] Разве ты не можешь, для своей же пользы, немножко побыть без нас? [Аргумент выгодности согласия]

Как ей объяснить? Тогда было другое. Он был маленький и глупый. Она уезжала – он от нее отвыкал, привыкал заново, когда она возвращалась… Новая мысль – новое страдание: «Леню [младшего брата] она наверно возьмет». Проверяя, он спросил, давясь, распухшими губами:

– А Пеня?..

– Но он же крошечный! – с упреком сказала мама и покраснела. [Напоминание-упрек] – Он без меня не может, понимаешь? [Апелляция к жалости] Он без меня погибнет! [Драматизация] И он здоровенький, у него не бывает температуры и не опухают железки. [Аргумент-противопоставление]

Сережа опустил голову и снова заплакал, но уже тихо и безнадежно. Он бы кое-как смирился, если бы Леня оставался тоже. Но они бросают только его одного! Только он один им не нужен!

«На произвол судьбы», – подумал он горькими словами из сказки про Мальчика-с-пальчика. [Драматизация обиды]

И к обиде на мать – к обиде, которая оставит в нем вечный рубец, сколько бы он ни прожил на свете, – присоединялось чувство собственной вины: он виноват, виноват! Конечно, он хуже Лени, у него железки опухают, вот Леню берут, а его не берут! [Самообвинение]».

(Вера Панова «Сережа»)

Как видим, Сережина мама пытается использовать убеждение как способ речевого воздействия на недовольного отказом сына. Варьируя приемы убеждения (от упреков и уговоров до напоминаний и аргументов различных типов), она добивается переключения внимания ребенка от агрессивных требований на расспросы о младшем брате.

Однако непоследовательное чередование аргументов с упреками, противопоставление старшего и младшего сыновей в пользу последнего, не вполне корректное использование драматизации как способа убеждения еще больше усиливают обиду Сережи («снова заплакал, но уже тихо и безнадежно») и приводят к самообвинениям («он виноват, виноват!») и ложному пониманию проблемы («Только он один им не нужен!»).

Причин педагогического провала в этой ситуации несколько. Во-первых, изначально безапелляционная демонстрация своей позиции в диалоге («Сколько бы ты ни кричал, это не имеет никакого смысла» – высказывание, блокирующее восприятие всей последующей речи). Во-вторых, невнимание матери к возрастным изменениям старшего сына («Тогда было другое»). В-третьих, неудачные формулировки, провоцирующие ревность старшего брата к младшему («Он бы кое-как смирился, если бы Леня оставался тоже»).

Возможно, убеждение было бы успешным, если бы мама применила иную тактику общения – основанную на демонстрации родительской любви, привязанности, искренней заботы и, одновременно, «власти обстоятельств»: Мы очень беспокоимся о тебе, и именно поэтому…; Я сама очень переживаю из-за того, что не могу взять тебя с собой (буду сильно скучать, волноваться и т. п.), но…; Ты абсолютно не виноват в том, что остаешься дома, и я никогда бы не рассталась с тобой, однако… и т. п.

Как часто мы пренебрегаем подобными высказываниями или ложно расцениваем их как проявление «слабости» в общении с детьми! Этот печальный факт подтвердили результаты проведенного нами анкетирования: на вопрос «Как вы преодолеваете агрессию в речи своих детей?» лишь одна (!) из 40 опрошенных мам дошкольников и младших школьников ответила «обнять и поцеловать»…

III. Коррекционно-профилактическая беседа – устная диалогическая форма педагогического общения, которую можно считать развернутой формой убеждения. Беседа предполагает комплексное речевое воздействие с целью изменения нежелательного поведения ребенка.

В идеале воспитательная беседа должна быть альтернативой формальному морализаторству («чтению нотаций») – однозначно непродуктивному способу взаимодействия с ребенком. Это представляет определенную трудность для многих родителей и педагогов, поскольку предполагает преодоление многих стереотипов и барьеров общения. «Спорить умеют многие, мало кто умеет просто беседовать», – точно подметил известный американский писатель и педагог Амос Олкотт.

Целью разговора с ребенком о нормах и правилах общения должно стать не столько непосредственное изменение его отношения к окружающим, сколько установление доброжелательного контакта и достижение взаимопонимания. Еще Франсуа Ларошфуко утверждал: «Больше всего оживляет беседы не ум, а взаимное доверие».

Коррекционная беседа может быть как индивидуальной, так и групповой. Первый вариант больше подходит для коррекционной работы, второй – имеет преимущественно профилактическую направленность.

При подготовке к индивидуальной беседе необходимо обратить особое внимание на следующие моменты:

• проводить индивидуальную беседу целесообразно только в том случае, если имел место конкретный случай речевой агрессии со стороны ребенка, а не потому, что данный ребенок вообще отличается склонностью к грубости;

• учитывать обстоятельства ситуации и разновидности агрессивных высказываний (надо установить контекст речи и выделить основные этапы развития ситуации);

• знать индивидуальные личностные особенности ребенка (черты характера, способствующие / препятствующие проявлению речевой агрессии, тип его поведения в конфликтных ситуациях[17]).

Возможные темы и проблемы коррекционно-профилактических бесед с детьми дошкольного и младшего школьного возраста:

• Какие слова могут обидеть ребят, когда ты предлагаешь им что-то сделать для игры? Как лучше поступить, чтобы такого не случалось?

• Как попросить других детей о помощи, если у тебя что-то не получается?

• Как попросить ребят принять тебя в игру, если ее начали без тебя?

• Какие слова нужно и нельзя произносить, когда предлагаешь игру?

• Как можно поделить игрушки между собой, чтобы никому не было обидно?

Итак, убеждение, внушение и беседа – традиционные способы воспитательного коррекционно-профилактического воздействия, требующие предварительной подготовки и выбора подходящих случаю места-времени. Но как быть, если ребенок не воспринимает (или слабо понимает) убеждение, уклоняется от воспитательных бесед или враждебно реагирует на попытки поговорить «по-хорошему»? Как реагировать на ситуативные выплески словесной агрессии: дразнит сверстника, грубо отказывается выполнить поручение, дерзит бабушке, вымогает новую игрушку, огрызается на запрет и т. п.?

Предлагаем 15 вспомогательных приемов, позволяющих сдерживать словесную агрессию дошкольников и младших школьников и контролировать их речевое поведение в самых разных ситуациях.

1. В общении с детьми нередки случаи, требующие немедленного и жесткого реагирования, предельно конкретного и однозначного указания на недопустимость того или иного высказывания. К таким случаям относятся доведение до слез сверстника, угроза физической расправой, срыв занятия и т. п. Смягченное и подчеркнуто корректное замечание (Не надо так!; Прошу тебя, не шуми!; Пожалуйста, веди себя потише!) здесь не годится – оно создаст у ребенка ложное и превратное представление о ситуации. В подобном высказывании содержится оттенок заискивания, присутствует неуверенность взрослого в своих действиях.

Здесь приходится прибегать к самому простому педагогическому средству – прямому и косвенному порицанию агрессивных высказываний.

Грамотное и избирательное применение этого приема способно не только пресечь грубость в конкретной ситуации, но и запустить механизм обучения через наблюдение и подражание. Ребенок учится правильно реагировать на агрессию в речи сверстников и четко сознает ее как нарушение правил общения. Поэтому прямое порицание обязательно должно присутствовать в арсенале средств воспитательного воздействия, но оно должно быть хорошо продуманным по форме и содержанию.

Для прямого порицания речевой агрессии необходимо выбирать категорические, но этичные формулировки: Коля, я делаю тебе строгое замечание! Пожалуйста, не обижай Мишу!; Я тобой очень недовольна! Перестань обзываться!; Оля, сейчас же прекрати ругаться! Это очень некрасиво!

Кроме того, лучше использовать «Я-сообщения» вместо «Ты-сообщений»: говорить о собственных чувствах и ощущениях, а не о поведении и проступках ребенка. Преимущества такой формы общения очевидны: 1) необидное выражение недовольства; 2) сближение с ребенком, взаимораскрытие; 3) стимуляция искренности и доверия со стороны ребенка; 4) возможность совершения ребенком самостоятельного выбора, принятия решения.

При этом само порицание агрессивного высказывания можно сочетать не только с акцентированием чувств, но и с опорой на собственный опыт, игровым переключением внимания на себя, личной демонстрацией желаемого поведения.

«…Майкл был в радужном настроении…

– Среда! – крикнул он, барабаня ложкой по столу… —

День рождения – среда…

Значит, ждет тебя беда! —

пропел он известный стишок. – Вот почему Джейн досталась овсянка вместо риса – ведь она родилась в среду! – поддразнил он. Джейн, насупившись, толкнула его под столом ногой. Но он успел увернуться и только засмеялся.

Кто родился в воскресенье,

Будет – просто загляденье! —

продолжал он декламировать. – Это тоже правильно! Я как раз родился в воскресенье, и поэтому я – просто загляденье! – объявил он. Джейн ядовито засмеялась.

– Да, я загляденье! – настаивал он. – Я сам слышал, миссис Брилл так говорила. Она сказала Эллин, что я – просто куколка!

– Вот именно! – проворчала Джейн. – И нос у тебя курносый.

Майкл поглядел на нее с обидой.

И опять Джейн удивилась самой себе. В любой другой день она бы с ним согласилась. Она всегда считала, что Майкл очень хороший мальчик. Но сегодня она сказала со злобой:

– И ты косолапишь! Кривоножка! Кривоножка!

Майкл кинулся на нее.

– Прекратить! – скомандовала Мэри Поппинс, сердито глядя на Джейн. – И если кто-нибудь в этом доме отличается красотой, то это… – она умолкла и удовлетворенно посмотрелась в зеркало.

– Кто? – хором спросили Джейн с Майклом.

– Не тот, кто носит фамилию Бэнкс [назвала фамилию детей]! – отрезала Мэри Поппинс. – Вот так!

Майкл искоса взглянул на Джейн, как он делал всегда, когда Мэри Поппинс говорила что-нибудь странное. Но хотя Джейн почувствовала, что он на нее смотрит, она притворилась, будто ничего не замечает. Отвернувшись, она сняла с полки свою коробку с красками.

– А ты не хочешь поиграть в железную дорогу? – спросил Майкл, стараясь помириться.

– Нет! Я хочу играть одна!»

(Памела Трэверс «Мэри Поппинс возвращается»)

Книжная лига

22.5K постов78.4K подписчиков

Правила сообщества

Мы не тоталитаристы, здесь всегда рады новым людям и обсуждениям, где соблюдаются нормы приличия и взаимоуважения.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА

При создании поста обязательно ставьте следующие теги:

«Ищу книгу» — если хотите найти информацию об интересующей вас книге. Если вы нашли желаемую книгу, пропишите в названии поста [Найдено], а в самом посте укажите ссылку на комментарий с ответом или укажите название книги. Это будет полезно и интересно тем, кого также заинтересовала книга;

«Посоветуйте книгу» — пикабушники с удовольствием порекомендуют вам отличные произведения известных и не очень писателей;

«Самиздат» — на ваш страх и риск можете выложить свою книгу или рассказ, но не пробы пера, а законченные произведения. Для конкретной критики советуем лучше публиковаться в тематическом сообществе «Авторские истории».

Частое несоблюдение правил может в завлечь вас в игнор-лист сообщества, будьте осторожны.

ВНИМАНИЕ. Раздача и публикация ссылок на скачивание книг запрещены по требованию Роскомнадзора.