Авианосец Kaga: от чертежей линкора до огненного ада у Мидуэя

Японская империя в начале XX века была одной из сильнейших военно-морских держав мира. Пока в Европе шли основные сражения Первой мировой войны, Япония укрепляла свои позиции на Востоке. У Императорского флота не было серьёзного противника на этом театре военных действий. Тем не менее наращивать силы было необходимо, чтобы не отставать от будущих соперников: США и Великобритании.

Во время войны были заказаны новые линкоры: Nagato, Mutsu, Tosa и Kaga. Однако последние два не успели достроить, так как в 1922 году состоялась Вашингтонская морская конференция. По её итогам линейные силы Императорского флота были серьёзно ограничены по тоннажу. Кроме того, был расторгнут союз с Великобританией. Теперь Японии пришлось отказаться от постройки 2 линкоров и 8 линейных крейсеров. В это же время японский флот пополнился первым в мире авианосцем — Hosho. Он дал бесценный опыт в постройке кораблей этого класса.

Тем не менее было решено не отправлять на слом уже строившиеся линейные корабли. По изначальному плану авианосцами должны были стать линейные крейсеры Amagi и Akagi, но сильное землетрясение 1923 года внесло свои коррективы. Корпус Amagi сильно пострадал, и на замену ему был выбран Kaga.

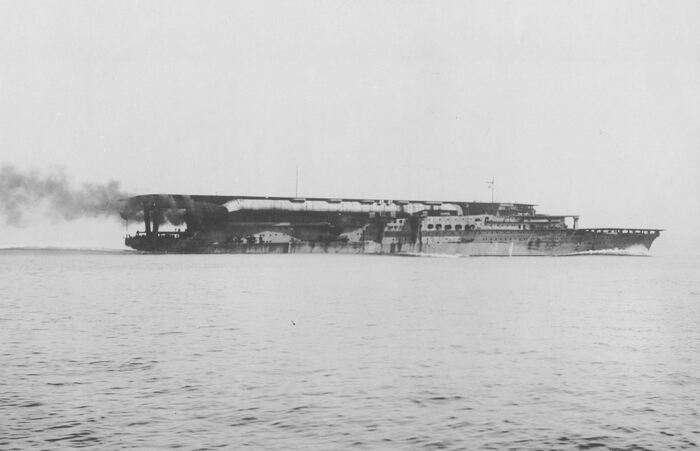

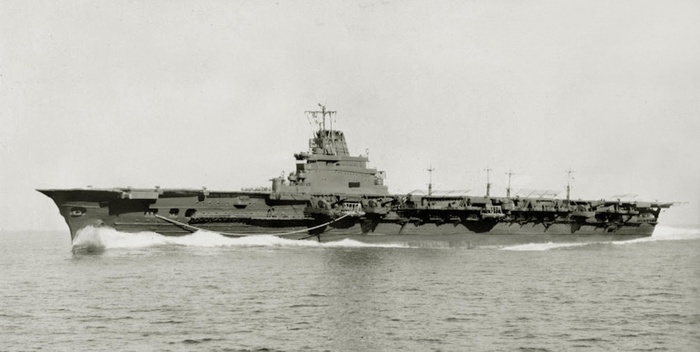

Определяясь с обликом будущего авианосца, японцы в первую очередь опирались на опыт своих бывших союзников — британцев. У тех уже имелся готовый авианосец Furious, отличительной особенностью которого были 2 полётные палубы. Японские конструкторы взяли за основу эту концепцию. Главная палуба использовалась для взлётов и посадок, а вспомогательная, находящаяся в носовой оконечности, только для взлётов. Надстройки корабль не имел, а трубы были выведены вдоль корпуса к корме и направлены чуть вниз.

Корпус корабля был длиной 238 м, шириной 29 м и имел осадку около 8 м. У него было двойное дно, а большую длину корпуса прикрывал бронепояс в 152 мм. Силовую установку защищала палуба толщиной в 38 мм, места хранения авиационного топлива и боеприпасов были прикрыты 76-мм бронёй. Энергетическая установка авианосца — 4 турбозубчатых агрегата, пар к которым вырабатывали 8 котлов. В качестве топлива использовались как нефть, так и уголь. Полного запаса хватало на 8000 морских миль экономичным ходом. Максимальная скорость корабля составляла 27,5 узла. Экипаж авианосца в мирное время состоял из 1340 человек.

Без сомнений, основным вооружением авианосца являются его авиагруппы. На момент вступления в строй на борту Kaga располагалось 16 истребителей Nakajima A1N, 28 бомбардировщиков-торпедоносцев Mitsubishi B1M и 16 разведчиков Mitsubishi 2MR. Все 60 машин хранились в ангарах, а на полётную палубу доставлялись с помощью 2-х подъёмников.

Изначально предполагалось, что даже авианесущие корабли должны иметь артиллерийское вооружение. Потому у Kaga было 6 казематных 200-мм орудий на корме и 2 двухорудийные башни на второй палубе в носовой части. Они могли вести огонь на дистанцию до 24 км со скорострельностью 5 выстрелов в минуту. Однако боезапас был довольно мал, всего 30 снарядов на ствол. В центральной части корпуса на каждом борту находились по 3 спаренные 120-мм универсальные установки. В первоначальном варианте ПВО ближнего радиуса действия отсутствовала.

Линкор Kaga был заложен ещё летом 1920 года, а достройка его в качестве авианосца началась во второй половине десятилетия. В ноябре 1929 года авианосец вступил в состав Императорского флота. Примерно год ещё заняло укомплектование авиагрупп, и только осенью 1930 года корабль был полностью готов. К тому времени уже была сформирована первая авианосная дивизия, новым флагманом которой был назначен Kaga.

В начале 30-х годов нарастала напряжённость между Японией и Китаем. Командование флота отправило первую авианосную дивизию в Восточно-Китайское море. В её состав входили авианосцы Kaga и Hosho. Обострение ситуации спровоцировало «Шанхайский инцидент» — серию боёв, произошедших в январе-феврале 1932 года. Палубная авиация с японских авианосцев наносила удары по скоплениям китайских войск, оказывая поддержку своим наземным силам. Это был первый в истории опыт применения палубной авиации для нанесения ударов по целям на суше.

Китайская авиация попыталась помешать, однако японцы превосходили их и числом, и умением. Примерно за месяц боёв лётчики Императорского флота одержали уверенную победу, потеряв лишь несколько своих самолётов. После заключения перемирия первая дивизия получила приказ вернуться на базу.

К середине 30-х годов авиастроение Японии работало на полную мощность. Проектировались и создавались новые самолёты, которые были быстрее и больше тех, что стояли на вооружении. Имеющимся авианосцам требовались серьёзные доработки, чтобы получить возможность использовать современную авиацию. Конструкторы и инженеры также учли опыт, полученный во время конфликта с Китаем. В итоге летом 1934 года Kaga был поставлен на двухлетнюю модернизацию.

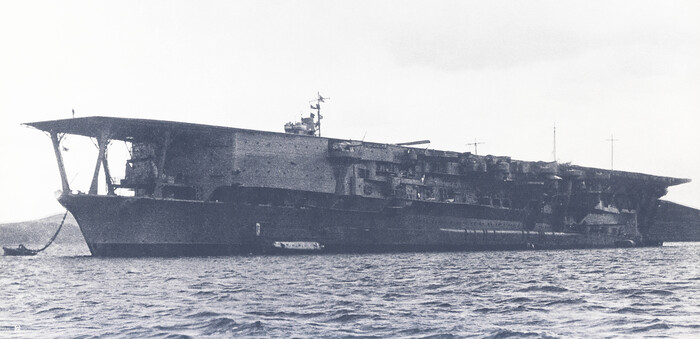

Основные изменения в конструкции авианосца были следующими. Палуба стала сплошной, на всю длину корабля. Это позволило в полтора раза увеличить вместимость ангаров. Теперь на борту могло поместиться до 90 самолётов, число подъёмников было увеличено до 3. Существенным доработкам подверглась силовая установка. Старые котлы со смешанным отоплением были заменены на 8 новых, нефтяных. Вместо угольных ям установили дополнительные цистерны для топлива. Также была добавлена небольшая надстройка, а дымовые трубы немного изменили местоположение.

Защита корабля также усилилась за счёт установки противоторпедных булей. Вспомогательное вооружение всё ещё было представлено 200-мм орудиями, однако их расположение изменилось. Теперь все они располагались в казематах ближе к корме авианосца. Старые 120-мм орудия заменили универсальными спаренными 127-мм установками, по 4 штуки на борт. Появились и средства ПВО ближнего радиуса действия — 11 двуствольных 25-мм автоматов.

В июне 1935 года обновлённый Kaga вновь вошёл в состав первой авианосной дивизии. Уже на следующий год началась война с Китаем, и авианосец направился в Восточно-Китайское море для несения службы. На тот момент его авиакрыло насчитывало 9 истребителей Mitsubishi A5M, 18 торпедоносцев Yokosuka B4Y и 45 пикирующих бомбардировщиков Aichi D1A. Примерно в это время произошли небольшие стычки палубной авиации с китайскими ВВС. Ударные самолёты оказывали поддержку наземным войсками, бомбя позиции противника. Во время Японо-китайской войны Kaga находился на Тайване. В целом действия японских лётчиков были признаны успешными.

В 1941 году командование начало формировать первый авианосный флот, куда должна была войти и первая дивизия. Всё это являлось частью подготовки к большой войне с США. На Kaga была произведена замена авиагрупп. Теперь авиакрыло включало в себя 18 истребителей Mitsubishi A6M, 27 торпедоносцев Nakajima B5N и 27 пикирующих бомбардировщиков Aichi D3A.

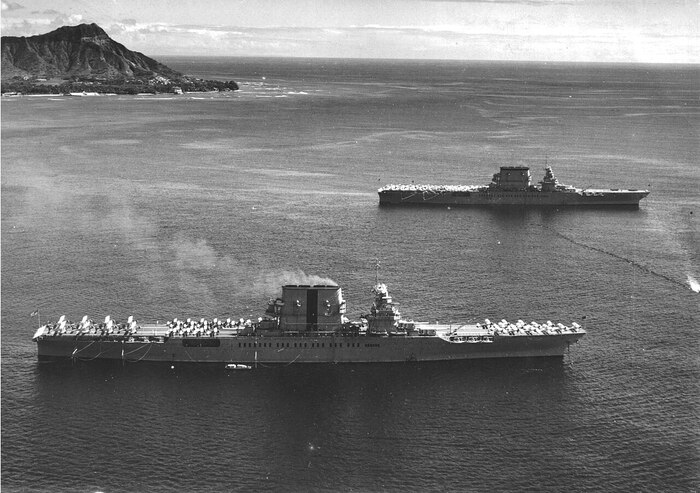

В конце ноября ударное соединение Императорского флота в составе 6 авианосцев вышло к промежуточному пункту на Курильских островах. Спустя несколько дней, 2 декабря, был получен приказ выдвигаться к Гавайским островам. Соблюдая режим полного радиомолчания, соединение приблизилось к своей цели. 7 декабря 1941 года все авианосцы подняли свои эскадрильи для удара по военно-морской базе Пёрл-Харбор. C Kaga самолёты взлетели двумя волнами по 35 машин в каждой. Пилоты доложили о попаданиях по линкорам Tennessee, California, West Virginia и Nevada. Выполнив задачу, японский флот развернулся и направился к родным берегам. 23 декабря все корабли с триумфом вернулись на базу.

Первое сражение было выиграно, но война только началась. Уже через неделю после наступления нового года Kaga и Akagi вышли для нанесения ударов по силам союзников в южной части Тихого океана. Тем временем японские войска стремительно продвигались вперёд, захватывая всё новые и новые острова и архипелаги. Вскоре Императорский флот впервые атаковал Австралию. Было решено нанести удар по порту Дарвин. Осуществление этой операции было возложено на силы первой и второй авианосных дивизий, включавших в себя 4 авианосца: Kaga, Akagi, Hiryu и Soryu. Утром 19 февраля более 240 самолётов атаковало австралийский порт. За 25 минут было потоплено 11 кораблей, уничтожено 30 самолётов союзников, при этом собственные потери японцев составили всего 4 машины. В течение следующих дней было совершено ещё несколько вылетов для атак целей на территории Австралии.

Последняя боевая операция в этом регионе, в которой принял участие Kaga, состоялась 5 марта 1942 года. Японская авиация нанесла удар по порту Чилачап на острове Ява, потопив там 8 кораблей. После этого авианосец отправился домой на плановый ремонт. Пока Kaga находился в Японии, Императорский флот совершил удачный рейд в Индийский океан.

К тому времени американский флот оправился от потрясения после Пёрл-Харбора и начал вести всё более активные действия. В начале мая состоялось первое сражение авианосных соединений — Битва в Коралловом море. Победа осталась за японцами, но их планы по захвату Порта-Морсби были нарушены.

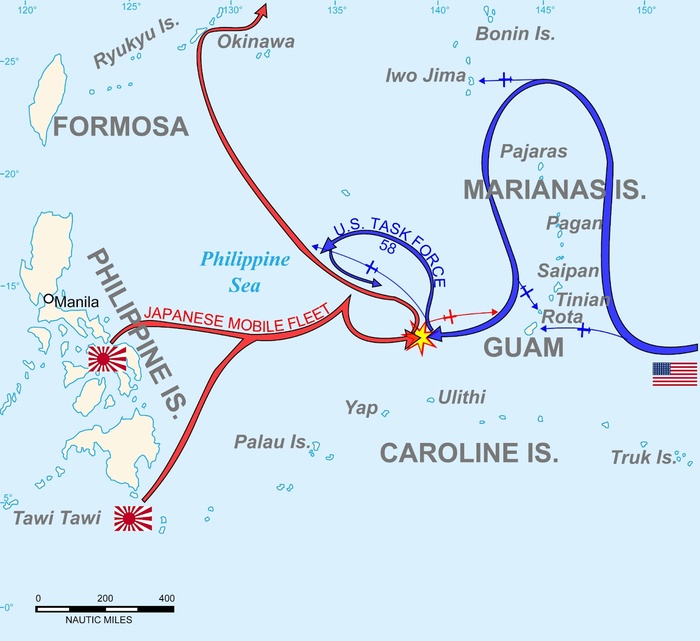

Генеральный штаб тем временем подготовил новый план, целью которого был определён захват американской базы на атолле Мидуэй. Для этого Императорский флот выделил мощнейшее соединение, куда входили первая и вторая авианосные дивизии под командованием адмирала Тюити Нагумо. Их прикрывало соединение линкоров, которым командовал лично адмирал Исороку Ямамото. Американская разведка вовремя разгадала планы японцев. Командующий Честер Нимиц приказал выдвинуть к атоллу авианосцы Enterprise, Hornet и Yorktown.

4 июня 1942 года началось одно из самых знаменитых сражений на Тихоокеанском театре военных действий. Ранним утром более 70 японских палубных самолётов атаковали базу на атолле Мидуэй, не нанеся серьёзного ущерба. Вскоре с аэродрома взлетело несколько бомбардировщиков для ответной атаки на японское соединение. Она оказалась безуспешной, а нападавшие понесли серьёзные потери.

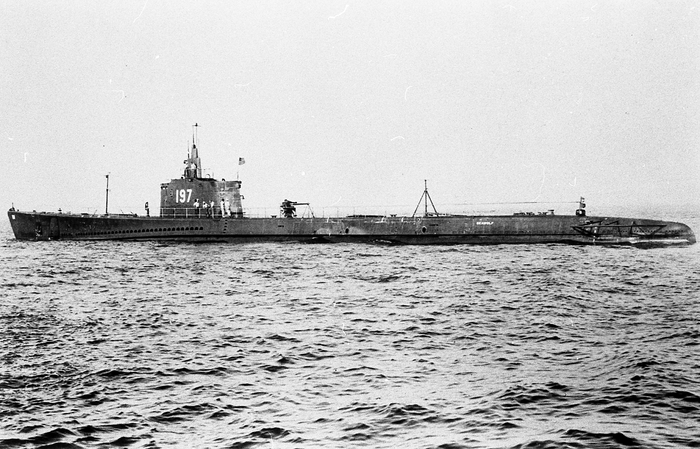

Примерно в 7-8 утра американские авианосцы подняли свои самолёты. В последующие несколько часов торпедоносцы и бомбардировщики с авианосцев пытались прорваться к японским кораблям, но результата не достигли. Так, примерно в 9:45 Kaga подвергся атаке 14 торпедоносцев, но ни один из них не добился попаданий.

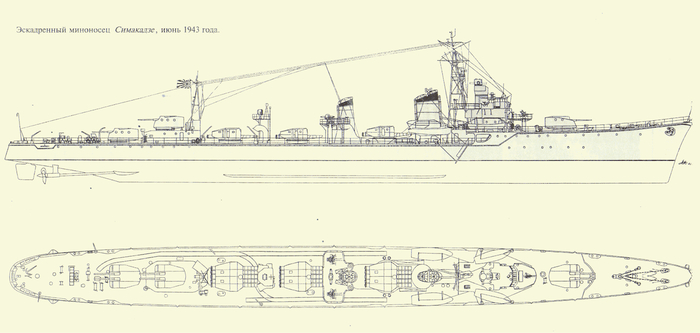

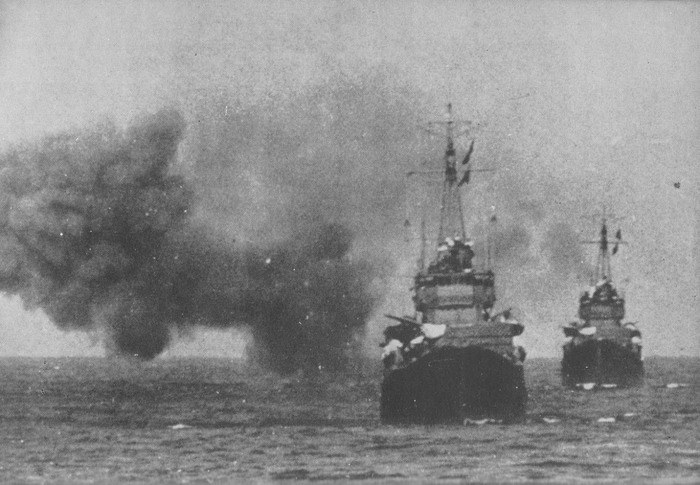

В 10:20 над соединением Нагумо появились пикирующие бомбардировщики Dountless. Японские истребители прикрытия были заняты охотой на торпедоносцы и не смогли оперативно отреагировать на угрозу. Ситуацию усубляло то, что в этот момент в ангарах шло перевооружение и подготовка ударных самолётов. В 10:24 9 американских пикировщиков выбрали своей целью Kaga. Первая 1000-фунтовая бомба попала в район кормового подъёмника, потом ещё 3 в носовую часть около рубки, и последняя — в центр корпуса. Разрушения внутри корабля были чудовищными, повсюду пылали пожары. Большая часть старших офицеров погибла. Почти до вечера шла борьба за спасение авианосца, но положение было критическим. Примерно в 16:40 старший офицер отдал приказ покинуть корабль.

Горящий остов авианосца держался на плаву до 19:25, после чего был добит торпедами японских эсминцев и затонул. На нём погибло примерно 800 человек из 2000.

Так завершилась история одного из самых знаменитых авианосцев Императорского флота. В октябре 2019 года корпус Kaga был обнаружен экспедицией Пола Аллена. Корабль покоится на киле на глубине более 5 км.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией «Мира Кораблей»