“Батька” с другой планеты!

У нас 25-го апреля субботник! А парад как обычно 9-го мая!

И статистику реальную по короновирусу не обновляют!

Не могу вспомнить книгу. Точнее серию книг

Если вкратце, то это серия детских приключенческих книг. В роли главных героев несколько разнополых детей. В одной книге они собрались путешествовать на фургоне, запряженном лошадьми. Они встретили цирк, естественно клоун преступник. В другой они нашли на острове катакомбы где преступники ныкали сокровища. Почему то большой акцент был на то, что они любили имбирные пряники. Имена у них иностранные. Кажется в названии было слово детективы, но это не точно.

Пожалуйста, если вспомните, то напишите, че за книга.

UPD: Энид Блайтон - великолепная пятёрка. Серия из 21 книги. Спасибо лунной радуге @MoonRainbow

Что происходит в Швеции на самом деле

Сейчас очень много внимания приковано к Швеции в связи с пандемией сами знаете чего. И это неудивительно: шведы чуть ли не единственные из европейцев (кроме Белоруссии, кажется), кто не вводил строгих карантинных мер и локдауна - но, кажется, справляются с вирусом не сильно хуже других.

"Ковидиссиденты" указывают на Швецию как на доказательство того, что все эти карантины на самом деле не нужны. Противники говорят, что на самом деле в Швеции все намного хуже, чем у ее скандинавских соседей, и вскоре их тоже ждет ад, коллапс, и горы трупов.

Где же правда?

Так вот, на самом деле это неправда, что в Швеции нет никаких ограничительных мер и продолжается обычная жизнь. Нет, это не так.

В Швеции действуют следующие ограничения:

- отменены все массовые и спортивные мероприятия

- закрыты все гимназии и университеты

- огромное количество людей (по факту - почти все, кто может) перешли на работу по удаленке из дома

- закрыты для посещений все медицинские учреждения (в т.ч. отцы не могут присутствовать на родах, например

- закрыты для посещений дома престарелых

- идет постоянная агитация и пропаганда социального дистанцирования, мытья рук, вот это всё везде: по ТВ, на экранах в транспорте и т.д.

- предписано держать расстояние в транспорте

- увеличено расстояние между столиками в кафе и т.д.

При этом в Швеции продолжается почти нормальная жизнь. Можно ходить на работу, по улицам, гулять в парках и лесах, совершать пробежки и т.д. Можно ходить в магазины и кафе, ездить в транспорте и т.д., соблюдая социальную дистанцию. Носить маски не требуется, и почти никто их и не носит (по крайней мере у нас на юге, но и в Стокгольме было почти так же еще неделю назад). Хотя одноразовые перчатки, особенно в магазинах, в ходу. В принципе, работают почти все магазины и бизнесы (кроме кинотеатров и всего связанного с массовым скоплением).

Кстати, замечу в скобках: как я понимаю, тут существует еще некоторый юридический затык связанный с распределением полномочий Правительства и Парламента, в результате по закону никто не может сейчас ввести локдаун. Ни у кого нет права запретить людям выходить из дома. По крайней мере, пока не объявлено реальное военное положение со всеми вытекающими "прелестями", которых никто не хочет.

Что происходит в результате? Так как маленькие дети ходят в сады и начальную школу, родители продолжают нормально работать. При этом очень многие работают на удалёнке. Людей в транспорте стало меньше во много раз. Людей на улицах и в магазинах стало заметно меньше. Пожилые из группы риска либо вообще не выходят из дома, либо только гуляют в стороне ото всех, а за покупками и т.д. им ходят волонтеры.

Многие мелкие бизнесы тем не менее сильно страдают, в торговом центре по ощущениям процентов 40 магазинов закрыты. То ли разорились, то ли отправили персонал в отпуск, и пережидают голодное время, минимизировав расходы.

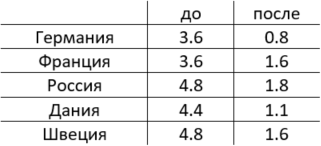

Какая эффективность всего этого? Адекватно сравнить между собой разные страны непросто. В странах разное население, разные методики учета, и самое главное - разные этапы эпидемии, т.н. "свободная внутренняя передача" вируса началась в разное время. И если идет экспоненциальный рост, то отставание в несколько дней может дать разницу по числу зараженных или умерших в разы. Я попытался прикинуть скорость распространения вируса (ту самую пресловутую R0) - это показатель экспоненты, который показывает, сколько людей заражает в среднем каждый зараженный.

Хорошо ли справляется Швеция по этому показателю? Ну так, средне. Хуже Германии с Данией, примерно как Франция и даже чуть лучше России. Но тем не менее: менее строгими мерами они добились таких же результатов.

Конечно, огромную роль играет и национальный менталитет, и культурные традиции, и плотность населения и много другого. Тем интереснее сравнение с очень близкой Данией. В Дании почти месяц был довольно строгий локдаун, и у них рост эпидемии замедлился почти до нуля. Но они подсчитали, что для них оптимальный R0 составляет около 1.25, если не ошибаюсь, и уже с прошлой недели стали постепенно ослаблять ограничительные меры: открыли детские сады, мелкие бизнесы и прочее. В середине мая начнут работать все госучреждения и университеты.

Мой вывод: сейчас весь мир находится в состоянии большой неопределенности. Дело не только в том, что до сих пор даже примерно непонятно, какова истинная смертность от вируса: 2% или 0.1%. До сих пор не очень понятно, какую стратегию поведения выбрать (и, соответственно, какую карантинную тактику надо использовать), а также какие именно меры эффективны и работают, а какие почти бесполезны и вводить их совсем не обязательно. И тут Швеция выглядит интересным объектом для наблюдения. По моим прикидкам, через 2-3 недели уже станет ясно - пройдет ли Швеция пик относительно спокойно и не захлебнется ли в потоке больных и умирающих, или все увидят, что этот путь был ошибкой. К сожалению, сейчас все страны ставят эксперимент, стоимость которого - сотни и тысячи жизней и огромные экономические потери...

Недопонимания

Начались проблемы в отношениях с мужем. Чтобы разрешить их, устроили себе "переговоры": смастерили из картонной коробки с прорезью что-то вроде почтового ящика, повесили на холодильник. Пишем друг другу письма и регулярно проверяем "почту". Удобно и действенно, ведь на что-то нет времени, обсуждение чего-то бесит, а что-то просто трудно сказать вслух. Прислушиваемся теперь друг к другу, а не кричим, пытаясь доказать свою правоту. За пару месяцев все недопонимания исчезли.

Художественное творчество как фактор преодоления гуманитарного кризиса

Раскрывается методология изучения гуманитарных процессов, что может стать основой для конструктивного включения проблематики «духовность» в педагогику. Особое место занимают факторы обращения к духовности, синергетические подходы к объяснению развития культуры, а также признаки гуманитарного кризиса и вектор в его преодолении.

Ключевые слова: гуманитарный кризис, поликультурность, поликонфессиональность, полипарадигмальность, Абсолютные ценности, Бог.

В настоящей статье речь пойдет о том, каким образом духовность взаимосвязана с современной культурой, какое место она занимает в цивилизации. Определимся с понятиями «культура» и «цивилизация». Традиционно они используются как синонимы, подразумевая, что обе системы являются продуктом человеческой деятельности. Существует точка зрения, согласно которой культура гибнет в цивилизации (Н. Бердяев, О. Шпенглер). Такой вывод опирается на следующие рассуждения: культура рождает цивилизацию посредством того, что человек технически обустраивает жизнь, т.е. цивилизация расширяет «машинную», технологическую основу культуры. Духовная сущность культуры при этом распыляется, в том числе и посредством удаления идеального замысла от материального результата. Связующее звено между ними - человек. И ему все сложнее и сложнее удерживать равновесие между Духом и материей.

«Растворяется» истинный смысл вхождения культуры в этап цивилизации. С нашей точки зрения, культура - это духовная форма социального бытия человека, а цивилизация - ее технократический уровень, научнотехнологическая форма культуры. При этом остается открытым вопрос о возможностях реализации не только самой духовной культуры, но и субъективного Духа человека в условиях технократической культуры. Обращение к

проблеме духовности актуально и в русле следующих мировых тенденций развития.

1. Отказ от традиционных регулятивов. Во многих развитых странах техногенная цивилизация ускорила отказ от традиционных нравственных норм, приравняв культурного человека к его потребительскому эквиваленту. Э. Тоффлер обозначил современную ситуацию как «футурошок» - шок от будущего, которое не становится для человека ориентиром в силу своей непредсказуемости. В России «футурошок» еще более осложнен в условиях стремительности трансформационных процессов, незавершенности реформ практически во всех сферах жизни. «Футурошок» возникает от несовпадения личных притязаний человека и возможности их удовлетворения.

2. Столкновение общественных стереотипов с инновационными идеями, включающими в себя знания из различных сфер жизни. Научно-технологические достижения, внедряясь в обычную жизнь, требуют перестройки мировоззрения отдельного человека, которое включает устоявшиеся представления. В условиях же технократической культуры человек теряет доверие к предметному и природному миру. В России это сопровождается возникшим информационным неравенством в силу недостаточной коммуникационной оснащенности социальных институтов в различных регионах страны.

3. Неэффективность традиционных управленческих механизмов и межгосударственных контактов. В трудах Э. Тоффлера, Ф. Фукуямы, С. Хантингтона отмечается, что в постиндустриальный век страны должны опираться не столько на закон, договор, экономическую целесообразность (основные установки индустриального периода развития), сколько на взаимодействие, моральные обязательства, ответственность перед обществом и доверие. Увеличивающаяся сложность и информационная насыщенность централизованного управления перестают быть эффективными. В России эти проблемы имеют слабое разрешение в силу и других обстоятельств: они наталкиваются не только на экономическую безграмотность основной массы населения, стихийность вхождения в рыночные отношения, но и на укорененную приверженность к авторитарным методам в управлении. В целом это снижает эффективность вхождения страны в мировую экономику, приводит к увеличению бюрократического аппарата, а также усиливает разочарование в демократическом устройстве государства.У современных россиян наблюдается некоторая растерянность, особенно у старшего поколения, поскольку быстрота, с которой изменяется мир, не оставляет шанса на традиционные отношения с действительностью: с одной стороны, объективные причины - скорость «старения» знаний; с другой - субъективные глубинные возрастные переживания относительно качества образования, полученного в советский период. Такая «обостренная» временная ограниченность и пространственная неустойчивость мира стали особой приметой современной цивилизации, что отчетливо отражается на экзистенциальных ценностях и старшего, и молодого поколений. Если человек не осознает философский смысл перемен, ему грозит роль временщика на Земле. В таких условиях обращение к духовности становится очевидным.

история человечества показывает, что преодоление суровости мира и его освоение всегда осуществлялись с опорой на духовность и веру. Осмысление бытия становилось механизмом культурного преобразования природы и самого человека. С другой стороны, совершенствующие и облегчающие жизнь технические средства, в конце концов, вступают с ней в острое противоречие, апогеем которого становятся катастрофы в разных частях света (в религиозном миропонимании - это приближение конца света). рассуждая о взаимодействии материи и Духа/Бога в современном мире, следует отметить, что на самом деле суть происходящего даже не в широте территориального охвата, а в глубине проникновения техногенных тенденций в духовное существование человека. именно последнее становится причиной разрушения человеческого в человеке и растворения, распыления духовной культуры в технократической, в цивилизации.

история развития человечества, в которой происходили взлеты и падения великих культур - цивилизаций (древние цивилизации Египта, Месопотамии, Индии, Китая, стран Латинской Америки и др.), показывает «борьбу» между Абсолютным Духом/Богом и человеком как земным существом. При этом в наиболее острые периоды человек вновь обращался к вере, что становилось предостережением человечества от его полного уничтожения, на наш взгляд. новое понимание этих взаимоотношений становилось основой для возникновения полномасштабных конфессий или небольших религиозных ответвлений. Хри-

стианство в свое время также выполнило эту роль, поскольку «наметило» путь, сориентировало человечество в его земной жизни и жизни после смерти. Одним из наиболее важных мест в учении можно считать обозначение способов духовного существования человека: во-первых, приблизив всех живущих к Образу Творца; во-вторых, определив его миссию в качестве личности, а именно: обожиться и привести всю тварь, живущую, к обожению, т.е. к тому же Образу. Иными словами, человек получил задание - совершенствоваться самому и преобразовывать окружающий мир.

Возвращение к идее духовной миссии для всех живущих на Земле, как правило, происходит в острые моменты цивилизационного развития, в «пограничной» (Ясперс К., 1949) ситуации локальных историй тех или иных культур. Итак, христианство актуализировало личностное начало в качестве потенциальной возможности для человека стать Творцом и личностью. Абсолютный Дух/Бог, являясь проводником человека на Земле, наделил его энергией в качестве реальности «субъективного Духа» (Слободчиков В.И., 1995). А духовность как общечеловеческий феномен - соор-ганизованная энергия и совокупность духовных проявлений всех живущих на Земле - постоянно демонстрирует способность к обновлению в каждом вновь родившемся ребенке.