Когда день не задался...

Вооружение и типы боевых единиц в Японии Периода Воюющих Провинций

Сегодня я расскажу про то, как выглядели войска разных отдельных кланов и соц групп. Начнём с истории оружия эпохи Ямато (250-710 годы нашей эры). Государство Ямато (одно из первых образований на архипелаге) находилось в постоянной борьбе с соседними племенами и странами.

Поэтому рано или поздно нужно было перейти от палок и камней к нормальному оружию (а учитывая отсутствие ресурсов не мудрено, что так и было). Так появилась первая клёпаная цельная кираса танко и "отец японских шлемов" - мабисаси.

Правда у этой брони был один минус - она мешала садиться на лошадь, что делало её исключительно пешей защитой. Так или иначе, другого выбора просто не было. Что касается оружия, то разнообразия никакого не имелось и всё сводилось к цельнодеревянному луку и мечу тёкуто.

До сих пор неясно, были ли скопированы эти мечи с китайских или созданы самими японцами. Известно лишь то, что клинки плавили из бронзы, а позднее стали ковать из отвратительной стали по технологии, которая была очень похожа на европейскую.

Шло время... В Японии резко поднялись навыки управления лошадью (конного боя, если точнее), в связи с чем возникла потребность в доспехе, который позволял бы залезать на лошадь. Так появился кэйко (с яп. Висячий доспех), который позднее ляжет в основу остальных доспехов.

В XI-XII веках стал появляться доспех типа О-ёрой, который уже имел в своём составе кэйко. Новая броня стала "коробчатой" и более пластинчатой (т.н. "ламеллярный" тип брони), а также обзавелась привычным для нас шлемом кабуто. Такие обвесы весили около 12 кг и их нужно было надевать с помощью других людей. Наиболее мощными и дорогими вариантами снаряжения считались те, что пережили Войну Гэмпэй (1180-1185 годов. О ней я рассказывал в статье о становлении кланов Японии.)

Спустя век о-ёрой стали делать из более мелких пластин, что очень быстро сделало доспех более дорогим, нежели раньше. В то же время сохранялось внушительное количество конных самураев-лучников (в связи с чем у самураев с катанами на лошадях шанс получить "пулю в спину" возрос) и поэтому японцы изобрели гениальнейшую вещь за всю историю человечества.

Накидка хоро, которая раздувалась во время езды, отражала стрелы благодаря "эффекту батута", то есть удар был жёстким и вызывал рикошет. Такой эффект используется в современной бронетехнике.

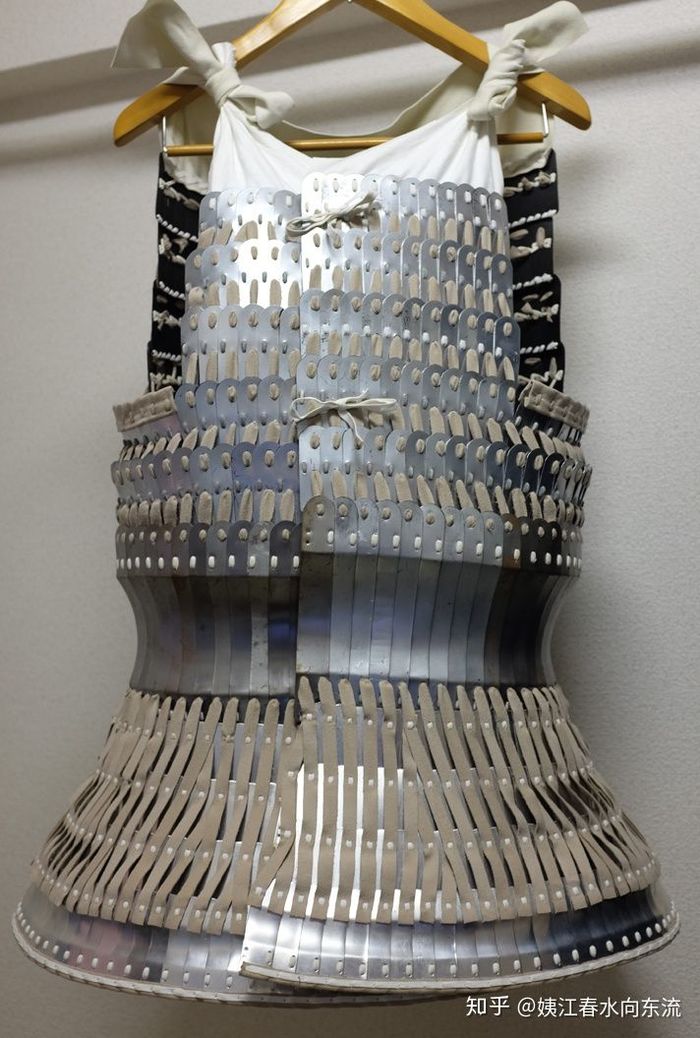

В эпоху Сэнгоку были распространены три основных вида брони (которые применялись с вышеназванными): окэгава-до, юкиносита-до (также сэндай-до, по месту производства), а также татами-до.

Окэгава-до (буквально «кираса-бочка») — доспех с кирасой из склёпанных полос, иногда с декоративными заклёпками (которые могли иметь форму родового герба — мон). Был, кстати одним из наиболее известных и повсеместно распространённых видов брони для средних самураев и даймё.

Юкиносита-до - броня из 5 частей с цельными пластинами и шарнирными соединениями, которые позволяли более свободно двигать конечностями.

Ну и наконец татами-до. Татами-до ("складной доспех" с яп.) имел два варианта: полностью кольчужный, который так и называли или вариант окаси-гусоку ("одалживаемый доспех" с яп.), который имел в комплекте только рубашку-кольчугу и поверх неё лёгкие бронепластины, которые делали из очень дешёвой стали либо делали цельную броню из лакированной бумаги (и такие были, мда.)

Так как шлемы кабуто были очень дорогими, то для окаси было придумано более дешёвое решение. Таким оказалась самая простая шляпа крестьянина - каса. Мог также использоваться металлический вариант - дзинкаса (букв. "тяжёлая шляпа"). В народе шапку называют "вьетнамкой" (вероятно потому, что в кино или документалках показывают людей на рисовых плантациях (чаще всего вьетнамских). Либо у людей этот предмет одежды стал ассоциироваться с солдатами "Вьетконга" с картинок).

У окаси не имелось поножей, в связи с чем один из типов солдат был назван асигару ("легконогие" с яп.).

В качестве аксессуара самураи (именно самураи, а не асигару) носили маски мэнгу, которые могли защищать воина от не очень сильных ударов в лицо.

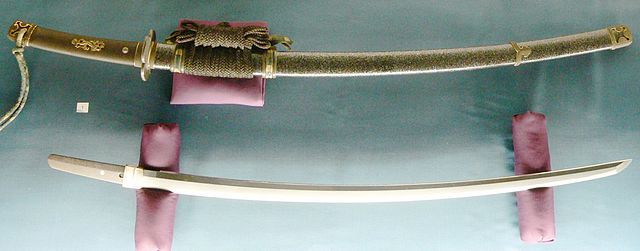

Что касается оружия последующих эпох, то предками нынешних катан были тати и дайсё. Все мечи подобного типа выплавляли и выковывали послойно и путём множественной перековки. Брался цельный кусок стали и с каждой итерацией грелся и загибался создавая слой за слоем (более развёрнутое описание я дам позже).

Тати были распространены в период Муромати (XII-XV вв.). В середине XV столетия их вытеснили парные клинки, которые назывались дайсё (с яп. "большой-малый"). Один клинок назывался дайто (длинный меч 60,5 см), а другой сёто (короткий меч от 30 см). Общее название пары происходит от собственно названий мечей (иероглиф 大 (дай) и 小 (cё).

Дайсё были оружием исключительно личным и использовались только самураями, другим классам (торговцы, ремесленники и т.п.) было разрешено выковывать так называемые вакидзаси, которые представляли собой короткие мечи сёто, но без изысков.

Кроме всего прочего, самурайский этикет обязывал сдавать дайсё при входе в дом. Причём при передаче запрещалось дышать на оружие, так как в Японии дыхание воина считалось нечистым. По этой же причине, кстати, воины перед ударом вставали в стойку дзёдан.

Вакидзаси в поздние времена стали носить в паре с катаной. Однако если ни катаны, ни дайсё под рукой не оказывалось или же бой происходил в закрытом помещении, то в ход шли кинжалы танто. Длиной были около 10-30 см.

В том же XV веке появились и катаны. Катана - есть следствие эволюции тати в сторону удлинения. Рукоять стала ≈ от 90 см до 1 метра, само лезвие начиналось от 60,5 см до 75 см.

Хотя и ходят легенды о неубиваемости меча, но всё таки катана уступала двуручным европейским клинкам (а японское творение ни что иное, как двуручное оружие), так как японцы, в отличие от европейских кузнецов почти не меняли технологию изготовления с периода Муромати.

Вся технология изготовления катаны выглядит примерно вот так:

Сначала куски стали укладывают вместе и засыпают смесью золы и глины. Это помогает изгнать шлак из металла, когда происходит выплавка. После этого куски разогревают, чтобы соединить их и получить стальной блок. Получившийся куб начинают плющить и складывать, что позволяет создать многослойную конструкцию за счёт удваивания количества слоёв (за 10 складываний - 1024 слоя). Также это помогает равномерно распределить углерод по клинку, что делает лезвие твёрдым во всех местах. Спустя некоторое количество перековок блока в него довешивают мягкую сталь, которая позволит мечу не сломаться от удара и пережить нагрузку. Повторяя ковку несколько дней подряд, лезвие начинают вытягивать и придавать ему характерную форму. Потом начинается процесс закалки, катану разогревают до нужной температуры, а затем быстро охлаждают. Так, режущая часть становится очень прочной. Ну и наконец меч попадает в руки полировщику, который "допиливает" нужную форму и долго затачивает лезвие. Дальше всё объединяют с рукоятью и мелкими деталями. Катана готова!

Описывать мечи далее бессмысленно, так как дальше уже идут разновидности катаны, дайсё и т.д.

Из более "тяжелого" оружия ближнего боя у японцев были копья яри, нагинаты, парные кинжалы саи, а также упомянутые в статье "Ниндзя, как специальный класс солдат" кусаригама и кунай, а также боевые посохи - бо.

Копьё яри представляло собой два вида древкового оружия: с прямым наконечником (су-яри) и с рункой (загнутыми частями клинка. Кама-яри)

Такой вид оружия в основном использовали асигару (яри-асигару) либо же люди среднего класса для защиты домов (но для яри это было очень редкое явление), причём, как правило женщины, так как вся "сильная половина" уходила на междуусобные войны.

А вот нагината - весьма интересное оружие! Представляет собой "обрубок" лезвия катаны, который прикрепили к рукояти.

Обычно её использовали для борьбы с лошадьми или сбивания всадника, но позднее нагинату стали применять и сохэи (монахи-воины), и женщины для защиты дома (гораздо чаще, чем яри). Особой популярностью нагинаты стали пользоваться у онна-бугэйся (женщин, которые принадлежали к сословию самураев и владели боевыми искусствами. P.S Термин "самурай" или "буси" не применяется к женщинам, следовательно понятия "женщина-самурай" не существует). Легенды про таких дам это вообще отдельная тема, так что как-нибудь в другой раз. Нередко онна-бугэйся становились одними из последних защитников крепостей, наравне с замковыми самураями и личной охраной даймё.

Парные кинжалы саи предположительно пришли с Окинавы, а их прародителем считаются вилы для забора сена. Тактика боя с сай гораздо более обширная, чем у всего остального японского оружия. Тут тебе и куча вариантов захвата рукояти, и огромный набор разных приёмов и ударов. Ещё их можно было использовать как инструмент (дырки в стенах делать или вырезать что-то).

Шесты бо также пришли в Японию из княжества Рюкю. Представляют собой палку из дуба или бамбука диаметром 3 см и 180 см длиной.

Японцы, как и любой другой народ пользовались и стрелковым оружием. Так, японцами были созданы луки юми, кроме которых воины-стрелки не использовали ничего (хотя арбалеты из Китая на о-ва всё же попали, но не в столь большом количестве, чтобы вытеснить лук). История юми начинается аж в 7000 году до нашей эры (по крайней мере, так говорят укиё-э и письмена тех лет). По легендам одним из первых людей, кто овладел навыком стрельбы был сам император-основатель Дзимму. Да не просто так, а с помощью "божественного просвещения"!

Оружие представляет собой, так называемый асимметричный лук, то есть он выгнут не дугой, как привык европеец, а в обратную сторону. В период Сэнгоку юми стал многослойным. Делалось всё это дело из очень-очень-очень-оочень хорошего бамбука, который резали на планки и замачивая в клею для дерева складывали и выгибали. И так на протяжении нескольких дней... Также рукоять у него не делит плечи пополам, как у к примеру лонгбоу. Говорят, что такая "кривизна" позволяла удобнее стрелять из седла на лошади.

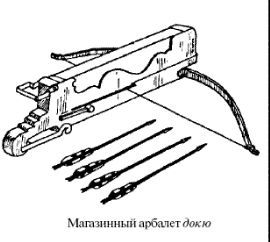

Арбалеты в Японии не получили широкого распространения и по большей части применялись синоби. С конструкцией мороки особой не было так как жители о-ов взяли и скопировали китайский многозарядный арбалет чжугэ-ну, дав ему название докю.

Собственно сверху под крышкой находились 4 стрелы, а с помощью ручки и простенького механизма стрела подавалась на тетиву. Ну а дальше как в самом банальном арбалете: отпуск тетивы и кинетическая энергия натяжения посылает стрелу в цель.

С середины XVI армии кланов стали применять первые ружья танэгасима (об этом тоже рассказано в "Ниндзя, как специальный класс солдат"). Но вот как раз огнестрел применялся очень редко из-за дефицита ресурсов и в основном синоби.

Итак, в целом японское оружие и солдаты - уникальная вещь во всём мире, которую вряд ли кто-то сможет, кроме самих японцев, повторить. Хотя весь остальной развитый мир и узнал о Японии очень поздно, но должный эффект всё же появился, развилась популярная культура других государств (не совсем точное определение, но это так).

Январь.Петербург

Хочу поделиться парочкой своих фото.

Снято на Samsung Galaxy S9 Plus

Парк 300 летия

Парк 300 летия

ЗСД

Out Pont Rouge на Красном мосту

Памятник Кутузову

Как я стала тамадой в 45 лет. Часть 6. Ад перфекциониста

Жила-была одна девочка. Она любила мечтать. Представляла себя принцессой. И, как у всякой принцессы, у нее должен быть прекрасный принц на белом коне. И они поженятся. И платье у нее будет самое пышное, и гости будут у нее самые солидные, и будет у нее свадебный кортеж, состоящий из богатых карет. И свадебный зал ее будет самым красивым.

Вот так, наверно, мечтала одна из моих невест. По моему мнению, стала она заложником своих «мечт».

Как-то вечером позвонили мне из одного агентства с просьбой помочь провести свадьбу. «Когда свадьба?» «Завтра, но ты будешь не одна, а еще с одной ведущей».

Предыстория такая. Невеста была из столицы, а жених из нашего небольшого городка. Чтобы не везти многочисленную родню в большой город (ведь их необходимо было где-то размещать, да и путь неблизкий), решили играть свадьбу на малой родине жениха. Обратилась невеста в одно из агентств нашего городка, обговорили все до мельчайших подробностей. Первое требование-свадебный кортеж должен был состоять из 10 автомобилей определенной марки черного цвета. Второе, по предложенному портфолио выбрали двух ведущих: одна должна была быть русско-язычной, а вторая-должна говорить по-татарски. Так как свадьба была задумана в бело-красно-черных тонах, была оговорена даже форма одежды ведущих –платья в пол черного и красного цвета. Был нанят самый модный видеограф, артисты и музыканты. И так далее. И тому подобное.

Что заслуживает уважения, будущие молодожены копили деньги на свадьбу, чтобы не напрягать родителей. И, естественно, за свои деньги, заработанные непосильным трудом, требовали от агентства высокого качества исполнения услуг. Но мы предполагаем, а бог располагает.

По местному теле-радио разместили объявление, и, с горем-пополам, набрали необходимое количество автомобилей. А вот с ведущими вышла загвоздка. Буквально за сутки до торжества одна из ведущих, та, которая должна владеть татарским языком, перестала выходить на связь. Вот так. Без предупреждения. Я считаю, это высшей степенью непрофессионализма. Невесте не стали об этом сообщать, тупо побоялись ее расстраивать. Тут вышли на меня, я как раз накануне оставила свое резюме в агентстве. У меня для подготовки была впереди целая ночь.

Когда невеста увидела меня вместо оговоренной ведущей, с ней случился был шок. Такой поток ненависти я почувствовала в свой адрес, что, каюсь, запнулась, потеряла нить заготовленного на татарском языке текста. Я готова была провалиться.

Дальше больше. Вместо оговоренного видеографа прислали другого. Гневные взгляды полетели в адрес бедной девочки. И невесту прорвало, когда она обнаружила, что не горит одна из лампочек гирлянды, украшающей свадебный стол. Бросив гостей, она влетела к нам в гримерку, и ее понесло. Тогда у меня впервые мелькнула мысль «На фига мне это надо, все это выслушивать. Все, ухожу из этого бизнеса». Потом мы все успокоились, взяли себя в руки. Свадьба прошла на «Ура!», невеста потом извинялась.

Из случившегося я сделал два вывода:

Первое, зачем надо было невесте так остро реагировать на отступления от задуманного. Вот что у нее всплывет в памяти о своей свадьбе? Поэтому, женихам и невестам советую просто получать удовольствие от этого дня, чтобы не случилось. Не все случается, как задумалось.

Второе, я поняла, что не хочу нести коллективную ответственность, хочу отвечать только за свои личные результаты. Поэтому забрала свое резюме из агентства и стала сама принимать заказы на проведение торжеств.

Продолжение следует…

Фраза дня:

«Не все мечты сбываются. Вот я, например, в детстве мечтал стать поваром, но не получилось». Билл Гейтс