Неизвестные плюсы социализма. Часть 3

Итак, в двух предыдущих частях, читатели смогли заглянуть за горизонт будущей социалистической революции и вместе с автором пожать плоды национализации земли (недр, вод, лесов) и частных банков. В данной части статьи разговор пойдет о выгодах для трудящихся от национализации промышленности и не только. Исторической опорой для футуристического исследования будет опыт большевиков и СССР.

По традиции перечислим все необходимые условия, которые подразумеваются в статье: это государство революционной диктатуры пролетариата, т.е. власть в государстве находится в руках сознательных наемных работников, организованных в Советы трудящихся и партию трудящихся; идет мирное строительство коммунизма (реакция подавлена, интервенции не наблюдается, гражданской и другой войны нет).

В 2014 году на встрече с молодыми учеными и преподавателями истории в Государственном центральном музее современной истории России В.В.Путин брякнул следующую небылицу.

«Они [большевики] выступали за прекращение войны, правда, они "надули" общество. Вы сами знаете: земля — крестьянам, фабрики — рабочим, народу — мира. Мира не дали, началась Гражданская война, фабрики и землю отобрали. Так что надувательство полное».

Лента.ру, https://lenta.ru/news/2014/11/05/bolsheviki/

Оставим в стороне, что никто из молодых ученых не поправил своего президента, не высказался по поводу безграмотных спичрайтеров главы государства и прочее. Таких “историков” сегодня учат и воспитывают в России. Зато слова президента распевали на все лады глашатаи на разных буржуазных каналах и вполне возможно, что это вранье впечаталось в кристально чистое от исторических фактов общественное сознание.

Давайте рассуждать логически, у кого большевики могли отобрать землю и заводы? У кого в собственности эти средства производства находились до революции? У помещиков и капиталистов. Если это знать, то становится понятным, какое “общество” надули большевики. Большевики надули “высшее общество”, богачей. А у бедняков, у малоземельных крестьян, у наемных работников ни земли, ни заводов отобрать было нельзя. Хорошо, что Путин не ляпнул, что большевики отобрали у “общества” банки. Ну, а гражданская война не сама началась, ее привезли на своих штыках интервенты - Западные и не очень партнеры российской буржуазии.

Но это все присказка, а теперь немного теории.

Зачем вообще пролетарскому государству национализировать промышленность? Как, наверное, заметили внимательные читатели, человек окружен продуктами труда. Дома, машины, дороги, мосты, заводы, станки, одежда, продукты и прочее: все это производит промышленность (в широком смысле). У кого в руках находится промышленность, тот пишет историю и властвует. Многие заговорят о преимуществах обладания информацией, обладания деньгами, а кто-то и землей, и все будут по своему правы. Это знали и большевики, поэтому национализировали все вышеупомянутое по порядку.

Здесь опять может возникнуть вопрос, что большевики “подминали” все под себя, дабы разбогатеть, но как показывает история, так и не разбогатели. Многие “исследователи” пытались искать следы царского золота, немецких денег, церковных сокровищ в сейфах большевиков, но находили лишь дулю. Ради диалектичности отметим, что нечистые на руку люди могли быть и в партии большевиков. К счастью для России, большинство революционеров в партии Ленина жили, работали и умерли бессребрениками.

По марксистской науке под пролетарскую национализацию лучше всего подходят наиболее крупные предприятия в своей отрасли - монополии. Монополии (картели, тресты, синдикаты и пр.) концентрируют в своих руках капитал, рабочую силу, крупную долю рынка, технологии и многое другое. Т.о. национализируя монополию, пролетарское государство получает уже обобществленные по существу (на практике), но не по форме, средства производства и продукт, который монополия производит. Такое приобретение не требует “дополнительных затрат”, кроме смены формы собственности с частной на общественную. Капиталист или банда капиталистов теряет право собственности на такое предприятие и, соответственно, свои претензии на получение прибыли. Выгодоприобретателями становятся пролетарское государство, а вместе с ним и весь трудящийся народ.

В конце XIX — начале XX в. промышленный капитализм в России перерос в монополистический. Это характеризовалось в первую очередь усиленной концентрацией производства, быстрый рост которой начался еще в пореформенный период (Отмена крепостного права - 1861 год). Отдельные синдикаты возникли уже в 70—80-х годах позапрошлого столетия, а монополии в царской России начали расти особенно интенсивно в XX веке.

“В 1902 г. образовалось монополистическое объединение «Продамет» (первое акционерное общество для продажи изделий русских металлургических заводов), в 1904 г. — «Продвагон» и «Продуголь», в 1907 г. — синдикат «Съезд фабрикантов сельскохозяйственных машин и орудий», синдикат резиновых заводов («Треугольник»), синдикаты «Медь», «Продаруд», в 1909 г. — синдикат морских транспортных обществ «Ропит», синдикат «Платина» и т.д.

В нефтяной промышленности три монополистических объединения: «Товарищество Нобель», «Англо-голландский трест» и «Русское генеральное нефтяное общество» — контролировали значительно больше половины всей добычи нефти в стране.

По некоторым подсчетам, на начало 1900 г. в России насчитывалось 140 монополистических объединений в 45 отраслях промышленности”.

П.А. Хромов, Экономическая история СССР, стр.126-127

В монополиях на одного или объединенного хозяина работало по несколько тысяч человек, а то и десятки тысяч. Естественно, что в карманы монополистов стекались баснословные прибыли, а положение трудящихся было незавидным. Рабочий день на многих предприятиях доходил до 14-16 часов, а реальная заработная плата год от года падала. Общая численность рабочих на фабриках и заводах в царской России в 1913 году составляла 3,1 млн. человек, а вместе с рабочими и служащими, количество занятых в промышленности, на транспорте, в строительстве, сельскохозяйственных рабочих и прислуги превышало 17 млн. человек.

(К.И.Суворов, "Исторический опыт КПСС по ликвидации безработицы")

Как известно, современной России монополии достались в наследство от СССР. Но в Советском Союзе до поры до времени государственные монополии были обращены на пользу всего народа и монополией в капиталистическом смысле не являлись. Однако, после официального перехода к рыночной экономике буржуазное государство начало “одаривать” средствами производства горстку “избранных”. После первых этапов приватизации (малой и ваучерной - 1992 год) и залоговых аукционов (1995 год) в России появились первые олигархи - владельцы монополий. Но приватизация продолжилась и ведется по сей день, поэтому число олигархов в нашей стране постоянно растет.

Почему-то о приватизации как об “изящном обмане общества” четырехкратный Президент РФ помалкивает.

“Число обладателей состояния более $5 млн. в России за год выросло более чем на четверть, следует из исследования консалтинговой компании Knight Frank о распределении благосостояния в мире. Всего в 2017 году в России таких людей насчитывалось 38 120 человек, что на 27% больше, чем годом ранее. Совокупно они владеют $1,2 трлн., что соответствует 73,5% от общего объема ВВП России 2017 года (рассчитано по предварительной оценке Росстата и курса ЦБ на 1 марта 2018 года). Из этого числа 2620 человек были обладателями более чем $50 млн.”.

РБК, https://www.rbc.ru/society/07/03/2018/5a9fb3a49a7947e9b4c9bd...

Т.о. история вернула Россию на сто лет назад в капитализм. И снова тысячи людей работают на частные карманы владельцев заводов, газет и пароходов.

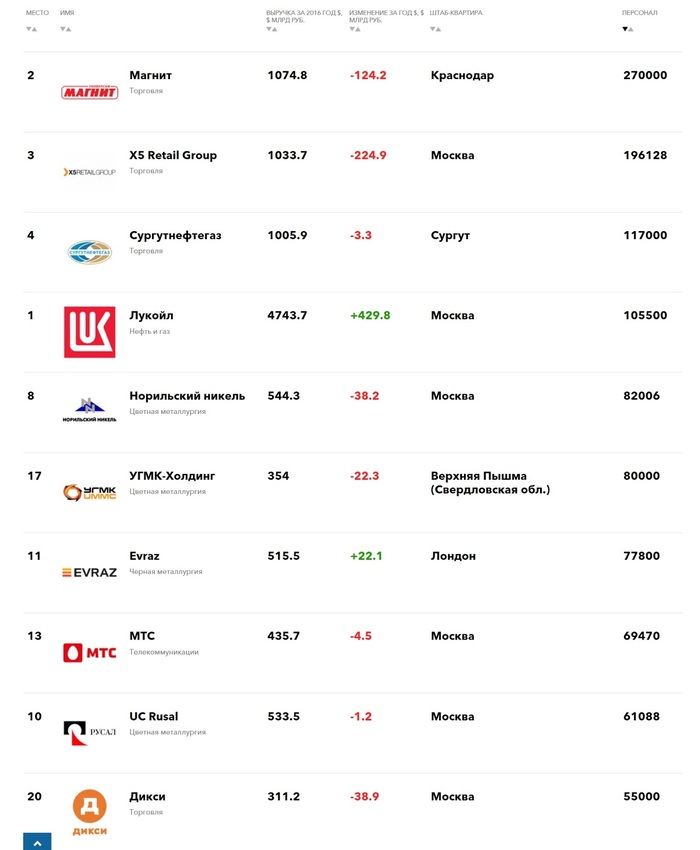

10 самых крупных компаний России по количеству персонала, 2017 год.

http://www.forbes.ru/rating/350675-200-krupneyshih-rossiyski...

Из таблицы видно, что в первой десятке на горстку хозяев работает более миллиона человек! Какие условия труда в данных монополиях, соблюдается ли Трудовой кодекс, есть ли профсоюзы: все это не наше дело. Контора частная, поэтому что хочу, то и ворочу. А дело работника сводится к следующему - подписывать рабский трудовой договор с монополистами или умереть с голоду.

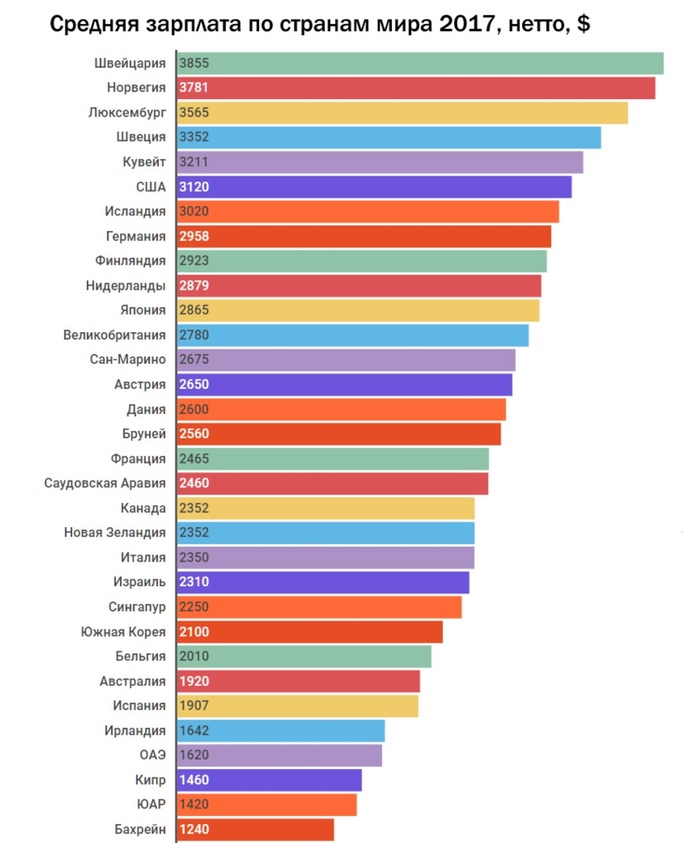

Рабочий в царской России в начале XX века получал почти в 4 раза ниже оплаты труда английского и в 5 раз ниже оплаты труда американского, рабочего. Впрочем, сейчас разрыв стал еще больше.

“Средняя зарплата по странам мира в 2017 году выглядит следующим образом: среди стран, поддающихся учету, по статистике лидирует Швейцария с результатом в $3855 на одного работника. Далее идут Норвегия и Люксембург с результатами в $3781 и $3565 соответственно. Последнее место у работников в Зимбабве, $21 – среднемесячная заработная плата там.

Россия среди 157 стран... заняла 69-е место с показателем в $615 среднемесячной зарплаты (между Латвией и Перу, прим.авт.)”.

http://investorschool.ru/srednyaya-zarplata-po-stranam-mira-...

Средний годовой заработок фабрично-заводского рабочего по официальной статистике составлял в 1901 году - 201 руб., в 1905 году - 205 руб., но далеко не всегда рабочий получал их на руки. Капиталист накладывал на трудящихся различные штрафы, задерживал зарплату, чинил поборы и пр. Искать защиту рабочему в те времена было не у кого, только в организованном единстве с другими рабочими. Спустя сто лет ничего не изменилось. В царской России, как и в России буржуазный будущее работника целиком и полностью зависит от обстоятельств. Экономический кризис, технический прогресс, самодурство начальства или, не дай бог, борьба за свои права могут послужить поводом к увольнению. При царе увольняли тысячами, тысячами увольняют и сегодня. В один момент трудящийся становится безработным.

Учет количества безработных в царские времена велся плохо, никаких пособий по безработице не было и в помине. В 1913 году из переписи, которая проводилась в некоторых крупных городах, было выявлено 0,5 млн. безработных. В деревне в 1900 году насчитывалось более 20 млн. “лишних” рабочих рук. Не занятые в деревнях стремились в крупные города, где крестьяне пополняли количество безработных, а из крупных городов безработных власти в принудительном порядке выселяли в деревню.

(К.И.Суворов, "Исторический опыт КПСС по ликвидации безработицы")

К чему этот исторический экскурс в царскую Россию? Для того, чтобы показать разницу в жизни трудящихся при капитализме и при социализме. Показать эту разницу не просто в зарплате, количественно она может быть выше при капитализме, а в самом отношении к пролетариату в обществе, когда он - господствующий класс и когда он - класс эксплуатируемый. Весь вопрос в том, кому принадлежат средства производства?

14(27) ноября 1917 Совнарком издал «Положение о рабочем контроле». Прошу обратить внимание на “рабочий контроль”, именно о нем говорили большевики в преддверии революции, а никак не о передаче заводов и фабрик в собственность рабочих этих предприятий. Большевики ратовали за общественную собственность. Органы рабочего контроля были учреждены не только на каждом предприятии, но и в каждом городе, губернии и промышленном районе как органы Советов с подчинением Всероссийскому совету рабочего контроля как высшему центральному органу рабочего контроля.

Рабочий контроль был подготовительным мероприятием к национализации промышленности. Он ограничивал свободу капиталистов, обуздывал их эксплуататорские поползновения, ставил деятельность капиталистов под контроль рабочих масс.

“Проведение декрета о рабочем контроле вызвало ожесточенное сопротивление буржуазии и послужило фактически началом национализации промышленности. Капиталисты отказывались признавать органы рабочего контроля, закрывали фабрики и заводы, проводили открытый и скрытый саботаж. Ответом на это была конфискация предприятий центральными и местными органами Советской власти в собственность государства. Так, 4(17) ноября 1917 за отказ подчиниться рабочему контролю была национализирована декретом Совнаркома фабрика Товарищества ликинской мануфактуры А. В. Смирнова. За этим последовал ряд новых декретов о национализации отдельных предприятий и акционерных обществ. Например, 27 декабря 1917 (9 янв. 1918) было национализировано всё имущество акционерного общества Сергинско-Уфалейского горного округа; 17 (30) января 1918 — имущество Сестрорецкого металлического завода, и т. д. В итоге этих мероприятий уже к концу февраля 1918 в руках пролетарского государства находилось (вместе с казенными заводами) 859 национализированных предприятий, а к концу июня 1918 — 1535 предприятий. Начиная с мая 1918 национализируются целые отрасли промышленного производства. Так, декретом от 2 мая 1918 была национализирована сахарная промышленность, декретом от 20 июня — нефтяная, а декретом от 28 июня — крупные предприятия горной, металлургической, металлообрабатывающей, текстильной, электротехнической, лесопильной, деревообделочной, табачной, стекольной, керамической, кожевенной, цементной и прочих отраслей промышленности. К 1 января 1919 число национализированных предприятий составляло 3668 (т. е. почти вся крупная промышленность). Наконец, постановлением ВСНХ от 29 ноября 1920 были национализированы все предприятия, находившиеся во владении частных лиц или обществ, имевшие свыше 5 рабочих при механическом двигателе или 10 рабочих без механического двигателя. Это постановление ВСНХ явилось завершающим актом национализации промышленности”.

БСЭ, Изд. 2, Том 29, http://bse2.ru/book_view.jsp?idn=030294&page=284&format=html

Забрав власть и средства производства в свои руки, большевики использовали их, чтобы провести в жизнь интересы трудящихся. Взять, хотя бы, Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 30 октября 1917 года “О восьмичасовом рабочем дне”, в котором не только ограничивался рабочий день, но и прописывались условия труда на вредном производстве, распорядок дня, запрещался детский труд и т.п. Разве выгоден был этот Декрет капиталистам? Нет. Разве смогли бы большевики провести этот декрет в жизнь, не овладев средствами производства? С большим трудом, если бы удержались у власти. Но в том-то и дело, что без национализации средств производства большевики не смогли бы продержаться у власти. Одно тянет за собой другое.

Решить проблему с безработицей Советской власти удалось к 1930 году. Индустриализация страны позволила не только занять безработных, но и поглотить высвободившееся в ходе коллективизации крестьянские руки. С одной стороны произошло это не мгновенно, а спустя 13 лет после революции, зато при капитализме безработица существовала бы всегда. Современная действительность неумолимо это доказывает. По состоянию на вторую неделю марта 2018 года 3,8 млн.человек Росстат квалифицировал как безработных. http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/78.htm

Вдумайтесь, это после 60 лет отсутствия безработицы в СССР! Это такая же дикость, как если бы царь снова сел на российский престол и самодержавно правил до конца дней своих. Но возврат произошел. Официально датой создания государственной Службы занятости в России считается 1991 год. Безработица вернулась, вместе с капитализмом, возрадуемся! Понятно, что капиталистам необходима резервная армия трудящихся, чтобы постоянно угрожать человеку труда, держать его в страхе перед безработицей, сдерживать его борьбу за заработную плату и т.п. Зато при социализме безработицы не будет, не будет праздных классов и прослоек. Кто не работает, тот не ест!

Наверное перечислять преимущества национализации промышленности пролетарским государством можно бесконечно. Здесь и отсутствие паразитов-капиталистов, обобществление всего совокупного продукта промышленности в руках государства, его распределение, контроль качества, единые ГОСТы, улучшение условий труда, сокращение рабочего времени, единая тарифная сетка заработной платы и прочее. Патриотам согреет душу следующий факт, что только пролетарская национализация позволит избавиться от иностранного участия в российских компаниях и от иностранных компаний на территории страны в целом.

Наша социалистическая Родина встанет на путь экономической самостоятельности, что не означает автаркию. Бананы, кофе и лобстеров Советская власть будет закупать за рубежом, а вот производить станки, машины и высокотехнологичное оборудование будет дома. Но это уже тема следующей статьи…

Кирилл Поляков

Везучий уборщик.

Полиция утверждает, что их владелец так и не дал о себе знать. Если он не объявится в ближайшие шесть месяцев, официальным их владельцем станет уборщик.

Если настоящий владелец все-таки выйдет на связь, уборщику в любом случае причитается 20% от рыночной стоимости золота. Однако в том случае, если слитки как-то связаны с преступной деятельностью, он ничего не получит.

В России МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В России с первого мая уровень минимального размера оплаты труда впервые сравняется с прожиточным минимумом в 11 163 рубля.

Как ранее заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев, это затронет миллионы человек, включая работников бюджетной сферы.

По словам премьера, из резервного фонда правительства на это выделяют более 16 миллиардов рублей в дополнение к 20 миллиардам, распределенным в марте.

Кроме зарплат, это отразится на оплате декретных отпусков и пособий по уходу за детьми до полутора лет для работающих граждан, а также на оплате больничных.

Однако речь идет только о минимальных выплатах.

Как это работает?

Максимальный размер декретных выплат с первого мая не изменится, поскольку он привязан к предельной базе по взносам в Фонд социального страхования, ежегодно утверждаемой правительством.

Таким же образом рассчитывается пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Однако, в отличие от декретного отпуска, выплачивается не полная сумма от средней зарплаты, а 40 процентов от нее.

Сумма МРОТ влияет лишь на минимальное пособие и только если его получает трудоустроенный гражданин — тогда размер выплаты составляет 40 процентов от МРОТ. Если же получатель пособия безработный или индивидуальный предприниматель, то используется базовый размер пособия, который не изменится при повышении МРОТ.

Размер пособия по нетрудоспособности составляет от 60 до 100 процентов от среднего заработка и зависит от трудового стажа работника. Максимальный размер выплаты рассчитывается на основе предельного значения базы по Фонду социального страхования за предыдущие два года и не зависит от МРОТ. А минимальный — исходя из действующего на момент открытия больничного минимального размера оплаты труда. Минимальный размер выплачивается в случае, если в расчетном периоде у работника не было заработка либо средний заработок был меньше 24-кратного МРОТ.

"Чрезвычайно важное решение"

Ранее в Госдуме рассказали, как новая мера повлияет на ситуацию в стране.

По словам первого заместителя руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, повышение МРОТ до прожиточного минимума поможет улучшить жизнь миллионов работающих россиян.

"Доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума — чрезвычайно важное решение, направленное на улучшение жизни миллионов работающих граждан и на декриминализацию отечественной экономики", — уточнил политик.

Идею повышения МРОТ прокомментировали и в Совете Федерации. Так, сенатор Валерий Рязанский назвал инициативу президента важным решением. В прожиточный минимум стоит включить не только продукты питания и предметы первой необходимости, но и бытовые услуги, а также услуги объектов культуры, добавил он.

"Здесь важно отслеживать ценовой порядок, продовольственную группу товаров, промышленную, услуги. Человек не может жить, руководствуясь только минимальной потребительской корзиной", — заключил Рязанский.

Не единственный способ

В свою очередь, Дмитрий Медведев отметил, что повышение МРОТ не единственный способ разрешения проблемы бедности.

"Я считаю бедность наиболее сложной и кричащей проблемой современной России <…> Шаги должны быть комплексными — невозможно решать этот вопрос только путем увеличения МРОТ, как бы нам этого ни хотелось. Я уже не говорю о том, что денег на увеличение минимального размера оплаты труда в бюджете в настоящий момент нет", — подчеркнул премьер.

Он также добавил, что российские власти занимались вопросом бедности еще с начала 2000-х годов, когда к малоимущим относились порядка 30 миллионов человек. Сейчас, по словам Медведева, с учетом кризиса в стране проживают 20 миллионов бедных.

Раньше срока

Ранее президент России Владимир Путин подписал документ, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума с первого января 2019 года.

Позже российский лидер рассказал, что у властей есть возможность уравнять эти два показателя к 1 мая 2018 года. Такое решение затронет четыре миллиона граждан, уточнил Путин.

Споры о возможности повышения МРОТ велись 25 лет.

РИА Новости https://ria.ru/society/20180501/1519724964.html