Кровь полилась рекой. Стоны, вопли, мольбы, проклятия и боевые крики стояли гулом, сопровождаемые барабанным боем, ружейной трескотнёй и пушечными выстрелами. Каждый шаг на улицах покрыт был побитыми, все площади были устланы телами, а самое страшное истребление было на берегу Вислы, на виду варшавского народа.

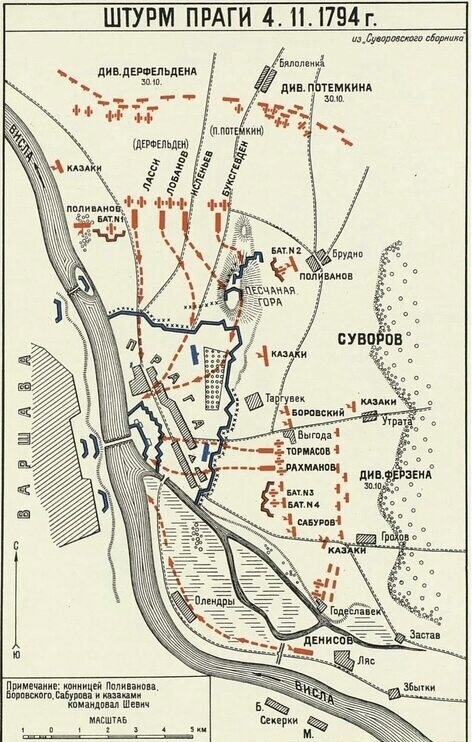

Шел 1794 год. Русская армия под командованием Александра Васильевича Суворова сосредоточилась под польской Прагой, предместьем Варшавы. Суворов имел данные, что город обороняли порядка 30 тыс. человек. Но думаю, что эта цифра несколько преувеличена. В то же время цифра в 10 тыс., указанная Вавржецким, тоже является неверной. Суворов, в свою очередь, располагал армией в 25 тыс. солдат и офицеров.

Диспозиция русской армии

Диспозиция Суворова, основанная на рекогносцировке, заключалась в следующем. Армия была разделена на 7 колонн, по две Дерфельдена и Потемкина, три Ферзена. Четыре колонны должны были атаковать северную сторону города, а оставшиеся три — восточную. Каждую колонну должны были сопровождать 128 стрелков, 472 работника и 30 человек с шанцевым инструментом. Работники должны были нести штурмовые принадлежности, первые же — защищать своим огнем наступающие колонны. Вслед за колоннами шли резервы пехоты и кавалерии. Что примечательно, часть кавалерии была спешена.

Атаковать следовало по сигналу ракеты. Первые четыре колонны должны были с ходу выбить противника с передовых укреплений и на их плечах ворваться на вал главного ретраншемента. Затем три колонны атакуют укрепленную ограду Праги, в то время как первая колонна направляется вдоль берега и отрезает обороняющихся от моста, соединяющего Прагу с Варшавой. Причем 5-я и 6-я колонны должны были вступить в бой, когда первые четыре уже выбьют противника с передовых укреплений. 7-я колонна выступает на 2 часа раньше остальных, занимает батареи правого фланга противника и помогает 1-й колонне отрезать Прагу от Варшавы.

Вся полевая артиллерия, под прикрытием кавалерии, располагается на валах внешнего ретраншемента, а после занятия Праги переводится на берег Вислы для обстрела Варшавы.

Кавалерия, возглавляемая генералом Шевичем, была разделена на четыре части. Одна часть расположилась в интервалах 4-й и 5-й колонн, другая — правее 5-й колонны и в интервале 4-й и 5-й колонны, третья — между 6-й и 7-й колоннами, четвертая — по флангам армии и при 6-й колонне.

Штурм Праги

В 2 часа ночи 7-я колонна вышла в назначенное место. В 3 часа свои позиции заняли остальные колонны. Двигались в абсолютной тишине. Заняв позиции, колонны встали в ожидании сигнальной ракеты. В 5 часов утра ракета взвилась в небо. Первые четыре колонны пошли на приступ, старясь двигаться в тишине и постепенно увеличивая темп движения. Наступление русских колонн оказалось для поляков полной неожиданностью. Они ожидали штурма, но несколькими днями позже.

Первыми вступили в бой 1-я колонна генерал-майора Ласси и 2-я колонна полковника князя Лобанова-Ростовского. Атакуя под плотным ружейным и артиллерийским огнем, колоннам удалось сохранить боевой порядок. Накрыв волчьи ямы плетнями и закидав ров фашинами, русские солдаты ворвались на вал. Здесь их ждало упорное сопротивление польских солдат. На этом участке обороной руководил отважный генерал Ясинский, поклявшийся вернуться в Варшаву победителем или погибнуть. Сдержав свое слово он навеки остался лежать на поле боя с саблей в руках. Гибель командира подорвала стойкость поляков, и они начали отступать.

3-я и 4-я колонны наступали по песчаной местности, что сильно утомляло солдат. Многие из рабочих, ввиду усталости, побросали плетни, поэтому через волчьи ямы пришлось пробираться по наложенным на них штурмовым лестницам. 3-я колонна генерал-майора Исленьева преодолела волчьи ямы и рвы двух передовых шанцев, взобралась на парапет, опрокинула обороняющихся и бросилась к главному ретраншементу.

В это время польская кавалерия готова была ударить во фланг наступающей 3-й колонны. Генерал Исленьев, моментально оценив обстановку, отдал приказ двум батальонам развернуться вправо и с криком «ура» бросились на строящуюся в боевые порядки польскую кавалерию. Всадники ретировались, а тем временем два других батальона уже взяли главный вал.

4-я колонна генерал-майора Буксгевдена штурмовала самый укрепленный пункт оборонительной линии. Тут находился каменный кавальер, а главный вал был усилен рядом палисадов. Но атакующий порыв русских солдат был столь стремителен, что укрепления занимались одно за другим. С ходу удалось занять и кавальер.

Наиболее быстро продвигались 5-я колонна генерал-майора Тормасова и 6-я колонна генерал-майора Рахманова. В одно мгновение противник был выбит с главного вала и артиллерийских батарей. Со своей задачей справилась и 7-я колонна генерал-майора Денисова. Преодолев путь в 8 верст, она вышла к гати, тянувшейся по топкому берегу Вислы.

5-я колонна быстро дошла до Праги и прорвалась к мосту вслед за 1-й колонной. Почти одновременно с ней в город ворвались солдаты 6-й колонны. На своем пути они уже практически не встречали сопротивления.

Резервы колонн приступили к строительству проходов через вал, по которым в бой должна была вступить кавалерия. Кавалерия была брошена на перехват отступающего противника. На берегу Вислы началось возведение артиллерийских батарей.

Таким образом, русская армия быстро прошла пространство между первым и вторым ретраншементом, ворвалась в город с разных сторон и захватила окружавший Прагу вал. Не многим полякам удалось вырваться из Праги в Варшаву.

Сам Суворов с самого начала штурма располагался на холме в версте от передовых линий. В своей реляции Суворов отмечал, что войска продвигались стремительно, сражались не столько с особенной энергией, сколько с крайним ожесточением. Ожесточение возросло, когда солдаты ворвались в Прагу.

Положение жителей Праги осложняло то, что многие из них заперлись в домах и открыли огонь по русским солдатам. Это еще более усилило ярость русских солдат.

Суворов, не ожидая такого ожесточения, принял единственно верное решение. По его приказу был разрушен мост, соединяющий Прагу с Варшавой. Если бы русские солдаты ворвались в Варшаву, то их было бы не остановить, и город бы попросту захлебнулся в крови.

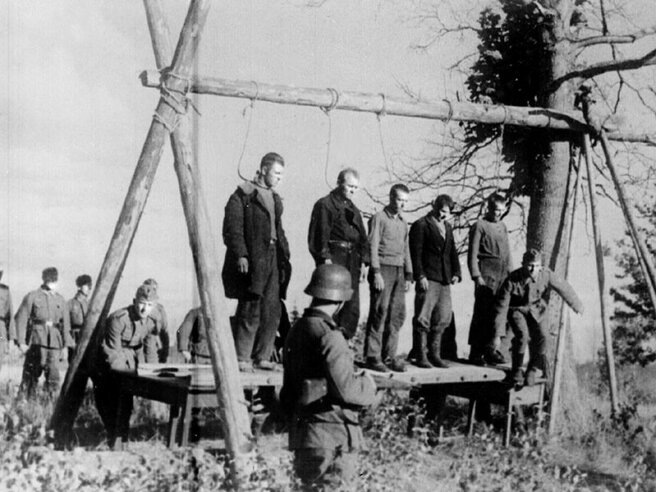

В чем причина подобного ожесточения? Русские солдаты прекрасно помнили ту резню, которую поляки устроили 17 апреля 1794 года. Ту самую резню, которую позже назовут «Варшавской заутреней», когда безоружных русских солдат и офицеров резали в варшавских храмах. Тем более, что в штурме Праги участвовали и те полки, солдатам которых удалось вырваться из Варшавы в апреле 94-го года.

Подписывайтесь на мой канал в Телеграм