RebelPixie

Мобилизация без военника

Вопрос для друга. Не для того друга, а для реального.

Есть у меня товарищ, живет в МСК. В 200х - году, будучи еще школьником, эмигрировал с родителями из Украины в эту самую МСК. Закончил школу, поступил в ВУЗ ( РМАТ, как я понимаю, это не государственный ВУЗ), далее в аспирантуру, шоб от армии откосить...

Так вот, вопрос. Ему сейчас не сильно за 30, военника у него нет, с его слов в военкомате он был черт знает когда, и с тех вообще переехал из МСК в подмосковсье, где сейчас и прописан. Но живет уже снова в МСК ( я сам в ахуе). На работе, выходит, особо не требовали военник до этого.

Как в таком случае ему придет повестка, придет ли, какая у него категория и т.д и т.п? И стоит ли ему что-то узнавать самостоятельно, если служить он не хочет?

Не подавай виду

Однажды ты сядешь не на тот трамвай, зайдёшь в старую телефонную будку, спустишься в соседский погреб, заглянешь в колодец, перепутаешь двери, свернёшь не туда, ступишь на тёмную лестницу, и весь мир вдруг переменится.

Что делать тогда? Главное — не подавать виду.

Эта история началась со старой школьной парты. Урок был скучен, как скучно всё в восьмом классе, когда тело уже потряхивает от гормонов, а тебя просят решать задачки про спешащие навстречу товарняки. От безделья я раскачивался на стуле, надеясь, что он завалится на сидящую рядом Нинку, та взвизгнет, и я под шумок проверю, не обманывает ли меня её лифчик. Но когда я уже был готов застать Нинку врасплох, взгляд мой привлёк торчащий из-под парты листок. Он был всунут в отверстие металлического профиля, куда поколениями запихивали всякий сор, и просто умолял потянуть за ровный чистенький сгиб. Если бы я только знал, к чему это приведёт! Тогда бы я выпрямился, вперился в доску и решал бы стучащие задачи про товарняки, пока не поступил бы в университет вагоновожатых, лишь бы укатить подальше от того, что мне открылось.

За давностью лет я могу лишь приблизительно пересказать содержание записки. Её написал кто-то из параллели, и начиналась история вполне комично. Парня, что называется, припёрло: он чуть не оподливился прямо на математике и, уже вылетев из класса, осознал, что до туалета просто не добежит. От отчаяния он сунулся в учительскую уборную, и она оказалась незапертой! Счастливчик восседал на учительском толкане аки царь и вершил свои черные дела. Попутно он подробно описывал обстановку уборной, совсем не похожую на зассанный школьный сортир. Там даже книжка лежала, первый том «Унесённых ветром». От нечего делать засранец начал листать её. Особенно его поразили слова чернокожей Мамушки: «Одно дело, что жентмуны говорят, а другое — что у них на уме». Очень уж автору понравилось исковерканное слово «джентльмены». Потом парень вернулся на урок, который продолжался как ни в чём не бывало. Но вот на доске… там вместо скучной тригонометрии висели условия задачи о скорости вращения кишковорота.

Он был нарисован рядом — тошнотворная мандала из скручивающихся кишок с сизой червоточиной посредине. Центр кишковорота был неподвижен, оттуда немигающе таращилось что-то предвечное, неисчислимое, лежащее в основе всего. По краям извивались вздувшиеся кишки. Внутренний круг кишковорота вращался против часовой, внешний — по. При неравномерном вращательном движении требовалось установить угловые скорости обоих кругов, а затем вычислить угловое ускорение кишковорота.

Осыпаясь мелом, он со скрипом полз по доске.

Как помню, парня поразил даже не сам кишковорот, а сложность задачи. Он что-то спросил у соседа, но тот даже не повернул головы. Тогда он что-то спросил у соседки, но та тоже ничего не ответила. Тогда он поднял руку и спросил у учительницы. Та вперилась, будто спрашивающий был чужаком, и на парня молча уставился весь класс.

В тишине слышно было, как двигался кишковорот.

Кончалась записка тем, что автора вызвали к директору, и он якобы пишет это послание на последних минутах урока. Так, на всякий случай, анон.

Паста меня не проняла, хотя про кишковорот показалось забавным. Я посмотрел на доску. Там друг к другу по-прежнему спешили товарняки. И Нинка оставалась такой же сисястой. Да и математичка с буклями на голове меньше всего походила на того, кого интересует вращательные движения требухи.

На перемене я даже бегло пролистал преподские задачники. Там было всё как всегда: землекопы, яблоки, корабли. Никакого кишковорота. Дверь в учительскую уборную была заперта на замок.

С пацанами мы знатно поугарали над телегой и позабыли о ней. Ну, разве что Нинка, которой я засунул скомканную бумажку за шиворот, как-то долго потом хихикала.

В следующий раз меня накрыло только в армии. Мне не повезло — я попал не в связь и не в обслугу аэродрома, а в самые что ни на есть мотострелки. Учебка закончилась, нас привезли в типичную Зажопинскую вэ-чэ, где пергидрольные продавщицы из магазина нижнего белья «Трусишка» считались первыми городскими красавицами. На второй год службы я считал точно так же, но когда нас, тощих и замызганных, заводили в казарму, а в ней как толстые сытые коты нас лениво оглядывали дембеля, в животе моём начался сущий кишковорот. И без знания его угловой скорости ясно было, что будут бить.

Прокачивать повели после отбоя, когда дежурный офицер, показав дневальному кулак, свинтил в общагу. Били не со злобы, а ради установления порядка, то есть во имя старых добрых традиционных ценностей. Отметеленные сослуживцы возвращались в кровать даже с какой-то гордостью — я вытерпел, причастился. Через год ко мне водить будут.

Когда очередь дошла до меня, я направился в каптёрку по длинному коридору с низким потолком. Взлётка, застеленная коричневатым линолеумом, который вечно оттирает дневальный — лицо не только роты, но и всей армии; открытое пространство, рассекающее казарму на две части, место для построений, наказаний и прокачки; путь к оружейке, каптёрке, сушилке, туалету, канцелярке, бытовке; и эти двери по бокам — казённые, из желтоватого дерева с красными пылающими табличками. Конечно, не взлётка это, а эшафот, и я шёл по нему, как и поколения моих предшественников. Во всём этом было что-то чудовищно унизительное: ты добровольно следуешь на собственную казнь и ещё поторапливаешься — успеть бы, не заставить ждать палачей. Мне пришлось несколько раз пройти по взлётке: мерзкие желтоватые двери были заперты, за ними никто не шумел. Ещё и дневальный куда-то запропастился. Я долго искал табличку с надписью «Кладовая» и даже начал себя подгонять, поэтому, когда нашёл незапертую дверь, резко рванул её.

Деды сидели за столом. Никто не обратил на меня внимания. Только тихо шелестела гора конфетных фантиков, кипел в трёхлитровой банке чай, да раскачивалась на вешалках потревоженная одежда. Развалившись на стульях, деды читали по ролям книгу. Каким-то шестым чувством я сразу узнал «Унесённых ветром».

— Поставь поднос и зашнуруй мне корсет потуже! — изображая голос Скарлетт, прочёл дюжий сержант Пелипенко. Любимой его забавой было пробивать до эха грудак.

— А какое платье наденет мой ягнёночек? — голосом Маменьки проворковал худощавый каптёр Авдеев, хитрый как хорь, у которого не допросишься ни подшивы, ни сигарет.

— А вот это! — рядовой Тагиев оттянул майку, обнажая борцовскую грудь с чёрным курчавым волосом.

— Ну уж нет! — Маменькой пропел Авдеев. — Совсем негоже этак обряжаться с утра. Кто это выставляет груди напоказ до обеда? У этого платья ни воротничка, ни рукавчиков!

А затем все они — великан Пелипенко, наглый Авдеев, заросший Тагиев — вперились в меня, ожидая ответа. На столе парил чай. Белье на полках лежало как снятое с мертвецов. Перестали раскачиваться бушлаты. А я таращился на стену — там, на фоне незнакомого триколора на меня грозно смотрел чужой верховный главнокомандующий.

Из глубин памяти вдруг всплыла та странная школьная записка:

— Одно дело, что жентмуны говорят, а другое — что у них на уме.

Уж не знаю, почему эта дичь пришла мне в голову, но я был уверен, что отвечать нужно именно так. После недолгого молчания деды начали истерически ржать. Они били ладонями по столу, лягались, разбрызгивали чай. Из глаз у них текли слёзы, а от мощного фырка Пелипенко по каптёрке разлетелись фантики. Давясь от смеха, Авдеев достал бельевое клеймо и с грохотом забил им по страницам. Хихикающий Тагиев едва успевал их переворачивать. А потом деды стали по-рыбьи разевать рты, будто им не хватает воздуха, и сипло повторять:

— Жентмуны! Жентмуны!

Совсем потерявшись, я выскользнул из каптёрки. Вернувшись к товарищам, я не ответил на расспросы и лишь тихо сказал: «Следующий». Накрывшись одеялом, я слышал чьи-то неуверенные шаги, хлопок двери, голоса, вскрик, звуки ударов. Затем виноватое, а потом чуть горделивое шарканье. И злое: «Следующий».

Так я впервые не подал виду.

Первый год службы был трудным, хотя ко мне так никто и не притронулся. Даже ухмыляющийся Пелипенко ни разу не пробил мне грудак. Авдеев всегда выдавал новое бельё, а Тагиев не звал бороться. Сослуживцы заподозрили во мне стукача, который шпионит для ротного, что я не спешил опровергать — мне нравилось сложившееся положение. К тому же я не мог сказать, что всё дело в том, что я рассмешил словом «жентмуны» ротных рулей.

В библиотеке нашёлся серый двухтомник «Унесённых ветром». Никаких печатей на его страницах не оказалось. Судя по карточке, я вообще был первым, кто взял почитать эту книгу. Измучив себя, я кое-как одолел роман. Ничего странного или ужасного в нём не нашлось. С этим согласился даже Авдеев, по долгу службы шмонавший тумбочки. Выудив оттуда книгу, каптёр брезгливо перелистал её:

— Ты ботан что ли?

Я ждал чего угодно — тайного знака, понимающего кивка, быстрого внимательного взгляда, пусть даже нового вызова в каптёрку, а получил тупой вопрос хитрого парня из глубинки, который полагает, что заведовать бельём в казарме — это путь к успеху, а книги — развлечение чепушил. Но ведь сам Авдеев ласковым голосом негритянки спрашивал какое платьишко наденет мохнатый Тагиев! Это он изгибался худым костлявым телом! Он читал книгу! И чёрное клеймо ставил тоже он!

Каптёр уже потрошил другую тумбочку, с матом выбрасывая оттуда горсти барбарисок. Конфетки весело скакали по казарме, закатывались под койки, смотрели на меня красными скрученными кончиками и знали что-то, чего я не знал.

Проносив в душе стойкую ненависть к слову подшива, я дембельнулся свободным человеком.

Семья встретила радостно. Отец, тоже служивший, немного даже заревновал — раньше он один мог травить армейские байки, а теперь я и сам мог развлекать многочисленных родственников. Мать хлопотала на кухне — такая же любимая, как и два года назад. Сестрёнка подросла и готовилась огорошить родителей подростковыми закидонами.

На обед подали суп с копчёностями. Когда все расселись, мать оглядела стол и попросила принести хлеба. Я безуспешно обшаривал кухню, а отец кричал про стынущую водку и гремел половником. Хлеба нигде не было. Я сунулся даже в нишу под подоконником, откуда повеяло той же холодной из детства тьмой. Протиснувшись мимо закруток, я тщетно попытался нащупать заднюю стенку. Пальцы обволакивала пустота, чёрные пустынные воды касались моей длинной, давно уже не детской руки и вытягивать её обратно было даже немного страшно, как что-то совсем чужое.

Заглянув в зал, я хотел уточнить, где хлеб, но осёкся — моя семья, наклонившись над тарелками, сцеживала слюну в парящий суп с копчёностями. Зажмурив глаза, сложив на коленях руки, родственники сбрасывали в суп серебристую нитку слюны. В сцеживании этом не было различий — грузный работящий отец, домохозяйка-мать, вертлявая сестрёнка — все они пускали слюну одинаково, в одной и той же позе, неразличимо медленно, с застывшими лицами. Внешне такие разные, они склонились над тарелками едино, как послушная часть чего-то скрытого, общего и мне неведомого.

Я осторожно вернулся на кухню. Уперев руки в подоконник, выдохнул. С хлебной корзинки слетел пакет. Я тупо уставился на ломти бородинского. С ними было что-то не так. Хлеб лежал аккуратными треугольниками, как в столовой. Мать никогда не резала хлеб треугольниками. Я это точно помнил. Всю жизнь помнишь, как мать резала хлеб.

В зал я возвратился с опаской, но меня лишь шутливо пожурили за возню. Отец громко готовился к водке. Сестрёнка игриво размешивала суп. Мать заправляла салат. В чашках не было ни намёка на слюну, и вскоре начались те семейные расспросы, которые невыносимы в юности и по которым так тоскуешь, когда тебя уже некому позвать к столу.

Мать интересовало не били ли. Отец тут же вклинился «Как себя поставишь!», а я вполне честно ответил, что меня не трогали. Правда, умолчал о причинах. Сестра явно скучала, поэтому я вспомнил, как однажды мы поймали носочных воров — застирали носки в зелёнке и на вечерней поверке часть роты красовалась изумрудными ступнями.

— А ещё что было? — заинтересовалась сестра.

Я рассказал, как здоровенный сержант Пелипенко тайно смотрел мультики.

— А ещё?

Я рассказал, как несколько бухариков устроили погром в аккумуляторной, чем подорвали обороноспособность полка.

— А ещё?

Я рассказал, как мы разгружали вагон, чтобы загрузить его обратно.

— А ещё!?

Я рассказал, как на тряске одеял мы порвали одеяло.

— А ещё!!?

Я рассказывал, а семья жадно требовала ещё. Перестали греметь ложки. Никто не ел хлеб. Спрашивали недослушав, прерывая на полуслове. Близкие допытывалась, не приключилось ли со мной в армии чего-то странного, и глаза их горели.

— А ещё!?

Изо рта у них опять потекла слюна. Она падала в чашки, рвалась при крике, раскачивалась и летела на пол. Родственники не замечали её, не пробовали сглотнуть или вытереть, словно слюну эту вырабатывали не они сами, а что-то сидящее внутри них.

— Сыночка… а ещё что было?

Я молчал. Я знал, что ни в коем случае нельзя рассказывать про жентмунов. И ещё я знал, что семья хотела услышать как раз про них. Сестра в нетерпении стучала беленькими молодыми зубками. Мать задумчиво разглаживала скатерть. Отец смотрел в супницу. Они ждали. И я ждал. Они молчали. И я молчал. В армии я увидел то, чего не должен был. Это было не моё. И это у меня хотели забрать.

А на десерт подали торт-зебру. И вкусен он был, словно мне снова шесть лет.

Вечером в клубе ждали друзья. Бармен мешал коктейли, я безразлично опрокидывал их. Я не мог избавиться от ощущения, что приятели вот-вот поведут себя так же, как и моя семья. Но их простоватые рожи сияли, тела дёргались под музыку, и вскоре пространство так расплылось, что я не заметил, как оказался рядом с Кешей — тем странненьким пареньком, который есть в каждом классе.

Кеша с ранних лет увлекался гаданием. Звёздный час Кеши настал в девятом классе, когда подряд сбылось три его предсказания. Учителя болели, контрольные не начинались, и Кеше даже почти уже дали, но вот дальше, вплоть до самого выпуска, из его пророчеств не сбылось вообще ничего. Хотя прорицал Кеша с удвоенной силой. Он постоянно читал журнальчики с провинциальными НЛО и был единственным, кто отнёсся всерьёз к записке о кишковороте. Конечно, я ничего не рассказал Кеше про жентмунов. Просто намекнул, что имеется интерес. Было бы неплохо проверить. Есть кто на примете?

На выходных Кеша повёл меня в старый парк развлечений. Был вечер, солнце просеивалось из-за деревьев, и сосны, помнящие меня ещё младенцем, раскачивались в подступающей темноте. Там, как древние окаменевшие звери, проступали аттракционы. У закрытого тира, покуривая, нас ждал Чирик.

Это был нездорового вида мужик лет пятидесяти, пустой взгляд которого выдавал опытного алкоголика. Полный, с зализанными сальными волосами, Чирик смотрел на мир вдавленными глазами-кнопками на одутловатом лице. Кеша протянул ему бутылку водки, и Чирик, не говоря ни слова, завёл нас в тир. Мы уселись на матах возле стенда, на котором парило множество птиц — от фазанов до доисторических птеродактилей. При попадании из мелкашки птицы издавали клёкот и били механическими крыльями. Сейчас они молчали, отдыхая от вечной на себя охоты.

Чирик отсалютовал мишеням бутылкой. Кеша раскрыл принесённую книгу. Магия была в том, что во время чтения мужик начинал щебетать. «Чирик!», — изрекал пьяница, и Кеша отмечал нужное слово. Алкаш отпивал водки, безразлично смотрел в угол, а потом вновь стрекотал. Чирикал он без всякой системы: мог выделить трелью целую строчку, а мог молчать всю страницу. Книга тоже могла быть любой. Постоянство проглядывало только в поглощении водки.

Россказням Кеши я сперва не поверил, но мужик и вправду стал почирикивать тонким, совсем не шедшим ему голоском, словно у него внутри жила канарейка. Кеша тут же отмечал слово и продолжал гнусаво читать. Напившись и начирикавшись, ведун отрубился, на чём связь с потусторонним миром оборвалась.

Разумеется, в тетради оказалась полная белиберда. Кеша виновато проблеял, что нужна была закусь, а я устало обводил взглядом храпящего Чирика, укатившуюся в угол бутылку, птиц, грозно воздевших крылья, и придурковатого Кешу, которому я зачем-то доверился.

Всё-таки иногда неудачник — это просто неудачник.

К Чирику я вернулся только через месяц. Не сказать, чтобы за это время что-то произошло. Только однажды, на выходе из автобуса, моё плечо тронула дрожащая рука и старушечий голос невнятно спросил: «Моложой человек, вы выходите?» Я сказал «Да», и сумасшедшая счастливо заулюлюкала на весь салон, будто я согласился выйти за неё. Мой краткий ответ словно замыкал какую-то последовательность, был последним звеном цепочки событий, источником которой был я.

Поэтому мне требовались ответы.

Чирик встретил равнодушным взглядом. Он был по погоде закутан в бушлат, откуда смотрели пустые, давно выцветшие глаза. В них застыло предельное понимание, после которого утрачиваешь интерес к жизни. К заветревшейся мясистой губе прилипла сигарета. Безрадостно тлел огонёк. Чирик молча принял две бутылки, колбасную нарезку и пустил меня в тир.

Я же раскрыл «Унесённые ветром».

Я выбрал отрывок поближе к откровениям Маменьки о жентмунах, и Чирик почти сразу заголосил. Если Кеше он пел безучастно, просто в счёт оплаты, то на первых моих словах вскинулся, с ужасом посмотрел на книгу, а затем защебетал, затрещал, запосвистывал. Чириканье его было испуганным, словно алкаш делал что-то против собственной воли, но не мог перестать из-за данного обещания. Чирик опрокидывал стопку за стопкой, вскрикивал и смотрел на меня так жалостно, будто я мучил его.

Автор: Володя Злобин, участник Мракопедии. Продолжение в коментах.

Цап-цап

Остановка

Асфальт на подъезде к Жданово заменили, а вот остановка осталась прежней — вся в дырах и проплешинах, через которые была видна застрявшая в цементе арматура. Изнутри темнели какие-то агитационные плакаты — то ли зовущие на давно прошедшие выборы, то ли на какие-то бесполезные собрания. Рядом с остановкой торчал огромный цементный пшеничный колос с надписью «Колхоз „Пламя“». Он тоже не изменился за прошедшие годы — лишь еще больше потемнел да рельеф на самой его верхушке уже начал осыпаться.

Семен подтащил свою сумку к остановке, присмотрелся было к лавочке, но та, грязная и обшарпанная, не вызвала в нем доверия. Тогда Семен поставил сумку на асфальт, где почище, достал сигарету — и закурил. Обернувшись на дорогу, он проводил взглядом исчезающий за поворотом автобус. Когда тот скрылся окончательно, Семен стал смотреть по сторонам.

Сверху палило солнце. Пахло разогретым асфальтом. По обочине дороги, по направлению к городу, топала совсем молодая, лет двадцати, девчонка в ярко-желтых шортах и розовых шлепках. Поравнявшись с остановкой, она заметила Семена и сбавила шаг.

— Здравствуйте, — сказала она.

— Добрый день. — Семен улыбнулся. Он никак не мог привыкнуть к тому, что в деревнях все друг с другом здороваются. — А вы местная?

— А что? — поинтересовалась девушка. В ее голосе послышалось праздное любопытство.

— Я здесь в детстве когда-то жил. — Семен улыбался, щурясь на солнце. — Лет в шесть сюда приехал, почти на полтора года. Когда родители переезжали в Москву и ремонт там делали, а старую квартиру уже другим людям продали. У меня тут тетка жила, Маргарита Павловна, вон там, за речкой…

— Так она померла уже давно, — безразлично произнесла девушка, но вдруг спохватилась. — Ну, то есть вы же знаете?

— Да, знаю. — Семен кинул окурок в урну, но промахнулся. — Родственники ее из Калининграда письмо присылали, настоящее.

— В смысле — настоящее?

— Бумажное. На бумаге то есть.

Девушка непонимающе смотрела на Семена. Тот рассмеялся и пошел в сторону урны, рядом с которой продолжал дымиться бычок.

— Я к тому, что в наше время письма все шлют электронные. А тут — настоящее, бумажное письмо. Оно, правда, пришло, когда уже похоронили ее, поэтому я и не приехал. Только вот сейчас собрался.

— Так и дома ведь ее уже нет. — Девушка вытащила одну ногу из сланца и, вытянувшись, словно цапля, с наслаждением почесала пяткой у колена другой ноги. Затем сложила руки на груди и зевнула. — Сгорел год назад. Там алкаши летом жили. С ними и сгорел.

— Как с ними? — Семен, выпрямившись с дымящимся в пальцах бычком, обернулся к девушке. — Прямо с людьми?

— Говорю же — с алкашами.

— А много?

— Четверо.

— Ужас. — Семен посмотрел на дымящийся окурок, аккуратно потушил его и кинул в урну. — Но я так-то не в дом приехал. Я за грибами.

— За грибами? — протянула девушка. — Это за какими такими грибами?

— За вашими грибами. — Семен вернулся к своей сумке и легонько ее пнул. Сумка отозвалась металлическим звяканьем. — Вот и ведро с собой взял. В Смоленске, на вокзале, купил. Четыреста рублей. Оцинкованное.

— Так какие сейчас грибы? — удивилась девушка. Она уже опустила ногу, но обратно в сланец засовывать ее не спешила. — Это в августе надо приезжать или даже в сентябре. Сейчас сушь. Сыроежки только если, ну и лисички, да они с червями сейчас будут.

— Да нет. — Семен посмотрел в сторону леса. — Я помню, тут грибов полно, все лето можно собирать. Где-то вон там, несколько километров если в ту сторону, там после плотины дорога такая была…

— Это на болото, что ли? — Девушка нахмурилась.

— Ну да. Там же грибы сейчас есть? На опушках, в смысле.

— Ну да, наверное. Так то ж болото.

— Ну и чего, что болото? Грибы-то везде грибы.

Девушка с интересом разглядывала Семена, затем улыбнулась и покачала головой.

— Ну вы даете. На болото в одиночку, не зная дороги?

— И что? Опасно там, что ли?

— Бывает, — просто кивнула девушка. — Там же топь. И кочки все одинаковые да деревья. Заплутаете — до ночи не выберетесь. А ночью — все.

— Что — все? — Семен вытащил из сумки бутылку «Селивановской», открутил крышку, приложил к губам и поморщился. Минералка на жаре стала теплой и невкусной. — Русалки, что ли, в болото утащат?

— Да черт его знает. — Девушка пожала плечами. — Люди так-то пропадают, а отчего — не знает никто. Может, и русалки.

— Серьезно? — Семен убрал бутылку воды обратно в сумку. — Прямо вот так и говорят? Что русалки утащили?

— Говорят, что без вести пропали. В болотах пропадешь — тебя быстро оприходуют. Подъедят до костей, а потом мхом порастешь — и не найдет никто. Или в трясину ступишь — а ряска через несколько минут сойдется — как будто и не было тебя.

— И много пропадают?

— Ну — так… В прошлом году — один всего…

— Пьющий? — уточнил с улыбкой Семен.

— Пьющий, да трезвый. — Девушка нахмурилась и наконец убрала ногу в шлепок. — А вообще — застоялась я. Мне пора к дому идти. А вы ступайте — куда хотите, хоть на болото. Я отговаривать не буду.

— Погодите. — Семен шагнул навстречу к ней. — Я не хотел грубить, честно. Просто я в места дурные не верю. Пропадают-то люди везде. Знаете, сколько в Москве пропадает? Там каждый день — по нескольку человек без вести пропадает, и не всех потом находят. Поэтому — ну болото и болото. У меня в августе и времени не будет. А тетя моя круглый год на этом болоте грибы ведь собирала. И ничего.

— Ну так она ж здесь жила, знала, где можно… — Девушка неопределенно махнула рукой. — У нее, может, свои способы были.

— Способы?

— Она у леса жила, много чего знала. Где пройти, куда не соваться. Поэтому и одна могла на болота. А обычный человек и пропасть может.

— Так я ж не дурак, знаю все. — Семен наклонился и расстегнул сумку. — Вот, у меня и компас, и вода, и брикеты протеиновые — если заблужусь. Но самое важное, — он вытащил ведро с пожитками, поставил на асфальт и хлопнул рукой по опустевшей сумке, в которой осталась лежать одежда, — вот эта вот сумка.

— А что в ней? — девушка попыталась заглянуть. — Одежда какая?

— Ага.

— И что за одежда?

— Обычная моя, городская одежда. — Семен застегнул сумку. — В обычной дорожной сумке. Кроссовки новые. Я их позавчера прикупил, гляди — разноцветные. Не надевал еще их ни разу. И брюки синие.

— И как она тебе на болоте поможет-то? Сумка твоя?

— А так, что я ее с собой и не возьму. — Семен выпрямился. — Я ее здесь оставлю, словно якорь. И этот якорь меня держать будет — чтобы, значит, не унесло…

Девушка посмотрела ему в лицо, затем нахмурилась.

— Издеваешься? — спросила она.

— Нет. — Семен рассмеялся и покачал головой. — Это я просто болтаю много. Я сумку здесь собираюсь оставить. Я всегда так делаю. Я же много где был, и все — один. Оставлю сумку свою хорошим людям — а если не вернусь, — они уж и тревогу поднимут.

— И кому ты здесь сумку оставишь? — с интересом спросила девушка. — Ты ж не знаешь никого.

— Кое-кого знаю…

Девушка посмотрела вниз, на сумку. Затем — снова на Семена.

— Это ты чего, на меня намекаешь?

— Ну да.

— Ты совсем дурной? — беззлобно спросила она. — Ты меня только что встретил.

— Ну и что?

— Я вот оттуда шла, — она махнула рукой за спину. — А ты здесь стоял. Две минуты назад это было. Помнишь?

— Я знаю, я же здесь был.

— И сумку мне свою вот так просто отдашь? — Она сощурилась. — А если я убегу с ней?

— В шлепках-то? Далеко? — Семен посмотрел ей в лицо и перестал улыбаться. — Ну то есть — а чего с ней бежать? Там ни денег, ни документов. Одежда только, пара книг в дорогу — и зарядка от телефона.

— Ну и зачем это мне? Что я с сумкой твоей буду делать?

— Пускай у тебя полежит, а вечером я вернусь — и заберу. А если не вернусь…

— А если не вернешься — мне, значит, в милицию звонить и потом объяснять, что я тебя нигде не закапывала?

— Ну — вроде того. Скажешь, куда пошел, откуда приехал, во что был одет.

— Ну и зачем?

— Чтобы они знали, где искать, да и…

— Не — мне-то это все зачем? — Она вновь вытащила ступню из шлепанца и стояла перед ним, будто девушка из рекламы йоги — только обгоревшая, чумазая и без белоснежной улыбки. — Еще и сумку твою тащить…

— Я тебе, как вернусь, пять сотен дам. За то, что вещи у себя подержала.

— Пять сотен? Этим вечером? — Она задумалась.

— Ага. А я на последнем автобусе вместе с грибами поеду обратно в Смоленск.

— С грибами… — протянула девушка. — Ну ладно. Сумка твоя у меня до вечера полежит. Но — на ночь не оставлю. Пропустишь автобус свой — ночуй где хошь, а к себе не пущу. Напускалась уже.

— Я и не думал…

— Вот и правильно. — Она на ходу втиснулась в скинутый шлепок, шаркая ногами, подошла к Семену и протянула ему руку. — Марина.

— Семен. — Он пожал ее ладошку.

— Я Никитина. Живу за кладбищем, ближе к бывшей общаге. Желтое крыльцо.

— Это хорошо.

— Что хорошо? Крыльцо желтое?

— Да нет же. Что живешь близко. От остановки недалеко совсем.

— Недалеко, да что в этом толку? Все равно хрен отсюда уеду. — Она выпустила ладонь Семена и, отвернувшись, зашагала по асфальту. — Пойдем уже, грибник. Сумку свою сам тащить будешь, я по жаре ленивая.

Семен рассмеялся, подхватил одной рукой ведро, другой — расстегнутую сумку и побежал вслед за Мариной.

Жданово

Идти и правда было недалеко — каких-то десять минут. Марина шла молча, сложив руки на груди и изредка поглядывая через плечо на Семена, который всю дорогу смотрел по сторонам, примечая знакомые детали в изменившейся за двадцать лет местности. Вот расколотая молнией ветла у дороги, на которой они крепили тарзанку. Тарзанки уже не было, но вокруг ветлы желтела вытоптанная трава — видать, дети все еще лазают. Вот — виднеется вдалеке водокачка с гнездом аиста на ней — точно такая же, как в детстве, разве что аисты, должно быть, уже другие. Промелькнул по левую сторону кирпичный магазин, на скамейке у которого несколько детей поедали мороженое. Дети, продолжая жевать, проводили их внимательными глазками.

— Мы в детстве тоже в этот магазин бегали за мороженым, — сказал Семен.

— Не в этот, — бросила через плечо Марина. — Тот сгорел четыре года назад, один кирпич только остался. Потом перестраивали.

— Что же у вас тут горит-то все подряд? — удивился Семен.

— Не нравится — уезжай. — Марина покосилась в сторону магазина. — А вообще — это бывший владелец сжег. Колька Рогов. Не пошло у него — вот он и решил сжечь. Теперь сидит. Скоро выйти уже должен.

— Понятно. — Семен ускорил шаг и поравнялся с Мариной. — А ты тетку мою знала?

— Знала. Ну так — здоровалась, когда в магазине видала. Но в гости не ходила.

— Я у нее тут полтора года провел, когда…

— Ты рассказывал, — перебила его девушка. Они поравнялись с кладбищенской оградой, и Марина ускорила шаг. — Почти пришли. Сейчас кладбище закончится — и дом мой уже видно.

— А не страшно?

— Чего?

— Рядом с кладбищем жить?

— А чего его бояться? — Марина пожала плечами. — Я кладбище люблю. Там тихо. Лучше, если б скотный двор под боком был? Вон, Лупихины живут у скотников — постоянно дерьмом воняет, да коровы весь огород в прошлом году потоптали после дождя. Тут хотя б знаешь, что с кладбища никто не придет.

— Это да, — кивнул Семен. — Но все равно как-то неуютно…

— Кому как. — Марина свернула на тропинку. — Теперь уже близко. Вон мое крыльцо.

Когда они подходили к дому, с желтого крыльца сбежал мальчик лет трех-четырех и вцепился в ноги Марины. За ним, переваливаясь, выбежал из дома толстый щенок, но, остановившись перед ступеньками крыльца, жалобно запищал, вращая хвостиком и смотря на своих хозяев. — Это Руслан. Брат мой мелкий, — сказала Марина. — Сумку свою на терраску заноси. Внутрь не пущу.

— Я помню, да. — Семен улыбнулся мальчику, но тот спрятал лицо. — Я тогда на пол прямо поставлю, хорошо?

— Хорошо.

Он поднялся на крыльцо, и щенок мгновенно бросился к нему, заполз на ботинок и стал жевать шнурки. Семен, смеясь, нагнулся и, поставив звякнувшее ручкой ведро на доски крыльца, поднял щенка на руки.

— Какой у вас песик красивый, — сказал он.

— Какой есть. — Марина достала из кармана шорт яркую конфету и протянула мальчику. Тот сразу начал ее разворачивать, оторвавшись наконец от сестры. — Там еще кошка где-то бегает, но она, наверное, не вылезет — она чужих боится.

Со щенком в одной руке и сумкой в другой Семен зашел в терраску. Внутри было довольно грязно, пахло котами. На полу в беспорядке валялись игрушки — почти все старые и со следами зубов на них — то ли щенок баловался, то ли мальчишка. Семен поставил сумку поближе к окну, еще раз обернулся, посмотрел на столик с маленькой плиткой — готовили, видимо, тоже здесь, и пошел обратно на крыльцо. Щенок, прижатый к груди, теперь легонько покусывал его за пальцы.

— Я у окна поставил. — Семен опустил щенка на пол, и тот сразу же уцепился за его штанину. — Сумку свою в смысле.

— Понятно. — Марина махнула рукой на неухоженный двор. — Ну вот, теперь знаешь, где я живу. Вечером приходи за своей сумкой.

— Обязательно. — Семен аккуратно отодвинул щенка в сторону, подхватил ведро и спустился с крыльца. — Мне тогда прямо ведь быстрее, да? По дороге — а затем налево?

Марина вздохнула, закатывая глаза.

— Ладно уж, пойдем, провожу. Мелкий, будь у дома, понял? — Мелкий уже жевал конфету и потому просто кивнул. — Я сейчас дядю до леса провожу — и вернусь. Пойдем, — махнула она рукой Семену. — Я тебя тогда через деревню проведу, там быстрее.

Щенок за их спинами все-таки осмелился и нырнул со ступенек вниз головой, заворочался в пыли и, поднявшись на лапки, бросился к мальчику. Тот смотрел вслед взрослым с очень серьезным лицом, продолжая жевать свою конфету.

— Марина. — Семен поравнялся с девушкой, размахивая ведром из стороны в сторону. — Я тут подумал — а возьми еще двести рублей!

— Зачем это? — подозрительно спросила она и посмотрела по сторонам. На улице никого не было — видимо, в жару все уходили на озеро либо сидели по домам.

— Ну, брату своему купишь чего-нибудь. А то мне неудобно — зашел без гостинцев…

— На ночь все равно не пущу. — Марина посмотрела на две сотенных купюры, которые протягивал Семен. — И не тяни так деньги, а то вдруг кто увидит, еще чего подумают.

— Чего подумают? — Семен посмотрел на деньги в руке. — А-а-а… так здесь же мало совсем для этого?

— Мало для этого? — повторила Марина, сделав упор на «этого». — Серьезно? А сколько ты обычно «для этого» даешь?

— Да нет, я просто… — Семен, смутившись, опустил руку. — Я обычно ничего не даю. В смысле — и так все как-то получается…

— Очень, наверное, хорошо, что как-то так все получается. Без двух сотен-то. Только все равно — нет.

— Да нет же. — Семен попытался засунуть деньги ей в карман шорт, но, коснувшись джинсовой ткани на ягодице, вдруг понял, что делает что-то неправильно, и отдернул руку. — Я тут просто…

— Да давай уже сюда. — Марина выхватила двести рублей и засунула в карман шорт. Вновь осмотревшись, она сложила руки на груди и ускорила шаг. — Спасибо. Куплю ему чего-нибудь. Хотя ему сегодня больше не надо, а то еще не заснет.

— Понятно, — кивнул Семен, хотя мало что понял. — А родители ваши где?

— Мама померла лет семь назад, а отца и не было, — равнодушно бросила Марина, а затем вдруг осеклась и осторожно взглянула на Семена. Тот шагал рядом, разглядывая деревенские разноцветные дома, и по его лицу ничего нельзя было понять.

«Двадцать лет, — думал Семен. — Двадцать лет прошло, а деревня не поменялась. Все так же стоит на том же месте, и живут здесь такие же люди. Мать умирает, а спустя несколько лет у молодой девчонки рождается „младший брат”. И взять деньги у незнакомца у всех на виду — практически проституция… Деревня не меняется. — Семен грустно улыбнулся. — Сколько бы лет ни прошло — она все подметит и все припомнит».

Они свернули с наезженной пыльной дороги и зашагали по заросшей колее в сторону леса. Марина как будто вся расслабилась, сложенные на груди руки наконец опустились вниз, пальцы вытянули сочную травинку и засунули меж зубов — и вот она уже заулыбалась, разглядывая Семена.

— А чего это ты решил сейчас, по жаре, за грибами приехать? Почему не позже?

— Да что-то вспомнилось вдруг, — пожал Семен плечами. — Тетка всегда грибов нам присылала, в посылках таких. И сушеных, и в банках. Ну — до того, как в армию пошел. Потом уже она, видимо, болела, а я весь в делах был — и не заметил даже, что посылки больше не приходят. А потом умерла. Я все хотел как-нибудь приехать, посмотреть, что здесь да как, но все некогда… А недавно приснилось что-то такое, знаешь, детское и счастливое — и как раз с работой как-то застопорилось. Я подумал — а чего откладывать? Поеду прямо сейчас, возьму на три дня отгул, наберу грибов — и обратно. Ехать, правда, через Смоленск своим ходом долго, но зато — поезд, автобус, потом пешком — прямо туризм! Я раньше так часто ездил, по командировкам всяким… Сейчас уже реже.

— А как по мне — нечего здесь делать, хоть и грибы. — Марина смотрела вдаль и выглядела сейчас даже моложе своих лет. — Ничего здесь нет. И не будет. Потому что нового сюда ничего не попадает, а то, что есть, — то только стареет.

— Или растет, — сказал Семен, смотря на лес. — Я в детстве когда здесь был — лес только за плотиной начинался, а теперь уже и здесь все заросло…

— Поля не пашет никто, вот они и зарастают. — Марина выплюнула изжеванную травинку. — Значит, теперь понял, где плотина? Дойдешь теперь сам?

— Ну — вроде дойду…

— Ну вот и хорошо. — Она остановилась. — Обратно так же иди. И сразу же — ко мне шуруй, понял? Мы спать рано сейчас ложимся, Руслана я укладываю еще засветло, а встречать тебя не пойду и ждать не стану. Опоздаешь — костер тебе в ночи жечь не буду — двери запру да спать лягу, и не открою потом, сколько ни стучи. Наоткрывалась уже.

— Хорошо, — улыбнулся Семен. — Тогда я пойду?

— Иди. — Марина отвернулась и зашагала в сторону видневшейся вдалеке деревни, но вдруг сбавила шаг, а затем и вовсе остановилась и посмотрела на Семена через плечо. — Это не брат мой. Ты уже догадался, наверное, да?

Семен осторожно кивнул.

— Ну вот. Сын это мой. А мужа у меня нет и не было никогда. И всем это известно вокруг. Я просто так про брата ляпнула, не подумав. Не хотела на вопросы твои дурацкие отвечать. И сейчас на них отвечать не намерена, понял?

— Понял, — повторил за ней Семен. — Тяжело, наверное?

— Что — тяжело?

— Одной здесь жить?

— Я не одна, — сказала Марина и направилась к деревне. — Я с сыном.

Семен смотрел, как маленькая фигурка исчезла за густой некошеной травой, и, вздохнув, зашагал в сторону плотины.

Плотина

— Эй, ребятня! — заорал Семен, и три мокрых головы повернулись в его сторону. — Как там, не холодно?

— С чего бы это? — Один из купающихся мальчишек схватился за кривую арматурину, торчащую из плотины, подтянулся — и вылез из воды. Вниз весело побежали ручейки. — Вода вообще парная!

— Верю на слово! — рассмеялся Семен. — А что, где тут лучше всего в лес заходить?

Мальчишка обернулся к своим товарищам. Те не спеша подплывали к плотине, чтобы получше рассмотреть незнакомца.

— А зачем вам в лес? — Мальчишка, стоящий на цементном краю плотины, громко кричал, чтобы перекрыть звук падающей воды, и его голос, звонкий и глубокий, разлетался над гладью водохранилища. — Там проходу нет, деревня в другой стороне.

— А я из деревни и иду!

— Из Жданово? — недоверчиво крикнул паренек и, перебирая ногами по железной решетке, заспешил к берегу, спрыгнул с плотины и затряс черной шевелюрой, роняя в пыль крупные капли. Остальные мальчишки уже выбирались из воды — все как один тощие и дочерна загорелые. — А где вы там живете?

— Я из Смоленска приехал. На автобусе.

— А зачем? — продолжал допытываться пацан. — Чего здесь искать?

— Грибы искать. За ними и приехал.

— Какие сейчас грибы? Сыроежки только да лисички. Да и те червивые. Жара.

— Я на болото хочу сходить.

— На боло-о-ото? — Второй из мальчишек, с выгоревшими добела волосами и бровями, уже спрыгнул с плотины и теперь, открыв рот, смотрел на Семена. — Так там же смерть бродит!

— Какая смерть? — улыбнулся Семен.

— Не смерть, — первый пацан махнул рукой. — Это они городят вовсю. Нет там никакой смерти, россказни.

— Я тоже так считаю. — Семен подумал, что и в деревне встречаются рациональные ребята, но радость его была недолгой.

— Дьявол там бродит — это да, — продолжил говорить пацан. — А смерти нет никакой.

— Ого. А дьявол этот как выглядит?

— А не знает никто. Кто видел — тот уже не расскажет. Но хватает он людей — и затаскивает в ад. В прошлом году человека одного утащил. Он тоже на болото пошел. Только не за грибами, а так — по дурости.

— Нет там Дьявола, — внезапным тонким голосом заговорил еще один «пацан», и Семен, присмотревшись, понял, что это совсем еще маленькая девчонка, в одних трусах — и такая же загорелая, как и остальные. Смутившись, он отвел взгляд, а девчонка продолжала: — Там ведьмы живут, целых шестьсот шестьдесят шесть. Они друг друга за волосы хватают, и в круг становятся, и бегают так друг за другом, а как разгонятся — взмывают к луне и алкают там крови.

— Не неси, Машка, без тебе нанесут, — поморщился чернявый. — Ведьм не существует, а Дьявол существует. В книгах почитай.

— В книгах и про вампиров пишут тоже, и в кино я их глядела. А где эти вампиры? Нету их нигде, они только в Америке в школу ходят, у нас не дождешься, — недовольно сказала девчонка.

— В общем, не волнуйтесь, — сказал чернявый пацан уверенно. — Никаких ведьм тама нету. И смерти. Только Дьявол.

— А что, Дьявол вас уже не пугает? — рассмеялся Семен. — Или средство какое знаете? Подéлитесь?

— А средство-то простое. — Пацан сложил руки на груди, как и Марина совсем недавно. — Дьявол — он только грешников мучает да в болото утягивает. Вот Пашка Румянцев, который в прошлом году пропал, — тот пьяница был и самодур. Корову убил на Паску, прямо в пузо ей влетел на мотоцикле своем. И мотоцикл сломал, и корову. Вот Дьявол его и утащил. Мы — дети, мы безгрешные совсем, он на нас и не посмотрит. А взрослым — тем только светлым можно на болота ходить. Если какой грех за душой есть — не отвертится никак, точно сгинет!

— Это откуда у тебя такие познания? — удивился Семен.

— Я книжки читаю, — сурово ответил пацан, но сзади раздались смешки.

— Бабка у него в церкви в Ярцево свечками торгует, вот оттудова и знает все! — закричала девчонка. — А дьявола никакого нет. Иначе бы он Вольку не тронул.

— Волька сам дурак, — махнул рукой первый пацан, который, видимо, не хотел уступать место лидера какой-то девчонке. — Он из дому сбежал, а это грех.

— И ничего не грех, если потом возвращаешься, — сказал осторожно пацан с выгоревшими бровями и сплюнул на гальку. — Не должен за такое дьявол ребятенка хватать.

— А кто такой Волька? — заинтересованно спросил Семен.

— Да это наша звезда местная, — крикнула девчонка и, рассмеявшись, обернулась куда-то за дамбу. — Волька! Иди сюда скорее, тут тебя ищут! Хватит там каменюки перебирать!

От дамбы отделилась незаметная раньше фигура мальчишки и двинулась к ним. Семен, прищурившись, наблюдал за нелепой походкой, рыхлым лицом с отсутствующим взглядом и свалявшимися от пота и грязи волосами. Мальчик был явно не в порядке.

— Привет, Волька! — сказал Семен, когда мальчик остановился рядом с другими ребятами.

Мальчик не посмотрел ему в лицо, ничего не ответил, а остался стоять за спинами товарищей. Те, улыбаясь, поглядывали то на него, то на Семена.

— Он обычно поразговорчивее будет, — сказал выгоревший. — Только, видать, стесняется чего-то… Ну-ка, Володька, расскажи, кто тебя в болото увел?

— Цапа, — пробормотал Волька, а затем поднял пухлую ладошку, всю в маленьких бородавках, и несколько раз схватил воздух перед своим лицом.

— Вот и все, что говорит об этом. Только цапу какую-то помнит, — сказала девчонка.

— А он что, на болоте потерялся?

— А то ж! Два дня искали! Это в позапрошлом году было, в июне. Ему мама крапивой наподдала за то, что коров не встретил, — а он в лес бросился. А там уже темнеет. Собак привозили вынюхивать, да только не нашли.

— Потому что Дьявол следы путает, — сказал чернявый пацан.

— Или потому, что ведьмы по воздуху летают. — Девчонка показала ему язык. — Или потому, что смерть следов не оставляет.

— Так что же? — спросил Семен, не отрывая взгляда от Вольки. — Как же ты вышел?

— Цапа… — сказал он опять. Ладошка опять сжала воздух перед лицом, а потом медленно раскрылась в ладонь. — Отпустила…

— Мама его пошла в лес да душу Дьяволу продала, — просто сказал чернявый. — Так и спасся.

— Не говори глупостей. — Девчонка вдруг стала очень серьезной. — Не говори, чего не знаешь. Никакую душу она не продавала.

— Погодите. — Семен понял, что запутался. — Мама его тоже пропала?

— На второй день, как Волька пропал, мама его тоже в лес ушла, — кивнул выгоревший. — Одна совсем. Вечером, поздно, когда эмчеэсовцы с собаками вернулись уже. Никому ничего не сказала — а просто в лес пошла, к болоту. А утром Волька вышел. Вот такой вот. Ниче никому не рассказал, только повторяет, что его кто-то сцапал. Я так думаю — смерть его сцапала, а потом сжалилась и отпустила…

— Какая печальная история, — сказал Семен. Мальчика и вправду было жалко. Он стоял, поминутно теребя свой покрасневший нос пальчиками с россыпью бородавок, и, казалось, вообще не интересовался происходящим вокруг него. — А что, его не определили никуда?

— Куда? — не понял чернявый.

— Ну — в интернат какой…

— Куда там, — махнул рукой мальчишка. — Отец у него пьет с тех пор, а Волька у бабки живет своей. В интернат ярцевский его возили, да он там ссаться и кусаться начал, его обратно бабке привезли. Здесь ему хорошо, бегает с нами везде, камнями в воду кидается да сопли на кулаки наматывает. Только у него после болота бородавки начались, йодом лечили — не проходят. Поэтому он вроде как на карантине немного. Хотя они не передаются, даже если расчешешь. Мы пробовали.

— Понятно, — сказал Семен. — Так все же — где мне лучше в лес войти, чтобы к болоту выйти?

Ребята переглянулись друг с другом, девчонка закатила глаза.

— Да зачем вам туда идти? Грибов и на трассе купить можно.

— Лисичек? — улыбнулся Семен. — Червивых?

— Ну хоть и их. — Пацан вздохнул и обернулся лицом в сторону леса. — Короче, если по вот этой дороге, то это в сад колхозный бывший выйдете. Там грибов нет, там только яблоки, но они сейчас кислые. Вам надо двинуть вверх, по склону, там сначала по полю, но потом на колею выйдете. Направо дойдете к асфальту, и по нему можно будет обратно в Жданово прийти, только это долго. А если налево двинете — то там к просеке выйдете, по которой провода идут. На ту сторону перейдете — там бор уже будет, там малина даже есть. Можно по просеке этот бор обойти, а можно прямо через него пролезть, там километр где-то, а прямо уже за этим бором, там уже…

— Цапа, — сказал Волька, и все повернулись к нему.

— Болото? — уточнил Семен.

Ребята кивнули.

— Ну да, там уже болото начинается.

— А откуда вы знаете это, если туда не ходите? — спросил Семен.

— Так мы ходим, — сказала девчонка, и остальные закивали. — Только с народом ходим, человек по восемь, когда голубика пойдет или черника. Когда много народу — не заблудишься ведь.

— Ну понятно. — Семен поднял ведро, накинул дужку на руку и двинулся в сторону леса. — Спасибо, ребят! Пойду и я погляжу на вашего Дьявола, или там смерть, или, если повезет, — на ведьмочек…

— Цапа. — Волька вдруг поднял голову и посмотрел прямо на него. — Цап-цап. — Его ладошка вытянулась в сторону лица Семена, пальцы зашлепали друг по другу. — Цап-цап!

— Ого! — Девчонка подошла к Вольке, но тот уже вновь опустил глаза. — Эк его на жаре двигать начало! Волька! Ау! Ты бошку окунуть в воду не хочешь, а то напекло небось!

— Не-е-е, — твердо сказал Волька и замотал головой. — Не надо в воду. Не пойду.

— Брось, гиблое дело, его в воду силком не затянешь. — Чернявый полез обратно на дамбу. — Прощевай, дядька! Берегись дьяволов!

И они втроем, хохоча и толкаясь, побежали к краю дамбы и бухнулись в темную парную воду.

Семен, сбивая дыхание, тяжело шагал вверх по склону, переступая через кротовьи рытвины и улыбаясь звучащим позади него ребячьим выкрикам. Остановившись на самом верху, он кинул взгляд на плотину — и вздрогнул.

Волька стоял, подняв голову в его сторону, — и смотрел прямо на Семена. Его поднятая рука шевелилась в воздухе, раз за разом сжимаясь в пустоте; губы дурачка шевелились.

Семен был слишком далеко, чтобы разобрать слова, но он и так догадался, что именно говорил ему вслед Волька.

— Цап-цап, — пробормотал Семен и снова вздрогнул. Слова эти показались теперь угрожающими. Семен помотал головой, отвернулся от плотины и быстрым шагом направился по указанному ребятами пути.

За его спиной Волька опустил руки, сел на землю и, обхватив колени руками в бородавках, стал смотреть в сторону леса.

Евгений Шиков. Продолжение в комментах

Дела семейные

Отец не любил рассказывать, что случилось с его вторым братом. Но еще в детстве из разговоров взрослых Николай узнал, что Гриша («другой папин брат») пропал без вести.

«Второй, другой» – так говорилось, потому что было их трое мальчишек-близнецов, не было среди них младших и старших. В объемистом семейном архиве обкомовца Язова почему-то сохранилась лишь пара фотографий, где все его три сына были вместе: будто клонированные в фоторедакторе, которого ждать еще полвека. Одинаковые улыбки, одинаковые проборы, даже складки на мешковатых шортах по моде пятидесятых – и то одинаковые. Надо было как следует присмотреться, чтобы заметить разницу между мальчиками. Гриша был самым тощеньким и на обеих фотографиях стоял несколько на отшибе.

Снимки Николай обнаружил, когда занялся расхламлением квартиры. Квартира ему досталась в наследство – бабушка, перед смертью в свои девяносто с лишним лет, оставаясь, впрочем, до самых последних дней в сознании до жути ясном, записала квартиру на единственного внука. Не на отца, так и жившего с матерью в однушке-малометражке, которую им когда-то сообща организовала материна родня и где прошло Николаево детство. Не на дядю Глеба, мотавшегося по общежитиям, а может, в очередной раз «присевшего». Именно на Николая.

На своей памяти Николай был вообще единственным, кого бабушка признавала из всей малочисленной родни. Николашечка – эту карамельную вариацию собственного имени он не выносил до сих пор. Лет аж до двадцати, хочешь не хочешь, Николай в обязательном порядке должен был провести у бабушки выходные. Он, вроде важной посылки, доставлялся отцом до порога (мать к бабушке не ходила никогда) и всю бесконечно длинную субботу и такое же длинное и тоскливое воскресенье обретался в громадной, как череда залов правительственных заседаний, и загроможденной, как мебельный склад, четырехкомнатной квартире на последнем, двенадцатом, этаже неприступной, похожей на донжон, серой «сталинки» с могучим черным цоколем, не растерявшей своей внушительности даже на фоне новых многоэтажек по соседству.

Дом был архитектурным памятником федерального значения и композиционным центром «жилкомбината», комплекса жилых зданий, построенных в тридцатые специально для чиновников областного правительства. При взгляде на чугунные ворота, перегородившие по-царски монументальную арку, легко можно было представить выезжающие со двора зловещие «воронки». А они-то сюда точно приезжали, причем именно за арестованными: комплект здешних советских царей не раз менялся и вычищался самыми радикальными мерами. Деду Николая, Климу Язову, второму секретарю обкома КПСС, невероятно повезло: его не коснулись никакие чистки.

Бабушка (судя по фотографиям, в молодости очень красивая – яркой, но несколько тяжеловесной, бровастой казацкой красотой) была младше мужа лет на двадцать. Тем не менее в семье заправляла именно она. Сыновья перед ней трепетали. Отец, передавая Николая бабушке, ни разу не переступил порог квартиры. Дело было в том, что отец находился у бабушки в немилости с тех пор, как женился «на этой лахудре драной, твоей, Николашечка, матери». А женился он очень поздно, ему уж за сорок было. До того тихо жил в угловой комнате наверху сталинского донжона, бывшей своей детской, писал научные статьи про советских литературных классиков, получил кандидата, потом доктора филологических наук и был «хорошим мальчиком», покуда не влюбился в одну свою студентку – мать Николая. Брат отца, Глеб, к тому времени из семьи выбыл давным-давно, вроде как сам сбежал еще в студенчестве, бросив заодно с родными пенатами и вуз, в котором тогда учился. Бабушка про дядю Глеба вовсе не хотела слышать, только плевалась.

У бабушки маленький Николай изнемогал от скуки: дома был видеомагнитофон, игривый рыжий кот, музыкальный CD-проигрыватель и нормальные книги, а в бабушкиных хоромах имелась лишь радиоточка, иногда вещающая насморочным голосом что-то неразборчивое, напоминавшее отголоски заблудившихся передач полувековой давности, со снотворными радиоспектаклями и унылым бренчанием рояля, да черно-белый телевизор, показывавший лишь два канала с новостями, перемежающимися рекламой. Был еще никогда не включавшийся проигрыватель грампластинок, у которого Николай иногда тайком от бабушки вращал пальцем диск, приподнимая тяжелую прозрачную крышку.

И, конечно, всюду, даже в коридоре и на кухне, стояли громадные шкафы с центнерами книг. Книги эти были нечитабельны. Недаром на корешках многих из них, в черных липких обложках, было написано лаконичное предупреждение: «Горький». Было еще много чахоточно-зеленых книг с кашляющей надписью «Чехов», толстенные серые тома закономерно назывались «Толстой», полно было разнокалиберного «Пушкина» – в общем, профессору литературы, автору многих монографий Людмиле Язовой так и не удалось привить внуку любовь к классике, а отец, тоже литературовед и профессор, даже не пытался.

Самым интересным для маленького Николая оказались многочисленные шкафы с одеждой. Все они были заперты, и открывать их строго-настрого запрещалось, но однажды Николай подсмотрел, в каком ящике комода бабушка держит ключи, принес из дома игрушечный фонарик на слабенькой батарейке и стал играть в исследователя пещер, он даже знал, как эта профессия называется: спелеолог. Под коленками хрустели и проминались залежи картонных коробок с обувью, что не носилась уже десятки лет, лицо шершаво трогали полы тесно развешенных пальто. В шкафах было таинственно и чуть страшновато.

Наиболее привлекательным для игры был встроенный, выкрашенный масляной краской в тон серым косякам шкаф в конце коридора, трехстворчатый и высоченный, переходивший в недосягаемые антресоли. Николай долго не мог подобрать к нему ключ, а когда наконец удалось, перед ним открылась почти настоящая пещера, глубокая, с тремя рядами многослойной одежды на плечиках и какими-то дремучими сундуками внизу. Николай шагнул внутрь и прикрыл за собой дверцу, чтобы бабушка ничего не заметила. Замок тихо щелкнул, но Николай не обратил на это внимания – ключ-то был у него – и полез в недра шкафа. Фонарик светил очень тускло: садилась батарейка. Казалось, прошло много времени, прежде чем Николай добрался до задней стенки. Воняло здесь так, что слезы на глаза наворачивались: вездесущим нафталином от моли. У бабушки никогда не водилось ни моли, ни тараканов, ни клопов, любая живность избегала этой сумрачной, невзирая на огромные окна, квартиры, но бабушка все равно регулярно раскладывала свежие нафталиновые брикеты из своих запасов и ловушки для тараканов, брызгала дихлофосом в вентиляцию, забираясь по стремянке, так что в ванную и на кухню потом невозможно было зайти. Николай расчихался от шкафной вони, и тут фонарик погас: батарейка окончательно издохла.

В кромешной темноте, путаясь в свисающей одежде, оступаясь на коробках, Николай полез в сторону выхода. Стукнулся об окованный угол сундука, заскулил: очень больно. К тому же захотелось в туалет. А дверь шкафа все не находилась. Кругом лишь топорщились жесткие полы старого шмотья, припасенного будто на целую роту, да ноги путались в сваленных как попало заскорузлых сапогах и калошах. Хныкая, Николай рванулся вперед и уперся в стену. Пошел вдоль нее, чудовищно долго перелезая через коробки и сундуки (мочевой пузырь уже едва не лопался), и тут выяснилось, что дверь шкафа заперта и ключ не вставляется: с обратной стороны скважины в замке не было. Наказывала бабушка сурово – могла и в угол поставить, и обеда лишить, и дедовым офицерским ремнем всыпать, но делать-то нечего. Николай стал со всей силы колотить в дверцы шкафа и кричать. Никто не отзывался. Время шло. Сначала он отбил кулаки и пятки, затем охрип от воплей и плача и в конце концов обмочился.

Сколько он тогда просидел в шкафу, осталось неясным. От духоты и вони начала кружиться голова. Именно тогда Николаю почудилось, будто он тут не один – тьма словно зашевелилась, повеяло затхлостью и плесенью, что-то отчетливо зашуршало в глубине, закачались, задевая макушку, бесчисленные пальто, хотя Николай давно сидел замерев, сжавшись в комок, привалившись плечом к злополучной двери. Кажется, что-то прохладное дотронулось до его лодыжки. Николай почти потерял сознание от страха. Таким его и обнаружила бабушка, когда отперла шкаф. Грубо выволокла за шиворот и коротко, как взрослого, ударила кулаком в лицо, аж зубы лязгнули. Она была бледно-серой, с дикими глазами.

– Ты что, совсем сдурел?!

А затем в первый и последний раз Николай услышал от нее, филологини, мат.

С тех пор к шкафам в бабушкиной квартире Николай не подходил. И отчаянно протестовал каждое субботнее утро – ненавистное утро очередной «ссылки». «Я туда не хочу! Сам туда иди!» Отец вздыхал: «Семейные дела – это долг. Твой долг – навещать бабушку. Ее сердить нельзя». Мать не вмешивалась.

Николай часами сидел в углу дивана, на равном удалении от всех шкафов в гостиной, и пытался читать иллюстрированную энциклопедию про космос, но книга, такая увлекательная дома, здесь не затягивала. Подходил к окну, смотрел поверх высокого подоконника на улицу – в основном там было видно лишь небо, забранное решеткой. Решетки на окна бабушка заказала еще в самом начале девяностых – тогда ограбили соседей со второго этажа, залезли через окно, вынесли золото и документы. Едва ли какой-то сумасшедший акробат проник бы в квартиру через окна на двенадцатом этаже, но бабушка с тех пор боялась грабителей. Так появились эти толстые, частые, под стать тюремным, решетки и в придачу относительно новая входная дверь, тяжеленная, сварная, хоть на сейф ставь, запиравшаяся на три хитрых замка длинными ключами.

В этом жилище, способном выдержать осаду, Николаю всегда очень плохо спалось. До происшествия со шкафом его лишь донимала бессонница, а темнота, такая простая и уютная дома, здесь казалась враждебной, с непонятными поскрипываниями паркета и мебели. Ну а после происшествия ночь с субботы на воскресенье вовсе превратилась в пытку. Постоянно мерещились шорохи. Оба окна (спал Николай в бывшей отцовской комнате) не были зашторены: когда бабушка уходила, он тут же отдергивал портьеры. С озаряющим потолок йодисто-рыжим светом близкого проспекта темнота не была настолько нестерпимой. Но все равно в углах – особенно заметно было боковым зрением – что-то явственно шевелилось. Николай пялился туда до сухости в глазах, почему-то уверенный: пока смотришь, то, что там копошится, не нападет. Засыпал он под утро, когда с проспекта доносились трамвайные трели, а тьма в окнах истончалась до предрассветного сумрака. И каждое воскресенье проходило в отупении от недосыпа.

В первые недели после случая со шкафом Николай умолял бабушку, чтобы та завела котенка или щенка, да хоть морскую свинку – отчего-то казалось, будто в присутствии беззаботного пушистого существа ночи перестанут быть такими тягостными. Однако бабушка терпеть не могла животных. «Ни за что! Грязи от них! Мебель попортят! Не вздумай притащить кого – в окно выброшу!» С неясным, но очень взрослым чувством, в котором восьмилетке не под силу было распознать раздражение напополам с ненавистью, Николай оставил эту тему. Но однажды принес из дома отводок фикуса в горшке: бабушкины необитаемые подоконники с некрополями из громоздких статуэток, стопок пропылившихся «Октябрей» и мертвых настольных ламп нагоняли тоску. Через неделю Николай обнаружил растение засохшим и почерневшим, будто его специально выставили на мороз. Возможно, бабушка просто не закрыла на ночь окно, а к выходным здорово похолодало.

– Ты вообще что-нибудь любишь, кроме вещей? – спросил тогда Николай.

– Какой же ты неблагодарный! – оскорбилась бабушка. – В точности как твой отец! Я же все, все для тебя делаю!

Для единственного наследника семьи Язовых она делала и впрямь немало: поспособствовала тому, чтобы троечника Николая перевели из затрапезной школы в элитную гимназию, к старшим классам нашла отличных репетиторов для поступления в вуз.

Во времена студенчества стало проще: днем Николай учился, вечерами подрабатывал и на выходные приходил к бабушке отсыпаться. Детские страхи теперь казались глупостью. Впрочем, бабушкины шкафы Николай по-прежнему трогать остерегался. Он притаскивал ноутбук с играми и наушники – с таким оснащением «ссылка» сделалась вполне терпимой. Бабушка со своими причудами и горами старого барахла теперь выглядела скорее смешной, чем грозной. Ночами Николай спал и не видел никаких снов. До поры до времени.

– Может, тебе разменять этот ангар на что-нибудь более компактное? – как-то раз вечером сказал он бабушке, сетовавшей на пенсию и дороговизну лекарств. – Тут же одна коммуналка жрет прорву денег. А еще гнилые трубы. И потолок вон сыпется. Купили бы две нормальные двухкомнатные квартиры, одну тебе, другую родителям, а я б в однушке остался – пока самое то.

– Да ты сдурел?! – вскинулась бабушка. – Никогда я не продам эту квартиру, никогда! И ты не вздумай продавать! Это же наш дом! А дома, как говорится, и стены помогают…

Той ночью Николаю приснился жуткий многослойный сон. Будто кто-то тянет его за руку с кровати, он открывает глаза и видит: его кисть обхватывают две маленькие ладошки. Детские руки. С косо отрубленными запястьями, сросшимися местами срезов. Николай судорожно стряхивает пакость, резко просыпается, садится на кровати. И слышит дробный мелкий топот, будто по коридору бежит что-то маленькое и многоногое. Появляются на пороге эти сросшиеся детские ручки, шустро перебирают по паркету бескровными пальчиками… Николай вздрагивает, мучительно просыпается, потирает глаза. И снова слышит в коридоре легкий проворный топоток. Он вскакивает, матерясь, выбегает в коридор – совсем рядом дверь кладовки, а в ней, помимо прочего хлама, есть большой строительный лом, валяется возле самого порога. Тяжелым стальным прутом с загнутым наконечником Николай что было силы бьет мелкую нечисть, отчетливо слышит хруст тонких пястных косточек – а что потом, выбросить в мусорку?! Однако дрянь не хочет умирать и вдруг прыгает ему на грудь. Николай просыпается в липком холоднющем поту, от ужаса и омерзения его подташнивает.

Тем утром он сразу запихал ноутбук в сумку, вежливо сказал ошарашенной бабушке «до свидания» («Да ты что, Николашечка, да ты куда?!») и вышел из квартиры. И не появлялся в ней больше десятка лет. Почему ему раньше не пришло в голову просто взять и уйти? Почему у него так поздно дало трещину это чертово гипнотическое повиновение взрослым? Конечно, отец негодовал, а бабушка без конца названивала по городскому телефону. Мать молчала. Двадцатилетний Николай усмехался, поводил раздавшимися плечами: «С меня хватит этих ваших семейных игр. Сами играйте. А у меня других дел полно».

На этом все вроде бы закончилось. Скоро Николай съехал в съемную квартиру, в которой не было городского телефона, из родни общался только с родителями и полагал, что тоже, как отец, попал у бабушки в немилость (ну и наплевать, детских ночных бдений во имя родственной любви ему хватило на всю жизнь вперед). Годы шли, здоровье бабушки ухудшалось. Отец неоднократно передавал Николаю ее просьбу навестить. «Бабушка хочет сказать тебе что-то очень важное». Николай вежливо уверял, что непременно навестит, но даже не думал выполнять обещание. Объявился пропадавший где-то много лет дядя Глеб, принялся обхаживать отца на случай, если бабушка завещает тому свою огромную квартиру (у обоих братьев были подозрения, что их непримиримая мать отпишет квартиру государству). Николай во все это не вникал и даже на бабушкины похороны не пришел: как раз тогда, по счастью, улетел в длительную командировку.

Тем удивительнее было, что по бабушкиному завещанию квартира со всем добром отошла именно Николаю. Сначала он предложил родителям переехать из однушки, пожить, наконец, с размахом, но те, вполне ожидаемо, отказались наотрез. Не отцу же с матерью горбатиться, делая в этой дыре ремонт, рассудил Николай, и выставил квартиру на продажу. Прошла уже пара лет, но, удивительное дело, охотников на жилье в самом центре не находилось – ни покупать, ни снимать. Возможно, потенциальных покупателей или съемщиков приводил в ужас потолок, с которого отваливались глыбины штукатурки. Возможно, пугал статус памятника архитектуры, из-за чего, даже чтобы поменять старые окна на современные пластиковые, нужно было пройти череду сложных согласований.

В квартиру Николай пришел перекантоваться, когда крупно поссорился со своей женой Иркой. Они долго жили вместе, мирно и вполне счастливо, и тут Ирку угораздило начать пилить его на тему «давай родим ребенка». Никаких детей Николай не хотел.

– Слушай, ну тебе действительно так охота этот гемор? Двух котов недостаточно?

– Не то чтобы охота… но пора ведь. Время-то идет.

– И что?

– В старости жалеть будем.

– Да прямо уж. Тебе вот в самом деле хочется всей этой возни, таскать его в садик, в школу, воспитывать?

– А что такого?

– Ну вот он скажет: «Я не хочу в садик, там игры дурацкие. И в школу не хочу, сидеть пять уроков, свихнуться можно». А я ему скажу: «Ну и не ходи – ни в садик, ни в школу. Я и сам в детстве от всего этого говна чуть не спятил». И кто из него вырастет? Чтобы воспитывать, надо заставлять, понимаешь? А я даже котов заставить обрабатывать когтеточку вместо дивана не могу. Вопли, наказания. Не для меня вся эта тряхомудина.

– Не думала, что ты такой инфантил.

В общем, поссорились они всерьез. Ирка сказала, что пока хочет пожить одна, подумать, что делать дальше. Николай оставил ее в их съемной квартире, а сам пошел пожить в бабушкиной – может, хоть порядок там наведет, косметический ремонт сделает, глядишь, и найдутся на чертовы монументальные хоромы охотники.

Не то чтобы он совсем не переносил детей, просто действительно терпеть не мог на кого-то давить. А еще при одном слове «детство» в его сознании раскрывалась череда загроможденных мебелью сумрачных помещений, и вонь нафталина с дихлофосом, и бесконечные ночи с вглядыванием в шевелящуюся тьму.

Первым делом Николай потратил несколько вечеров на то, чтобы вынести на помойку фантастическое количество старой одежды и обуви. Рассортировал книги, статуэтки и прочее барахло – что-то пойдет в антиквариат и букинистику, что-то на свалку. Вооружившись тем самым ломом из сна, с мстительным удовольствием разнес выгоревшие на солнце, просевшие шкафы во всех комнатах и отнес доски к мусорным бакам. Встроенный шкаф в коридоре пока оставил – на десерт. Расправляясь с жупелами своего детства, он, изумляясь самому себе, ощущал некое освобождение.

Вот тогда-то к нему и пришел дядя Глеб. Видимо, узнал от родителей, что Николай сейчас живет в бабушкиной квартире. Телефон в хоромах давным-давно был отключен, как и домофон, даже дверной звонок Николай не включал в розетку (на площадке, кроме бабушкиной, было только две квартиры, и обе необитаемые: жильцы-старики давно умерли, наследников не объявилось, а кровля там была в аварийном состоянии и все не решался вопрос с реставрацией).

Так что Николай очень удивился, когда кто-то принялся барабанить в дверь. Дядя Глеб в свои семьдесят с лишним выглядел куда хуже отца – тощий, весь какой-то желтый. Хотя до сих пор они были похожи. Оба смахивали на актера Тихонова. Потому-то мать в отца когда-то и влюбилась: по стародевическим коридорам филфака курсировали лишь тетки, а тут вдруг такой Штирлиц. Тихоновская внешность досталась и Николаю.

– Хлам выкидываешь? – первым делом кивнул дядя Глеб на сваленные у порога туго набитые мусорные мешки. – Поверь, все дерьмо из этой квартиры вовек не выгребешь.

– Зачем пришел? – не слишком дружелюбно спросил Николай.

Дядю Глеба он видел редко и знал плохо. Судя по скупым рассказам родителей, тот время от времени сидел за что-то в тюрьме. Видимо, в тюрьме же его ударили в горло заточкой: в артерию не попали, но повредили голосовые связки, из-за чего дядя Глеб не столько говорил, сколько сипел. Если честно, Николаю хотелось просто вытолкать его за порог.

– По делам семейным пришел, – ответил дядя Глеб, щербато улыбаясь. – Нехорошо, видишь, получилось. Тебе целая квартира досталась…

– Деньги, что ли, нужны? – скучно спросил Николай. – Вот продам я эту долбаную квартиру, отсчитаю тебе треть. Треть будет родителям, треть мне. Все честно.

– С ума сошел – продавать?

– Ну а чего тебе еще надо-то?

– Отпиши мне квартиру, а? Все равно тебе эти деньги счастья не принесут.

Вот теперь желание вытолкать наглого родственничка прочь подавить было очень трудно. Николай рефлекторно сжал кулаки.

– Прям всю квартиру тебе одному? Рожа-то не треснет? С какой радости вообще?

– Я хочу умереть здесь.

– Так я тебе и поверил. Давай-ка уходи по-хорошему, а то выпровожу.

Конечно, Николай был выше и сильнее тощего старика, но на миг у него мелькнуло опасение, что, может, дядя Глеб в тюрьме тоже навострился пользоваться заточкой и выхватит ее откуда-нибудь из-за пояса в нужный момент. Бред, конечно…

– Давай-ка я тебе кое-что расскажу. – Дядя Глеб тем временем стащил башмаки и, скрипя паркетом, направился в сторону кухни. – Сам поймешь, нельзя продавать эту квартиру.

– Расскажи хоть, за что тебя бабушка так ненавидела. – Николай пошел следом. – За то, что из дому сбежал? И учти, халабудину эту я все равно продам. Соглашайся на треть, пока предлагаю. Потом вообще хер получишь.

Кухню Николай разобрать еще не успел. Дядя Глеб открыл угловую тумбочку возле отключенного допотопного холодильника «ЗИЛ Москва», безошибочно выудил из глубины бутылку водки с пожелтевшей от времени этикеткой. Николай заглянул внутрь и присвистнул: в тумбочке стоял солидный запас спиртного еще с советских времен.

– И ты это будешь пить? Она ж древняя как говно мамонта.

– А чего ей сделается? – хмыкнул дядя Глеб. – Ты садись и слушай.

Рассказ Оксаны Витловской. Продолжение в комментах

Спускаясь и поднимаясь

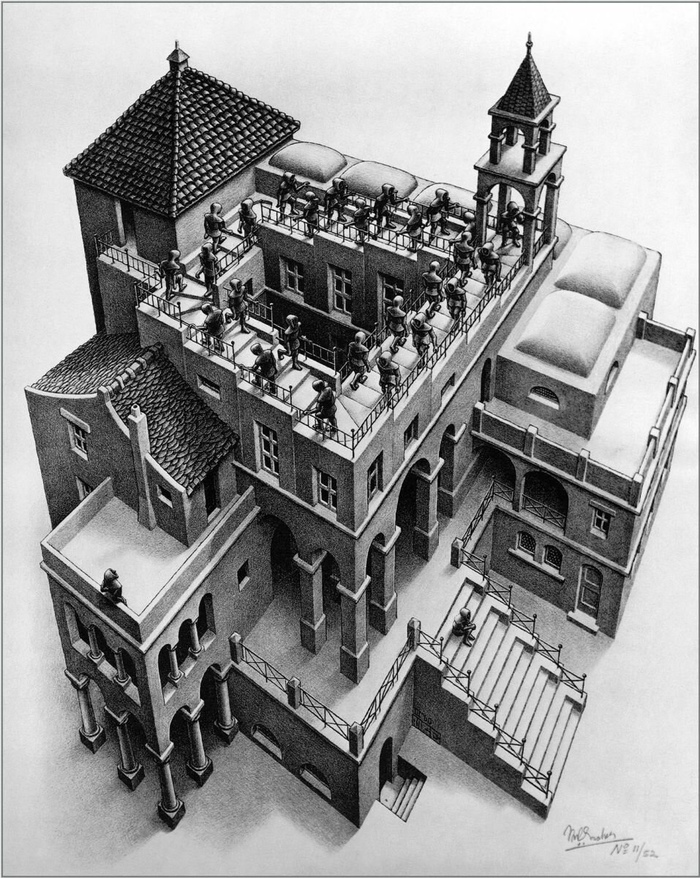

— Вот эта — моя любимая, — Тася пододвинула ко мне альбом репродукций, расталкивая им чайные чашки, — Она называется “Спускаясь и поднимаясь”. Думаю по ней курсовую писать.Я с сомнением покачала головой.

— Петрович любит, чтоб по русским художникам. Я б не стала. Ты же знаешь, как он…

— Вася, — тихо перебила меня подруга, — Это все не важно. Это не просто курсач будет. Это будет исследование. Такого никто раньше не делал.

— В смысле?

— В прямом. В этой картине… — она немного задохнулась, как бывало всегда, когда ее обуревали эмоции, — В ней есть такое двойное дно, что всем этим вашим Смирновым и Власовым даже не снилось.

— Ты это... Смирнова-то не трогай, — сказала я, — Давай на личности не переходить, да?

Но Тася даже не улыбнулась. Она задумчиво смотрела на репродукцию в окошке своих аккуратно сложенных рук, словно забыв о моем присутствии. Будто что-то высчитывала. Впрочем, нет. Для этого она выглядела слишком отстраненной. Ее сосредоточенные и при этом немного пустые глаза внимательно изучали каждую фигурку, которая поднималась по невозможной лестнице на самом верху башни.

Здание будто бы висело посреди пустоты — неудивительно, ведь художник сосредоточился на невозможной геометрии. Окружающая обстановка его не интересовала. Из-за этого белого листа и резкости теней мне пришло в голову, что на рисунке должен быть зимний полдень. Или полночь? Отсутствие цвета здорово мешало определиться. Перспектива, взятая сверху, заставляла думать, что я смотрю на ненастоящий домик, склеенный из белого картона. Если бы не эти фигурки…

Они шествовали по лестнице, кружась странным, обреченным образом на открытой площадке. Ходоки были одеты в какие-то средневековые капюшоны, которые закрывали им лица. Сразу возникала ассоциация не то со стражниками, не то с палачами. Все они были очень похожи друг на друга — одеждой, походкой, манерой держать голову и устало сутулиться.

На картине присутствовало еще двое людей, но их я заметила далеко не сразу. Эти занимались кое-чем другим.

Первого я обнаружила на открытом балкончике. Он нашел отличную обзорную точку, и теперь, вальяжно облокотившись на перила, изучал товарищей. Наверное, он пытался понять, для чего они все это делают. А может, просто надеялся, что они перестанут.

Второй человек, кажется, устал ждать. Ему удалось спуститься вниз и найти себе место на парадной лестнице. А может, он и не поднимался вовсе? Человек сидел спиной к главному входу, из которого робко таращилась ему в затылок карандашная темнота. Его руки были сложены на коленях. Я спросила себя, почему же он не уходит. Наверное, потому что уходить было некуда: он смотрел на край пустого листа.

Эта фигура вызывала неприятный диссонанс. Эшер нарисовал свою картину, потому что был увлечен невозможностями, и сосредоточился на чистой геометрии. Он убрал цвет и окружающий мир, чтобы зрители не отвлекались, и нарисовал одинаковых болванчиков, чтобы мы тоже могли насладиться его рукотворным парадоксом. Но этот человек, обреченно сидящий на лестнице… Я не могла понять, зачем художник его добавил. Одна-единственная фигурка меняла весь смысл. Она делала картину какой-то жестокой.

— Почему вот этот вот сидит и не ходит с остальными? — спросила я Тасю.

Та меня будто не услышала. Я заметила, что она приоткрыла рот, глядя на башенку, и почувствовала легкое раздражение.

— Вот этот, — попробовала я снова и ткнула пальцем прямо в беднягу на лестнице.

От этого вторжения физической реальности в ее поле зрения Тася очнулась. Взяла мой палец, корректно отодвинула его с изображения и зачем-то протерла страничку рукавом свитера. Потом посмотрела на меня своими кошачьими глазами.

— Потому что он пришел отдельно от того, кто на лестнице.

— От кого из них?

Тася неопределенно зажмурилась.

— Он там всего один.

Вы должны меня понять. Я тогда не удивилась, потому что Тася всегда была немножко странной. Она верила в ангелов, но никогда не ходила в церковь. У нее была одержимость белым цветом и цифрой восемь. Она всерьез считала, что запах ладана прогоняет тех, кто притворяется людьми. Таким уж она была человеком.

Но, черт возьми, видели бы вы других студентов! Мою лучшую подругу тех лет, синеволосую Дашу, которая делала расклады на Таро и зачем-то собирала куриные кости. Моего одногруппника Волгу, который считал себя вторым воплощением Фриды Кало и царапал руки скрепками. Это правда, что все художники странные. Наш учебный корпус был настоящим балаганом, и порой было трудно понять, кто действительно безумен, а кто просто притворяется. Безумствовать и притворяться было для нас хорошим тоном. Мы соответствовали своим образам трагических художников. И все это как-то… снижало градус критики, понимаете? Все это было очень глупо.

Той зимой Тася влюбилась в Морица Эшера, вернее, в его поздние работы. Сидя на общей кухне, она подолгу рассматривала цикл “невозможных” литографий — все эти имп-артовские кошмары бесконечных лестниц, ломаных многогранников и отсутствующих перспектив.

Помню это так, будто видела только вчера: общажные соседки толкутся вокруг плиты, жаря пельмени, кухню заполняет вонь масла и сигарет, Ленка в канареечных клёшах выпрямляет волосы у единственной рабочей розетки, дредастая Женя играет на укулеле, а Тася тихо сидит посреди этого бедлама, склонив голову над книгой. Умирающий зимний свет крадет очертания ее любимых лестниц, но она ничего не замечает, пока кто-то из нас, наконец, не включает свет…

В начале ноября она стала реже появляться на парах. Но и в комнате она не отсиживалась. Поначалу я заходила к ней в перерывах — от общаги до учебного корпуса было рукой подать. Я надеялась, что она просто хандрит в постели, но ее кровать всегда была аккуратно заправлена. Облупившуюся белую стенку над изголовьем покрывала мозаика плакатов с муми-троллями, учебных рисунков и распечатанных на полосящем принтере иконок.

Я не помню, в какой момент их начали вытеснять Эшеровские картины. По-моему, к началу декабря она сняла все свои иконы и большую часть плакатов. Остались лестницы. На прикроватном столике копились грязные чашки, и в них я находила простые карандаши и светлые Тасины волосы.

В один из дней, сидя рядом с подругой на паре по истории, я заметила, что она носит один и тот же оранжевый свитер. От него немного пахло. И тогда я вспомнила, что под Тасиной кроватью видела вещи. Она, кажется, ленилась стирать: просто носила одежду, пока та не становилась совсем грязной, а потом закидывала ее под кровать и доставала из шкафа новую.

Однажды я наткнулась на нее в курилке за учебным корпусом. Она стояла в утоптанном сугробе, обняв себя руками — одна-одинешенька, без куртки и без сигарет. Сначала я не поняла, что она делает. Тася покачивалась на месте, задрав голову к небу, и что-то бормотала. Я подошла и осторожно позвала ее по имени. Она вздрогнула и быстро посмотрела на меня своими покрасневшими от холода глазами.

— Тасенька, где твоя куртка? — тихо спросила я. Она не ответила и опять подняла лицо вверх. Стыдно сказать, но я только тогда начала догадываться, что с ней не все в порядке.

— Кольцевидная интрига, — спокойно заявила она мне, — Как Эшер и говорил. Взгляни.

Я запрокинула голову к небу и увидела, на что она смотрит.

Над корпусом кружила стая птиц.

Орнитологи называют это мурмурацией — такое пушистое, кошачье слово. Это когда птицы выстраиваются в какие-нибудь геометрические фигуры во время полета. Та стая по какой-то причине создала неровное кольцо, перевитое с одного края. Не знаю, как вам объяснить… Вы когда-нибудь видели ленту Мёбиуса? Вот так они и выглядели.

Очень высоко, кажется, в сотне метров над нами, маленькие птицы упрямо кружились в черном хороводе.

Мы с Тасей долго стояли на морозе, задрав головы, и я постепенно пропитывалась ее безумным откровением Эшера. Ее одиночеством.

Смотреть на то, как она сходит с ума, было увлекательно. Это звучит жестоко, но только так я могу объяснить свое полное бездействие в ту зиму. Не знаю, что еще я могла бы сделать. Мы с Тасей никогда не были близки. Так что я просто наблюдала за ней — в плохо протопленных аудиториях, где пахло бумагой и мокрой шерстью, в коридорах, в курилке с пестрыми от бычков сугробами — и не могла остановиться. С каждой новой встречей она будто плотнее укутывалась в невидимую шаль, прячась от реального мира и уходя в свои мысли все дальше.

В конце концов Тася перестала посещать занятия. Тогда я решила проследить за ней.

Эта история была написана участником Мракопедии в рамках литературного турнира. Продолжение в комментах

Полнолуние

Я никогда не мог спать в полнолуние.

Когда луна, будто желтая поганка, заглядывает в окно, разбрасывая по потолку синеватые тени, минуты превращаются в часы, а те – в тягучую бесконечность. От желтого лика не спрятаться в комнате или гостиной, только на кухне – разложиться на узком диванчике, от которого наутро нещадно болит спина. Я редко так делал, обычно просто не спал. Раз за разом вставал, кипятил чайник, много курил, посиживая на балконе. Тогда-то я впервые заметил его.

Костер на вершине лысеющей сопки.

Просто на «лысой» или «проплешине» – ее у нас по-разному называли. До нее было далеко, и я, честно признаться, никогда там и не был, хотя прожил всю жизнь на окраине, в этой многоэтажке, выходящей окнами на лес, чахлую речку, невысокий зеленый хребет. В разлитом луной синеватом свечении я видел его удивительно четко – красный трепещущий огонек. Мне некуда было спешить, и я курил, внимательно вглядываясь в него, пока ветер пытался вырвать из рук сигарету. Оттуда, с вершины холма, доносились еле слышные обрывки каких-то песен.