Парадокс Тесея против Трансгуманизма/Перенос сознания и объективность

Вступление

И снова о столь наболевшем. Много постов уже было написано, многое было сказано, многое было обдумано, но сам вопрос все еще остается открытым: возможно ли полноценно перенести человеческое сознание с одного носителя (т.е. мозга) на другой, более продвинутый носитель? Весь данный пост будет направлен на то, что бы предоставить альтернативную точку зрения на процесс переноса сознания и потенциал трансгуманизма для человечества. Будет много отступлений, но все это делается для того что бы максимально за один пост предоставить базу на основе который были сделаны итоговые выводы. Итак, приятного чтения.

Часть первая. Общее о переносе сознания

Что такое вообще этот ваш перенос сознания? Люди уже давно размышляют о том, возможно ли это. В свете все ускоряющейся кибернетизации, выхода Cyberpunk 2077(не реклама) и презентации мозгового чипа от Илона Маска (тоже не реклама), подобные размышления становятся все актуальнее. Возможно ли полноценно перенести сознание из мозга на новый носитель не потеряв «себя», не будет ли новая личность лишь клоном/копией, а оригинал навеки погрузится в забвение и небытие (аж мурашки по коже)? Если загуглить данный вопрос, то можно будет найти множество статей и постов, где люди в принципе сходятся в том, что перенос сознания возможен, но с условием что перенос будет осуществляться потихоньку, через постепенную замену минимально возможных частей самого мозга-оригинала, к примеру - нейронов. Самые же радикальные мыслители предлагают и вовсе заменять мозг на атомном уровне, ведь наш организм и так ежедневно/ежегодно проходит через обновления клеток, молекул и атомов в нем. Значит, если делать то же самое что делает наш организм ежедневно, с разницей лишь в том, что мы сами будем выбирать на что обновлять старые составные, то данный процесс не должен никак сказаться на целостности сознания и самого сакрального "я". Это значит что теоретическая база к переносу сознания с мозга на новые, более универсальные и функциональные носители уже готова, осталось лишь дело за малым, подождать пока технологии дойдут до нужного уровня. И все вроде как счастливы, отдельно взятая личность все еще является собой и при этом приобрела фактически новый мозг с расширенным функционалом и фактически бесконечными возможностями. В перспективе это означает потенциальное бессмертие сознания с постоянной заменой устаревших или износившихся частей на новые. Бессмертие достигнуто, аплодисменты, восторженные возгласы, низкий поклон, занавес.

Но, есть одно неприятное "но". Это не совсем очевидно и даже не интуитивно, но во всех этих рассуждениях можно найти довольно большую брешь, лежащую на самом очевидном месте. Она - наше сознание.

Часть вторая. Парадокс Тесея

Зайду немного издалека. Я сделаю несколько подобных отступлений, но обещаю, что все они в итоге сойдутся в одной точке. Итак, начну с парадокса Тесея. Суть вот в чем, есть условный корабль, на котором путешествовал Тесей. После смерти самого Тесея его корабль остался некой реликвией, символическим напоминанием о нем, если сильно не вникать. Но так как корабль, как и любой материальный объект, изнашивается со временем, его по ходу дела чинили. Там пару досок поменяли, тут пару досок поменяли, паруса на новые поменяли. И дошло до того что когда большая часть корабля была уже обновлена новыми материалами, среди философов возник спор, а тот же самый ли это корабль, или уже новый? Что определяет этот корабль как «корабль Тесея», присутствия на нем тех же самых досок по которым ходил Тесей или же причинно-следственная взаимосвязь с оригиналом? Решений данного парадокса есть много, в зависимости от того какой точки зрения или философского течения вы придерживаетесь. Однако я предлагаю посмотреть на данную проблему с точки зрения объективности и психологии. Суть данного парадокса в нахождении перехода одного объекта в другой, то есть где та самая граница, когда один объект становится другим при постепенной замене составляющих. Есть понятие А и понятие Б, и мы знаем что в итоге А станет таки Б, но как решить какой именно момент определяет этот самый переход. И здесь мы спустимся еще на один уровень ниже, этакий инцепшн, а к парадоксу вернемся чуть позже.

Часть третья. А что такое «понятие»?

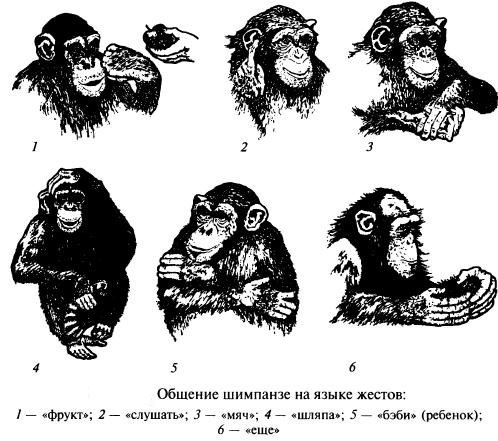

Лингвисты бы лучше ответили на этот вопрос, конечно, но я тоже постараюсь. В контексте написанного выше, «понятие» это набор условных символов (букв) который мы ассоциативно подвязываем к условному предмету или явлению. То есть понятие «корабль Тесея» изначально было привязано к сумме материальных объектов, характеризующихся вместе «кораблем», с дополнительным условием в виде самого «Тесея» совершающим на этом корабле свои путешествия. В самой объективной реальности "понятий" нет, есть лишь материя и явления, информацию о которых мы получаем через органы восприятия, после чего кодируем ее. И под "кодируем" я имею ввиду то, что мы берем ограниченный отрезок информации(к примеру касание) и маркируем его, ужимая весь информационный поток в одно слово. Слово "холод", у каждого оно ассоциируется с индивидуальным опытом, отражающим более менее конкретные взаимодействия с окружающей средой. Кто то подумает о том, что у него руки мерзнут, кто то вспомнит как вчера ел мороженное и т.д., но у каждого данный заархивированный в буквы ярлык вызовет множество ассоциаций, некоторый объем информационного опыта. Для чего нам вообще нужны данные ухищрения для передачи информации? Дело в эффективности. Эволюционно сама концепция передачи информации между индивидами оказалась настолько успешной, что эволюционный отбор благоприятствовал ее развитию. Виды способные передавать информацию друг другу условными жестами\символами\мимикой в разы повышают свой уровень взаимодействия и кооперации, за счет чего вырастает и их адаптивность к окружающей среде, если очень упрощенно. Способность мимикой сообщить о своем состоянии, символами указать на опасность, жестами описать местонахождение еды, все это позволяет сэкономить большое количество ресурсов, и позволяет распределить их между иными потребностями. Кодированные информации повышает эффективность группы индивидов в их совместном взаимодействии с окружающей средой. В данных условиях кодирование и сжатие информации до условных обозначений, через миллионы лет отбора и культурно-наследственного наращивания базы, в итоге и зарождает то, что у нас сейчас является «языком». Но сам по себе язык не является чем-то врожденным, он приобретается по ходу обучения, передается от одного поколения другому «из рук в руки». Причем одни и те же обозначения или условные символы могут менять свое значение от поколения к поколению. То есть индивид, выстраивающий свой внутренний словарь, привязывает его к своему личному опыту, который в мелких деталях не может повторять опыт его предшественников, а значит каждое понятие он будет воспринимать немного по своему, исходя из своих личных и уникальных ассоциативных связей. Само по себе «понятие» это лишь абстрактная, индивидуально закодированная, оптимально, но не идеально подогнанная под общий стандарт взаимосвязь между внешним явлением и его субъективным восприятием. Любое явление в существующей вселенной мы способны обозначить «названием», однако восприятие этого названия будет у каждого немного, но свое. Думаю этого в принципе достаточно для того что бы решить Парадокс Тесея.

Часть четвертая. Парадокс Тесея с точки зрения объективности

«Корабль Тесея» это субъективное понятие, как в принципе и само слово «корабль». В объективной вселенной нет такого явления как «корабль», есть лишь сумма характеристик и форм, которую принимает материя, а уже сознание придает этой материи обозначение. Субъективное обозначение. Как говорилось ранее, решений парадокса есть много, ведь много людей с разным опытом через этот самый опыт смотрели на проблему и видели ее решение по-своему. Однако с точки зрения объективности, данная проблема не имеет какого либо смысла, состояние А изменилось на состояние Б, как некоторый факт. Менять же при этом обозначение объекта или оставить старое - дело сугубо субъективное и на саму материю не влияющее, лишь на восприятие данной материи. Как ты объект не назови, его структура, форма и характеристики от этого не изменятся. А значит объективное>абстрактное. С этим разобрались, но причем тут кибернетизация и перенос сознания? Еще одно маленькое отступление и мы уже дойдем до этого.

Часть пятая. Что мы знаем о себе и сознании?

Сухие факты. Все наше тело состоит из атомов. Из атомов строятся молекулы. Из молекул строятся клетки. Из клеток - ткани. Из тканей состоят органы. Человек составляет собой сумму всех его органов. Любая обработка информации осуществляется в нервной системе. В том числе и высшая нервная деятельность, обителем которой является мозг. Передача информации внутри мозга осуществляется электрическими импульсами и нейромедиаторами. За ассоциации и память отвечают связи между нейронами. Это, можно сказать, фундамент для дальнейших размышлений.

Сами по себе ни мозг, ни сознание, ни организм в принципе не являются до конца изученными. Однако наука на нынешнем этапе развития позволяет нам предположить наличие детерминизма, причинно-следственных связей между сознанием и поведением с одной стороны, и мозгом вместе с телом с другой стороны. Я не буду здесь утверждать прямо что души нет, бога нет и все такое, но скажу что в нынешних данных с которыми работают психологи, нейрофизиологии и биологи, оставляется все меньше и меньше места в нашей картине мира для такого понятия как "душа". Если с этим вы согласны, то и последующие выводы должны иметь смысл для вас.

Сознание и самосознание по своей природе ретроспективны. Мы можем полноценно и целостно воспринимать себя, но это нам позволяет делать совместная работа памяти и прогнозирования. Восприятие себя абстрактно и его материальная подоплека довольно условна. Что я имею ввиду? Давайте по порядку.

Эволюционно восприятие себя необходимо для выделения своего организма из окружающей среды. Это позволяет направить свою деятельность не просто на удовлетворения таких базовых потребностей как голод и продолжение рода, но и на собственное благополучие. Если ты можешь выделить себя из окружающей среды, то ты можешь использовать имеющийся у тебя объем информации для того что бы "сознательно" повысить уровень собственной эффективности и более точно адаптировать окружающую среду под себя. Но сознание присуще организму в целом, а не отдельным его частям. Когда человек хочет, к примеру, пить, то каждая клетка его организма не осознает этого желания. Да, у клеток может быть потребность в ресурсах, но они не могут осознать этого, ведь они не работают с информацией. Сознание это процесс комплексной обработки информации. Информация на информации на информации. Однако человек состоит из множества клеток, по отдельности каждая из которых не обладает сознанием, это свойство у них появляется лишь когда они объединяются в целостный орган. Чем они объединяются? Совместным сотрудничеством, обменом веществ, абстрактной совместной работой на благо организма. Ключевое слово здесь "абстрактной". Все единство человеческого организма "абстрактно". В человеческом организма, как и ни в каком либо ином организме, нет универсального связующего. С точки зрения нынешней науки, если "души" нет, то и нет того что бы как то связало все эти разрозненные клетки. Да, они связаны химически, у них у всех общая ДНК в ядре, все они работают совместно, но это все еще остаются разрозненные клетки, многоклеточные организмы, колонии клеток объединившиеся для достижения эволюционного успеха. И даже одноклеточные организмы нельзя назвать целостными, ведь они состоят из миллионов различных молекул, связанных между собой лишь химическими и физическими законами. То единство, целостность, к которой мы привыкли по причине не имения точных данных, ее попросту не существует. Тысячелетиями люди считали себя целостными существами, являясь при этом лишь сложно организованной колонией клеток, состоящей из молекул, атомов и т.д. Наше самосознание абстрактно, ровно как и его материальная подоплека столь же абстрактна.

Часть шестая. Так что там с переносом сознания?

А теперь и о переносе сознания. Если принять гипотезу о том, что сознание и личность человека не являются целостным объединением, лишь итогом работы множества клеток, которые в свою очередь состоят из столь же разрозненных молекул и атомов, то получается кое-что интересное. Перенос сознания в принципе не имеет смысла, так как сознания как целостного образования объективной вселенной попросту нет. Да, его все еще можно записывать, можно копировать, можно воссоздавать, однако именно «перенос» не является чем то осуществимым. Мы можем постепенно, по одному нейрону, заменять старые части мозга на новые, однако последствия данной замены на сознание будут столь же субъективными. Как и в парадоксе Тесея с объектом А и объектом Б, если вы ассоциируется себя с биологическими клетками, но не с микросхемами, то субъективно при модернизации вы «потеряете себя». Если вы ассоциируете себя со своей абстрактной личностью и воспоминаниями, то сохранив их на новом носителе субъективно вы ничего не потеряете. Но, как бы вы ни считали, состояния А изменилось на состояние Б. Это не убъет вас, не погрузит в забвение, ведь новые органы восприятия и новые микросхемы будут работать ничем не хуже органических аналогов, однако из за того что в человеке нет целостности, то и переносить в принципе нечего. Это все равно что дом из кубиков. Дом является «домом» ровно пока мы его так воспринимаем. Если мы перестанем его воспринимать, то это все еще останется материальное образование сложной формы. Если заменить один кубик в этом доме, то идея дома для субъективного наблюдателя все еще останется. А ведь кроме абстрактной целостности, приписываемой данному образование наблюдателем, больше нет ничего что его объединяло бы.

Лжецелостность удобна для восприятия, это практичнее чем каждый раз осознавая себя поднимать всю базу данных о том, что мы есть на самом деле, учитывая что до нашего времени ни у одного из живых организмов в принципе и не было необходимой для этого базы данных. Однако и отсутствие единства не является чем то плохим, это просто не то, как мы привыкли себя воспринимать. С тех пор как первые животные начали сознательно выделять себя из окружающей среды, они считали себя цельной структурой, они не осознавали ни органов, ни тканей, ни клеток и т.д. И лишь достижения науки последних нескольких столетий позволяют нам выделить гипотезу о том, что это не так. Сознание как целостная структура это лишь иллюзия связанная с комплексностью и многоструктурностью этого самого сознания.

Итоги

Гипотеза о ложной целостности является довольно редким гостем как на философских, так и научных дискуссиях, однако все новые и новые поступающие данные заставляют задуматься о том, не является ли это лишь одним из множества когнитивных искажений. Ведь если взглянуть на культуру через призму этой гипотезу, то многое начнет играть совсем другими красками.

Хочу сказать спасибо всем, кто дочитал до конца и еще большее спасибо тем, кто напишет свое мнение по данному вопросу в комментариях или же составит конструктивную критику. Буду рад любому обратному контакту.