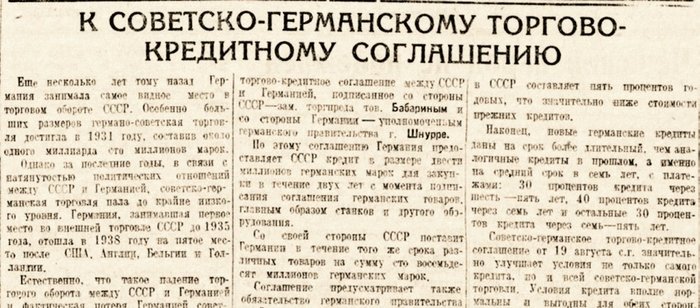

Германо-советское торговое соглашение (1939)

Как Сталин снабжал Гитлера продовольствием и нефтью и металлом

В сентябре 1939 года британское правительство информировало СССР о введении морской блокады Германии и намерении досматривать и задерживать суда, которые будут перевозить грузы, усиливающие немецкий военный потенциал.

Англичане не без оснований полагали, что морская блокада станет для нацистов чувствительным ударом.

Но Гитлер успокоил своих генералов:

— Нам нечего бояться британской блокады. Восток поставит нам зерно, скот, уголь, свинец, цинк.

В газете «Известия» появилась статья «Война на море», в которой содержалось обещание снабжать нацистскую Германию сырьем. Ответ советского правительства на британскую ноту был составлен в крайне жестких выражениях. Немцы остались довольны. Министр пропаганды Йозеф Геббельс распорядился сообщить о советской позиции на первых полосах всех газет.

В середине ноября 1939 года на переговорах в Берлине глава большой советской экономической делегации нарком судостроительной промышленности Иван Федорович Тевосян со значением заметил:

— Советское правительство не любой стране согласилось бы отпускать в таких больших количествах и такие виды сырья, которые оно будет поставлять Германии.

Сталин, в свою очередь, объяснил немецкой хозяйственной делегации, что не считает торговлю с Германией чисто коммерческим делом

:Молотов

— Это помощь Германии. В этом легко убедиться. Советская сторона, продавая хлеб Германии, безусловно оказывает помощь, так как тот хлеб можно было бы продать кому–то другому за золото… Нигде Германия не получит сейчас за марки нефти, зерна, хлопка, руды, цветных материалов. Оцените это и признайте экономической помощью. Советский Союз нажил себе из–за этого немало врагов. Но я хочу, чтобы вы поняли — ни Англия, ни Франция не смогут столкнуть Советский Союз с пути дружбы с Германией.

7 января 1940 года Молотов сказал немецкому послу в Москве:

— Мы даем Германии сырье, которое не является для нас излишним, а делаем это за счет урезывания нужд обороны и хозяйственного плана.

Начнем с того, что ситуация в Европе в период 1939-1941 гг. была крайне неблагоприятной для дипломатической и внешней торгово-экономической деятельности СССР. По оценке Конъюнктурного института Наркомата внешней торговли (НКВТ), к 1940 г. для Советского Союза фактически отпали промышленно развитые рынки Великобритании, а также Франции, Бельгии, Голландии и других стран, которые были оккупированы вермахтом и включены в экономическую сферу Германии6. Однако на самом деле тяжелые времена для советской внешней торговли настали еще раньше. После известных событий 1938 года в Мюнхене, когда Чемберлен и Даладье отдали Чехословакию "на съедение" нацистскому фюреру, Москва оказалась в полной политической изоляции со стороны западных стран.

Каким было соотношение сил СССР и Германии к 22 июня 1941 года

Страна нуждалась в срочной модернизации промышленного потенциала, повышении обороноспособности. За счет чего? За счет передовых немецких технологий, поскольку альтернативы им не было. Промышленно развитые США и Великобритания, как и сегодня, отказывались сотрудничать с Советским Союзом. Документы из фондов Российского государственного архива экономики свидетельствуют: Москва рассматривала внешнюю торговлю с Западом прежде всего как "средство использования материальных, технических резервов и достижений капиталистических стран для строительства своей экономики"7. Закупленные у немцев чертежи, несколько тысяч станков, силовые агрегаты, образцы вооружения (включая легкие и средние танки, современные боевые самолеты, артиллерию и даже крейсер "Лютцов") впоследствии удалось успешно применить в производстве советского оружия и боеприпасов, машиностроении, создании оптических приборов, химии и металлургии.

Расчет Гитлера на то, что СССР не успеет до начала "блицкрига" воспользоваться в полной мере плодами торговли, полностью провалился. Едва ли когда-то удастся точно определить, какой именно вклад в победу над Третьим рейхом внесло закупленное перед войной немецкое оборудование. Но тот факт, что многие германские станки работали все четыре года войны на советскую оборонку, говорит сам за себя.

Эшелоны на запад

Советские источники либо обходили стороной, либо весьма скупо объясняли суть предвоенных контактов будущих врагов: "...нежелание Сталина вступать в войну с Германией раньше нужного времени, сыграло свою роль в подписании кредитных и хозяйственных соглашений"8. Однако причины были гораздо глубже. Одним из мотивов советского руководства было желание выстроить схему сотрудничества с Гитлером таким образом, чтобы Германия крайне нуждалась в советском экспорте, а по отдельным статьям и вовсе зависела от поставок стратегического сырья из СССР.

В договорах, заключенных между Москвой и Берлином, речь шла о поставках в рейх миллиона тонн зерна, 900 тысяч тонн нефти, по полумиллиону тонн фосфатов и железной руды, 300 тысяч тонн чугуна, 100 тысяч тонн хрома. А еще - о сотнях тонн меди, цинка, никеля, вольфрама и другого стратегического сырья. Эшелоны исправно шли в Германию вплоть до 22 июня 1941 года, а последний поезд с советским зерном прошел по мосту через Западный Буг на Тересполь за 1 час 15 минут до нападения немцев на СССР9.

Всячески оттягивая войну, Сталин намеревался если и не подсадить фюрера на "сырьевую иглу", то стать критически важным для него поставщиком. Программа перевооружения Третьего рейха двигалась вперед, подгребая под себя всю экономику страны, но сырьевых ресурсов для этого крайне не хватало. Нацистский министр пропаганды Геббельс писал в своем дневнике в декабре 1938 г. "...сырьевое и финансовое положение рейха на данный момент ужасное, можно сказать, катастрофическое"10. Это вынуждало Берлин активно искать страны, способные стать поставщиками дешевого стратегического сырья.

На европейском континенте таковым мог стать только СССР.

Враги-партнеры

Роль главного поставщика стратегического сырья (нефтепродуктов, смазочных масел, хромовой руды, марганцевой руды, асбеста, платины, иридия, зерна и др.) давала бы Советскому Союзу шансы укрепить свои позиции на дальнейших переговорах. И создать, в случае необходимости, своеобразный сырьевой рычаг для политического давления на Германию, уже находившуюся в состоянии войны с Англией.

Действительно ли Сталин рассчитывал стать главным поставщиком продовольствия и стратегического промышленного сырья для Германии? Документов, четко указывающих на это, в распоряжении историков нет. Но роль едва ли не монопольного сырьевого "кормильца" была весьма серьезным аргументом в ходе политических переговоров с Берлином. И, судя по всему, Москва к этой роли стремилась, а ее внешняя политика по отношению к Германии оказалась весьма прагматичной и в целом весьма эффективной. Это констатировал нарком иностранных дел Вячеслав Молотов в телеграмме от 22 февраля 1940 г. советскому полпреду в Лондоне Ивану Майскому: договор "экономически выгоден для СССР", так как страна получает от Германии большое количество станков, оборудования и вооружения".

Разумеется, немцы активно пытались диверсифицировать каналы импорта стратегических материалов, чтобы избавиться от "советской" зависимости. Чрезвычайно важны были для Германии подконтрольная Румыния, Норвегия и особенно Швеция, с которой был заключен ряд торговых соглашений. Неудивительно, что советская внешняя разведка была ориентирована на добывание информации о роли Швеции в обеспечении сырьевых нужд Германии. "Потенциал Швеции был полностью поставлен на службу Германии. Только благодаря поставкам железной руды Германия обеспечивала себя боевой техникой. Прекрати Швеция поставки этого сырья, Германия не провоевала бы и года. По-моему, Гитлер не смог бы начать войну, если бы Швеция отказала ему в поставках железной руды", - пишет в своих мемуарах ветеран советской внешней разведки К. Синицын, бывший руководителем резидентуры НКВД в Стокгольме11.

источник https://rg.ru/2019/12/16/rodina-sssr-germaniia-torgovat-ili-...