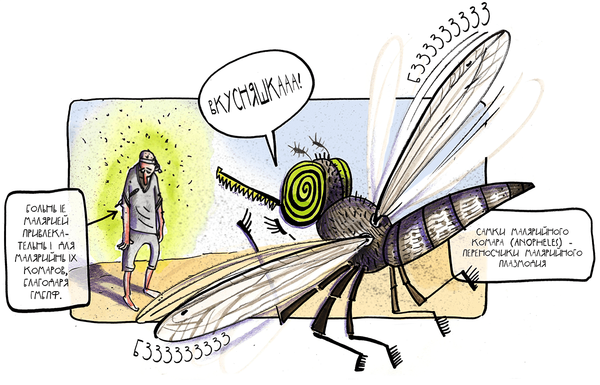

Как понравиться вампиру, или За что комары так любят больных малярией?

"Обычные" комары кусают кого попало, а малярийные (анофелесы) предпочитают тех, кто уже заражён одноимённым заболеванием. Почему, какой в этом толк?

Дело вот в чём. Возбудители малярии, малярийные плазмодии (это простейшие), почти всё время жизни должны проводить в клетках крови человека. Однако на определённой стадии развития они находятся в анофелесах. Чтобы попасть в комаров из тел людей, нужно привлечь насекомых к больным Homo sapiens. Сделать обратное, привлечь людей к комарам, гораздо сложнее, так как мы не получаем от анофелесов пользы. Самки комаров же, напротив, выигрывают от контактов с человеком: они высасывают у нас питательную кровь, нужную для развития личинок анофелесов. Но им самим по себе всё равно, кого кусать — здоровых или больных. Стало быть, задача малярийных плазмодиев, если они хотят выбраться из человеческого тела и отправиться на комаре-самолёте куда-нибудь ещё — привлечь внимание комарих именно к заражённым людям.

Злостные простейшие делают это хитрым образом. Поселяясь в эритроцитах (красных кровяных тельцах) человека, они выделяют вещество с зубодробительным названием (Е)-4-гидрокси-3-метил-бут-2-енил пирофосфат, сокращённо ГМБПФ. В эритроцитах ГМБПФ перерабатывается, и продукты его переработки как раз и привлекают самок анофелесов.

Влияние этого вещества на комаров на этом не заканчивается. Когда те пьют кровь больных малярией и в качестве бонуса получают не только плазмодиев, но и продукты переработки ГМБПФ, они становятся более кусачими. Плюс к тому, у таких комарих ослабляется иммунитет — как раз настолько, чтобы они стали более подверженными заражению плазмодиями, но при этом не слишком просели по жизнеспособности.