Физическая химия | Квантовая химия

Данный раздел химии преимущественно развивался в начале и середине 20 века, ведущими учёными в этой области стали Эрвин Шрёдингер, Вернер Гейзенберг, Роберт Малликен, Фридрих Хунд и множество замечательных учёных, объединенных идеей объяснить как устроен атом.

Основной задачей квантовой химии в те годы было описать электрон, сложность этой задачи заключалась в том, что описать его движение привычными способами невозможно, это отнюдь не маленький шарик, вращающийся вокруг ядра. Электрон подчиняется принципу неопределенности Гейзенберга, это значит, что его положение в пространстве и импульс нельзя измерить с высокой точностью одновременно. Это происходит из-за сильного влияния измерительного оборудования, если мы рассматриваем макросистему, то обычно не учитываем, что измерительные приборы могут влиять на её состояние, вы же не учитываете, что градусник, с помощью которого вы измеряете температуру своего тела, забирает в процессе измерения часть тепла. Однако, говоря об элементарных частицах, нельзя не учитывать это влияние, так, для определения координаты и импульса электрона используются волны разной длины, и те что измеряют скорость сильно влияют на положение, а измеряющие координату разгоняют частицу.

Таким образом, к изначально несовершенной модели атома Резерфорда добавляется последняя капля, которая делает эту теорию неприменимой для дальнейшего развития квантовой химии. Далее электрон не будут описывать с помощью траекторий или орбит все последующие теории будут так или иначе основываться на вероятностях.

Трудно себе представить как можно описать что-либо, не зная где оно, как движется и где окажется через секунду, решение этой задачи требует кардинально нового подхода, который и предложил Эрвин Шрёдингер.

Суть его теории заключается в нахождении вероятности присутствия электрона в окрестности некой точки. Математическое выражение, которое соответствует этой вероятности называется волновой функцией, в её линейной интерпретации вероятность зависит от расстояния между электроном и ядром. Сложив получившиеся вероятности, получим область пространства, где нахождение электрона наиболее вероятно, именно наиболее, поскольку волновая функция никогда не убывает до нуля и электрон теоретически может находиться на бесконечно большом расстоянии от своего ядра.

Определение размера и формы этих облаков сложная математическая задача, поэтому было предложено ввести несколько приближений, дабы сделать расчеты возможными.Первое приближение Борна-Оппенгеймера утверждает, что относительно движения электронов ядра неподвижны, за счет этого можно представить волновую функцию атома как сумму волновых функций ядра и электронов. Одноэлектронное приближение позволяет не учитывать взаимодействие электронов между собой и рассматривать волновую функцию электронной оболочки как сумму волновых функций электронов.

Учтя все эти приближения и произведя сложные математические преобразования получим функцию, содержащую несколько операторов или, как их еще называют, квантовых чисел. Эти величины характеризуют электрон и соответствующую ему атомную орбиталь (область наиболее вероятного нахождения электрона).

Главное квантовое число (n) показывает на каком энергетическом уровне находится электрон, n принимает положительные натуральные значения. Орбитальное квантовое число (l) описывает форму орбитали на которой находится электрон (s,p,d,f), принимает значения от нуля до n-1.

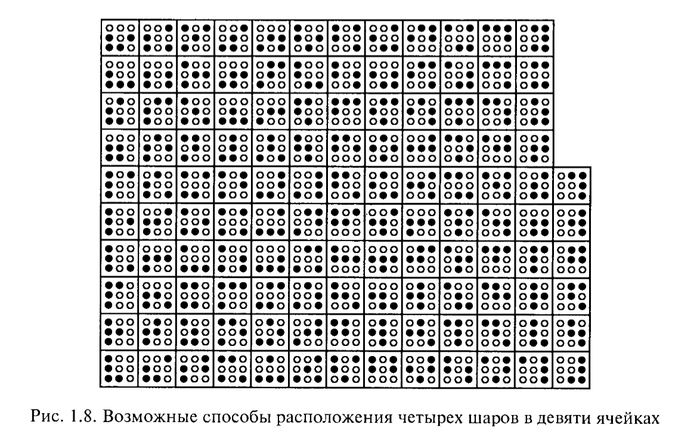

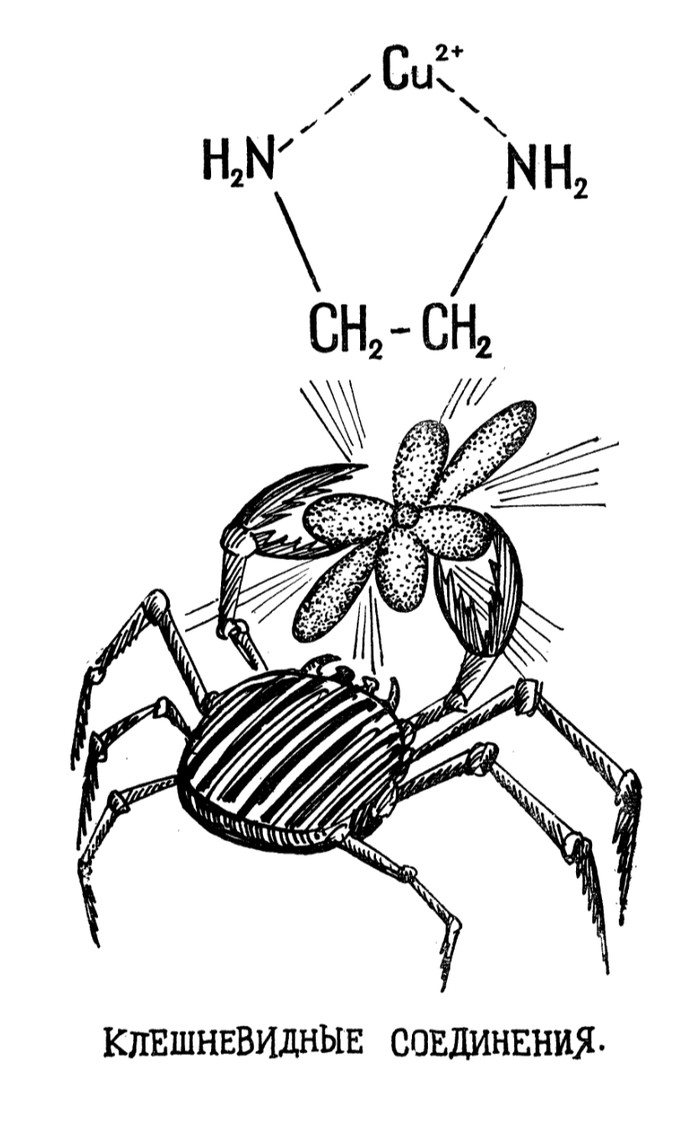

Магнитное квантовое число (ml) показывает, какое пространственное положение занимает орбиталь, например шарообразную s-орбиталь можно расположить только одним способом, а гантелевидную p-орбиталь тремя, m принимает значения в пределах от -l до l, количество вариантов расположения орбиталей равно 2l+1. Если внимательно приглядеться мы увидим поразительное сходство со школьным вариантом описания строения атома с помощью квадратиков, s-орбиталь— 1 квадратик, p-орбиталь— 3 квадратика и т.д, еще со школы мы знаем о квантовых числах, просто называли их по другому.

Но осталось еще одно квантовое число— спиновое (s), можно подумать, что оно как-то характеризует вращение электрона, ведь переводится как «вращательное» квантовое число, однако это не так. Здесь мы в первый раз столкнулись с физической величиной, у которой нет интерпретации в макромире, это просто число и нужно оно для одной только цели (по крайней мере в химии), избежать нарушения запрета Паули. Данный постулат следует из принципа неразличимости элементарных частиц (они и правда похожи друг на друга), это значит, имея два электрона с одинаковыми главным, орбитальным и магнитным квантовыми числами, мы не можем утверждать, что это не один и тот же электрон. Принцип Паули гласит— две элементарные частицы не могут иметь одинаковые квантовые числа, поэтому, чтобы отличать электроны, используют спиновое квантовое число (s), оно принимает два значения (+0,5 и -0,5), что соответствует стрелочкам вверх и вниз на школьной схеме.

Для чего же необходимы были все эти вычисления и преобразования? Как уже было сказано, планетарная модель Резерфорда, изначально несовершенная, обзавелась множеством поправок и не позволяла объяснять магнитные эффекты и фотоэффекты сложных соединений. Также была неясна природа электрондефицитных и электронизбыточных соединений. Новая теория устранила множество пробелов в понимании химии, однако вызвало не меньше критики. С самым известным парадоксом, вы наверняка знакомы, это тот самый кот Шредингера. Волновая функция имеет вероятностную интерпретацию, что не совсем соответствует нашему представлению о макромире. Мы же не можем сказать, что в данной точке пространства «возможно» находится кот, он либо есть, либо нет, с микромиром всё по-другому, это несоответствие и подчеркивали релятивисты, кот Шредингера одновременно жив и мертв, такое определённо невозможно. Однако практика показала, что волновая функция, даже с учетом всех приближений как ни одна другая теория в расчетах близка к экспериментальным данным. С тех пор именно она является основной теорией о строении электронной оболочки.

Предыдущий пост из Физической химии:Физическая химия | Термодинамика

Кинетика на очереди