Традиции и хитрый маркетинг: продолжение

Прочитал пост о хитром маркетинге с кофе и шоколадом от @BrokeYOURdreams, собственно пост вот, вспомнил о таком же случае с Coca-Cola. Только случай с Кока-Колой не только гораздо масштабнее, но продолжается даже сейчас

К концу 1990-х Coca-Cola уперлась в глухую стену. Сколько бы менеджеры ни бились за «Кока-Колу повсюду», распространяться дальше казалось некуда — американский рынок был перенасыщен. Эксперты начали уже вслух задавать вопрос, сумеет ли компания продолжить экспансию у себя на родине. А тут еще разоблачение махинаций с ботлерами, продажи перестали расти, компания прилагала все усилия в поисках новых рынков — и обнаружила таковой в виде школ . Они обеспечивали ей не только новое, весьма привлекательное место для торговли, но и помогали с детства привить новому поколению лояльность именно к продукции Coca-Cola, что, пожалуй, еще важнее.

Если вкратце, то по всей стране старшие школы подписали с Coca-Cola контракты, ограничивающие выбор продаваемых в автоматах напитков только напитками, произведенными Coca-Cola. А теперь история о том, как это выявилось:

Впервые о том, что ее школа заключила «договор по газировке», Джеки Домак узнала ранней осенью 1999-го, в начале учебного года. Преподавательница гигиены и здоровья из города Винис (Калифорния) перекусывала вместе со старшеклассниками в своем кабинете. Одна ученица вытащила из рюкзака банку 100-процентного сока, прихваченную из дома. «Почему бы нам не покупать их в школьных автоматах?» — спросила она. Джеки не знала, что в школьном ассортименте отсутствуют соки. Но, раз так, это же легко исправить, думала она. После ланча она бросила записку в почтовый ящик управляющего школой и получила краткий ответ: «Нельзя. Продажа соков не допускается эксклюзивным договором по газировке». Домак даже растерялась. «Я все переспрашивала: „Договор по газировке, какой еще договор по газировке?“» — вспоминает она. Теперь Домак живет в Южной Калифорнии и выучилась на юриста.

Она запросила у школы копию договора и после нескольких отказов получила ее. Точно: заключив сделку с Coca-Cola Company, школа лишалась права продавать другие напитки. Более того: школа не могла продавать ничего без одобрения компании, которая настаивала на том, чтобы в автоматы поступали ее, и только ее напитки. За эту привилегию Coca-Cola платила школе 3 тысячи долларов в год — примерно доллар на ученика. Выглядели эти автоматы как-то так:

«Я пришла в ужас, — вспоминает Домак. — Я же учила детей здоровому образу жизни, а тут выясняется, что вопросы питания решают не преподаватели, а частная корпорация. И даже если кто-то из учеников хотел пить что-то более полезное, его желания не принимались в расчет — мы запродали себе этой компании со всеми потрохами». Домак тут же послала договор в The Los Angeles Times и в благодарность получила от школьного руководства строгий выговор: она-де нарушила предусмотренный тем же договором пункт о конфиденциальности.

Помимо должности учителя гигиены Домак исполняла также обязанности председателя школьного клуба «Мир и справедливость», и, когда она поделилась добытой информацией с учениками, часть их решила организовать новую группу — Клуб защитников общественного здоровья — для расследования этой истории. Расследование вышло далеко за пределы одного учебного заведения: обнаружилось, что по всей стране старшие школы подписали аналогичные контракты, ограничивающие выбор продаваемых в автоматах напитков. Из простого вопроса о соках, заданного ученицей, выросло общенациональное движение борьбы с газировкой, ответственной за эпидемию подросткового ожирения. Ведь объемы потребления подслащенных напитков столь резко выросли за последние тридцать лет не по счастливой для Coca-Cola случайности: компания добивалась этого с помощью глубокоэшелонированной стратегии, и школам в этой игре отводилась ключевая роль.

(Школьник как бы говорит: "Такие дела")

Coca-Cola умело обрабатывала шишек в области школьного образования: руководители Национальной ассоциации учителей и родителей и Национальной ассоциации школьных советов получили по 6 тысяч долларов в качестве «гонорара за консультацию» и приглашение в Вашингтон и Атланту на конференции некоего Совета по взаимодействию корпорации и школ. На сайте этой организации (впоследствии запись была удалена) представитель Coca-Cola изливал свой восторг по поводу качества предоставленных этими людьми «консультаций»: «Они на нашей стороне!»

Пожалуй, основную ответственность за повсеместное распространение «контрактов по розливу» следует возложить на бывшего завуча по спорту из Колорадо Дэна Дерозе, который ушел с преподавательской должности, чтобы организовать DD Marketing — консалтинговую фирму, помогавшую школам заключать наивыгоднейшие договоры с торговцами газировкой. С 1995 по 1999 год Дерозе составил контрактов на 300 миллионов долларов, причем на его долю приходилось от 25 до 35 процентов комиссионных. «Моя философия сводится к следующему, — рассказывал он в 1999 году газете Denver Post — Школы хотят этого. Они сами об этом просят. И если мы поможем школам получить максимальный доход, тем самым мы окажем всем огромную, огромную услугу». Он рекламировал контракты на газировку даже с помощью маленькой дочери Анны, похваляясь перед школьной администрацией, что первоклассница «отныне и до выпускного вечера будет пить только кока-колу... а слово Pepsi она даже писать не умеет».

Так компания пришла в школы, но этого ей показалось, конечно, мало, и она пустила в ход новую стратегию, чтобы полностью захватить наиболее привлекательные места продаж. Так называемые «контракты на розлив» возникали первоначально как соглашение компаний по продаже газировки с определенными сетями предприятий быстрого питания, например, напитки Coca-Cola предлагались в McDonald’s, а Pepsi — в Burger King. Где-то в начале 1990-х напитки проникли на спортивные стадионы и ярмарки: в обмен на «спонсорскую помощь» тот или иной бренд получал исключительные права на распространение своих, и только своих продуктов на данной площадке

Ну что-то в таком духе:

С точки зрения доходов компании это была разве что капля в море, зато контракты со школами обеспечили Coca-Cola доступ к детям с раннего, легко поддающегося внушению возраста. «Если парень начнет пить кока-колу в школе, то, скорее всего, он автоматически выберет ее и вне школы, где вариантов гораздо больше, — рассуждает бывший брендменеджер Карделло. — Так что главная задача не в том, чтобы детки раскошелились на кока-колу, задача в том, чтобы они раз и навсегда выбрали для себя этот бренд».

Закрепившись при активной поддержке администрации в школах, Coca-Cola получила возможность обойти давний запрет обращаться с рекламой к детям. Годами компания обрабатывала детей с помощью всяческих приманок, от открыток с изображениями животных и логотипом Coca-Cola в 1920-х до колоды игральных карт «Знаешь ли ты самолеты» в пору Второй мировой войны. Однако даже тогда компания остерегалась обвинений в том, что она навязывает маленьким детям подслащенные напитки. Правила рекламного бюро D’Arcy Agency запрещали использовать в рекламных целях изображения «детей младше 6 или 7 лет», а в 1950-х агентство McCann подняло этот возраст до 12 лет — считается, что такую политику Coca-Cola соблюдает по сей день.

Но эти ограничения отнюдь не помешали компании проникать в юные умы. Исследования подтвердили, что дети уже в возрасте от полугода до полутора лет начинают узнавать бренды, а к 3 годам уже выказывают конкретные предпочтения. Coca-Cola входила в пятерку наиболее узнаваемых брендов наряду с Cheerios, Disney, McDonald’s и Barbie. И в мире, где кока-кола всегда на расстоянии желания и составляет часть пейзажа, куда ни погляди, от вездесущего логотипа не укроются и дети. Но быть знакомым с брендом и быть ему преданным — безусловно, разные вещи. Другой бывший маркетолог Coca-Cola однажды высказался так: «Кто пьет наши безалкогольные напитки с детства, будет пить их и потом — так гораздо проще, нежели переубеждать потребителей, чтобы они сменили любимый бренд»

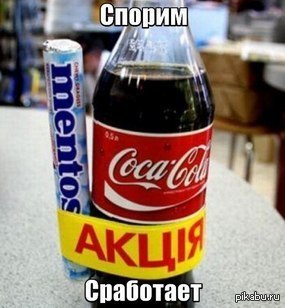

Ну вы все видели эту картинку:

И Coca-Cola неистощимо выдумывала все новые способы добиться лояльности потребителей с детства. Например, с помощью всевозможных объектов коллекционирования, в том числе кукол Barbie, игрушечных автомобилей, грузовиков и настольных игр, вроде бы предназначенных для взрослых. Добавим к этому рекламу с участием Санта-Клауса: Рождество исподволь неразрывно связывалось с бутылочкой кока-колы, и в умах, еще не настолько развитых, чтобы провести анализ и отделить одно от другого, возникало некое тождество.

Той же цели служили и милые белые медведи. «Берем каких-то милых, уютных, нравящихся детям существ и рисуем их с кока-колой и с улыбкой во всю пасть, — объясняет нехитрую концепцию Дэниэл Экафф, многолетний консультант по корпоративной рекламе, создатель персонажей M&M’s и разработчик рекламных кампаний для хлопьев Cap’n Crunch. — Таким образом мы с легкостью эксплуатируем человеческие слабости, и в особенности недостаток аналитических способностей детей младше 12 лет».

Реакция мультяшного медведя на Кока-колу:

Реакция нормального медведя на Кока-колу:

Coca-Cola находила и другие возможности обойти запреты на детскую рекламу. В особенности на телевидении, считая детскими только те передачи, аудитория которых как минимум на 50 процентов состоит из детей до 12 лет. Однако за последнее десятилетие или больше самыми популярными были программы, предназначенные для подростков и взрослых. А в 2000 году Coca-Cola «подкорректировала» понятие продакт-плейсмент, заплатив 6 миллионов долларов за то, чтобы стать главным спонсором шоу «Юные американцы» на телеканале WB. Его персонажи, по выражению одного телевизионного критика, пили кока-колу «до смешного напоказ». Но вершин продактплейсмента компания добилась в телевизионном хите «Американский идол», завоевавшем второе место в рейтинге популярности среди детей до 12 лет (вслед за мультфильмом «Губка Боб Квадратные Штаны»).

Coca-Cola не только показывает свою рекламу по ТВ, она вкладывает красные стаканчики в руки судей на соревнованиях и шоу, брендирует целые «красные комнаты» за кулисами, устанавливает фирменные кулеры и красные диваны, на которых участники съемок дают интервью, сидя под логотипами Coca-Cola. «Лучшей телерекламы и быть не может! — восклицал один из вице-президентов компании в интервью USA Today. — Посмотрите на рейтинги, мы зацепили всех — от малышей до 35-летних и 64-летних!»

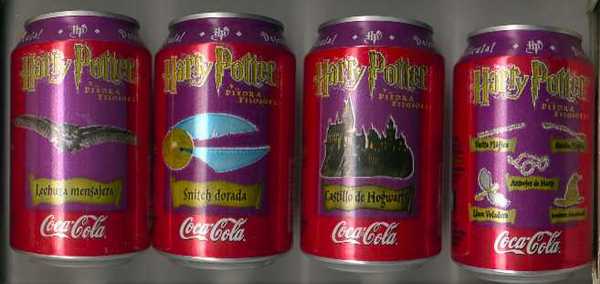

Разумеется, одними телешоу Coca-Cola не удовлетворилась и искала другие способы размещать скрытую рекламу, нацеленную на детей. В 2001 году Creative Artists Agency подписало от имени Coca-Cola сделку на 150 миллионов долларов: компания стала эксклюзивным спонсором первого фильма о Гарри Поттере, о том безумно популярном юном волшебнике, чья «биография» приучила к чтению новое поколение. По этому соглашению логотипы Coca-Cola не должны были использоваться в фильме и персонажи не пили ее напитков (в конце концов, юной звезде киноэкрана Дэниэлу Рэдклиффу в ту пору еще не исполнилось двенадцати), зато персонажи и символика появились на упаковках ее продуктов — кока-колы, соков Minute Maid и Hi-C, так что сомнений в том, на стороне кого выступает эта компания, не оставалось. «Дети любят Гарри Поттера, и мы уверены, что такой союз пойдет нам на пользу», — заявил представитель Minute Maid, а представительница Coca-Cola уточнила: «Мы обращаемся не к детям, а ко всей семье».

Выглядело это примерно так:

Первый фильм о Гарри Поттере собрал в кинотеатрах всего мира без малого миллиард долларов, уступив только «Титанику», и компания устами Джона Даунза признала договор с продюсером самым удачным рекламным ходом года. После этого произошел всплеск продакт-плейсмента в кино: с 2001 по 2009 год Coca-Cola подписала 85 контрактов, и чаще ее продуктов на экранах фигурируют только Apple и Ford. Многие из этих фильмов рассчитаны на взрослую аудиторию, но среди них есть и более явно ориентированные на детей, чем «Гарри Поттер», например выпущенный в 2005 году компанией DreamWorks мультфильм «Мадагаскар» о приключениях животных, сбежавших из нью-йоркского зоопарка; малышовые «Скуби-Ду», «Эльф», «Уже приехали?» и диснеевский фильм «Зачарованная», где принцесса прямо из мультипликации переходит в реальный мир.

Очередной шаг — в 2002 году Coca-Cola выходит онлайн: создает Coke Studios, виртуальную игру, в которой пользователи могут выбрать себе аватар (V-Ego) и с помощью виртуальных музыкальных инструментов создавать собственные музыкальные миксы. В 2007 году появился целый брендованный мир — CC Metro, воплощение мечты Дуга Айвестера о пейзаже, где логотипы Coca-Cola присутствуют постоянно: в трехмерном пространстве суперсовременного города персонажи этой игры покупают клевую одежку, гоняют на скейтбордах и на транспорте с воздушной подушкой, болтают с такими же фанами напитка. И все эти удовольствия они получают на фоне различных символов Coca-Cola — тут и рекламные плакаты, и дирижабли, и скамейки с логотипами, фонтаны и статуи в форме все той же легендарной бутылочки, магазины и рестораны, где за настоящие деньги можно купить виртуальную кока-колу в стакане или в бутылке (почему-то предлагается в основном классическая кока-кола, других продуктов компании почти не видно). После открытия на сайт приходило более 100 тысяч посетителей в месяц — можно себе представить (учитывая интерфейс видеоигры и соответствующий круг забав), какую часть из них составляли дети.

При столь успешном общении с аудиторией нежного возраста Coca-Cola вполне могла рассматривать школы как еще одно место, где можно «приучать потребителя смолоду», и даже не подумала, сколь цинично выглядит политика навязывания своего продукта детям, которые на протяжении восьми школьных часов не имеют другого источника для утоления жажды, кроме приветливо мигающих автоматов кока-колы.

На этом закончу, и так уже пост слишком длинный. Если хочешь узнать про эту стратегию Кока-Колы подробнее, то вот ссылка

Если капиш инглиш, то приглашаю посмотреть еще тут - там описаны и другие глубокоэшелонированные стратегии Кока-колы.

Если тебе хорошо от этой картинки, то знай - где-то улыбается маркетолог Кока-Колы

Пост написал lechaton, если тебе понравилось - подписывайся