Родственные связи Гольштейн-Готторпской линии династии Романовых в XIX - начале XX вв. (Часть 1)

Поскольку пост о родственных связях династии Романовых в XIX - начале XX вв. получился большим, я разделил его на три части. В первой из них будет рассказ о родственных связях династии Романовых при Александре I и Николае I. О семейной жизни российских государей 1801-1917 гг., как я надеюсь, будет рассказано в другом посте.

Несколько слов о том, почему именно так называется правящая ветвь российского императорского дома в 1801-1917 гг. Российские императоры этого периода были потомками внука Петра I (сына его дочери Анны) Петра III, наследственного герцога Гольштейн-Готторпского и его жены Екатерины II (урожденной принцессы Ангальт-Цербстской). Подробнее об этом было написано в посте о престолонаследии в династии Романовых после Петра I.

Родственные связи династии Романовых при Александре I

Начнем мы с правления императора Александра I (1801-1825), старшего сына Павла I и императрицы Марии Федоровны (урожденной принцессы Софии Доротеи Вюртембергской). Сам он был женат на императрице Елизавете Алексеевне (урожденной принцессе Луизе Баденской). Детей в этом браке, кроме дочерей, умерших в детстве, не было, что породило серьезную проблему престолонаследия и династический кризис 19 ноября - 14 декабря

1825 г., который пытались использовать в своих целях тайные общества декабристов. У Александра I были братья Константин, Николай и Михаил и сестры Александра, Екатерина, Анна, Елена и Мария.

Великий князь Константин Павлович (1779-1831), как следующий по старшинству брат Александра I, носил титул цесаревича и занимал должности наместника Царства (Королевства) Польского (сначала формально, после 1826 г. - фактически) и командующего польской армией. По своему характеру, по свидетельству современников, мог быть резким и вспыльчивым, как его отец. Хотя в то же время многие отмечали его ум, трудоспособность и рассматривали его как будущего короля Греции или польского короля. Он был женат сначала на принцессе Юлиане Саксен-Кобургской (1781-1860), затем на польской аристократке Иоанне Грудзинской (княгине Лович) (1795-1831).

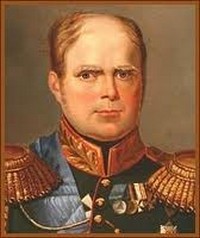

Великий князь Константин Павлович

(второй сын Павла I)

С первой своей супругой (в православии великой княгиней Анной Федоровной) отношения Константина не сложились, поскольку он, как свидетельствуют современники, всячески третировал свою супругу, вел по отношению к ней грубо и неуважительно и даже ревновал ее к старшему брату Александру. В конце концов, Анна Федоровна уехала из России на родину, не выдержав выходок своего супруга. Официально Константин Павлович и Анна Федоровна развелись 20 марта 1820 г. на основании манифеста Александра I, который был подтвержден решением Святейшего Синода. Причиной развода было указано "слабое здоровье" бывшей великой княгини. После развода Анна Федоровна жила в основном в Германии и Швейцарии, родила двух незаконнорожденных детей (от французского дворянина Жюля де Сенье и швейцарского хирурга Рудольфа Абрахама), покровительствовала развитию немецкого музыкального искусства. Умерла в 1860 г. в Швейцарии в купленном ею имении Эльфенау. Детей от брака Константина Павловича и Анны Федоровны не было. Брат Анны Федоровны принц Леопольд Саксен-Кобург-Готский стал королем Бельгии Леопольдом I, ее племянницей была знаменитая королева Великобритании Виктория, символ "викторианской эпохи".

Второй брак Константина Павловича с польской княгиней Иоанной Грудзинской был заключен после развода с первой супругой в 1820 г. и был также бездетным. Вместе с мужем они бежали из Польши после начала восстания 1830-1831 гг. и умерли в 1831 г. от холеры с разницей в четыре месяца.

Великая княгиня Анна Федоровна

(первая супруга великого князя Константина Павловича)

Великая княгиня Елена Павловна

(супруга великого князя Михаила Павловича)

Супругой младшего брата Александра I великого князя Михаила Павловича (1798-1849) была принцесса Фредерика Шарлотта Вюртембергская (в православии великая княгиня Елена Павловна) (1806-1873). В России она стала известна как благотворительница и активный общественно-политический деятель. Она покровительствовала известным русским художникам И.К. Айвазовскому и К.П. Брюллову, интересовалась деятельностью Московского университета, Академии наук и Вольного экономического общества. В ее знаменитом в Петербурге второй половины XIX в."кружке" обсуждались проекты либеральных реформ 1860-х - 1870-х гг. и отмены крепостного права.

Сестры Александра I Екатерина (1788-1819), Мария (1786-1859) и Елена (1784-1803) стали супругами немецких владетельных правителей (за исключением Анны и Александры). Анна Павловна стала супругой короля Нидерландов Вильгельма (Виллема) II и, таким образом, правящий король Нидерландов Виллем Александр является дальним потомком императора Павла I, Екатерина Павловна в первый раз вышла замуж за герцога Петра-Фридриха Ольденбургского, во второй за короля Вюртемберга Вильгельма I, Мария Павловна стала великой герцогиней Саксен-Веймарской, Елена Павловна - герцогиней Мекленбург-Шверинской, Александра Павловна вышла замуж за австрийского эрцгерцога Иосифа, наместника Венгерского королевства, брата австрийского императора Франца I.

Наиболее интересны для данного периода судьбы Анны и Екатерины Павловны.

Великая княжна Анна Павловна, королева Нидерландов

Анна Павловна в 15 лет чуть было не стала второй супругой Наполеона Бонапарта. В

1808 г., намереваясь развестись с первой супругой Жозефиной Богарне, Наполеон стал подыскивать себе вторую супругу из европейских правящих династий. Сначала он посватался к старшей сестре Анны Екатерине Павловне, но Александр I дал уклончивый ответ, поскольку против брака выступила вдовствующая императрица Мария Федоровна, видевшая в Наполеоне лишь продолжателя революции. В случае с Анной российский император сослался на юность великой княжны. Получив отказ русской стороны, Наполеон женился на австрийской эрцгерцогине Марии Луизе. Не состоялся брак Анны Павловны и с королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом III и французским принцем Шарлем-Фердинандом, герцогом Беррийским (племянником короля Людовика XVIII, восстановленного на французском престоле).

В 1816 г. Анна Павловна вышла замуж за наследного принца Нидерландов Вильгельма (Виллема) Оранского (будущего короля Вильгельма II) и уехала с ним в Нидерландское королевство. В то время в унии с Нидерландами находились Бельгия и Люксембург. Брак сложился довольно удачно, Анна Павловна родила своему супругу трех сыновей и одну дочь (в том числе, будущего короля Вильгельма III). Супруги неоднократно приезжали в Россию (в том числе, на похороны Александра I) и встречались с новым императором Николаем I и членами императорской семьи. После провозглашения независимости Бельгии в 1830 г. Анна Павловна и ее супруг были вынуждены уехать из своего дворца в Брюсселе, так как Оранская династия лишилась прав на бельгийский престол. После отречения от престола свекра Анны Павловны Вильгельма I в 1840 г. она и ее супруг стали монархами Нидерландов. В историю Нидерландов Анна Павловна и Вильгельм II вошли как покровители изобразительного искусства и собрали в королевском дворце лучшую в стране коллекцию голландской живописи. Правда, на это собрание было потрачено много средств, поэтому после смерти Вильгельма II в 1849 г. вдовствующей королеве остались одни долги. Анна Павловна была вынуждена обратиться за финансовой помощью к своему брату Николаю I и продать в Эрмитаж несколько картин голландских художников. Ее сын Вильгельм III правил в Нидерландах до 1890 г. и был последним представителем мужской ветви Оранской династии. С его смертью прекратилась уния Нидерландов и Люксембурга. Сама вдовствующая королева умерла в 1865 г. и была похоронена в Гааге вместе со своим супругом.

Великая княжна Екатерина Павловна, принцесса Ольденбургская,

королева Вюртемберга

Не менее интересна судьба Екатерины Павловны, любимой сестры Александра I. Когда ей исполнилось 20 лет, к ней сватался Наполеон, но получил отказ. В 1810 г. Екатерина Павловна вышла замуж за принца Петра-Фридриха Ольденбургского, семья которого вскоре была изгнана Наполеоном из своих владений в Германии и обосновалась в России. Екатерина Павловна и ее супруг получил в управление Тверское генерал-губернаторство, позднее принц Ольденбургский стал главным директором (фактически министром) путей сообщения Российской империи. В Твери у Екатерины Павловны был собственный дворец, в котором частвна даже рассматривалась как возможная претендентка на престол (Екатерина III) вместо своего брата Александра I. Однако энергичная принцесса Ольденбургская не обладала, подобно своей бабке Екатерине II, государственным мышлением, и помимо твердости характера, по свидетельству современников, была весьма капризной и взбалмошной особой. Но во время Отечественной войны 1812 г., среди всеобщей растерянности и паники, охватившей императорскую семью и придворные круги, только Екатерина Павловна убеждала своего брата Александра I не заключать мирного договора с Наполеоном и продолжать войну до победного конца. Екатерина Павловна и ее супруг стали основателями линии принцев Ольденбургских в составе российского императорского дома.

В 1816 г. Екатерина Павловна, ранее овдовев после смерти первого супруга, вышла замуж во второй раз за короля Вюртемберга Вильгельма I и прожила с ним в браке вплоть до своей смерти в 1819 г. В Вюртемберге Екатерина Павловна стала известна своей широкой благотворительной деятельностью. В 1817 г., по ее инициативе, было создано благотворительное общество, создавались богоугодные заведения для нищих и больных, активно поощрялось развитие народного образования. После ранней смерти Екатерины Павловны (ей исполнилось 30 лет в этот момент) известный русский поэт В.А. Жуковский написал элегию "Ты улетел, небесный посетитель...". Своему второму супругу Екатерина Павловна приходилась двоюродной сестрой, поскольку ее свекор (отец мужа) и мать императрица Мария Федоровна были родными братом и сестрой, детьми герцога Фридриха Евгения Вюртембергского.

Родственные связи династии Романовых в правление Николая I

У Николая I и императрицы Александры Федоровны было семеро детей: кроме будущего императора Александра II (1818-1881) у них родились сыновья Константин (1827-1892), Николай (1831-1891) и Михаил (1832-1909) и дочери Мария (1819-1856), Ольга (1822-1892) и Александра (1825-1844). От сыновей Николая I произошли в дальнейшем несколько ветвей императорской фамилии: Александровичи, Константиновичи, Николаевичи и Михайловичи. От великой княжны Марии Николаевны, которая вышла замуж за герцога Максимилиана Лейхтенбергского, внука французской императрицы Жозефины Богарне, произошла линия герцогов Лейхтенбергских. Все сыновья Николая I занимали государственные и военные посты. Особенно отличился на государственном поприще великий князь Константин Николаевич, председатель Государственного совета и наместник Царства Польского, который был активным сторонником буржуазных реформ своего старшего брата императора Александра II. Из внуков Николая I известны великий князь Николай Николаевич (Младший) (1856-1929), который был Верховным Главнокомандующий русской армии во время Первой мировой войны (1914-1915), а затем сыграл неоднозначную роль в событиях Февральской революции 1917 г. и великий князь Константин Константинович (1858-1915), который вошел в историю русской литературы конца XIX - начала XX вв. как поэт Константин Романов (К.Р.).

Внучка Николая I великая княжна Ольга Константиновна (1851-1926) стала королевой Греции, выйдя замуж в 1867 г. за короля Георга I (датского принца Вильгельма). Супруг правящей королевы Великобритании Елизаветы II герцог Филипп Эдинбургский является внуком Ольги Константиновны и праправнуком Николая I. Таким образом, по мужской линии все дети, внуки и правнуки Елизаветы II являются прямыми потомками Николая I.

Великий князь Константин Николаевич (второй сын Николая I)

Великий князь Константин Константинович

(внук Николая I, поэт К.Р.)

Великий князь Николай Николаевич

(внук Николая I)

Ольга Константиновна, королева Греции

(внучка Николая I)

Продолжение поста о родственных связях российских императоров от Александра I до Николая II будет в Части 2, в которой речь пойдет об эпохе Александра II и Александра III.