Полтава. Гвоздь в гроб шведской державы.

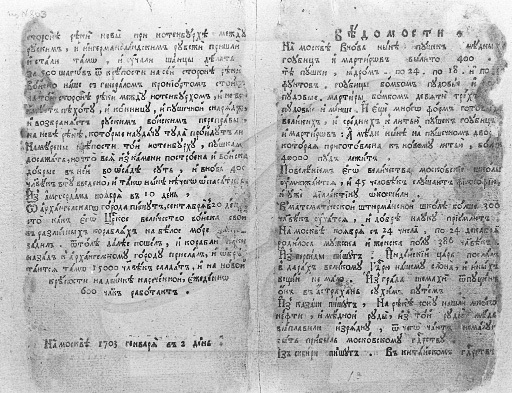

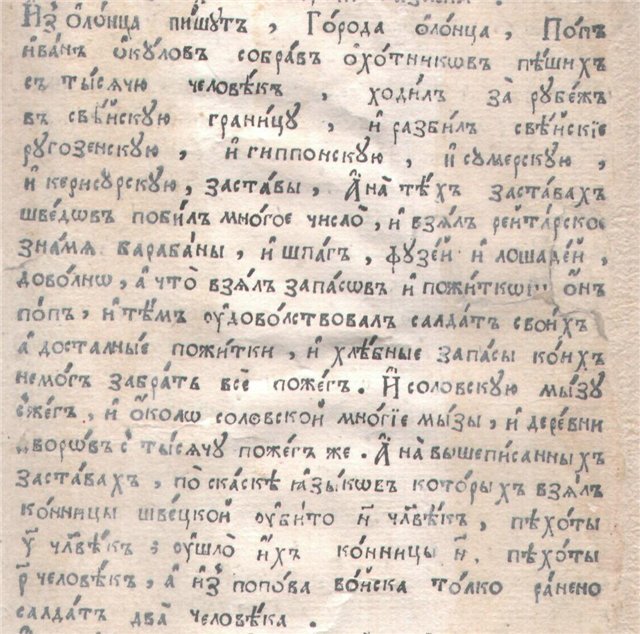

10 июля Россия отмечает годовщину победы русской армии в Полтавском сражении. 308 лет назад произошла одна из самых знаменитых победоносных битв в русской военной истории. Русская армия под командованием императора Петра I нанесла сокрушительное поражение шведским войскам короля Карла XII. В честь этой знаменательной даты и был установлен День воинской славы России.

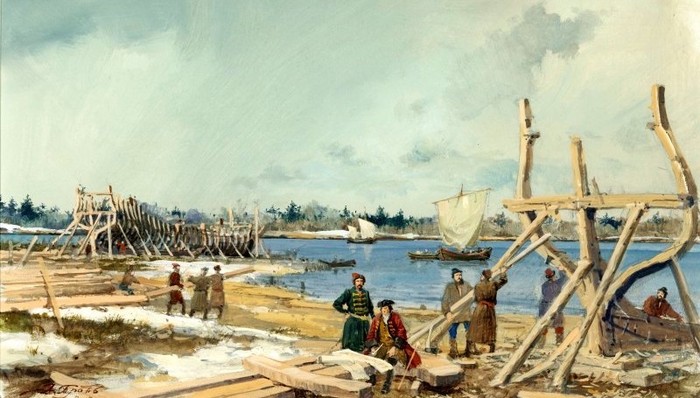

Ко времени Полтавского сражения уже девять лет длилась Северная война, в которой Швеции противостояла Россия. Главной причиной войны был передел территорий в Северной Европе и в Прибалтике. Молодое российское государство стремилось вновь обрести выход к Балтийскому морю, а Швеция этому стремлению России активно противостояла.

Очередной этап Северной войны начался после поражения саксонского курфюрста и польского короля Августа II, которое он потерпел от шведских войск в 1706 году, лишившись при этом короны Речи Посполитой. Это обстоятельство позволило Карлу XII приступить к реализации своего давнего плана — походу на восток. Поскольку лазутчики доносили Карлу XII о растущем недовольстве различных слоев населения России политикой Петра I, шведский король все больше убеждался в том, что для похода пришло подходящее время.

Одним из самых высокопоставленных изменников, перешедших на сторону Карла XII, стал гетман Иван Мазепа. Он сделал свой выбор уже осенью 1708 года, пообещав шведскому королю всестороннюю поддержку. Он опасался ограничения автономии Войска Запорожского, что противоречило его собственным интересам и амбициям. Еще одной причиной измены Мазепы стала его убежденность в том, что Петр проиграет войну Карлу XII. Гетман счел нужным вовремя заручиться поддержкой более сильной стороны, которую он ошибочно увидел в шведском короле.

Измена гетмана Мазепы свершилась, что очень обрадовало Карла XII, рассчитывавшего отправить свои войска «на зимовку» на Гетманщину. Но все равно пребывание шведской армии в малороссийских землях оказалось очень сложным. Это было связано с действиями местного населения, которое, в отличие от гетмана, отнюдь не спешило выражать верноподданнических настроений по отношению к иноземцам. Карл XII столкнулся с теми же проблемами, которые позже не учли другие иноземные захватчики, пытавшиеся покорить Россию — Наполеон и Гитлер. Хотя каких-либо серьезных партизанских действий против шведской армии не предпринималось, крестьяне уничтожали хлеб, уводили лошадей, в результате войскам Карла XII просто нечего было есть.

Тем не менее, шведское командование осталось весьма невысокого мнения о боевых качествах запорожцев. После опыта нескольких сражений, в которых выяснились все минусы запорожцев перед современной регулярной армией, шведские генералы перевели их на земляные работы и охранно-конвойную службу. Платить за это стали, разумеется, меньше, чем за участие в боях. Казаку выдавали за день конвоирования пленных или земляных работ 10 копеек. Естественно, это вызвало недовольство запорожцев. Начался исход казаков из шведской армии. Примечательно, что не доверял казакам и Петр I. Хотя он поставил после измены Мазепы нового гетмана Скоропадского, но доверие к казакам у государя от этого не появилось.

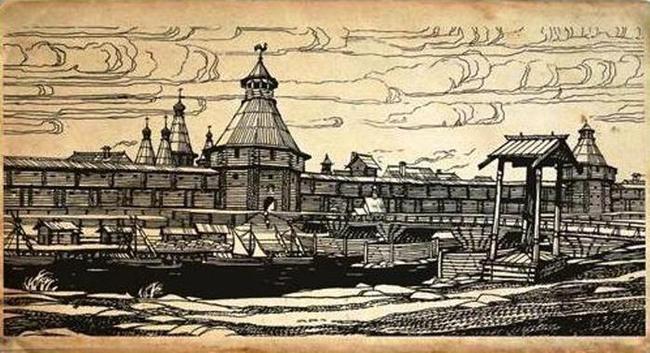

Карл XII планировал взятие Полтавы силами шведских войск. Общее руководство осадой Полтавы было поручено генерал-квартирмейстеру шведской армии гвардейскому полковнику Акселю Гилленкроку — достаточно опытному офицеру, прежде служившему по найму во французской армии, а затем вернувшемуся на шведскую службу. Однако осада, начатая 6 (17) апреля, была достаточно вялой, что объяснялось малым количеством войск, выделенных Карлом XII для этой цели.

Тем временем, к Полтаве продолжали стягиваться русские войска — сначала армия Меншикова, затем — войска под командованием Бориса Шереметева. 4 (15) июня под Полтаву прибыл сам Петр I. Первоначально он не планировал лобового столкновения со шведскими войсками, стремясь выручить Полтаву другим путем, однако затем все же решился на прямое столкновение с армией шведского короля.

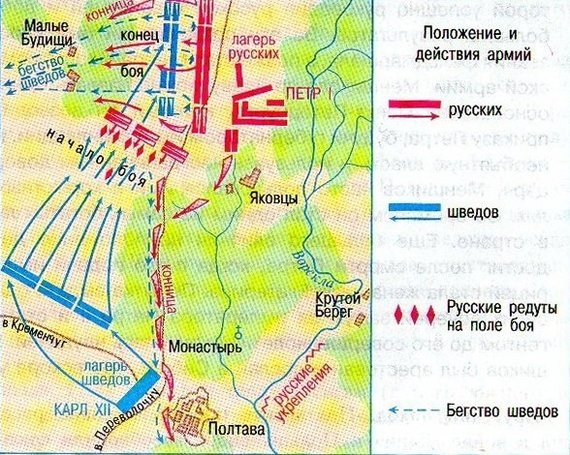

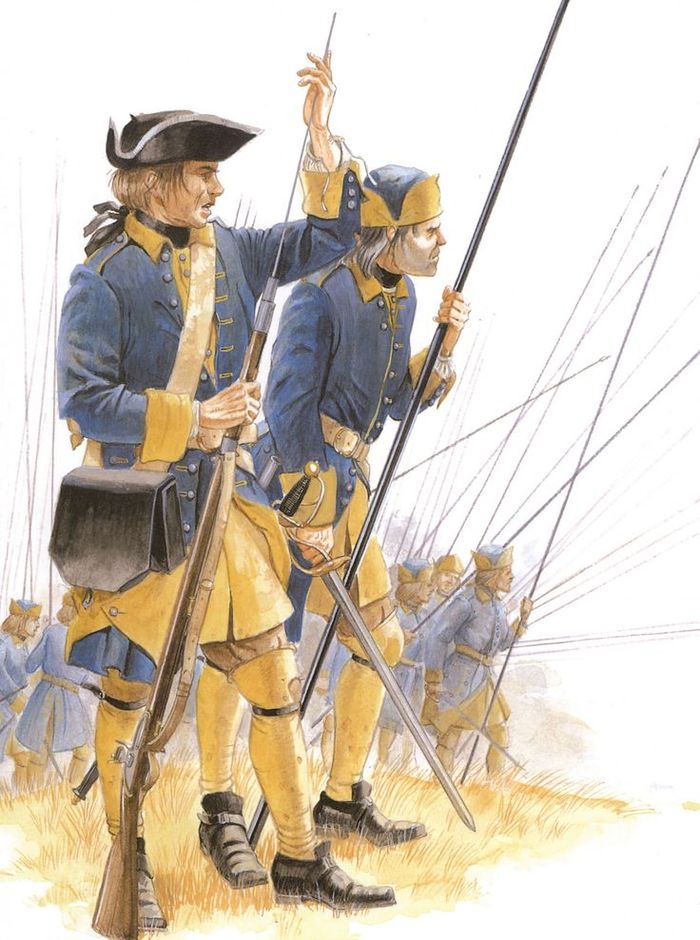

К этому времени шведские войска насчитывали около 37 тысяч человек, включая примерно 2 тысячи реестровых и низовых казаков. В Полтавском сражении приняли участие 18 пехотных батальонов (8 тысяч солдат и офицеров), 109 кавалерийских эскадронов (7800 человек), около тысячи кавалеристов-валахов. Россия обладала большими силами. У Полтавы сосредоточились войска общей численностью от 60 до 80 тысяч человек. Но непосредственное участие в битве приняли 25 тыс. человек пехоты и 21 тыс. человек кавалерии, а также калмыцкий отряд.

27 июня (8 июля) 1709 года началось сражение. Его подробные описания содержатся во многих учебниках по военной истории.

В Полтавской битве шведские войска понесли сокрушительное поражение. Короля спасли от пленения действия его драбантов — корпуса королевской охраны, а также кавалерии под командованием генерал-майора Карла Густава Крейца. Во время прорыва королевской свиты через русские редуты погиб камергер Густав Адлерфельд, сопровождавший шведского короля. Он оставил ценный дневник, описывавший ход событий Северной войны — от начала боевых действий до начала сражения под Полтавой. Общие человеческие потери шведской армии составили примерно от 6,7 тыс. до 9,2 тыс. человек убитыми и ранеными, еще 2,8 тыс. человек попали в плен во время Полтавского сражения. В плен попал целый ряд видных шведских военачальников и государственных деятелей, включая первого министра Швеции Карла Пипера, двух государственных секретарей, фельдмаршала Карла Густава Реншильда, принца Максимилиана Эмануэля Вюртемберг-Виннентальского, генерал-майора Берндта Отттто Стакельберга и целого ряда полковников, включая командиров Северо-Сконского драгунского полка полковника Густава Горна, Эстгётского полка полковника Андерса Аппельгрена, собственного драгунского полка полковника Нильса Юлленштерна. Русские войска потеряли много меньше — 1345 солдат и офицеров убитыми и 3290 человек ранеными.

Разгром шведской армии под Полтавой имел определяющее значение для всего дальнейшего хода Северной войны. Фактически шведская армия потерпела такое сокрушительное поражение, что более уже не представляла собой столь серьезной как прежде угрозы для российской государственности. Битва под Полтавой невероятно подняла и международный престиж российского государства. В частности, Саксония и Дания — давние политические противники и военные враги Швеции — сразу же предпочли возобновить коалицию с Россией против Карла XII.

Велико значение Полтавской битвы и для самой России. Даже сейчас, через три столетия, прошедших со дня разгрома шведской армии под Полтавой, эта битва остается одним из наиболее грандиозных примеров доблести русских солдат и офицеров, полководческого таланта русских военачальников. Уже потом, спустя сто, двести, двести пятьдесят лет после Полтавского сражения, российские (а затем и советские) войска будут неоднократно одерживать победы над сильнейшими регулярными армиями Европы.

Наглядно свидетельствуют события в Полтаве и о жалкой участи предателей, готовых ради собственных политических и финансовых выгод перейти на сторону неприятеля. После фатального поражения шведской армии гетман Иван Мазепа бежал в пределы Османской империи. Умер он спустя несколько месяцев, в сентябре 1709 года в г. Бендеры. Что касается Карла XII, то для него поражение под Полтавой имело куда более далеко идущие последствия. Он тоже бежал в пределы Османской империи и пытался уговорить султана начать боевые действия против Российской империи. Но эта затея шведского короля султану не понравилась и он даже распорядился поместить Карла XII под арест. Пока король находился в османских владениях, позиции Швеции серьезно ослабли. Поражением королевских войск от России воспользовались другие многочисленные противники и даже прежние союзники шведской короны. Например, Англия отказалась от своих союзнических обязательств, понимая, что Карл XII более не является серьезным политическим игроком. Пруссия присвоила шведские владения в Германии. Саксонский курфюрст Август вновь стал королем Речи Посполитой.

В 1713 году Карл XII был изгнан из Бендер по решению османского султана. Более того, он так не хотел покидать город, что произошла даже стычка между исполнявшими волю султана янычарами и королевской охраной, в результате чего шведский король лишился кончика носа. После Полтавской битвы Карл XII более не представлял собой не только противника, но и масштабную политическую фигуру. Он фактически лишился реальной власти даже в Швеции, а в 1718 году был убит в результате покушения, спланированного его же окружением. Шведской элите надоела бесконечная война, которую собирался вести на востоке озабоченный лишь реализацией своих полководческих амбиций Карл XII, поэтому было принято решение о том, чтобы устранить чересчур боевого короля.

https://topwar.ru/120020-poltava-gvozd-v-grob-shvedskoy-derz...