В то время как камень для постамента обрабатывался, скульптор Фальконе завершил лепку статуи для памятника.Голова Петра I была вылеплена Марией Колло; позировал генерал П. И. Мельсино, удивительно похожий на Петра I. Для работы он выписал из Рима гипсовые отливки головы, ног и бедер коня памятника Марку Аврелию, а также пользовался натурой, для чего берейторы на лошадях въезжали на специальные помосты и вздыбливали лошадей.

Отливка скульптуры из бронзы производилась седьмого августа 1772 года, но памятник был установлен только через десять лет - 6 августа 1782 года .

Текст надписи на памятнике был предложен поэтом Александром Сумароковым.

Реставрация памятника Петру I в 1976 году

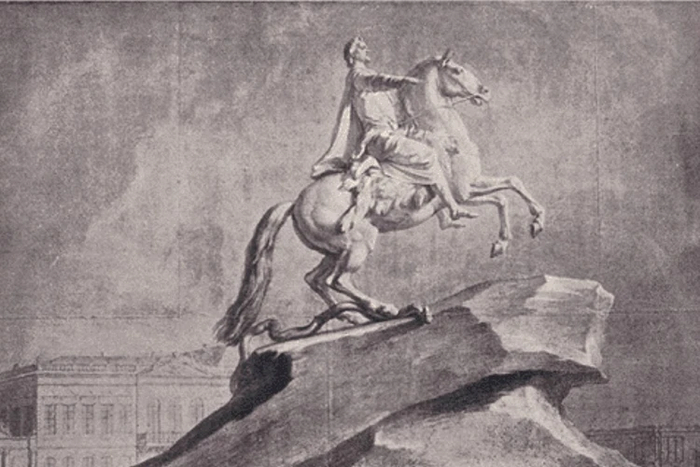

Этот памятник и ныне остается одной из достопримечательностей города Ленина. Вздыбленный конь застыл на гребне гранитной волны. Седок словно готовится к мощному прыжку. Петр I сидит на мохнатой медвежьей шкуре, лапы которой свисают на бока коня. Всадник облачен в римскую тогу. Спадая с его спины, она закрывает часть крупа лошади. Нога коня прижала извивающуюся змею, в изгиб которой упирается его длинный и пышный хвост.

Памятник отливался из бронзы самим скульптором при участии русского мастера Емельяна Хайлова. С работой этого мастера связан интересный случай. Сам Фальконе отдает дань мужеству артиллерийского литейщика Хайлова. Скульптор пишет, что когда лопнула форма и стала выливаться расплавленная бронза, литейщик остался один и продолжал работу с опасностью для жизни.

Судьба жестоко обошлась со скульптором, ему не пришлось присутствовать ни при монтаже, ни при открытии памятника. Фальконе из-за мелочной зависти придворных интриганов был вынужден уехать в Париж в 1778 году. Он увез с собой свои черновики - технические расчеты конструкции памятника.

Установка памятника на скалу была поручена известному архитектору Ю. М. Фельтену и выдающемуся скульптору Ф. Г. Гордееву, который дополнил памятник изваянием змеи. Конь попирает змею. Как ранее писали о памятнике, что "в дополнении (змеи) заключался двойной смысл": символический и конструктивный, что, как оказалось в дальнейшем, не совсем верно.

Как указывалось, памятник был открыт 6 августа 1782 года. Таким образом, с момента его сооружения прошло около двухсот лет. За это время памятник несколько раз проходил "косметическую" реставрацию. Такие реставрации, в частности, были в конце XIX века, а также в 1902, 1908, 1909 и в 1935 годах.

В 1976 году в памятнике были обнаружены трещины, они образовались в задних ногах коня, что вызвало необходимость срочной реставрации. К решению этой сложной задачи нельзя было приступить без знания устройства каркаса, между тем архивы Фальконе находились в Париже, и оставалась единственная возможность проникнуть во внутрь коня. Попутно возник вопрос, залит ли бронзой каркас в ногах лошади или же он проходит через ее полые ноги. В зависимости от этого и могла быть определена степень коррозии каркаса в наиболее ответственном месте памятника. Нужно было знать также, снабжен ли хвост, упирающийся в змею, стальным каркасом-опорой.

Реставраторы опасались за состояние каркаса, так как известно, что при реставрации памятника в 1909 году из него было выпущено 150 ведер конденсационной воды, постепенно скапливающейся из-за разности температур воздуха снаружи и внутри памятника. Поэтому реставраторы полагали, что трещины, образовавшиеся в ногах лошади, есть результат интенсивной коррозии железного каркаса, несущего около 8 тонн бронзовой скульптуры и испытывающего дополнительные нагрузки при ветровых порывах, когда конь как бы "переминается" с ноги на ногу, при этом нагрузка на каркас увеличивается еще на одну тонну.

Предстояло вскрытие памятника. Реставраторам на редкость повезло: скульптор был предусмотрителен и облегчил задачу проникновения во внутрь скульптуры.

При тщательном осмотре памятника реставраторам удалось обнаружить на крупе лошади замаскированную тогой крышку входного люка*. Крышка была привинчена восемью бронзовыми потайными винтами, не имеющими шлицов и утопленными заподлицо с бронзовой поверхностью крупа лошади.

*(Попутно отметим, что этот люк при предыдущих реставрациях в советское время не был замечен, но при реставрации памятника в 1909 году реставраторы пользовались им. Вот что сообщается в журнале "Золотое руно" за 1909 год в № 10 (с. 66): "Мифом веет от протокола комиссии, ремонтировавшей памятник Петру I на Сенатской площади: "При вскрытии большого заделанного отверстия в крупе лошади выяснилось, что в задних ногах имеется солидный кованый железный каркас, тщательно запаянный, вследствие чего вода (конденсационная. - Н. О.) в него не проникла и оставалась в брюхе коня. Всего выпущено до 150 ведер воды. Внутри все вычищено, убрана оставшаяся от отливки земля и прочая грязь. Вставлено всего 23 заплаты и при этом так искусно, что теперь нет возможности заметить эти места".)

Для открытия обнаруженного люка была создана специальная комиссия. Винты, удерживающие крышку люка, были надсверлены и вывернуты. Крышка люка заметно легко была поднята. В памятник проникли представитель комиссии и слесарь, производивший вскрытие люка.

Внутри скульптуры вместо сложной конструкции каркаса был обнаружен каркас, изогнутый в виде дуги. Как и предполагалось, каркас проходит лишь в задние ноги лошади и залит бронзой.Каркас затем глубоко входит в камень постамента и там залит свинцом. Хвост каркаса не имеет, а представляет собой монолитную бронзовую отливку и служит просто балансиром, удерживающим памятник в статическом равновесии. Металлографическое исследование памятника было произведено научно-исследовательским институтом электрофизической аппаратуры имени Д. В. Ефремова.

Для рентгенологического исследования вокруг памятника возвели защиту из мешков с песком и железобетонных блоков. На леса была поднята кобальтовая пушка. И поздней ночью рентгенологи Ижорского завода произвели гамма-дефектоскопию бронзового памятника.

Снимки получились такие, как если бы просвечивали ноги живого коня, только вместо костей проходили железные стержни каркаса, залитого бронзой. - коррозии на этой части каркаса не оказалось. Металлографическое исследование каркаса показало, что он сделан из пудлингового железа, выплавленного в особых печах на древесном угле, и хотя железо на одну треть толщины покрылось ржавчиной, как считают реставраторы, за судьбу памятника можно не опасаться еще многие столетия.

Что же касается обследования самой полости лошади, то при ее обследовании были обнаружены два бумажных свитка, один из них был покрыт суриком. Для исследования они были направлены в Центральную Ленинградскую научно-исследовательскую криминалистическую лабораторию. После специальной обработки свитки были развернуты и на этой бумаге был обнаружен выведенный каллиграфическим почерком следующий текст:

"Памятник Императора Петра 1-го реставрирован в 1909 году. Бронза литейной фабрики Э. П. Г..." Как позднее выяснилось, реставратором был Гакер, работавший на бронзолитейной фабрике "Моран". Далее на этом листке бумаги идет следующий текст:

"Под наблюдением К. Альбрехт. Помощники его Репин, Баранов, Иванов". Инициалы рабочих, участвоваших в реставрации, позднее также были установлены.

В исследовании памятника Петру I участвовали крупные ученые Ленинграда, высококвалифицированные реставраторы, инженеры лаборатории объединения "Кировский завод" и Балтийского завода, крупные специалисты литья, сварки, а также скульпторы. Сама же реставрация производилась ленинградским производственным объединением "Реставратор". Для реставрации самого памятника потребовалось 150 кг бронзы специального состава. Ее состав вместе с технической документацией был помещен в капсулу, которая заняла свое место внутри памятника. Сюда же была помещена и еще одна капсула. В нее вложили номера трех газет: "Ленинградской правды", "Вечернего Ленинграда" и "Смены", рассказывающих о жизни Ленинграда в сентябре 1976 года, то есть в дни реставрации памятника