Предъявите документы! К 16-летию китайского веб-суверенитета

30 декабря 2000 года в Китае был принят первый нормативный документ, цензурирующий интернет-трафик.

Полтора месяца назад, как раз когда мы готовились праздновать 7 ноября, из Китая дошли известия о принятии закона о кибербезопасности, который вступит в силу в июне следующего года. Несмотря на то, что «Золотой щит» (также известен как Великий китайский файерволл) работает уже больше 10 лет, китайское правительство считает, что этой сфере ещё далеко до совершенства.

Сегодня, когда мы справляем условную 16-ю годовщину начала строительства виртуальной стены, стоит поговорить о том, что Китай сегодня делает то, что завтра будем делать мы, а послезавтра – весь мир.

Чего опасается КПК

В 1989 году весело было не только в Румынии, но и в Китае. Правда китайская версия «выйдем на площадь посидеть за свои права» провалилась. И это не единственное отличие похожих событий.

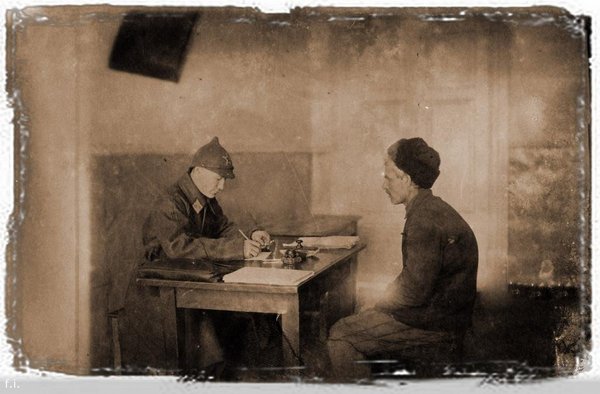

В Румынии главным залогом успеха стало то, что на сторону протестующих перешла армия: как непосредственно в местах массовых акций, так и по всей стране. В Китае солдаты оказались куда более стойкими и не поддавались на попытки студентов распропагандировать их. В этом смысле оставивший нас XX век был куда надёжнее: пресса в руках государства или под контролем государства. А у солдат есть ещё и добрый дядя-политрук, который всегда объяснит суть момента. Поэтому у студентов не было никаких шансов тягаться с солдатами ни в силовых, ни в идеологических состязаниях. Однако уже спустя 10 лет от этой идиллии не осталось и следа.

Китайское правительство как раз начинало очередную экономическую реформу – малую приватизацию, рассчитанную на пять лет. Она прошла не так обвально, как у нас, но для работников отдельных предприятий последствия были весьма неприятными: правительство позволяло новым собственникам даже отказывать работникам в выплате пенсий. Поэтому вероятность повторения Тяньаньмэнь существовала.

Да и без этого интернет как единственный неподконтрольный канал распространения информации вызывал опасения правительства, несмотря на то, что количество пользователей в то время составляло около 600 тыс – то есть на 3 порядка меньше, чем теперь.

Как они это сделали

Закон, принятый в 2000 году, подготовил юридическую базу для «Золотого щита» – программно-аппаратного комплекса, разработка которого началась ещё в 1998 году, а полноценная работа – с 2003-го. По сути, файерволл – совокупность серверов между провайдерами внутри Китая и международными интернет-каналами. Серверы принимают и выдают запросы от конечных пользователей, сверяя их предварительно со списками нежелательных или запрещённых ресурсов. Последние отфильтровываются.

Позднее правительство заставило стать частью этой системы и интернет-компании (Yahoo, MSN/Bing). Несогласные, вроде Google, ушли из китайского интернета хлопнув дверью. Хлопнув не слишком громко – уже на тот момент (2010) за китайским поисковиком Baidu было 70% рынка против 24% у Google. Сегодня компания ведёт переговоры о возвращении, хотя на самом деле никаких особенных переговоров не нужно. Google просто следует выполнить требования китайских чиновников и не финтить с законодательством, как это было сделано в 2005 году (компания вышла на рынок через местного партнёра и тем самым обошла требование об обязательном получении разрешения на деятельность).

Шесть лет назад менеджмент Google говорил много громких слов о том, что они никогда не станут работать цензорами, о том, что стоят на позициях свободы слова. Однако, чтобы попасть на рынок Китая, в середине 2000-х создателям поисковой системы пришлось основательно подкрутить «движок» и начать фильтровать запросы, связанные с деструктивными религиозными сектами, сепаратистскими и экстремистскими течениями. То есть дело не в цензуре, вернее, не только в ней, но и в том, что глобальным интернет-компаниям просто удобно работать с минимальным контролем со стороны государства.

Как Китай меняет интернет

Почему сегодня Google стал относиться к «Золотому щиту» терпимее? Если оставить в стороне сугубо денежный вопрос (в 2015 году рынок онлайн-торговли в Китае оценивался в 2,7 трлн долл, можно представить, сколько денег проплывает мимо Google), то обращают на себя внимание два момента.

Во-первых, за прошедшие годы в мире стали проще смотреть на попытки государств утвердить сетевой суверенитет. Китай, Кубу, Россию, Иран конечно можно вынести за скобки, если сильно захотеть. Но даже в Европе раздаются голоса «за».

Почему раздаются – это «во-вторых». Тут следует поблагодарить Эдварда Сноудена за его откровения относительно кибер-политики АНБ и широкой практики взлома сетей и магистральных сетевых узлов по всему миру. Одной из приоритетных целей был Китай.

По состоянию на сегодня фильтрация контента, неприятного китайскому правительству, – лишь одна из задач «Золотого щита». Преграда атакам извне – ещё одна. Новый закон перекладывает часть функций на провайдеров, их обяжут сообщать властям о попытках пользователей внутри Китая провести кибер-атаку. Ужесточаются требования по деанонимизации пользователей социальных сетей и мессенджеров.

Но ещё более важная поправка – требование локализации данных. Информацию о китайских пользователях постепенно обяжут хранить на территории Китая (напоминает решение РФ о переносе процессинга Visa и MasterCard на территорию России, но более глобально). Если практика получит распространение и в других странах, это может сильно сказаться на рынке «облачных» сервисов.

***

Сегодня развитие и проникновение интернета достигло той отметки, когда граница между технологией и средством влияния не просто зыбка – она по факту давно стёрта. А влияние, как показали события на постсоветском пространстве и Ближнем Востоке, слишком велико, чтобы не начать разбираться: а кто же всё-таки управляет виртуальным пространством и не пора ли как-то регулировать эту экстерриториальность.

автор Иван Зацарин