Лейтенант Лисичкин и Забытое оружие Победы

75 лет назад – 19 ноября 1944 года – в нашей стране впервые был торжественно отмечен День Артиллерии. Дата праздника установлена Указом главы СССР – Михаила Калинина – в честь Сталинградского контрнаступления, которое началось именно в этот день (двумя годами ранее). На рассвете 19 ноября 1942 года, войска генерала Ватутина приступили к прорыву рубежа обороны противника в рамках операции «Уран», главную роль в успехе которой сыграла артиллерия.

В связи с приближением праздника, я хотел бы рассказать сегодня про лейтенанта Лисичкина Алексея Прокофьевича, это родной брат моего деда.

Мой дед, Пётр Лисичкин, воевал в артиллерийской разведке; это хоть и близко к артиллерии, но всё же к разведке ближе. Поэтому в сегодняшний праздник речь пойдёт не о нём (хотя и о нём тоже), а больше о его брате – Алексее, который командовал советским артиллерийским подразделением в годы Второй Мировой войны. На первом фото к статье: мой дед Пётр (в погонах) и его брат Алексей, а также вдова погибшего третьего брата – Александра Лисичкина.

Ранее я рассказывал про самого старшего из трёх братьев – Александра Лисичкина – пилота бомбардировщика, который пропал без вести в первые дни войны. Тогда же я подробно остановился на трудностях развития советской бомбардировочной авиации, и обещал при случае рассказать, почему выбор рода войск двумя младшими братьями является более разумным. Этот выбор обусловлен генетически: артиллерия (в отличие от авиации), зародилась в нашей стране, и в течение столетий мы были мировыми лидерами в этой сфере, чего не скажешь о многих других родах войск и отраслях народного хозяйства. А уж на гербе Смоленщины (родины Лисичкиных) артиллерийское орудие размещено, так сказать, на самом видном месте, как и на гербах Вязьмы (Смоленской области) и соседнего Брянска.

Создателем огнестрельного оружия вообще, и в частности артиллерии, является монах Варфоломей из Подмосковья, более известный как святой Сергий Радонежский. Долгое время я был уверен, что эта информация конспирологического характера. Пока не наткнулся на книгу «Оружие Победы» Василия Грабина, Главного Конструктора артиллерийских систем СССР.

Вот что пишет Грабин в этой книге: «… Создателем русской артиллерии историки считают великого князя Дмитрия Донского …». То есть это – официальная точка зрения.

Дмитрий Донской и Сергий Радонежский жили в одно время, и не просто общались, а выступали относительно друг друга как, соответственно, Заказчик и Изготовитель оружия «на новых физических принципах» (как говаривал ещё один известный президент). При этом официальная история умалчивает – что же это было за оружие, а сводит всё к мистике и суевериям, пытаясь представить события, по меньшей мере, в несерьёзном свете. Явно в расчёте на людей, носящих на запястье красную шёлковую нить для защиты от сглаза, говорится о неких «Схимах» (головных уборах, на которых были вышиты кресты) – способных массово убивать и ранить противника в больших количествах, обращая его в бегство.

В "Житии преподобного Сергия Радонежского", в разделе о Куликовской битве, сказано: "Видели окаянные против себя посланный богом гнев и божье негодование, и все обратились в бегство. Крестоносная хоругвь долго гнала врагов, множество бесчисленное их убивая; и одни ранеными убежали, других же живыми в плен захватили. И было чудесное зрелище и удивительная победа". На иконе «Сказание о Мамаевом побоище» изображено артиллерийское подразделение Дмитрия Донского, ведущее огонь по войскам хана Мамая; пушки представлены в виде вытянутых рук с венцами, окутанных клубами дыма.

Что же представляли собою первые огнестрельные орудия, о которых идёт речь выше? В замечательном фильме «Брат-2», даётся простейшее пособие по этой части: Сергей Бодров-младший собирает примитивный огнестрел из железной трубки и спичечных головок, используя в качестве поражающего элемента обрезки гвоздей. Далее он из этого всего стреляет в лицо торговцу оружием.

Самые первые пушки были деревянными. Ведь всё, что нужно для примитивного огнестрела (если уже есть метательное взрывчатое вещество) – прочная труба, замкнутая с одного конца. В нее забивается порох, пыж и засыпаются камешки. Все, оружие готово. Пыж поджигают, от него воспламеняется порох, его горение порождает газы в канале ствола, которые выталкивают поражающий элемент.

В условиях тогдашней Московской области, покрытой дубовыми лесами, такую трубу сделать было очень легко. Дуб, являясь исключительно прочным деревом, обладает следующей замечательной особенностью. Его сердцевина диаметром порядка 10 сантиметров при определенных условиях роста дерева может сама собой отделяться от остального ствола: несколько древесных слоев, окружающих сердцевину, сгнивают, превращаясь в труху. Остальное дерево остается твердым и целым. Сердцевина, окруженная образовавшимся от сгнивших слоев зазором, начинает просто болтаться внутри деревянной трубы. Она остается сросшейся с остальным стволом только у комля дерева. Ее не так трудно удалить с помощью длинного долота – железного или даже деревянного. Или расщепить и выжечь. Получится прочная дубовая труба. Если оковать ее железными обручами, как бочку, то такая дубовая пушка, вполне способна выдержать несколько выстрелов. Тем более, что первый порох был далеко не таким мощным, как впоследствии. Лишь с появлением более мощных порохов пришлось перейти на литые металлические пушки.

Не менее интересно само происхождение слова «артиллерия». По версии упомянутого выше Главного конструктора орудий, Василия Грабина, слово «артиллерия» произошло от русского «артель», то есть «бригада рабочих, вместе делающих одно дело».

Слово «порох» тоже русского происхождения, отражает его консистенцию (сухой, сыпучий, мелкодисперсный) и стоит в одном ряду с понятиями «прах», «порошок», «перхоть», «пороша» (мелкий неслипающийся снег). Официальная наука утверждает, что слово «порох» - китайского происхождения, от «пиньинь», что буквально означает «Огонь медицины»: якобы сначала этот порошок использовали в Китае в лечебных целях, и лишь позже его оценили военные. Такого не бывает в принципе: всё, что изобретено человечеством, возникло в первую очередь в силу военной необходимости, и лишь потом было вброшено в мирную жизнь.

На смену первым (дымным) порохам, изобретенным Сергием Радонежским, пришли более мощные бездымные – и тоже не без нашего участия. В конце 19-го века в России Дмитрий Менделеев разработал пироколлодийный порох, а группа инженеров Охтинского порохового завода — пироксилиновый порох. Как бы параллельно, если верить официальной версии, пироксилиновый порох был изобретен во Франции П. Вьелем в 1884 году, баллиститный порох — в Швеции Альфредом Нобелем в 1888, кордитный порох — в Великобритании. То есть люди в разных странах, не сговариваясь, взяли и одновременно изобрели одно и то же.

Упомянутый Охтинский завод с середины 18-го века стал крупнейшим промышленным предприятием Петербурга, национальным лидером по производству порохов и взрывчатых веществ, научной и экспериментальной базой в области взрывчатых веществ и ракетостроения. В течение двух столетий Охтинский завод был одним из главных предприятий Российской империи. С историей этого завода тесно связаны имена крупнейших ученых в области химии, артиллерии, ракетного оружия, в том числе — Менделеева, Вышнеградского, Чиколева, Захарова, Засядко, Константинова и многих других.

В течение веков Россия продолжала сохранять лидерство в артиллерии. Например, тот же Василий Грабин пишет в своей книге: «… Царь-пушка, отлитая известным русским пушкарем Андреем Чеховым, представляет собой самое большое литое орудие в мире.

И далее: «... Техническая мысль русских пушкарей намного опережала не только достижения зарубежных артиллеристов, но и свою историческую эпоху. Так, еще в начале XVII века в России было изготовлено первое в мире нарезное орудие – трехдюймовка [76-мм] с нарезным стволом и заряжанием с казенной (тыльной) части ствола. В царствование Ивана Грозного артиллерия уже широко применялась при осаде крепостей. … При Петре Первом артиллеристы стали самой передовой частью русской армии. При взятии прибалтийских крепостей и в знаменитом Полтавском сражений 1709 года именно артиллерия обеспечила нашим войскам решающую победу. … Блестяще проявила она себя в Отечественной войне 1812 года. В Бородинском сражении, как и во всех остальных боях той войны, русские пушки одерживали верх над французскими…».

Считается, что лишь в 1755 году швейцарский инженер и изобретатель Жан Мариц изобрел и успешно применил технологию сверления пушечных стволов, а до него стволы пушек отливались либо ковались. Однако сверление глубоких отверстий в России начинается с открытия Пушечного двора в XV веке в Москве. Развитие процесса сверления связано со значительным усовершенствованием сверлильных станков, которые с первой половины XVI века стали переводить на привод от водяного колеса. В 1649 г. в Москве на реке Яуза было создано первое в Европе предприятие мануфактурного типа для обработки пушечных стволов, называемое ствольной мельницей. Для рассверливания канала ствола применялись сверлильно-расточные станки двух типов с приводом от водяного колеса.

В 1880-е годы русский ученый Н.П. Петров и английский физик О. Рейнольдс заложили основы гидродинамической теории смазки. Петров, в частности, в 1885 г. опубликовал свою знаменитую работу «Трение в машинах и влияние на него смазывающей жидкости». Непрерывно возрастающий объем механической обработки способствовал интенсивному развитию и становлению новой науки – теории обработки материалов резанием. В 1870 г. горный инженер И.А. Тиме защитил диссертацию на тему «Сопротивление металлов и дерева резанию», а в 1885 г. уже в ранге профессора опубликовал первый капитальный труд по технологии металлообработки под названием «Основы машиностроения. Организация машиностроительных фабрик в техническом и экономическом отношении и производстве в них работ». Исследования Тиме продолжил К.А. Зворыкин, опубликовавший в 1893 г. свою работу «Работа и усилие, необходимые для отделения металлических стружек».

Одновременно с артиллерией развивались ракетные войска. По сути, ракета – это тот же артиллерийский снаряд, который выстреливали из пушки, но имеющий «внутри» дополнительный заряд пороха. Сгорая уже во время полёта, этот порох даёт газовую струю, которая своей отдачей «толкает» снаряд. В 1817 году были созданы табельные боевые ракеты, и они вошли в состав вооружения армии. В 1826 году в русской армии созданы роты ракетчиков. Известно широкое и весьма успешное применение ракет в русско-турецкой войне, штурм с применением ракет Варны, Силистрии, Браилова. Созданные плавучие батареи ракетной артиллерии сожгли два турецких флота на Дунае. В 1825–1830 годах Монжери (в России) разработал, изготовил и провел стрельбы из гладкоствольных орудий активно-реактивными снарядами.

Как сказано выше, порох является метательным взрывчатым веществом: он сгорает в стволе орудия, выталкивая снаряд. Сами же снаряды, долгое время представляли собою просто болванки, т.е. куски металла определенной формы: ими можно было разрушить материальные объекты, убить или покалечить человека только при прямом попадании. Но с конца 19-го века снаряды стали делать полыми внутри и начинять взрывчатым веществом бризантного действия, что позволяло поражать цели на определенном расстоянии от места падения снаряда. В качестве бризантного взрывчатого вещества используется в основном гексоген, иногда в смеси с тротилом (более мощным, но и более дорогим в производстве). В России промышленное производство тротила началось в 1909 году на Охтинском заводе.

Но, наверное, важны не разработка и производство артиллерийского оружия, а его боевое применение. Здесь показателен пример Франции, которая в ходе Первой мировой войны стала бесспорным лидером в создании гигантских артиллерийских систем: по сравнению с ними, вся советская артиллерия крупных калибров времён Великой Отечественной – это детские пугачи. Но, как известно Франция, мягко говоря, не сумела грамотно распорядиться этим арсеналом в ходе противостояния с гитлеровской Германией.

У нас, в ходе Первой мировой, возникла совсем другая проблема: оставаясь лидерами по эффективности боевого применения артиллерии, мы не сумели организовать изготовление боеприпасов, поскольку производство и логистика – наша ахиллесова пята – по официальной версии.

В начале Первой мировой войны русские войска вторглись в Германию и захватили часть нынешней Калининградской области – я упоминал об этом в одной из предыдущих публикаций, о Гумбиннен-Гольдапской операции уже 1944 года, в которой участвовал Алексей Лисичкин. За тридцать лет до неё, 20 августа 1914 года, русская армия вторжения была атакована крупными немецкими силами. Разыгралось так называемое Гумбинненское сражение. У немцев было значительно больше пехоты и вдвое больше артиллерии, причем они имели и тяжелые орудия, каких у русских на этом участке фронта не было вовсе.

Сперва германские батареи открыли ураганный огонь. Они выпустили множество снарядов разных калибров. После артподготовки германская пехота клином врезалась между двумя русскими дивизиями. Этим немедленно воспользовались русские артиллеристы: они открыли фланкирующий огонь двумя батареями с севера и двумя – с юга, шрапнельными снарядами из 76-миллиметровых пушек, нанося противнику огромные потери. Через три часа остатки немецких войск бросились в беспорядке назад.

Затем немцы попытались нанести обводящий удар во фланг. Их пехота шла, соблюдая равнение, как на параде. Офицеры ехали верхом. Русские артиллеристы подпустили этот "парад" на довольно близкую дистанцию и обрушили на него ураганный шрапнельный огонь. Немецкие цепи вновь стали быстро редеть, разбились на отдельные группы и, наконец, залегли, продолжая нести огромные потери. Тщетно немецкая крупная артиллерия пыталась подавить огонь русских орудий: батареи стояли на хорошо укрепленных позициях и были неуязвимы.

В этом сражении противник получил один из наиболее жестоких уроков за приверженность к стрельбе с открытых позиций. Две немецкие батареи, желая выручить свою пехоту, выехали на открытое место примерно в версте от окопавшейся русской пехоты. Но они успели сделать только один залп. За несколько минут остались без прислуги, уничтоженной огнем русских орудий.

Это сражение, первое в той войне – показатель оперативно-тактического превосходства русской артиллерии. Но что было потом? Западные страны, экономически сильные, с развитой промышленностью, стали лихорадочно увеличивать производство вооружения. Экономика России тех лет, слабая и плохо организованная, оказалась на это неспособна. Сначала на фронте ввели жесткий лимит: на орудие разрешалось расходовать не больше 5-10 снарядов в день, потом не стало и этого. Русская армия начала терпеть поражение за поражением. По официальным данным, за всю Первую мировую войну русские израсходовали не более 50 миллионов снарядов, тогда как англичане – 170 миллионов, французы – 200 миллионов, немцы – 272 миллиона (и проиграли войну: стрелять тоже надо уметь).

С другой стороны, «плохая экономика» - это лишь производное от другого характерного для нас явления: предательство высшего командования. Хотя слово «предательство» здесь не совсем корректно: предать может тот, кто ещё недавно был «своим», и вот стал «чужим». А эти, с самого начала были чужими – они никого не предавали, они сохраняли верность «нашим европейским партнерам», подставляя под разгром вверенную им русскую армию.

Хорошее свидетельство этому даёт всё тот же Василий Грабин: приведя эти ужасные данные о расходе миллионов снарядов, он через несколько страниц невозмутимо пишет следующее. Мол, уже в середине тридцатых годов (!), т.е. через 20 лет после Первой Мировой, буквально перед началом Второй, ему начали подсовывать на испытаниях некачественные снаряды – что давало неудовлетворительные результаты испытаний новых пушек. Грабин стал разбираться, оказалось: на складах осталось 15 миллионов снарядов со времён Первой Мировой, девать их некуда, вот и отстреливают на испытательных полигонах (не в бою же давать солдату снаряд с просроченным сроком хранения). Из-за этого Грабину пришлось даже дорабатывать конструкцию своего орудия таким образом, чтобы она не зависела от качества боеприпасов. И эти 15 миллионов снарядов лежали на складах, с 1914 года по 1937-й, после всех войн, включая Гражданскую, в то время как армии говорили: «боеприпасов нет, но вы держитесь».

А в Первую Мировую погиб мой прадед – Прокофий Максимович Лисичкин, отец трёх лейтенантов Лисичкиных – Петра (моего деда), Александра (лётчика) и Алексея (артиллериста, 1912 года рождения). Хотя они втроём остались на руках у матери, но по нынешним временам Алексея назвали бы «мажором».

Судите сами. Их дядя, младший брат их отца Прокофия, - Степан Максимович Лисичкин, сполна использовал те возможности, которые дала Советская Власть выходцу из многодетной крестьянской семьи Смоленской губернии. Некролог о нём напечатан в журнале «Нефтяное хозяйство», и сейчас доступен на сайте этого уважаемого издания: «…Лисичкин Степан Максимович (1907–1982) — доктор экономических наук, профессор… занимался исследованием экономики нефтяной промышленности и энергетических ресурсов мира. … выпустил ряд трудов по нефтяной промышленности в странах Западной Европы, Африки, Австралии, Латинской Америки, США, Канады, а также стран Ближнего, Среднего и Дальнего Востока…», и так далее. В годы войны он был директором Московского нефтезавода.

Вот почему я условно назвал «мажором» Алексея Лисичкина, осиротевшего в два года. Заменивший ему отца, дядя Степан (старший своего племянника всего на 5 лет) сначала сам перебрался в Москву из смоленской деревушки, а затем и Алексея туда вытащил. Ну, естественно, Нефтегазовая академия имени Губкина, дядина квартира в доме на Котельнической набережной, потом – инженерная должность на нефтепромыслах в Баку, как раз с 1937 года. Естественно, в 1941-м – «бронь» от призыва на фронт: ценные специалисты из стратегических отраслей не подлежали мобилизации.

Но, Алексей Лисичкин для себя принял решение. Отца его немцы убили в 1914-м в Первую мировую. Родителей отца – престарелых Максима и Марфу Лисичкиных – расстреляли немцы 6-го марта 1942 года, недалеко от их дома в смоленской глуши.

В первые же дни войны пропал без вести его старший брат Александр – командир бомбардировщика: вылетев со Смоленского аэродрома, был сбит немцами над Белоруссией. Другой брат – мой дед, Пётр, по документам вроде как с июля 1941 года – на Западном фронте, но участие в боевых действиях прослеживается только с 1942-го – операция «Малый Сатурн» (очевидно, до этого был на лейтенантских курсах).

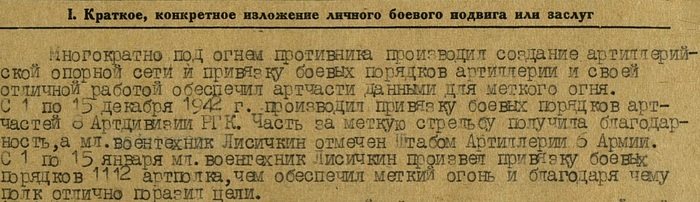

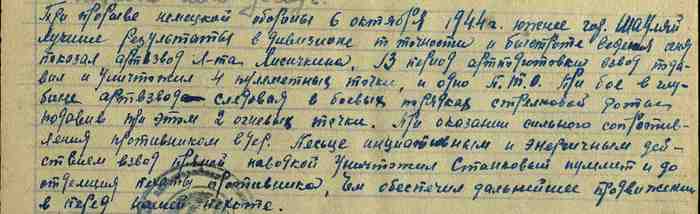

Как бы то ни было, но уже в первый день операции «Багратион», 23 июня 1944 года (видимо, после артиллерийского училища), ценный специалист-мажор, Алексей Прокофьевич Лисичкин уже командует батареей 76-миллиметровых орудий, которая в этот день уничтожила 4 немецких пулемёта.

А потом ещё в Мемельской операции, та же производственная норма: 4 пулемёта в ходе подготовки атаки, ну и далее везде – при непосредственном сопровождении пехоты.

По поводу пулемётов этих. Надо сказать, что у немцев было своё «Оружие Победы» (если, конечно, не учитывать, что они проиграли войну). Вопреки распространенному мнению, значительная часть немецкой техники и вооружения была хуже нашего, либо отдельные удачные образцы у немцев были в незначительных количествах. Иначе бы они не проиграли войну. Но были исключения, и на первом месте здесь – стратегический пулемёт МГ-42, который и сейчас стоит на вооружении в 40 странах мира, уступая только бельгийскому ФН МАГ (тот – в 70-ти странах является основным пулемётом, а схема его придумана нашим оружейником Симоновым).

Именно на них приходятся основные потери советской армии в живой силе.

Одно из первых применений этого пулемёта в СССР состоялось как раз у нас в Харьковской области, в ходе Третьей битвы за Харьков – в начале февраля 1943 года, при непосредственно участии, кстати, моего деда – Петра Лисичкина. Он тогда заходил с востока в Харьковскую область в боевых порядках наступающих частей Воронежского фронта, а перед ними, по высокому берегу реки Северский Донец оборонялось подразделение эсэсовской танковой дивизии «Лейбштандарт Адольф Гитлер». Вот как описывает события командир этого подразделения, хауптштурмфюрер СС Х.Шпрингер: «… Русские появились перед нашими позициями 4-го февраля. Они совершают несколько попыток прорвать их, переходя через замерзший Северский Донец, но им это не удается. Прежде всего, мы обладаем достаточной силой контратаки за нашими очень эшелонированными вглубь позициями; они способны отбросить прорвавшихся русских. Во-вторых, мы располагаем двумя пулеметами (МG-42) на каждую боевую группу, которые мы используем впервые и которые оказывают опустошительное действие… Командир Второго танкового корпуса СС, оберстгруппенфюрер Пауль Хауссер специально приходит на мой командный пункт, чтобы убедиться в эффективности новых пулеметов… На льду Донца перед нашими позициями – множество трупов советских солдат. Это результат искусно расположенной нашей оборонительной позиции».

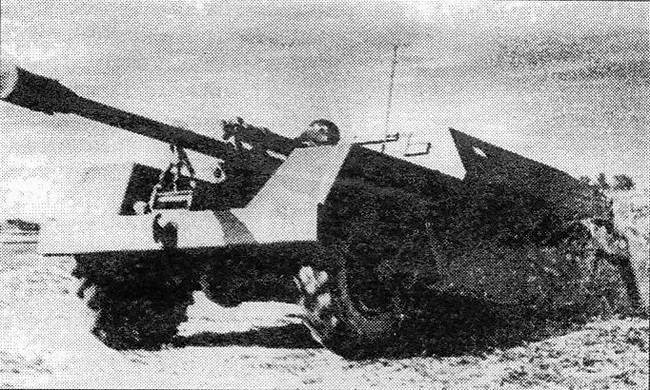

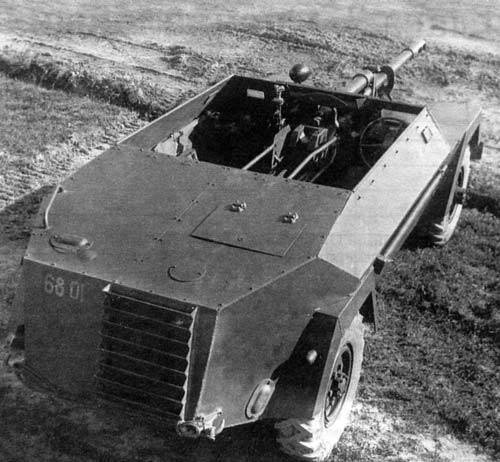

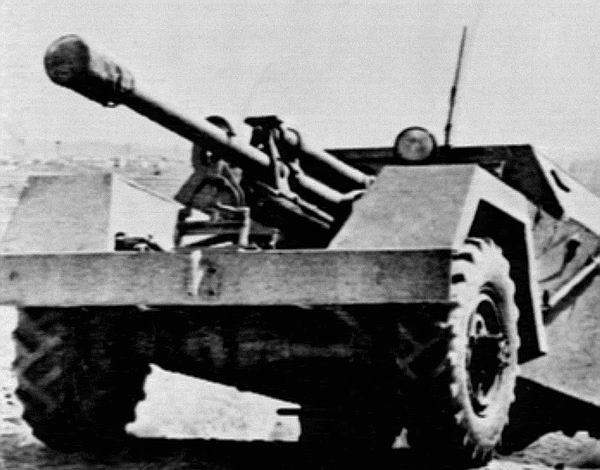

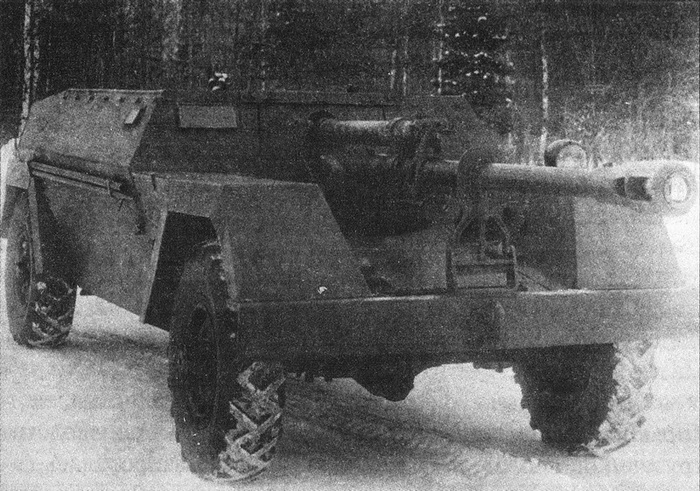

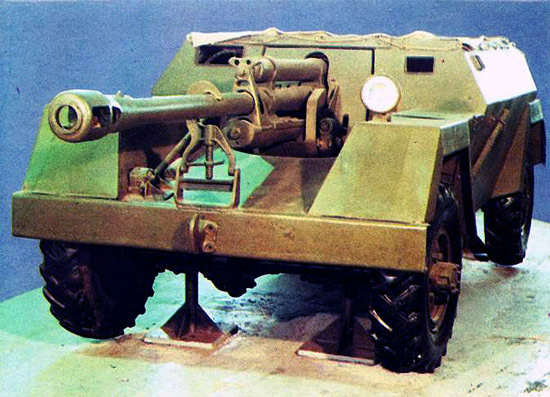

Но, как водится, на каждую хитрую гайку нашли болт с левой резьбой. Простой, а главное – стопроцентно надёжный инструмент борьбы с этими пулемётами называется ЗиС-3 – пушка непосредственной поддержки пехоты, самое массовое орудие Второй Мировой войны, калибром 76-мм, как раз этими орудиями командовал лейтенант Алексей Лисичкин.

Самое правильное дело: подкатить эту пушку на дистанцию 1000 метров (вне досягаемости огня немецкого чудо-пулемёта) и влепить снаряд прямо в него, сохраняя одним этим выстрелом тысячи жизней наших пехотинцев. Пулемётные точки всегда хорошо укреплены, перекрыты сверху (выдерживают попадание авиабомбы и больших гаубичных снарядов), но им нужна дыра хотя бы размером с кулак, через которую пулемёт ведёт огонь. И в такую дыру, с 1000 метров можно попасть из этого орудия: если очень повезёт – то с первого раза, если нет – то после нескольких пристрелочных выстрелов. Все остальные способы тут бессильны: стрелять из другого оружия с таких дистанций бесполезно, подобраться к пулемёту поближе нельзя, ну разве что в танке – если ровная местность, но боевые действия ведутся в основном в горах-оврагах, в лесу-болоте, в городских условиях и других непроходимых для техники местах; из танкового орудия в него не попасть: точность у танка не та.

ЗиС-3 – это и есть наше «Оружие Победы» - так его называет создатель, конструктор Василий Грабин в своей одноименной книге.

Конечно, имеется определенное соперничество между разными родами войск: каждый считает именно себя – наиболее значимым, ценным, продвинутым. Если провести опрос среди читающей публики: что Вы считаете «Оружием Победы», то варианты, наверное, будут такие (навеянные пропагандой): «Т-34», «катюша», «Ил-2», «ППШ», «ленд-лиз» и более экзотические. Возможен и такой ответ: главную роль играет всё-таки пехота. Красиво сказано в немецком боевом уставе: «Пехота основное оружие государства. Она преодолевает последнее препятствие и своим огнём сокрушает последнее сопротивление противника». Кстати, там же и про те самые МГ-42: «Пулемёты основное оружие пехоты … Пулемёт обеспечивает все виды боя подразделения» (Советскому Союзу, к сожалению, так и не удалось создать нормальный пехотный пулемёт. Зато у немцев не было пушек типа ЗиС-3, и у англо-американцев тоже не было).

Если обратиться к литературе статистической, то 60% живой силы противника уничтожают именно дивизионные пушки калибром 76-мм, те же ЗиС-3. Остальные виды артиллерии имеют более узкие, специализированные задачи: борьба с танками, самолётами, разрушение оборонительных сооружений, контрбатарейная борьба. Танковые войска также предназначены для узких целей: прорыв в тыл противника (по проходам, уже пробитым артиллерией) и блокирование его коммуникаций. «Катюши», миномёты, авиация и другие раскрученные вещи обладают крайне низкой боевой эффективностью в том смысле, что их огонь безадресный и рассеянный «по площадям», в лучшем случае – по «скоплениям войск и техники противника» - но не только лишь все готовы на войне постоянно «скапливаться», это в значительной степени лотерея.

Что касается пехоты. Есть ещё такая статистика: на Курской Дуге советские войска отстреляли 10 тысяч вагонов боеприпасов, из них только 9,6% приходится на стрелковое оружие пехоты (автоматы, пулемёты, винтовки). При этом не секрет, что большая часть из этого ушла «в молоко»: у нас далеко не каждый пехотинец – снайпер, и не каждое пулевое ранение приводит к смерти потерпевшего. Ещё 2,7% - это зенитная артиллерия, 30,9% - это мины к миномётам (включая «катюши», которые так и назывались – гвардейские миномёты) – то есть оружие неприцельного боя, которое массово отправляют в сторону противника, надеясь кого-то покалечить, но больше – напугать.

Остальные же 56,8% - это артиллерийские боеприпасы. Каждый артиллерист – снайпер; стандартный снаряд для 76-мм пушки ЗиС-3, типа ОФ-350, при установке взрывателя на осколочное действие, при разрыве давал 600—800 убойных осколков (весом свыше 1 г), создающих площадь сплошного поражения размером 8;5 метров (поражается 90 % целей) и действительного поражения — размером 30;15 метров (поражается 50 % целей). Шрапнельный же снаряд имеет размер зоны действительного поражения по фронту 20 метров, а в глубину, в зависимости от дистанции и высоты разрыва, от 260 до 300 метров.

Поэтому приведенная выше цифра (из 100 убитых немцев, 60 убито артиллерией) – заниженная, называют и 65-85 для разных видов боя.

Кроме того, близкий разрыв снаряда (а крупного – и вдали) парализует солдат противника на расстоянии. Этот страшный динамический удар, жуткий грохот, какой-то сатанинский инфразвук и удар как бы снизу, выводят нормального человека из привычного состояния. По описаниям очевидцев, артобстрел крупным калибром полностью меняет человека. Дня два человек не может есть, только пьёт стаканами водку (не пьянея) и без конца курит, находясь в каком-то экзальтированном, дерганном состоянии. Он может забыть надеть ватник, но не заболеет. Понятие «обстрелянный» - не просто слово-аналог «опытный», это другое. Из такого состояния, как правило, два выхода: или человек превращается во фронтового ёрника, полностью игнорирующего опасность, или уходит как бы в себя, становясь индифферентным ко всему.

Если вернуться к вышеприведенной цитате из немецкого устава, то в ней ключевое слово «последнее». Прежде, чем пехота сядет на «последний рубеж сопротивления противника», артиллерия должна сломать первый, второй, третий и все последующие рубежи, до предпоследнего включительно.

В противостоянии с танками, артиллерия всегда оказывается сильнее, за счёт того, что из танка вести точную стрельбу невозможно, боезапас танка ограничен, и вообще танковые орудия – это, скажем так, упрощённый (ухудшенный) вариант обычного полевого орудия.

Авиация против танков бессильна: танк в боевых условиях обладает большей маневренностью, чем самолёт, способный атаковать только по строго заданному курсу. Авиация может уничтожать танки, если они находятся, например, в колонне на марше, и не могут быстро отъехать в сторону от дороги, стоят с неработающим двигателем и в других подобных ситуациях.

Авиация может уничтожать города и заводы, но никогда с помощью авиации не победить вооруженного солдата – мы это видим и в наши дни, на примере АТО в Сирии и Донбассе. В свою очередь, ни танкистам, никому вообще не победить солдата, вооруженного полевой пушкой (из расчёта, скажем, одно орудие сопровождения на пехотный взвод, 25 человек). Но тот же пехотный взвод без пушки, с одними автоматами – это просто бородатые вооруженные люди, которых обидеть может каждый.

Именно в таком свете необходимо рассматривать тот факт, что в 1991 году, такие пушки были сняты с вооружения, то есть от них отказались вообще – как от изжившего себя средства боя. Есть версия, что это было сделано специально, для ослабления государственной армии, для превращения её вот в таких бородатых автоматчиков, которые сражаются равным оружием с какими-либо, скажем так, повстанцами, если угодно – с бандформированиями. То есть: государственная армия сражается с повстанцами равным оружием, будь то Донецкий аэропорт или Чеченские аулы.

Ситуацию приходится исправлять прямо на ходу. Вот что написано в Википедии в статье «Д-44» (это дивизионная пушка непосредственной поддержки пехоты, пришедшая на смену легендарной ЗиС-3), в разделе «Состоит на вооружении»: «Украина — в 2011 году находились на хранении, в 2015 году вновь начали поступать в армейские части, применяются в зоне АТО на востоке Украины подразделениями Национальной гвардии Украины…». Другие пост-советские страны в перечне отсутствуют, кроме воюющих друг с другом Азербайджана и Армении. В Чечне такую пушку применяли ВВ-шники (но не армия).

Ослабили же армию для того, чтобы она не могла взбунтоваться (скажем так: против повышения коммунальных тарифов) и перейти на сторону народа – с такой армией, будь у неё на вооружении пушки, не справился бы ограниченный контингент наших западных партнёров. С нынешней же армией вполне справится и какая-нибудь частная охранная фирма, принадлежащая одному из известных олигархов.

И этот печальный момент, как нельзя лучше, завершает рассказ ко Дню Ракетных войск и Артиллерии, воистину – праздник со слезами на глазах. Ежегодно в этот день в Александровском саду в Москве проходит торжественная церемония возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного солдата и памятному знаку «Город-герой Сталинград». В преддверии праздника ветераны и военачальники ракетных войск и артиллерии Вооружённых Сил РФ возлагают цветы и венки к урнам с прахом главных маршалов артиллерии Николая Воронова и Митрофана Неделина у Кремлёвской стены. Командир батареи дивизионных орудий, брат моего деда Алексей Лисичкин, после войны вернулся на работу в аппарат Министерства нефтяной промышленности, и скончался в 1960 году в возрасте 48 лет.