Эпоха панельного социализма или 5 этажей советской мечты

Всем привет, на связи Рыжий Капиталист и сегодня хотел бы поговорить на тему жилья, ведь это не просто стены и крыша, это всегда отражение экономики: её возможностей, приоритетов и даже идеологии. Поэтому стоит разобраться с самым массовым явлением советского домостроения, синонимом фразы "нет ничего более постоянного, чем временное" - хрущевки.

Описывать наш архитектурный ландшафт не используя слов панелька или хрущевка, все равно, что говорить о природе России и не упомянуть белую березу. Даже Москву с ее реновацией эти пятиэтажные коробки покидать не торопятся, что ж тогда говорить об остальной части страны.

С чего началась эта панельная эпопея? Настало время снова переместиться в прошлое.

Жилищный кризис в СССР достиг своего пика к началу 1950-х годов. После Великой Отечественной войны страна потеряла около 70 миллионов квадратных метров жилья. Миллионы людей ютились в бараках, коммуналках и общежитиях. Ситуация требовала срочного решения. И вот 4 ноября 1955 года было принято постановление № 1871 "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве". Постановление предписывало:

➖Внедрение типового проектирования.

➖Отказ от излишеств в архитектурном декоре.

➖Повышение экономичности строительства.

➖Развитие индустриальных методов строительства.

Причем борьба с "излишествами" порой доходила до абсурда: например, Евгений Рыбенский - советский архитектор, в 1950 году был удостоен Сталинской премии третьей степени за проект жилого дома, но в 55-ом году его лишили награды за наличие «крупных излишеств и недостатков в архитектурном и планировочном решениях».

Вообще, постановление № 1871 дало старт развитию типовой архитектуры в СССР. Оно стало ключевым документом, определившим облик советских городов на десятилетия вперёд и заложившим основу для массового жилищного строительства в стране. Благодаря этому документу в русский язык вошло устойчивое выражение «архитектурные излишества», используемое в переносном смысле. На этом была поставлена точка в советском классицизме.

Научный подход или тотальная экономия? Как "свое" жилье в минимальной комплектации изменило жизни советских граждан?

Постановление № 1871 принято, а значит советские архитекторы и инженеры приступили к работе, чтобы уже в скором времени каждая семья смогла получить свою жилплощадь.

За окном 1957 год. В СССР только что запустили первый спутник, а на Земле — жилищный кризис. 60-65% городского населения ютится в бараках, подвалах и коммуналках. И тут начинает появляться то самое жилье нового типа. Строились дома буквально, как лего на домостроительных комбинатах. Площадь такого "удовольствия" была:

➖ от 28 до 33 квадратных метров для 1-комнатных квартир;

➖ от 38 до 46 для 2-комнатных;

➖ от 48 до 58 для 3-комнатных.

Тесновато? А вот советские ученые были бы не согласны. Дело в том, что за каждым архитектурным решением стояла суровая экономия, а значит возникает вопрос, как из минимальной площади выжать максимум?

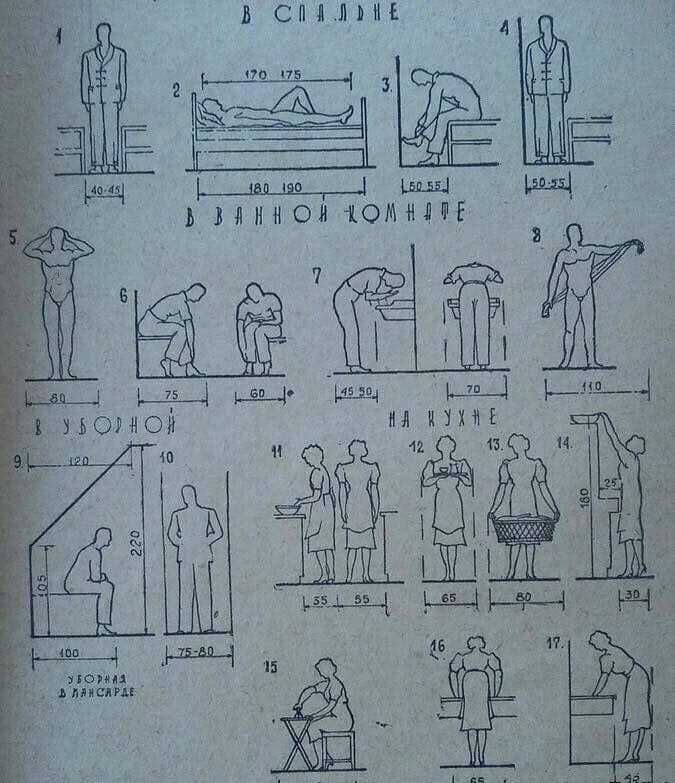

Свой ответ предложил Лазарь Чериковер - советский архитектор, идеи которого легли в основу проектирования хрущевок. Он измерял буквально все: сколько необходимо сантиметров для того, чтобы снять ботинки (40×60 см), умыться (60×80 см у раковины), вытереться полотенцем (50 см свободного пространства перед зеркалом), сколько шагов по кухне проходит советская домохозяйка (например, на варку борща тратится 14 шагов между плитой и столом). Как результат, идеальная квартира должна была выглядеть так:

➖ Кухня 4,5–5 м² = ровно столько, чтобы поместилась одна хозяйка;

➖ Коридор 1,5 м² = только раздеться/одеться;

➖ Комната 8–12 м² = кровать, стол, шкаф.

Примерно так, в итоге, и сделали. Кстати, низкие потолки тоже имели под собой научную подоплеку. Расчёт вёлся по объёму воздуха: санитарный минимум на человека в жилых помещениях - 30 м³. При площади комнаты в 12 м² и потолке 2,5 м получаем те самые 30 м³ (12м² × 2,5м = 30 м³).

Вот так, взяв за основу точные математические вычисления, не учли одну маленькую, но очень важную переменную - удобство. Стоит сказать, что сама по себе жизнь в хрущевке, на фоне жизни в коммуналке или бараке, конечно, выглядела приятнее. Больше не нужно было ютиться с несколькими семьями, у каждого теперь была "своя" квартира. Тут тоже не обошлось без "но": жилье было не совсем свое, частная собственность была запрещена, так что юридически квартиры принадлежали государству, а люди в них только проживали.

Красивая шерстяная инсталляции на стене или средство борьбы с излишней слышимостью? В следующей части поговорим о других инженерных решениях и их последствиях, а также посчитаем, сколько стране удалось сэкономить. (Чтобы ничего не упустить, подписывайтесь на мой телеграм канал)