Война альтруистов. Часть 4.1

Автор: Евгений Норин.

Читайте ранее:

После падения Плевны турки ожидали длительного затишья. В целом подданные султана могли себя поздравить: русские потратили очень много времени и сил на разгром не слишком сильной крепости, а теперь от ключевых центров Оттоманской империи их отделяли зимние Балканы. Казалось, впереди месяцы сидения в окопах. Никто не ожидал того, что произойдет в ближайшие недели.

Их надо сбросить с перевала

Еще осенью, когда доживала последние дни Плевна, в русских штабах возникла идея не ждать весны и взломать турецкие укрепления на Балканах и за Балканами немедленно. Самым воинственным оказался Иосиф Гурко, предлагавший атаковать перевалы еще до падения Плевны. Логика генерала очевидна: пока турки спокойно готовятся к следующему раунду, можно взять их врасплох.

Турецкие планы не отличались сложностью. Ставку османы сделали на пассивную оборону с использованием крепостей и Балканского хребта. Хотя такой подход выглядит малоизящным, это, в сущности, самое разумное. В силу плохого качества логистики и практического отсутствия медицины в турецкой армии маневренные действия представляли огромную проблему. Во время переходов армии ужасно снабжались и несли тяжелые потери больными и умершими от небоевых причин. Еще одной проблемой турецких войск была архаичная командная структура. С одной стороны, наверху громоздились многочисленные командные инстанции с дублирующими органами управления. С другой — дивизий и корпусов как таковых не существовало, и таборы-батальоны почти всегда действовали в составе временных объединений. В результате управление войсками в поле, во время маневров, легко терялось. Напротив, в стационарной позиции проявлялись сильные качества турецкого солдата: стойкость и выносливость. К тому же в силу сложившейся специфики местного военного образования лучше всего было поставлено обучение офицеров основам фортификации и инженерного дела. Легко заметить, что наибольшие успехи турки продемонстрировали, когда от них требовалось упорно обороняться в полевых укреплениях. Плевна и Дубняк умыли русских кровью, Карс защищался долго и отчаянно. Теперь у турок в распоряжении находился горный хребет. Штурм этого хребта мог стоить дорого.

План зимней кампании в общих чертах не отличался особой затейливостью. Русские собирались перевалить Балканский хребет тремя группировками. Западнее всех действовал отряд Гурко. Название «отряд» не должно вводить в заблуждение: это была армия силой более 43 тысяч солдат. От Гурко ожидали преодоления перевала Араб-Конак, броска на Софию и дальнейшего поворота под прямым углом на юго-восток, к Филиппополю. Отряд Карцова (самый слабый, только 6 тысяч человек) преодолевал хребет у Траяна, отряд Радецкого (48 тысяч человек) — восточнее всех, через Шипку и Шейново. Некая изюминка плана состояла в том, что первым в движение приходил Гурко. Турецкие войска, отправлявшиеся сражаться с ним, подставляли фланг, тыл и могли быть легко отрезаны от Константинополя, прочих турецких войск и снабжения. При этом русские оставляли сильный заслон на восточном фланге в нижнем течении Дуная, но на ударном западном направлении приобрели после взятия Плевны более чем двойное преимущество над неприятелем в людях.

Колеса военного механизма закрутились. 3 ноября отряд Гурко вышел в путь. Пятью днями ранее к перевалам отправились лейб-драгуны для рекогносцировки.

Если на Шипке русские войска находились на самих перевалах, то Гурко предстояло еще сначала захватить исходные позиции для наступления. Кроме того, Гурко располагал некими смутными сведениями о полевой армии, готовящейся идти на выручку Плевне. Следовало учитывать эту опасность, но сведения о новой армии турок только подстегивали Иосифа Владимировича: тем более надо упредить противника. Разведка преувеличила силы турок. Русские предполагали в районе Софии столкнуться с формирующейся 60-тысячной армией. Однако атака врасплох позволяла застать османов еще не организованными в должной степени.

Первой целью атаки становилась турецкая позиция на софийском шоссе и городки Этрополь и Орхание. Еще прежде основных сил к Этрополю отправилась усиленная разведка: лейб-драгуны, части псковской пехоты, легкая артиллерия и казаки.

Арена столкновения представляла собой живописные места. В предгорьях открывался, по словам наблюдателя, грандиозный вид на пики главного Балканского хребта, дороги уже схватывало морозом, но солнце еще освещало ярким светом поля будущих сражений. Впрочем, Гурко имел специфический интерес к этим завораживающим пейзажам. Командующий отрядом лично проинспектировал направление главного удара и решил, что штурмовать араб-конакские позиции турок в лоб не имеет смысла. Засевшие в полевых укреплениях, османы легко могли оставить командующего без армии. Поэтому он решил использовать для обхода небольшой Чурьякский перевал. По условиям местности это была куда более сложная задача, зато существовала возможность свернуть туркам фланг, быстро занять Софию и эффективнее взаимодействовать с сербами.

Для первого удара избрали дорогу между Этрополем и Орхание. Гурко исходил из принципа, сформулированного буквально: «турки боятся обходов». В качестве командира ударной группы, охватывавшей турецкие линии, он выбрал генерала Рауха.

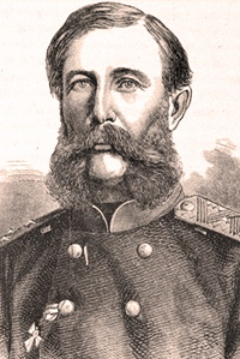

Оттон Раух

Оттон Егорович Раух был в качестве боевого командира продуктом идущей войны. Он не попал на Крымскую кампанию, поскольку окончил военную академию только в 1855 году и позднее служил на штабных и административных должностях. Однако отлично проявил себя во время операций на Дунае, при Горном Дубняке и во время осады Плевны. За бои южнее Шипки получил Георгиевский крест.

Так что Гурко мог со спокойной душой послать новоиспеченного георгиевского кавалера на опасное и сложное задание: Раух находился безусловно на своем месте.

Заслон перед Араб-Конаком развлекал турок орудийной и ружейной перестрелкой. Русские не пытались решительным ударом сбросить турок с перевала и только вели огонь издалека. Потери с обеих сторон были минимальными. Гораздо труднее была задача обходных колонн.

От местных жителей узнали, что продолжая движение, отряд выскочит точно на турецкие укрепления. Обходной путь быстро отыскался, однако и там пришлось столкнуться с турецкими заслонами. Авангарды русских вели перестрелку в дубовом лесу, постоянно охватывая позиции османов. Ландшафт откровенно не радовал простотой. Дорога петляла между оврагов и ущелий, повсюду торчали каменные глыбы, а при попытке протащить повозку или пушку постоянно приходилось удерживать ее от падения в пропасть. Остановиться долгое время было негде, и если люди еще могли заставить себя идти вперед, то лошади находились на последнем издыхании. Бивак Раух разбил на хребте, воспретив разжигание огня.

Бои не всегда были кровопролитными, но всегда требовали крайнего напряжения сил. На одном из участков преображенцы захватили небольшое турецкое укрепление, для чего пришлось со всех ног бежать по склону. Русские ухитрились вскочить в укрепление прежде, чем разбуженные своим часовым турки сумели вбежать туда. Когда редут взяли, перестреляв и переколов сопротивлявшихся, обнаружилось, что гвардейцы не могут подать сигнала. От натуги за время перебежки и боя никто как следует не мог дунуть в сигнальный рожок.

Наутро наступление продолжилось. Уже 11 ноября Раух мог поздравить себя. Благодаря грамотной организации марша и непрерывным охватам противостоящего противника колонна при минимальных потерях (двое убитых, два десятка раненых) прорвалась туркам в тыл, разъединив войска оттоманов в своем секторе. Еще несколько колонн с более или менее упорными боями продвигались по соседству, а главное — оттягивали на себя силы турок. В линии оттоманов зияла дыра, и в ближайшие дни она только расширялась. Турки обнаружили прорыв и пытались контратаковать, но время уже было безнадежно упущено. Русские колонны втягивались на новые позиции, которые тут же обрастали батареями и полевыми укреплениями. Смысл маневров состоял в охвате Этрополя с запада. Следует признать очень искусно проведенной эту операцию: несколько колонн действовали независимо на незнакомой местности и успешно работали на общий замысел. Этрополь взяли после короткого боя, причем охват заставил турок покинуть его быстро и почти без сопротивления. Успех оказался неожиданным даже для русских: приказ штурмовать Этрополь взявшие его отряды получили, уже будучи внутри городка.

На карте продвижение русских могло показаться медленным, однако у турок оно не могло не вызывать опасений. Тем не менее турецкие контрмеры все время запаздывали. Контратаки велись скорее отчаянно, чем умело, и всегда отбивались.

Однако авангарды отряда Гурко также оказались в сложном положении. Снабжение через узкие крутые перевалы было крайне затруднительным, передовые части нуждались во всем, начиная с боеприпасов и заканчивая обувью. Турки же начали стягивать к месту наметившегося прорыва резервы, так что огульное наступление грозило катастрофой. Наступающие взяли паузу, чтобы несколько подтянуть тылы и обезопасить фланги.

Сидение напротив турок не было, конечно, мирным. Александр Редигер, будущий военный министр России, а тогда офицер гвардии, писал:

«Стоянка на Балканах была неприятная: холодно, туман или дождь. Стояли мы в густом буковом лесу на горе Шандорник, имея перед собой турецкий форт Илдиз-табие на острой вершине вроде сахарной головы. По этой вершине изредка стреляли несколько батарей, которые удалось втащить наверх, где их поставили на местах, откуда открывался вид на противника: сначала вдали поставили на горке два или четыре орудия, затем, поближе, две батареи. Противник отвечал нам из горных орудий. В день полкового праздника, 21 ноября, группа семеновских офицеров (брат, я, Шульман и другие) сидела вместе, когда горная граната ударила среди нас; она зарылась в землю и при разрыве засыпала нас землей и листьями, не причинив никому вреда; осколок ее я храню на память.»

Ближайшие недели отряд Гурко провел в несколько подвешенном состоянии. План Гурко двигаться на Софию без остановок забуксовал. Балканы предстояло перепрыгнуть в два приема.

28 ноября произошло одно из важнейших событий всей войны: падение Плевны. Гирю наконец-то сбросили с ног, а Гурко получил приказ возобновить наступление и проникнуть в окрестности Софии через главный хребет.

Поскольку предстояло лезть в горы, русские уменьшили артбатареи, оставив лишь лучших лошадей. Обозы оставили в тылу, кроме санитарных повозок. Решение более чем разумное: предстояло карабкаться под углом иногда в 45 градусов. Пушки и снаряды волокли в гору на руках. К каждому орудию выделялась рота стрелков: половина тащила на себе пушку и снаряды, другая — винтовки и боеприпасы к ним. Специально выделенные команды делали насечки на льду и камнях. Немногочисленные животные отряда тащили вьюки. Ночевать приходилось прямо среди скал.

Подъем орудия в гору

На пути главной колонны, прорывавшейся через Чурьякский перевал, дороги не было вообще. Ее устраивали гвардейцы Преображенского полка и лейб-саперы. Необычно представлять блестящую лейб-гвардию, которая в грязи и снегу выкапывала и выдалбливала тракт для обозов и артиллерии, но она это делала, и с 9 по 13 декабря тропа появилась. Постоянная смена оттепелей и заморозков, когда дождь оборачивался морозом, мучила строителей и сильно ухудшила качество проложенной «магистрали». Всего шестиверстная дорога преодолевалась 15 часов: солдаты едва могли перемещаться вперед и вверх по льду с орудиями и собственным снаряжением на руках. Еще худшими мучениями обернулся спуск с перевала в долину. Воспроизвести известную картину, посвященную Суворову в Альпах, и съехать на собственном заду солдаты не могли: слишком много пушек и снарядов к ним предстояло спустить. В качестве опорных точек служили камни и пни: к ним привязывали орудия и перемещали на канатах от валуна до валуна.

От усталости и холода некоторые бойцы едва шевелились и соображали. Александр Редигер вспоминал:

«Штаб залез в овчарню (крыша, поставленная на земле), в которой развели огонь; мы напились чаю и легли спать с седлами под головами, но очень скоро проснулись от холода и двинулись дальше. На следующий день мы добрались до Чурьякского перевала, где развели костер и стали ждать подхода остальной колонны. Помню мою радость, когда я увидел моего денщика Федорицына, подходившего с моим вьюком! Мокрые сапоги были сняты, и ноги закутаны в одеяло. Но вскоре Раух меня позвал с собою, идти навстречу колонне и подбадривать ее. Пошли вниз, а затем опять пришлось подняться. Ночь провели на перевале, дремля у костра. Утром начался спуск, тоже крутой, но тяжелый только для частей, спускавших орудия. Мы засветло спустились в деревню (Негошево) и проехали еще несколько за нее, осмотреть местность, после чего забрались в избу. После трудного похода и двух почти бессонных ночей я спал как убитый, отказавшись даже от еды. Рано утром меня будят. На мой удивленный вопрос «Почему?» товарищи мне рассказали, что вечером заходил Раух и приказал мне утром провести л.-гв. Первый стрелковый батальон к тому месту, где мы с ним были днем, и что я на это ответил «Слушаюсь». Ничего этого я не помнил, и ответ, очевидно, был дан во сне.»

Другой офицер живописал беды перехода:

«Нам пришлось выступить в проливной дождь, промочивший людей насквозь, по мере подъема в гору дождь сменился ледяной крупой, а на высоте перевала разыгралась страшная метель, продлившаяся всю ночь и следующее утро, при сильном ветре и морозе. Одежда вся замерзла, так что люди очутились в ледяной коре. Теснота и крутизна тропы, проложенной по глубокому снегу, не позволяла движения рядами; колонна из 8 рот растянулась в одиночку на версту и более. Люди зябли, а между тем при всем эшелоне не было ни одного топора, без него невозможно было заготовить дрова, хотя склоны гор покрыты крупным буковым лесом. Поднявшись на оголенный хребет, составляющий водораздел, и продолжая по нему путь, проводники болгары потеряли направление и уже не могли более ориентироваться. При начале спуска обнаружилось, что часть колонны отстала или сбилась с пути. Собрать эшелон не было никакой возможности, при ночной темноте и метели нельзя было различить человека на расстоянии 10 шагов, следы немедленно заметались, а сигналы не действовали, ибо ни рожки, ни барабаны не издавали звука.»

Зато благодаря тщательным мерам маскировки и выбору нетривиального направления удалось долго держать втайне от турок перемещения армии. Тем не менее к 15 декабря скрывать маневр стало невозможно: армия тропами вышла в долину Чурьяка. Гурко приступил к активным действиям. Для начала преображенцы выбили черкесов с небольшого Негошевского перевала. В это время армейская пехота заняла деревни, запиравшие выход из Чурьякской долины, а казаки проникли в долину Софии. События тут же начали развиваться стремительно. Пока основная масса отряда сосредоточивалась у Негошево, казаки потрошили турецкие тылы на шоссе, собирая трофеи и пленных.

Казак с подобранной девочкой-беженкой

В это время через Балканы прорвалась еще одна колонна под началом генерала Вельяминова. Этой колонне также удалось перевалить хребет, несмотря на чудовищный буран. Не всё, однако, прошло гладко. Восточнее третья колонна генерала Дандевиля не смогла преодолеть хребет. Войска потеряли более 800(!) человек обмороженными, в пропастях погибли более 50 солдат, тем не менее пройти не удалось. Это стало серьезной проблемой: контингент за Балканами сильно ослаблялся еще до начала главных боев. Однако Гурко, разумеется, не остановил наступление, обходясь тем, что есть. Вельяминову велели сторожить тыл основных сил напротив Софии, основная же часть прорвавшихся войск энергично расширила плацдарм в сторону Араб-Конака и заняла сам перевал. К счастью, оперативная обстановка уже сама по себе работала на Гурко: турки оказались ошеломлены появлением противника с неожиданного направления, а русские вклинились восточнее Софии в боевые порядки османов и теперь заставляли солдат султана вести контратаки под винтовочным огнем. Попытки турок пробить пробку на дороге атаками из Софии захлебнулись. Гурко тут же воспользовался ослаблением противника и двинул крупные силы на саму Софию с востока. 21 декабря Гурко лично выехал к Софии. Генерал предполагал тяжелое сражение под стенами города: в Софии засело 30 таборов, прибывших из Герцеговины.

Верный себе, Гурко лично провел рекогносцировку и обнаружил, что севернее города укреплений у турок нет. Если бы Иосиф Владимирович действовал так же, как армия под Плевной, София могла бы стать ремейком той навевающей мало оптимизма операции. Однако теперь отряд Вельяминова получил приказ атаковать Софию с уязвимого направления. Вельяминов заночевал севернее Софии…

П. О. Ковалевский. Генерал Гурко на Балканах

…а наутро обнаружил, что ему не с кем воевать. Турки за ночь по огням и перекличке на аванпостах установили, что их обходят и очистили Софию сами. Более того, решение об отходе принималось спонтанно, и в городе остались запасы пороха, муки, снарядов и патронов. Особенно русских впечатлила мечеть, доверху набитая 20 тысячами патронных ящиков. Преследование не удалось организовать. На то имелась уважительная причина: дорога оказалась забита отходящими турецкими лазаретами: в плен попали около 6 500 брошенных османами раненых и больных. Несчастные находились в катастрофическом положении — мертвые и еще живые вповалку, дикая антисанитария, небрежно и давно перевязанные раны. Медицинская служба в течение всей войны была ахиллесовой пятой турецкого войска, и мало кто мог рассчитывать на выздоровление, попав в такой госпиталь. Русским пришлось поручить раненых собственным врачам, как из человеколюбия, так и во избежание эпидемий.

После этого почти нечаянного успеха Гурко получил возможность наступать на восток, для соединения с отрядами Карцова и Радецкого, и на юго-восток, по следам турецких войск к Филиппополю и в перспективе — Адрианополю.

Павел Петрович Карцов

Вялая попытка турок удержаться на промежуточной позиции у Татар-Базарджика окончилась быстро и бесславно, и на ближайшие недели главным содержанием войны для отряда Гурко стали попытки хоть где-то поймать турок и навязать им решительное сражение.

Гурко не единственный преодолевал Балканы. Пока шли бои под Софией, пришли в движение отряды западнее. Карцов аккуратно и эффективно провел свою часть операции. Специфической чертой действий его отряда было активное взаимодействие с местными партизанами. Болгары и македонцы предоставили массу тягловых и вьючных животных, проводников, рабочих и вспомогательных отрядов. Подъем на Траянский перевал шел медленно, со скоростью не более 1–2 км/ч, на ужасающем морозе. Каждое орудие пришлось тянуть при помощи 47 буйволов, саперы работали без передыха. Карцов оказался серьезно ограничен по времени: восточнее, у Шипки, через Балканы прорывался сильный отряд Радецкого, и у Траянского перевала русские должны были как можно скорее перевалить хребет, чтобы отвлечь турок от места более важного удара.

Турецкие позиции удалось обойти при помощи местных проводников. Запиравший дорогу редут взяли на штык неожиданной атакой пешего батальона в тыл. В результате, потеряв чуть более сотни солдат убитыми, ранеными и обмороженными, отряд Карцова преодолел хребет и был готов продолжать наступление. Главным результатом его появления стало оттягивание некоторых турецких сил от Шипки и прикрытие тыла пробиравшихся через перевалы войск Скобелева.

Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой

Скобелев

Радецкий

Наиболее драматичным эпизодом прорыва через Балканы стало сражение в районе Шейново. Николай Радецкий, возглавлявший наступление, категорически не желал атаковать турок в районе Шипкинского перевала в лоб, но и обходной маневр считал рискованным. Потребовалось личное вмешательство Николая Николаевича, чтобы наступление все же состоялось. Русские спланировали марш двумя колоннами. Западнее действовала группа Скобелева, восточнее — отряд Святополк-Мирского. Как обычно, русские уделили огромное внимание приготовлению перехода. Скобелев нагрузил своих бойцов сверхштатными патронами, ограничили выдачу на руки сухарей, заменяя их покупным хлебом.

Обе колонны получили приказ сойтись на деревне Шипка. При этом перед отрядом Святополк-Мирского лежал более длинный путь, и Скобелеву было приказано не торопиться, чтобы колонны явились перед турками одновременно. В итоге, правда, синхронности удара все равно не удалось добиться.

Колонны втянулись на горные тропы. Болгар использовали для расчистки дорог от снега, затем вверх лезла пехота. За исключением погоды, Святополк-Мирскому и Скобелеву мешало мало что, но вот погода трудилась за турецкую армию. Болгарам и русским саперам приходилось проделывать траншеи в снегу, которого намело местами сверх человеческого роста. Там, где снега не было, приходилось карабкаться по обледенелой скале. Часто со склона скатывался, гремя ружьем и шанцевым инструментом, какой-нибудь поскользнувшийся солдат — тот, кто успевал затормозить и отделывался ушибами, мог считать, что ему повезло. Артиллерию волокли, впрягшись подобно бурлакам. Согреться было негде: жечь костры и даже курить запрещалось, чтобы не привлечь внимания турок. Опасение не зряшное: во время перехода русские периодически подвергались обстрелам. Потери от турецкого огня за день составили до 140 человек. Иногда люди оказывались ранены даже без попадания: острые осколки камней, выбитые пулями, наносили солдатам болезненные травмы. Над колоннами стоял густой шум: солдаты ползли в гору, непрерывно бранясь.

Радецкого беспокоило, где находится его сосед справа. Слабость отряда Карцова ставила под угрозу отряд Скобелева: тот мог подвергнуться удару в тыл. Однако вскоре от Карцова пришли обнадеживающие вести: Траян взят, турки отходят. Все было готово к атаке Шипки с двух сторон — по южному склону хребта. Радецкий мог быть условно спокоен за тыл Скобелева.

Турки заранее приготовились к круговой обороне в деревне Шейново южнее Шипки, устроив вокруг редуты. Атака с востока была чревата тяжелыми потерями: местность здесь была ровная, как скатерть. Вдобавок, русским пришлось бы наступать по пояс в снегу.

26 числа отряд Святополк-Мирского спустился с гор. Вероятно, имело смысл дать людям хотя бы краткий отдых, но командир собирался использовать преимущества нечаянного нападения. Уже наступил вечер, и вряд ли можно было надеяться на глубокое продвижение, но каждый сделанный шаг уменьшал дистанцию на следующий день. Русские опрокинули непосредственно противостоящие турецкие таборы, но настоящего преследования не могли вести: наступила ночь, а местность была незнакома. Войска Мирского приобрели плацдарм и остановились на ночлег.

Дмитрий Иванович Святополк-Мирский

Наутро 27 декабря Мирский перешел в наступление по исходному плану. Турки упорно оборонялись в деревнях, кроме того, пространство до Шипки было перекопано ложементами. Быстро сказались все ожидаемые трудности: плотный огонь из редутов прижимал людей к земле. Святополк-Мирский вел успешную, но совершенно лобовую атаку на хорошо устроенную полосу полевых укреплений.

Первую линию русские взяли, но дальше отряды уперлись во вторую линию окопов. Что еще хуже, кончались патроны. Солдаты не могли взять с собой обоз, приходилось обходиться теми боеприпасами, которые они принесли с собой. К тому же исчерпывался провиант. Если с севера на юг колонна прошла с огромными усилиями, то в случае провала наступления оставалось умереть или сдаться: шансов вернуться истощенные солдаты с ранеными на руках не имели. Что самое досадное, продовольственную проблему, казалось бы, решила группа генерала Шнитникова, захватившая село Казанлык с турецкими складами, но Шнитников не имел никаких средств для его доставки другим частям.

Бой длился семь часов подряд. В резерве у Мирского осталось всего два батальона. Люди вели огонь, лежа на снегу. Впереди по-прежнему возвышались курганы, на которых засели турки. Святополк-Мирский внимательно вслушивался в звуки боя на западе, откуда должен был подойти Скобелев. То доносились звуки перестрелки, то повисала гнетущая тишина. На ночь русские остановились на занятых позициях. Командующий колонной находился в самом мрачном расположении духа. На следующий день колонне Святополк-Мирского предстояло либо опрокинуть турок, либо умирать.

Тем временем западнее с гор спускалась правая колонна. Скобелев принял меры облегчить колонну. Особенно он велел присматривать за казаками, которые, по словам Белого генерала, «всегда любят иметь с собою много „курды-мурды“ и неохотно расстаются с нею». Однако марш шел еще медленнее, чем у Мирского. «Пока не обогнали артиллерии, было еще туда-сюда, зато потом потянулась едва заметная дорожка, — писал хорунжий Бородин из 1-го донского полка. — Снег был так глубок, что почти закрывал всадника, а по обеим сторонам дороги зияла бездонная пропасть». Лошадей приходилось буквально тащить вверх, несчастные животные постоянно валились на колени. На противоположной стороне измученные люди и животные собирались медленно.

Скобелев полагал, что Святополк-Мирский может вообще не прийти, и был сильно удивлен, когда со стороны Шейново послышалась стрельба. Мало того, командир болгарского отряда, залезший на гору, к обеду обнаружил, что у Шейново активно перемещаются войска. В первый день колонна Скобелева не участвовала в сражении, чем Михаила Дмитриевича впоследствии много попрекали. Едва ли упреки обоснованы. В недостатке решительности этого командира никогда не могли обвинить, и попытки некоторых авторов уже ХХ века изобразить Скобелева нерешительным воякой, которого нужно подгонять для атаки, выглядят откровенно несправедливо. Заминка объясняется только крайней степенью истощенности войск и низким темпом выхода с перевала. Значительная часть войск к моменту общей атаки так и продолжала брести с севера, так что задержка вполне объяснима. Тем более Скобелев имел всего 6 орудий, и естественно должен был подождать пехоту, чтобы хоть как-то компенсировать нехватку огневой мощи. Атака шатающимися на ветру от истощения малочисленными группами не могла привести ни к чему, кроме избиения. Кроме того, Скобелев еще не имел абсолютной уверенности насчет смысла всех этих перемещений. В районе Шейново могли маневрировать турецкие подкрепления, а стрельба доноситься с хребта. Так что Белый генерал предпочел дождаться, пока подойдут все войска: ничего, похожего на Царицын луг перед ним не находилось.

Собственно, сам командующий колонной дал исчерпывающее объяснение происходящему в докладе Радецкому: «невозможно быть готовым к атаке в полдень, так как главные силы еще не спустились, но если увижу атаку левой колонны, то поддержу, какими бы малыми силами ни располагал, но предпочитаю атаковать позднее».

Однако Скобелев не собирался опаздывать к главным событиям. Он прекрасно понимал: в случае поражения Святополк-Мирского ответственность ляжет на него, а если Святополк-Мирский победит один, Скобелев окажется в двусмысленном положении. Связи между Мирским и Скобелевым не имелось, но сама логика событий открыла возможность для решительного удара. Наутро колонна Святополк-Мирского втянулась в отчаянный бой с наносящими контрудар войсками Вессель-паши. Русские успели закрепиться на отвоеванных в первый день позициях, контратака турок быстро захлебнулась. Сам Святополк-Мирский также поставил своим людям решительные задачи. Несмотря на критическое положение отряда — точнее, именно в силу этого положения — Мирский решил атаковать на пределе сил, чтобы в случае удачи сразу выйти в дамки. Наиболее ответственная задача возлагалась на Шитникова: ворваться в саму деревню Шипка на фланге турок, отсекая войска султана на перевале от отряда у Шейново, и одновременно устанавливая связь с отрядом Скобелева. Атаку поддерживали трофейные турецкие орудия, к которым удалось отыскать несколько десятков снарядов. Наступление облегчалось минимальным расстоянием между сторонами: русские ночевали на дистанции кое-где в 250, а где-то даже в 100 метрах от турецких передовых. С рассвета разгорелся ожесточенный бой. Мирский быстро израсходовал все резервы и мог только надеяться на успех атаки.

Алексей Кившенко. Битва при Шипке-Шейново

Продолжение следует...

Автор: Евгений Норин (@NorinEA).

Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_98476

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

При переводе делайте пометку "С Пикабу от ...", чтобы мы понимали, на что перевод. Спасибо!

Подробный список пришедших нам донатов вот тут.

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Лига историков

18.3K постов54K подписчиков

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения