Сверхимпериализм (4)

Продолжаем знакомиться с книгой Майкла Хадсона.

Предыдущие части выложены в серии.

Коротко для ЛЛ: Вытаскивая страну из Великой Депрессии, Рузвельт девальвировал доллар, чем обанкротил европейские страны и открыл дорогу национал-фашистам. Потом была война, в которой Штаты помогали Британии, но так, чтобы та едва сводила концы с концами. А уж после войны англичан заставили сдать свою империю, как стеклотару. Мир получил нового гегемона.

В общем, ничего у них не вышло тогда, в Лондоне летом 1933 года. Не договорились. Американцы, по настоянию Рузвельта, держались твёрдо, не собираясь укреплять свой доллар, который к 28 июня упал уже почти на четверть. При виде этого Франция и некоторые другие страны заявили, что тоже будут вынуждены отойти от золотого стандарта. Последовала паника на валютных рынках, но и она не заставила американцев изменить свою позицию. Фиксация Рузвельта на высоких внутренних ценах девальвировала доллар, что обрушило европейский экспорт и сделало выплату послевоенных долгов нереальной задачей. Именно его упёртость в вопросе выплаты долгов, а не девальвация доллара, фрагментировала мировую экономику в начале тридцатых. Беда европейцев была в том, что их желания шли вразрез с задачами Рузвельта.

Экономическая депрессия стала неизбежной. Вторая мировая замаячила на горизонте. 15 июня все европейские союзники по Антанте, за исключением Финляндии, не заплатили Соединённым Штатам по очередному долговому счёту. Им не оставалось ничего, кроме как полагаться исключительно на свои силы, и в наборе инструментов были лишь девальвации да таможенные пошлины. Измученные инфляцией, они чаще выбирали второе. Мир стал разваливаться на валютные блоки. Одним из них был золотой блок, возглавляемый Францией. Британия имела свой фунтовый блок. В международных делах царил беспорядок, которым воспользовались Германия и Япония. Они достигали одну свою цель за другой.

Глядя на всё это, американцы поздравляли себя с тем, что не стали тратиться на поддержание стабильности на континенте, и стали впервые потихоньку снижать свои пошлины, которые за семь лет, вплоть до 1940 года упали с 54% до 36%. Но это снижение было обесценено сельскохозяйственным законом, который обеспечил абсолютную защиту американским фермерам. В целом, они получили прекрасный урок: действуя через центробанк или казначейства, можно добиться гораздо большего, чем через дипломатию. Но на то время они не были готовы к свободе торговли и интеграцию их экономики с мировой.

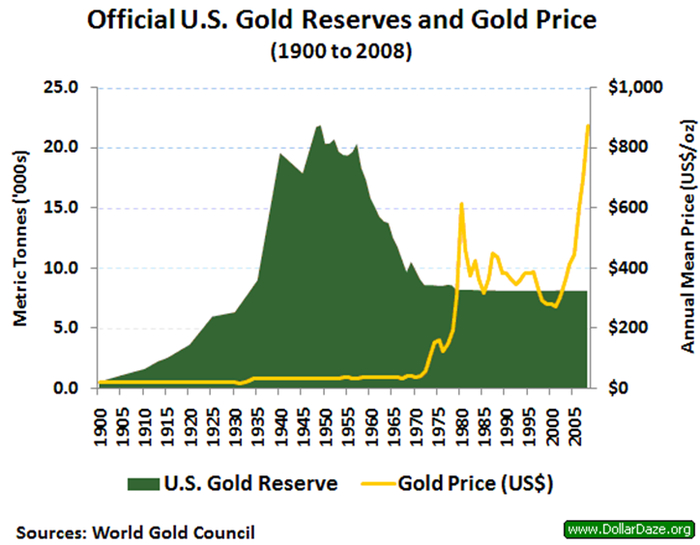

Девальвация доллара открыла дорогу золоту, и оно потекло широкой рекой через океан. К концу 1937 года свыше половины мировых финансовых резервов лежало в американских сейфах. Казначейству даже пришлось стерилизовать поступления, чтобы не разгонять инфляцию.

Банкротство стран мира привело к власти радикальные правительства националистов и развязало, в конечном счёте, Вторую мировую. Долг по сути своей дестабилизирует. Цепь платежей рвётся, и страна пытается делать всё более агрессивные попытки, чтобы поддержать свою экономическую самодостаточность. В тридцатых годах европейцы-должники не смогли навязать свою волю американцам, поскольку последние не сильно так, как они, зависели от международной торговли. Пройдёт время, и они поменяются местами. И тогда уже американцы-должники смогут добиться своего при помощи угрозы развалить международную торговлю. Европейцы, будучи уже кредиторами, не смогли тогда выработать эффективной стратегии по противодействию данной тактике.

А тогда, в 1933 году, Рузвельт поднимал всеми силами цены на американскую сельхозпродукцию, помогая фермерам таким образом. Ведь он не мог им списать долги, как это делали римляне в первом веке до нашей эры. Веря в святость долга, европейцы гробили свои экономики в двадцатых. А в тридцатых не были властны над своим кредитором, сохранявшим финансовую неуязвимость. Они попали в Депрессию, из которой выбрались только лишь путём наращивания военных расходов. А военные расходы тоже надо отбивать. Как это делать наиболее эффективно? Правильно, ограбив соседей.

Во Вторую мировую Штаты вступили лишь после Перл-Харбора, но уже до того ассоциировались с союзными державами. Их целью была помощь Британии, но лишь в борьбе против Германии. В остальном англичане виделись потенциальными соперниками. Американцы не могли поставлять оружие бесплатно, но они, по меньшей мере, не повторяли старую практику межправительственных кредитов.

В декабре 1940 года Казначейство разработало систему Ленд-лиза, которая коренилась в старом статуте 1892 года. 11 марта 1941 года Ленд-лиз стал законом. Оружие и продовольствие поставлялись без оплаты. Но всё, что было поставлено до 11 марта, должно было оплачено в полном объёме. Напрасно англичане просили дать закону обратную силу. Неудивительно, что секретарь ФРС рассматривал Британию, как если бы она была обанкротившейся корпорацией. Все её надежды восстановить прежнее положение в мире пошли прахом. Случилось обратное.

Президент Рузвельт на словах был полон решимости устроить так, чтобы никто не обогатился за счёт союзника. Но по факту так называемое «равенство в жертвах» применялось, главным образом, к союзникам Соединённых Штатов, от которых требовалось платить до последней возможности. Не можете платить валютой – платите натурой. Американцы бдительно следили за размером британских резервов, не допуская их роста. В конце концов, они смогли завладеть наиболее прибыльными активами и сырьём дряхлеющей империи. 17 августа 1945 года, через восемь дней после сброса атомной бомбы на Нагасаки, Трумэн прекратил действие Ленд-лиза. За все материалы, которые не оказались к тому времени израсходованы, нужно было заплатить согласно довоенному прейскуранту. А ещё в апреле того же года Конгресс запретил президенту обещать помощь в восстановлении.

Разумеется, истощённой Британии необходима была такая помощь. Ликвидных резервов нет, долгов выше крыши, а союзник выкатывает список требований в качестве условий для послевоенного займа. Главным условием было согласие на новые правила торговли. Практическая монополия на монетарное золото позволяла Соединённым Штатам диктовать эти правила. Первым их требованием к Британии было разблокирование баланса фунтов, которые колонии нарастили по отношению к метрополии. Теперь эти фунты можно было тратить на американский импорт. По факту зона фунта растворилась в долларовой. Также нужно было отказаться от имперских льгот в торговле с колониями. Кроме этого, Британии нужно было согласиться на членство в МВФ и Мировом Банке (который называется сегодня МБРР).

Черчилль к тому времени проиграл выборы, и к власти пришли лейбористы. Эти «академики» свято верили в свободу рынка и мало что могли противопоставить напору Штатов. И даже Кейнс считал, что ничего нельзя сделать. Всё, что смогли сделать консерваторы – это объяснить, что зоне фунта как необходимому элементу каркаса империи придёт конец. Лорд Бивербрук выразился ёмко на этот счёт:

Разрушьте блок стерлинга, распустите долларовый пул, уберите имперские льготы, и мы выбросим эту Империю.

Но альтернативы лорды не видели и проголосовали за займ. В 1947 году вся совокупность британской капитуляции стала ясна, и журнал The Economist написал, что, несмотря на то, что мало кто верит тезису коммунистов о намеренном разрушении Британии американцами, факты создают именно подобное впечатление.

Экономическая мощь Империи оказалась разрушена. То, что не могла Германия добиться от своего врага в двух мировых войнах, американцы с лёгкостью получили от союзника.

Хадсон считает, что альтернатива на самом деле была. Можно было просто объявить о невозможности платить по военным долгам, подобно тому, как было сделано в 1933 году. Сидели бы у себя в зоне фунта, и тогда американцы бы бегали за ними, а не наоборот. Но Кейнс хотел достичь соглашения любой ценой для того, чтобы продвинуть свой проект устройства международной финансовой системы, который он обговаривал в Бреттон-Вудсе. Однако его политика ограничения потоков капитала шла вразрез с желанием американцев обеспечить у себя полную занятость в послевоенных условиях. Ведь для этого им нужны были чужие рынки. Зона фунта же представляла угрозу доминированию доллара. Поэтому они так настаивали на полной конвертируемости британской валюты (это было прописано в условиях займа). В то время, как сами выдавали кредиты, завязанные на свой экспорт, они осуждали подобные практики у британцев.

Британия как великая держава кончилась. Её финансовое положение быстро ухудшалось. Оккупация Германии стоила больших денег, в то время, как сама Германия обнулила свой внутренний долг и заложила, таким образом, основу для своего экономического чуда. Американская стратегия полностью оправдалась. Она состояла из трёх компонент. Во-первых, Британия была обязана платить странам зоны фунта за поддержку во время войны. Во-вторых, этим странам было позволено тратить полученные таким способом средства на американские товары. И в-третьих, фунт оставался переоцененным в течение нескольких лет после войны, не давая стране нарастить экспорт. Мешала девальвации фунта его конвертируемость, то есть привязанность к золоту.

Успехом стратегия была обязана усталости британцев и готовности их элит пойти навстречу Соединённым Штатам даже ценой потери имперского статуса. Взамен они получили займы, которые не помогли встать Британии на ноги, а лишь субсидировали её зависимость.

Вот жаль, что про это так мало пишут. Я думаю, стоит честно признать: несмотря на то, что основные тяготы войны понёс Советский Союз, лучше всех её результатом воспользовались Соединённые Штаты. Если считать победой повержение врага – то победили мы. Но если считать победой достижение господства в мировой торговле – то победили они. В этом смысле Трамп был прав. Ведь он торгаш. Барыга. Ему это важнее.

Лига историков

20.3K поста55.9K подписчика

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения