Краткая история интеллекта (1)

Макс Беннетт – молодой автор. Ему всего 34 года, и Википедия о нём ещё не знает. Зато знает журнал Форбс, который отметил его в своём списке «до 30» ещё в 2016 году. Чем же он заставил о себе говорить? Не успешным опытом в Goldman Sacks, а предпринимательством в области искусственного интеллекта (ИИ). Основанный им в 2011 году стартап Bluecore сегодня «весит» уже свыше миллиарда. Но не только коммерческим успехом знаменит наш автор. Уже давно он интересуется связью прогресса ИИ с эволюцией мозга. Он стал самообразовываться, читать литературу, а затем и писать научные статьи на эту тему. А теперь дозрел и до книги. Он написал её потому, что сам хотел найти и прочитать такую книгу. Но увы. Пришлось оказаться пионером.

Коротко для ЛЛ: в процессе эволюции кому-то пришлось гоняться за добычей. Для этого понадобилось быстро реагировать, а также уметь управлять крупным телом. Решением стали нейроны, выстроенные в нервную систему. Да, это ещё не мозг, но наша история уже началась.

Во введении автор упоминает о домашнем роботе под названием Роузи – одной из героинь сериала Джетсоны. В этом фантастическом ситкоме были предсказаны многие вещи, которые уже существуют на данный момент, среди которых мобильник и умные часы. Но вот чего-то, напоминающего Роузи, пока не появилось. Мы даже не можем построить что-то, что могло бы загрузить грязную посуду в посудомойку. Не можем потому, что не представляем себе сути предмета, который пытаемся воспроизвести: человеческого интеллекта. Как он работает? Почему он так работает? И как он таким получился?

Главная проблема с нашим интеллектом – это его сложность. Всего лишь один кубический миллиметр мозгового вещества содержит свыше миллиарда сложных динамичных связей. Поэтому найти ответ на наши вопросы может помочь нам не настоящее, но остатки далёкого прошлого. Оно разбросало нам намёки, с помощью которых наш автор реконструирует эволюцию естественного интеллекта. Чем лучше мы её поймём – тем скорее будет наш прогресс в интеллекте искусственном. Макс рассказывает нам историю эволюции с самого начала. Он группирует её в пять основных эволюционных прорывов. Но обо всём по порядку.

Появление синтеза белков в процессе эволюции ознаменовало превращение ДНК в средство хранения данных. По его рецептам рибосомы стали производить белки. Вариации в ДНК обеспечили производство всё новых белков. Появилась жизнь. Но для поддержания клетки в живом состоянии нужна энергия. Вероятно, первым источником энергии был водород, присутствующий в окрестностях гидротермальных подводных источников. Эффективность такого энергоснабжения была невелика, и жизнь, спустя миллиард лет, нашла новое решение: фотосинтез. Цианобактерии стали перерабатывать солнечный свет и углекислый газ в сахар, который и стал средством хранения и преобразования энергии в клетке. Кислород же, который был «отходом производства» в реакции фотосинтеза, постепенно накапливался в атмосфере, что привело к образованию озонового слоя. Это слой обеспечил защиту земных организмов от губительного ультрафиолета солнечных лучей. Кислород – это не только полезно, но и вредно. По мере его накопления вымерли многие виды организмов, которые не смогли жить в море отходов своего же фотосинтеза. Это стало первым массовым вымиранием, которое вошло в историю под названием Кислородная катастрофа.

Однако кислород не только вреден, но и полезен. В качестве источника энергии, конечно. Анаэробная жизнь уступила место аэробной. Новые бактерии имели клеточное дыхание, в основе которого лежит сгорание сахара с образованием углекислого газа, который, как известно, является сырьём для фотосинтеза. Образовался великий симбиоз между конкурирующими, но взаимно дополняющими друг друга системами жизни.

Дышащие организмы не производят своего сахара, и чтобы жить, вынуждены поедать других, у кого он есть. Они вынуждены охотиться. А для этого им нужно быть умнее в гонке вооружений, в процессе которой их добыча защищалась путём появления оборонительных новшеств. В ходе этой гонки появились первые многоклеточные, которые были в сотни раз крупнее и которые смогли уже пожирать свою жертву, заключая её в свои «тесные объятия». Они становились всё сложнее, дав жизнь первым растениям, грибам и предкам животных. Представители всех трёх царств независимо друг от друга стали многоклеточными. Примерно 800 миллионов лет назад жизнь оказалась структурирована в три уровня. На первом уровне были одноклеточные. На втором оказались мелкие многоклеточные, которые были достаточно крупны для обволакивания собой жертвы и достаточно мелки для способности двигаться с помощью клеточных пропеллеров. Ну а на третьем оказались гиганты, неспособные к движению.

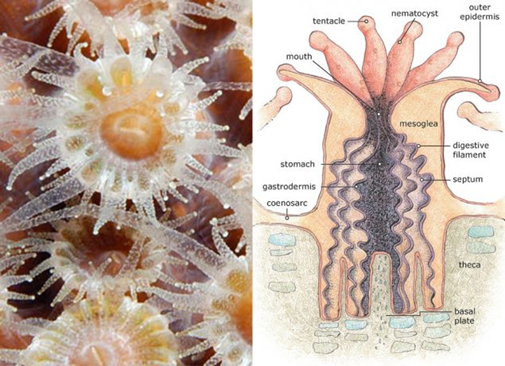

Зато некоторые могли реагировать. Потому что имели в своём составе первые нейроны. Эти нейроны были фундаментально идентичны нашим, и вообще нейронам всех современных животных. Единственное, что отличает наши нейроны от нейронов дождевого червя – это способ их соединения. У кого нет нейронов – это у грибов. Они не стали гоняться за активной протоплазмой, сфокусировавшись на пассивной. Они не охотятся, а ждут, пока жертва сама умрёт. Для этого нейроны не нужны. Ранние животные стали, однако, охотиться на аппетитных обитателей второго уровня, и вот для этого потребовалась некоторая проворность, а также эволюционные изменения. Ведь потенциальную многоклеточную жертву нельзя было обволакивать одной клеткой. Решением стало формирование внутренней полости для переваривания, которая стала определяющим свойством ранних животных. И сегодня практически любое животное проходит через стадию гаструлы в процессе своего развития.

Помимо гаструляции, все животные унаследовали от общего предка нервы и мышцы. Именно они позволяют применять стратегию выживания, при которой нужно быстро реагировать специальным образом. Так реагируют, например, кораллы, которые сокращают свои мышцы, обнаружив жертву, в результате чего та оказывается в их желудочной полости.

Понять, как работает нейрон, было трудно. Древние греки полагали, что по нервам пробегают животные духи. Ньютон спекулировал, что нервы общаются посредством вибраций нервной жидкости, которую он называл эфиром. Лишь в конце восемнадцатого века стало ясно, что на месте эфира находится электрический ток. Ещё столетием спустя было обнаружено структурирование нервной системы на нейроны, проводящие сигнал от дендритов к аксонам, откуда он передаётся к другим клеткам.

В двадцатых годах прошлого столетия молодой английский нейролог Эдгар Адриан обнаружил двоичную природу возбуждения нейрона, который может быть либо «включен», либо «выключен». Также он определил, что интенсивность передаваемого сигнала кодируется частотой импульсов возбуждения. Но самым интересным открытием нобелевского лауреата 1932 года была нейронная адаптация, в рамках которой реализуется гибкая шкала представления сигнала: со временем нейрон привыкает к изменившемуся уровню сигнала и снижает частоту своих импульсов, чтобы реагировать на более слабые изменения в окрестностях этого уровня. Так мы можем видеть и в сумеречном подвале, и на ярком солнце.

В пятидесятых годах Джон Экклс обнаружил, что нейроны могут быть возбуждающими и тормозными. Возбуждающие нейроны выпускают специальные сигнальные молекулы (нейромедиаторы), которые приводят к возбуждению соединённых с ними нейронов. Тормозящие – наоборот, тормозят, подавляя нервные импульсы в цепочке.

Все эти свойства присутствуют у всех животных, ведь они обеспечивают процесс захвата добычи. Быстрое «двоичное» возбуждение нейрона обеспечивает своевременный ответ на малейшие изменения внешней обстановки. Кодирование позволяет соразмерить интенсивность стимула и ответа на него. Адаптация позволяет приспособить высокую чувствительность системы чувств. А зачем нужно торможение? А затем, что даже коралловому полипу, чтобы открыть рот, нужно напрячь одну мышцу и расслабить другую. Торможение обеспечивает согласованную работу в многоклеточном организме.

Первые животные не имели мозга, но располагали лишь тем, что учёные называют нервной сетью. Но в динамичной нише активной охоты прийти к первому прорыву, который и породил образование мозга, было лишь вопросом времени. Здесь и начинается, по сути, история интеллекта.

В первой главе нет ссылок к интеллекту искусственному, поскольку и естественный пока не в наличии. Но их предостаточно в дальнейших главах. Всё по порядку. Что мне очень-очень понравилось в этой книге – это доступность изложения. У автора явно есть талант. Он не стесняется задать вопрос «почему» и попытаться дать на этот вопрос ответ с точки зрения эволюции. Да, многие его ответы – всего лишь гипотезы. Но они позволяют нам идти вперёд и создавать всё новые эффективные системы, помогающие нам жить.

Наука | Научпоп

9.1K поста82.4K подписчиков

Правила сообщества

Основные условия публикации

- Посты должны иметь отношение к науке, актуальным открытиям или жизни научного сообщества и содержать ссылки на авторитетный источник.

- Посты должны по возможности избегать кликбейта и броских фраз, вводящих в заблуждение.

- Научные статьи должны сопровождаться описанием исследования, доступным на популярном уровне. Слишком профессиональный материал может быть отклонён.

- Видеоматериалы должны иметь описание.

- Названия должны отражать суть исследования.

- Если пост содержит материал, оригинал которого написан или снят на иностранном языке, русская версия должна содержать все основные положения.

- Посты-ответы также должны самостоятельно (без привязки к оригинальному посту) удовлетворять всем вышеперечисленным условиям.

Не принимаются к публикации

- Точные или урезанные копии журнальных и газетных статей. Посты о последних достижениях науки должны содержать ваш разъясняющий комментарий или представлять обзоры нескольких статей.

- Юмористические посты, представляющие также точные и урезанные копии из популярных источников, цитаты сборников. Научный юмор приветствуется, но должен публиковаться большими порциями, а не набивать рейтинг единичными цитатами огромного сборника.

- Посты с вопросами околонаучного, но базового уровня, просьбы о помощи в решении задач и проведении исследований отправляются в общую ленту. По возможности модерация сообщества даст свой ответ.

Наказывается баном

- Оскорбления, выраженные лично пользователю или категории пользователей.

- Попытки использовать сообщество для рекламы.

- Фальсификация фактов.

- Многократные попытки публикации материалов, не удовлетворяющих правилам.

- Троллинг, флейм.

- Нарушение правил сайта в целом.

Окончательное решение по соответствию поста или комментария правилам принимается модерацией сообщества. Просьбы о разбане и жалобы на модерацию принимает администратор сообщества. Жалобы на администратора принимает и общество Пикабу.