История элитологии по Г.К. Ашину

Внимательно еженедельно изучая материалы нашего канала + рекомендованные ссылки, Вы можете пройти спецкурс по Теории творчества, который НЕ читается ни в одном университете мира.

Данная статья относится к Категории: Теория элит

«… собственно элитология как самостоятельная научная дисциплина - продукт XX века, то её корни, как мы видели, уходят в глубь веков. […]

Пристальное внимание уделяли власть предержащим древнекитайские мыслители, которые пытались сконструировать нормативную модель правителя. Гуань Чжун (умер в 645 г. до н. э.), один из основателей легизма, ставил закон выше правителей. Все люди должны быть равны перед законом, должны существовать универсальные принципы управления, одинаковые для всех. И все же, по мнению ряда легистов, существует одно исключение: это сам правитель, творец законов. Идеи Гуань Чжуна об отношении верхов и низов общества опередили политическую мысль на тысячелетия. Они поражают своей глубиной и проницательностью: «Правитель и чиновники, высшие и низшие, знатные и подлые - все должны следовать закону. Это и называется великим искусством управления».

Древнекитайские мудрецы полагали, что целостность, процветание империй или, напротив, их упадок и распад зависят прежде всего от качества правителей. Необыкновенной глубиной отличаются суждения одного из величайших древнекитайских мудрецов Лао Цзы (род., по преданию, в 604 г. до н. э.): «Лучший властитель, о котором знают, что он есть, и всё. Которого любят и почитают, тот похуже. Ещё хуже тот, которого народ боится. Хуже всех, над которым смеются».

Но, бесспорно, наиболее известны взгляды великого китайского мыслителя Конфуция (551-479 гг. до н. э.). По Конфуцию, управлять государством призваны благородные мужи во главе с государем (сыном неба), причём управлять на принципах добродетели. Благородный муж является таковым не в силу происхождения, но благодаря воспитанию в себе высоких моральных качеств. Перед простолюдином, по системе Конфуция, открывается определённая возможность социальной мобильности, возможность стать высокопоставленным чиновником, если он обнаружит высокие способности, будет усердно учиться, проявит себя как добродетельный человек. То есть система, утверждавшаяся Конфуцием, была более прогрессивной, чем кастовая система почти с нулевой мобильностью, которая существовала в тот же исторический период в древнеиндийской цивилизации, хотя и Конфуций утверждал разные нормы поведения людей - одни для «благородных», призванных повелевать, другие - для «низких», призванных к смирению. У Конфуция «благородный муж» отличается прежде всего хорошим воспитанием, «он, в частности, не может быть грубым». Хотя Конфуций являлся сторонником сословно-иерархического деления, особое внимание он уделял возможности выдвижения на руководящие посты людей, обладающих знаниями.

По существу через сферу образования провозглашался принцип равных возможностей. Интересны модели идеальных правителей у китайских мыслителей. Для Гуань Чжуна совершенный правитель считает улучшение жизни народа своим важнейшим делом: «... верхи добросовестно заботятся о низах, а низы должны честно служить верхам», - таково оптимальное отношение верхов и низов, при котором «правитель не теряет авторитета, низы не относятся небрежно к своим трудовым занятиям». По Конфуцию, идеальный правитель должен быть добродетелен. Его высокие моральные качества дают ему право властвовать над народом.

Согласно Конфуцию, правителю следует почитать пять «прекрасных качеств»: «благородный муж в доброте не расточителен; принуждая к труду, не вызывает гнева; в желаниях не алчен; в величии не горд; вызывая почтение, не жесток». И искоренять «четыре отвратительные качества»: «если (народ) не поучать, а убивать, это называется жестокостью. Если (народ) не предупредить, а затем выразить недовольство, увидев результаты (труда), это называется грубостью. Если настаивать на быстром окончании (работы), прежде дав указание не спешить, это называется разбоем, если обещать награду, но поскупиться её выдать, это называется жадностью». Если народ «упрямо не желает следовать (правителю), тот должен быть твердым; если же он послушен, правитель должен уметь быть мягким».

Проповедь элитарной исключительности характерна для древнекитайской культуры. Для Конфуция установленный порядок вещей - Ли - включает в себя различия между верхами и низами, правителями и управляемыми. По конфуцианскому канону народ ни в коем случае нельзя предоставлять самому себе, оставлять без морального воздействия правителей, чтобы он не «испортился».

Если культура древнего Китая допускала определённую ступень мобильности из низших страт общества в высшие, то в древней Индии такой переход был максимально затруднен, если не закрыт полностью. […]

Именно Платоном было, пожалуй, наиболее полно сформулировано в античной философии элитарное мировоззрение. Идеолог афинской аристократии, он решительно выступал против допущения демоса к участию в политической жизни, в государственном управлении, пренебрежительно именуя его толпой, враждебной мудрости, руководствующейся не знаниями, а мнениями, далекими от истины. Государственные функции, по Платону, могут успешно выполняться лишь аристократами, получившими специальное воспитание; ремесленники и крестьяне должны быть отстранены от управления обществом и других занятий «благородных людей» и обречены на выполнение «черновой работы»; рабов Платон вообще не считал за членов общества.

Свои реакционные политические устремления Платон пытался обосновать учением о душе, согласно которому она состоит из трех частей: разумной, волевой (аффективной) и чувственной (пожелательной). Первые две более высокие формы душевной деятельности присущи «немногим избранным» - аристократии, что дает ей право управлять государством. В соответствии с этим он делит общество на философов-правителей - в их деятельности воплощена разумная часть души, воинов-стражей, «надзирателей над народом», призванных поддерживать порядок, реализуется волевая часть души. Низшая - вожделеющая сторона души - проявляется, по Платону, в деятельности простолюдинов; от них требуются соблюдение установленных порядков, трудолюбие, безропотное повиновение правителям и стражам. К. Маркс не без оснований заметил, что эта теория «представляет собой афинскую идеализацию египетского кастового строя», и уж во всяком случае восхваление спартанской политической системы в противоположность афинской демократии.

«Нет надежды избавиться от зол государству, - писал Платон, - ... кроме как посредством личного союза между политической властью и философией... Либо философы должны стать царями наших государств, либо люди, которых сегодня называют царями, должны искренне и серьезно заняться философией». И далее: «... ни для государства, ни для граждан не будет конца несчастьям, пока владыкой государства не станет племя философов». Одно дело считать, что Платон просто требует мудрости от правителей; но если бы правителями действительно стали философы, скорее можно было бы ожидать наибольших социальных потрясений. Концепция Платона - типичная утопия (переходящая в антиутопию). А. Тойнби справедливо писал, что сделать утопию философа пригодной для реальной жизни можно только через механизм социального мимезиса, особой формы социальной тренировки, сопровождаемой насилием». Действительно, не случайно Платон защищает право управлять «то убеждением, то силой». Становясь царем, философ перестает быть философом. Опять-таки прав Тойнби в том, что философ самоуничтожается, как только он вступает в поле безжалостного действия царя, а царь самоуничтожает себя, входя в философское поле отвлеченных размышлений.

Платон в своих диалогах постоянно изображает себя последователем, учеником Сократа. Но в действительности позиция Сократа по вопросу о взаимоотношениях носителей власти и философов была принципиально иная: философ не должен требовать престола, позиция Сократа – позиция подлинного интеллигента, который как интеллигент не царь, а теоретик и критик власти. И прав К. Поппер, подчёркивающий контраст между учениями Сократа и Платона, говоря о ничтожестве идеи философа-правителя. «Какой контраст она составляет с простотой и человечностью Сократа, предостерегавшего политика против опасности ослепления собственной властью». Правитель как философ должен почитать истину выше всего на свете, но именно как правитель он должен нередко прибегать ко лжи и обману, разумеется, ради пользы тех, кто ему подвластен, спешит оправдаться Платон.

Платон любит ссылаться на миф (истоки которого, как отмечалось, можно обнаружить в древневосточных преданиях) о том, что «бог в тех из нас, кто способен править, примешал при рождении золота, и потому они наиболее ценны, в помощников их - серебро, железа же и меди - в земледельцев и разных ремесленников». Чуть ниже, впрочем, Платон выражает готовность пойти на небольшую уступку: если в низших сословиях «родится кто-нибудь с примесью золота или серебра, это надо ценить и с почетом переводить его в стражи», однако упор он делает на то, что из высших классов следует исключать «носителей любых примесей к основному металлу», - т.е. подчеркивается именно возможность движения вниз. […]

Трагедия общества, по Платону, - когда правящий класс оказывается разделённым. Эта разъединенность порождается честолюбием, и тогда тимократия вырождается в олигархию («всякая власть разрушается разве не самими её носителями?» - не без оснований спрашивает Платон, хотя и тут можно отметить, что этому обычно предшествует объективное ухудшение исторической ситуации, ослабление политической системы и т.д.). Гармонизировать классовые отношения, по Платону, следует не через их уравнивание, а через подавляющее превосходство господствующего класса. В любом случае главное - сохранить единство правителей. Как этого достичь? Во-первых, через подавление экономических интересов, связанных с частной собственностью, отсюда требование отмены частной собственности правителей. Во-вторых, через единое государственное обучение их. ещё раз отметим расистские аргументы Платона, который сетует на то, что люди тщательно производят селекцию скота и пренебрегают этим в отношении человеческого рода.

Итак, идеальная модель государства у Платона включает в себя: строгое разделение на классы; абсолютное превосходство господствующего класса, для чего он обладает монополией на образование и другими привилегиями; наконец, отождествление судьбы государства с судьбой правящего класса. Классы, а лучше сказать касты, отделены друг от друга жесткими социальными перегородками, правители не смешиваются с управляемыми, даже живут обособленно. Тем не менее, как мы видели, Платон допускает как исключение перевод неспособных потомков правителей и стражей в низшие касты и, наоборот, детей, обладающих редкими талантами, из низших каст в высшие. Ссылаясь на это положение Платона, американские исследователи элитарных теорий К. Прюит и А. Стоун называют Платона предшественником теории циркуляции элит.

Свое «идеальное государство» Платон противопоставлял демократии, в которой осуществляется власть «сильного зверя» - черни, демоса. Он особенно опасался, что демос - те, кто трудится своими руками, «всего многочисленнее и при демократическом строе всего влиятельнее». Различая три основных формы правления - монархию аристократию и демократию, он делил каждую ещё на подтипы: монархия может быть законной или насильственной (тиранией), аристократия как власть немногих может быть владычеством лучших (аристократия) или худших (олигархия), однако, острее всего его критика демократии, вырождающейся в охлократию. В его «идеальном государстве», как и в олигархии, властвуют немногие, но, в отличие от олигархии, этими немногими являются «достойнейшие», действительно способные управлять государством в силу природных задатков и многолетней тренировки, поэтому «идеальное государство» - воплощение справедливости, разумеется, справедливости с точки зрения касты правителей).

Мы более подробно остановились на концепции Платона не только потому, что она достаточно рельефно обнажает идеалы элитаризма, но и потому, что она оказала огромное влияние на элитаристов XX века. Сошлемся на американского политолога Г. Меджида, воспроизведшего схему социально-политической структуры общества Платона. По Меджиду, говорить о том, что демократическое общество способно функционировать без элиты, можно только в целях политической демагогии; на деле общества различаются лишь составом, мобильностью элиты и принципами её пополнения.

Меджид предлагает целую систему элитарного воспитания, которое увековечивало бы дистанцию между элитой и массами. Общество он делит на три части: массу, элиту и философскую сверхэлиту. Для каждой из этих страт уровень образования должен быть различным, как и объем информации, который они получают. Отношение между уровнями образования этих категорий должно быть примерно таким, каково отношение между уровнями водителя автомашины, механика и инженера. Первый уровень - для масс - уровень водителя, которому объяснили, какую кнопку или педаль нажимать в том или ином случае. Второй уровень - для элиты - уровень механика, который понимает сущность действия машины, принципы работы мотора, взаимодействия частей и т.д. И третий уровень - для философской сверхэлиты уровень инженера-конструктора, который может конструировать машины, изменять их.

Первый уровень должен включать «обучение на основе тщательно написанной истории, рассказов о героях путем примера или принудительного ритуала». Главное здесь - воспитание в массах лояльности существующей системе, причем эту лояльность нужно воспитывать с детства, прежде чем молодежь достигнет уровня интеллектуальной зрелости и умения критиковать. Второй уровень - воспитание элиты или лидерства (для Меджида это «демократическая формулировка одного и того же понятия»). Тут надо выйти за пределы мифов и стереотипов - элита должна знать политическую «кухню», закулисную сторону государственного механизма. Воспитание элиты должно быть «реалистичным», её надо избавить от «политической болтовни», годной лишь для оболванивания масс, и научить искусству командовать массами. Третий уровень - воспитание философской сверхэлиты, которая вырабатывает истинное и полное понимание социальной жизни. На этом уровне достигается «истина о политических проблемах, истина об основах политической жизни как нормативных, так и действительных». Не правда ли, все это весьма напоминает рецепты Платона?

Большую известность приобрела аристотелевская классификация форм правления по числу лиц, которым вручена власть: власть одного, монарха, и её деградировавшая форма - тирания; аристократия - власть немногих, лучших (основное качество их - достоинство) и её деградировавшая форма - олигархия (среди её характеристик Аристотель на первое место ставит богатство); власть большинства - полития (республика), власть в ней основана на законе, правительственные должности достаются и бедным, лишь бы они были достойны; её негативной формой является демократия, где власть находится в руках неуправляемой толпы». Аристотель разделяет власть господскую и политическую. Душа властвует над телом, как господин, а разум - над нашими стремлениями, как государственный муж. Характерно высказывание Аристотеля о том, что «только те государственные устройства, которые имеют в виду общую пользу, являются, согласно со строгой справедливостью, правильными: имеющие же в виду только благо правящих - все ошибочны и представляют собой отклонения от правильных; они основаны на началах господства, а государство есть общение свободных людей». Можно сказать, что взгляды Аристотеля более прогрессивны по сравнению со взглядами Платона.

В средние века учение церкви о небесной и земной иерархии оправдывало крепостнические, сословные порядки: безропотное повиновение масс феодальным правителям утверждалось церковью как безусловная добродетель. Иоанн Солсберийский отождествлял государство с человеческим организмом, утверждая, что в этом «теле» духовенство - душа, правители - голова, крестьяне - ноги (кстати, эта мысль близка приведенному выше положению ведической мифологии). Другой средневековый богослов - Фома Аквинский, канонизированный католической церковью, проповедовал, что подданные должны безропотно нести «свой крест», подчиняясь «богоизбранным» правителям. При этом он добавлял, что подчиняться им следует лишь в телесных действиях. Во внутренних же движениях души следует «повиноваться лишь богу». Все это весьма устраивало феодальных правителей. Весь мир Аквинат представлял по образцу феодальной системы в виде иерархической лестницы «люди - ангелы - святые - бог».

Если обратиться к идеологам Возрождения, наиболее ярки и оригинальны, безусловно, работы Никколо Макиавелли. Его взгляды на проблему отношений правителей и подданных отличаются противоречивостью. С одной стороны, он выступал против феодалов, тормозивших объединение Италии, с другой, он более всего опасался бунта вышедших из повиновения масс: «Не существует ничего более ужасного, чем разнузданные, лишенные вождя массы, и вместе с тем, нет ничего более беспомощного». Он ищет оптимальное соотношение между правителями и народом и видит его в сильной власти. В то же время Макиавелли осуждает тираническую власть, развращающую правителей и массу, которая, привыкнув терпеть тирана, становится «холуйской, лицемерной». Хотя личность политического вождя оказывается в центре внимания Макиавелли, он, в отличие от своих предшественников, не сводит политический процесс только к деяниям героев, в его представлении он весьма многокрасочен. Макиавелли различает активных и пассивных участников исторической драмы: это и монарх, и дворянство, и простолюдин, выходящий на городскую площадь и поддерживающий государя, или бунтующий против него офицер, участвующий в военном столкновении, ростовщик, субсидирующий политика, церковный деятель и т.д. Он рисует яркие психологические портреты лидеров; их действия стимулируются главным образом дурными страстями, врождёнными, исконно присущими людям. Они «неблагодарны, изменчивы, лицемерны, трусливы перед опасностью, жадны до наживы». Макиавелли готов оправдать аморальные средства, при помощи которых правители достигают власти. При этом власть - не только ценность в себе, но средство для достижения определенных политических целей. Чтобы властвовать, правители должны знать главные стимулы человеческой деятельности (а это, по Макиавелли, жажда власти и обладание имуществом), изучать и использовать в своих интересах вкусы, наклонности, слабости толпы и благодаря этому господствовать над ней. Подданные должны бояться правителей, платить налоги, поставлять рекрутов.

Интересна типология методов правления, предлагаемая Макиавелли, которые обеспечивают эффективность власти: это - «львы» - решительные правители, опирающиеся на силу, и «лисы» - гибкие политики, для которых характерны ловкость, притворство, хитрость, это мастера переговоров и закулисных интриг. Решая дилемму, на кого государю делать ставку из двух борющихся сил - на народ или на знать, Макиавелли однозначно выбирает народ. Он пишет: «...нельзя честно, не ущемляя других, удовлетворить притязания знати, но можно - требования народа, так как у народа более честная цель, чем у знати: знать желает угнетать народ, а народ не желает быть угнетенным».

Государю надлежит быть в дружбе с народом, иначе в трудное время он будет свергнут: «он никогда не обманется в народе и убедится в прочности подобной опоры». Хотелось бы обратить внимание ещё на одну глубокую, не оцененную до конца мысль Макиавелли, последовательное развитие которой приводит к выводу о том, что власть предпочтительнее доверять тому, кто к ней менее рвется, доверять не явно выраженным честолюбцам, но тем, кто отчасти этой властью тяготится. Поскольку в каждой республике, рассуждает Макиавелли, есть люди знатные и народ, интересы которых обычно противостоят друг другу, возникает вопрос, кому лучше доверять власть: «...охрану какой-либо вещи надлежит поручать тому, кто бы менее жаждал завладеть ей. А если мы посмотрим на цели людей благородных и худородных, то, несомненно, обнаружим, что благородные изо всех сил стремятся к господству, а худородные желают лишь не быть порабощенными и, следовательно, гораздо больше, чем гранды, любят свободную жизнь, имея меньше надежд, чем они, узурпировать общественную свободу». Макиавелли делает вывод о том, что интересы народа гораздо больше совпадают с интересами государства. Он отнюдь не идеализирует народ, который, как и государь, и аристократия, подвержен влиянию обстоятельств, хотя и в меньшей степени, чем первые. Он утверждает, что «народ, который долго и смиренно терпит тиранию власти или иностранное иго, - это развращенный народ, утративший драгоценный дар богов - свободолюбие, независимость, честность, смелость». […]

Французские просветители XVIII века гневно осуждали тиранию и деспотизм, считали, что интересы народа грубо попраны, что феодальные правители лишили народ его естественных прав. Гельвеций писал, что «аристократия узурпирует все формы власти» по праву рождения, не обладая талантами и заслугами, и закабаляет народ. Великие французские материалисты XVIII века провозглашали право народа на восстание против тиранических правителей. «Всякий народ, стонущий под игом самовластия, вправе сбросить его». Однако этот вывод не проводился ими последовательно. Они опасались крайностей революции, не верили в способность народных масс самостоятельно руководить общественной жизнью. По их мнению, массы должны следовать за просвещенными лидерами из образованных классов. Хотя французские просветители беспощадно разоблачали феодальных правителей как тиранов, порабощавших народ, в их понимании народные массы не являются субъектом социального процесса. Занимая в целом идеалистическую позицию в интерпретации общественной жизни, они приходили к выводу, что творцы истории - «мудрые законодатели», «просвещенные правители».

Идеи народовластия развивал и выдающийся американский демократ Т. Джефферсон. «Вопрос о том, должна ли принадлежать власть народу или высшему сословию, служил причиной непрерывных смут, раздиравших в древности Грецию и Рим, точно также, как теперь он вызывает раскол в каждом народе, если только кляп деспотизма не лишает его возможности мыслить и говорить», - провозглашал он.

Джефферсон писал: «Массы человеческие не рождены с седлами на спинах, чтобы немногие привилегированные, пришпоривая, управляли ими с помощью закона и милостью божьей. Противоположные мысли, более близкие современным элитаристам, высказывал идеолог консервативного крыла отцов-основателей США А. Гамильтон: «В обществе есть немногие и многие. Первые богаты, у них хорошее происхождение. Вторые - массы народа. Говорят: глас народа - глас божий. Но это не так. Народ переменчив, подвержен волнениям, он редко судит правильно». Обосновывая невозможность и нежелательность правления народа, Гамильтон говорил: «Дайте волю им, и они будут подавлять немногих». […]

Первоосновой мирового процесса Ницше объявлял волю к власти; движущая сила истории - «ненасытное стремление к проявлению власти, и применение власти, пользование властью как творческий инстинкт». Мораль, по его убеждению, играет разлагающую роль, это - «оружие слабых», «инстинкт толпы», который преодолевают «сверхчеловеки». По Ницше, «жизнь по самой своей сущности есть присвоение себе чужого, оскорбление другого, завладение тем, что нам не принадлежит и что слабее нас, притеснение, безжалостное отношение, насильственное введение собственных форм ... есть стремление к власти». Консервативное крыло современных элитаристов восприняло концепции Ницше о «господах Земли», о «высшей расе - аристократии», попирающей массы, о том, что народ должен быть удерживаем в рабстве всеми средствами - насилием, религией, рабской моралью.

Ницше осмысливает процесс и причины упадка элит. «Если, например, аристократия, как это было во Франции в начале революции, отрекается от своих привилегий и приносит себя в жертву распущенности своего морального чувства... Но в хорошей и здоровой аристократии существенно то, что она чувствует себя не функцией (все равно, королевской власти или общества), а смыслом и высшим оправданием существующего строя, поэтому она со спокойной совестью принимает жертвы огромного количества людей, которые должны быть подавлены и принижены ради неё до степени людей неполноценных, до степени рабов и орудий».

Главная мишень критики Ницше - революционные силы, восстающие против господства элиты: «Нет ничего страшнее варварского сословия рабов, научившихся смотреть на свое существование как на некоторую несправедливость и принимающих меры к тому, чтобы отомстить за себя и за все предыдущие поколения. Ницше страшится активности и организованности масс, видя задачу в том, чтобы задержать поток «по-видимому неизбежной революции».

Ницше - критик буржуазной демократии справа, его политический идеал - сильная власть аристократии над народом. Возвышение человека - «дело аристократического общества как общества, которое верит в длинную вереницу рангов и в разноценность людей и которому в некотором смысле нужно рабство. Без пафоса дистанции, порождаемого воплощенным различием сословий, постоянной привычкой господствующей касты смотреть испытующе и свысока на подданных, служащих им орудием, и столь же постоянным упражнением её в повиновении и повелевании, в порабощении и умении держать подчиненных на почтительном расстоянии, совершенно не мог бы иметь места другой, более таинственный пафос - стремление к увеличению дистанции в самой душе, достижение все более возвышенных, более редких, более отдаленных, более напряженных и широких состояний».

Если для Протагора человек есть мера всех вещей, то для Ницше эта мера - аристократия. «Люди знатной породы чувствуют себя мерилом ценностей, они не нуждаются в одобрении, они говорят: «Что вредно для меня, то вредно само по себе», они сознают себя тем, что вообще только и дает достоинство вещам, они созидают ценности. Они чтут всё, что знают о себе, такая мораль есть самопрославления». Это, пожалуй, наиболее откровенная формулировка элитаризма.

«Есть мораль господ и мораль рабов», - утверждает Ницше. Господствующая каста «с удовлетворением сознает свое отличие от подвластных ей людей... Знатный человек отделяет себя от существ, выражающих собой нечто противоположное, таким возвышенным, гордым состояниям: он презирает их». И далее: «Есть инстинкт распознавания ранга, который более всего является признаком высокого ранга, есть наслаждение, доставляемое нюансами почитания, и оно указывает на знатное происхождение и связанные с ним привычки». Ницше определяет признаки знатности: «Не иметь желания передавать кому-нибудь собственную ответственность, не иметь желания делиться ею; свои преимущества и пользование ими причислять к своим обязанностям». Так цинично формулируется кредо элитаризма - сильная власть аристократии, которая «должна твёрдо верить, что существует не для общества, но что оно (общество) - не более как фундамент и подмостки, на которых высоко стоят какие-то высшие существа». Эта формулировка элитаристского идеала в XX веке будет модернизироваться, ей будут стараться придать более «пристойный» вид в глазах буржуазно-демократических кругов, но сущность её не изменится».

Ашин Г.К., Понеделков А.В., Игнатов В.Г., Старостин А.М., Основы политической элитологии, М., «Приор», 1999 г., с. 12-25.

+ Ваши дополнительные возможности:

КЛУБЫ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ, ТВОРЧЕСКИЕ, КРЕАТИВНЫЕ — плейлист из 10-ти видео

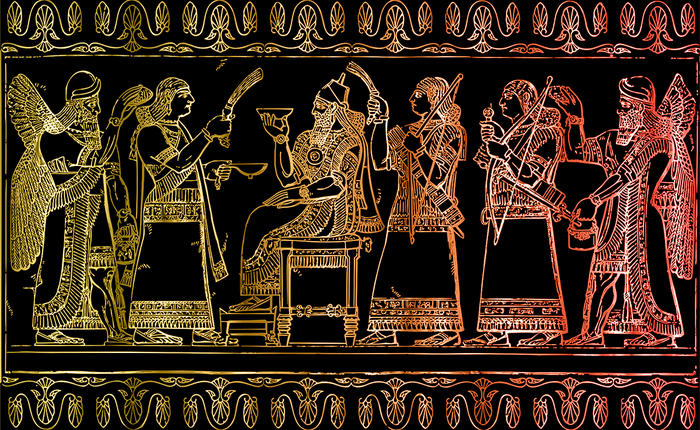

Изображения в статье

Изображение Gordon Johnson с сайта Pixabay

Изображение ErikaWittlieb с сайта Pixabay

Изображение ScienceGiant с сайта Pixabay

Изображение janeb13 с сайта Pixabay

Изображение Pexels с сайта Pixabay

Изображение JamesDeMers с сайта Pixabay

Изображение JamesDeMers с сайта Pixabay

Изображение Elsemargriet с сайта Pixabay

Никко́ло Макиаве́лли — итальянский мыслитель, политический деятель, философ, писатель, автор военно-теоретических трудов / Public Domain

Изображение Ibrahim Diallo с сайта Pixabay

Изображение jplenio с сайта Pixabay

Изображение Peter H с сайта Pixabay

Читатели VIKENT.RU

1.4K поста170 подписчиков