Финансовая сторона продажи подлодок Пепси – как это могло быть

В предыдущих сериях:

Как Советский Союз покупал Пепси за подлодки

Разрушители мифов #1. Пепси и подлодки

Настоятельно рекомендуем ознакомиться с содержанием предыдущих частей этой эпопеи, чтобы понимать, о чём идёт речь.

Всем привет!

Недавно на Пикабу возник достаточно любопытный спор вокруг возможности продажи советских подводных лодок за пепси-колу. Мне кажется, мы смогли достаточно подробно показать, что факт передачи лодок имел место быть. Теперь самое время поговорить о том, что это за сделка такая была. И почему она была выгодна для всех её участников.

Я попросил помощи у нескольких человек с хорошим опытом в корпоративных финансах и одного сотрудника ОСК, который работал с экспортом судов за границу. С их помощью мы построили более-менее непротиворечивую гипотезу того, как всё это могло выглядеть. Ещё раз повторюсь: приведённая ниже схема - это максимально непротиворечивое внутри себя предположение. Если у вас есть идеи насчет того, как ещё такая сделка могла выглядеть - пишите, мне правда очень интересно.

Но сначала я бы хотел поговорить о другом – откуда вообще в конце 20 века появились бартерные отношения и что они из себя представляли?

Суть проблемы.

Во-первых, все эти экспортные заморочки вроде бартера "водка на колу", "корпуса на колу" и т.д. и т.п. - они появились не от хорошей жизни. Грубо говоря, американцы (ну, западные корпорации) никогда не были против что-нибудь продать в СССР, если это что-нибудь нельзя будет потом скинуть на Нью-Йорк. Да даже если можно - тут уже смотря кто больше заплатит. СССР - это огромный рынок сбыта, грубо говоря - это потенциально большие бабки. С учетом того, ПепсиКо исторически боролась за эти самые рынки с Кока-колой, вопрос для них был очень важный, вспоминаем знаменитую "войну кол". До сих пор Кока-кола доминирует на "домашнем" американском рынке, а Пепси - на многих "зарубежных". Самое удивительное, что по мнению американцев, и СССР может быть заинтересован в увеличении оборотов – но этому мешают административные ограничения (https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/notes/2009/N2682....)

Проблема торговли с СССР заключалась в другом, и эта проблема была системная. Называлась она "советский неконвертируемый рубль". Если чуть детальнее погружаться в процесс - формально-то рубль можно назвать "условно конвертируемым", но только в одну сторону, выгодную для американцев. На эту тему в 90-м году в Forbes вышла хорошая статья советского экономиста Владимира Квинта (https://www.forbes.ru/biznes/100-let-forbes349415-osvobodite...).

Точнее, даже так – рубль был «замкнутой» валютой, то есть она не менялась на «свободном» рынке, а курс и порядок обмена устанавливался государством. Фактически, вся валютная выручка советских компаний в обязательном порядке продавалась государству, а сама внешняя торговля – невероятно забюрократизирована. Предприятие не могло «просто» продать за валюту свою продукцию за рубеж – для этого нужно было непременное участие государства. Такая ситуация сложилась по множеству причин, для описания которых нужна отдельная большая статья. В итоге, Советский Союз был весьма закрытой страной, и имел относительно небольшой объём внешней торговли. Если считать отношение внешнеторгового оборота в ВНП, то выяснится любопытная вещь – он был в 2 раза ниже, чем у США (с его огромным развитым «домашним» рынком) и приблизительно в 8 раз ниже, чем в Западной Европе. В общем, СССР просто-напросто мало торговал. При этом, складывалась любопытная ситуация – сальдо платёжного баланса со странами Запада большую часть времени было отрицательным, а со странами «третьего мира» - положительным. Фактически, СССР экспортировал в Европу топливо, покупая на эти деньги оборудование для своей промышленности, а в страны третьего мира экспортировал собственную продукцию. Ну, большую часть времени всё так и было – лишь в отдельные периоды значительную часть импорта составляло зерно, но это другая история.

Часто приводят следующие цифры: в 1974 году доля машин и оборудования в экспорте СССР составляла 4%, а сырья - 63%. (Ежегодник Большой советской энциклопедии. М., 1974.) В 1989 ситуация улучшилась – доля машин и оборудования в экспорте составляла порядка 15%, в импорте – порядка 40% (Шмелёв Н.П., Попов В.В. На переломе: экономическая перестройка в СССР. М., 1989., С 298-301). При этом торговля велась на основе клиринговых соглашений (то есть в привязке к некоторой «квазивалюте»).

Почему СССР не ввёл плавающий курс? Мне кажется, в первую очередь в Союзе боялись появления нового рычага давления на страну. С чисто экономической точки зрения, СССР был не в лучше форме, но всё ещё крепок, имел достаточно сильную энергетическую базу, хороший «кредитный рейтинг» и в целом вполне мог вписаться в международный торговый ландшафт.

Вернёмся к рублю. СССР в значительной степени экспортировал энергоресурсы и тратил валютную выручку на покупку товаров народного потребления и обновления собственного парка оборудования. И наличие у государства твёрдой, «конвертируемой» валюты было критически важным – просто потому, что купить её «на рынке» было сложно, рубль был достаточно слаб. Никакими «86 копеек за доллар» тут и не пахло – в Вене рубль стоил порядка 6 центов (что тоже крайность, но другая). Тут можно задать логичный вопрос – что значит «проблема»? Кто-то наверняка сказал бы: «слабая валюта – это не катастрофа, более того, многие страны осознанно стремятся к ослаблению курса своей валюты, чтобы сделать свой экспорт более привлекательным для других стран!» Безусловно, это так. Например, в наши дни Китай и Япония, крупные страны – экспортёры, осознанно ослабляли свою валюту для того, чтобы поддерживать ценовую конкуренцию. Но перед СССР они имели одно колоссальное преимущество – огромный профицит внешней торговли. Фактически, и Япония, и Китай имеют огромную валютную выручку, которую они вынуждены как-то использовать (в частности, эти страны являются крупнейшими держателями американских гособлигаций). Но Китай, который также долгое время таргетировал курс валюты, делал это совсем иначе – он просто продавал часть своей валютной выручки, столько, сколько нужно для поддержания юаня.

Союз не имел такого преимущества – в случае с Западом его торговый баланс всегда был отрицательным да и валютных резервов не хватало. И конкретно в этой ситуации слабая советская валюта создавала бы массу проблем (правда, фиксированный обменный курс был, пожалуй, ещё хуже). Короче, для того, чтобы купить что-нибудь нужное, надо продать что-нибудь нужное. Часто этим «нужным» выступало отличное советское вооружение в страны третьего мира (так называемый «неидентифицируемый экспорт»), но это уже другая история.

В этой ситуации бартер и "встречная торговля" (как в случае обмена водки на концентрат Пепси-колы) были достаточно частым явлением. Доходило до смешного – по «бартеру» даже устраивали выставки, пример – ТПП СССР и «Нобельс Пильман» для выставки в Сокольниках. Немцы оплачивали работу бельгийских подрядчиков, а в качестве компенсации получали фактически безвозмездную аренду выставочных площадей на 8 лет. Советские организации заходили в акционерный капитал некоторых западных компаний (Суоми Петроли, Тебойл), и в целом были заинтересованы в развитии данных схем. Проблема заключалась в том, что они существенно усложняли торговлю. Если говорить об озвученном выше примере - обмен вёлся "один к одному", и фактически, ПепсиКо зарабатывала на дистрибьюции советской водки в США, а не на продаже своего продукта. Это несколько более неудобно для дистрибьютора (алкогольный рынок для него не ключевой), а главное - "продать" в СССР можно было столько колы, сколько советской водки можно было продать в США. То есть мы имеем ещё одно ограничение - это ограничение по размеру американского рынка водки. Нельзя продать больше колы в СССР, чем американцы готовы купить советского продукта - согласитесь, звучит достаточно нелогично и нерыночно.

Резюмируя. Рубль был неконвертируемый, обменять его на доллары можно было - но обменный курс будет ужасным для советской стороны и крайне невыгодным для неё (6 центов за рубль при официальном 86 копеек за доллар). Это обусловлено разницей в покупательной способности - точнее, в значительной степени обусловлено. Курс не стремится к "оптимальной" точке по ППС, но существенное влияние она имеет. В мире советские товары часто не были готовы покупать по той цене, по которой их хотел бы продавать СССР. По разным причинам, но скажем так – народная промышленность часто не успевала за наукой. Импорт - это пожалуйста, а вот валюту на рубли обменять (или наоборот) - это уже сложнее. Настолько сложнее, что проблема не решалась даже на уровне государства - собственно, по этой причине появились всякие мертворождённые кадавры вроде инвалютного рубля, клиринговых «золотых» рублей и прочих "квазиденег".

В результате мы имеем такую ситуацию. ПепсиКо может инвестировать в Союз, но не может вывести оттуда деньги (это практически дословная цитата посла США). То есть получить прибыль от инвестиций - достаточно сложно. Любой нормальный капиталист хочет видеть прибыль. И разумеется, ПепсиКо не нужны рубли - им нужны доллары. Точнее как - ты можешь вывезти оттуда рубли, в США ими можно разве что отлично растапливать камин где-нибудь в своём загородном доме. Я утрирую, но курс по отношению к рублю был правда очень так себе (см. статью выше).

Соответственно, возникает достаточно очевидное решение - если из СССР нельзя вывести рубли, то может быть можно вытащить оттуда что-то, что потом можно будет хорошо продать. Что-то достаточно ценное, и имеющее большую "ценность", чем советская валюта - например, если купить в СССР товаров на 10 "номинальных" долларов и продать их за пределами Союза за 50. Фактически, мы получаем аналог бартера и следующую цепочку: "доллары - товар - импорт в СССР - продажа за рубли - покупка в СССР другого товара - экспорт - продажа за доллары". Разумеется, вся эта схема снижала прибыльность работы с Союзом как раз за счет "сопутствующих издержек".

При этом американский бизнес работать с Союзом очень хотел - есть шикарная история про то, как CEO Пепси попросил Никсона сделать фотографию Хрущева с колой. Тот сделал. В итоге, Пепси получила монополию на продажу колы в Союзе.

Одним из примеров таких сделок является упомянутый выше "кола-водочный" бартер, когда фактические поставки колы (их размер) определялся продажами советской водки в США, которые мы уже обсудили. Были ещё истории с танкерами и некоторые другие, но они куда прозаичнее.

Переходим к лодкам. Дальше - наша гипотеза насчет того, как оно могло выглядеть, основываясь на интервью CEO ПепсиКо и комментариях советской стороны, ну и на аналогичных сделках. Американцы поставляли в Союз колу, причем как я понял - концентрат и оборудование для производства. Это логично - производить её в СССР гораздо выгоднее, чем разливать в Штатах и везти готовые бутылки. Проблема в том, что продажи колы были в рублях, и вывести бабки обратно американцы могли примерно никак. И получалась достаточно фантасмагорическая схема.

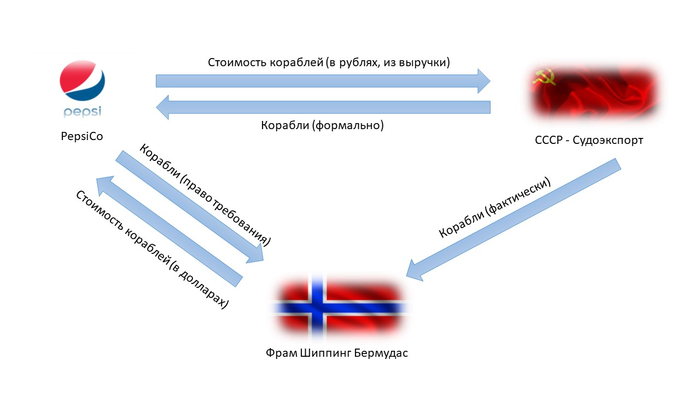

Пишут, что СССР продаёт норвежцам корпуса подводных лодок и крейсер "за доллары". Это прекрасно, но это только часть большой сделки – иначе не было бы смысла упоминать ПепсиКо. Вопрос – при чем здесь американцы, им же самим нужны баксы. Такое возможно только в одном случае – если этих самых долларов флот (ну, или Судоэкспорт как участник сделки от советской стороны) не видит. Да, советский адмирал писал про стоимость корпусов в долларах – я допускаю, что СССР получил их рублевый эквивалент. Те самые рубли, которые Кола заработала в СССР. В свою очередь, норвежцы не являются конечным получателем денег - фактически, норвежские (теперь уже) доллары уходят ПепсиКо . О том, что они действовали в связке с ПепсиКо, практически напрямую пишет адмирал Сидоров в Красной Звезде и Кенделл в NYT). Вполне вероятно, что по бумагам норги (с их точки зрения) купили корпуса не у СССР, а у ПепсиКо, либо ПепсиКо продала им "права требования", либо что-то ещё. При этом для СССР просто продать эти корпуса "на лом" в Европу - задача реальная, но тоже не самая простая.

В общем, цепочка выглядит такой - ПепсиКо за рублевую выручку выкупает лодки у СССР - потом лодки "продаются" норвежцам за доллары - доллары уходят ПепсиКо - получаем самый безумный в мире Форекс.

То есть что получается на выходе - "по бумагам" для ПепсиКо логично купить корпуса лодок за рубли, а продать их за доллары норвежцам. Это отличная сделка для всех - СССР получает "честный" эквивалент стоимости металла, ПепсиКо получает возможность вывести деньги из Союза, норвежцы зарабатывают на своём "основном" бизнесе - разделке кораблей на металл. Все в выигрыше. Есть и альтернативный вариант – норвежцы покупают корпуса за доллары в СССР, но тогда не понятно, в чем выгода ПепсиКо.

Что касается корпусов - они просто уходили на разделку, а ПепсиКо их никогда не видела, более того, они физические ей не нужны были от слова "совсем", но это и так очевидно.

То есть что мы имеем на выходе? А мы имеет большой такой бартерный обменник формата "хоть как-нибудь". И мне очень интересно, по какому курсу (в реальности) были проданы корпуса. Но это мы, скорее всего, никогда не узнаем.

То есть, ещё раз, проблема была не столько в том, чтобы сказать "вот тебе 10 рублей, дай мне сколько то долларов", сколько в том, чтобы понять, какова вообще справедливая цена 10 рублей в долларах для данной конкретной сделки.

На "свободном" рынке она определяется, в частности, балансом покупательной способности той или иной валюты, но это если у тебя плавающие курсы, которых в 89-м году и в помине не было применительно к рублю.

И я очень сильно подозреваю, что итоговый курс был гораздо выгоднее для Союза, чем пресловутые венские "шесть центов за рубль".

Такие дела.

Автор: Артём Наливайко (@MrPaggot).

Живой список постов, разбитый по эпохам

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс Деньги: 410016237363870

Сбер: 4274 3200 5285 2137

При переводе делайте пометку "С Пикабу от ...", чтобы мы понимали, на что перевод. Спасибо!

Лига историков

18.3K постов54K подписчиков

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения