Небезопасный контент (18+)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра

Долг платежом красен. А как было с супружеским до революции?1

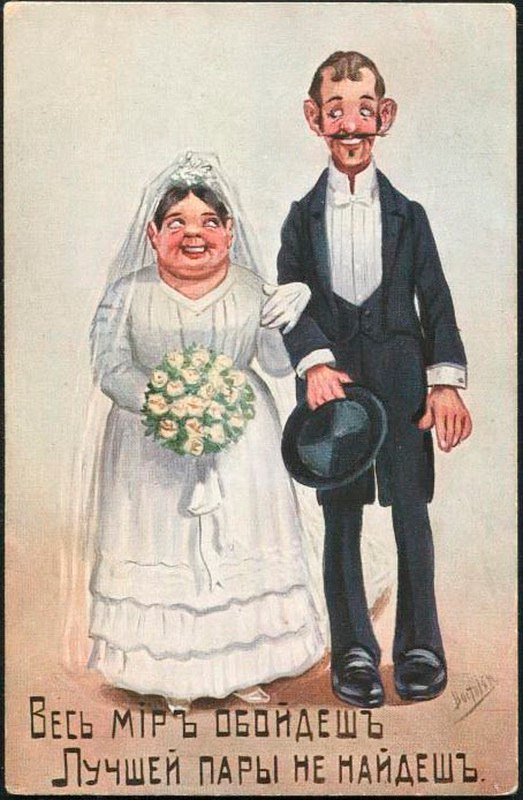

Сегодняшний пост – продолжение рассказа об особенностях дореволюционных семейных отношений и того, что часто остается скрытым. Исполнение «супружеских обязанностей», беременности и появление на свет новых россиян. В 1774 году брачный возраст для мужчин составил 15 лет, для невесты 13. В 1834 году его повысили до 18 и 16 соответственно. При выдаче дочерей замуж обычно старались делать это по старшинству, хотя и не всегда получалось. Среди крестьян большинство вступало в брак до 20 лет, и по статистике конца 19 века к 50 годам там «побывало» 96-97% (среди более привилегированных сословий процент мог быть ниже, но все равно абсолютное большинство). И так, что же их ждало? Ну и как всегда, тут опять часто вмешивалось сословное неравенство.

Церковь традиционно считает, что интимные отношения возможны только в браке, хотя, разумеется, на практике это было далеко не всегда так. И тут молодоженов могло поджидать первое испытание, особенно невесту. А именно отсутствие полового воспитания. Сельская молодежь имела представление в общих чертах, потому что при весьма скученном проживании могла случайно увидеть интимные моменты жизни своих родственников, и, ухаживая за домашними животными, понимала в общих чертах процесс их размножения. Да и фривольные разговорчики и частушки не были табу. А вот аристократок всячески оберегали от любой подобной информации, считая, что половое просвещение – дело будущего супруга. С учетом того, что долгое время их нередко выдавали замуж исходя из воли родителей, а не личного выбора и тем более чувственных желаний, то супружеская жизнь оказывалась для многих неприятным сюрпризом. К тому же, если сами женихи до этого имели опыт, то, как правило, с «профессионалками», и не очень понимали, как вести себя с юными неопытными девами. Да и половое воспитание мужчин в семьях обычно сводилось к двум противоположным вариантам. Первый – рассказ об ужасах зппп, а иногда и наглядной их демонстрацией. Николай I рассказывал, что в подростковом возрасте ему показали больных на последних стадиях «срамных» недугов. Он реально испугался, и его первая брачная ночь стала и его первым опытом (что не мешало ему позже заводить любовниц). Тот же метод Николай I применил и к своему сыну, будущему императору Александру II, и на нем это не сработало. Либо родственники наоборот подсовывали молодому человеку симпатичную прислугу, отводили к жрицам любви и никак не препятствовали добрачным похождениям.

После свадьбы первую брачную ночь молодожены обычно проводили в доме жениха. Если речь шла о крестьянах, то тут были свои традиции в каждой местности. Но суть сводилась к тому, что пара уединялась в отдельной комнате или каморке, а на утро выходила и, исходя из того, была невеста целомудренна или нет, ее либо поздравляли, либо ругали, всячески выражали фи ей и ее родителям. Где-то демонстрировали окровавленную рубашку, где-то верили на слово. Но в некоторых местах, особенно в северных регионах, вопросом девственности особо не интересовались. Дальше супружеская пара обычно получала себе в избе спальное место, отделенное занавеской (спали все равно все в одном общем помещении, поэтому с приватностью дела обстояли плохо), иногда супруги могли проводить досуг в бане или на сеновале. Ну а после свадьбы молодая жена становилась полноценной работницей в новом доме и начинала работать наравне со всеми остальными домочадцами. Аристократы такой демонстрацией не занимались. Тем более что по указанным выше причинам не целомудренных невест было очень мало, за ними бдительно следили, а если не уследили, закладывали обычно «компенсацию» в размер приданого. После свадьбы супруги часто уезжали в свадебное путешествие (если, конечно, были на это деньги, а еще довольно часто невеста отправлялась с мужем к месту его службы (если служил в другом регионе). Спальни у супругов могли быть общими, но нередко они были и раздельными, а муж навещал супругу время от времени. При этом было обычным делом, если это самое время случалось редко, а чаще супруг проводил время в компании любовниц и жриц любви (а некоторые «редиски» еще и на это приданое жен проматывали, и в результате случались конфузы и скандалы, но это уже другая история). Жены относились к изменам по-разному. Некоторые возмущались и даже пытались развестись, но часто сквозь пальцы. Наоборот, были рады, что «долг» с них не требуют.

Долгое время сама формулировка «супружеские обязанности», «долг» как бы напоминала семейной паре, что сие занятие имеет целью исключительно деторождение, а об удовольствии речи не идет. Более того, стандартный набор вопросов на исповеди включал в себя обязательные и о том, не занимались ли супруги чем-то недозволительным. А недозволительными считались все варианты кроме традиционного. Остальное называлось «мужеложеством с женщиной» и даже формально было уголовным преступлением, каралось тем же законом, что и мужеложество обычное. Правда, как всегда, строгость законов компенсировалась необязательностью их исполнения, поэтому случаи реальных судов и наказаний за это было единичными. Да и истинной религиозностью многие россияне особо не отличались, а больше просто соблюдали ритуалы как дань традициям и приличиям. Обычно кающихся на исповеди призывали больше так не делать и в качестве наказания накладывали епитимью, например, временно запрещали посещать церковные службы или велели дополнительно поститься.

Но все же традиционное воздержание во время постов многими соблюдалось, особенно крестьянами. Также не занимались этим в церковные праздники, и даже в обычное время по средам и пятницам. На супружескую жизнь влияли еще и сельскохозяйственные работы и иные дела хозяйские. Как пишет известная бытописательница Ольга Тянь-Шаньская в «Жизни Ивана», «отъевшийся осенью Иван, да еще после шкалика, всегда неумерен. А Иван голодный, в рабочую пору, например, собственно, не живет с женой». Писатель Глеб Успенский также отмечал «существование в крестьянском быту желания сохранить женщину для возможно большего количества рабочих дней – желания, чтобы баба в трудную рабочую пору страды была здорова, не лежала в родах и не была брюхата». К детям, предположительно зачатым во время поста, особенно перед Пасхой, отношение было негативным. Их называли «постниками» и считали, что зачатый во грехе имеет повышенную склонность к свершению преступлений.

Максимов В.М. Мечта о будущем. 1868

Беременность и роды не освобождали женщину от домашней работы. «В строй» она возвращалась всего через несколько дней после рождения ребенка (хотя многое зависело от семьи, ее достатка, а также физического состояния самой женщины). Естественно, это неизбежно вело к гинекологическим проблемам. Ольга Тянь-Шаньская пишет об этом в «Жизни Ивана» так: «От тяжелой работы непосредственно вслед за родами у редкой бабы не бывает в большей или меньшей степени опущения матки. Иногда такие опущения матки («золотника») принимают очень тяжелую форму, а в легкой, по мнению бабки, это даже «совсем» ничего. Бывают опущения матки даже у девушек (очень молоденьких) от непосильной работы: «живот сорвала». Пьют от этого «киндербальзам — подъемные капли». Ну или применяли для лечения разные сомнительные народные методы. При этом к врачам крестьяне относились с большой опаской, поэтому обращались к ним редко. Свекровь Аксиньи из «Тихого Дона» сильно страдала от некого гинекологического заболевания, но к врачам не обращалась.

Роды в деревне принимали повитухи. Методы их по современным меркам были весьма спорными. Рожали женщины часто в бане. Профессиональных акушерок начали готовить только в 18 веке. Кстати это была одно из редких занятий, для которого было предусмотрено профессиональное женское образование. Павел Михайлович Кондоиди, старший врач Медицинской канцелярии, выдвинул предложение в Сенате об организации школ «бабьего дела», которые должны были заниматься подготовкой и повышением квалификации акушерок. В 1754 году предложение было принято. Теорию преподавали в том числе с помощью вскрытия трупов, а практические занятия непосредственно во время реальных родов. С 1758 года в Москве существовала акушерская школа (впоследствии преобразованная в Повивальный институт при Московском императорском воспитательном доме). Петербургскую «бабичью школу» прославил известный медик Нестор Максимович-Амбодик. Им было написано первое русское пособие по акушерству под названием "Искусство повивания, или Наука о бабичьем деле" (1784— 1786), а также опробованы оригинальные методы преподавания. С 1790 года акушеров стали готовить и в Московском университете. Но все равно долгое время квалифицированных специалистов катастрофически не хватало.

Карл Лемох. "Новое знакомство"

С контрацепцией до революции дела были не очень, об этом у меня уже был подробный пост Как боролись с "аистом" в 19 веке

Рождаемость была высокой, но и детская смертность тоже, поэтому к потере ребенка отношение было проще. Вообще в плане супружеской жизни аристократов показательны мемуары Андрея Болотова (известного исследователя и селекционера 18 века). О потере сына он пишет так: «Оспа... похитила у нас сего первенца к великому огорчению его матери. Я и сам, хотя и пожертвовал ему несколькими каплями слез, однако перенес сей случай с нарочитым твердодушием: философия помогла мне много в том, а надежда... вскоре видеть у себя детей, ибо жена моя была опять беременна, помогла нам через короткое время и забыть сие несчастие, буде сие несчастием назвать можно». Детей у пары родилось 9, выжило из них 5. Кстати женился известный мемуарист с помощью свахи, а при первой встрече невесте оказалось 12 лет. Из-за слишком юного возраста она его сначала не заинтересовала, но через 2 года неудачных поисков та же сваха все же сосватала ему ее. И первые впечатления от невесты были такими: «Сколько ни старался, и даже сколько ни желал я в образе ее найтить что-нибудь для себя в особливости пленительное, но не мог никак ничего найтить тому подобного: великая ее молодость была всему тому причиной… Со всем тем доволен я был, по крайней мере, тем, что не находил в ней ничего для себя противного и отвратительного». Ну а после свадьбы сетовал: «Я, полюбив ее с первого дня искреннею супружескую любовью, сколько ни старался к ней со своей стороны ласкаться и как ни приискивал и не употреблял все, что мог, чем бы ее забавить, увеселить и к себе теснее прилепить можно было, но успех имел в том очень малый… Не мог я от ней ни малейших взаимных и таких ласк и приветливостей, какие обыкновенно молодые жены оказывают и при людях и без них мужьям своим. Нет, сего удовольствия не имел я в жизни!» Супруга не разделяла интереса мужа к наукам, но все же друга и соратника Болотов приобрел, и это оказалась теща.

Но были и совсем грустные ситуации, когда после свадьбы пара вынуждена была жить раздельно. Прежде всего речь о солдатках. К тому же многие крестьяне уезжали на заработки в город и домой наведывались редко. Бывали случаи с вынужденным раздельным проживанием и среди дворян, когда жена и дети постоянно проживали в имении, а муж находился на службе в другом регионе. Естественно, такая ситуация могла провоцировать измены, да и вообще супружеские отношения не укрепляла. Но это уже отдельная история.

Не буду ни в коем случае утверждать, что все жены отдавали "долг" неохотно, а мужья смотрели налево. Были и счастливые пары, которые отлично проводили время. Просто официальная мораль гласила, что для семейного счастья телесные удовольствия не обязательны, а особенности жизни и просвещения могли мешать. Но в перечне приданого всегда фигурирует красивое нижнее белье. Эротическая литература и другой пикантный контент были популярны и среди дам. Секс-игрушки тоже встречались (просто продавались не открыто, а через каталоги).

Ну а в завершу пост цитатой из стихотворения Пушкина о жене:

О, как милее ты, смиренница моя!

О, как мучительно тобою счастлив я,

Когда, склоняяся на долгие моленья,

Ты предаешься мне нежна без упоенья,

Стыдливо-холодна, восторгу моему

Едва ответствуешь, не внемлишь ничему

И оживляешься потом всё боле, боле -

И делишь наконец мой пламень по неволе!

Другие мои посты об особенностях дореволюционных отношений

О дореволюционных знакомствах и ухаживаниях

Немного о дореволюционном целомудрии

Про это до революции. Добрачная жизнь мужчин

Когда брак бракованный. Можно ли было развестись в дореволюционной России

Брак по любви к деньгам. О приданом и бесприданницах до революции

Житейские истории в картинах Василия Пукирев (о свадьбах и двоеженцах)

Мой дзен, там тоже есть интересное

Лига историков

18.4K постов54.1K подписчика

Правила сообщества

Для авторов

Приветствуются:

- уважение к читателю и открытость

- регулярность и качество публикаций

- умение учить и учиться

Не рекомендуются:

- бездумный конвейер копипасты

- публикации на неисторическую тему / недостоверной исторической информации

- чрезмерная политизированность

- простановка тега [моё] на компиляционных постах

- неполные посты со ссылками на сторонний ресурс / рекламные посты

- видео без текстового сопровождения/конспекта (кроме лекций от профессионалов)

Для читателей

Приветствуются:

- дискуссии на тему постов

- уважение к труду автора

- конструктивная критика

Не рекомендуются:

- личные оскорбления и провокации

- неподкрепленные фактами утверждения