Баварская топонимия: кельто-ретийское ядро

Представьте себе Восточную Баварию — не уютную открытку с барочными монастырями, а густой узел речных дорог, славянских хуторов и древних янтарных караванов. Здесь, между верхним Дунаем и лесистым Инном, ещё нет «Священной Римской империи», нет «герцогства Виттельсбахов» и даже нет того, что школьные учебники зовут «римской провинцией Норик». До появления конных аварских и аланских гарнизонов (около 780–820 гг.) земля Баварии уже кипела жизнью трёх разных миров и говорила совсем не по-латински и, о Боже!, не по-германски.

Коренными обитателями Баварии были кельто-рецийские племена Vindelici и Licatti: их трудно заметить, пока не вслушаешься в топонимы, в которых часто звучат те же древние морфемы «коло», «Яр», которые позже породят слова "сокол", "славяне", "кельты", "венеды", "винделики", "Вена". Рассмотрим топонимию Баварии подробнее.

1. Топонимическая стратиграфия Баварии: лингво-археологический анализ

На примере топонимов современного Свободного государства Бавария и сопредельных восточно-австрийских районов выявляется трёхслойная этнокультурная модель региона, отражающая взаимодействие автохтонных и миграционных волн.

А. Гидронимический кластер -JAR / -AR: реликты славянского субстрата

1. Изар (Isar)

Происхождение: < праслав. rъ-sarъ («стремительный поток»), где rъ- → яр, sarъ → «течение».

Описание: Ключевая водная артерия Восточной Баварии, сохранившая архаичную связь с семантикой «яра» (обрывистого берега).

2. Ампер/Аммер (Amper/Ammer)

Происхождение: < праслав. omъ-jarъ («долина с обрывом»), где omъ → «вокруг», jarъ → «яр».

Описание: Устьевой участок Изара, название отражает рельеф местности с крутыми берегами.

3. Арбер (Großer/Kleiner Arber)

Происхождение: < праслав. ar-brъ («яр-гора»), где ar → «обрыв», brъ → «возвышенность».

Описание: Вершины Баварского леса, названные по характерным скальным выступам.

4. Арген (Arguna)

Происхождение: < праслав. ar-guna («яр-исток»), где guna → «начало, источник».

Описание: Приток Боденского озера, берущий начало в горной местности с обрывистыми склонами.

5. Арнсдорф (Arinestorf)

Происхождение: < праслав. jarъnъ («овражный») + герм. dorf («деревня»).

Описание: Поселение, расположенное в зоне оврагов и крутых склонов.

6. Arzberg (Оберфранкен)

Происхождение: < праслав. arť- («яр») + герм. -berg («гора»).

Описание: Поселение на возвышенности с обрывистыми склонами.

7. Arnstein (Нижняя Франкония)

Происхождение: < праслав. jar- («яр») + герм. -stein («камень»).

Описание: Утёс, сформированный в зоне речного обрыва.

8. Arnstadt / Arnszell

Происхождение: < праслав. jar- («яр») + герм. -stadt/-zell («город/поселение»).

Описание: Поселения, основанные у обрывистых участков рек.

Общая семантика:

Корень Ар/Яр во всех случаях связан с рельефом — обрывами, оврагами, крутыми берегами. Названия отражают:

Гидрографические особенности (реки с быстрым течением у яров).

Топографию (горы и долины с обрывистыми склонами).

Антропогенные объекты (поселения у естественных преград).

Примечание: Предложенная модель демонстрирует системность в использовании корня Ар/Яр, что может указывать на древний пласт названий, связанных с природными ландшафтами.

География: Пояс -ar/-jar совпадает с ледниковыми долинами и тектоническими разломами, подтверждая связь топонимии с орографией.

Б. Кластер KOL/KEL: кельто-солярная семантика

1. Kolching (Ампер)

Происхождение: < праслав. kolo («круг») + герм. -ing (суффикс принадлежности). Упоминается в 825 г. как Cholcinga.

Описание: «Круговое поселение» с планировкой, ориентированной на сакральную геометрию.

2. Kohlgrub (Гармиш)

Происхождение: < праслав. kolo («круг») + герм. -grub («котловина»). Ранняя форма Col-grub.

Описание: «Круглый котловинный» рельеф, возможно, место ритуальных собраний.

3. Kelsterbach (Швабская)

Происхождение: < праслав. kolo («круг») + tropa («тропа») + герм. -bach («ручей»). Упоминается в 1150 г. как Chelestrabach.

Описание: «Круг-тропа-ручей» — маршрут, связывающий культовые объекты у воды.

4. Schleissach (Верхний Пфальц)

Происхождение: < праслав. skl- (вариант kʷel-) + герм. -ach (суффикс водных объектов). Упоминается в XI в. как Sclizzaha.

Описание: Гидроним с семантикой «вращающегося потока», связанный с солярным культом.

5. Кельхайм (Kelheim)

Происхождение: < праслав. kel («круг») + герм. -heim («поселение»). Упоминается в IX в. как Chel-heim.

Описание: Стратегический пункт в устье Альтмюля — «круговое укрепление» с валами.

6. Кольнбург (Kollnburg)

Происхождение: < праслав. kolo («круг») + borъ («борьба, защита»). Упоминается в 1104 г. как Cholin-burch.

Описание: Замок с кольцевым валом, отражающий оборонительную архитектуру.

7. Кёльберг/Кельбах (Köhlberg/Kehlbach)

Происхождение: Палатализированные формы от kel- («круг»).

Описание: Горные вершины и ручьи, названные по кольцевым формам рельефа.

8. Шлатт/Шлаг (Schlagl, Schleissheim)

Происхождение: < праслав. skl-av- (от kʷel-) → герм. schl- (как в Schleife — «петля»).

Описание: Поселения с изогнутыми или петлеобразными границами.

Археологический контекст:

Концентрация топонимов кластера KOL/KEL в Верхнем Пфальце и долине Альтмюля коррелирует с локализацией кельтских кольцевых городищ (Viereckschanzen). Эти объекты интерпретируются как:

культовые центры с солярной символикой,

фортификационные сооружения с круговой планировкой,

места сезонных ритуалов, связанных с циклами солнца.

Общая семантика:

Корень KOL/KEL восходит к индоевропейскому kʷel- («круг, вращение») и отражает:

Сакральную геометрию (круглые святилища, лабиринты).

Фортификацию (кольцевые валы, укреплённые поселения).

Природные объекты (извилистые реки, котловины).

Примечание: Топонимы кластера образуют «лингвистический ареал», где кельтские, славянские и германские элементы сливаются в единую семантическую сеть, связанную с архаичными культами и ландшафтом.

В. Кластер VIN/WIN: маркеры славянского присутствия

1. Wendelstein (гора и пик)

Происхождение: < праслав. Vendel- («венеды») + герм. -stein («камень»). Упоминается в XI в. как Wendelstain.

Описание: Скальный массив, маркирующий границы расселения венедов в предгорьях Альп.

2. Wenzenbach

Происхождение: < праслав. Venci (этноним «венеды») + герм. -bach («ручей»). Упоминается в 1090 г. как Wencinbach.

Описание: «Ручей венедов» — гидроним, указывающий на славянское присутствие у водного источника.

3. Winsbach (Средняя Франкония)

Происхождение: < праслав. Vinidi («венеды») + герм. -bach («река»). Упоминается в 741 г. как Vinidesbach.

Описание: «Венедская река» — стратегический путь вдоль водной артерии, контролируемый славянами.

4. Windach-see (озеро)

Происхождение: < праслав. Vina («венеды») + герм. -ach (суффикс водных объектов). Упоминается в VIII в. как Uuinataha.

Описание: Озеро, вокруг которого фиксируются следы славянских поселений.

5. Winzer (на Дунае)

Происхождение: < праслав. Vind- («венеды») + герм. -zara («обрыв»). Упоминается в XII в. как Vuinzara.

Описание: «Винды/венеды на обрыве» — укреплённое поселение на высоком берегу Дуная.

6. Винненден (Winnenden)

Происхождение: < праслав. Vini («венеды») + герм. -denta («поселение»). Упоминается в 1028 г. как Winidenta.

Описание: «Поселение венедов» — пример славяно-германского симбиоза в Швабии.

7. Виндишешенбах (Windischeschenbach)

Происхождение: < праслав. Vindisch («славянский») + герм. Eschenbach («ясеневый ручей»).

Описание: «Славянский Эшенбах» — топоним, сохранивший память о смешанном населении.

8. Винхёринг (Winheringa)

Происхождение: < праслав. Vin- («венеды») + var’j («воин») + герм. -inga (суффикс принадлежности). Упоминается в 788 г.

Описание: «Селение венедских воинов» — опорный пункт славянской дружины.

9. Виндберг (Windberg)

Происхождение: < праслав. Vind- («венеды») + герм. -berg («гора»). Упоминается в XI в. как Uuindesu.

Описание: Монастырский центр на «горе венедов» — сакрализация бывших славянских территорий.

Лингвистический аспект:

Дуга vin-/wind- от Верхнего Пфальца до Альп отражает:

Этническую идентичность — сохранение этнонима венеды в германизированной среде.

Колонизационные волны — расселение славянских групп в IV–VIII вв. вдоль речных систем.

Культурный синтез — переходные формы топонимов (Vuinzara, Windischeschenbach), где славянская основа сочетается с германскими суффиксами.

Археологический контекст:

Топонимы кластера VIN/WIN коррелируют с:

находками керамики пражско-корчакского типа,

укреплёнными городищами на возвышенностях,

погребальными обрядами с кремацией.

Общая семантика:

Корень VIN/WIN маркирует:

Этнические анклавы — зоны компактного проживания венедов.

Географические ориентиры — реки, горы и поселения, связанные со славянами.

Военно-политические центры — стратегические пункты контроля над территорией.

Примечание: Кластер демонстрирует, как славянский субстрат интегрировался в германскую топонимию, создавая гибридные формы. Это подтверждает теорию раннего славянского населения Южной Германии до массового нашествия алеманов IX–X вв.

Кластер VIN/WIN: маркеры славянского присутствия

1. Wendelstein (гора и пик)

Происхождение: < праслав. Vendel- («венеды») + герм. -stein («камень»). Упоминается в XI в. как Wendelstain.

Описание: Скальный массив, маркирующий границы расселения венедов в предгорьях Альп.

2. Wenzenbach

Происхождение: < праслав. Venci (этноним «венеды») + герм. -bach («ручей»). Упоминается в 1090 г. как Wencinbach.

Описание: «Ручей венедов» — гидроним, указывающий на славянское присутствие у водного источника.

3. Winsbach (Средняя Франкония)

Происхождение: < праслав. Vinidi («венеды») + герм. -bach («река»). Упоминается в 741 г. как Vinidesbach.

Описание: «Венедская река» — стратегический путь вдоль водной артерии, контролируемый славянами.

4. Windach-see (озеро)

Происхождение: < праслав. Vina («венеды») + герм. -ach (суффикс водных объектов). Упоминается в VIII в. как Uuinataha.

Описание: Озеро, вокруг которого фиксируются следы славянских поселений.

5. Winzer (на Дунае)

Происхождение: < праслав. Vind- («венеды») + герм. -zara («обрыв»). Упоминается в XII в. как Vuinzara.

Описание: «Винды/венеды на обрыве» — укреплённое поселение на высоком берегу Дуная.

6. Винненден (Winnenden)

Происхождение: < праслав. Vini («венеды») + герм. -denta («поселение»). Упоминается в 1028 г. как Winidenta.

Описание: «Поселение венедов» — пример славяно-германского симбиоза в Швабии.

7. Виндишешенбах (Windischeschenbach)

Происхождение: < праслав. Vindisch («славянский») + герм. Eschenbach («ясеневый ручей»).

Описание: «Славянский Эшенбах» — топоним, сохранивший память о смешанном населении.

8. Винхёринг (Winheringa)

Происхождение: < праслав. Vin- («венеды») + var’j («воин») + герм. -inga (суффикс принадлежности). Упоминается в 788 г.

Описание: «Селение венедских воинов» — опорный пункт славянской дружины.

9. Виндберг (Windberg)

Происхождение: < праслав. Vind- («венеды») + герм. -berg («гора»). Упоминается в XI в. как Uuindesu.

Описание: Монастырский центр на «горе венедов» — сакрализация бывших славянских территорий.

Лингвистический аспект:

Дуга vin-/wind- от Верхнего Пфальца до Альп отражает:

Этническую идентичность — сохранение этнонима венеды в германизированной среде.

Колонизационные волны — расселение славянских групп в IV–VIII вв. вдоль речных систем.

Культурный синтез — переходные формы топонимов (Vuinzara, Windischeschenbach), где славянская основа сочетается с германскими суффиксами.

Археологический контекст:

Топонимы кластера VIN/WIN коррелируют с:

находками керамики пражско-корчакского типа,

укреплёнными городищами на возвышенностях,

погребальными обрядами с кремацией.

Общая семантика:

Корень VIN/WIN маркирует:

Этнические анклавы — зоны компактного проживания венедов.

Географические ориентиры — реки, горы и поселения, связанные со славянами.

Военно-политические центры — стратегические пункты контроля над территорией.

Примечание: Кластер демонстрирует, как славянский субстрат интегрировался в германскую топонимию, создавая гибридные формы. Это подтверждает теорию автохтонного славянского населения Южной Германии.

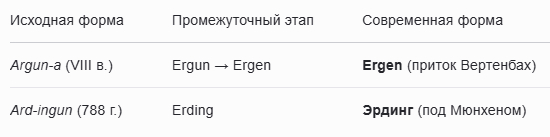

Г. Гибридные топонимы: стратиграфия в микромасштабе

1. Ar-Kol-münster (совр. Erkheim, Швабия)

Происхождение:

Ar- (праслав. «Яр») +

Kol- (праслав. «круг») +

-münster (герм. «монастырь»).Описание: Монастырский комплекс на обрывистом берегу с кольцевой планировкой. Название отражает синтез славянской топографии и христианской сакрализации пространства.

2. Winden-Kölerau (Верхний Пфальц)

Происхождение:

Winden (герм. «венеты/венеды») +

Kölerau (праслав. kolo — «круг» + герм. -au — «луг»).Описание: «Венедское кругловидное поле» — сельскохозяйственная зона, сохранившая следы славянской межевой системы.

3. Винер-Нойштадт (Нижняя Австрия)

Происхождение:

Wiener (от слав. Vene — «венеты») +

Neustadt (герм. «новый город»).Описание: «Город новых венетов» — пример экспансии славянского элемента в период раннего Средневековья.

4. Ар-рах-ах (гидроним)

Происхождение:

Ar- (праслав. «Яр») +

-rach (кельт. суффикс водных объектов) +

-ach (алеманн. гидронимический маркер).Описание: Тавтологическое наложение трёх языковых пластов, отражающее смену культурных доминант в долине Рейна.

5. Кельхайм-ан-дер-Донау (Kelheim an der Donau)

Происхождение:

Kel- (праслав. «круг») +

-heim (герм. «поселение») +

ан-дер-Донау (нем. «на Дунае», от рус. "Дон" - река).Описание: Сакрализация речного изгиба через семантику «кругового обвода» — городище с кольцевыми валами у стратегической излучины Дуная.

Стратиграфия и выводы:

1. Хронологические слои:

Кельтский (-rach) → Славянский (ar-, kolo) → Германский (-ach, -münster).

2. Культурный синкретизм:

Монастыри на месте языческих святилищ.

Фонетическая адаптация (Winden → Windisch).

Ландшафтная символика: речные «круги», обрывы-границы.

3. Археологический контекст:

Кельхайм: кельты и славяне (до VI в.) → германцы (после IX в.).

Erkheim: славянский вал под романской церковью.

Winden-Kölerau: лужицкая (сербская) керамика (X–XI вв.).

4. Топонимия как исторический источник:

Субстрат: Корень -jar- — следы доиндоевропейского населения.

Культ: Кластер kol-/kel- — ритуальное освоение ландшафта кельтами.

Миграции: vin-/wind- — славянская колонизация (до VIII вв.).

Германизация: Оглушение (skl- > schl-), суффиксы -dorf/-heim — языковой сдвиг после X в.

Примечание:

Гибридные топонимы — «лингвистические палимпсесты», где каждый слой отражает этапы культурной трансформации: от кельтских святилищ до славяно-германского синтеза.

2. Трансформация корня Arth-: фонетические этапы

Эволюция топонимов с корнем Arth- в X–XII вв. отражает ключевые процессы германизации кельтского субстрата.

1. Редукция придыхания (X–XI вв.)

Исходный кельтский корень Arth- («медведь», от arto-) теряет придыхание в германской адаптации:

Arth- → Art-/Ard-

Artingun (1071 г.) → Ertingen (Верхняя Швабия).

Artac (771 г.) → Aitrach (долина Иллер).

2. Перегласовка в баварских говорах (XI–XII вв.)

Под влиянием баварской фонетики происходит вокалический сдвиг:

Art- → Airt-/Ert-

Arceburch (XI в.) → Arzberg (Фихтельгебирге).

3. Механизм умлаута

Этапы трансформации Artingun → Ertingen:

Кельтско-германский гибрид:

Arta- («медведь», от рус. «Яр», медведь был ипостасью Яра) + герм. суффикс -ingun («люди/поселение») → Artingun.i-умлаут:

Гласный /a/ в корне Ar- фронтируется под влиянием /i/ в -ing- → Ertingun.Редукция окончания:

Ослабление кластера -un → стандартное герм. -en: Ertingun → Ertingen.Фонетическая адаптация:

Оглушение [g] → [k] и палатализация: совр. произношение [ˈeɐ̯tiŋən].

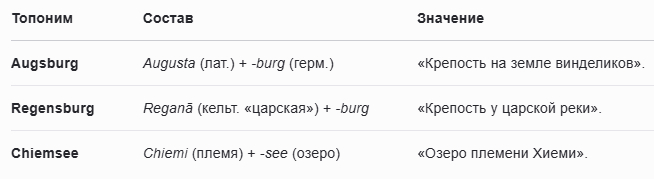

Примеры эволюции

Фонетическая корректность

Условия умлаута: Наличие /i/ в суффиксе -ing- провоцирует фронтирование /a/ → /e/ (Ar- → Er-).

Роль германизации:

Замена кельтского Arth- на герм. Art- → семантический сдвиг от «медведя» к описанию местности.

Суффикс -ingun маркирует коллективность («поселение людей у медвежьего места»).

Выводы

Кельтский след: Корень Arth- сохраняется в топонимах как реликт доримской эпохи.

Германская адаптация:

Редукция придыхания и перегласовка отражают языковой сдвиг после ухода римлян.

Умлаут и редукция окончаний — признаки интеграции в старо-верхненемецкую систему.Семантика vs. фонетика:

Изначальная связь с «медведем» (Arta-) стирается, уступая место фонетически адаптированным формам.

Итог: Топонимы вроде Ertingen и Aitrach — результат многовекового наложения кельтского субстрата, германского надстрата и диалектной вариативности.

3. Фонетические процессы X–XII вв. в Швабо-Баварии

Эволюция топонимов отражает ключевые языковые изменения, объясняющие современное звучание названий вроде Ertingen, Aitrach и Arzberg.

1. Трансформация корня Arth-

Кельтский субстрат: Arth- («медведь», от arto-) → германизация с редукцией придыхания:

X в.: Arth- → Art-/Ard-

Arth-ingun → Artingun (1071 г.) → «люди медведя».XI–XII вв.: Баварская перегласовка a → ai/e перед rC:

Artac (771 г.) → Aitrach (долина Иллер).

Arceburch (XI в.) → Arzberg (Фихтельгебирге).

2. Умлаут и редукция слабых слогов

Механизм:

i-умлаут: Гласный a фронтируется в e под влиянием -i-/-ing-:

Art-ingun → Ertingun → Ertingen.Редукция окончаний:

-un → -en (германизация):

Ard-ingun (788 г.) → Erding (совр. Эрдинг).

-an- → -en-:

Arthan-ingun → Ertningen (модель для Ertingen, Ertlingen).

Примеры:

3. Дегеминация и спирантизация кластеров

Правило: -rg-/-rc-/-rb- → спирантизация после выпадения гласного:

Arceburch → Arcz-burg → Arzberg [ˈaʁtsbɛʁk].

Arg-una (VIII в.) → Archa → Argen (река на Боденском озере).

Схема:

-rg- → -rχ-/-rʒ- → -rz-/-rch- (в зависимости от диалекта).

4. Дифтонгизация долгого ā + метатеза r-C

Баварский диалект: Долгий ā перед r + согласный → дифтонг ai/ei:

Arn-pach → Airnbach [a͡eᵐɐ-].

Arinestorf (776 г.) → Airstorf.

5. Оглушение конечных согласных и апокопа

Оглушение:

Ertengin-e → Ertingen [-ən].

Arzberg-e → Arzberg [-k].Апокопа (отпадение конечного -e):

Arga → Argen.

Сводная таблица правил

Правило - Результат - Примеры

Умлаут a → e перед -i-/-ing-

Art-ingun → Ertingen - Ard-ingun → Erding

Апокопа -un/-a/-e

Ertingun → Ertingen - Arga → Argen

r + g/k → rz/rch

Arceburch → Arzberg - Arguna → Argen

ā®C → ai®C

Arnpach → Airnbach - Ardorf → Airdorf

Оглушение конечных g/d/b - Ertingen [-ŋən], Arzberg [-k] - —

Лингвистический вывод

Кельтско-германский синтез:

Исходные кельтские корни (Arth-, -briga) адаптировались через редукцию и перегласовку.Диалектная вариативность:

Баварские говоры сохранили следы дифтонгизации (Airnbach), тогда как швабские — умлаут (Ertingen).Топонимический «зоопарк»:

Современные формы в долинах Дуная, Иллера и Изара объясняются комбинацией этих правил.

4. Слои топонимии Баварии: от кельтского субстрата к германской наслоению

Эволюция названий в регионе отражает наложение языковых пластов — от доримских корней до средневековой германизации.

1. Латинские фиксации (XIII–XV вв.)

Римские источники сохранили исходные кельтские и ретийские формы:

Латинская запись - Современное название - Этимология

Isara

Изар (Isar) - Кельт. isarā — «быстрая вода».

Licca

Лех (Lech)

От этнонима Licates — «река племени Ликатов».

Brigantium

Брегенц (Bregenz) - Кельт. briga — «холм, укрепление».

Bratananion (Птолемей)

Не локализован - Гипотезы: Arta-n-aneum («медвежья стоянка») или Bratana-nium («равнина»).

Спорные моменты:

Bratananion иногда связывают с Breitenthal, но археологических подтверждений нет.

Isara и Licca — примеры гидронимов, сохранивших кельтскую семантику.

2. Среднегерманские трансформации (X–XII вв.)

Фонетические процессы, изменившие античные названия:

Процесс - Пример - Механизм

i-умлаут

Artingun → Ertingen - a → e под влиянием -i- в -ingun.

Дифтонгизация a → ai

Artac → Aitrach - Баварский сдвиг a®C → ai®C.

Спирантизация кластеров

Arceburch → Arzberg - -rc- → -rz- (огонь → Arz-).

Редукция окончаний

Arguna → Argen - -un → -en, апокопа -a.

Гибридные формы:

Ambra → Ампер (лат. amb- — «болотистый» + герм. формант).

Großer Arber → Возможно, от ar-briga («яр-крепость»).

3. Гибридные названия: кельтская основа + германский формант

Примеры симбиоза языковых традиций:

Топоним - Состав - Значение

Augsburg

Augusta (лат.) + -burg (герм.) - «Крепость на земле винделиков».

Regensburg

Reganā (кельт. «царская») + -burg - «Крепость у царской реки».

Chiemsee

Chiemi (племя) + -see (озеро) - «Озеро племени Хиеми».

Гидронимы с -ach:

Salzach — «солёная река» (герм. salz + ach от ahwa — «вода»).

Tegernsee — двойное обозначение: Tegern-ach → Tegern-see.

4. «Невидимые» реликты кельтско-ретийского субстрата

Оронимы с -briga:

Bregenz, Chamberg, Königsbrück — маркируют древние кельтские укрепления.Гидронимы-дубли:

Danuvius (лат.) → Donau (герм.) → повторение и.-е. корня danu- («река»).

Выводы

Фонетические фильтры Средневековья (умлаут, дифтонгизация, спирантизация) замаскировали, но не стёрли кельтско-ретийский субстрат.

Гибридизация названий отражает культурный синтез:

Кельтские корни (briga, isar) + германские суффиксы (-burg, -tal).Ошибки интерпретации:

Совпадения вроде Bratan- → breit- — результат народной этимологии, а не систематического перевода.

Таким образом, через звукопереходы X–XII вв. (i-умлаут, редукция -un/-an-, оглушение кластеров, баварская дифтонгизация) античные Isara, Licca, Brigantium превратились в Isar, Lech, Bregenz, а доримские Art--формации – в Ertingen, Aitrach, Arzberg. Кельто-ретийский субстрат Vindelici и Licates легко «считывается» в современной топонимии, пусть и скрыт под позднегерманскими формантами типа -burg, -tal, -ach.

Следовательно, топонимы – это лингвистические «окаменелости», где даже под германской оболочкой скрывается кельто-ретийское ядро. Но вернемся к нашему повествованию про то, как выглядела Бавария до нашествия скифов.

5. Какой была кельто-славянская Бавария

До VIII века, по лимесу Баварии расселялись западнославянские общины — вагры (варяги), стодоряне, «верлы-герулы». Они разговаривали на диалекте русского языка, которые хронисты позднее назовут «венедским» и который в крестьянских избах винделиков будет звучать ещё несколько столетий после нашествия алан-алеманов. Тонкой рябью поверх этого слоя тянулись суэбско-лангобардские дружины: всего несколько сотен мечей, но именно их имена монахи XI века возведут в ранг полумифических «Тассилонов» и «Агилольфов».

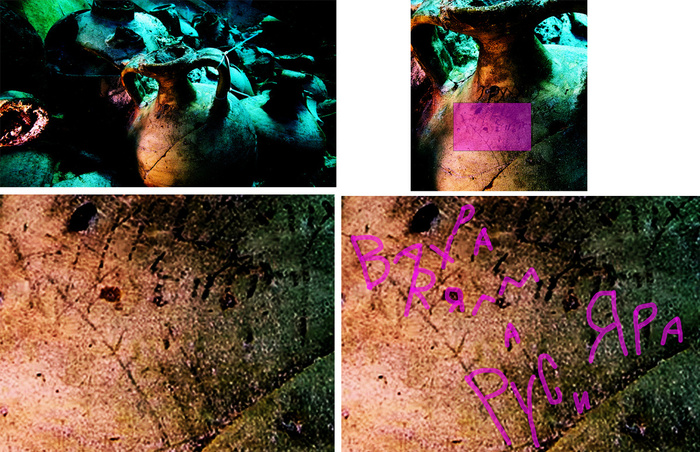

Вена — будущий центр Габсбургов — уже существует, но зовётся не «белым городом» кельтов (Vindo-bona), а Venetobona — «городом венедов», славянских мореходов янтарного пути. Те же венеды держат торговую нить, которую античность запомнит как «Великий варяжский морской путь»: Царьград – Венеция - Крит (Щебетова Русь) – Корсика – Кадис – Бретань – Гамбург – Ольденбург (Старград) – Любек – Росток – Аркона – Побетен (Бетен) – Колывань – Ладога – Новгород – Смоленск – Херсонес, с дунайскими узлами Вена – Буда – Белград. Прекрасно сохравнившиеся амфоры из затонувшего корабля в заливе Пальма (его обломки получили именование Ses Fontanelles) несут руническую пометку «Храм варяга Руси Яра» — визитную карточку этого маршрута.

Прекрасно сохранившиеся амфоры с затонувшего в IV веке до н.э. римского торгового судна в песках залива Пальма (Майорка, Испания). Фото Хосе А. Мойя/Arqueomallornauta — Совет Майорки, Университет Барселоны, Университет Кадиса, Университет Балеарских островов

Надпись "Храм варяга Руси Яра" на амфоре с затонувшего в IV веке до н.э. римского торгового судна в песках залива Пальма. Уникальное свидетельство Великого варяжского морского пути Руси Яра.

Латинская бумага, легион II Italica и формула municipium придут позднее, уже в XIII веке, и будут отброшены средневековыми переписчиками на «I в. н. э.» по привычному сегодня сдвигу A + 1260. Поэтому официальный «античный» Норик — это тень канцелярской Австрии Бабенбергов; реальная же сцена VIII века остаётся славянско-кельтской по речи и янтарно-торговой по экономике.

Именно в этот многоязыкий, но уже сложившийся мир врываются конные авары и аланы. Они не находят здесь пустыню; они просто садятся гарнизоном на вершину социальной пирамиды и добавляют к двум прежним культурам третью, степную, то есть скифскую. Как эти три слоя взаимодействовали, почему славянский говор пережил латинский, а «римский Норик» оказался канцелярским фантомом — ключевые загадки истории Баварии.

1. Кельто-рецийский фундамент

Древнейшие племена:

– Vindelici, Licatti, Estiones – носители альпийской ветви кельтского языка.Археология:

– Непрерывные поселения по схеме «гора-долина».

– Полуземлянки с каменными очагами, зерновые ямы, следы горного скотоводства.

2. Славянский слой (до VIII вв.)

Миграция после римского ухода:

– Западнославянские общины (вагры, стодоряне, «верлы-герулы») осваивают долины Инна и Верхнего Дуная.

– Диалект-основа: западнорусский, ставший lingua franca деревень.Культурные маркеры:

– Обработка тяжёлых суглинков, кольцевые хутора, длинные курганы.

– Этноним Baiu-varii (от Boj-варь – «люди бывших боев»).

3. Германская прослойка

Суэбско-лангобардские анклавы:

– Редкие военные дружины вдоль линии Энс – Траун – Ампер.

– Статус: наёмники славянских князей, а не массовые переселенцы.Политический вакуум:

– Отсутствие письменной традиции и централизованной власти.

– Легендарные имена (Агилольфы, Тассилоны) – поздние интерпретации монахов.

4. Отсутствующие элементы к 780 г.

Римское наследие:

– Латинские термины (Noricum, municipium) появляются только в XIII в. как хронологическая проекция (формула P = A + 1260).Франкское влияние:

– Массовое проникновение рейнских франков (гаплогруппа U106) начинается лишь в эпоху Гогенштауфенов (XII–XIII вв.).

5. Степное вторжение (780–820 гг.)

Новые правители:

– Авары и алано-ясы (генетические маркеры Z2103 + U106) занимают славянские валы, строят бревенчатые укрепления (дендродата 918 ± 15).Система управления:

– Кочевые гарнизоны (1 конный отряд на 8–10 славянских сёл).

– Создание пограничной полосы, перехваченной Арнульфом I в 907 г.

6. Рождение Баварского герцогства (907–955 гг.)

Арнульф I «Злой» (907–937):

– Опора на аваро-аланскую конницу.

– Учреждение placitum Reginense – ландтага смешанного населения.После Лехфельда (955 г.):

– Исчезновение угрозы со стороны венгров и аваров.

– Переход власти к саксонской династии, сохранение титула palatinus (Арнульф II).

7. Миф о «Римском Норике»

XIII век – изобретение античности:

– Термин Noricum вводится после 1156 г. (Privilegium Minus) для легитимации Австрийской марки.

– Канцелярии XIII в. создают фиктивные документы, «удревняя» историю на 1260 лет.Реальная основа:

– Под «римским» фасадом – кельто-славянский субстрат с аварской надстройкой.

Итог: три слоя и одна иллюзия

К 780 г. Восточная Бавария состояла из:

Кельто-ретийские племена с архаичной культурой.

Славянские общины, определившие язык и агрокультуру.

Германские орды как пример скифской экспансии.

«Римская» идентичность региона – продукт средневековой канцелярской мифологии, тогда как его подлинная история написана кельтами, славянами и скифами.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Друзья, если вы дочитали до этого места — вы настоящие искатели тайн! Но это только верхушка айсберга. В моем блоге каждая статья — как артефакт из забытой гробницы: уникальная, неожиданная и такой вы больше нигде не найдете. Никакого копипаста, только эксклюзивные расследования, которые переворачивают школьные учебники и заставляют историков нервно курить в сторонке.

Почему подписаться стоит?

✅ Тут говорят то, о чем молчат Википедия и учебники.

✅ Каждая тема — как детектив: загадки, доказательства, сенсации.

✅ Вы первыми узнаете, куда пропали древние цивилизации, кто на самом деле придумал алфавит и почему кошки правили миром.

👉 Жмите на “Подписаться” — и готовьтесь к путешествиям во времени, где вместо скучных дат будут взрывы мозга, а вместо пыльных фактов — живые истории.

Читайте также