Операция «Немыслимое» — секретный британский план вторжения в Россию

Майкл Пек (Michael Peck)

Весной 1945 года Уинстон Черчилль попросил своих военных руководителей подготовить секретный план.

В этом не было ничего нового. Чрезвычайно энергичный Черчилль всегда предлагал какой-нибудь план — иногда разумный, иногда немного сумасшедший. Однако этот план не шел ни в какое сравнение с предыдущими.

Черчилль хотел получить план нападения Британии на Советский Союз.

В начале 1945 года Америка сфокусировала свое внимание на завершении разгрома Германии, а затем и Японии. Однако взору Черчилля представлялась опускающаяся на Европу темнота. Что произойдет с этим континентом, когда Красная Армия оккупирует ее сердце? Сталин уже отказался от прежних соглашений относительно того, что Польша — а именно из-за нее Британия вступила в войну в 1939 году — будет свободной. Вместо этого польское правительство было заполнено сторонниками Советов, тогда как бойцы польского сопротивления оказались в тюрьмах НКВД. Румыния, Венгрия и Чехословакия находились под советским контролем, а над Грецией и Турцией, казалось, нависла угроза. После неизбежной капитуляции Германии огромные по численности американские вооруженные силы в Европе будут переброшены в район Тихого океана.

Кто же в таком случае сможет остановить русских?

Поэтому британские стратеги разработали операцию «Немыслимое» — подходящее название для того, что могло бы стать третьей мировой войной. Что может быть еще более невероятной задачей, чем попытаться придумать способ для того, чтобы Британия — разбитая и истощенная после двух мировых войн — начала превентивную войну с целью нанесения поражения советскому колоссу?

И хотя в 1945 году Великобританию уже нельзя было считать «Великой», приказ есть приказ, и военные планировщики уже привыкли к тому, чтобы предлагать варианты действий в самых невероятных ситуациях. Поэтому они храбро принялись за работу, и в 1945 году разработали такой план. Нападение должно было начаться 1 июля 1945 года для того, чтобы можно было завершить операцию до наступления зимы. Они полагали, что советская разведка заметит подготовку Союзников, и тогда проведение внезапной операции по типу плана «Барбароссы» будет невозможным. Поэтому союзнические войска будут вынуждены вести тяжелые бои с самого начала.

Операция «Немыслимое» предусматривала проведение наступления с участием англо-американских соединений, а также контингента Свободной Польши (канадцы также были проинформированы об этом плане). Объединенные силы должны были прорвать советскую оборону в Германии. Предполагалось, что в таком случае Советы сконцентрируют свои бронетанковые части вдоль линии Одер — Нейсе, которую Советы сделали новой границей между Германией и Польшей. Гигантское танковое сражение по типу Курской битвы произойдет у города Штеттин. Если союзные силы одержат победу, то они смогут продвинуться к 400-километровой линии между Данцигом и Бреслау, где они остановятся для того, чтобы не подставлять свой фланг для нападения с южного направления советских войск, размещенных в Чехословакии.

Парадоксальным образом этот план очень напоминал гитлеровскую операцию «Барбаросса», в ходе которой также предполагалось нанести поражение советским силам вблизи российской границы для того, чтобы избежать продолжительной кампании в глубине этого огромного государства. «Планировщики рассуждали так: если они осенью 1945 года смогу выйти на линию Данциг — Бреслау, то этого, возможно, будет достаточно для того, чтобы заставить Сталина отступить, — подчеркивает писатель Джонатан Уокер (Jonathan Walker) в своей книге «Третья мировая война Черчилля: Британский план нападения на советскую империю в 1945 году (Churchill's Third World War: British Plans to Attack the Soviet Empire, 1945). — Но если Союзники осенью выйдут на эту линию (несмотря на огромное преимущество Советов в численности военнослужащих), а Сталин не откажется от контроля над Восточной Европой — что тогда? С имевшимися в их распоряжении силами западное командование не сможет удержать эту линию зимой 1945 — 1946 года, и оно либо будут вынуждены отступить, либо попробовать продвинуться дальше на территорию Польши и Советского Союза. Продвижение вперед, несомненно, привело бы к «тотальной войне».

Тотальная война против России — за несколько месяцев до того, как атомная бомба была сброшена на Японию — была тем результатом, которого никто не хотел.

Союзнические силы имели в Европе примерно 4 миллиона человек в момент капитуляции Германии, и в большинстве своем это были американцы, которые вскоре должны были быть направлены в район Тихого океана. В распоряжении Красной Армии было почти 11 миллионов солдат и, вероятно, 20 тысяч танков и самоходных орудий. Союзники, несомненно, рассчитывали как раз на те преимущества, которые позволили им разгромить нацистскую Германию. У них было значительное превосходство на море, и это означало, что они могли обеспечить высадку десанта в районе Балтийского моря. Тактические военно-воздушные силы союзников уступали советской тактической авиации в соотношении два к одному, однако Союзники могли полагаться на более подготовленных пилотов, а также на то обстоятельство, что Советы зависели от Соединенных Штатов в области высокооктанового авиационного топлива. Однако реальное преимущество в воздухе обеспечивали бы размещенные в Европе 2500 союзнических тяжелых бомбардировщиков, в число которых, скорее всего, входили бы и самолеты B-29. Немецкие военно-воздушные силы не смогли их остановить, а у Красной Армии не было опыта борьбы с ними.

Тем не менее, союзнические военные планировщики оказались в той же ловушке, которая привела к поражению Наполеона и Гитлера. Как заставить Россию подчиниться, если она не хочет этого делать? Если победы над Красной Армией на территории Германии будет недостаточно, то тогда единственной альтернативой будет продвижение на Восток в сторону Польши и России. «Планировщики бледнели, когда начинали думать о той колоссальной дистанции, которую Союзникам предстояло преодолеть для того, чтобы обеспечить себе победу», — отмечает Уокер.

Тем временем Союзникам нужно было исходить из того, что война станет более масштабной после того, как Советы нападут на Норвегию, Грецию и Турцию (британские планировщики предчувствовали недоброе и ожидали заключения союза Советов с Японией). Что касается атомной бомбы, то у Соединенных Штатов летом 1945 году их было всего две, и они уже были предназначены для Японии. В 1946 году в распоряжении Америки было лишь девять бомб. Несмотря на всю свою мощь, они были способны причинить Советскому Союзу лишь незначительную часть того ущерба, который был нанесен ему нацистами, и, тем не менее, русские продолжили сражаться.

Британский премьер-министр Уинстон Черчилль, американский генерал Дэвид Эйзенхауэр и генерал-лейтенант Омар Брэдли

Поражает не только самонадеянность — или наглость — британцев, планировавших нападение на Россию, хотя ничего подобного Британия не совершала со времен Крымской войны. Поражают положенные в основу этого плана идеи, порожденные необоснованными фантазиями или откровенным отчаянием.

Даже в тот момент, когда освобождались лагеря смерти, Британия рассматривала вопрос о восстановлении немецкой армии для борьбы против русских.

«Наиболее спорным вопросом плана «Немыслимое» было использование немецких вооруженных сил внутри союзнического лагеря, — отмечает Уокер. — Предполагалось, что 10 немецких дивизий могли быть использованы при проведении наступательных операций, однако на их переоснащение из источников самих Союзников потребовалось бы время, и они были бы готовы не к 1 июля, а только осенью, да и вообще вопрос об их возможном использовании были крайне спорным». Однако переоснащение нацистов бледнело в сравнении с главной идеей операции «Немыслимое», а состояло она в том, что Соединенные Штаты должны были присоединиться к Британии и напасть на Советский Союз. Рузвельт и первоначально Трумэн — пока он не изменил свое мнение — были убеждены в том, что со Сталиным можно договориться о послевоенном устройстве. Они ошибались, но они не знали этого до весны 1945 года. Но тогда еще только предстояло одержать победу над Японией, а для этого помощь Советов считалась ключевой. Другими словами, Америка только что закончила крестовый поход в Европе против нацизма. И она не собиралась сразу начинать новый поход против коммунизма.

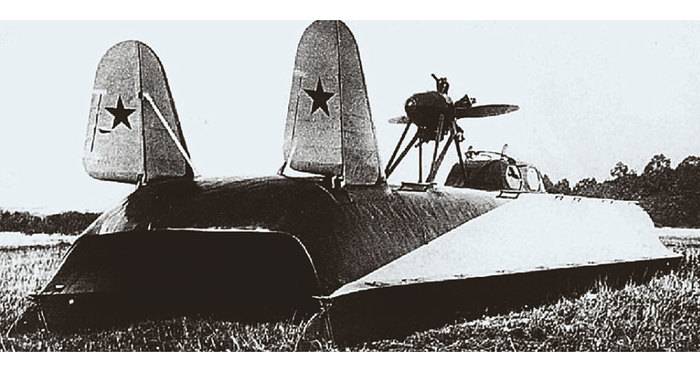

Любители военной истории любят порассуждать о том, чем бы закончилась война между Западными союзниками и Советами (хотя принято считать, что именно Советы первыми начали бы наступление). Энтузиасты любят сравнивать танки Sherman с танками Т-34, или истребители P-51 «Мустанг» и истребителями Яковлева. Все это очень интересно, но совершенно лишено смысла.

Главный факт относительно войны, которая бы втянула мир в третью мировую войну, состоит в следующем: операция «Невероятное» призывала такие демократические государства как Соединенное Королевство и Соединенные Штаты начать войну против Советского Союза. Ее оправданием послужила бы необходимость отбросить назад Советскую империю и лишить ее завоеваний в Германии и в Восточной Европе.

В свою очередь население Британии и Америки должны были бы нести бремя продолжительного конфликта, не имея тех средств, которые заставили бы врага капитулировать. И вместо относительно бескровной войны в воздухе и на море, которую предпочитали и продолжают предпочитать англо-американцы, они были бы втянуты в наземную войну с самой мощной сухопутной державой на широких и холодных равнинах, а также в болотах Восточной Европы.

Операция «Немыслимое», на самом деле, была немыслимой.